文章信息

- 郑红娥, 武晋, 李小云.

- 风险社会背景下农村突发性事件的风险叙事:暗喻、隐患与应对--以禽流感事件为例

- 南京农业大学学报(社会科学版), 2016, 16(01): 9-21

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-06-02

随着风险社会的来临,转型期的乡村社会由于存在诸多制度漏洞或缺陷成为各种风险的聚集地带,村民在社会风险面前处于相对劣势地位。学者们主要从村落“单位化”(在村民内部采取“单位化”治理策略,实施“类单位制”的福利政策)[1, 2, 3]、乡村社会“空心化”(乡村人口的外流导致乡村人口的缺失和乡村经济日益衰退,甚至乡村文明的逐步终结)[4, 5]和乡村的个体化(个人从阶层隶属、社区归属、宗族认同之中抽离出来,从与原有从属群体相关的宗教信仰、约定俗成、道德规范的束缚中解放出来,个体的重要性相对于群体得到更多尊重与关照)[6, 7]等探讨了乡村社会面临的种种社会风险,如乡村人口的缺失、乡村伦理道德的解体、乡村组织衰败和村庄公共性的失落等。同样,也有学者从疫情风险管理体系、医疗保险制度和食品安全等角度探讨了村民面临的疫病、疾病等公共卫生风险[8, 9]以及众多学者研究了乡村社会爆发的各种自然灾害和事故灾害[10, 11]。

乡村社会面临的诸多风险通常以突发性事件爆发。根据2006年国务院颁布的《国家突发公共事件预案体系》,乡村社会频发的突发性事件主要分为四类:自然灾害、事故灾害、公共卫生事件、社会安全事件[12]。学者们对乡村社会爆发突发性事件的概念、类型、性质、影响、原因和对策等做了较多研究[13, 14, 15]。为了应对各种突发性事件,国家早在二十世纪初建立了“一案三制”应急性管理体系,即由应急预案、应急体制、应急机制和应急法制构成的应急管理体系。然而,事实证明,“一案三制”应急性管理体系存在不少问题及挑战,如由政府统一管控,社会参与不足;风险预案先行难与滞后法制衔接,风险形势催生各项预案超前发展,却缺乏立法基础,导致很多应急预案难以有效应用,应急预案体系结构混乱,功能发挥受到限制[16, 17, 18]。如何完善现有的风险管理体系,以便更有效应对乡村社会爆发的各种突发性事件,促进乡村社会的发展与稳定,本文以禽流感的事件为例,对此展开详尽论述。

现代流行病疫情一再变异的风险事实,让基于应对常规性风险的管理体制捉襟见肘。在Randall看来,不管是在风险科学、风险沟通和风险管理中,还是在政治生命和政治评论中,存在这样一个不言自明的假设:对最极端事件的处理往往成为决策者获得政策制定机器的一个特别好的试验场[19]。从1997年香港发现全球首宗人类感染死亡的病例系H5N1禽流感病毒以来,尽管我国大陆已经建立起一套大致完整的风险管理体系,但依然未能阻止2013年出现的最新疫情即N7H9禽流感病毒传染事件,且变异性的疫情风险更加凶险。“流感病毒的跨物种传播类似‘沙漏效应’——如果以沙漏中间的连接瓶颈为界,病毒在两种不同物种间传染能力的转移,一开始就如沙子逐粒漏下一般,几乎难以察觉。但是一旦沙子漏完,成功变异和转移传染则是瞬间之事。” [20]因此,面对如此快速演变的疫情风险事实,以往常规性风险管理体制究竟该做何应对?

禽流感疫情的一再变异质疑了流行疫病可视化的现代建构方式。Aaltola和Tomes认为危险可视化的建构,其本质是将疾病与前现代、肮脏和不卫生的外国领土相关联,隐藏的疾病通过基于或强化疾病得以出现和传播的旧有的概念而变为可视化[21, 22]。目前,在流行病的疾病研究上,主要存在三种理论框架:第一,瘟疫框架。首先,瘟疫主要体现两大人口特征,即高致死率和高破坏性。其次,历史上存在大量有关瘟疫的叙事,最普遍的叙事是一种天启观。从宗教视角出发,流行瘟疫被视为区分被救赎的和下地狱的以实现洗罪,死亡则被谴责为社区罪恶和不道德。最后,要求通过献祭、排除污染和洗罪等方式实现对常态的回归。这些行动通常对痛苦实行高度可视化的形式,如对巫女的焚烧,到对少数群体的屠杀,再到现代对大规模的动物实施扑杀。

第二,战争框架。战争或军事暗喻往往表明,随着疾病的传播跨越已有边界,必须像防守外域军事敌人入侵那样随时准备和防范疾病的侵入。军事暗喻盛行在这种本体论、“好战”的情境中:由于遭到了流行病的袭击,医学专家将发动一场战争;国际社会需要适时进入战备状态;周密的计划将被采用去对付这种威胁,并设计有效的防御;消毒军队将对疫点地区实施严密控制。因此,在政治术语中,这意味着疾病被地域化、国家化、种族化和性别化[21]151-169。

第三,弑杀框架。与战争框架不同的是,弑杀框架少了一些军国主义色彩,强调消灭社区内的“杀手”,维护社区安全,而不是对外部敌人宣战。在这种安全化的话语中,牺牲者被命名为病人,流行病被想象为对人生命的伤害,国家需动用大规模的资源去监管“杀手”,消灭其“施暴”的可能,从而避免惊吓与恐慌。如果说军事框架强调空间的地域性,杀手框架则重视时间的紧迫性。在这种情境下,时间的重要性与紧迫性日渐凸显,需要对时间做出限制,治愈或解决方案须尽快出台,事件须加速处理。总之,这种情境伦理开始支持快速、激烈和高度可视化的行动,认为其必要并将之合法化[23]。

在上述种种可视化的建构中,流行病通常在西方话语体系下,与特定落后、贫困地区以及特定弱势群体联系起来,并赋予后者污名化,认为需要采取隔离、战争和弑杀等手段将流行病予以消灭,杜绝后患。并通过将疾病诉之于国民的敌人,以唤起全民抗击疾病的政治愿景。然而,这种政治愿景通常建立在与污名化的特定地区或特定群体作战,以“敌人”的肉体消灭创造安全“镜像”的基础上。作为现时代普遍采用的框架,弑杀框架少了军国主义色彩,但是必须诉之于时间的紧迫性和事件的紧急处理。

禽流感的预测性风险质疑了风险可视和可控化的现代建构,使得弑杀框架失灵[24]①。由于无法准确预测何时、何地禽流感会一再变异,并最终导致人际间的传染,这使得东西方或发达与落后地区等边界的设定丧失了意义,无论富国与穷国,富人与穷人都无一例外地面对着风险,一荣俱荣,一损俱损。就以往禽流感的防控而言,国家机器往往面临这样一种两难困境:由于弑杀框架的采用通常会导致经济重创和大众恐慌,未明确确认为禽流感疫情时,国家不会轻易采用,然而从疫情发现到层层检测再到国家实验室的“准确确认”时,“计算机式的屠杀”通常导致一定程度的延误,即等到国家确定扑杀对策之时,疫情已经蔓延。总之,弑杀框架的采用建立在疫情的准确确认和事件的紧急处理之间的妥协和平衡上。因此,建立禽流感预测性风险的应对战略势在必行。

①中国当前盛行的流行病研究和防控框架是弑杀框架(尽管自2006年以来实现了由弑杀战略到防御战略的转变,但是一旦爆发禽流感疫情,便又是弑杀框架的上演):通常以疫点为中心,划定防控范围,疫点三公里以内的家禽,不论感染与否,一律全部扑杀,五公里以内进行严格消毒、封锁。由于已有的风险管理机制强调对突发性事件的处理,忽视日常风险管理,不仅导致疫情诊断的延误和疫情扩大,还引发经济的重创。对此,Ed Randall称之为“恐慌反应式的政策”:这种政策被称之为连续性地挑选出劣质物品,是一种文字上的解释,并戏剧性地增加了政府认为需要破坏和捕杀的动物的数目。这也被称之为计算机的屠杀。

二、中国禽流感问题的独特性在西方学者看来,中国社会现代和传统的“混杂性”,使中国成为禽流感有力的“细菌培养器”,“考虑到中国传统的农耕和广东省当前的农业生产体系以及香港食物的来源,一种新的禽流感病毒的出现不可避免”[25]。于是,在对中国现代与前现代混杂文化的指责中,禽流感被政治暗喻化,每次疫情的爆发都是一次重大的政治事件,同疾病作战就是对敌人的宣战。这不仅涉及到对感染疾病者的污名,也关涉到不能及时扑灭疫情的无能政府的质疑。“任何有关疫情的行动都或明确或含蓄地将带菌者同一定的地点,或同一定种族、国家或文化的特定群体相联系。”[21]因此,禽流感在一定程度上被地区化,如禽流感主要集中在亚洲国家;被国家化和族群和种族化如禽流感成为以小型家庭养殖户为主的国家的疾病,特别是中国南方这种前现代庭院养殖方式特有的疾病。

确实,就养殖方式而言,中国作为养殖业大国,现代化养殖模式正在形成。自20世纪80年代以来,中国家禽业发展迅速,特别是1998年以来,中国家禽存栏量更以每年3%~8%的速度增长。2009年,我国禽蛋的占有量为41.39%,全世界排名第一,肉鸡的产能占世界比重为14.38%,全世界排名第二[26]。从区域分布上看,蛋鸡、肉鸡主要集中在东北、华北和华南地区,水禽主要分布在南方地区。从养殖业发展水平看,既有经济发达地区的现代化养殖方式,也有中部地区以专业养殖为主的养殖模式,更有贫困地区家庭散养的养殖模式。总体上说,小规模大群体产业模式仍占重要地位,现代化养殖模式正在兴起[26]。这表现在养殖生产实践上,前现代和现代性技术并行存在。在中国的大部分乡村,包括养殖业发达的南方,村民起居与家禽和家畜同在一个庭院,贫困村民甚至同家禽生活在一个屋檐下,这就不难理解,尽管禽流感病毒以家禽为宿主,但却快速地传染给人。“考虑到中国古老的农业实践和广东省的耕作体系,新流感病毒的出现是不可避免的,即便不一定是特别的种类……中国是流感的主要孳生地,中国的南方则是流感的中心” [21]。

因而,禽流感疫情的防控对于中国而言,具有特殊的重要意义。疫情的处理不仅关乎中国如何摆脱国际化污名,也关乎国家的发展和广大小规模养殖者的生计与发展问题。中国是家禽生产大国,家禽业生产在畜牧业发展和国际家禽业中占有重要地位,在发展农业经济和增加农民收入方面发挥了重要的作用。据世界粮农组织(FAO) 的统计,2004年中国家禽的数量约占世界1/3,家禽(鸡、鸭、鹅)存栏数量103 亿只,居世界首位,禽肉产量仅次于美国,位居世界第二,禽肉成为中国畜产品出口创汇的主要产品。同样在2004年中,我国家禽业固定资产投资超过2000 亿元,禽业总产值近2800亿元,占畜牧业产值近23%,从业人员2000 万人,近8000万人受益[27]。因此,禽流感的爆发不仅导致国民经济的重创,而且严重影响到广大从业人员的就业和生活,特别使农村贫困人口的生计受到威胁。

在禽流感的整个风险叙事中,小规模养殖户既是现代性经济发展体系中的弱势群体,也是各种疫情风险的聚集处和实际受害者。据中国动物疫病预防控制中心的调查数据表明,在2004到2009年期间,全国43个省份爆发过禽流感,疫点数高达102个,绝大部分疫情都发生在小规模养禽场和散养户中,所感染的家禽种类包括鸡、鸭以及其他候鸟。因此,风险管理和经济发展的两难在小规模养殖户上表现得尤为突出:提倡现代化、规模化养殖方式,淘汰小规模养殖方式固然有利于疫情风险的防控,但考虑到小规模养殖方式依然占据主导地位,关系到乡村广大农户的生计和乡村社会的稳定,淘汰出局至少不是短期的目标。

更重要的是,中国禽流感问题提供了反思在西方话语主导的全球化体系下,广大发展中国家如何立足于传统,寻求一条不同于单纯亦步亦趋西方式的另类发展道路。正如后殖民主义者所批判的,在后殖民主义时代,东方文明或文化成为落后、愚昧、穷困的代名词,西方文明或文化当之无愧地成为现代、进步与富裕的化身。禽流感疫情便是广大发展中国家在抛弃原有传统,实施“灌输式”发展所导致的从传统交替到现代发展中内在的文化冲突和结构性矛盾的反映,提供了深思在西方话语主导的后殖民化时代下,摒弃单一西方式发展路径的典型案例。因而,我们必须连根拔起,对疫情产生的社会文化土壤进行深刻的批判,否则预测性风险管理机制的建立无疑成为无源之木。

三、“混杂性”疫情规训设置针对中国禽流感问题的独特性,风险管理机制的建立与完善势在必行。自2006年以来,国家实现了从扑杀到防疫战略的转变。防疫重点包括重新设置了从国家机器到乡村整个规训制度,国家给养殖户免费发放禽流感疫苗,由村防疫员监管小规模养殖户的免疫程序,并且地方防疫部门在春秋两季对小规模养殖户和散养户进行重点防疫。整个规训制度的重建凸显了福柯论述的生物权力的双重性:在宏观层面重建整个防疫体系,以便及时诊断一个地区或全国的禽流感流行、爆发趋势并由此做出防治对策;与此同时,在微观层面教育与矫正养殖户,改造他们养殖的认识、态度与行为,以避免疫情的爆发与感染[28]①。

①福柯认为,从18世纪末19世纪初开始出现了一种新的、非惩罚的权力形式,即生物权力。生物权力通过两种形式发展起来,一种以身体为中心,对其进行规训,提高其能力,并使人驯服,最终生产出既有用又驯服的身体。另一种生物权力形式以人口—生命为中心,关注生命及作为生命过程的身体,如生育、出生、死亡、寿命、人口质量等等,是对人口的积极调节、干预与管理。围绕对身体的规训与对人口的调节,生物权力进入到国家机器中,建立起规训社会。

(一)禽流感疫情规训体系的重建防疫规训制度的建立与完善经历了三个阶段。第一阶段,新中国成立初至改革开放前,国家机器全面进入乡村社会,建立起整个防范动物疫情风险的现代化设置;第二阶段,自改革开放以来,国家开始逐步退出乡村社会,试图让乡村社会承担起现代化设置的建设与维护重任;第三阶段,自禽流感爆发以来,特别是自2006年以来,国家再次进入乡村社会,着手重建整个防范动物疫情风险的现代化设置。由于频发的禽流感事件主要是发生在后两个阶段,因此本文分析多指2006年以后的情况。

在2006年以前,国家退出乡村社会,不再提供防范动物疫情的公共产品和公共服务。在国家退出的过程中,乡村社会自身开始承担起现代化设置的建设重任。当时,整个乡村的疫情防控被纳入到乡镇畜牧兽医站管理体系中,虽然大部分乡镇畜牧兽医站名义上是国家基层技术推广站,但性质上是自收自支,兽医们通过为养殖户提供家禽或家畜临床诊断获取微薄的收入。“乡镇机构改革后,许多乡镇畜牧兽医站受到削弱,不少地方的基层动物防疫机构到了‘线断、网乱、人散’的地步。许多乡镇政府根本不重视兽医防疫工作,兽医人员的工资没有纳入财政预算,兽医站自收自支,兽医人员的工资待遇较低,而且不能及时发放,致使许多兽医被迫改行。有的将兽医站承包给个人经营,有的甚至干脆取消乡镇兽医站。有的乡镇兽医站连办公用房都没有,其人员常年靠‘游(借)居’开展工作;有的乡镇畜牧兽医站房屋瓦漏、墙倒、窗破,目前,全国大部分基层兽医站缺乏检测设备,没有化验仪器,对动物疫病的诊断只是凭眼观和经验,处于一把剪刀、两只眼睛的状态”[29]。

自2006年以来,国家逐步整合兽医行政、动物防疫、检疫监督等各类机构及其执法职能。国家重新将乡镇动物疾病监督站纳入到行政编制中,建立和完善了有关村防疫员招聘、培训、考核及购买其服务等一系列正式制度。除此之外,国家通过建立和完善流行病学监测实验室、兽医诊断中心实验室和禽流感参考实验室,充实和完善兽医行政管理、动物防疫、检疫监督等各类机构的专业人员等一系列举措来充实和加强疫情诊断和防控等国家机器设置。这充分说明生物权力运作的合法性首先来自医学知识的生产,这也决定生物权力必定以医学权威和卫生机构所把持的话语为基础。因此,生物权力不仅仅是一个统治与被统治的关系,而且是知识权力的政治表现。如果没有以医学为依托的知识建构,现代国家的生物权力只能是一个空壳[30]。

一系列规训制度的重建使得中国的风险治理开始与人禽共犯疾病的诊疗知识相结合。这不仅需要对每个养禽户的身体进行权力监督,而且需要对家禽进行临床凝视式诊断,即将家禽置于持续的临床观察之下,每一项关于家禽的报告都被记录和纳入到医学化体系中。凝视是一种重要的诊断、记录和追踪疾病的方式,福柯对其做过详尽的研究。福柯认为,首先需要对每一种疾病进行临床“凝视”,获取具体的感知;其次,考虑到气候和地理因素,需要对受害者的“身体”进行“全景敞视”,以便持续、全面、量化地观察和记录。于是,借助多种控制手段如隔离、扑杀和防护面具等,无形的疾病被最终加以防控,“接受医学介入、教导和监督的社会,将因此而彻底摆脱疾病”[31]。尽管福柯论述的流行病以人为宿主,但对禽流感疫情的风险防治有借鉴意义,疫情防控需要监控家禽养殖、候鸟迁徙和人口流动等各项统计指标等。

因此,乡村社会成为临床知识的场所,各个环节成为权力审视和监督的对象。乡镇动物疫情监督部门在遵循流行病学知识的逻辑下,春秋两季定期做重点临床巡视,对村防疫员抽取的血液标本进行检测;肩负临床知识监督和诊断重任的村防疫员,定期对村里的小规模养殖户的免疫程序和免疫效果进行检查和记录。

(二)规训主体的“形塑”就整个国家机器的知识—权力的设置而言,基层(村)防疫员作为权力的末梢,担负着整个乡村临床疫情诊断和免疫实施监督的重任。不仅如此,村防疫员也是防疫规训的主体,因为他们必须掌握防疫技术和知识,以便能对养殖户的养殖实践和防疫流程进行规训和管理。这也是乡镇动物疫情监督所定期考核他们的防疫技术和知识的原因。就常规工作而言,基层(村)防疫员定期对小规模养殖户发放疫苗,检查其防疫情况,且每年春秋两季对散养户实施免疫,即给散养鸡注射禽流感疫苗。然而由于工作繁重,待遇低,他们缺乏工作热忱,加之,防疫知识和水平有限,这使得作为疫情监督权力主体和防疫规训主体的村防疫员,恰恰成为整个监督防疫权力体系最薄弱的环节。

调查数据显示,村防疫员大多年龄偏大,且以初中学历居多,少数具有的中专学历也多是参加县畜牧局举办的培训班获得。由于防疫任务繁重,而工资待遇堪忧(一年六千元的报酬),他们绝大部分不安心工作。据辽宁省黑山县动物防疫部门的工作人员反映,村防疫员防疫知识缺乏,如疫苗要求零下15度保存,他们却将疫苗放在屋内,不冷存。更严重的是,村防疫员多无心工作,如某所里28个防疫员中真正干活的却只有2~3人,罚款也不奏效。就工作量而言,一年15次报表,开15次会,拿6000元都无法使村防疫员产生工作积极性。有的村防疫员70多岁,无所事事纯属滥竽充数。每年的任期考核也多是走形式,考核内容实际为考量防疫员的责任心,考核分数不具有实际意义,如只要所长给20分,所员给20分便可以通过。村防疫员的资格水平考试也形同虚设,名义上三年要求一考,但是如果村防疫员实在通不过,所长也会凭借关系让其通过。如此一来,这种知识水平和职业操守的村防疫员,难以胜任疫情临床诊断和监督的重任。

调查中发现,养殖户作为防疫规训主体,其现代防疫知识的掌握和自觉防疫伦理主体意识的塑成任道重远。福柯对规训主体的分析来源于现代自我的“经验—先验的双重身份”福柯关于现代自我的“经验—先验的双重身份”①:个体既确认自己是客体,同时通过塑造自身,或以伦理化的方式使自己成为主体[32]。

①指涉的是笛卡尔的主体:既是人类理解的客体,同时也是人类沉思的主体。在18世纪初,笛卡尔的主体观开始流行,并盛行于随后的两个世纪。

就客体角色的扮演而言,养殖者应该成为“防疫的客体”,即通过对防疫知识和技术的掌握,在日常的防疫实践中不断反思和置疑自身。就主体角色来说,养殖者不仅养成干净、卫生的生活方式和防疫习惯,并以问题化的方式,不断反思和置疑自身的思想和行为,因为“科学和道德行为的结合构成了治理术的基础。”[32]调查表明,大部分小规模养殖者,既未掌握现代防疫知识和技术,更谈不上结合自己的防疫实践对现代防疫知识和技术进行反思与置疑。尽管防疫体系的规训使他们养成了一定的防疫习惯,但是他们远未成为伦理的主体,防疫惯习的形成最终都是服务于盈利的目标。

作为中国养殖业的主体,小规模养殖户依旧在前现代和现代“混杂”的养殖条件下从事半现代、半集约化养殖:就人工养殖环境而言,密集的鸡群集中在院落潮湿而阴暗的鸡舍中,不但通风和取暖设备不佳,无法做到严格消毒,而且蚊虫和老鼠出没;绝大多数养殖者依靠积累的经验从事养殖和防疫,不具备现代养殖和防疫知识。他们在从事以盈利为导向的商业化生产的过程中,当面对进雏、防疫、环境营造、营养配置和防治疾病等一系列需要具备一定专业知识的养殖活动时,往往疲于应付。“当家禽被用于在一定的条件下追求最大可能的利润,以及必须采用和调整一切可以影响结果的条件下,不管是住房、喂食都是复杂的问题。”[33]因此,在市场化的运行逻辑中,民间的兽医往往成为乡间隐性的疫情知识权威和权力实施者。他们在为小规模养殖户提供家禽疾病诊断与咨询等商业服务的同时,往往向后者推销他们的免疫程序以及相关的疫苗。

然而,作为乡间实际疫情知识的权威,这些乡间的兽医难以为养殖户提供真正有效的防疫知识。自2006年以来,国家强化了动物诊疗人员的从业资格管理,对动物诊疗人员全面实行了《动物诊疗许可证》管理制度,动物诊疗人员凭证行医,实行防治分开,从业兽医必须通过严格考试才能取得《兽医诊疗许可证》。然而,调查表明,绝大部分乡村兽医并没有获得《兽医诊疗许可证》,他们多高中毕业,通过参加短期培训,获得诊疗经验。整个黑山县胡家镇20多家兽医店,只有刘某一家有兽医诊疗证,其他照样正常营业、出诊。兽医多通过为养殖户的家禽看病和提供药品,获得养殖户的信任,从而成为养殖户的“医学顾问”,为养殖户提供从制定免疫程序到治病等一系列服务。

调查表明,在免疫程序的制定上,几乎一家一样。养殖户要么根据鸡雏场制定的免疫程序进行免疫,要么根据镇兽医店提供的免疫程序进行免疫,加之不同养殖户进鸡雏时间不一,这使得养殖户实际操作的免疫程序五花八门,无法统一、有效地进行免疫。就同样的新城疫疫苗和高致病禽流感疫苗而言,有的推迟,有的提前,没有在适当的时间注射疫苗,加之剂量的不够等都会影响疫苗的效果[34]。

案例1:八道壕镇冮台村兽医刘某(他是镇中唯一通过兽医资格考试的兽医)说:

“现在疫苗做得不好,鸡根本养不了。疫苗做得不好,加上防疫时间不合理,注射方式不当,都会影响疫苗效果。”

案例2:黑山县兽医店兽医杨某(兽医中专毕业,也为黑山县选拔的技术推广人才,负责在乡间推广家禽养殖技术与知识)说:

“就管理水平而言,年轻人疫苗全做。40~50岁的人接受新事物慢,疫苗不做,这就使得大环境不统一。通常一个兽医会控制很多养殖户的免疫程序。不同的兽医有不同的免疫程序。有的养殖户先做苗,有的晚做苗。疫苗时间的不当很可能激发病毒。在免疫程序上,养殖户之间非常混乱,无法统一防疫,这导致整个养殖环境很差。”

就国家免费发放的高致病禽流感疫苗而言,调查发现,很多养殖户觉得国家发放的疫苗不好使,他们宁愿花高价钱购买国外进口的,或者国内生产的连苗,也不使用这些免费的疫苗。究其原因,不排除村防疫员不适当保存疫苗导致疫苗失效以及养殖户注射方式不当等原因,然而,关键在于采用疫苗的时间以及疫苗有效的使用时间没有真正与养殖户的养殖时间和养殖密度等实际情况相吻合[35]。华南农业大学廖明教授指出,“2004—2010年全国禽流感发生数以及扑杀家禽数量都在不断下降,这表明我国禽流感防疫的总体形势是好的。采取全国强制免疫政策以后,取得了明显成绩。但需要注意的是,从2004年开始强制免疫到现在,禽流感的地方流行特征逐步明显,说明这不是一个突发性疫病,而是一个常在疫病。……部分免疫禽群出现免疫效果不稳定,发生非典型禽流感和隐性带毒、排毒。”[36]

调查中还发现,就疫情病毒而言,新型病毒多且呈混合型感染特征。目前鸡除了易发常发性疾病,如大肠杆菌、呼吸道、白痢、新成疫之外,还出现了病毒性疾病,这使得很多鸡病很难根治[37]。为了应对病毒性疾病,兽医们的普遍做法是:鼓励养殖户买中成药,自行对家禽进行日常保健和预防;然而,一旦鸡得病,便建议养殖户采取“综合疗法”,即中西抗毒性药同时使用,甚至为加强疗效,会使用针对人体的抗生素和消炎药。在乡村兽医市场中,普遍存在两种类型的兽医:一种类型的兽医,属“硬”派,惯用“快、猛、狠”手法,习惯于在短时间内用超剂量的药把鸡病治好;另一种类型的兽医,属“软”派,惯于采用温和的保守疗法,用药均匀,在较长时间内将鸡病治好。前一种类型大多是年轻的,受过一定正规兽医训练的兽医,后一种类型的兽医大多年龄较大,没有受过正规兽医训练,为依靠自身经验积累而成长起来的老兽医。通常,“硬”派兽医,多因能在短时间控制疾病,不影响养殖利润而受到养殖户的普遍欢迎。从防疫长效来看,“快、猛、狠”疗法很容易引发鸡体免疫力的下降,而“软”派兽医的保守疗法,尽管耗时却更有利于鸡体的健康。

养殖户普遍反映“看鸡病难”,一旦鸡发病,不知道该如何就医。他们的通常做法为“赌”和“试错法”,一旦谁家的鸡病采用哪位兽医的药方治好后,就会被其他养殖户纷纷仿效;如果此方不灵,养殖户就会尝试其他的药方,直到鸡病治愈为止。养殖户普遍反映,乡村的兽医市场亟需规范。他们无法确切知道兽药的价格,即便他们花高价请兽医治病,都无法让兽医确保能真正把鸡病治好。

案例1:镇安乡山东村大养殖户说:

“现在必须规范兽医市场。我们根本不知道一颗兽药与两颗兽药的区别。兽药的价格也不知道。当鸡生病时,不知道该相信谁。”

案例2:黑山县动物疫情监督局工作人员说:

“确实应该规范兽药市场。首先要规范药厂。一般而言,只有含量不同的药,没有不好使的药。同样,抗病毒的药,银翘含量替代,不同药厂的药质量参差不齐。一般是药店主导的,老百姓听药店的。”

四、乡村碎片化风险管理体系的问题与挑战乡村这种混杂性的规训设置,充分反映了当国家机器的权力末梢伸进乡村社会时,国家疫情规训知识遭到了乡村地方性知识的“反抗”。在福柯看来,知识是权力产生的源泉,话语是权力表达和实现的手段,同时,权力对知识又具有反作用。“知识”包含两层含义:一是人们对事物的理解,是重要的生存手段。它类似于人类学的“地方性知识”,是一种主体认知体系,而非权力实践的工具;二是界定何为真实的真理性断言,是那些被认为与事实最为接近、最能证明事实的知识形式,即真理。一旦某种知识形式被确定为真理,就会不加怀疑地成为判断事物的依据,因此它与权力密切相关[38]。整个疫情风险管理机制秉承福柯的生物规训权力得以建立,然而福柯的生物规训权力基于城市的经验,即有着明确的边界,便于对人与事的掌控和管理,但是一旦触及到乡村社会,由于无法掌握清晰的边界,加之,人员分散在广阔的空间中,导致福柯的生物规训权力难以发挥有效作用。因此,当国家规训权力渗透到乡村社会时,无疑遭遇到了整个乡村社会的抵抗。

这种抵抗在散养户的养殖实践上表现得尤为明显。散养户采用传统的方式饲养家禽,供自家食用,不追求盈利。家禽不仅可以随意在庭院和村落里走动、觅食,而且喂养的都是农户自家产的玉米、高粱等饲料。散养户从不给家禽饲喂任何药品,并千方百计逃避和反对春秋两季的重点防疫。在他们看来,他们饲养的家禽是健康的,不会感染和传播禽流感疫情,因而不需要注射疫苗。而一旦注射了疫苗,就意味着禽肉不再健康,无法食用。正如斯科特在《弱者的武器》一书中论述的,农民通常利用心照不宣的理解和非正式的网络,采取相对弱势群体的日常武器来抵抗具有强制力的国家机器,以避免直接地、象征地与权威对抗[39]。有趣的是,调查表明,小规模养殖户家庭消费也是这种以放养方式,不饲喂任何含有常规兽药、抗生素和饲料添加剂的“土鸡”。为了维持生计,他们必须按照国家的要求,采用国家的疫苗,制定免疫程序,这样才能拿到养殖许可证。可是在他们的心目中,他们同散养户一样,认定唯有以放养、不饲喂任何含有常规兽药、抗生素和饲料添加剂的养殖方式饲养的家禽才是健康的。

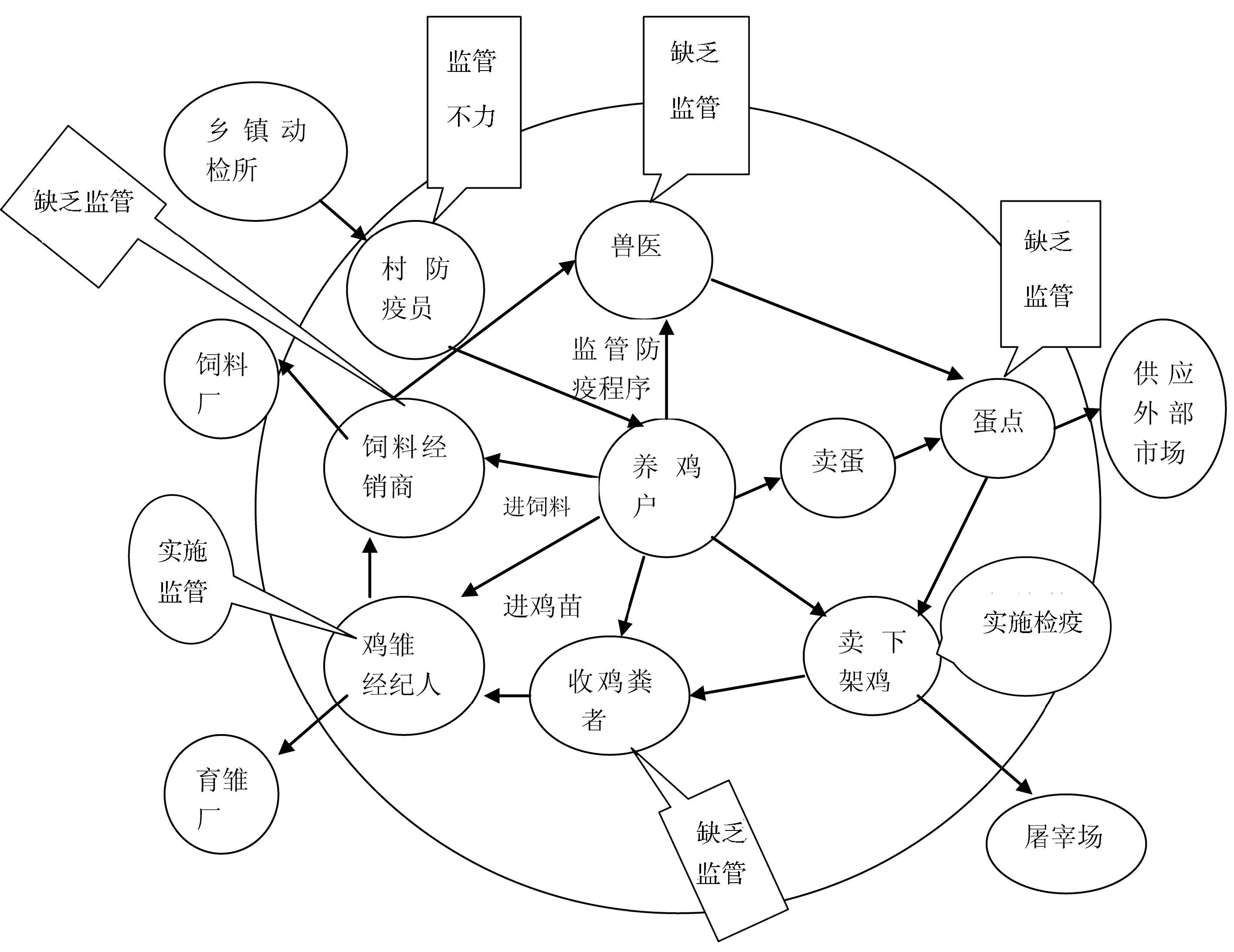

本次调查所及的村都是曾经在2006年爆发过禽流感疫情的村庄,疫情的爆发在一定程度改变了村民卫生防疫习惯,在村庄内生成了新的意义系统。养殖户茶余饭后以及利用QQ沟通防疫知识,养殖户之间不相互串门以避免感染以及乡镇兽医门诊“雨后春笋”般增多等。可以说,围绕着家禽养殖业(通常一村一业),乡村产生了从进雏、进饲料、给鸡看病、“捣蛋”(卖蛋)、销售下架鸡到出售鸡粪等各个环节都自给自足的经济体系。这标志着乡间新的社会秩序的生成和地方性知识的建立。国家机器企图通过村防疫员作为生物权力末梢对养殖户实施监督以及地方动检防疫部门对下架鸡实现检疫的方式建立整个乡间疫情风险管理机制。然而,这种碎片化风险管理机制不合时宜,无法监管到从进雏到鸡粪出售等各个环节,因为每个环节都可能潜伏着疫情爆发的隐患,如图 1所示。更遑论对大量散养户的疫情监管。

| 图 1 黑山县村屯庭院养鸡业的监管图 |

疫情的碎片化管理在一定程度上浓缩了在后殖民主义时代,广大发展中国家如何在西方话语主导的全球化时代谋求现代性发展的困境和问题。正因为中国的半殖民化历史,中国缺乏足够的殖民意识,导致自五四运动以来,特别是文化大革命的洗礼,中国在文化和意识上已经殖民化[40]。由此可见,中国的现代化走到今天,科学、民主已经深入人心;城市、工业和公民成为文明、先进和富裕的化身;农村、农业和农民成为愚昧、落后、贫穷的代名词;国家自上而下地不顾本土文化,灌输和移植性地输入西方的理念和实践等都预示着中国的发展在某种程度上陷入了误区。禽流感疫情的反复爆发便是一个最好的案例。小规模养殖方式存在的困境充分体现了前现代、现代“混杂性”养殖文化的冲突和矛盾,以及这种不嵌入地方知识,自上而下实行的“灌输式”发展的弊端。“任何一项国家项目,如果不与本土知识相结合,就会遭受失败。”[41]

首先,注重利润的商业养殖文化与重视和谐、健康的传统养殖文化相冲突。传统养殖文化是一种自然养殖方式,注重家禽与周边环境,甚至细菌与宿主的和谐相处和进化。“在自然的季节里,用自然的方法孵化,在卫生方面,很少考虑住房、鸡舍和土壤。”[33]唯效率和利润至上的商业性养殖文化追求产蛋量和肉鸡的生长速度,而不是鸡体的健康以及家禽与周边环境的和谐共处。人工营造的环境以及大量化学药品的使用有悖于鸡体的健康生长,打破了细菌与宿主的和平相处,乃至人、家禽与自然的和谐,导致了病毒的交叉感染与更新换代。“在最适度的科学饲养和环境下生长的商业化的母鸡比不追求有效和鸡肉产量环境生长的鸡具有更高的致死率和高的疾病的敏感性。”[42]这就需要配备掌握现代养殖知识和防疫知识的专业技术人员,由他们对养殖过程进行科学检测和管理。然而,相对于占主导的小规模养殖户而言,他们既缺乏资金建立现代化的人工养殖场,也无法聘用专业技术人员,甚至严格规训的现代养殖方法与他们散漫、自由的生活方式格格不入。

其次,就整个生产过程来说,同其他工业化作业一样,现代养殖文化要求对每个生产环节实施严格的技术化监控和管理,然而这与整个自给自足、自成一统的乡村经济体系不相协调。目前中国乡村社会存在两条生产体系:一条用于供应当地市场,满足当地居民需要的家庭生产体系;另一条用于供应外地市场,采用集约化方式生产的工业化生产体系[43]。就调查所及的辽宁黑山县的养殖业而言,基本上是“一村一业”,从进雏到购买饲料,出售鸡蛋,到鸡的下架,都已经形成了供应外地市场的“准”工业化体系,如图一所示。尽管,县动物检疫部门要求对雏鸡和下架的鸡实行检疫制度,但是很难对每一个环节实施严格统一的管理,只能实行碎片化的管理。

五、农村风险管理体系的重构与突发性事件的应对如何应对这种不可视的、推测性风险?首先,改变禽流感防疫的理念与思路,实现从疫情防疫到日常防疫的转变,“禽流感的防范由病情的防范变为常态的防范,防疫工作还比较艰巨”[36]。这需要建立新的政治认识论。Aaltola用疾病预测的政治来论述禽流感风险:禽流感建立在对最坏的推测结果的方案上,即假定疾病可能突变,从而引发更为可怕的人际传染。因此,针对风险的管控,国家甚至国际级的准备应建立在这样一个假定上:疾病可能突变为一种更危险的形式[21]。基于此,Aaltola提出现代社会应建立一种“预测性”的风险管理机制,强调对最坏的风险进行防范和应对[21]。

从认识论高度来看,这种新的政治认识论不同于逻辑—经验主义的政治认识论,不能简单地依赖理性和理智的标准予以指导[44],而要重视风险话语的力量和思想的推测性的重要性。福柯研究了具体知识转变为抽象的理性知识的过程,即“社会规则的无意识的形成” [45],这是因为“话语的权力和思想的推测性传统通常使我们相信在叙述和有关经验事实之间建立联系”[21]。在风险认识上,已有学者提出了疾病推测政治的主要策略在于建构政治愿景,即能够创造为政治社区和政治沟通所必须的政治意象[46]① ,其首要功能在于预想一个更加有弹性的全球社区,从而为全球提供安全,并根据准备的概念进行相应改革[21]。而Aaltola正是基于这种新的政治认识论,提出了构建政治愿景的设想。这种政治愿景的设想尤其凸显了在整个中国社会,特别是乡村社会生成或建构一种重视日常防疫、日常反思(包括反思禽业发展)的意义体系和新的地方性知识的重要性。

①推测性政治的推测性语言的使用不是基于科学的经验事实的求证,而是基于现实世界的非科学的认识论基础,其主要的功能不是认识,而是建构事实,政治概念的使用不是对一个政治实体的描述工具,而是创造政治实体的工具。

关于风险的新认识论,如何转化为日常实践的规则呢?有两种路径可供借鉴:福柯采用的“权力—知识—自我连结”的路径框架和Aaltola采用的政治—身体的视角。福柯从考古学角度,论证了话语形成关于社会现实的看法和感觉,正是话语将权力和知识联系在一起②。他进一步基于对当地知识的“重新激活”的系谱学方法,反对知识的科学等级化和权力的内在效应。 福柯并不是宣称这些科学知识是虚假的,或否认医学的治疗价值。他认为,来源于科学的知识宣称旨在边缘化其他认知方式,而这些认知方式曾经被证明是有效的,如果它们被允许重新运用的话,将会在当代社会批判中找到“一席之地”。他采用不同的方式来指涉这些知识,如被征服的、取消资格的、本土的和低层次的知识等。对这些边缘化知识的提倡,福柯旨在促进广泛的话语资源的传播,从而使个体有更多的机会去了解他们自身,并潜在地使他们从科学和合法的知识中解放出来。

②不同于Aaltola主要从政治实体,如社会、社区、帝国、国家等层面定义权力,福柯认为这些只是“权力会最终采取的形式”,他倾向于从权力关系角度来定义权力,指出权力关系就是一个人指导另一个人的行为或为他人指明可能行动的领域,当然这意味着这个人不能决定或强迫他人采取行动。因此,在福柯看来,权力不是压迫性的,而是生产性的。

Aaltola的论证与福柯有相似之处,他认为政治—身体的视角来源于身体感觉和权力结构的关联,权力结构通过权力“敏感的情绪特征”(各种政治实体在面对流行疾病的侵袭时,通常会表现出苦难、恐慌以及同仇敌忾等情绪性反应)来传达,“这个框架不得不从这些重视知识的具体方面的模型中获得理论和方法论的支持”[21]。因此,Aaltola更重视探讨身体的受难、痛苦和死亡这些表达性语言如何影响各种权力实体构建世界的方式。在Aaltola看来,身体的受难、痛苦和死亡主要有两种维度:首先,身体的受难是疾病和不同形式的政治暴力的高度形象和可读的部分,疾病通常等同于最极端的政治暴力,即战争;第二,政治实体如社会、社区、帝国、国家和人类,等等这些都被视为苦难的主体,政治敌人被当作疾病对待,疾病被看作政治敌人。流行疾病的个案经常激发了对文明打击的想象,身体和政治的化身被视为苦难,而这些苦难的表达性语言之间相互关联。

福柯和Aaltola两人都重视身体的主动性,都认为身体是自我反思和自我管理的主体。的确,从风险角度来看,身体是疾病伤害的受动者,也是惧怕身体伤害的主动者。疾病风险差别性扩散,意味着疾病负担的不平等,因为它同财富和权力的不公平分配紧密相联,因此,世界的秩序转变为不同身体的建构。这就引发了身体紧张、焦虑、恐慌以及社会表达,它们会表现为与疾病相关的仪式化行为,这是因为人们以具体化的方式感知周边环境和生活世界。正是风险决定着人的敏感性,谈(流行疾)病色变自有深意,“……实际和畏惧的政治苦痛可能成为躯体化,并使得政治—身体建构成为可能,就像可能去讨论身心治疗和社会躯体的混乱一样”,因此,“流行的恐惧被视为政治—身体的混乱,将个体层面的紧张、恐惧同全球权力的流通和全球以及当地政体的合法性生产相联系”[21]。总之,福柯与Aaltola都以身体为中介或载体,论述了权力和知识相互生成关系。他们笔下的主体既是饱受疾病摧残的被动、臣服、委曲求全的主体,即“驯服的身体”,又是积极摆脱疾病折磨的主动、抗争、寻求安康与自由的“建构的主体”。权力也正是主体积极建构而客观化的产物,并确保主体脱离疾病的受动性而合法化。

关于风险的新认识论及身体乃风险主体的观念,可以应用在禽流感预测性风险的规训体制的重构反思中。首先,应有一个明确的战略观。面对具有 “深度不确定性”[47]的疫情风险,必须打破禽流感防控过于应急的做法。“集中处理极端事件和优先处理极端事件,甚至以此作为机会在风险管理里得出教训,可能会误导政策制定者的注意力和滥用处理突发事件的资源。这导致风险政治的形成受定势影响,风险管理的重点被用来集中到异常风险和参与到极端危险中” [19]。因此,必须对风险有一个客观的认识态度,认识到风险无法被彻底消灭,真正的应对是须有一个“预测”性的准备战略。特别在不断反思禽业发展中,做好日常每个环节的防疫。这种权力—知识的建构,既包括从地方到国家的各级监督防控权力体系的重构,也包括相关知识的发展创新与各种类型专业人员的配置以及各种主体的积极参与建构。更须重视乡间新的意义体系和地方性知识对养殖主体的规训和建构等,以上这些都属预测性风险的战略准备。

其次,就疫情防控的战略准备而言,需强调国家的建构作用。在完善各级监督防控权力体系上,特别需要加强国家的建构。为了应对“预测性”风险,国家应该做好充分的准备,不仅运用科学知识控制疫情,而且在于整合民众感知世界的知识,从而建构政治愿景。Tuan 认为,人类的活动被导向为构建物质和概念技术,以确保人类的存在能够摆脱混沌,“在某种意义上,每种人类有关精神的和物质的建构都是恐惧景象的组成部分,因为其存在的目的是为了控制混乱”[48]。此外,就知识体系的队伍建设来说,要完善相关科研部门的专业人员队伍建设,特别是发挥各级专家的作用。有效的预测性的风险战略准备,要将人、家禽纳入到临床知识的诊断和监管中来,对其的临床表现进行观察和记录,从而建立起配备流行病学、医学、兽医以及各种本土知识等相关专业人员的队伍。针对基层(村)防疫员资质差且职业观念淡漠的问题,要重视规范村防疫员的培养与选拨工作,加强对养殖户的防疫知识和技术的培训,建立全国统一的疫情规范及技术防控的制度安排。

最后,更为重要的是,重视民众作为风险规训主体的地位。使现代国家的权力合法化来源包括确保民众的身体摆脱疾病的折磨。“一个国家的胜衰和民族的兴替,全看国民的强弱,国民的强弱,又全看注意健康与否。可知没有健全的国民,便没有健全的民族,便没有健全的国家。”[49]在对政治愿景的构建中,民众不仅仅是被规训的身体(以社会化的方式能够把疫情防控知识化为日常的生活实践),更是风险沟通的积极参与者,是共同体共识领域的建构者,因而,风险的治理也须整合民众感知世界的知识。共享的记忆知识及其信念能够导致一个达成共识的说服性公共领域的存在,这是治理的必不可少的方式[21, 50, 51]。

这就要求打破已有的从上至下生产知识的形式,正如后殖民主义理论所批判的,知识的生产也来自于自下而上[52]。通过自上而下和自下而上的相互作用,国家层面的知识被引入到地方的空间中,从而产生国家知识的地方化。具体而言,研究乡村,从下至上地生成知识,从而改革或改写国家知识。任何国家知识“下乡”之前,必须深入了解乡村的需要和文化实践,包括乡村的风险意识和风险认知,以便嵌入到乡村建设实践中。国家代理人同熟悉乡村社会的领导人或精英一起工作;邀请乡村领导人到乡镇中心,讲述乡村经验,并对他们进行各种文化的训练,而不是仅仅局限于经济和国家知识。其次,将这种“改写”后能够契合乡村实践的国家知识,采取不同的教育形式,普及到乡村,充分做到疫情知识的“下乡”。如利用各种媒体进行疫苗、疫情防控等知识的普及和教育;在乡村中小学中,对学生进行日常防控疫情和流感等教育等。总之,通过在国家知识与乡村知识之间进行自上而下和自下而上的互动,才能最终打破已有的国家知识“灌输式”的发展误区,也才能最终建立起有效的预测性禽流感疫情的风险管理机制。

| [1] | 毛丹.村落变迁中的单位化[J].浙江社会科学,2000(4):134-139. |

| [2] | 包路芳.单位化的村庄--一个乡村变迁研究的视角[J].学术探索,2010(1):51-56. |

| [3] | 刘杰,向德平.城市化推进下的"村落单位化":渊源、条件及社会条件[J].山东社会科学,2014(6):52-56. |

| [4] | 刘杰.乡村社会"空心化":成因、特质及社会[J].人口学刊,2014(3):85-94. |

| [5] | 田毅鹏.乡村"过疏化"背景下城乡一体化的两难[J].浙江学刊,2011(5):31-35. |

| [6] | 张良.现代化进程中的个体化与乡村社会重建[J].浙江社会科学,2013(3):4-10. |

| [7] | 阎云翔.私人生活的变革:一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系[M].龚小夏,译.上海:上海出版社,2006. |

| [8] | 郑红娥.对乡村社会风险管理体系及存在问题的反思:以禽流感的风险应对为例[J].南京农业大学学报:社会科学版,2010(4):113-120. |

| [9] | 王鑫.疾病风险与农村医疗保障制度创新研究[D].南京:南京农业大学,2011. |

| [10] | 杨乙丹.中国传统社会小农生存安全的结构性风险[J].中国农史,2014(6):73-82. |

| [11] | 李路路,李睿婕,赵延东.自然灾害与农村社会关系结构的变革[J].社会科学战线,2015(1):190-200. |

| [12] | 周波云.城乡统筹视角下的农村公共危机管理[D].北京:中国人民大学,2008. |

| [13] | 于建嵘.我国农村群体性突发事件对策研究[J].中共福建省委党校学报,2003(5):25-29. |

| [14] | 付华.当前中国农村群体性突发事件的防范机制研究[D].上海:华东师范大学,2010. |

| [15] | 林艺娜.广东省农村群体性突发事件应急管理研究[D].兰州:兰州大学,2013. |

| [16] | 吴勇,周芳.基于"一案三制"的我军应急管理能力建设构想[J].中国软科学,2014(3):1-9. |

| [17] | 庞宇.我国应急预案管理的问题及对策[J].科技管理研究,2013(11):201-208. |

| [18] | 陈无风.应急行政的合法性难题及其缓解[J].浙江学刊,2014(3):129-137. |

| [19] | Randall E. Food, Risk and Politics: Scare, Scandal and Crisis: Insights into the Risk Politics of Food Safety [M]. Manchester, New York: Manchester University Press,2009:77-78 |

| [20] | 何谦.管轶:现在是控制H7N9的最后黄金点[N].南方周末,2013-04-11(03). |

| [21] | Aaltola M. Understanding the Politics of Pandemic Scares: An Introduction to Global Politosomatics[M]. London, New York: Routledge,2012:5. |

| [22] | Tomes N. The Gospel of Germs: Men, Women and Microbe in American Life[M]. Cambridge: Harvard University Press,1998. |

| [23] | Wallis P, Brigitte Nerlich. Disease Metaphors in New Epidemics: The UK Media Framing of the 2003 SARS Epidemic[J]. Social Science& Medicine, 2005 (60):2629-39. |

| [24] | Randall E. Food, Risk and Politics: Scare, Scandal and Crisis: Insights Into the Risk Politics of Food Safety [M]. Manchester, New York: Manchester University Press,2009:152-153. |

| [25] | Shortridge K. As Asian Flu Spreads, China is seen as Its Epicenter[N]. New York Times, 1997-12-21. |

| [26] | 袁正东. 我国家禽养殖业现状与发展趋势[J].中国家禽,2011(3):1-3. |

| [27] | 蒋芳.浅谈我国禽流感疫情对家禽业的影响及建议[J].中国畜牧杂志,2006(10):25-26. |

| [28] | 布莱恩 雷诺.福柯十讲[M].韩泰伦,译.北京:大众文艺出版社,2004. |

| [29] | 梁瑞华.高致病性禽流感疫病控制模式与宏观管理研究[D].武汉:武汉理工大学,2007:45-46. |

| [30] | 米歇尔 福柯.必须保卫社会[M].钱翰,译.上海:上海人民出版社,2010. |

| [31] | 米歇尔 福柯.临床医学的诞生[M].刘北成,译.南京:译林出版社,2011:57. |

| [32] | Coveney J. Food, Morals and Meaning: The Pleasure and Anxiety of Eating[M].London, New York: Routledge,2006:23,65. |

| [33] | Robinson J H. Principle and Practice of Poultry Culture[M].Boston: Ginn and Company,1912:65. |

| [34] | 张玉芳,蔡相银.农村散养禽禽流感免疫状况与防制对策[J].畜牧与兽医,2010(2):101-102. |

| [35] | 常维山,王剑,张伟华.禽流感免疫失败原因分析与改进措施[J].中国家禽,2011(20):50-51. |

| [36] | 廖明.禽流感的流行特点和防控对策[J].中国家禽,2011(9):1-4. |

| [37] | 史瑞仁,张振仓,李云甫,等.近年来养鸡与鸡病流行的新特点及禽流感的危害[J].中国农学通报,2009(2):13-15. |

| [38] | 樱井哲夫,福柯.知识与权力[M].姜忠莲,译.石家庄:河北教育出版社,2001:32. |

| [39] | 詹姆斯C斯科特.弱者的武器[M].郭于华,译.南京:译林出版社,2011. |

| [40] | Yang M M.Postcoloniality and Religiosity in Modern China: The Disenchantment of Sovereignty[J]. Theory, Culture & Society,2011(28):3-44. |

| [41] | 詹姆斯C斯科特.国家的视角:那些试图改善人类的项目是如何失败的[M].王晓毅,译.北京:社会科学文献出版社,2011. |

| [42] | Muir W M,Aggrey S E. Poultry Genetics, Breeding and Biotechnology[M]. Wallingford, Oxon, GBR: CABI Publishing.2003:9. |

| [43] | 周立.极化的发展[M].海口:海南出版社,2010. |

| [44] | James L W. Reason and the Role of Persuasion[J]. The Journal of Politics,1977, 39(2):427-45. |

| [45] | Foucault M. The Archaeology of Knowledge and Discourse on Language[M].New York:Pantheon Books,1977. |

| [46] | Voegelin E. History of Political Ideas[M]. Columbia: University of Missouri Press, 1997. |

| [47] | 陶鹏,童星.深度不确定性与应急管理[J].学术界,2011(8):30-38. |

| [48] | Tuan Y F. Landscapes of Fear [M].New York: Pantheon Books,1979:6. |

| [49] | 薛鸿猷.乡村卫生[M].南京:正中书局,1936:1. |

| [50] | Cogan M. The Human Thing [M].Chicago: University of Chicago Press,1980. |

| [51] | Entralgo L. The Therapy of the World in Classical Antiquity [M].New Haven:Yale University Press,1970. |

| [52] | Dirlik A. The Postcolonial Aura: Third World Criticism in the Age of Global Capitalism[J]. Critical Inquiry, 1979,20(2):328-356. |

2016, Vol. 16

2016, Vol. 16