文章信息

- 贺大兴. 2015.

- 农业生产率与中国粮食安全

- 南京农业大学学报(社会科学版), 15(06): 68-77

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-04-15

2004—2013年,我国粮食产量从43069.5万吨增加到60193.5万吨,实现粮食产量“十连增”,年均增速3.35%。与此同时,一些主要的农业生产条件却在不断恶化。农林牧渔从业人员从1978年的28455.6万人下降至2012年的27032.25万人;粮食作物播种面积从1978年的120587.2千公顷减少至2012年的111204.6千公顷;土地荒漠化也日趋严重,截至2011年,全国荒漠化土地面积达262.2万平方公里,占国土面积的27.4%①。

粮食增产、主要生产条件恶化,一个问题自然而生:中国粮食增产的主要动力是什么?是农业生产率增加,还是其它?这个问题非常重要。近10年来,粮食年年增产,但仍然不能完全满足生产生活的需要。据发改委数据,2012年中国主要粮食(不包含油料)净进口量接近1400万吨,约占总产量的2.6%②。未来粮食需求量会进一步增加,播种面积、农业从业人员、土地治理等很难有实质性进展。如果粮食增产的主要贡献来自于农业生产率的进步,则不必过分担忧未来粮食安全;反之,如果粮食增产主要贡献来自于工业投入等其他因素,未雨绸缪非常必要。城市化方兴未艾,未来农村人口与耕地面积不可避免会继续下降,与农业相关的要素投入也很难持续增加。正确估算中国粮食增产背后的生产率贡献,推动生产率增长才是确保未来粮食安全的关键举措。有鉴于此,本文选取31个省(市)1978—2012年面板数据,采用固定效应随机前沿模型,估算要素投入、生产条件和技术进步等对中国粮食增产的贡献,并从生产率的角度测算未来我国粮食缺口,以期对实现我国未来粮食安全有所贡献。

二、文献综述Lin研究中国农业生产率相对较早。他的研究认为,中国1978—1984年农业产出增加了42.23%,接近一半的贡献来自于家庭联产承包责任制改革。后续的研究大致肯定了农村改革的贡献,但也考察了其他因素对农业生产率的影响。[1]Rozelle et al利用1995年对河北和辽宁省31个村庄787个农户的抽样调查数据,发现农村改革导致的人口流动对农业生产率产生两方面的影响:外出务工导致优秀农业人才流失,阻碍农业技术进步,但打工者寄钱回家效果则相反。[2]Xu利用常替代弹性(CES)生产函数,发现中国1979—1996年间农业全要素生产率大约增长47%左右。家庭联产承包责任制对农业生产率影响在逐渐下降,工业投入的影响显著增加。[3]Fan and Pardey认为传统研究忽视了研发对农业生产率的贡献,高估了制度和市场转型的影响。他们发现,中国1965—1993年农村产出增长至少有20%源自于研发投入的贡献。[4]

与Lin聚焦于政策影响不同,部分研究着眼于从技术层面研究农业生产率的影响因素。Zheng and Hu发现中国1979—2001年农业生产率年均增长率大约为2.235%,主要贡献来自于技术进步,而非效率改进。[5]Chen et al利用曼奎斯特指数,对中国1990—2003年间农业全要素生产率进行估算和分解。他们发现,农业全要素生产率增长主要源自于技术进步。富裕地区农业全要素生产率平均增长率约为61.7%,技术进步率约为88.4%,效率改进约为85.8%。农业税减免、公共投资和基础设施投资是技术进步的主要原因,市场化改革、教育、抗震救灾等主要影响效率改进。[6]Chen and Song利用区域元前沿技术,分析中国1999年2002个县市的农业生产率,发现地区之间生产率表现有较大差异。东北地区在技术上处于前沿位置,但效率改进相对较低。地区之间加强互补,更能促进产出增长。[7]Chen et al利用随机前沿模型考察了中国北部、东北、东部和西南地区1995—1999年的农业生产率,发现东北地区比其他地区的效率更高。[8]

国内的文献对农业生产率的研究也非常丰富。陈卫平发现中国1990—2003年的农业全要素生产率年均增长2.59%,技术进步年均增长5.48%,效率改进反而年均下降2.78%。[9]全炯振利用随机前沿模型,发现中国1978—2007年全要素年均增长率仅为0.7%,增长的主要动力是技术进步。[10]邓宗兵利用随机前沿模型、数据包络分析等方法研究了中国农业全要素增长率及其影响因素。他们发现,1978—2008年间中国农业全要素增长率大约为3.73%。[11]王钰等发现地理因素、土地利用能力等对中国各地区1992—2007年的农业生产率增长具有推动作用,但电力利用水平等因素的影响不显著。[12]

国内也有大量文献探讨了中国的粮食安全问题。封志明认为,如果2020年人均粮食消费维持在420~435公斤的水平上,中国的耕地基本可以实现粮食自给自足;[13]殷培红和方修琦认为,中国存在6个不同类型的粮食安全区,全国只有14.5%的县市能够实现粮食安全。[14]马永欢和牛文元发现,在95%的自给率标准下,中国粮食需求和耕地供给呈现紧平衡态势,确保有效的耕地面积是实现粮食安全的底线。[15]

本文与现有文献的差别主要体现在:(1)本文研究的样本时间跨度较长。除了邓宗兵[11]等少数文献外,大多数研究的样本仅仅覆盖了改革开放后的部分时间段,本文则涵盖1978—2012年35年的时间;(2)本文控制的因素更为完整。除了控制农林牧渔劳动投入、播种面积等常见因素外,还控制了农业机械总动力、农村用电量、农业受灾面积等生产条件的影响,最为重要的是,本文还控制了实际固定资本总量对农业产出的影响。这是本文与现有文献的重要区别。现有的研究,或者忽视固定资本的影响[6],或者用农业机械总动力来代替固定资本[10, 11, 12],或者用名义固定资本代替实际固定资本。实际固定资本是农业生产的重要因素。忽略实际固定资本的影响,可能会严重高估农业生产率的增长速度。值得一提的是,邓宗兵在对农业全要素生产率进行分解时,考虑了实际固定资本的影响,但在估算全要素生产率时,却忽略了资本的影响[11],殊为遗憾;(3)本文利用中国1952年初始资本存量,采用永续盘存法,从消费物价指数、商品零售额指数和农业GDP价格平减指数等三个角度估算了中国农业实际固定资本总量。另外,在具有一般性的设定下,本文构建了一个计算初始资本对当前资本影响力的公式,估算了不同折旧率、资本回报率下初始资本对当期资本的影响。结果显示,时间越远,初始资本对当前资本的影响越小,1952年的影响几乎可以忽略不计。这表明,本文的估算可能要比现有文献(如邓宗兵[11])直接选取1978年作为初始点估算的结果更为准确和稳健。这也是本文的一个贡献。

三、研究方法假设地区生产函数为Yt=AtF(X1t,…,XNt),其中At为地区的全要素生产率(TFP),XXnt为要素投入。生产函数满足一次齐次性。令全要素生产率增长率(TFPG)为gA=dAt/At。对生产函数求导处理,可得:

其中gYt为产出增长率,gXnt为要素增长率,αn=(F′XnXn)/F为要素份额。在实际运用中,要素增长率一般用其对数利差来计算,即gAt=lnAt-lnAt-1[16]。

对数化处理生产函数,lnYit=lnAit+lnF(exp(lnXi1t),…,exp(lnXiNt)),然后泰勒展开,可得:

其中εit为余项或冲击项,i表示地区。

对冲击项εit的假设不同,会产生不同的估计方法。最常见的做法是,假设生产函数已处在技术前沿,冲击项不包含任何生产效率的信息,即εit服从正态分布,和Ait、Xit不相关,各期之间相互独立,这样便可以采用标准的固定效应模型(FE)估计要素份额αn。但也有学者认为,上述假设过于苛刻。生产单位由于管理不善等各方面因素,不可能处在技术前沿上。类似于Greene(2005)[17],合理的假设应为εit=vit-uit,vit~F (μi,σ2),uit>0,其中uit表示效率损失,F为正态分布或指数分布。这样,(2)式便成为一个真正的固定效应随机前沿模型(True Fixed Effect Stochastic Frontier Model,TFESF),一般采用带虚拟变量的极大似然法进行估计(Maximum Likelihood Dummy Variable,MLDV)。

四、数据描述 1.主要变量和数据来源被解释变量是“粮食产量对数”。这也是本文与现有研究的一个区别。现有的文献基本上以“农林牧渔总产值”或“农林牧渔总产值实际值”为研究对象。相比于农业产值,粮食产量对我国的意义可能更为重大。据国家统计局数据,2013年第一产业产值占GDP的比值仅为10.01%,农业产值变化对我国经济影响有限;但粮食产量涉及粮食安全,粮食减产对贸易条件、原材料价格、社会稳定等都有巨大影响,更为值得关注。

主要解释变量是实际固定资本对数和农业从业人员对数,刻画农村实际固定资本量和农林牧渔从业人员数量。主要控制变量是粮食播种面积对数、农业机械总动力对数、农村用电量对数、有效灌溉面积对数、农作物受灾面积对数、农村文化程度对数(每百人中中专以上学历人口数),用于控制土地资源、生产条件、天气变化和农民人力资本等因素对粮食生产的影响。除实际固定资本外,其余变量的数据直接来自于《新中国农业60年统计资料》《新中国60年统计资料汇编》《中国农村统计年鉴》和国家统计局官网。

2.实际固定资本估算国家统计局等机构没有公布各地区年度固定资本总额数据,研究中只能根据建国初期(一般选1952年)的初始固定资本和年度社会固定资本投资的数据,采用永续盘存法来推算社会的固定资本总量[18],即Kit=(1-δ)Kit-1+Iit,其中K为固定资本,I为投资,δ为资本折旧率。

各期的农村固定资本形成总额数据来自《新中国60年统计资料汇编》。部分省份可能缺失数据,如北京市缺1981年前的数据,江苏缺2002年前的数据,类似于张军和章元[18],本文对缺失数据进行补充。对于改革开放前的缺失数据,本文以第1期有效数据中农村固定资产投资占全社会固定资产投资为权重,乘以当期全社会固定资产投资总额作为当期农村固定资产的近似估计,即Iit=(Ii1/Iis1)Iist,其中Ii1表示第1期有效数据中的农村固定资产投资总量,Iis1为第1期有效数据中的全社会固定资产投资总量,Iit为估算的第t期的农村固定资产投资,Iist为第t期的全社会固定资产投资。以北京市为例,北京市1981年农村固定资产投资占全社会固定资产投资的比例为0.14。以此为权重,结合1981年之前的全社会固定资产投资数据,即可推算出1981年之前的农村固定资产投资数量。这种做法的合理性在于,在改革开放前,中国仍然是高度集中的计划经济体制,经济增长缓慢,社会结构变化不大,因此,可以认为1981年之前的农村固定投资比例几乎没有变化。但改革开放后,情况有所变化。我国的财政政策基本上向城市倾斜,农村的固定资产投资比例在逐渐下降,若仍以第1期有效数据作为权重,可能会高估农村的固定资产投资总量。对于改革开放后的缺失数据,本文以全国同期农村固定资产投资占全社会固定资产的比例作为权重进行估算。

关于折旧率。国外研究一般假设资本折旧率为3.33%左右,国内一般在3%~5%之间。与张军等[19]类似,本文假设折旧率为4%。根据国家统计局的定义,固定资产投资按照构成,可分为建筑工程、安装工程、设备工具器具购置和其他费用等四项①。四项当中,设备工具器具的折旧率可能会因会计法等法规的变化而在财务上有较大的增加,但建筑工程等项在实际中折旧速度相对较慢,而后者恰好是农村投资的重要内容。因此,综合起来,计提4%的折旧率,具有一定的合理性。

①见国家统计局:http://www.stats.gov.cn/tjzs/zbjs/201310/t20131029_449538.html

关于初始固定资本。 张军等采用1952年固定资本形成除以折旧率与后十年固定投资增长率均值作为初始资本总量的近似估计。[19]后续的研究,如董敏杰和梁泳梅[20],也采用了类似的方法。本文赞同这种做法,并直接采用张军等[16]的结果作为全社会的初始固定资本。具体到农业部门,本文以1952年第一产业GDP占全社会GDP的比值为权重,乘以全社会初始固定资本,作为农村初始固定资本的估计值。

关于投资价格指数和实际固定资本总量。永续盘存法计算的只是各年度名义的固定资本总量,需要将其换算成实际固定资本总量。《新中国六十年统计资料汇编》只报告了1991年之后的固定资产投资价格指数,因而无法用于计算1978—1990年的实际固定资本总量。本文采用累计消费物价指数、累计商品零售价格指数和累计农业GDP平减指数作为固定资产价格指数的近似替代。三者根据《新中国六十年统计资料汇编》的相关数据计算而得。本文用“实际固定资本1” “实际固定资本2”和“实际固定资本3”表示三种方法折算后实际固定资本的对数。

3.初始资本对当前资本的影响假设生产函数为Yt=AtF(Kt,Lt,X1t,…,XN-2t),并满足一次齐次性。假设固定资本投资占产出的比例为st,即It=stYt。根据永续盘存法,当期资本与下期资本的比值为Kt/Kt+1=1/(1-δ+It/Kt)。由一次齐次函数的性质,可得(rt+δ)Kt=δkYt。两者结合,可得Kt/Kt+1=1/(1-δ+st(rt+δ)/δk)。初始资本对当期资本的影响率为:

根据Bai,et al的计算,1978—2005年,中国资本产出占比αK均值为48.71%;资本回报率rt均值为24.55%;1978年的数值分别为50.33%和23.15%[21]。资本回报呈现边际递减的特性,1978年之前的回报率应该大于24.55%。据国家统计局数据,中国固定资本投资占产出的比例均值为38.67%。假设资本回报率不变,则可估算出不同参数下1952年初始资本对1978年资本的影响。

表 1给出了不同参数下1952年初始资本对1978年资本的影响。表 1的结果显示,在不同折旧率和资本份额下,K0/Kt大约在0.53%~1.68%之间,几乎可以忽略不计,这在一定程度上可以认为本文选取4%的折旧率、借鉴张军等[16]初始资本量的做法是合理的。

| α k赋值 | δ的不同赋值 | |||||||||

| 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | |

| 0.49 | 1.12 | 1.17 | 1.22 | 1.28 | 1.34 | 1.4 | 1.47 | 1.54 | 1.61 | 1.68 |

| 0.46 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.01 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.17 | 1.21 |

| 0.42 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.61 |

| 注:第一行描述折旧率δ的不同赋值,第一列为资本份额α K的不同赋值。 | ||||||||||

表 2报告了变量的基本统计特征。需要补充说明两点:(1)部分数据较小,甚至为负数,并不是数据错误。以农村用电量对数为例。西藏地区1980—1990年间农村用电量仅为0.1亿千瓦,取对数后约为-2.3。(2)变量的趋势不尽相同。粮食作物产量在1998年之前基本呈递增趋势,从30476.5万吨增长到51229.5万吨,1999—2004年间有所下降,减至46946.9万吨,2005年后开始恢复增长,2012年为58958万吨;农业从业人员在1992年之前总体增加,从1978年的28455.6万人增加到1992年的34037万人,1993年之后基本呈下降趋势,2012年只有27032.25万人;粮食作物播种面积呈下降趋势,从1978年的120587.2千公顷降至2012年的111204.6千公顷;有效灌溉面积、农村用电量、农业机械总动力在不断增加,分别从1978年的44965千公顷、253.1亿千瓦和11746.6万千瓦,增加至2012年的62490.52千公顷、8549.5亿千瓦和102558.96万千瓦;农作物受灾面积波动较大,没有明显的规律。(3)关于全社会实际固定投资,《新中国六十年统计资料汇编》没有报告1980年之前的农村全社会固定资产投资,因此采用永续盘存法直接估算1952年之后的农村固定资产并不可行。本文采用全部省份加总的方法来间接估算各年度全国农村固定资产总量。三种价格指数下计算出的农村实际固定资本都呈稳步增长态势。

| 变量 | 观测值 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 省份 | 1085 | 16 | 8.95 | 1 | 31 |

| 年份 | 1085 | 1995 | 10.10 | 1978 | 2012 |

| 粮食产量对数 | 1057 | 6.83 | 1.15 | 3.61 | 8.66 |

| 农业从业人员对数 | 1056 | 6.46 | 1.13 | 3.51 | 8.37 |

| 粮食播种面积对数 | 1057 | 7.78 | 1.11 | 4.95 | 9.35 |

| 农业机械总动力对数 | 1052 | 6.75 | 1.10 | 2.86 | 9.43 |

| 农村用电量对数 | 1055 | 3.25 | 1.62 | -2.30 | 7.44 |

| 有效灌溉面积对数 | 1056 | 7.03 | 0.99 | 4.40 | 8.56 |

| 农作物受灾面积对数 | 1050 | 6.75 | 1.38 | 0.10 | 8.91 |

| 实际固定资产1对数 | 1085 | 4.50 | 1.42 | 0.47 | 8.12 |

| 实际固定资产2对数 | 1085 | 4.46 | 1.39 | 0.50 | 8.30 |

| 实际固定资产3对数 | 1085 | 3.76 | 1.52 | -1.72 | 7.72 |

| 农村劳动力文化程度对数 | 761 | 2.34 | 0.67 | -2.21 | 3.78 |

表 3报告了对(2)式进行参数估计的主要结果,其中被解释变量为粮食产量对数;共同的解释变量为农业从业人员对数、粮食播种面积对数、农用机械总动力对数、农村用电量对数、有效灌溉面积对数、农作物受灾面积对数,以控制劳动投入和外部生产条件对粮食生产的影响;模型1—3引入按不同价格指数折算后的实际固定资本(具体定义见第四部分第2小节),以反映实际资本的影响;模型4—6在模型1—3的基础上,引入农村文化程度对数,以控制人力资本的影响。需要指出的是,《中国农村统计年鉴》、国家统计局只有1988年以后的农村劳动力教育水平数据,农村文化程度对数变量的观测值相对较少。本文在模型1—3和模型4—6分别报告了是否控制该变量的结果,可以更为全面理解人力资本对粮食生产及其他生产因素的影响。结果显示:(1)不同估计方法、不同价格指数下的结果完全符合常识。以模型四的结果为例。若实际固定资本、农林牧渔从业人员、粮食播种面积、农用机械总动力、农村用电量、有效灌溉面积、农村文化程度等各自增长1个百分点,粮食产量分别增长0.02、0.11、0.97、0.07、0.04、0.14和0.03个百分点;农作物受灾面积增加1个百分点,粮食产量下降0.04个百分点;(2)估计结果比较稳健。实际固定资本的系数变化略大,但同一价格指数折算的实际资本结果差异较小;农业从业人员等六个控制变量在不同价格指数下的结果没有明显的差异。

| 变量 | 模型一 | 模型二 | 模型三 | 模型四 | 模型五 | 模型六 |

| 实际固定资本对数1 | 0.05 *** | 0.02 *** | ||||

| (5.05) | (2.78) | |||||

| 实际固定资本对数2 | 0.04 *** | 0.03 *** | ||||

| (4.26) | (2.89) | |||||

| 实际固定资本对数3 | 0.02 *** | -0.02 | ||||

| (3.63) | (-0.22) | |||||

| 农业从业人员对数 | 0.18 *** | 0.18 *** | 0.10 *** | 0.11 *** | 0.01 *** | 0.09 *** |

| (6.15) | (5.86) | (3.57) | (3.90) | (3.89) | (3.36) | |

| 粮食播种面积对数 | 0.94 *** | 0.94 *** | 0.87 *** | 0.97 *** | 0.98 *** | 0.95 *** |

| (30.11) | (29.36) | (28.17) | (40.17) | (39.78) | (40.23) | |

| 农用机械总动力对数 | 0.09 *** | 0.09 *** | 0.14 *** | 0.07 *** | 0.07 *** | 0.09 *** |

| (6.25) | (6.43) | (11.53) | (5.54) | (5.34) | (8.17) | |

| 农村用电量对数 | 0.05 *** | 0.05 *** | 0.07 *** | 0.04 *** | 0.04 *** | 0.05 *** |

| (6.39) | (6.65) | (8.98) | (5.8) | (5.56) | (7.75) | |

| 有效灌溉面积对数 | 0.12 *** | 0.13 *** | 0.2 *** | 0.14 *** | 0.14 *** | 0.16 *** |

| (4.18) | (4.32) | (6.96) | (5.19) | (5.15) | (6.1) | |

| 农作物受灾面积对数 | -0.04 *** | -0.04 *** | -0.04 *** | -0.04 *** | -0.04 *** | -0.04 *** |

| (-5.76) | (-5.88) | (-6.3) | (-6.56) | (-6.55) | (-6.94) | |

| 农村文化程度对数 | 0.03 ** | 0.03 ** | 0.04 *** | |||

| (2.45) | (2.37) | (2.84) | ||||

| 观测值 | 1042 | 1042 | 1042 | 751 | 751 | 751 |

| 样本组数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |

| F值(或Wald值) | 2947.28 | 2932.92 | 3275.05 | 3851.28 | 3844.24 | 3967.09 |

| 注:括号内为t值;*表示5%≤P<10%,**表示1%≤P<5%,***表示P<1%;被解释变量为粮食产量对数 | ||||||

表 4报告了以农业GDP价格平减指数估算实际固定资产,不同方法下以公式(1)计算的全国和地区农业全要素增长率的变化情况。以随机前沿模型的结果为例。(1)在1978—2012年间,中国农业的全要素生产率增长率均值为0.53%,这个结果比现有文献(如邓宗兵[11])要低。正如前文所言,原因可能是本文控制了实际固定资本的影响。本文估计以GDP价格平减指数核算的实际固定资本增长率约为7.84%,长期弹性约为0.02~0.05,这意味着以往的研究至少高估农业全要素生产率0.15%~0.39%。(2)地区之间增长率不平衡。东部地区的年均增长率约为0.51%,中部地区约为0.81%,西部地区约为0.33%。(3)农业生产有一定的阶段性,气候因素影响较大,各地区有一定的趋同性。1978—1986年,农村改革全面开展,中央连发五个一号文件,农业生产积极性提高,农业生产率和粮食生产都大幅增加[1]。但受到1980年极端异常气候的影响,中国出现南涝北旱的天气[22],粮食产量有所减少,全要素生产率随之下降。1987—2000年,农业改革速度放缓,粮食生产效率增速趋缓。1990年代之后,全球气候变暖日益加剧。1997、1999年粮食生产受到高温、洪涝的严重冲击,粮食产量大幅下滑[23]。2000年以后,中央启动了农业税减免、新农村合作医疗等一系列改革,农业生产积极性再一次被激发,要素投入也大幅增加。但极端天气更加频繁,特别是2009、2010年,北方秋冬连旱、南方夏涝秋旱,粮食生产受损严重[24, 25]。总体而言,全国和各地区在1982—1984、1990、1996、2004等年间基本处在波峰位置,而在1985、1997、2000、2003、2009等年几乎同时处于波谷位置。这和白林等[26]的发现大致相似。

| 年份 | 固定效应模型 | 固定效应随机前沿模型 | ||||||

| 全国 | 东部 | 中部 | 西部 | 全国 | 东部 | 中部 | 西部 | |

| 1979 | 6.32 | 9.59 | 9.09 | -0.87 | 6.51 | 9.92 | 9.06 | -0.60 |

| 1980 | -2.62 | -2.30 | -7.52 | 2.46 | -2.20 | -1.76 | -7.04 | 2.63 |

| 1981 | -1.86 | -5.75 | 4.59 | -3.77 | -1.53 | -5.36 | 4.79 | -3.36 |

| 1982 | 7.20 | 9.89 | 4.33 | 6.79 | 7.60 | 10.42 | 4.62 | 7.13 |

| 1983 | 3.84 | 0.97 | 8.91 | 2.27 | 4.27 | 1.47 | 9.33 | 2.63 |

| 1984 | 4.08 | 3.17 | 3.99 | 5.18 | 4.53 | 3.69 | 4.42 | 5.58 |

| 1985 | -2.44 | -2.04 | -1.94 | -3.37 | -1.90 | -1.86 | -1.22 | -2.63 |

| 1986 | -1.30 | -1.02 | -3.04 | 0.07 | -1.06 | -0.96 | -2.77 | 0.53 |

| 1987 | 0.20 | 1.08 | 1.59 | -2.27 | 0.54 | 1.49 | 1.81 | -1.88 |

| 1988 | 0.30 | 0.40 | 1.11 | -0.63 | 0.38 | 0.53 | 1.28 | -0.69 |

| 1989 | 0.50 | 0.53 | -3.35 | 4.32 | 0.41 | 0.40 | -3.50 | 4.34 |

| 1990 | 5.03 | 4.94 | 10.28 | -0.12 | 5.29 | 5.26 | 10.55 | 0.05 |

| 1991 | -1.88 | 1.46 | -9.01 | 0.81 | -1.60 | 1.75 | -8.53 | 0.86 |

| 1992 | 1.79 | -0.85 | 6.43 | 0.66 | 2.02 | -0.65 | 6.57 | 1.03 |

| 1993 | 2.89 | 1.26 | 3.66 | 4.29 | 2.96 | 1.46 | 3.54 | 4.36 |

| 1994 | -1.22 | -0.01 | -0.12 | -3.93 | -1.15 | 0.24 | -0.34 | -3.79 |

| 1995 | 0.06 | 1.14 | 0.30 | -1.84 | 0.01 | 1.04 | 0.36 | -1.94 |

| 1996 | 5.23 | 0.93 | 7.03 | 9.67 | 5.50 | 1.28 | 7.31 | 9.79 |

| 1997 | -5.40 | -4.56 | -8.01 | -3.50 | -4.88 | -4.14 | -7.47 | -2.79 |

| 1998 | 1.24 | 1.21 | 1.45 | 1.06 | 1.69 | 1.64 | 2.09 | 1.36 |

| 1999 | -4.67 | -3.33 | -5.79 | -5.17 | -4.07 | -2.71 | -5.33 | -4.48 |

| 2000 | -7.65 | -8.40 | -9.04 | -5.25 | -6.97 | -7.61 | -8.43 | -4.66 |

| 2001 | 0.34 | 0.83 | -1.49 | 1.50 | 0.83 | 1.40 | -1.14 | 2.04 |

| 2002 | 1.29 | -0.59 | 4.94 | 0.27 | 1.81 | 0.09 | 5.30 | 0.74 |

| 2003 | -2.30 | -2.86 | -4.45 | 0.31 | -1.86 | -2.48 | -3.95 | 0.78 |

| 2004 | 3.09 | 2.09 | 5.76 | 1.89 | 3.10 | 2.13 | 5.61 | 2.00 |

| 2005 | -0.73 | -0.10 | -1.81 | -0.50 | -0.51 | 0.10 | -1.61 | -0.24 |

| 2006 | -0.10 | 2.31 | 2.06 | -4.69 | 0.31 | 2.76 | 2.33 | -4.21 |

| 2007 | 0.25 | 1.36 | -3.85 | 2.73 | 0.54 | 1.64 | -3.53 | 2.98 |

| 2008 | 0.13 | -1.72 | 3.10 | -0.32 | 0.45 | -1.49 | 3.32 | 0.21 |

| 2009 | -3.51 | -2.74 | -5.02 | -3.06 | -3.15 | -2.51 | -4.56 | -2.65 |

| 2010 | -1.65 | -2.80 | 0.78 | -2.59 | -1.36 | -2.59 | 1.01 | -2.14 |

| 2011 | 1.07 | 3.51 | 2.56 | -2.95 | 1.37 | 3.77 | 2.80 | -2.56 |

| 2012 | -0.24 | -1.39 | 0.46 | 0.52 | 0.10 | -1.05 | 0.79 | 0.86 |

结合表 3和表 4的结果,便可估算出各个要素对中国粮食作物产量增长的贡献。令要素Xn的贡献率为Tn,则Tn=αngXn/gY,其中gY为粮食作物产量Y的平均增长率,gXn为要素Xn的平均增长率。表 5报告了不同阶段各要素对粮食生产的贡献。(1)1978—1986年是粮食产量和全要素生产率增长最快的阶段,这跟农村改革红利和中央政府重视农业生产有关。1987年后,两者都有所下滑,这和政府政策偏向城市有关。2000年后,中央政府再次关注“三农”问题,税费改革、新农村建设等措施出台,再次推动粮食生产。(2)粮食减产的主要因素是粮食播种面积下降和农业从业人员减少。(3)总体而言,全要素生产率增加对粮食增产发挥了重要作用,但资本、机械、电力等工业投入对粮食生产的影响更大,约为技术进步贡献的2.87倍,这个发现和Xu[3]接近。

| 1978—1986 | 1987—2000 | 2001—2012 | 1978—2012 | |||||

| 增长率 | 贡献率 | 增长率 | 贡献率 | 增长率 | 贡献率 | 增长率 | 贡献率 | |

| 粮食作物产量 | 2.72 | 1.13 | 1.40 | 1.59 | ||||

| 农业从业人员 | 0.43 | 2.95 | 0.51 | 8.33 | -1.40 | -18.38 | -0.20 | -2.32 |

| 粮食播种面积 | -1.25 | -43.52 | -0.49 | -41.12 | -0.48 | -32.40 | -0.66 | -39.25 |

| 农业机械总动力 | 7.79 | 25.68 | 5.14 | 40.72 | 5.66 | 36.11 | 5.93 | 33.43 |

| 农村用电量 | 9.00 | 16.90 | 8.57 | 38.68 | 7.81 | 28.41 | 8.39 | 26.96 |

| 有效灌溉面积 | -0.24 | -1.10 | 1.51 | 16.67 | 1.22 | 10.78 | 1.01 | 7.90 |

| 受灾面积 | -1.46 | 2.03 | 1.32 | -4.43 | -6.61 | 17.87 | -2.19 | 5.22 |

| 固定资产1 | 11.69 | 22.29 | 8.66 | 39.72 | 12.74 | 47.02 | 10.70 | 34.90 |

| 全要素生产率 | 2.03 | 74.77 | 0.02 | 1.44 | 0.15 | 10.58 | 0.53 | 33.16 |

粮食安全,取决于产出与需求之间的缺口。在确知各个要素对产出增长的贡献后,便可对未来的产出进行压力测试。农村用电量、农业机械总动力、实际固定资本在1978年后呈稳定增长,可以假定它们以原有平均速率递增;随着城市化的推进,可以预见农业从业人员、粮食播种面积会加速下降;有效灌溉面积和受灾面积受天气影响较大,在过去30多年趋势不太明显,可以假设它们未来在原有趋势上适当波动。这样,大致可以预测未来粮食产出的变化。

估计粮食需求则更为困难。粮食需求大致包括食物需求、饲料需求、工业用粮需求三个方面。国家统计局等部门公布了近年来城镇和农村的人均粮食消费水平,但没有公布饲料需求、工业用粮的信息。从粮食产量和粮食进出口方面反推粮食需求量,也不可能。政府部门没有公布粮食进出口的具体数量,新闻上公开的消息也自相矛盾。一种可能的办法是通过粮食产量和自给率推算粮食的消费量。据发改委数据,近些年来我国的粮食自给率较高,2012年降至97.7%①。据国家统计局数据,2012年的粮食产量为5895.7亿公斤,2012年人口135404万人。因此,2012年粮食总消费量为6034.49亿公斤,人均消费445.67公斤。结合适当的人口增长率和人均需求增长率的预测,便可大致推算出未来粮食的需求量。

①新华网:http://news.xinhuanet.com/fortune/2013-02/01/c_114588581.htm

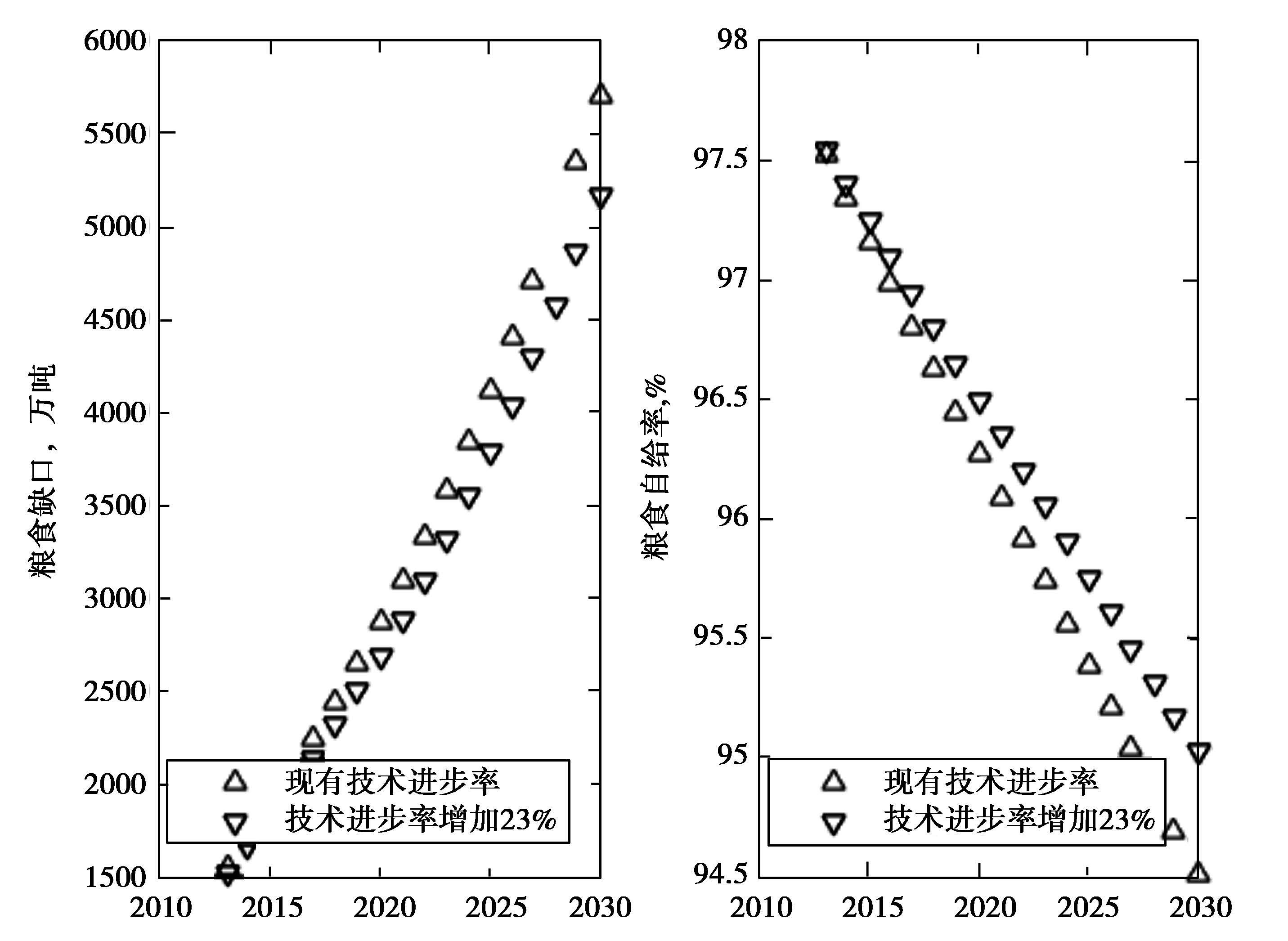

图 1给出了2013—2030年粮食缺口与粮食自给率的估计值。粮食产量和人口增长率取自2004—2012年,分别为2.83%和0.51%。粮食人均需求增长率约为2.5%。研究发现,如果全要素生产率增长率维持在2004—2012年0.13%水平不变,粮食缺口将从1542万吨②增至5670万吨,粮食自给率从97.52%下降至94.5%;如果全要素生产率增长率增加23%,粮食缺口将从1523万吨增至5170万吨,粮食自给率从97.55%下降至95.01%。

| 图 1 2013—2030年粮食缺口(a)和粮食自给率(b) |

②2013年,我国粮食(不包括油料)进口在1500万吨左右。见人民日报:我国不会大量进口粮食,2014年02月20日。

六、小结本文主要政策建议如下:

(1)继续加大农村基础设施和公共品建设,为长期粮食增产奠定坚实基础。根据本文的研究,实际固定资本、农业机械、农村用电量等工业投入增加,是过去30多年粮食增产的主要因素。在城市化的推动下,未来农村人口会继续减少。农村人口减少,使得通过个人投资增加农村固定资本的可能性大为降低。政府必须加大对农村基础设施和公共品的投入规模,以此弥补未来农村地区自发投资不足,推动粮食持续增产。

(2)提高农村基础教育和中等教育水平,教育兴农、科技兴农。30多年来,农村主要是通过要素积累来实现粮食增产,这并不是长治久安之道。只有不断增加教育投入,让农民掌握现代化的农业生产技术,才能在现有耕地面积的基础上,实现粮食自给,确保粮食安全。

| [1] | Lin J Y. Rural Reforms and Agricultural Growth inChina[J].American Economic Review, 1992, 82(1):34-51. |

| [2] | Rozelle S, Taylor J E, deBrauw A. Migration, Remittances and Agricultural Productivity in China[J].American Economic Review, 1999, 89(2):287-291. |

| [3] | Xu Y F. Agricultural Productivity in China[J].China Economic Review, 1999, 10:108-121. |

| [4] | Fan S, Pardey P G. Research, Productivity and Output Growth in Chinese Agriculture[J].Journal of Development Economics, 1997, 53:115-137. |

| [5] | Zheng J H, Hu A G. An Empirical Analysis of Provincial Productivity in China(1979-2001)[J].Journal of Chinese Economic and Business Studies, 2006, 4(3):221-239. |

| [6] | Chen P C, Yu M M, Chang C C, Hsu S H. Total Factor Productivity Growth in China's Agricultural Sector[J].China Economic Review, 2008, 19:580-593. |

| [7] | Chen Z, Song S. Efficiency and Technology Gap in China's Agriculture[J].China Economic Review, 2008, 19:287-296. |

| [8] | Chen Z, Huffman W E, Rozelle S. Farm Technology and Technical Efficiency[J].China Economic Review, 2009, 20:153-161. |

| [9] | 陈卫平.中国农业生产率增长、技术进步与效率变化[J].中国农村观察, 2006(1):18-23. |

| [10] | 全炯振.中国农业全要素生产率增长的实证分析[J].中国农村经济, 2009(9):36-47. |

| [11] | 邓宗兵.中国农业全要素生产率增长及影响因素研究[D].重庆:西南大学博士论文, 2010. |

| [12] | 王钰, 宋文飞, 韩先锋.中国地区农业全要素生产率及其影响因素的空间计量分析[J].中国农村经济, 2010(8):24-35. |

| [13] | 封志明. 中国未来人口发展的粮食安全与耕地保障[J].人口研究, 2007(2):15-29. |

| [14] | 殷培红, 方修琦.中国粮食安全脆弱区的识别及空间分异特征[J].地理学报, 2008(10):1064-1072. |

| [15] | 马永欢, 牛文元.基于粮食安全的中国粮食需求预测与耕地资源配置研究[J].中国软科学, 2009(3):11-16. |

| [16] | Barro R, Sala-i-Martin X. Economic Growth[M]. USA:The MIT Press, 2004. |

| [17] | Greene W H. Reconsidering Heterogeneity in Panel Data Estimators of the Stochastic Frontier Model[J].Journal of Econometrics, 2005, 126:269-303. |

| [18] | 张军, 章元. 对中国资本存量K的再估计[J].经济研究, 2003(7):35-43. |

| [19] | 张军, 吴桂英, 张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J].经济研究, 2004(10):35-44. |

| [20] | 董敏杰, 梁泳梅.1978—2010年的中国经济增长源泉[J].经济研究, 2013(5):17-32. |

| [21] | Bai C E, Hsieh C T, Qian Y Y. The Return to Capital in China[J].Brookings Papers on Economic Activity, 2006(2):61-88. |

| [22] | 邱杏琳, 刘树泽.1980年世界各地气候异常[J].世界农业, 1981(9):32-36. |

| [23] | 李晓燕.1999年全球重大气候事件概述[J].气象, 2000(4):16-19. |

| [24] | 备忘录.2009年国内外十大天气气候事件[J].中国应急管理, 2010(1):57-59. |

| [25] | 陈洪滨, 范学花.2010年极端天气和气候事件及其他相关事件的概要回顾[J].气候与环境研究, 2011(6):789-804. |

| [26] | 白林, 万忠, 罗奇有, 等.中国全要素生产率构成及区域趋同性分析[J].农业现代化研究, 2012(5):552-555. |

2015, Vol. 15

2015, Vol. 15