文章信息

- 杨旭, 李竣.

- 什么影响了转移支付资金在村级层面的分配

- 南京农业大学学报(社会科学版), 2015, 15(05): 31-37

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-01-04

2. 中国社会科学院 研究生院, 北京 102248

1998年我国提出了建立公共财政制度的理念,第十六次全国人民代表大会有了公共财政覆盖农村的提法,党的十八大指出“着力在城乡规划、基础设施、公共服务等方面推进一体化”。公共财政对农村经济社会发展的推动日趋强化。现阶段,我国农村公共品的供给市场机制并不完善[1],财政转移支付在农村公共品供给中的作用相对突出。

由于支出责任难以清晰划分,分税制改革后,我国的转移支付存在着行政支出偏向、生产性偏向等特征。同时,财权上移造成基层政府财力紧张和对上级补助的依赖,农村的基本建设严重依赖于省级以上的专项转移支付[2]。而这类资金的分配大多以专项或者项目资金的形式自上而下转移或流动,地方政府或基层需要通过申请项目的方式才能获得[3],从而造成了农村公共品供给效率低下,也为我国实现公共服务均等化,平衡城乡发展带来了一定的困难。如何优化转移支付在农村的瞄准机制,认清现阶段微观层面的转移支付获取特征十分关键。本文将利用全国性调查数据,从村庄层面梳理转移支付资金获取的影响因素,为优化转移支付支出结构提供基础性的实证研究。

一、转移支付资金分配特征研究回顾分税制改革之后,中央与地方的财力分配格局发生重大变化,中国的财政转移支付体系逐步确立,以实现地方财力均等化。国内学者对转移支付制度非常关注,多数从宏观层面对制度体系中的缺陷和政策效果进行研究,从省级数据的实证结果来看,虽然对现象的解释有所差异,但呈现出一些共同的特征:中央对地方的财政补助分配透明度不高,随意性较大,地方转移支付表现出结构性失衡问题,地方政府对行政管理支出和基础设施建设存在较强的偏好[4];以财政供养人口为主的资金分配方式最终导致资金向财力较强的省份倾斜[5],财力越强的省份,得到转移支付资金也越多。同时,专项转移支付使得地方政府的规模出现膨胀[6]。

省(市)对县的转移支付在形式和内容上几乎完全参照中央。[7]在中央与省确定的规则的基础上,省级政府制定了省内财政收入分配体制,然后在此基础上逐步确立了省对市或县的转移支付制度。从县级层面的实证研究来看,袁飞等(2008)基于县级面板数据实证研究指出,预算内财政在很大程度上成为了“吃饭”财政。由于无法从根本上解决经济发展和公共服务供给的激励问题,因而引起地方政府人员规模增加和财政供养人口比重上升[8]。尹恒等对县级面板数据进行了不同角度的研究,当转移支付作为地方的收入来源,分解财政总收入的不均等指标时,上级财政转移支付没有起到均等县级财力的作用,专项补助和税收返还是非均等性最强的转移支付。但是从财政收入能力和公共服务提供成本来看,转移支付具有一定的均等财力缺口的效应。对比指出,专项转移支付的改革首先要解决分配方式的随意性和不规范,尽量减少分配过程中的交易成本[9]。

县级政府是提供基础公共服务的主体,如果缺乏规范公正的均衡转移支付制度,转移支付将难以实现政策意图。省级以下的财政转移支付在很大程度上由省级政府相机裁决,并可以讨价还价[10]。中央与地方的财政转移支付资金在县级层面被重新“打包”,通过县级平台集中使用。财政资金开始以“专项”和“项目”方式向下分配,呈现出了较为明显的“项目制”特征[11, 12]。

周飞舟(2012)详细地介绍了县级政府部门间的专项资金管理体制,专项化的治理结果加强了县级职能部门力量,从而决定了乡镇财政预算的分配,造成了公共财政覆盖县城而非反哺农村。[11]随着地方融资平台的发展和土地财政作用的增强,县级政府开始结合项目平台来实现自己的发展意志,主导转移支付资金的使用,从而控制了农村项目资金的分配[12]。

省(市)、县级层面的数据与经验研究表现出了相同的趋势。转移支付并没有很好发挥其均等化效应,资金的分配问题突出。对于转移支付在农村分配的组织载体——村庄,财政资金的分配和使用呈现一个什么样的整体状态呢?鲜有实证说明。有关村级层面的转移支付的获取从社会学角度的研究较为集中,多见于个案分析,缺乏更广泛层面的研究。本文基于经验研究的认知,利用全国范围内的调查数据展开实证。力图说明普遍存在的问题,为农村转移支付体系的完善提供参考依据。

二、农村转移支付资金分配的影响因素分析我国财政转移支付采用项目制的方式在行政层级体制外运行。[11]财政集权体制下,资金分配依照“国家部门‘发包’,地方政府‘打包’和村庄层面‘抓包’”的“条线”体制另行运作,项目资金只有通过上级招标和下级的竞争才能获得[3]。 “扩权强县”推行之后,县级财政支出自主权得以发挥,向上的项目申请与向下资金的分配又添加了政府的治理意愿[12]。田野调查的结果对村庄“项目”的获取进行了微观层面的解读,结合财政转移支付分配的宏观调控特征,本文对影响村庄转移支付获取的因素做出相应的理论判断:

(1)经济发展水平

一般认为,欠发达村庄由于面临资金短缺问题,对转移支付项目具有更高的依赖,但是,现阶段的财政体制中,多数项目政策以具有自投能力为申报前提①,只有具备一定经济实力的村庄才能达到项目申请的标准。因此,具有一定财力,建设基础好的村庄申请到资金的比例大大增强。“跑项目”的现象反而会在这些村庄出现,没有条件的村庄或会主动放弃此类项目的申请。

①我国《农业综合开发财政资金配套保障试点办法》对农业发展项目的配套资金问题有详细规定。

(2)政府政策偏向

由于中央财政转移支付管理部门分散②,财政资金达到县级平台之后,多采取集中使用的方式,以确保有限的财政资金能直接促进农业增产、农民增收和农村经济社会条件的改善,并以此来减小制度的实施成本。特别明显的是,中央提出新农村建设之后,地方往往将涉农支出集中用于新农村的改造。出于提升政绩的需要,县级政府将有限的转移支付项目资金,集中用于“示范村”或者“薄弱村”等新农村建设项目。

②我国与“社会主义新农村建设”有关的项目多达94项,涉及部一级的立项单位28个[3]。

(3)村庄区位特征及村委会特征

县级政府由于发展经济的需要,财政资金的使用偏向有利于“招商引资”的基本建设,同时,非农产业比较发达的村庄,对建设用地指标等有更多的需求,通过政府打包的项目申请,可获得更多的资金和扶持。因此,交通便利、基础设施较为完善以及具有自然资源禀赋的村庄将会更易获得财政资金。另一方面,具有政府信息、行政人脉和运作关系的村庄在争取财政资金方面更具优势,村委会组织结构较为完善的村庄,在项目运作方面,存在一定的优势。村委会成员越多所具有的社会资本可能也更为丰富。

(4)普惠式的扶持政策

一般性转移支付包含了民族地区转移支付的内容,专款专用保证了民族地区获得稳定的财政资金。扶贫或者低保政策等非竞争性的转移支付,对于维护农村社会稳定具有较大的作用。因此,政府着力保证这部分资金的合理分配。自然灾害多发地区,多由于不可抗力造成的损失,政府要提供基本的生活保障。

三、数据说明与模型选择 1.数据说明本文采用的数据来自北京大学社会科学调查中心公开的中国家庭追踪调查数据库(CFPS)。CFPS 旨在通过跟踪收集个体、家庭、社区三个层面的数据。其中,村/居问卷中,关于财政状况的调研数据较为详实,主要包括:集体企业及产值、财政总收入及来源、财政总支出及支出项目等内容。并且对于村庄基础设施建设、公共服务投入、生产性支出等都有较为系统的调查数据,这些为我们研究提供了不可多得的样本数据库。

本研究使用 CFPS 2010 年社区层次中的乡村基线调查数据。根据数据的类型和特征,我们选取了包括全国25个省市304个村庄的完整资料。

2.模型的选择本文考察农村转移支付资金获取的影响因素,分析这一问题需要采用概率模型,根据本文的研究对象和数据基础,文章采用了Logistic模型。在转移支付资金分配过程中,地方政府对不同数量的资金分配考虑有所差异,比如,小额资金获取并不存在竞争性,大额的项目存在着支出偏向。因此,我们将转移支付按照不同金额,由少到多划定区间进行分类。由于定序Logit模型是Logit模型体系中专门用来分析多重定序变量的,该模型需要满足比例优势假定,即从一个序次类别到另一个序次类别之间,自变量的回归系数完全相同,但本研究中该假设难以成立。因此,我们将其作为定类变量来处理。以未获得转移支付的结果为参照对象,对比各类之间影响因素的差异,说明各自的特征,最终选择多项Logit模型(Multinomial Logistic Model)进行回归分析。

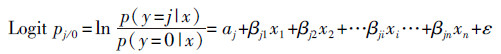

我们假设Y为转移支付获取的结果变量,x1,x2,…xi…xn为解释变量,设结果可分为K类(本文中k为由5 个选择项组成的选择集)。假定以Y=0作为参照组或基准组(base category),则除参照之外K-1类结果中的任意一个分类j的Logistic回归模型可表示为:

Logit函数表示第j类与基准组类比的Logit;相应的系数βji表示j类与基准组类比,xi改变一个单位时优势比之对数值。

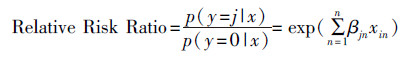

决定变量的值的一个小变化对不同结果概率的边际效应的问题,在多项Logit模型中一般用RRR即相对风险比(relative risk ratios)来表示,其反映的是对应于选定的某一分类解释变量与参照组相比发生的相对概率。[13]相对风险比可通过对风险比的对数取指数计算出来,即参数的指数形式表示对应变量的单位变化的相对风险比:

多项离散选择模型的一个重要特征就是无关选择独立性假设(independence of irrelevant Alternatives,即ⅡA),它表示两种选择的机会比与其他选择的概率无关,若某项选择类别与其他选择无关,那么从样本中去掉此类别后参数的估计值应该不会有系统性的变化。ⅡA假设使得离散选择模型的计算相对简单,增加了参数估计和结果预测的便利性。如果ⅡA无法得到满足,就会导致错误的估计结果。因此应用多项离散选择模型之前必须进行ⅡA检验,否则估计结果无效。一般采用Hausman检验法对ⅡA假设进行分析,本文还借助这一检验结果对转移支付金额的划分进行验证。

3.变量的选择与说明(1)被解释变量

根据上文对转移支付资金获取的影响因素的分析,我们选择如下变量,变量说明及描述见表1。

| 变量名称 | 测量及赋值 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 被解释变量 | |||||

| 获取转移支付资金类别(y) | 未获得=0;1万元以下=1;1万~5万元=2;5万~10万元=3;10万元以上=4 | 1.447 | 1.284 | 0 | 4 |

| 解释变量 | |||||

| 村庄特征 | |||||

| 村庄总人口(x1) | 总人口数量的对数值 | 3.186 | 0.331 | 2.173 | 4.114 |

| 村委会成员数量(x2) | 包括正式与临时人员 | 6.678 | 4.672 | 0 | 33 |

| 经济发展水平 | |||||

| 村庄的经济状况(x3) | 从很穷到很富,分为1~7个等级 | 3.681 | 1.384 | 1 | 7 |

| 村庄区位 | |||||

| 距离县城的距离(km)(x4) | 距离县城的实际距离 | 30.724 | 24.408 | 1 | 130 |

| 距离集镇的距离(km)(x5) | 距离集镇的距离 | 6.587 | 13.033 | 0 | 130 |

| 基础设施及资源状况 | |||||

| 公共设施的数量(x6) | 调查中划定的公共设施数量 | 4.049 | 1.625 | 0 | 9 |

| 是否有矿山等自然资源(x7) | 是=1;否=0 | 0.092 | 0.290 | 0 | 1 |

| 控制因素 | |||||

| 是否为自然灾害频发区(x8) | 是=1;否=0 | 0.342 | 0.475 | 0 | 1 |

| 低保户的数量(x9) | 低保户的总数量 | 42.908 | 46.402 | 0 | 340 |

| 是否为少数民族村(x10) | 是=1;否=0 | 0.132 | 0.339 | 0 | 1 |

本文根据全国农村人均收入特征,参照样本转移支付资金的分布,根据2009年全国农村家庭人均收入的标准,按照人均收入的2、10、20倍资金额度为分配依据,具体以0元、1万元、5万元、10万元的资金额为节点,将转移支付划分为5个等级,按照金额的大小划定区间(见表1),5个等级分别表示:0,未获得转移支付;1,较低;2,低;3,高;4,较高。以考察影响不同数额的转移支付获取的因素,通过参照对比来说明地方政府与村级组织在资金分配和项目争取方面的普遍特征。

同时,多项Logit模型回归的计量方法上需要对分类进行考量和检验。必须满足上文中提到的条件——不相关的选择独立性假设(ⅡA)。如果ⅡA假设成立,则可以证明在数据的划分上,依据转移支付资金的划分是符合该阶段农村获取实际的;如果文章最后的分析结果稳定,那么还可以为农村获取转移支付资金额度的分布特征提供依据。

(2)解释变量

①村庄整体特征。村庄的基本特征涵盖了村庄总人口、村委会成员数量等变量。村中总人口代表了村庄的规模,是政府在进行分配时需要考虑的内容;村委会成员数量,可能会与行政支出有很大关系,成员越多的村庄机构设置更加完善,信息获取要更加充分,可能会争取更多的转移支付。

②村庄经济状况。由于省市县的人均收入水平差异较大,加之问卷中村民上报收入普遍偏低(几乎全部低于各省统计年鉴中的平均收入水平,许多甚至低于国家扶贫标准线),考虑到统计数据的准确性,同时为了消除省份间的收入差距,我们将调查员观察到的存量特征作为评价标准,将村庄按照很穷到很富评价为1~7个等级。

③村庄区位。考虑到区位优势对资金分配的影响,我们选取了村委会到县城的距离、村委会到集镇的距离等连续变量,以考察是否有这方面的因素存在。

④基础设施与资源状况。我们根据村庄所拥有的公共设施的数量来确定基础设施建设的完善程度。并以是否拥有矿产资源作为代表性的因素,来判断村庄的自然资源禀赋,以考察 “招商引资”等政府发展经济的举措给资金分配带来的影响。

⑤其他影响因素。文章通过是否为自然灾害频发区、低保户的数量、是否为少数民族等变量,来说明转移支付普惠性的资金使用特征。

四、实证结果和分析文章使用Stata11.0软件对模型进行回归,为了检验模型设定的合理性与安全性,利用Hausman检验法对数据分类结果进行分析,以确定其是否满足ⅡA假设。结果表明,各个类别的数据均无法拒绝ⅡA假设成立的零条件,该模型适合进行本文数据分析。

然后,我们以未获得转移支付的村庄为基准组(y=0)展开分析,多项Logit 模型回归结果检验表明,模型通过了显著性检验,具有统计学意义。从参数的估计结果来看,村庄人口规模、经济状况、公共设施的完善程度、自然灾害的影响、低保户的数量、少数民族因素,以及村委会规模等因素都在不同程度上对转移支付资金的分配产生显著的影响(见表2)。

| 变量 | y=1 | y=2 | y=3 | y=4 | ||||

| 系数 | RRR | 系数 | RRR | 系数 | RRR | 系数 | RRR | |

| 村庄总人口X1 | -1.361**(0.636) | 0.256 | 0.825(0.672) | 2.282 | 0.145(1.143) | 1.156 | 0.984(0.857) | 2.675 |

| 村委会规模X2 | 0.055(0.0444) | 1.057 | -0.011(0.518) | 0.987 | 0.062(0.062) | 1.064 | 0.145***(0.047) | 1.156 |

| 经济状况X3 | -0.270**(0.130) | 0.763 | 0.088(0.138) | 1.109 | 0.193(0.215) | 1.214 | 0.374**(0.182) | 1.453 |

| 到县城的距离X4 | -0.008 (0.007) | 0.992 | -0.001 (0.008) | 0.999 | 0.003 (0.012) | 1.003 | -0.016 (0.011) | 0.984 |

| 到集镇的距离X5 | 0.002 (0.012) | 1.002 | 0.001 (0.015) | 1.001 | -0.088 (0.075) | 0.916 | 0.021 (0.256) | 1.022 |

| 公共设施完善程度X6 | 0.275** (0.116) | 1.317 | 0.095 (0.119) | 1.100 | 0.546*** (0.192) | 1.728 | 0.112 (0.153) | 1.119 |

| 资源禀赋X7 | -0.474 (0.651) | 0.623 | 0.304 (0.591) | 1.355 | -0.371 (0.976) | 0.689 | 0.437 (0.706) | 1.549 |

| 自然灾害频发X8 | -0.512 (-0.344) | 0.599 | -0.646* (0.375) | 0.524 | -0.906 (0.616) | 0.404 | 0.380 (0.471) | 1.463 |

| 低保数量X9 | 0.007 (0.005) | 1.007 | 0.012*** (0.005) | 1.012 | 0.017** (0.007) | 1.017 | 0.001 (0.007) | 1.001 |

| 少数民族X10 | 0.136 (0.470) | 1.146 | -1.466** (0.682) | 0.231 | -1.695 (1.273) | 0.183 | -0.122 (0.767 ) | 0.886 |

| Log likelihood | -398.730 | |||||||

| Prob >χ2 | 0.000 | |||||||

| Waldχ2(44) | 108.42 | |||||||

| Pseudo R2 | 0.120 | |||||||

| 注:括号内为标准差; ***、**、*分别表示变量在1%、5%和10%水平上显著。 | ||||||||

不同金额的转移支付的分配,政府与基层之间选择不同。对于万元以下的较低额度资金的分配,由于获取此类转移支付并不存在竞争,地方政府主导了这部分资金的使用。规模较大以及经济条件较好的村庄,都非常明显地不在考虑范围之内,表现为对转移支付获取的显著负向作用。由于资金的数额有限,村庄很难将其投入新的基础设施的建设,维护现有的基础设施或者公共服务补贴存在可能,公用设施的完善程度对资金的分配有显著的正向影响,模型测算了变量的相对风险比(RRR),就公共设施完善程度而言,与未获得转移支付资金的村庄相比,其获取转移支付的概率是基准组的1.317倍。

对于获得低额度资金(1万~5万元)的村庄来说,影响其资金获取的主要因素来自于普惠式的政策。低保户的数量对转移支付的获取影响最为显著(1%水平的极显著),低保数量越多的村庄对于此类资金的获取越有优势。虽然说自然灾害与少数民族因素也对这类转移支付的获取产生了显著影响,但是两者均呈现出了负向效应。一方面可能是因为自然灾害多发和少数民族地区自身条件较为落后,环境条件较差,对于转移支付信息的获取滞后。另一方面,可能因为在调查当年并没有针对两者的转移支付的项目,或者之前进行过专项的补贴,此类资金在2009年并没有考虑向这些地区分配。地方政府的分配决策还是受到了这些因素的影响。

对于5万~10万元的较大额资金,低保户数量的影响依然显著,RRR值较上一类别略有提升,自然灾害与少数民族因素的影响已经不再显著。公共设施越完备的地区,越容易争取到此类资金。从获取第三类资金的村庄财政支出情况来看,公共服务和财政支出占据了73.56%的支出份额,单公共服务的总需求就达到151.6万元(剔除了信息不完备的村庄),但获取的转移支付只有134万元(见表3)。基础设施建设具有一定规模的村庄,维护公共设施与公共服务需要更多的资金来源,转移支付对他们而言具有相当的吸引力。

| 行政支出 | 发给村民 | 公共服务 | 教育投资 | 生产投资 | 投资集体经济 | 其他 | |

| 总金额(万元) | 120.5 | 33.9 | 151.6 | 19.4 | 6.9 | 10 | 13.5 |

| 总支出占比(%) | 32.58 | 9.16 | 40.98 | 5.24 | 1.87 | 2.70 | 3.65 |

大额的转移支付(10万元以上),其分配或获取情况几乎不受其他客观因素的影响。村委会的规模越大、经济状况越好则更易获得大额资金,经济因素的RRR值在三者中最大;大额资金的分配多数是通过项目的形式向下拨付,需要村庄有相应的配套资金,村级组织机构越为完善的村庄在信息获取和项目申请方面,也具有更多优势;理论上离县城较近的村庄更易获得政府的青睐,但是从整体结果来看,系数虽然为负但统计值并不显著,可能是因为离县城较近或者偏远的村庄在此类资金的分配中,示范效应不显著,未能对整体分配结果产生影响。不可忽视的是,在信息完备的村庄中,39.2%的财政资金(1366.7万元)被用于其他支出。

五、结论与启示文章在宏观认知的基础上,对微观层面的调查进行了实证分析,得出了相对清晰的结论:我国的转移支付根据数额的不同,地方政府、基层分别采取了不同的分配与获取策略。对于数额较小的资金,分配的形式较为公平,兼顾了各方的利益;政府保证了财政资金用于农户低保数额及其合理性。与理论分析不同的是,自然灾害的频发与少数民族因素,并没有引起转移支付的增加,反而产生的负向影响,纵向来看,两者的一般性的转移支付机制缺失。

虽然说我国的普惠式的扶持政策实行效果较好,但总体来看,农村转移支付呈现了较为明显的结构性失衡的状态。与个案分析反映的问题相同的是,对于数额较大转移支付(5万元以上)的分配,村级层面的数据同样呈现了项目制特征。村级组织机构越完善、区位优势越明显、经济状况越好的村庄,在获取大额资金方面占有绝对的优势。数量较小的转移支付对于经济条件较差,基础设施不完备的村庄而言,所起到的作用微乎其微。全国范围的微观数据分析说明了,转移支付资金在农村间的分配同样没有起到均等化的效应。

转移支付是农村公共品供给资金的主要来源,资金的分配应该本着满足村民对公共品的实际需求的目的,从以下几方面做出相应调整。

(1)建立村庄需求的表达机制。财政转移支付按照上级意愿进行分配,可能引起更多的负面效果,丧失公共品供给的社会福利性职能。需求表达机制要与资金的分配机制形成统一的体系,宏观层面考虑县域内村庄的平衡发展,优先解决农村最为需要的公共问题,并最大限度地满足社区全体村民的需求,避免出现资金分配的“倒置”现象。

(2)创新财政资金的使用方式。从问卷的情况来看,村庄财政支出中行政支出和公共服务的投入比例较大,转移制度额度并不能满足此类开支,但较大数额的资金分配都与公共设施拥有量有很大的关系。一味的补贴永远难以满足村庄的需要。地方政府要充分发挥财政资金的杠杆作用,在乡镇层面统筹公共设施建设和公共服务支出,将更多的资金运用到全体村民对公共设施建设和服务的可及性方面。

(3)形成有效的实施和监督体系。从实证分析的数据来看,低保户数量对转移支付产生了显著的影响。虽然低保户的补助标准不高,但其体现出了机制推动的重要性。在我国农村公共品资本化效应并不明显的前提下,保证转移支付的可持续性与普遍性,需要确立长期机制。同时,要逐步完善对转移支付资金使用的监督机制,避免寻租行为产生,并将资金的均等化效应发挥纳入相应的政府考核当中。

| [1] | 丁学东,张岩松.公共财政覆盖农村的理论与实践[J].管理世界,2007(10):1-7. |

| [2] | 林万龙.中国农村公共服务供求的结构性失衡:表现及成因[J].管理世界,2007(9):62-68. |

| [3] | 折晓叶,陈婴婴.项目制的分级运作机制和治理逻辑——对项目进村案例的社会学分析[J].中国社会科学,2011(4) :126-148. |

| [4] | 付文林,沈坤荣.均等化转移支付与地方财政支出结构[J].经济研究,2012(5):45-57. |

| [5] | 贾晓俊,岳希明.我国均衡性转移支付资金分配机制研究[J].经济研究,2012(1):17-30. |

| [6] | 范子英,张军.转移支付、公共品供给与政府规模膨胀[J].世界经济文汇,2013(2):1-19. |

| [7] | 王广庆,王有强.县级财政转移支付变迁: 制度与分配[J].经济学家,2010(12):27-34. |

| [8] | 袁飞,陶然,徐志刚,刘明兴.财政集权过程中的转移支付和财政供养人口规模膨胀[J].经济研究,2008(5):70-80. |

| [9] | 尹恒,朱虹.中国县级地区财力缺口与转移支付的均等性[J].管理世界,2009(4):37-46. |

| [10] | 世界银行,国务院发展研究中心联合课题组. 2030年的中国——建设现代、和谐、有创造力的社会[M]. 北京:中国财政经济出版社,2013. |

| [11] | 周飞舟.财政资金的专项化及其问题 兼论"项目治国"[J].社会,2012(1):1-37. |

| [12] | 折晓叶.县域政府治理模式的新变化[J].中国社会科学,2014(1):121-139. |

| [13] | 吴晓刚,George H Dunteman,等.广义线性模型[M].上海:格致出版社,2011. |

2015, Vol. 15

2015, Vol. 15