文章信息

- 杨阳, 周玉玺, 周霞. 2015.

- 差序氛围、组织支持与农户合作意愿——基于小型农田水利建管护的调查

- Differential Atmosphere, Organizational Support, and Willingness of Farmers' Cooperation:A Survey Based on Construction, Administration and Maintenance of Small Scale Conservancy Facilities

- 南京农业大学学报(社会科学版), 15(04): 87-97

- Journal of Nanjing Agricultural University (Social Science Edition), 15(04): 87-97.

-

文章历史

- 收稿日期:2015-4-7

在我国农村社区中,小规模农户间的互助合作是解决小型农田水利设施供给不足、管护主体缺失问题的重要组织形式。为解决小型农田水利设施的供给不足,我国政府先后采取“民办公助”(2005年)、“一事一议”(2007年)等激励政策,逐步缓解了小型农田水利设施的供求矛盾。但在现实实践中,许多地方建成后的“小农水”由于缺乏必要的后期管护,“重建轻管”“中看不中用”等问题表现突出,致使许多小型农田水利设施利用效率低下。其中主要原因是农村土地制度和税费制度变革后,村集体组织的生产和服务功能逐渐弱化。为此,自20世纪90年代后期,我国逐步推行以农民用水者协会为主的小型农田水利设施管理体制改革取向,对这种嵌入在村组织内农户自由联合组建的合作组织,农户合作意愿对其运行效果有重要影响。

已有研究表明,政府和农户是农田水利建设的主要投入主体[1]。目前多数学者围绕着农户对小型水利设施建设的投资意愿进行了详细研究,主要分析了农户家庭特征、村庄特征、社区治理特征、涉农企业介入及政府支持政策等对农户投入意愿的影响[2, 3, 4, 5, 6, 7]。也有学者分析了农户合作供给意愿[8]、不同农田水利管理组织模式[9]及农户对不同管护方式的满意度差异[10]。中国传统村落中农户合作意愿不仅受经济利益交换的影响,还受到因农户长期聚集居住而衍生出的血缘、姻缘、宗族等社会关系,以及由此形成的差序氛围特征的影响。目前对不同农村社区差序氛围下,村组织支持及农户间的信任感知对农户合作意愿影响的研究成果还比较少,这成为本研究的切入点。

因此,借鉴已有研究成果,本文依据实际配对调查数据,构建跨层次分析模型,厘清小型农田水利设施建管护中影响农户合作意愿的关键因素和作用路径,揭示农村社区差序氛围特征下农户间信任感知、农户对组织的信任度及其对农户合作意愿调节作用,测度其对组织支持效果的影响,以期为构建有效的农户参与的小型农田水利管护组织提供理论依据和决策参考。 二、文献回顾与研究假说

本文主要运用组织支持和心理契约理论,揭示农村村落(一个村落可以看成一个组织,成员构成和资源边界比较清晰)中,差序氛围和村组织支持对农户间的心理契约及合作意愿的作用机理,提出本文研究的理论假说,勾画出逻辑分析框架。 1.组织支持

组织支持理论强调组织对成员的支持才是使成员愿意为组织做出贡献的关键因素。从1980年代起,学者们对感知组织支持这一概念开展了大量研究。美国心理学家艾森伯格(Eisenberger)提出了“雇员感知的组织支持”(也称“组织支持感”)概念,用以描述成员对组织是否重视他们的贡献,并关心他们福利待遇的总体感觉[11]。凌文辁等(2001)在中国文化情境下,对感知组织支持的维度进行探索发现,感知组织支持由工具性支持和情感性支持两个因素构成,其中工具性支持包括物质支持、人员支持和咨询支持;情感性支持包括亲密支持、尊重支持和网络整合[12]。

(1)组织支持与心理契约。组织支持和心理契约理论均可以解释农户对于其与村组织交换关系的满意感,无论是对集体或是对农户都会产生重要的影响。组织支持理论和心理契约理论假定,如果团队成员感受到组织或团队愿意对成员进行情感或物质回报,团队成员会为组织获得更多利益而付出努力[13]。当组织成员感知到自己在组织中获得较多的物质支持或感受到较高的情感支持时,他们就会做出互惠行为,通过努力工作和提高业绩等方式来回报组织给予的支持。以往理论研究表明,组织支持感与情感承诺和积极心态两者密切相关。农户和村组织之间的社会情感强度要根据对农户的许诺、农户应尽的义务以及许诺兑现的程度而定。相应地,组织成员对工作中被辜负的、被否定的情感抱怨与组织没有履行其义务有关,组织支持会影响到成员心理契约的满足;从组织成员角度看,其可促进成员心理契约的建立和满足。因此,村组织支持对农户的心理感知和行为会产生重要影响,当农户感受到组织支持时,将增强对组织的认可,并在组织中采取积极行为来回报组织,从而提高组织整体的效率。从农村社区角度看,农户在感知到被赞同和被尊重时,愿意付出努力来回馈组织。农户如果感受到村组织在自己使用、维护灌溉设施时提供帮助,就会增强农户对组织的认可,有利于心理契约的构建。因此,可以判定组织支持的两个维度,工具性支持、情感性支持对心理契约存在正向影响。基于以上理论提出假说1:

假说1a:工具性支持对农户心理契约有正向影响;

假说1b:情感性支持对农户心理契约有正向影响。

(2)组织支持与农户合作意愿。社会交换理论和互惠行为模式是组织支持理论的两大基石。社会交换理论认为,成员为了经济报酬而工作,在与组织进行交换的进程中,成员会慢慢关注组织对其贡献认可和发放福利状况。林恩(Lynn)在以不同文化背景进行的成员—组织关系研究中,发现社会交换过程普遍存在[14]。组织支持对成员态度和行为产生积极影响,成员感受到组织给予支持时,他们将产生积极的公民行为以回报组织,从而提升整体效率,感知到组织支持的成员认为自己应负担较多责任,更愿意投入努力帮助组织实现目标。艾森伯格(Eisenberger)等研究发现,当组织主动满足成员社会情感需要或者提供特殊支持以帮助成员完成某个项目时,成员的组织支持感会增强,其相应组织承诺水平也会增高[11]。灌溉设施的公共物品特性决定了建管护过程中需要政府资金扶持,政府扶持力度越大,农户自有资金投入压力就越小,就越有可能参与村集体共有的灌溉设施建设与维护[15]。组织支持不仅可刺激农户的角色内行为,同时也能激发农户的组织公民行为和利他主义行为。农户参与农田水利设施建管护时,组织的物质支持或技术帮助,会使农户感知到组织对村集体小型农田水利设施的重视,增强农户对村组织的认可度,在小型农田水利设施合作供给中愿意投入必要的劳力和物力,并可主动提供支持帮助,与其他农户一起管理和维护灌溉设施。在互帮互助的农村社区里,社区成员共同努力,会使小型农田水利设施的管护效果远大于个体成员的效果总和,农户就更加倾向于参与组织合作。当农户感受到较强的情感性支持时,农户就会感知到被赞同和被尊重,基于互惠原则愿意付出努力以回报组织的认可,使农户对组织及成员之间的信任感增强,从而激励农户参与合作。以上理论分析证明,组织支持(工具性支持和情感性支持)对农户合作意愿存在正向影响,提出假说2:

假说2a:工具性支持对农户合作意愿有正向影响;

假说2b:情感性支持对农户合作意愿有正向影响。 2.心理契约与农户合作意愿

心理契约是一种主观认知并通过合作不断地沟通和交流在心理上达成的一种共识,进而形成双方对各自权利和义务的认识,并向对方提出合乎情理的期望,为了对方能实现自己的期望,各自都会首先按照一系列的规范约束自身行为。以往对心理契约的研究对象更多选择知识型和专业型员工,而吴贵明等对劳动密集型行业的农民工心理契约管理的研究中,将心理契约的维度划分为基本型责任、关系型责任和工作型责任。其中,基本型责任包括提供必要的工作工具、明确规定工作内容与工作职责、安全的工作环境等;关系型责任包括尊重每个成员、关心成员个人生活、做重大决定前充分考虑成员意见等;工作型责任包括适当的工作自主权、领导对成员工作的指导和支持、互相合作等[16]。弗里兹、沙尔克(Freese & Schalk)、米尔沃德、霍普金斯(Millward & Hopkins)、特恩里、费尔德曼(Turnley & Feldman) 、卢梭(Rousseau)等证实心理契约对组织成员参与集体合作行为具有较强的解释力,心理契约水平越低,相应的组织公民行为也就会越低,心理契约会对个体的许诺、信任、责任信念和个体知觉等多方面产生影响[17, 18, 19, 20, 21]。当农户感知组织对自己做出并完成一定任务的许诺时,往往更愿意表现出积极的行动意愿和更多的建设性行为,增强农户对集体合作生产期望结果的信心。良好的心理契约能够增强农户之间的信任,提高农户对集体的忠诚度和强烈的认同感、归属感,在满足物质需要的同时也获得心理满足。参与合作获得利益可增强农户心理契约强度,在合作过程中,农户对情感和物质的满足使农户更加信任村组织,有利于农户心理契约强度的加深。所以心理契约与农户合作意愿是相互影响的,二者可以形成一个良性的循环系统。组织支持影响农户心理契约的建立,心理契约在组织支持和农户合作意愿间起到中介作用。基于以上理论提出假说3:

假说3a:基本型责任对农户合作意愿有正向影响;

假说3b:关系型责任对农户合作意愿有正向影响;

假说3c:工作型责任对农户合作意愿有正向影响;

假说3d:心理契约在组织支持与农户合作意愿之间起中介效应。 3.差序氛围的调节作用

中国乡村社会建立在以血缘、亲缘、地缘为基础上的差序格局,对农户间的人际交往距离、频率、范围和信任感知有重要影响,从而形成不同规模的“熟人社会”[22],致使村组织管理者在权力支配、资源分配及情感依附等方面对不同关系距离的农户差异显著。这种因人而异的差序氛围对农户间信任关系、农户对组织支持的认可度及其合作意愿均有不同程度的影响。

(1)差序氛围对组织支持与心理契约的调节作用。卢曼(Luhmann)将信任分为人际信任和系统信任。人际信任是个体间基于互动产生的信任关系,通常发生在日常生活中的朋友、同事之间;系统信任来自政治、经济、司法以及企业组织等系统的沟通媒介在不被滥用的情况下持续发挥功能。在这一分类中,个体信任是基于互动后对彼此的认识和了解;系统信任是个体对组织的整体性信任,基于个体对高层决策、行动及相关机制的整体感觉[23]。在农村社区中,人们之间的交往就是基于个体信任,当村组织管理者与农户之间关系较好时,即平时交往较为密切,两者之间的信任度就较高。村组织管理者对较亲近的农户给予更多的照顾与支持,因而组织支持有利于心理契约的构建。可以看出,差序氛围可以通过组织支持来调节心理契约的构建;相反,当村组织管理者与农户之间的距离较远时,即平时交往没那么密切且感情较疏远,两者之间的信任度就较低,在合作过程中,村组织管理者可能会忽略这群人的存在或要求,没能给予必要的支持,从而不利于农户心理契约的构建。差序氛围对组织支持(工具性支持和情感性支持)同样存在调节作用。基于以上理论提出假说4:

假说4a:差序氛围负向调节工具性支持与心理契约之间的关系;当差序氛围低时,工具性支持对心理契约间的正向影响较大;

假说4b:差序氛围负向调节情感性支持与心理契约之间的关系;当差序氛围低时,情感性支持对心理契约间的正向影响较大。

(2)差序氛围对心理契约与农户合作意愿的调节作用。埃尔多安(Erdogan)认为,组织领导—成员交换关系是影响合作满意度的重要干扰变量,这要求组织管理者与每一位成员发展出专属于两人间关系品质的垂直对偶关系,而在特定的中国传统农村社区里,需要通过差序格局发挥作用[24, 25]。村组织管理者会依据农户与其关系亲疏、才能大小和忠诚度高低加以归类,对各个农户的信任度有所不同,在情感依附和资源分配等方面都会差别对待。在差序氛围浓重的情况下,村组织管理者会关注与自己关系比较亲近的个体,不能较公平地对待组织中的每一个成员,因此也就无法满足每个成员的工作或情感需要,农户容易产生一种知觉差异扩大现象,将重点聚集在自己和他人与村组织管理者关系的差异上,从而感知自己与管理者身边人的身份差异,自我疏离感越强,越不利于农户心理契约的构建,不能较好地激发农户的合作积极性,这会影响农户合作意愿。在差序氛围较轻的情况下,村组织领导者能够较公平地对待组织中的每一个成员,尽可能满足成员要求,没有圈内圈外差别;个体农户不易产生知觉差异扩大现象,也不会产生认知偏移,农户的心理契约得到满足,越愿意为组织成员合作付出努力,因此对组织的认可度越高。相对来说,差序氛围越低,农户认为与村组织管理者的关系越密切,越接近权力中心。当感觉村组织管理者能够公平对待时,作为组织的一员愿意付出劳动为村集体争取整体利益,一方面出于回报村组织管理者的信任诉求;另一方面更信任村组织管理者能使村集体的小型农田水利设施建设得更加完善,因而更愿意恪守自己的角色义务,投入劳作越多,越能较好地完成份内工作[26]。在差序氛围较轻的情况下组织的凝聚力较强,每个农户均重视组织的其他人员,并且与其他农户之间维持较好的互助关系,使农户在组织中产生归属感,接受并自觉维护组织的规范与准则。同样,通过合作能使农民增强互惠意识和信任程度,进而有助于提升整个组织的凝聚力,有利于心理契约的维护,较好的心理契约有利于农户在合作过程中获得满足,所以差序氛围可通过心理契约来影响农户合作意愿。基于以上理论提出假说5和假说6:

假说5:差序氛围与心理契约存在相关关系;

假说6:差序氛围负向调节心理契约与农户合作意愿之间的关系;当差序氛围低时,心理契约对农户合作意愿间的正向影响较大。

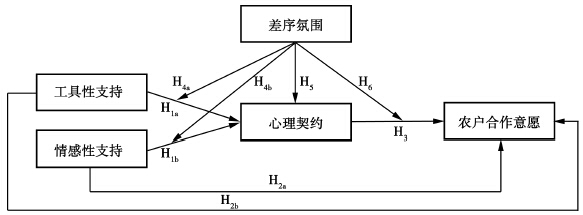

根据前文理论分析和研究假说,绘制出本文逻辑分析框架(见图 1)

| 图 1 农户合作意愿跨层次分析逻辑框架 |

本文所用数据来源于2014年7—8月的实地问卷调查及村委会主任等相关人员的访谈。调查区域涉及山东省18个县(市、区)35个村组织,在每个抽样的村中随机选取12~13个农户进行调查及访谈。调查对象是16~75周岁、没有交流困难并积极配合调查的农民,其中男性占65.8%,女性占34.2%。调查内容包括农户基本特征、农田水利设施的基本情况、农村社区农户联系的亲密度、农户心理感知、农户合作、农村社区组织支持以及农户参与小型农田水利建管护意愿情况。此次调查共发放问卷450份,获得有效问卷352份,样本的回收率为89.3%,样本有效率为87.6%。由于对差序氛围的数据调查是基于个体农户所填,因此需要将农户评价数据聚合到35个样本村进行跨层次分析。

在所调查的352个农户中,86.65%的农户愿意参与农田水利设施的建管护,从数据统计的结果看,农户愿意参与农田水利设施建管护的原因是:一方面农田水利设施是一种公共物品,农户单独使用的成本较大,而以政府为主导的组织可以有效解决农户的使用成本问题,参与协会共同管理小农水设施可降低农户的投入成本;另一方面农户参与合作可降低自己的劳作强度,在灌溉季节使用公共设施灌溉可更加有效地提高灌溉效率。94.88%的农户认为农田水利设施对农业的收成很重要;74.2%的农户认为应该加强农田水利设施的建管护工作;88.35%的农户愿意为农田水利设施的建管护出自己一份力,其中83.52%的农户愿意出钱。政府的物质支持是村组织资金的主要来源,但作为村集体的一员,在组织给予帮助的情况下,农户愿意为组织共有的小农水投入资金或劳动力,并参与小型农田水利设施管护等集体生产活动。 2.变量测量

组织支持采用凌文辁、张治灿和方俐洛的研究,分为工具性支持和情感性支持两个维度[14]。对于工具性支持和情感性支持两个维度分别设置三个问题共6个项目进行测量。6个项目的Cronbach's α值等于0.894。

心理契约主要结合卢梭(Rousseau)的研究方法[27],并借鉴其量表,分为三个维度12个项目,总量表的Cronbach's α值等于0.923。

差序氛围采用刘贞妤开发的量表[28],同时结合农村人际关系的实际情况对问卷进行设计,共设计了11个项目。总量表的Cronbach's α值等于0.91。

农户合作意愿主要是从农户是否参与用水合作组织方面进行问卷设计,共9个项目。总量表的Cronbach's α值等于0.815。

通过因子分析把问卷中关于组织支持的问题分成两个维度,工具性支持和情感性支持,经过因子分析得出KMO分别是0.729和0.709,均大于0.7,且Bartlett球度检验值为343.702和295.42,且给出的相伴概率均为0.000,小于显著性水平0.01,因此拒绝零假设,适合作因子分析。可从工具性支持和情感性支持两个维度来分析组织支持的影响。通过测度情感性支持和工具性支持中每个问题的平均值发现,情感性支持中农村社区组织对农户在使用灌溉设施时给予充分的信任,即农户感受到尊重支持的均值最高为2.97,这说明组织愿意付出情感让农户心理感受到关心和重视。农民在感受到组织给予的情感性支持时,愿意参与到农田水利设施建管护活动中,农户与组织的关系相对比较稳定。而工具性支持中的村组织积极为小型农田水利设施的建管护争取财政补贴,即给予物质支持均值最高为2.89,说明组织在农田水利设施的管护上积极争取财政补贴给予农户一定的物质帮助,使得农户对组织更信任,让农户更好地感受到村集体对小型农田水利设施的重视,农户也愿意投入到农田水利设施的管护中。与此同时对心理契约的三个维度进行了描述性统计分析,分别得出其均值为3.0655、3.0028和3.1254,农户合作意愿的均值是3.02,总体可以看出农户在社区中心理感知良好,对合作的满意度也较高。对农村社区的差序氛围通过亲密度进行测量得出,农户在选择合作对象时会优先考虑自己的直系亲属,其次是左邻右舍、远房亲戚,最后才会选择花钱雇人去劳动,这完全符合人际交往的惯性。 3.研究方法

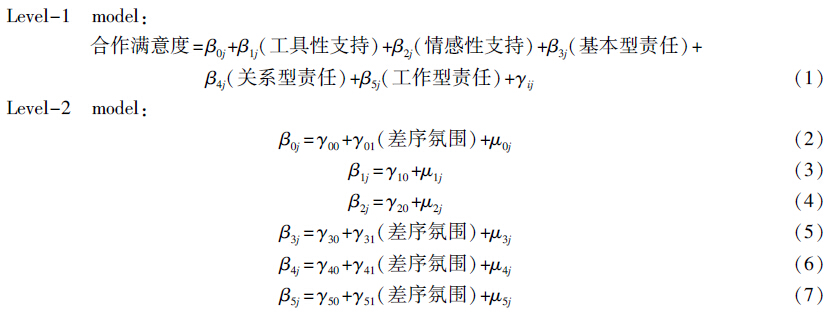

本文主要采用HLM跨层次分析模型。HLM(Hierarchical Liner Modeling)是一种用于多层嵌套结构数据的线性统计分析方法,结果变量是个人层次变量,而自变量包括个体层次和群体层次的变量。这种统计手段的优势在于能同时处理来自不同层次的数据,在研究个体层次问题时,能将被解释变量的变异分解在不同层次,并给出合理的解释与预测。本文对农户合作意愿的分析就是基于个体层次和组织层次,其中把组织支持和心理契约看成个体层次,把差序氛围聚合到组织层次。根据前文理论分析和研究假说,构建个体层面和组织层面的跨层次模型(HLM)。

其中,第一层方程中,β0j代表第一层方程的截距,βij代表与第一层第i个变量有关的回归系数,γij代表第一层方程的残差或随机项;第二层方程中,γi0代表第二层方程的截距,γi1代表第二层方程的回归斜率,μij代表第二层方程的残差或随机项。 四、实证结果分析 1.变量间的相关性分析

对统计数据进行相关分析,个体层次和群体层次各变量的均值、标准差和相关系数等的统计结果如表 1所示。结果表明,农户合作意愿与工具性支持、情感性支持、基本型责任、关系型责任、工作型责任显著正相关;工具性支持与基本型责任、关系型责任、工作型责任显著正相关;情感性支持与基本型责任、关系型责任、工作型责任显著正相关;由此可验证假说1a和假说1b成立。差序氛围与基本型责任、关系型责任、工作型责任显著正相关;由此可证明假说5成立。从表 1可以看出,农户性别和文化程度与心理契约、差序氛围、组织支持和合作意愿之间相关性较弱,因此在跨层次分析时我们不予考虑其影响。

| 均值 | 标准差 | 性别 | 文化程度 | 工具性支持 | 情感性支持 | 差序氛围 | 基本型责任 | 关系型责任 | 工作型责任 | 合作意愿 | |

| 性别 | 1.34 | 0.47 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 文化程度 | 2.37 | 1.02 | 0.614** | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

| 工具性支持 | 2.84 | 0.86 | 0.131* | 0.017 | 1 | - | - | - | - | - | - |

| 情感性支持 | 2.87 | 0.93 | 0.065 | 0.035 | 0.792** | 1 | - | - | - | - | - |

| 差序氛围 | 2.93 | 0.49 | 0.043 | 0.059 | 0.362** | 0.383** | 1 | - | - | - | - |

| 基本型责任 | 3.07 | 0.84 | 0.012 | 0.02 | 0.554** | 0.502** | 0.460** | 1 | - | - | - |

| 关系型责任 | 3.00 | 0.90 | 0.011 | 0.008 | 0.414** | 0.395** | 0.359** | 0.406** | 1 | - | - |

| 工作型责任 | 3.13 | 0.84 | 0.036 | 0.10 | 0.490** | 0.464** | 0.434** | 0.471** | 0.661** | 1 | - |

| 合作意愿 | 3.02 | 0.95 | 0.10 | 0.019 | 0.555** | 0.580** | 0.448** | 0.480** | 0.467** | 0.435** | 1 |

| 注:**、*分别为5%、10%的显著水平。 | |||||||||||

(1)数据聚合与零模型

采用HLM(Hierarchical Linear Modeling)统计方法,创建模型对提出的假说进行检验,实证结果如表 2所示。村组织层次的差序氛围是依据个体农户对村集体人际关系的评价,采用村组织中多个调查结果的平均数作为指标。为了把个体数据聚合到组织层次,首先检验差序氛围是否具有组内同质性和组间差异性,建立零模型,检验差序氛围组间方差的显著性水平。如模型1所示,差序氛围的γwg,系数超过了0.7,表明农户对差序氛围有较高程度的一致性;同时对统计的整体样本进行跨层次逐步分析。分析结果显示,组间方差τ00=0.36872,且卡方检验的结果表明组间方差是显著的,χ2=293.3437(P=0.000<0.001)。此外,组内方差σ2=0.5345,依据相关系数ICC(1)为组间方差τ00/(组内方差σ2+组间方差τ00),计算出ICC(1)=0.408,表示农户合作意愿的方差有40.8%是来自于组间方差,而59.2%是来自于组内方差。ICC(2)是指群体平均数的信度,与ICC(1)和群体大小k有关,ICC(2)= (k·ICC(1)) / [1+(k-1)ICC1] =0.976>0.50,表明用个体数据的平均值作为组织层面变量指标的可信度较高。综上数据表明,可利用个体数据作为组织层面的变量,所以接下来的分析将把差序氛围看成是组织层面的变量进行分析。

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | |

| 层-1 | 零模型 | 系数 | 系数 | 系数 |

| 工具性支持 | 0.2644*** | 0.224** | ||

| 情感性支持 | 0.2203*** | 0.1831** | ||

| 基本型责任 | 0.2493*** | 0.1165* | ||

| 关系型责任 | 0.1256** | 0.0963** | ||

| 工作型责任 | 0.1557* | 0.055** | ||

| 方差 | ||||

| 组内方差σ2 | 0.5345 | 0.3259 | 0.3569 | 0.2689 |

| 组间方差τ00 | 0.3687*** | 0.4036*** | 0.3984*** | 0.4131*** |

| 组间方差τ11 | 0.2749*** | 0.114* | 0.2849*** | |

| 组间方差τ21 | 0.1443** | 0.0658*** | 0.0748** | |

| 组间方差τ31 | 0.101** | 0.0717*** | ||

| 组间方差τ41 | 0.0505 | |||

| 组间方差τ51 | 0.1049* | |||

| R2 | ||||

| R2 level1 | 0.157 | |||

| 注:因变量为农户合作满意度;*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001 | ||||

(2)心理契约的中介效应

为了检验心理契约的中介效应,建立随机效应回归模型,不包括组织层面的自变量。在个体层次中自变量为工具性支持、情感性支持、基本型责任、关系型责任和工作型责任,因变量是农户合作意愿,如模型2、模型3和模型4所示。其中模型2是只考虑组织支持(工具性支持和情感性支持)对农户合作意愿的影响,可以看出,工具性支持和情感性支持对农户合作意愿具有明显的正向预测效果,γ10,γ20分别为0.2644和0.2203,且都在0.001水平上达到统计显著,假说2a和2b均得到支持,与情感性支持相比,工具性支持对农户合作意愿的影响更强、更显著。

模型3只考虑心理契约(基本型责任、关系型责任和工作型责任)对农户合作意愿的影响,可以看出基本型责任、关系型责任和工作型责任对农户合作意愿的正向影响均显著(γ10=0.2493;γ20=0.1256;γ30=0.1557),由此,假说3a,3b和3c均得到支持,其中基本型责任较关系型责任和工作型责任对农户合作意愿的影响更显著,而关系型责任的相关系数最低。

模型4把组织支持和心理契约两个因变量,逐一引入回归方程,测量对农户合作意愿的影响程度。从表 2可以看出,心理契约的三个维度,即基本型责任、关系型责任和工作型责任对农户合作意愿的正向影响均显著(γ30=0.1165;γ40=0.0963;γ50=0.055),而组织支持(工具性支持和情感性支持)对农户合作意愿的影响降低,γ10,γ20分别为0.224和0.1831,且均降至0.01水平上达到统计显著。由此说明,心理契约在组织支持和农户合作意愿间起部分中介作用,假说3d成立。

在第一层次方程中,加入两个自变量后组内方差减少的程度来计算R2level1=0.157,表示农户合作意愿的组内方差有15.7%可被组织支持和心理契约解释。此外,在加入组织支持和心理契约后,组间方差τ00=0.3984,χ2检验结果显示此组间方差显著(χ2(58)=386.9544,P<0.001),表示在团队层次模型中有可能存在组织层次因素的影响。因此,需要进行团队层次的检验。

(3)差序氛围对组织支持与心理契约的调节效应

模型5把心理契约作为因变量,研究组织支持对心理契约的影响效果。如表 3所示,工具性支持与情感性支持对心理契约存在正向影响(γ10 =0.2505,P<0.05;γ20=0.2365,P<0.01),假说1a和1b均得到支持。R2level2为0.1124,表明有11.24%的心理契约组间方差可被差序氛围解释。

| 模型5 | 模型6 | |

| 层-1 | 系数 | 系数 |

| 工具性支持 | 0.2505* | 0.2854* |

| 情感性支持 | 0.2365** | 0.3043** |

| 层-2 | ||

| 差序氛围 | 0.9215*** | 0.9065*** |

| 跨层次 | ||

| 差序氛围×工具性支持 | -0.1828 | |

| 差序氛围×情感性支持 | -0.2127* | |

| 方差 | ||

| 组内方差σ2 | 0.3272 | 0.3286 |

| 组间方差τ00 | 0.2136*** | 0.2133*** |

| 组间方差τ11 | 0.2646*** | 0.2499*** |

| 组间方差τ21 | 0.145** | 0.1366** |

| R2 | ||

| R2level2 | 0.1124 | |

| R2level2差序氛围×工具性支持 | 0.0554 | |

| R2level2差序氛围×情感性支持 | 0.0582 | |

| 注:因变量为心理契约;*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001 | ||

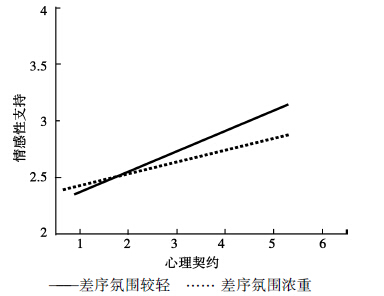

模型6把差序氛围加入第二层,研究差序氛围在组织支持与心理契约之间的调节作用,其中,调节作用以差序氛围与组织支持的乘积表示。假说4a和4b指出差序氛围负向调节工具性支持、情感性支持与心理契约之间的关系,根据模型6的分析结果,其中差序氛围与工具性支持的交互系数(γ11=-0.1828,P>0.01)不显著,即说明差序氛围不能通过工具性支持来调节心理契约,假说4a不成立。差序氛围与情感性支持的交互系数(γ21=-0.2127,P<0.05)显著,即说明差序氛围可通过情感性支持来调节心理契约,假说4b成立。模型6数据中也报告了组织层次变量对个体层次变量回归系数变异所解释的方差比例,其中,团队层次R2(差序氛围×情感性支持)表明有5.82%的情感性支持的斜率方差可被差序氛围解释。

根据“斜率为结果”模型的分析结果,农户感知的差序氛围与情感性支持对农户心理契约有显著的跨层次交互效应。如图 2所示,在农户感知差序氛围程度较轻的社区里,组织支持对农户心理契约有正相关关系(斜率=0.139,t(58) =-0.997,p<0.1),随着组织支持程度增加,农户的心理契约也呈现出逐渐增加趋势;而在差序氛围程度较浓重的社区里,组织支持与农户心理契约存在正相关关系但是斜率较小(斜率=0.105,t(58)=-0.989,p<0.1),随着组织支持程度增加,农户的心理契约增加趋势较平缓,说明在农户感受到较强的不公平对待时,即使在组织给予较多支持的情况下,也无法明显增加农户的心理契约强度。即:低差序氛围下,组织支持对心理契约有较强的正向影响;反之,高差序氛围下,组织支持对心理契约的正向关系较弱。假说4b得到实证结果的支持。

| 图 2 差序氛围对情感性支持和心理契约的调节作用 |

(4)差序氛围对心理契约与农户合作意愿的调节效应

为检验差序氛围对农户合作意愿的影响,将差序氛围加入模型3,构建模型7以研究差序氛围对心理契约与农户合作意愿的调节作用。如表 4所示,其中γ01=0.9058,在0.001水平上达到统计显著,表示差序氛围与农户合作意愿有正相关关系。R2level2为0.453,表明有45.3%的农户合作意愿组间方差可被差序氛围解释。

| 模型3 | 模型7 | 模型8 | ||

| 层-1 | 系数 | 系数 | 系数 | |

| 基本型责任 | 0.2493*** | 0.2658*** | 0.2268* | |

| 关系型责任 | 0.1256** | 0.1708** | 0.207** | |

| 工作型责任 | 0.1557* | 0.1563* | 0.3252** | |

| 层-2 | ||||

| 差序氛围 | 0.9058*** | 0.9064*** | ||

| 跨层次 | ||||

| 差序氛围×基本型责任 | -0.2631** | |||

| 差序氛围×关系型责任 | -0.2707** | |||

| 差序氛围×工作型责任 | -0.117* | |||

| 方差 | ||||

| 组内方差σ2 | 0.3569 | 0.3156 | 0.3599 | |

| 组间方差τ00 | 0.3984*** | 0.2181*** | 0.2083*** | |

| 组间方差τ11 | 0.114* | 0.071 | 0.0935* | |

| 组间方差τ21 | 0.0658*** | 0.0836* | 0.0604 | |

| 组间方差τ31 | 0.101** | 0.1123* | 0.0885** | |

| R2 | ||||

| R2level1 | 0.157 | |||

| R2level2 | 0.453 | |||

| R2level2差序氛围×基本型责任 | 0.108 | |||

| R2level2差序氛围×关系型责任 | 0.18 | |||

| R2level2差序氛围×工作型责任 | 0.195 | |||

| 注:因变量为农户合作意愿;*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001 | ||||

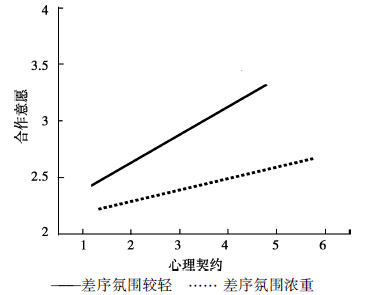

最后,为检验差序氛围在心理契约和农户合作意愿之间的调节作用,建立完整模型,如模型8所示,以模型3中χ2检验显著变量的回归系数作为因变量,用差序氛围为自变量建立两层的回归方程来解释组织之间的变异,其中,调节作用以差序氛围与心理契约的乘积表示。假说6指出差序氛围负向调节心理契约与农户合作意愿之间的关系,根据模型8的数据结果,差序氛围与基本型责任、关系型责任和工作型责任的交互系数为γ11=-0.2631,P<0.01;γ21=-0.2707,p<0.01;γ31=-0.117,p<0.05,表明差序氛围越低,农户感受到的心理契约越好。

分析结果显示,农户感知的差序氛围与心理契约对农户合作意愿有显著的跨层次交互效应。如图 3所示,在农户感知的差序氛围程度较轻的社区里,心理契约与农户合作意愿有显著的正相关关系(斜率=0.237,t(58)=-1.476,p<0.1),随着心理契约强度的增加,农户合作意愿也呈现出逐渐增加趋势;而在差序氛围程度较浓重的社区里,农户心理契约与合作意愿存在正相关关系但是斜率较小(斜率=0.128,t(58)=-1.676,p<0.1),随着心理契约强度增加,农户合作意愿增加的趋势与在差序氛围程度较轻的社区里相比较缓慢,说明在农户感受到较强的不公平对待时,尽管组织努力履行承诺、关心农户使其构建良好的心理契约,农户在合作过程中心理也得不到较好满足。即:低差序氛围下,心理契约对农户合作意愿有较强的正向影响;反之,高差序氛围下,心理契约与农户合作意愿的正向关系较弱。假说6得到实证结果的支持。

| 图 3 差序氛围对心理契约和农户合作意愿的调节作用 |

模型8的数据也报告了组织层次变量对个体层次变量回归系数变异所解释的方差比例,其中,团队层次R2(差序氛围×基本型责任)表明有10.8%的基本型责任斜率方差可被差序氛围解释;团队层次R2(差序氛围×关系型责任)表明有18%的关系型责任斜率方差可被差序氛围解释;团队层次R2(差序氛围×工作型责任)有19.5%的工作型责任斜率方差可被差序氛围解释。 五、研究结论和启示

本文以农村社区小型农田水利设施建管护为研究对象,通过构建HLM模型,基于跨层次分析视角,揭示了组织支持、差序氛围及心理契约对农户合作意愿的作用程度,实证检验了心理契约对组织支持与农户合作意愿的中介效应,测度了差序氛围对心理契约与农户合作意愿的调节作用。主要结论如下:

(1)组织支持(情感性支持和工具性支持)对农户合作意愿存在正向影响。与情感性支持相比,农户更注重组织提供的工具性支持。农户在参与合作过程中,对组织从上级管理部门获得的资金支持更易感知,更能感受到政府对小型农田水利设施的重视,在合作时更愿意付出劳动,加强现有农田水利设施的管理和维护。

(2)心理契约(基本型责任、关系型责任和工作型责任)对农户合作意愿存在正向影响。其中,农户对基本型责任更加重视,希望村集体能保障小农水设施的安全与正常使用,以及管理和维护好整个团体的运行绩效等。在农村社区里,村组织管理者与农户间的关系较融洽,没有较大的差别对待,在形成心理契约时对农户合作意愿的影响较小;村集体对小型农田水利设施的基本管护工作是否能满足农户要求对农户合作意愿影响较大,说明在合作过程中,农户更关注村组织管理者对公共设施的重视程度。

(3)心理契约在组织支持和农户合作意愿间起部分中介作用,在逐步引入组织支持和心理契约变量时,组织支持对农户合作意愿的影响效果降低。为了更全面地解释影响农户合作意愿的因素,不能孤立地研究组织支持和心理契约对农户合作意愿的影响,应综合应用组织支持和心理契约,诱导和强化农户的合作行为;同时增强农户与组织间的情感信任,建立人际和谐的社区环境,有效地实现小型农田水利设施建管护的组织目标。

(4)差序氛围与农户心理契约存在相关关系,组织支持能通过差序氛围来影响心理契约的构建。差序氛围通过情感性支持对农户心理契约进行调节,从而促进农户积极的参与行为。结果显示,差序氛围不能通过工具性支持调节心理契约,从某种角度上分析,村组织从上级部门获得物质支持,把资金直接用于小型农田水利设施建设,但农户不能明确地了解资金去向和用途,无法监督村组织管理者是否尽到自己的职责,由于差序氛围的存在,在合作过程中很多农户无法直接从村组织管理者处得到消息,因此对农户心理契约的构建影响较小。

(5)差序氛围负向调节心理契约和农户合作意愿间的关系。农户在水利设施管护工作中,感受到不平等,有差别的对待时,会打击农户参与集体行为的积极性,进而降低农田水利设施的合意愿。

基于上述研究结论,可以得出以下几点启示:第一,严格贯彻执行村民自治制度,逐步建立村基层党组织、村民代表及先进乡绅等多元主体参与的农村社区治理制度,以保障农户在小型农田水利设施等村级公共物品(服务)中投入、使用和管理中的公平性,降低因关系亲疏而形成的差序氛围的负面影响;第二,充分发挥政府的“一事一议”奖补政策效应,增强村级组织的工具性支持能力,诱导农户积极参与小型农田水利设施建管护工作,减少“搭便车”行为的发生;第三,努力营造良好融洽的合作氛围,加强邻里互助等农村社区文化建设,完善农户需求表达和参与决策机制,提高农户的关系信任感、组织认同感和情感依附感。

| [1] | 唐忠,李众敏.改革后农田水利建设投入主体缺失的经济学分析[J] .农业经济问题,2005(2):34-39. |

| [2] | 刘力,谭向勇.粮食主产区县乡政府及农户对小型农田水利设施建设的投资意愿分析[J] .中国农村经济,2006(12):32-36. |

| [3] | 崔宝玉,张忠根.农村公共产品农户供给行为的影响因素分析——基于嵌入性社会结构的理论分析框架[J] .南京农业大学学报:社会科学版,2009,9(1):25-31. |

| [4] | 贺雪峰,郭亮.农田水利的利益主体及其成本收益分析-以湖北省沙洋县农田水利调查为基础[J] .管理世界,2010(7):86-97. |

| [5] | 朱红根,翁贞林,康兰媛.农户参与农田水利建设意愿影响因素的理论与实证分析——基于江西省619户种粮大户的微观调查数据[J] .自然资源学报,2010,25(4):539-546. |

| [6] | 刘辉,陈思羽.农户参与小型农田水利建设意愿影响因素的实证分析——基于对湖南省粮食主产区475户农户的调查[J] .中国农村观察,2012(2):54-66. |

| [7] | 夏莲,石晓平,冯淑怡,曲福田.涉农企业介入对农户参与小型农田水利设施投资的影响分析——以甘肃省民乐县研究为例[J] .南京农业大学学报:社会科学版,2013,13(4):54-61. |

| [8] | 蔡荣,马旺林,郭晓东.小型农田水利设施合作供给的农户意愿实证分析——以盐城市农田灌溉水渠改造为例[J] .资源科学,2014,36(12):2594-2603. |

| [9] | 田先红,陈玲.农田水利的三种模式比较及启示——以湖北省荆门市新贺泵站为例[J] .南京农业大学学报:社会科学版,2012,12(1):9-15. |

| [10] | 王昕,陆迁.农村小型水利设施管护方式与农户满意度——基于泾惠渠灌区811户农户数据的实证分析[J] .南京农业大学学报:社会科学版,2015,15(1):51-60. |

| [11] | Eisenberger R, Fasolo P. Perceived Organizational Support and Employee Diligence, Commitment and Innovation[J] . Journal of Applied Psychology,1990,75(1):51-59. |

| [12] | 凌文辁,杨海军,方俐洛.企业员工的组织支持[J] .心理学报,2006,38(2):281-287. |

| [13] | 杨辉,梁云芳.组织支持感受与心理契约[J] .管理科学文摘,2012:45-46. |

| [14] | Allen D G, Shore L M, Griffeth R W. The Role of Perceived Organizational Support and Supportive Human Resource Practices in the Turnover Process[J] . Journal of Management,2003,29(1):99-118. |

| [15] | 刘红梅,王克强,黄智俊.影响中国农户采用节水灌溉技术行为的因素分析[J] .中国农村经济,2008(4):44-54. |

| [16] | 吴贵明,郑少东,钟洪亮.组织中的农民工心理契约:结构维度与影响因素—以大闽南区为例[J] . 江汉学术,2013(4):5-13. |

| [17] | Schalk C F R. Implications of differences in Psychological Contracts for Human Resources Management[J] . European Journal of Work and Organizational Psychology,1996,5(4):501-509. |

| [18] | Robinson S L, Kraatz M S. Changing Obligations and the Psychological Contract: A Longitudinal Study[J] . The Academy of Management Journal,1994,37(1):137-152. |

| [19] | Millward L J, Hopkins L J. Psychological Contracts, Organizational and Job Commitment[J] . Journal of Applied Social Psychology,1998,28(16):1530-1556. |

| [20] | William H. Turnley, Daniel C Feldman. Re-examining the Effects of Psychological Contract Violations: Unmet Expectations and Job Dissatisfaction as Mediators[J] . Journal of Organizational Behavior, 2000,21(1): 25-42. |

| [21] | Rozario J P D. Psychological Contracts in Organizations: Understanding Written and Unwritten Agreements[J] . Administrativeence Quarterly,1995,43(1):184-186. |

| [22] | 费孝通.乡土中国[M] .北京:北京大学出版社,1998:32. |

| [23] | Luhmann N. Trust and Power[M] . Chichester: John Wiley,1979. |

| [24] | Berrin Erdogan. Antecedents and Consequences of Justice Perceptions in Performance Appraisals[J] . Human Resource Management Review, 2002(12):555-578. |

| [25] | 陈同扬,谭亮,曹国年.组织支持视角下领导—下属交换关系感知匹配的形成机制研究[J] .南开管理评论,2013,16(3):118-126. |

| [26] | 马君,王雎,杨灿.差序格局下绩效评价公平与员工绩效关系研究[J] .管理科学,2012,25(4):56-68. |

| [27] | Rousseau D. Perceived Legitimacy and Unilateral Contract Changes: It Takes a Good Reason to Change a Psychological Contract[R] . San Diago: Symposium at the SIOP Meeting, 1996. |

| [28] | 刘贞妤.差序气氛对部属工作态度与行为之影响[D] .台湾东华大学,2003:28-89. |

2015, Vol. 15

2015, Vol. 15