文章信息

- 张鑫, 张德贤, 徐路路, 张苗

- ZHANG Xin, ZHANG Dexian, XU Lulu, ZHANG Miao

- 基于深度神经网络的粮仓储粮数量检测模型

- Granary storage quantity detection model based on deep neural network

- 南京农业大学学报, 2019, 42(3): 559-565

- Journal of Nanjing Agricultural University, 2019, 42(3): 559-565.

- http://dx.doi.org/10.7685/jnau.201809024

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-09-15

粮食储备是国家调控粮食供求关系、稳定粮食市场的基本要求, 也是保证国民经济长期稳定发展的重要条件。现阶段我国清查粮库的主要方式依然是称重和计量法, 不仅效率低、工作量大, 而且成本很高, 早已不能满足现代化的粮库清查任务。因此研究出一种快速、精确的粮仓储粮数量检测系统意义重大。近年来, 三维激光扫描[1-5]、电磁波探测[6-9]、双目立体视觉[10]等技术的储粮数量检测方法相继被提出, 但上述方法均是依靠粮堆的体积及密度进行计算的方法, 这就必然要考虑粮堆的密度分布不均问题以及粮堆内杂质、水分等含量的不确定性问题, 但基于压力传感器的测量方法就不受此局限性影响[11-14]。

本文提出了一种基于深度神经网络的粮仓储粮数量检测模型, 与传统检测方法不同, 本文提出的深度检测模型增加了数据预处理方法, 降低了异常值对检测结果的影响, 而且与浅层学习方法相比, 深层网络结构更能够充分学习数据的特征, 从而提升模型的整体检测精度。

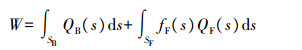

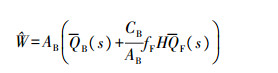

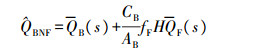

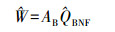

1 检测原理与方法 1.1 检测原理由文献[14]可知, 在粮仓内粮堆顶部粮面摊平的条件下, 粮堆质量与粮仓压强分布关系为:

|

(1) |

式中:W为粮仓内粮堆质量; SB、SF分别代表粮堆底面和侧面; QB(s)、QF(s)分别表示粮堆底面和侧面s点处所受压强; fF(s)表示粮堆和粮仓侧面之间的摩擦系数。针对规则型粮仓, 如平房仓、筒仓等, 经关系代换整理可得:

|

(2) |

式中:

|

(3) |

由式(3)可以看出,

|

(4) |

式(3)、式(4)即为本文依据的粮仓储粮数量检测模型的基本原理。则问题的核心即为对粮仓粮堆等效零内摩擦底面压强的估计, 只要得出足够精度的粮堆等效零内摩擦底面压强估计, 就可估计出粮仓内储粮数量。

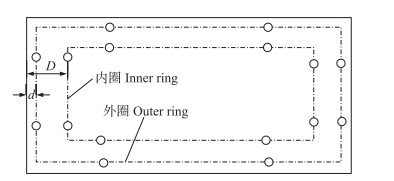

1.2 传感器布置模型与检测材料为尽可能准确获得粮堆等效零内摩擦底面压强, 采用文献[14]中的压力传感器布置模型方式获取粮堆底部的压力值。具体传感器布置模型如图 1所示。

|

图 1 压力传感器布置模型 Fig. 1 Pressure sensor layout model |

试验使用传感器为北京航天金泰星测技术有限公司开发的粮仓专用电容式压力传感器, 其量程为0~500 kPa, 工作温度为-20~+50 ℃, 测量误差小于0.5%。试验场地为北京小汤山试验粮仓, 仓型为长9 m、宽4 m的平房型粮仓。试验所用粮食为稻谷。

试验前记录各压力传感器的初始值, 采用分次进粮的方式进行作业, 且在每次达到设计进粮数量时停止进粮, 并进行人工平粮作业, 然后记录此时各压力传感器数值与粮仓内的稻谷质量(平房仓自带称量设备)。

1.3 数据预处理方法在实际测量中, 压力传感器一般不能精确获取粮仓底部压力的真实值。通常需要用多次测量求平均值的方法来降低因不能精确测量压力而带来的误差, 但此方法易受奇异值及偶然值的影响, 产生高偏差、低方差的现象, 从而影响后续模型的精度。为尽可能避免这种现象出现, 结合K-Means++算法, 提出一种数据预处理方法, 对压力传感器原始输入序列进行处理。

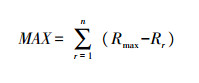

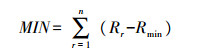

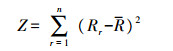

定义1 设R={R1, R2, R3, …, Rn}为某压力传感器连续n次采集到的该传感器压力值, 分别筛选出其中的最大值与最小值, 假设Rmin为R中的最小值, Rmax为R中的最大值, 其中min, max∈(1, n)。

设:

|

(5) |

|

(6) |

式中:MAX、MIN分别表示最大值误差偏量、最小值误差偏量; r表示采集值的次序编号。若MAX>MIN, 则判定Rmax为采集到的数据集中偏差较大的点, 并将该点从数据集中剔除。反之, 若MAX < MIN, 则判定Rmin为采集到的数据集中偏差较大的点, 并将该点从数据集中剔除, 剔除后的数据集定义为R′={R1, R2, R3, …, Rn-1}, (不含Rmax或Rmin)。

定义2 设采集数据集平均值

|

(7) |

则Z越小, 表示数据集稳定性越好; 反之, 则表示数据波动性较大。

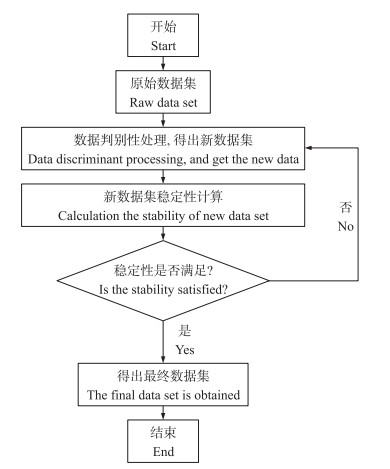

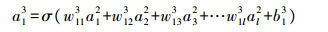

由定义1与定义2可知, 数据预处理流程如图 2所示。

|

图 2 数据预处理流程 Fig. 2 Data preprocessing process |

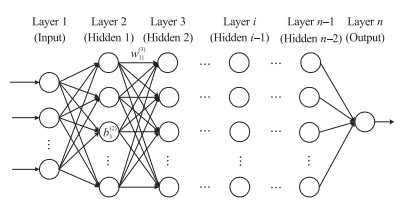

为充分研究传感器输出序列与粮堆质量的关系, 文章引入深度神经网络作为研究的方法。深度神经网络可看作是一个单向传播的多隐层的人工神经网络。相比浅层学习方法, 深度神经网络能够更加有效、全面、深入地对输入序列进行特征学习, 能够更有效地对传感器输入序列进行计算, 从而估计出粮仓内的粮堆质量。深度神经网络具体结构如图 3所示。

|

图 3 深度神经网络结构图 Fig. 3 Deep neural network structure diagram |

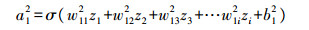

图中, 以w代表层间权值, b表示神经元的偏置项。例如图中w11(3), 上标(3)表示w所在的层数, 下标11表示输出的第3层索引1和输入的第2层索引1。b3(2)表示深度神经网络第2层的第3神经元的偏置项。则第i-1层的第k个神经元到第i层的第j个神经元的系数为wjki, 第i层的第j个神经元的偏置项为bj(i)。另假设a为神经元的输出, a12表示第2层第1个神经元的输出, 则可知:

|

(8) |

式中:z1, z2, …, zi表示输入层的输入项, 即传感器的输入序列; σ为激活函数, 本文选择Sigmoid作为检测模型的激活函数。同理可知, 若第2层神经元个数为l, 则第3层的第1个神经元的输出为:

|

(9) |

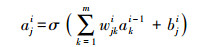

综上, 假设第i-1层有m个神经元, 则第i层的第j个神经元的输出aji为:

|

(10) |

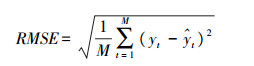

则针对本文提出的基于深度神经网络的粮仓储粮数量检测模型, 输入层节点即为压力传感器最终的输入序列, 输出层设计为1个节点, 即粮仓的储粮数量。通过对不同深度网络结构的训练及模型结果对比, 即可得出最佳的深度神经网络检测结构。此外, 文章引入均方根误差(root mean square error, 以下简称RMSE)作为模型的评判标准。

|

(11) |

式中:y为实际值;

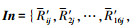

为提高模型的准确度, 减小测量时偶然性误差, 每次数据记录连续进行5次, 则本试验中, 定义1中n取5, 即Rij={R1, R2, …, R5}, 其中i={1, 2, …, 16}表示传感器的编号; j为自然数, 表示传感器第j次数据记录。对预测模型来说, 可将每个传感器的数值视为一特征, 则预测模型输入向量共有16个特征值。因储粮检测试验不仅规模大、操作复杂, 且费用高, 因此试验共进行5次, 完成225次数据采集(包含过夜数据), 即j≤225。其中, 以前4次试验数据以及过夜数据作为建模样本, 以第5次试验数据作为测试样本。

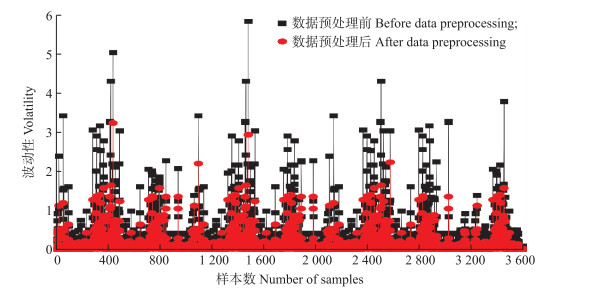

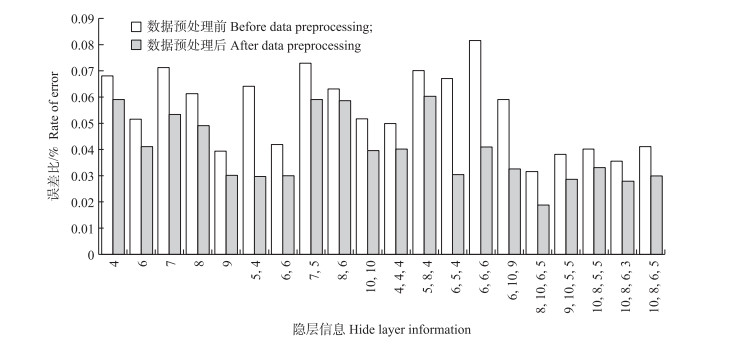

将试验所得数据按照数据预处理模型进行处理, 以Rij={R1, R2, …, R5}为模型输入向量, 其中i={1, 2, …, 16}, j={1, 2, …, 225}, 即数据预处理模型样本数共3 600条。由于试验仓体积较小, 粮仓内粮堆受侧壁摩擦力等因素影响较大, 因此, 数据经预处理后, 初始数据集Rij={R1, R2, …, R5}变为R′ ij={R1, R2, …, R4}, 共剔除奇异值225个, 原每个传感器数据集维度由5*225变为4*225。按照定义2进行数据波动性对比, 数据预处理前、后波动性对比如图 4所示。

|

图 4 数据预处理结果对比图 Fig. 4 Comparison of data preprocessing results |

由图 4可看出, 经过数据预处理模型处理后的数据明显比数据预处理前的数据稳定。在实际试验中, 数据采集是在平粮工作结束, 粮食稳定后的情况下完成的, 数据获取是在1 h内连续实现的, 因此, 5次压力传感器数据采集值理论上应保持一致, 前后误差应小, 所以, 排除奇异点或偶然点, 使数据集稳定, 对模型的最终预测精确度起着至关重要的作用。

对新数据集R′ ij进行整理, 为进一步减小数据偶然性, 提升后续模型的预测精度, 分别根据i=1, 2, …, 16对R′ ij(j={1, 2, …, 225})求平均值, 得

|

图 5 误差对比图 Fig. 5 Error comparison chart |

由图 5可看出, 利用新数据集建立的模型比未经数据预处理的数据建立的模型预测误差明显降低。可见, 数据预处理模型对预测模型的精度影响大, 且利用新数据集建立的4隐层的深度神经网络预测模型总体预测误差较其他数量隐层预测模型小, 模型预测精度更高。因此, 试验选择4隐层的深度神经网络作为深度网络结构。根据预测误差以及储粮质量检测标准的规定, 最终选用如表 1所示的网络结构预测模型。

根据表 1网络结构预测模型, 利用建模样本进行建模, 并对测试样本进行预测, 预测结果如表 2所示。

| 隐层信息Hide layer information | 隐层节点数Number of hidden layer nodes | 激活方式Activation mode |

| 第1隐层First hidden layer | 8 | 全连接Full connection |

| 第2隐层Second hidden layer | 10 | 全连接Full connection |

| 第3隐层Third hidden layer | 6 | 全连接Full connection |

| 第4隐层Fourth hidden layer | 5 | 全连接Full connection |

| 输出层Output layer | 1 | 全连接Full connection |

| 采集序号 Serial number |

实际质量/t Actual weight |

预测质量/t Predicted weight |

误差/t Error |

误差比/% Rate of error |

| 1 | 23.9 | 23.53 | -0.37 | -1.55 |

| 2 | 45.0 | 45.86 | 0.86 | 1.92 |

| 3 | 67.5 | 69.39 | 1.89 | 2.79 |

| 4 | 90.0 | 91.62 | 1.62 | 1.80 |

| 5 | 112.5 | 113.91 | 1.41 | 1.25 |

| 6 | 134.8 | 137.46 | 2.66 | 1.98 |

| 平均值Mean value | 1.47 | 1.88 | ||

| 均方根误差Root mean square error(RMSE) | 1.64 |

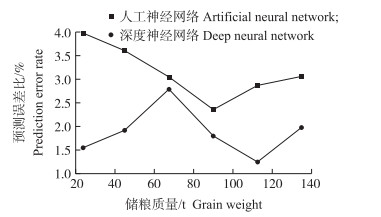

由表 2预测结果可看出, 模型预测最大误差比仅为2.79%, 最小误差比为1.25%, 平均误差比为1.88%, 符合粮仓储粮数量的检测要求。基于表 2的模型预测结果, 引入人工神经网络算法以同样数据集进行建模预测, 预测结果对比情况如图 6所示。

|

图 6 不同模型预测误差对比情况 Fig. 6 Comparison of prediction errors of different models |

由图 6可见:深度神经网络能够更加准确预测出粮仓内的储粮数量, 且符合储粮数量预测误差小于3%的要求, 但传统的人工神经网络检测方法预测误差较大, 不能满足检测误差小于3%的要求。

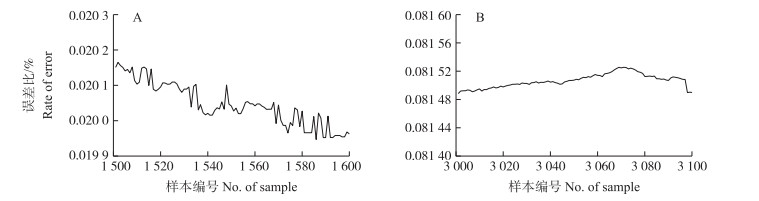

2.2 实仓检测结果与分析选择通州粮库1号仓与齐河粮库31号仓进行模型验证。其中, 通州粮库1号仓储存粮食为稻谷, 储存质量7 500 t。经过长期检测获得样本1 600条, 选择前1 500条数据进行建模, 后100条数据进行预测, 模型学习率及阈值参数分别设置为0.01与0.5, 迭代次数设置为1 000, 预测模型结构不变。预测结果如图 7-A所示, 其中误差比约为0.02%。

|

图 7 通州实仓(A)和齐河实仓(B)预测结果 Fig. 7 Tongzhou warehouse(A)and Qihe warehouse(B)forecast results |

齐河31号粮库储存粮食为小麦, 质量为2 200.253 t。经长期预测共获得样本数3 100条, 选取前3 000条数据进行建模, 后100条数据进行预测, 模型学习率及阈值参数分别设置为0.01与0.5, 迭代次数设置为1 000, 预测模型结构不变。预测结果如图 7-B所示, 其中误差比为0.08%。

由图 7可知, 在实际粮仓的应用中, 由于粮仓储粮数量大, 受侧壁摩擦力等因素影响小, 因此模型预测误差百分比比试验仓模型预测误差百分比更小, 预测结果更加精确, 验证了模型在实际应用中的可行性及有效性。

3 结论1) 构建了一种基于压力传感器的粮仓储粮数量检测模型的数据预处理方法, 以及预处理后数据稳定性的判别方式, 为整体提升模型的检测精度提供了基础条件。

2) 提出了基于深度神经网络的粮仓储粮数量检测模型, 并给出了具体建模方法。通过与人工神经网络预测模型的对比, 证明了深度神经网络预测模型的可行性。经过实仓预测, 结果表明基于深度神经网络的粮仓储粮数量检测模型预测误差小于3%, 证明了模型的有效性, 可以满足国家储粮数量检测的要求。

3) 由于粮仓储粮相关试验费用高且实现复杂等原因, 本文也存在着一些不足, 如数据量较少及未充分考虑深度神经网络的实现复杂度等, 下一步的研究工作将对这些问题进行改进与完善。

| [1] |

戴华阳, 廉旭刚, 陈炎, 等. 三维激光扫描技术在采动区房屋变形监测中的应用[J]. 测绘通报, 2011(11): 44-46. Dai H Y, Lian X G, Chen Y, et al. Study of the deformation of house induce by mining based on 3D laser scanning[J]. Bulletin of Surveying and Mapping, 2011(11): 44-46 (in Chinese). |

| [2] |

张清明, 冷元宝, 杨磊, 等. 工程勘察中激光三维扫描和建模技术研究[J]. 地球物理学进展, 2009, 24(3): 1149-1153. Zhang Q M, Leng Y B, Yang L, et al. Research on three-dimensional laser scanning and three-dimensional geological modeling techniques for engineering investigation[J]. Progress in Geophysics, 2009, 24(3): 1149-1153 (in Chinese with English abstract). DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2009.03.049 |

| [3] |

李鹏.粮仓储量三维激光扫描快速测量技术研究[D].北京: 清华大学, 2010. Li P.Research on rapid measurement technology for grain storage volume based on three dimensional laser scanning[D]. Beijing: Tsinghua University, 2010(in Chinese with English abstract). http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10003-1011280641.htm |

| [4] |

董秀军. 三维激光扫描技术获取高精度DTM的应用研究[J]. 工程地质学报, 2007, 15(3): 428-432. Dong X J. Research on application of 3D laser scanning technology in acquiring DTM with high accuracy and resolution[J]. Journal of Engineering Geology, 2007, 15(3): 428-432 (in Chinese with English abstract). DOI:10.3969/j.issn.1004-9665.2007.03.022 |

| [5] |

董秀军, 黄润秋. 三维激光扫描技术在高陡边坡地质调查中的应用[J]. 岩石力学与工程学报, 2006, 25(增2): 3629-3635. Dong X J, Huang R Q. Application of 3D laser scanning technology to geologic survey of high and steep slope[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2006, 25 (in Chinese with English abstract). |

| [6] |

秦瑶, 陈洁, 方广有. 粮仓储量信息无损探测技术研究[J]. 中国粮油学报, 2010, 25(4): 51-55. Qin Y, Chen J, Fang G Y. Non-destructive detection of barn reserves information[J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2010, 25(4): 51-55 (in Chinese with English abstract). |

| [7] |

郭文川, 吕俊峰, 谷洪超. 微波频率和温度对食用植物油介电特性的影响[J]. 农业机械学报, 2009, 40(8): 124-129. Guo W C, Lü J F, Gu H C. Effect of frequency and temperature on microwave dielectric properties of edible vegetable oils[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2009, 40(8): 124-129 (in Chinese with English abstract). |

| [8] |

王振宇, 刘国华. 走时层析成像的迭代Tikhonov正则化反演研究[J]. 浙江大学学报(工学版), 2005, 39(2): 259-263. Wang Z Y, Liu G H. Study of travel time tomography by iterative Tikhonov regularization inversion[J]. Journal of Zhejiang University(Engineering Science), 2005, 39(2): 259-263 (in Chinese with English abstract). DOI:10.3785/j.issn.1008-973X.2005.02.019 |

| [9] |

周飞.仓外探测小麦密度及数量的反演研究[D].郑州: 河南工业大学, 2010. Zhou F.Inversion study on the density and quantity of wheat in the outside of the barn[D]. Zhengzhou: Henan University of Technology, 2010(in Chinese with English abstract). http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10463-1011030551.htm |

| [10] |

方兴林.基于双目立体视觉的储备粮数量智能识别算法研究[D].重庆: 重庆交通大学, 2009. Fang X L.Reserve grain quantity intelligent recognition algorithm research based on binocular stereo vision[D]. Chongqing: Chongqing Jiaotong University, 2009(in Chinese with English abstract). http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10618-2010160656.htm |

| [11] |

张德贤, 张苗, 张庆辉, 等. 基于SVR的粮仓储粮重量在线检测模型[J]. 电子学报, 2018, 46(5): 1179-1185. Zhang D X, Zhang M, Zhang Q H, et al. An on-line granary storage weight detection based on SVR[J]. Acta Electronica Sinica, 2018, 46(5): 1179-1185 (in Chinese). DOI:10.3969/j.issn.0372-2112.2018.05.024 |

| [12] |

张德贤, 杨铁军, 傅洪亮, 等. 粮仓储粮数量在线检测模型[J]. 自动化学报, 2014, 40(10): 2213-2220. Zhang D X, Yang T J, Fu H L, et al. An online detection model of granary storage quantity[J]. Acta Automatica Sinica, 2014, 40(10): 2213-2220 (in Chinese with English abstract). |

| [13] |

张德贤, 杨铁军, 傅洪亮, 等. 基于压力传感器的粮仓储粮数量在线检测方法[J]. 中国粮油学报, 2014, 29(4): 98-103, 112. Zhang D X, Yang T J, Fu H L, et al. An on-line detection method of granary storage quantity based on pressure sensor[J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2014, 29(4): 98-103, 112 (in Chinese with English abstract). |

| [14] |

张德贤, 张苗, 张庆辉, 等. 基于底面压强的粮仓储量估测方法[J]. 农业工程学报, 2017, 33(10): 287-294. Zhang D X, Zhang M, Zhang Q H, et al. Granary storage quantity detection method based on bottom pressure estimation[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2017, 33(10): 287-294 (in Chinese with English abstract). DOI:10.11975/j.issn.1002-6819.2017.10.038 |