文章信息

- 丁绍刚, 陆攀, 刘璎瑛, 程顺

- DING Shaogang, LU Pan, LIU Yingying, CHENG Shun

- 中国园林空间分析之驻点研究法——以网师园为例

- Stationary point method applied in spatial analysis on Chinese gardens:taking an example of the Master of Nets Garden

- 南京农业大学学报, 2017, 40(6): 998-1006

- Journal of Nanjing Agricultural University, 2017, 40(6): 998-1006.

- http://dx.doi.org/10.7685/jnau.201702006

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-02-09

2. 南京农业大学工学院, 江苏 南京 210031

2. College of Engineering, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210031, China

中国古典园林乃我国传统文化艺术的瑰宝。它通过浓缩自然山水, 理水置石, 布置建筑、植物, 在有限的空间内创造出视觉的无尽感和具有诗情画意的人居环境。可见中国园林艺术之奥妙在于其空间结构的巧妙设计与布局。然而国人对于我国传统园林空间的研究长期处于定性的探知阶段, 缺乏行之有效的量化研究方法论, 使古典园林的传承陷入前所未有的困境, 也让实践中符合中国人内在行为特征的风景园林理论研究遭遇瓶颈[1]。

通过对中国园林的文献、空间布局等研究可以看出, 中国园林游览路线的布置、观赏景点的分布与园主及其家人的行为活动存在内在联系, 近年来有关中国园林视距、视角、空间模式等方面的量化研究也表明中国古典园林有其内在规律性[2-5]。

本研究以苏州网师园作为研究对象, 采用驻点研究法, 从空间路径的角度切入, 创新性地引入视频分析技术, 并以驻点游人分布作为园林空间量化依据, 同时结合前人对传统园林定性研究成果, 验证驻点存在的客观性, 进而探寻中国传统园林的内在规律性, 为传统园林传承性研究提供新思路新方法。

1 研究对象与方法 1.1 研究对象网师园是目前苏州唯一一座住宅与花园均保存比较完整的私家园林, 面积约6 670 m2。全园小中见大, 布局紧凑, 空间尺度比例协调, 以精致的造园布局、深厚的文化内涵、典雅的园林气息取胜, 被陈从周誉为“小园及则, 是以少胜多的典范”。网师园有着江南私家园林的典型性, 其大小规模合适、游人数量适中, 且游人年龄层次分布全面, 具有较高的试验可行性及研究价值。本文选择网师园住宅区和园林区作为研究范围(图 1), 为研究的便利, 按空间路径特征把园林空间分成独立连廊空间、建筑连廊空间、建筑室内空间、山林空间及平台空间(图 2)。

|

图 1 网师园研究范围 Figure 1 The research scope of the Master of Nets Garden |

|

图 2 网师园空间路径类型 Figure 2 Space path types of the Master of Nets Garden |

所谓“驻点”, 即人在园林中游览时, 发生必要的驻足、休憩、观景等静态观赏活动, 暂时打断了路径曲线中动态行进时所处的特定位置。它可以是亭、厅、轩、榭等建筑物, 也有可能是园林中某一特殊点, 如桥、汀步、石矶、廊的转折处以及假山、平台, 还可能是重要园路交叉口、园洞门甚至特定空(漏)窗处等。

1.2.2 驻点研究法驻点研究法是通过园林空间路径驻点分布, 并结合不同时间段内驻点游人驻留数量, 探寻驻点等级划分方法及不同等级驻点分布的内在规律, 进而研究园林空间路径驻点分布与游人行为关系, 不同造景要素及不同园林空间对游人吸引力, 高等级驻点形成原因, 驻点游人游赏行为等内容的研究方法。该方法通过视频分析技术实现对驻点游人分布的量化分析, 通过视频画面定量化研究游人行为, 在此基础上, 结合前人对传统园林功能、美学、空间艺术、社会文化等方面的研究成果, 综合分析驻点分布的内在机制, 深入研究游人游憩行为及审美特征, 也为当代游人游憩的行为心理研究提供新思路、新视角。

1.2.3 视频分析技术视频分析技术即机器视觉技术, 是一种通过图像采集, 并将场景中背景和目标分离, 进而对目标的活动进行提取和分析, 获取活动目标的运动特征的技术[6-7]。由于同一时间观测点多、游人密度大, 传统人工计数难度高、误差大, 因此采用视频分析技术进行人群密度估计则更具客观性和科学性[8]。且该方法可长期、可重复实验, 并随时调取视频以便对游人游赏行为进行深入分析。

2 研究步骤 2.1 驻点验证 2.1.1 理论驻点推导与修正根据驻点概念及其表现形式, 运用网师园平面图, 依托前人研究基础与实际园林空间体验, 从行为学、心理学的角度推导可能的理论驻点, 并结合现场长时间观测、修正, 绘制出网师园理论驻点分布图(图 3)。

|

图 3 网师园研究范围内理论驻点分布图 Figure 3 The distribution of theoretical stationary points within the scope of study NC:连廊空间驻点; NP:平台空间驻点; NR:山林空间驻点; NV:独立连廊空间驻点; NB:建筑室内空间驻点。下同。 NC:Stationary point of corridor space; NP:Stationary point of platform space; NR:Stationary point of rockery space; NV:Stationary point of veranda space; NB:Stationary point of building space. The same as follows. |

在网师园各个理论驻点处附近架设摄像装置以覆盖驻点范围, 对驻点游人进行持续拍摄, 记录驻点处游人驻足行为活动影像(图 4), 并构建视频分析技术算法(图 5)对采集的视频进行离线分析, 获得各个驻点同一时间段内目标停留时间的游人停留数量。

|

图 4 研究范围内视频采集装置位置与驻点对应关系图 Figure 4 The correspondence diagram of video acquisition device location and stationary points |

|

图 5 视频分析技术算法构建 Figure 5 Video analysis algorithm structure |

由于团队游一般由导游带领, 游人游赏行为受到外界干扰, 不具有“自发性”, 为此, 本研究通过算法构建将驻点处团队游人排除, 使游人游憩行为的研究更客观、科学。

2.1.3 驻点验证方法驻点验证根据各驻点的游人分布密度与全园游人分布密度的比较系数来确定。驻点游人分布密度指的是一段时间内游人单位面积人数, 记为ρ(人·m-2), 对应于某个时间段的某个驻点游人密度则记为ρtn。全园游人平均密度指的是同时间段全园游人总人数与全园可达面积的比值, 记为ρ0(人·m-2), 对应于某个时间段的某个驻点游人密度则记为ρt0, 计算各驻点的比较系数K值(K=ρ/ρ0)。若K值大于1.5, 则验证驻点真实存在。

1) 游人驻留时间确定。经现场长期观测, 网师园游人停留时间至少5 s可判断为在该驻点停驻, 同时将停驻时间分成5、6、8、10、12、20、40、60、90、150 s进行视频分析, 确定5 s为游人游憩最基本时长, 本文即以5 s为停驻时间进行研究。

2) 驻点游人分布密度。考虑到周末、晴天网师园游人数量较大、年龄层次全面, 此次验证选取日期为2016年4月30日。为简化计算, 从当天08:00—10:00、10:00—12:00、12:00—14:00、14:00—16:00这4个时段各随机抽取连续20 min为取样时间, 分别记为A时间段09:10—09:30, B时间段11:10—11:30, C时间段13:40—14:00, D时间段15:00—15:20。通过视频分析技术软件获得各个驻点一天有效时间内每隔5 min输出一次驻留5 s的游人停留人次, 再计算各驻点取样时间内驻留5 s的人数及游人分布密度(表 1)。

| 驻点编号 Stationary point No. |

驻点面积/m2 Stationary point area |

ρA | ρB | ρC | ρD |

| NB1 | 22.21 | 1.22 | 0.99 | 1.80 | 2.52 |

| NC2 | 4.54 | 5.07 | 9.69 | 9.25 | 8.15 |

| NC3 | 2.70 | 3.70 | 9.26 | 6.67 | 10.00 |

| NB4 | 33.71 | 1.96 | 2.34 | 1.93 | 1.75 |

| NB5 | 22.60 | 1.42 | 1.46 | 1.42 | 1.46 |

| NC6 | 9.79 | 2.45 | 3.98 | 3.58 | 4.39 |

| NC7 | 12.71 | 0.71 | 2.28 | 1.34 | 0.87 |

| NB8 | 18.31 | 1.04 | 1.86 | 1.53 | 1.64 |

| NR9 | 3.48 | 0.86 | 3.16 | 0.57 | 1.15 |

| NC10 | 6.67 | 1.20 | 2.55 | 1.05 | 4.05 |

| NV63 | 3.50 | 0.57 | 0.86 | 0.86 | 4.00 |

| NC64 | 3.12 | 5.45 | 15.06 | 9.29 | 11.22 |

| NR65 | 5.07 | 1.18 | 7.30 | 4.14 | 5.72 |

| NC66 | 3.09 | 5.83 | 11.65 | 13.59 | 11.33 |

| NC67 | 4.91 | 2.44 | 5.50 | 8.35 | 7.54 |

| NC68 | 4.67 | 2.57 | 4.07 | 1.93 | 5.35 |

| NC69 | 4.06 | 3.20 | 7.39 | 3.94 | 3.94 |

| NP70 | 24.12 | 1.00 | 1.04 | 1.33 | 1.66 |

| NR71 | 6.51 | 2.30 | 3.07 | 4.61 | 5.22 |

| NR72 | 4.52 | 1.11 | 5.97 | 4.87 | 5.09 |

| Note:A.09:10—09:30;B.11:10—11:30;C.13:40—14:00;D.15:00—15:20. The same as in Table 2. | |||||

| 编号 No. |

KAn | KBn | KCn | KDn | K均值 K-means |

| NB1 | 4.86 | 2.68 | 5.63 | 6.00 | 4.79 |

| NC2 | 20.26 | 26.19 | 28.91 | 19.40 | 23.69 |

| NC3 | 14.81 | 25.03 | 20.83 | 23.81 | 21.12 |

| NB4 | 7.83 | 6.33 | 6.03 | 4.17 | 6.09 |

| NB5 | 5.66 | 3.95 | 4.42 | 3.48 | 4.38 |

| NC6 | 9.81 | 10.77 | 11.17 | 10.46 | 10.55 |

| NC7 | 2.83 | 6.17 | 4.18 | 2.06 | 3.81 |

| NB8 | 4.15 | 5.02 | 4.78 | 3.90 | 4.46 |

| NR9 | 3.45 | 8.54 | 1.80 | 2.74 | 4.13 |

| NC10 | 4.80 | 6.89 | 3.28 | 9.64 | 6.15 |

| NV63 | 2.29 | 2.32 | 2.68 | 9.52 | 4.20 |

| NC64 | 21.79 | 40.71 | 29.05 | 26.71 | 29.57 |

| NR65 | 4.73 | 19.72 | 12.94 | 13.62 | 12.76 |

| NC66 | 23.30 | 31.49 | 42.48 | 26.97 | 31.06 |

| NC67 | 9.78 | 14.86 | 26.09 | 17.94 | 17.17 |

| NC68 | 10.28 | 11.00 | 6.02 | 12.75 | 10.01 |

| NC69 | 12.81 | 19.97 | 12.32 | 9.38 | 13.62 |

| NP70 | 3.98 | 2.80 | 4.15 | 3.95 | 3.72 |

| NR71 | 9.22 | 8.30 | 14.40 | 12.44 | 11.09 |

| NR72 | 4.42 | 16.14 | 15.21 | 12.12 | 11.97 |

3) 全园游人平均密度。网师园研究区域可达面积为1 565.73 m2, 4个取样时间段内全园在园游人总数分别为352、574、505、651(该数据由当地园林绿化管理局统一安设的园林“在园人数实时监控系统”提供), 经计算可知4个时间段的全园游人平均密度分别为0.22、0.37、0.32和0.42人·m-2。

2.2 驻点等级划分方法以数据样本量最大的N5s数据与对应的驻点游人密度ρ5s 2组数据作为2个变量, 进行系统聚类分析, 得到相似度群集的谱系图(图 6)。根据谱系图对各驻点进行分组, 并以驻点停留总人数为主要划分依据, 同时结合专业认知和视频观测综合判断, 确定驻点等级划分结果。

|

图 6 聚类分析谱系图 Figure 6 Dendrogram of cluster analysis |

由表 2可见:各驻点平均K值为1.60~65.84, 可见这些驻点停驻的游人分布密度在全园范围内极为明显。从而证实了网师园所有理论推导驻点的真实存在。

统计各驻点停留5、6、8、10、12、20、40、60、90、150 s的游人总数(图 7), 发现停留不同时间的游人总数明显存在相对稳定的增量关系, 且不同颜色折线保持同一上下关系, 这说明各驻点对游人的吸引力呈稳定状态, 也进一步证明了驻点的客观存在。

|

图 7 各驻点不同时间停留人数统计(2016-04-30) Figure 7 Statistics of the number of people staying for different time at each stationary point |

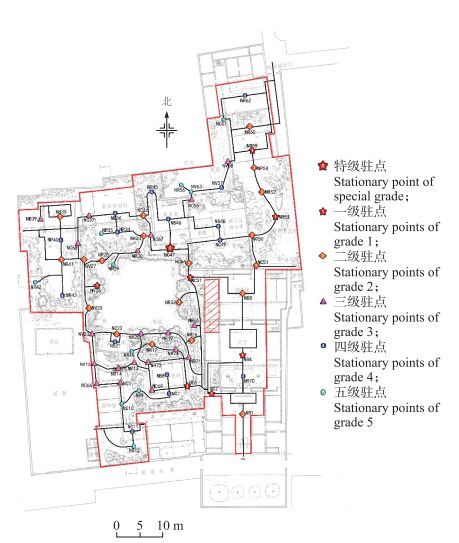

由图 8可知:网师园高等级驻点共8个, 其中特级驻点1个(竹外一枝轩), 一级驻点7个(园林入口网师小筑内、外, 万卷堂, 月到风来亭, 方亭, 梯云室及云窟外); 二级驻点19个, 主要分布于彩霞池周围, 殿春簃及其院空间, 梯云室及其院空间; 三级驻点共20个, 集中分布于彩霞池以南的云岗假山及独立连廊空间, 少许分布于位置相对偏僻的建筑连廊空间; 四级驻点共15个, 零散分布于除彩霞池周围和梯云室以外的全园非优势空间; 五级驻点共10个, 除了石矶(NR29)位于园区中心区域, 其余均零星分布于研究范围内的边缘处或路径可达性较差的地方。

|

图 8 网师园驻点等级划分 Figure 8 Groups of the stationary points at different grades |

由表 3可见:在研究范围内, 高等级驻点(特级与一级驻点)共8个, 占比达11.1%, 其分布的空间也不局限于传统研究认为的园中景色最佳的水院空间周边(3个), 在住宅及其他院空间分布数超过一半(5个), 说明网师园高吸引力的空间或景点不仅量多, 而且类型丰富。

| 驻点等级 Grade of stationary points |

建筑连廊空间 路径驻点数 Stationary point number of corridor space path |

建筑室内空间 路径驻点数 Stationary point number of building space path |

山林空间路径 驻点数 Stationary point number of rockery space path |

独立连廊空间 驻点数 Stationary point number of veranda space path |

平台空间路径 驻点数 Stationary point number of platform space path |

合计 Total |

| 特级Special grade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 一级Grade 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |

| 二级Grade 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 19 |

| 三级Grade 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 20 |

| 四级Grade 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 15 |

| 五级Grade 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 |

| 总计Total | 21 | 11 | 27 | 10 | 3 | 72 |

| 高等级驻点比例/% Percentage of high grade stationary points |

19.0 | 18.2 | 3.7 | 10.0 | 0.0 | 11.1 |

山林空间驻点分布最广(27个), 但高等级驻点仅1个, 说明网师园山林空间本身不足成为最佳的游人赏景平台; 建筑连廊空间中驻点分布数量达21个仅次于山林空间, 且高等级驻点数达到全园的一半(4个, 含1个特级驻点), 说明建筑连廊空间在网师园中不仅广泛分布, 且是园中休憩、赏景、连接不同空间的重要设施, 同时自身也是构成园景的重要要素; 建筑室内空间与独立连廊空间中驻点分布数量均处于第三梯队, 高等级驻点分别为2个和1个, 说明这两类空间对游人而言多属于过渡空间, 吸引力不强; 平台空间驻点分布仅3个, 且等级较低, 这是由于平台紧邻建筑, 与建筑视距太近, 与院落景点视距过远, 难以成为赏景佳处。由此可见, 网师园中建筑连廊空间路径驻点分布广且等级高, 既是最优赏景之处又是园景构成佳境。

3.2.2 不同造景元素与驻点等级关系分析古典园林造景要素可分为建筑、水体、山石及植物4大类, 一个驻点往往涉及一至多个造景要素(或驻点本身为某种要素, 或于此驻点可观赏某种要素)。由表 4可见:驻点涉及建筑要素频次最多(43次), 涉及植物要素和山石要素分列第二、第三位(分别为36次、33次), 这表明建筑要素在网师园中占据主导地位, 植物要素和山石要素在园中也是广泛分布, 但这3类要素与其所涉高等级驻点占比基本相同(分别为16.3%、16.7%、15.2%), 并不是最高。相反, 驻点涉及水体要素的频次在4类要素中最低(16次), 几乎不到上述3类要素的一半, 但水体要素与其所涉高等级驻点占比却最高(37.5%), 超过其他要素的一倍多, 表明网师园中水景分布虽不广(主要是中心水院)但对游人吸引力最强, 这进一步从量化角度证明了网师园以水景胜的造园特色。建筑、植物、山石虽在园中分布面广量大, 但对游人最具吸引力的往往并非建筑、植物及山石本身, 这三要素或通过空间围合, 或点缀, 或提供休憩及室内陈设点, 或自成背景, 或构成框、漏、夹景等, 烘托水景或其他空间, 共同营造出网师园丰富多彩的园林空间。

| 驻点等级 Grades of stationary points |

建筑要素 涉及次数 Architecture elements involved times |

水体要素 涉及次数 Water elements involved times |

山石要素 涉及次数 Rocky elements involved times |

植物要素 涉及次数 Plant elements involved times |

涉及一种元素 驻点个数 Stationary point number Involved an element |

涉及两种元素 驻点个数 Stationary point number Involved 2 elements |

涉及三或四种元素 以上驻点个数 Stationary point number Involved 3 or 4 elements |

| 特级Special grade | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 一级Grade 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |

| 二级Grade 2 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 10 | 2 |

| 三级Grade 3 | 13 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 0 |

| 四级Grade 4 | 10 | 0 | 6 | 11 | 6 | 6 | 3 |

| 五级Grade 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 |

| 合计Total | 43 | 16 | 33 | 36 | 28 | 34 | 10 |

| 高等级驻点比例/% Percentage of high grade stationary points |

16.3 | 37.5 | 15.2 | 16.7 | |||

另外, 每个驻点所涉及的要素并非完全为单一要素, 高等级驻点往往涉及两种及以上造景要素, 从而使得景观体验更加丰富, 而中低等级驻点只涉及一种或两种造景要素, 景观体验单一, 吸引力不强。

3.2.3 空间转换处驻点分布与等级关系分析空间转换处即为园内2个不同空间的转换处, 可以是2个连续的建筑内部空间, 也可以是2个连续的户外空间, 或是建筑内部空间与户外空间的转换。在驻点中主要表现为路径的交叉口, 建筑的出入口(门洞)、空(漏)窗等处。由表 5可知:驻点分布于空间转换处的有11个, 占全园72个驻点的15.3%, 其中高等级驻点(特级及一级)有3个, 占空间转换处11个驻点的27.3%, 二级驻点5个, 占比为45.5%, 3个为三级驻点, 没有其他低级驻点, 说明空间转换处不仅是园林中游人驻留的关键点, 也是具强吸引力的集中点。“步移景异”是中国园林赏景的重要特点, 而空间转换的广泛运用恰是形成这种丰富空间体验的重要手段, 也是中国园林流动空间生成的重要造景手法。

| 驻点等级 Grades of stationary points |

空间转换处驻点编号 Stationary point No. at the transition of space |

数量 Number |

比例/% Percentage |

| 特级Special grade | NC47 | 1 | 9.1 |

| 一级Grade 1 | NC31、NC2 | 2 | 18.2 |

| 二级Grade 2 | NV27、NC51、NR33、NC44、NC50 | 5 | 45.5 |

| 三级Grade 3 | NC67、NC55、NV58 | 3 | 27.3 |

| 四级Grade 4 | 0 | 0 | |

| 五级Grade 5 | 0 | 0 | |

| 合计Total | 11 | 100 |

网师园高等级驻点包括特级与一级驻点, 其中特级驻点1个, 一级驻点7个。这些高等级驻点中, 竹外一枝轩、月到风来亭等驻点是前人研究中所公认的空间营造成功之处, 且向来广受游人青睐与赏识, 可谓网师园造景之经典。然而, 另一些并不受到传统研究所重视的驻点如云窟外、网师小筑内外等却也在高等级驻点之列, 对于游人也有着强吸引力, 这说明了高级驻点的形成原因并非造景成功之单一要素, 也与空间转换处、驻点面积等条件相关。下面以竹外一枝轩处驻点为例, 进行深入剖析。

根据视频分析数据, 按驻停时间5、6、8、10、12 s统计, 全天(08:00—16:30)驻留于每个高等级驻点处的游人都近900人次以上, 明显高于其他驻点, 其中, 特级驻点“竹外一枝轩”处按试验当天停驻时间5 s计, 游人驻留总数高达1 893人次, 为最高。从路径、空间、景观、游人行为等综合分析, 特级驻点形成原因主要有以下几方面:

1) 路径可达性佳——方便大量人流汇集。该驻点位于中部景区临水一带东北角, 为4条路径的汇集点, 北侧一条路径通往集虚斋, 其余3个方向的路径与不同建筑连廊相连, 可达性极佳。

2) 驻点面积大——这是保证游人驻留舒适度的前提条件。该驻点处具有足够宽敞的面积, 是能够为来自于不同路径大量游人提供赏景、休憩、交流等活动的舒适场所。

3) 具备休憩功能——为引发可憩可赏的多元化驻留行为提供可能。该驻点设置有较长的座凳, 可同时容纳多人休憩, 给游人增加了休憩、交流、饮食、看书等多种静态活动空间。

4) 空间转换处——强化游人空间体验的丰富性与变幻感。该驻点处视野开阔、景色宜人, 而其北侧相邻的集虚斋却室内光线昏暗, 其余3个方向所连接的建筑连廊空间也均为狭窄的通道, 游人至此, 要么经历由暗至明的变化, 要么经过空间的曲折收放, 这种空间的转换增强了游人空间体验的戏剧性和愉悦性, 给游人驻留产生了强烈的心理诱导[9-10]。

5) 可赏之景丰富多样——满足游人不同审美需求。该驻点涉及造景要素多达4种:本身所属造景要素为建筑, 具体表现形式为轩; 临水而建, 水景是此处也是全园最佳景观要素; 北侧漏窗处植竹几丛, 西侧漏窗处框松入画, 植物要素种类多样; 池对岸正对赏景点为南部云冈假山, 涉及山石要素。除此之外, 该驻点处还有碑刻, 属于人文要素。

网师园高等级驻点中有一级驻点共7个, 其能够成为高等级驻点的条件与前述特级驻点的成因相同, 只是特级驻点成因条件更为丰富(表 6)。

| 一级驻点成因条件 Forming conditions of the first grade stationary point |

NC2 | NC6 | NC31 | NV26 | NB4 | NB59 | NR53 |

| 路径数量No.of path | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |

| 面积大Large area | 否No | 是Yes | 否No | 否No | 是Yes | 是Yes | 是Yes |

| 具备休憩功能 With rest function |

否No | 是Yes | 是Yes | 是Yes | 否No | 否No | 否No |

| 空间转换处 Transformation space |

是Yes | 否No | 是Yes | 否No | 否No | 否No | 否No |

| 可赏之景丰富多样 Rich attractions |

碑刻、山石 Inscription, rock |

假山、池涧、植物 Rocky, gully, plants |

整个水景面 及四周景观 Waterscape and its surroundings |

整个水景面 及四周景观 Waterscape and its surroundings |

室内陈设、砖雕门楼 Indoor display, brick carvings gates |

室内陈设、云窟外 Indoor display, outside the cloud wat |

假山、亭子、植物、梯云室 Rocky, pavilion, plants, ladder cloud chamber |

由表 6可知:路径可达性佳、面积大、具备休憩功能、空间转换处、可赏之景丰富多样5个条件是形成高等级驻点的基础, 只要具备以上条件中的3种就可能成为高等级驻点, 其中路径可达性佳和可赏之景丰富多样是成为高等级驻点必要的条件, 其他3种虽然不是充分必要条件, 但是如果驻点具备的这些条件越多, 越有可能成为高等级驻点, 其对游人吸引力就越大。

4 结论与讨论本试验通过驻点研究法, 从量化的角度证实了传统园林空间路径中驻点的客观存在, 并存在等级之分, 不同等级的驻点对游人吸引力程度不同。其实与“驻点”相关的概念早有学者提出, 潘谷西[11]称之为“观赏点”, 其主要表现形式为建筑, 并认为厅堂为园林主要观赏点, 而环绕山水布置的一些观赏点如亭子、水榭、平台等为次要观赏点。而本文中“驻点”的定义更为全面, 涵盖不同空间类型, 并不局限于显而易见的建筑空间, 也包括一些不为人注目的山林空间等。由于传统园林的性质、服务对象的转变, 园林中观赏点的“主次”需要被重新衡量。基于现代游人对于驻点吸引力的真实表现, 本研究认为, 环水设置的轩、亭等建筑连廊的驻点等级普遍高于厅堂等建筑。因此, 采用量化的研究方法不仅是对前人定性化研究成果的验证, 同时也是一种补充和拓展。

不同造景元素与驻点等级相关性分析表明, 网师园的建筑、植物、山石要素分布广泛但对于游人的吸引力一般, 而水体要素分布不广却最具吸引力。传统园林中各类造景要素的表现方式往往是有机丰富的配搭组合, 其比例、主从关系也在不同的历史条件和空间范围内不断产生变化[12]。传统研究方法难以就某种元素单独剥离进行分析, 因此对于造景元素的审美评价往往莫衷一是, 因人因园而异。驻点研究法则使得造景要素的吸引力单独分析成为可能, 并能从大众游赏行为得出不同要素的审美倾向。然而, 这种要素审美诉求是否具有普遍性, 还需对其他传统园林进行研究和印证。

对中国传统园林游人游赏行为的研究, 大多针对古人游赏习惯开展, 一般通过对有关园林文献或山水画作等的解读, 分析、推测园林空间布局与古人游赏行为或动机之间的关系。本研究借助视频分析技术, 通过对当代游人的游赏行为量化分析, 试图构建一种基于数字技术的传统园林研究新方法, 既是对传统园林空间艺术的研究, 也是对当代游人游赏行为的探讨。本文仅是这一研究的阶段性成果, 主要是探讨驻点研究法的概念、方法、相关运算中的技术参数, 同时验证驻点存在的客观性, 并对驻点进行分级, 对不同驻点游人行为、当代游人与古人游赏行为的差异等的深入研究尚待继续深化。

| [1] |

丁绍刚. 景观意象论——探索当代中国风景园林对传统意境论传承的途径[J].

中国园林, 2011(1): 42–45.

Ding S G. Theory of Yixiang in landscape:explore the method of Chinese contemporary landscape architecture inheriting traditional Yijing theory[J]. Chinese Garden, 2011(1): 42–45. (in Chinese with English abstract) |

| [2] |

彭一刚.

中国古典园林分析[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2002.

Peng Y G. Analysis of Chinese Classical gardens[M]. Beijing: China Building Industry Press, 2002. (in Chinese with English abstract) |

| [3] |

袁琳玉. 苏州古典园林景观视距调查分析——以拙政园为例[J].

上海交通大学学报(农业科学版), 2010, 28(3): 237–247.

Yuan L Y. Analyze of viewing distance of landscape in Suzhou classical garden:the cases of Humble Administrator's Garden[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University(Agricultural Science), 2010, 28(3): 237–247. (in Chinese with English abstract) |

| [4] |

林辉, 肖旋. 拙政园空间结构的演变与空间句法分析[J].

园林, 2012(1): 60–63.

Lin H, Xiao X. The evolution of the Humble Administrator's Garden space structure and space syntax analysis[J]. Garden, 2012(1): 60–63. (in Chinese with English abstract) |

| [5] |

鲁安东. 隐匿的转变:对20世纪留园变迁的空间分析[J].

建筑学报, 2016(1): 17–23.

Lu A D. Anonymous changes:spatial analyses of the transformation of the Liuyuan in the twentieth century[J]. Journal of Architecture, 2016(1): 17–23. (in Chinese with English abstract) |

| [6] | Chen T H. An automatic bi-directional passing-people counting method based on color image processing[C]//The 37th IEEE International Carnahan Conference on Security Technology, 2003:200-207. |

| [7] |

张弛, 沈明霞, 刘龙申, 等. 基于机器视觉的新生仔猪目标识别方法研究与实现[J].

南京农业大学学报, 2017, 40(1): 169–175.

Zhang C, Shen M X, Liu L S, et al. Newborn piglets recognition method based on machine vision[J]. Journal of Nanjing Agricultural University, 2017, 40(1): 169–175. DOI: 10.7685/jnau.201602017 (in Chinese with English abstract) |

| [8] |

吴晟, 葛万成. 基于可变矩形框的人群密度估计算法[J].

通信技术, 2011, 10(44): 63–65.

Wu S, Ge W C. Crowd density estimation algorithm based on changeable rectangle[J]. Communications Technology, 2011, 10(44): 63–65. (in Chinese with English abstract) |

| [9] |

童寯.

江南园林志[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1963.

Tong J. Jiangnan Garden[M]. Beijing: China Building Industry Press, 1963. (in Chinese with English abstract) |

| [10] |

童明. 眼前有景江南私家园林的视景营造[J].

时代建筑, 2016(5): 56–66.

Tong M. Towards a view with vista tectonics of visual culture in the garden of eastern China[J]. Time Architecture, 2016(5): 56–66. (in Chinese with English abstract) |

| [11] |

潘谷西. 苏州园林的观赏点和观赏路线[J].

建筑学报, 1963(6): 14–18.

Pan G X. Viewing point and ornamental line of Suzhou gardens[J]. Journal of Architecture, 1963(6): 14–18. (in Chinese with English abstract) |

| [12] |

余压芳, 刘建浩. 实体与表现——中国古典园林空间意识与实体要素[J].

山地农业生物学报, 1998, 17(3): 156–160.

Yu Y F, Liu J H. Entity and display:entity elements and space consciousness of Chinese classical garden[J]. Journal of Mountain Agriculture and Biology, 1998, 17(3): 156–160. (in Chinese with English abstract) |