文章信息

- 何春霞, 傅雷鸣, 熊静, 刁含梅. 2016.

- HE Chunxia, FU Leiming, XIONG Jing, DIAO Hanmei. 2016.

- 不同表面处理对麦秸秆结构和性能的影响

- Study on the microstructure and properties of wheat straw with different treatments

- 南京农业大学学报, 39(2): 325-331

- Journal of Nanjing Agricultural University, 39(2): 325-331.

- http://dx.doi.org/10.7685/jnau.201507002

-

文章历史

- 收稿日期:2015-07-02

我国是一个森林资源贫乏国家,人均森林面积0.132 hm2,不到世界平均水平的1/4,居世界第134位;人均森林蓄积9.421 m3,不到世界平均水平的1/6,居世界第122位[1, 2]。而长期以来对林木过度采伐及其他各种形式的植被破坏,已造成水土流失、洪涝灾害频繁、沙尘暴严重、生态环境恶化等不良后果。为此,研究替代木材的材料显得特别重要。我国每年产生大量的麦秸秆、稻秸秆、玉米秸秆等,除部分用于饲料、燃料、还田外,大部分被直接焚烧,不仅造成资源浪费,而且污染环境,甚至能引发火灾,而未焚烧秸秆乱堆乱放,丢弃在田头、路边、沟渠里,阻塞水系,导致水污染。故寻找秸秆的资源化利用是目前我国所面临的重大问题之一。

利用农林废弃物(如废弃木材、农作物秸秆等)和热塑性塑料[聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)以及聚氯乙烯(PVC)等]为组分制备木塑复合材料(WPC)已成为当前研究和应用的热点之一。利用麦秸秆制备木塑复合材料不仅能解决资源短缺问题,也能避免废弃物处理不当造成的环境污染。然而,利用麦秸秆制备木塑复合材料时,由于麦秸秆有纤维素、半纤维素和木质素等极性化学结构,表面有蜡质层,而木塑复合材料基体热塑性塑料为非极性结构,两者的界面相容性较差,所以,必须对秸秆进行适当处理,才能使制备的木塑复合材料有较好的界面结合性能。

已有一些研究报道了不同处理对秸秆及其复合材料性能的影响。Satpathy等[3]用不同功率水平的微波处理麦秸秆,在300 W微波处理20 min条件下,麦秸秆的碳含量增加,随着微波处理功率和时间增加,碳/氢和碳/氧的比值增加。Sain等[4]分析表明,适当的物理处理和化学处理均能增强麦秸秆纤维的力学性能。Said等[5]用热重分析(TG)和差示扫描量热法(DSC)研究水洗处理稻秸秆,结果表明水洗处理能够减少稻秸秆燃烧过程中的灰分,能够改善其热性能。Panthapulakkal等[6]研究表明,麦秸秆表面碳元素含量高于玉米秸秆、玉米穗和木粉,麦秸秆纤维分解温度低于200 ℃。Ciannamea等[7]研究得出,氢氧化钠和氢氧化钠+过氧化氢两种处理均能有效去除稻壳半纤维素、木质素和硅质。Dinis等[8]和Salvachúa等[9]分析认为,真菌能有选择性地降解麦秸秆中半纤维素和木质素,而降解纤维素较少。Montao-Leyva等[10]对麦秸秆经剪碎、研磨、球磨处理方法得到的纤维长度分别为1.1 mm、62 μm、8 μm,纤维长度对麦秸秆复合材料拉伸性能的影响由强到弱依次是球磨、研磨、剪碎,即麦秸秆纤维越短,其复合材料拉伸性能越好。

为探讨酸、碱、水热处理方法对麦秸秆性能和结构的影响,本文选用陕西渭南地区麦秸秆为研究对象,分析3种表面处理及未处理麦秸秆的拉伸性能、热稳定性能、化学结构以及微观形貌,探讨3种处理方法对麦秸秆性能和结构的影响。

1 材料与方法 1.1 麦秸秆及处理试剂供试材料为陕西渭南成熟麦秸秆,剪取长度为50 mm左右,参照国标GB/T 1931—2009测定麦秸秆含水率为9.09%;NaOH、乙酸为南京市金陵化学试剂有限公司产品;蒸馏水自制。

1.2 麦秸秆处理方法 1.2.1 20 g · L-1 NaOH和20 g · L-1草酸处理用蒸馏水分别配制20 g · L-1草酸溶液和20 g · L-1 NaOH溶液,将麦秸秆试样分别放入2种溶液中使其完全浸没,处理时间为24 h,漂洗至pH值呈中性,于105 ℃烘干6 h。

1.2.2 水热处理在恒温水浴烧杯中注满去离子水,设定水浴温度90 ℃。将麦秸秆试样放入水中使其完全浸没,处理时间24 h,于105 ℃烘干6 h。

1.3 麦秸秆性能测试 1.3.1 拉伸强度参照国标GB/T 1040.4—2006测试3种表面处理和未处理的麦秸秆拉伸强度,试样长度70 mm,标距50 mm,加载速度为2 mm · min-1。试验仪器为微机控制电子万能试验机CMT6104,购于美特斯工业系统(中国)有限公司。

1.3.2 热稳定性分析采用NEZSCH STA 449 F3同步热分析仪分析3种表面处理和未处理的麦秸秆的热稳定性,取样8 mg,Ar保护,升温速率为30 ℃ · min-1,温度范围30~500 ℃。记录热重曲线(TG)和差示扫描量热曲线(DSC)。

1.3.3 化学结构(官能团)分析取3种表面处理和未处理的麦秸秆用粉碎机打碎,再用五谷杂粮磨粉机(广州市旭朗机械设备有限公司)磨成80目的粉末,称取0.002 g,取KBr碎晶研磨成粉末0.2 g,将两种粉末混合均匀,放入YP-2压片机制备试样,试样直径为13 mm,用Nicolet iS-10傅里叶变换红外光谱仪扫描试样表面,扫描次数为16次,采集其红外光谱(FTIR)。

1.3.4 微观结构分析用Hitachi S-4800扫描电镜(日本日立株式会社)对3种表面处理和未处理的麦秸秆试样表面形貌进行观察。

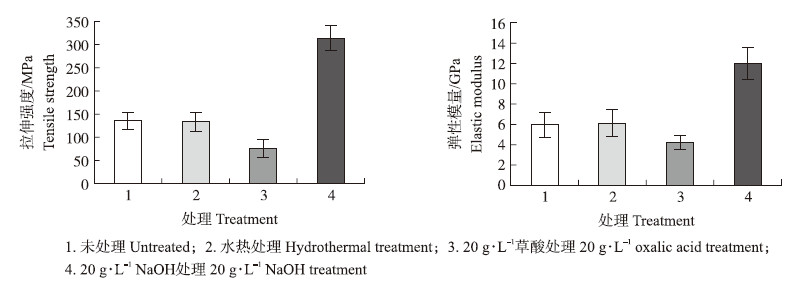

2 结果与分析 2.1 不同表面处理麦秸秆的拉伸性能从图 1可知:不同处理方式对麦秸秆拉伸强度、弹性模量影响较大。经20 g · L-1 NaOH处理的麦秸秆拉伸强度较大,其次是水热处理,草酸处理会降低麦秸秆的拉伸强度及弹性模量。这可能是NaOH处理可以有效除去麦秸秆的半纤维素、木质素和表面蜡质层,保留纤维素,NaOH溶液对麦秸纤维进行处理过程中,其溶液中—OH能够削弱纤维素和半纤维素间的氢键、皂化半纤维素和木质素分子间的酯键,还引起木质素和碳水化合物间化学键断裂,从而破坏了木质素结构使之溶解,这样麦秸秆的拉伸截面收缩变小,单位面积上的纤维素增加,由于纤维素分子有极性,分子链之间相互作用力很强。纤维素分子内和分子间都能形成氢键,它是麦秸秆中承载部分,所以其拉伸强度、弹性模量较大。但草酸处理麦秸秆的拉伸强度及弹性模量相对于未处理麦秸秆的拉伸强度和弹性模量变小,这可能是草酸会破坏秸秆的结构,对连接纤维的半纤维素、木质素等物质去除的较少,且对麦秸秆的拉伸截面尺寸没有影响,故拉伸强度和弹性模量相对变小。

| 图 1 不同表面处理麦秸秆的力学性能 Fig. 1 The mechanical properties of wheat straw with different surface treatments |

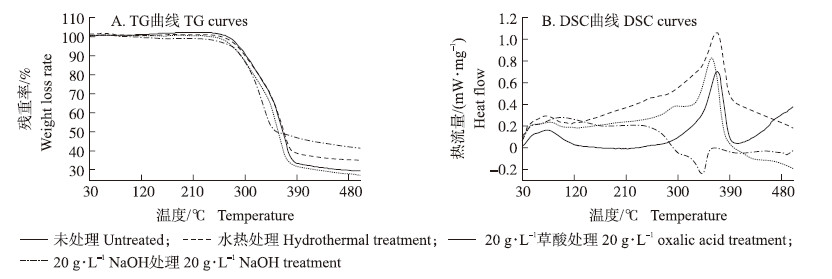

由图 2-A可知:不同表面处理麦秸秆质量损失趋势基本一致。在30~250 ℃阶段麦秸秆质量几乎没有损失;在250~400 ℃阶段,麦秸秆质量损失较大,且不同表面处理麦秸秆质量损失不一样,质量损失从小到大依次为:20 g · L-1 NaOH处理、水热处理、未处理、20 g · L-1草酸处理。在400 ℃之后,麦秸秆质量持续损失,但损失速率均比较缓慢,不同表面处理麦秸秆的剩余质量比不一样,20 g · L-1 NaOH处理为41.52%、水热处理为34.98%、未处理为29.57%、20 g · L-1草酸处理为27.61%。由图 2-B可知:麦秸秆在质量热损失过程中伴随着吸热和放热反应,且不同表面处理麦秸秆DSC曲线有明显差异。

| 图 2 不同表面处理麦秸秆的热重曲线(TG)和差示扫描量热曲线(DSC) Fig. 2 Thermal gravity(TG)and different scanning calorimetry(DSC)curves of wheat straw with different surface treatments |

分析图 2和表 1中数据可知:麦秸秆热分解主要有4个过程。50~100 ℃为麦秸秆初挥发阶段,这是由于麦秸秆有一定含水率,且存放过程中会吸收水分子,所以在这个温度范围,有麦秸秆水分子逸出,麦秸秆质量损失较小,表现在DSC曲线上有小吸热峰,这是小分子水蒸发所要吸收的热量。不同表面处理麦秸秆吸热峰值有所不同,由大到小依次为:水热处理、20 g · L-1 NaOH处理、20 g · L-1草酸处理、未处理。在100~250 ℃,由于麦秸秆中小分子水已挥发,这个温度范围麦秸秆TG和DSC曲线均平缓。热分解阶段:随着温度的继续升高,麦秸秆中纤维素、半纤维素及木质素发生热分解,且分解物质会挥发,所以此阶段中TG和DSC曲线均出现明显变化,3种处理麦秸秆的TG曲线均有较大下降。从图 2-A和表 1可以看出,20 g · L-1 NaOH处理麦秸秆质量损失最少,水热处理次之,未处理和20 g · L-1草酸处理麦秸秆较大,这可能是由于20 g · L-1 NaOH处理对麦秸秆中半纤维素和木质素影响较大,其半纤维素和木质素含量均小于其他处理,而20 g · L-1草酸处理对麦秸秆的半纤维素和木质素影响较小。20 g · L-1 NaOH处理后麦秸秆的半纤维素和木质素含量少,其热解所需热值较少,热解完成后进入剩余物质放热反应,所以20 g · L-1 NaOH处理麦秸秆DSC曲线出现放热峰。水热处理、20 g · L-1草酸处理对麦秸秆半纤维素、木质素影响较小,故其曲线趋势与未处理麦秸秆曲线一致,它们的DSC曲线出现吸热峰。剩余物质加热阶段:当温度超过400 ℃之后,麦秸秆热分解基本完成,这个阶段主要是剩余物质的碳化。不同表面处理麦秸秆TG曲线趋势平缓,质量损失较少。未处理和水热处理麦秸秆DSC曲线为吸热状态,20 g · L-1草酸处理和20 g · L-1 NaOH处理麦秸秆DSC曲线则为放热状态,继续完成剩余物质的碳化反应。

| 处理Treatment | 特征点温度/℃Critical temperature | 剩余质量比/%Residual mass | 所需热量/(mW·mg-1)Required heat |

| 75.3 | 100.00 | 0.159 8 | |

| 未处理 | 278.1 | 98.13 | 0.041 49 |

| Untreated | 367.9 | 47.09 | 0.702 5 |

| 499.5 | 29.57 | 0.378 1 | |

| 98.2 | 99.94 | 0.274 4 | |

| NaOH处理 | 292.7 | 89.81 | -0.008 452 |

| NaOH treatment | 331.6 | 63.67 | -0.157 8 |

| 499.6 | 41.52 | -0.033 61 | |

| 70.9 | 100.00 | 0.291 4 | |

| 水热处理 | 311.4 | 85.31 | 0.595 4 |

| Hydrothermal treatment | 367.0 | 49.74 | 1.063 0 |

| 499.6 | 34.98 | 0.182 2 | |

| 75.7 | 100.00 | 0.233 6 | |

| 草酸处理 | 313.2 | 80.63 | 0.382 5 |

| Oxalic acid treatment | 358.7 | 48.68 | 0.822 9 |

| 499.6 | 27.61 | -0.181 1 |

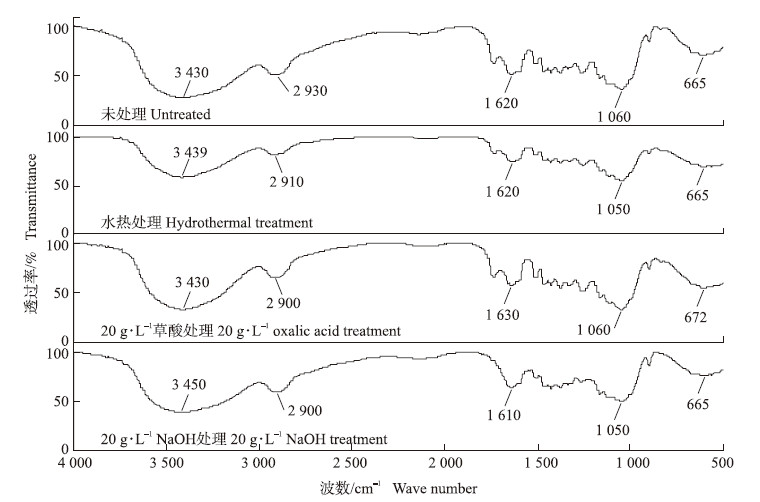

由图 3可见:麦秸秆红外图谱主要有以下几个特征峰,最明显吸收峰位于波数段3 300~3 500 cm-1,是分子内羟基—OH伸缩振动谱带,分子内羟基—OH主要来自纤维素、半纤维素、多糖和单糖。2 900~2 935 cm-1为纤维素中CH3—和—CH2—基团的C—H反对称伸缩振动峰,1 640~1 735 cm-1是与木质素或半纤维素有关的羧酸脂类化合物以及酮类化合物中C—O伸缩振动峰,1 150~1 160 cm-1为脂肪族化合物中C—O—C不对称伸缩振动的吸收峰,1 060~1 100 cm-1为无机物SiO2等Si—O伸缩振动峰,970~1 100 cm-1是碳水化合物中多糖类的C—O伸缩振动吸收峰,890~900 cm-1是β—D葡萄糖基特性和分子内的氢键吸收峰。

| 图 3 不同表面处理麦秸秆的红外光谱图 Fig. 3 FTIR of wheat straw with different surface treatments |

由图 3还可知:与未处理麦秸秆FTIR图谱相比,不同方法处理麦秸秆的一些特征吸收峰发生变化。麦秸秆经3种表面处理后,3 300~3 500 cm-1和2 900~2 935 cm-1这2个波数段吸收峰强度均有所减弱,减小幅度由大到小为:水热处理、20 g · L-1草酸处理、20 g · L-1 NaOH处理,其中以水热处理的吸收峰减小幅度较大,说明水热处理的麦秸秆—OH和C—H减少较多,而20 g · L-1草酸处理和20 g · L-1 NaOH处理的—OH和C—H减少较少,这可能是水热处理对麦秸秆纤维的纤维素和半纤维素结构破坏较大;20 g · L-1 NaOH处理后波数段1 640~1 735 cm-1处吸收峰基本消失,说明20 g · L-1 NaOH处理破坏了C—O,溶解了木质素和半纤维素,从而使纤维素含量增加,增大麦秸秆拉伸强度等力学性能;而20 g · L-1草酸处理的麦秸秆波数段1 640~1 735 cm-1吸收峰强度略有增加,说明草酸处理能增大麦秸秆中半纤维素和木质素的相对含量,使纤维素含量相对减少,所以麦秸秆的力学性能较未处理减小;20 g · L-1草酸处理较未处理在1 160~1 150 cm-1和970~1 100 cm-1波数段吸收峰强度增强,而20 g · L-1 NaOH处理和水热处理在此波数段的吸收峰强度减弱,表明20 g · L-1 NaOH处理和水热处理能够有效减少麦秸秆表面脂类物质,从而减少麦秸秆表面蜡质层,改善麦秸秆表面浸润性,将有利于与热塑性塑料基体的结合。

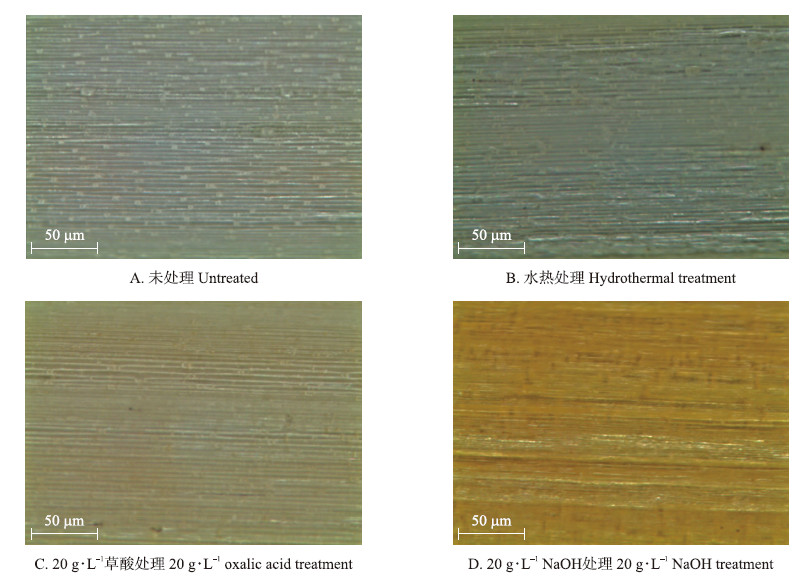

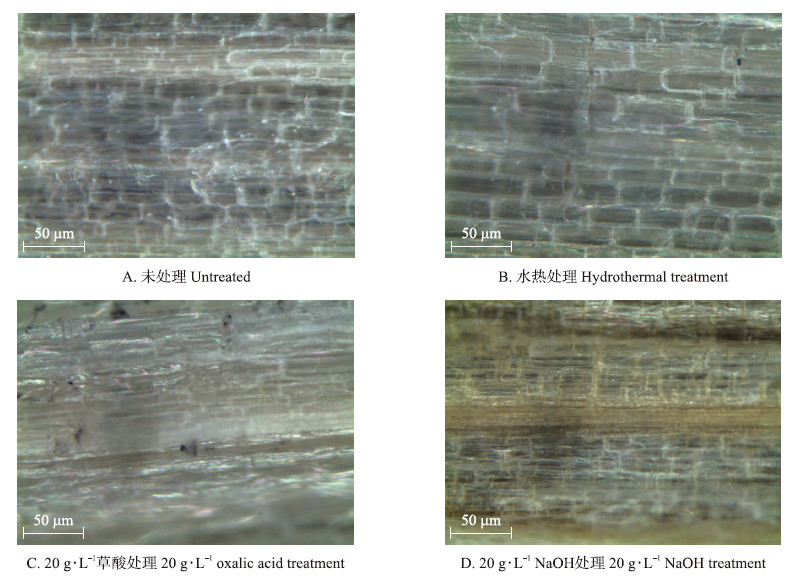

由图 4-A和图 5-A可知:麦秸杆外表面组织致密,平滑,表面一层蜡质层的主要成分为饱和烃族化合物及其衍生物、高级脂肪酸等,此外,麦秸秆表面有角质层,这是由于矿质化、栓质化的结果,角质层在麦秸秆的生长过程中发挥极其重要的作用,角质层能够增强秸秆的强度以抗倒伏,亦能防止内部水分过度蒸发。而麦秸秆的内表面主要是细小丝状物,且形成多边形层叠结构,在丝状物结构下方是麦秸秆内壁细胞组织,麦秸秆内表面没有角质层。

| 图 4 不同表面处理麦秸秆的外表面微观形貌 Fig. 4 Microstructure of outside surface of wheat straw with different surface treatments |

| 图 5 不同表面处理麦秸秆的内表面微观形貌 Fig. 5 Microstructure of inside surface of wheat straw with different surface treatments |

由图 4-B、C、D和图 5-B、C、D可以看出:水热处理和20 g · L-1草酸处理的麦秸秆外表面光泽度下降,表明其表面蜡质层被部分去除,表皮下层组织部分裸露,但整体还是较光滑,与未处理前相比差别较小。而水热处理和20 g · L-1草酸处理的麦秸秆内表面有较为明显变化,内表面丝状物部分溶解,多边形层叠结构不再存在,且20 g · L-1草酸处理内表面有部分撕裂现象。20 g · L-1 NaOH处理的麦秸秆内外表面变化最为明显,其外表面出现明显撕裂、拉断,并产生分丝、帚化现象,且蜡质层几乎完全脱落,下层纤维细胞裸露,说明20 g · L-1 NaOH处理能够有效地去除麦秸秆外表面的脂类物质及灰分,并能去除一定的半纤维素及其他物质,能够明显提高麦秸秆外表面纤维疏松度,这有利于提高与其他材料的黏接强度,也进一步证明了20 g · L-1 NaOH处理对去除麦秸秆外表面脂类物质的作用显著,与FTIR图谱结果相一致。同时,20 g · L-1 NaOH处理的麦秸秆内表面丝质层几乎全部溶解、破裂,丝质多层结构完全损毁,秸秆内表皮组织暴露,且部分内表皮颜色为黑色,表明NaOH对内表皮组织内的半纤维素、木质素有影响。

由此可知,不同表面处理方法对麦秸秆外表面蜡质层、内表面丝质层均有影响,且水热处理、20 g · L-1草酸处理对麦秸秆的影响较小,20 g · L-1 NaOH处理对麦秸秆的作用显著,经NaOH处理的麦秸秆有利于其制备复合材料时与基体材料的相容性,从而使其制备的复合材料有较好的界面结合性能。

3 结论不同表面处理(水热处理、20 g · L-1草酸处理及20 g · L-1 NaOH处理)对麦秸秆的拉伸特性影响较大,其中20 g · L-1 NaOH处理麦秸秆的拉伸强度及弹性模量较大,20 g · L-1草酸处理麦秸秆的拉伸性能较差。

不同表面处理麦秸秆热稳定性不同,在250~400 ℃,麦秸秆质量损失较大,质量损失从小到大的处理依次为:20 g · L-1 NaOH处理、水热处理、未处理、20 g · L-1草酸处理。不同表面处理能够去除麦秸秆表面蜡质层,NaOH处理对麦秸秆表面部分蜡质层去除较多,还能破坏C—O键,溶解麦秸秆中木质素和半纤维素。

3种表面处理对麦秸秆内外表面均有影响,水热处理对麦秸秆内外表面影响较小,内表面丝质层的多边形结构完好。20 g · L-1 NaOH处理对麦秸秆影响较大,处理后麦秸秆表面蜡质层溶解。

| [1] | 李坚. 生物质复合材料学[M]. 北京:科学出版社,2008. Li J. Biomass Composite Material[M]. Beijing:Science Press,2008(in Chinese). |

| [2] | 曾晶,龚大春,田毅红,等. 碱法-酶法处理麦秆木质纤维素的工艺研究[J]. 农产品加工学刊,2007(10):7-9. Zeng J,Gong D C,Tian Y H,et al. Study on the process of pretreatment and hydrolysis of lignocellulosic wheat straw through alkali-enzymatic method[J]. Academic Periodical of Farm Products Processing,2007(10):7-9(in Chinese). |

| [3] | Satpathy S K,Tabil L G,Meda V,et al. Torrefaction of wheat and barley straw after microwave heating[J]. Fuel,2014,124:269-278. |

| [4] | Sain M,Panthapulakkal S. Bioprocess preparation of wheat straw fibers and their characterization[J]. Industrial Crops and Products,2005,23:1-8. |

| [5] | Said N,Bishara T,García-Maraver A,et al. Effect of water washing on the thermal behavior of rice straw[J]. Waste Management(New York),2013,33:2250-2256. |

| [6] | Panthapulakkal S,Sain M. Agro-residue reinforced high-density polyethylene composites:fiber characterization and analysis of composite properties[J]. Composites,2007,38:1445-1454. |

| [7] | Ciannamea E M,Stefani P M,Ruseckaite R A. Medium-density particleboards from modified rice husks and soybean protein concentrate-based adhesives[J]. Bioresource Technology,2010,101:818-825. |

| [8] | Dinis M J,Bezerra R M F,Nunes F,et al. Modification of wheat straw lignin by solid state fermentation with white-rot fungi[J]. Bioresource Technology,2009,100(20):4829-4835. |

| [9] | Salvachúa D,Prieto A,López-Abelairas M,et al. Fungal pretreatment:an alternative in second-generation ethanol from wheat straw[J]. Bioresource Technology,2011,102(16):7500-7506. |

| [10] | Montaño-Leyva B,Silva G G D D,Gastaldi E,et al. Biocomposites from wheat proteins and fibers:structure/mechanical properties relationships[J]. Industrial Crops and Products,2013,43:545-555. |