随着互联网的普及应用,信息时代、知识社会的创新2.0形态迅速发展,“互联网+”将互联网的创新成果深度融入经济社会各领域,这一新经济形态正成为国民经济的一大创新推动,助力于“大众创业、万众创新”的实现。以“农户+电商平台+家庭作坊+现代物流”为基本模式所发展起来的“淘宝村”已在中国走过十年,“淘宝村”的数量和规模相较于2013年的20个呈现“井喷”式的发展态势,截止到2016年8月底,全国范围内符合标准的“淘宝村”达到1311个、“淘宝镇”135个,广泛分布于浙江、广东、江苏、福建等18个省市区,涉及家居、服装、农产品等多个品类(阿里研究院,2016)。

“淘宝村”农村电商逐渐成为中国农村经济发展的一股新兴力量,极大地带动了村域经济发展,给当地农民生活带来的变化不容小觑。电子商务的跨地域特性,有效帮助了农村居民打破以往有形市场的物理局限,拓展了市场范围。以“淘宝网”为代表的第三方电子商务平台,凭借技术、资金门槛低等优势,为草根商户提供了便利的网络创业途径,为中青年群体返乡创业就业提供了契机。乡镇农村电商的蓬勃发展催生了大批提供快递服务的物流企业,创造了约200万个就业岗位。“淘宝村”的出现不仅极大地促进了落后农村地区融入现代经济,也为解决农村转型发展与缓解人口结构断层等社会问题开辟了新思路。作为减少贫困和促进落后农村地区共享繁荣的利器,中国“淘宝村”是非常值得关注的经济奇迹,给其他欠发达国家和地区的消贫减贫,提供了非常有益的经验借鉴(Bert Hofman,2016)。

农村地区电子商务的创业现象缘何能呈村域集聚?探索我国农村地区特有的“淘宝村”现象得以形成的原因显得尤为重要。现阶段,国外已有较成熟的研究成果聚焦于产业集聚(Jofre-Monseny et al., 2010;Gill and Kharas, 2007)与创业动因(Edward L. Glaeser et al., 2009;Shane and Venkataraman, 2000)等领域,部分研究涉及了互联网带动农村区域发展(Cheah Waishiang et al., 2013;Kwak and Jain, 2015),但鲜有学者直接对中国特有的“淘宝村”现象展开研究(Leong et al., 2016)。目前,国内针对“淘宝村”农村电商创业集聚的相关研究也正起步。现有研究主要集中在理论分析层面,学者分别基于社会网络视角(刘杰、郑风田,2011)、行业协会视角(曾亿武、郭红东,2016)、政府支持视角(梁强等,2016)、空间生产变迁视角(张嘉欣等,2016)等诸方面对“淘宝村”的形成原因与运作模式进行了定性剖析。部分文献从“淘宝村”对农村当地产生的影响进行了分析,分别基于农村剩余劳动力安置(吕丹,2015)、融资制度变迁(周月书、公绪生,2013)、城镇化困境破解(房冠辛,2016)、新旧文化冲击(Geng Lin et al., 2016)等角度。上述研究无一例外均是通过宏观层面论述或个案分析为主,仅有少数学者通过多案例分析了“淘宝村”形成机理(曾亿武等,2015),通过系统动力学分析了两种电商集群的发展(董坤祥等,2016)。诚然,理论分析与案例研究确实是研究“淘宝村”的有利手段,但在研究中加入定量分析方法更能丰富对“淘宝村”现象的研究成果,诸如通过实地调研对“淘宝村”商户销售业绩的影响因素进行分析(崔丽丽等,2014),利用ESDA空间数据挖掘从不同空间尺度对“淘宝村”的分布与集聚特征进行分析(朱邦耀等,2016)。

基于上述,本研究力图通过定性与定量相结合的方式,对“淘宝村”农户电商创业集聚现象的成因一探究竟。本研究以江苏省沙集镇“淘宝村”和颜集镇“淘宝村”为实证区域展开调查研究,其创新之处在于:第一,本文运用改进的AHP层次分析法,在理论分析基础上,通过问卷调查从农民商户层面直接获得的关于“淘宝村”的认知评价数据,并进行深入的实证分析,从而避免了以往人为判定及宏观概述的主观性与随意性。第二,本文基于产业基础强弱的视角,样本村选取了凭借原始花木类产业发展起来的颜集镇“淘宝村”和依托后天家具类产业建立的沙集镇“淘宝村”,综合对比了两类“淘宝村”草根商户的创业集聚现象,探索不同类型“淘宝村”间成因机理的共性与差异。第三,本文对“淘宝村”成因的影响因素进行了细致划分,构建基于社会资本、经营条件、市场环境三个宏观方面的理论框架,并进一步定义了子层级变量,对影响因素进行了实证检验。最后,本研究根据量化结果展开对比研究,对现有研究起到较好的补充作用,扩展了“淘宝村”问题研究的深度,也拓宽创业集群领域研究的广度,对“淘宝村”的进一步发展具有较强的参考价值。

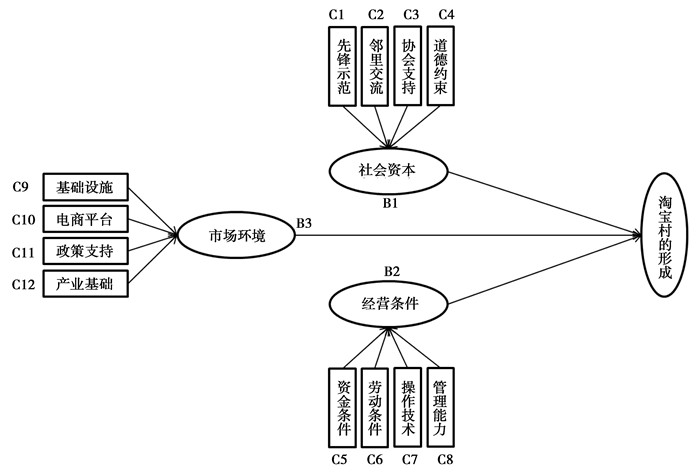

二、理论框架与文献综述对于农民网商在村镇范围内创业集聚形成“淘宝村”,我们可以将其类比为企业在特定地区内的产业集群。企业的集聚行为主要取决于两个因素,一是在这个地区从事生产经营与技术创新活动的成本是否会比其他地区低,二是企业是否存在着通过集聚获取盈利的行为偏好。现有理论对企业集聚行为的解释主要集中在三个方面:一是Marshall的外部性理论,产业集聚除了降低生产成本以外,这一理论也延伸出基于知识或技术溢出效应,知识的传播速率和频率大大快于外部,由此产生的低学习成本亦对集聚产生作用(Gill and Kharas, 2007);二是Krugman等人提出的新经济地理理论,集聚产生的空间外部性体现在货币外部性(Pecuniary Externalities),这种理论解释了集聚对降低企业运输成本的作用;三是Granovetter的嵌入性理论,它阐述了当集群等经济活动嵌入于社会关系时,供应商与采购商之间就有可能以较低的成本来构建一种信任机制等。这三方面关于集聚的理解是我们分析“淘宝村”这一特殊经济社会现象的基础。鉴于“淘宝村”的出现是传统产业结合新兴互联网产业形成的创业集群模式,不能简单地引用传统集群理论来解释(梁强,2016)。因此,本文将现有理论基础与上述“淘宝村”创业集聚现象的独有特点相结合,搭建理论框架,从社会资本、经营条件、市场环境三大方面,抽丝剥茧地分析“淘宝村”创业集聚形成的12项具体影响因素(见图 1)。

|

图 1 “淘宝村”形成原因的理论框架 |

美国学者Bourdieu最早对社会资本进行初步分析,Granovetter和Lin Nan提出并发展了个人社会网络与其拥有的社会资源的关系,进一步提出社会资本(Social Capital)理论。Putnam定义的社会资本是个体或团体之间的关联,是人们在社会结构中所处的位置给他们带来的资源,诸如社会网络、互惠性规范和由此产生的信任,它们能够通过促进合作行为来提高社会的效率。就“淘宝村”而言,其社会资本一方面体现为个人层面的社会资本,主要指“淘宝村”所在的广大农村地区特有的“熟人社会”的关系网络,能把有家族、宗族、亲族、乡土、情感等方面关系的人整合为紧密的社会关系,社会网络会对知识分享意愿和个人创新行为产生显著影响(马鸿佳,2015);另一方面是集体层面的社会资本,主要指基于某一公益目的或行业利益目的而形成的法理型社会资本,如是“淘宝村”村镇级电子商务行业协会,它在农民网商集聚的过程中起到自律、自我强化的角色。

社会资本的一个重要体现为知识溢出效应(Knowledge Spillover Effect),知识溢出的外部性是新经济地理学在解释经济活动空间分布的过程中未加以考虑的范畴。马歇尔认为知识溢出是产业集聚形成的重要源泉之一,知识溢出过程具有带动效应、模仿效应、交流效应、链锁效应、竞争效应、激励效应,根据调查得知,这在“淘宝村”的形成中体现为,首先,村民最初了解该经营模式,大部分是受村内电商创业带头人的影响,这一先锋示范成为农村创业集聚的原始动力与楷模,其次,已加入网店经营行列的同村及邻里亲朋对网店经营户也同样起到了带动作用,越来越多的商户通过模仿、展开邻里交流,以低成本的方式学习典型成果案例的经验与技术,开始网店经营,接着,随着网店经营户的增多,链锁效应引起快递物流业等服务业发展,在“淘宝村”发展壮大过程中不可避免由于同质性产生的商户间竞争,但同时这一竞争效应也促进了产品经营的差异化,此外,协会/支部对经营户的表彰与约束行为、以及社会间的道德约束均对农民商户起到了不同程度的激励作用。

在个人层面的社会资本方面,先锋示范是“淘宝村”形成的一项重要因素,在“淘宝村”形成过程中,村内带头人或先发者成功的经验示范,通常使村民更易接受新的经营思维和习得新的经营方法。人们发现创业机会与其拥有的先前知识有关,而先前知识的禀赋则取决于社会关系等因素(Shane and Venkataraman, 2000)。社会网络对创业集聚的影响主要体现在地区内创业成功者所产生的非正式制度的示范、解决信息不对称(Shane and Cable, 2002)、帮助降低交易成本从而有效利用资源(Yusheng Peng,2004)等方面。

邻里交流同样是农村“淘宝”得以繁荣的一项重要社会资本,“淘宝村”村民利用人脉资源进行有效的交流与学习,通常能够使新老商户间互通信息。在中国以分散小农为主体的农业生产背景下,社会网络在农户的生产经营活动中发挥重要作用。地区经济的差异除了“规模经济”、“运输成本”等因素之外,社会网络、非正式制度在促进农村地区创业和缩小地区发展差异方面也非常重要。对社会结构于经济活动的地理分布的研究表明,现有生产活动的空间分布将对未来创业机会结构产生重要影响(Sorenson and Audia, 2000),已创业地区的创业者往往可以较容易积累行业知识,建构社会联系。而且,创业的固定成本更低且有更多的创业家时,地方创业水平更高,更容易形成创业集聚(Edward L. Glaeser et al., 2009)。在社会网络的支持下,村民通过邻里、亲朋间相互交流,能以相对较低的成本获取有关产品来源、销售价格、消费者需求、渠道需求以及购买者偏好等市场信息,因而有利于其经营能力与绩效。

在集体层面的社会资本方面,协会/支部支持在“淘宝村”形成过程中体现为,电商协会或党支部不仅起到自我强化的作用,同时也是“淘宝村”商户自律、自我管理的体现。随着“淘宝村”商户的日益增多,地区内以促进地区电子商务发展为目的,形成了电商协会(睢宁县沙集镇)或以党员代表为首的党支部电商小组(沭阳县颜集镇)。电商协会或支部会对农民网商进行一定的培训,解决经营技术难题,并鼓励商户与外界其他商户沟通交流经验,促进经营水平提升,而且,调查了解到电商协会或党支部负责人会在会员交流中及时发现存在的问题,针砭时弊协调关联方加以解决。在“淘宝村”形成的过程中,电商协会起到了补充作用,对商户的经营绩效一定积极影响(崔丽丽等,2014)。参加协会或支部培训的成员与未参加者在一定封闭性范围内具有某种界限,这使得存在于它们之间的社会网络有别于单个个体所建立的网络,而这种民间聚集的社会资本也有别于个体的一般的社会资本(丘海雄、徐建牛,2004)。这对于“淘宝村”的进一步良性发展而言亦较重要。

电商协会在商户经营道德方面进行了一定的建议、教育和约束,与之互补的是“熟人社会”自有的道德约束因素可能会在经营过程中发挥一定作用,尽可能避免不良经营行为的发生,有利于“淘宝村”的长期良态发展。义务与期望、网络、规范和有效惩罚以及权威关系是社会资本的表现形式,可以通过有意识地创建各种自治组织来形成,社会网络的封闭性保证了相互信任、规范、权威和制裁等的建立和维持(科尔曼,1999)。社会联系之所以发挥作用的主要原因在于既可以传递信息,又可以籍由社会网络产生相互义务,从而限制机会主义行为的发生(刘杰、郑凤田,2011)。

(二) 经营条件视角“淘宝村”的形成主要是依赖农民电商经营者在村域集聚,完备的经营条件也是农村居民电商创业集聚过程中不可或缺的条件之一。通过对“淘宝村”商户的访谈调查,我们将农民网商的电商经营条件分为资金条件、劳动条件、操作技术、管理能力四个方面,具体而言,即主要包括网店经营初始资金投入小有利于“淘宝村”农户展开网上经营,村域范围内劳动力数量充足、能力合格有利于“淘宝村”商户经营的开展与扩大,农民网商能够快速且熟练掌握电商经营的操作技术当然也是“淘宝村”得以形成的重要条件,“淘宝村”商户对网店的管理能力越强,越有利于网店的长期稳定发展。这些条件相互并列、相辅相成,是“淘宝村”商户经营过程中必不可少的基础。

资金条件为开展创业活动与长期经营奠定了物质基础,网店经营初始资金投入小是“淘宝村”农民网商集聚的利好因素。所谓经营资金,即在企业经营过程中,有助于劳动者创造新价值的价位。“淘宝村”经营模式所涉及的经营资金主要分为进入市场的初始投入和经营过程的可变投入。随着信息时代下科技的普及应用,对于电商经营的资金进入门槛可以说并不高,大部分村民的资金得以支持经营所需物质的可获得性,因而村民能够较容易达到网店经营所需的硬件配置、互联网平台等初始条件。“淘宝村”商户根据经营产品种类的不同,经营过程中所需的可变投入资金不尽相同,经营小商品或农产品的商户资金周转基本不成问题,经营家具等工业产品的商户资金亦可通过官方或民间的方式获得。

在满足开展经营活动的物质基础上,农村地区数量充足、能力合格的劳动条件,亦是实现农村电子商务经营的基本条件之一。劳动力是生产经营过程中首要且能动的要素,劳动力的数量和质量关系到生产经营的规模,进而影响地区产业集聚。产业集群地区通常共享一个劳动力市场,集群劳动市场上劳动者的流动频繁程度明显高于非集群地区(Blasio and Addario, 2005)。农村电商在部分地区成为农村剩余劳动力的安置路径之一(吕丹,2015)。在“淘宝村”经营模式下,劳动力数量体现在包括生产、包装、销售、运输、售后等环节在内的劳动力来源是否充足,质量体现在各环节从业者的文化水平、学习能力等方面。农民网商经营过程中所需要的知识技能和身体素质,自我雇佣和外部雇佣均可视为人力资本,达成劳动力需求目标。

在外在经营条件满足的情况下,农民商户作为创业活动的主导因素,能够快速且熟练掌握电商经营的操作技术,对经营活动的推进与创业集聚形成“淘宝村”的形成较为重要。电商经营模式的选择与否还在于对信息技术的掌握程度,农民网商能否快速、熟练掌握电商经营的技术决定了创业者网络创业成功的可能。对经营技术的了解具体表现在学习现有技术、将学习应用到销售和适应技术更新的快慢上。村政府、电商协会、阿里巴巴“淘宝大学”等部门均为商户提供直接或间接的操作技术支持,该种教育、培训以及“干中学”可以促进人力资本的提升。

创业的成功和持续发展,更依赖于创业者的能力(董保宝、周晓月,2015),“淘宝村”农户创业的实现离不开经营者的管理能力。在初步掌握网店经营技术的基础上,商户对网店的管理能力在后续运营中发挥着重要的支持作用,一方面体现在线上对网店的营销管理,另一方面体现在线下对生产与供应链的控制与管理。农村电商经营区别于传统经营之处在于直接面向客户,缩短了中间环节,商户的营销策略会大大影响销售业绩(Yen and Lu, 2008),商户在信息网络平台上释放的市场信号,成为影响销售额增长的重要因素(Standfird,2001)。具体到“淘宝村”,农民可以通过自主设计或寻找外部服务商优化店铺和商品展示形式,维持良好的卖家信用为购买决策提供参考信息,从而在同类中快速被顾客识别与选择。同时,商户线下对生产与供应链的管控也不容忽视,这主要体现为商户对产品生产加工(种植)等方面涉及的数量、质量、种类、周期的管理。

(三) 市场环境视角“淘宝村”的形成与发展很大程度上依赖于适宜的市场环境,因为农民网商的经营活动不可避免受到一系列外部因素的影响。市场环境主要体现为社会经济环境,社会经济条件又分为宏观和微观之分,宏观的社会经济条件包括国家或地方所制定的有关电商经营的政策、条例、规章等,而微观的社会经济条件包括批发商户所在地区的规模、管理制度、基础设施水平、交易习惯等。本文将“淘宝村”形成的主要市场环境因素归纳为,当地完善的基础设施建设是“淘宝村”形成不可或缺的基本条件,电商平台管理规范、服务全面是“淘宝村”电商经营可持续发展的必要条件,以政府为主导营造的良性政策环境促进了村域商户的集聚和“淘宝村”的发展,此外,部分农村地区能趁“互联网”发展之势,结合本地产业基础或资源禀赋,有利于提高“淘宝村”形成。

从地区环境整体上看,交通、物流、网络等基础设施条件完善为“淘宝村”的形成奠定了基础。在“淘宝村”形成过程中体现为,当地完善的基础设施建设,是“淘宝村”形成不可或缺的基本条件。发展新兴产业集群时要注重产业发展配套设施建设,例如信息平台的建设、基础设施完善等,这关系到整个产业链诸多环节的进展情况(李姝,2012)。“淘宝村”尽管定义在“村”这一行政地域,且样本村定位在苏北地区,但通过调查了解,“淘宝村”的基础设施配套齐全,网络入村基本可实现家家联网,公路较为便利,能够容纳往返车辆进出,也可实现大型物流车辆进入电商一条街。

在设施完备的基本条件下,电商平台实为农民实现互联网营销的重要途径,电商平台管理规范、服务全面是“淘宝村”电商经营可持续发展的必要条件。电子商务通过电商平台能够实现信息充分共享、降低交易成本、改善客户关系等优点(刘辉、刘瑾,2012)。尤其在相对弱势的农户,电商平台有助于削弱供应链失真的长鞭效应。阿里巴巴为商户提供的网上电子交易平台是农村电商发展之翼,低成本、高效率的优势是“淘宝村”形成的推动力。商户经营实行实名认证以保证卖家诚信经营,同时,通过信誉评价等方法对商会经营起到外部监督作用,保障更多消费者和经营者的双边权益。

“淘宝村”形成与后期发展离不开以政府为主导营造的良性市场环境,政策支持促进了村域商户的集聚和“淘宝村”的发展。基于互联网平台的“淘宝村”经营模式所面对的宏观社会经济环境基本相同,而微观的市场环境主要由以当地政府为代表的公共部门营造。虽然不少农村的电商创业行为是个体自发而成,但是区域性创业集群化的形成和发展则与政府支持息息相关,政府政策对于推动创业具有积极意义(方世建、桂玲,2009),体现在改善创业环境,如创业培训、融资支持、税收优惠等(梁强等,2016)。小额信贷等资金政策支持,为“淘宝村”村民创业起步与发展奠定了资金支持。网商一条街、网商示范户等宣传举措,促进了“淘宝村”商户的切磋交流。政府号召并组织村民进行道德技能培训,有利于提高“淘宝村”商户的经营技能,并保证商户经营的长久可持续发展。如果说网商协会主要是“淘宝村”村民进行“自律”的体现,那么政府政策举措在“淘宝村”形成过程中便起到“他律”的作用。

此外,诸多“淘宝村”农村地区趁互联网发展之势,结合本地产业基础或资源禀赋,抓住“互联网+农业”的新机遇,促进“淘宝村”的形成。一个国家和地区的自然地理条件也是影响市场的重要环境因素,与经营活动密切相关。自然环境主要包括气候、季节、自然资源、地理位置等多方面因素,对市场经营活动产生的影响不可忽视。相当一部分“淘宝村”的产品来源即为当地特色农产品,农业产业基础是地区发展的经济支柱,通过借助互联网新型营销渠道,使得农产品销售地域扩大,销售效率提高。

(四) 研究假设本文针对沙集镇东风村和颜集镇堰下村两个“淘宝村”展开了研究,鉴于两者所处的地理、社会、经济环境有所不同,分别发展了不同种类的网店经营产品,发展模式亦有所差异。因此,根据现有的理论综述,以及基于实践调研,在此阐明本文研究假说。

在社会资本层面,根据调查得知,沙集镇“淘宝村”的发展路径,大部分是村民受电商创业带头人孙寒的影响,这一先锋示范成为农村创业集聚的原始动力与楷模,其次,已加入网店经营行列的同村及邻里亲朋对网店经营户也同样起到了带动作用,越来越多的商户通过模仿、展开邻里交流,学习典型成果案例的经验与技术,开始网店经营。颜集镇此前拥有长久的线下花木产业经营历史,村镇政府在发现初创者的成功案例,并敏锐察觉互联网经营的商机后,随机在村镇内开展支部党员帮带作用,大力推动网店经营,并对经营户进行的表彰与约束行为。

假设1:在社会资本层面,沙集镇“淘宝村”的形成主要依靠先锋示范和邻里交流等个人层面的社会资本,颜集镇“淘宝村”的形成可能会更多地依靠支部带动这类集体层面的社会资本。

在经营条件层面,调研中了解到,两个样本村本身发展水平不算落后,发展初期农户表示网店经营所需资金门槛较低,基本可以满足,在劳动力方面,沙集镇东风村大部分农户拥有土地面积不多,土地基本都流转承包经营,居民不以大规模农业生产作为家庭主要收入来源,电子商务发展起来后,外出打工就业的青年纷纷返乡成为创业劳动力主力军,颜集镇农户主要长期从事花木种植,且电子商务介入后,网店的经营具有较强的季节性,劳动力基本都能够满足。农民网商表示主要决定经营与否的是个体是否具备经营网店的技术或知识,有效进行电子商务的经营与管理为长期经营奠定基础。

假设2:在经营条件层面,沙集镇和颜集镇“淘宝村”的形成都主要依靠操作技术、管理能力等与电商经营有直接关联的条件。

在市场环境层面,沙集镇东风村和颜集镇堰下村虽然都是农村,但两地的基础设施条件相对较好,公路、通讯、网络连通,“淘宝村”形成的先决条件便是电商平台这一与市场连通的关键因素,在带头人效应逐渐扩大后,村镇政府部门也提供了贷款、奖励等鼓励政策,并设专业干部负责村内电商活动推广与建设,因此政策支持在其中发挥了很大作用。颜集镇“淘宝村”的形成不仅受到此类支持,还得益于丰富的资源禀赋,多年的花木经营历史和市场交易传统,很大程度上让电子商务平台发挥了催化剂的效果。

假设3:在市场环境层面,沙集镇“淘宝村”的形成主要依靠政策支持、电商平台等要素,颜集镇“淘宝村”的形成除了凭借平台和政府支持外,也要归功于地依靠产业基础的支持。

沙集镇家具“淘宝村”是在原始产业发展受限、产业基础薄弱的情况下从无到有发展起来的,其成长初期产品主要依赖于商户制造,加工方式的可学习性和经营方式的可复制性都较强,这种传播效应主要依赖于农村地区蕴含的广泛社会资本,同时示范交流等社会资本也促进了操作、管理等经营条件的满足,导致短期内涌现大量网商创业浪潮。因此,相比于经营条件和市场环境,社会资本对农民网商在沙集镇村域范围集聚起到了更强的促进作用。相比而言,颜集镇花木“淘宝村”是依托得天独厚的产业基础和资源禀赋,多数商户在经营网店之前已经从事花木种植销售工作多年,电商平台的出现将农户花木产品的销售对象从距离村镇较近的单一且固定的花木市场扩展到较远且分散的客户手中,可谓借助互联网之力打开了现代市场的大门,鉴于颜集镇形成期较晚,村镇政府通过借鉴经验、大力政策支持,有意促使互联网营销的发展。因此,相比于经营条件和社会资本,市场环境对颜集镇农民网商集聚起到了强大的促进作用。

假设4:对于社会资本、经营条件、市场环境三方面因素,沙集镇“淘宝村”的形成过程中最重要的为社会资本层面的因素,颜集镇“淘宝村”的形成过程中最重要的为市场环境层面的因素。

三、研究设计 (一) 样本选择与数据来源本研究选取江苏省沙集镇东风村和颜集镇堰下村作为样本来源地。本文对样本村的选择是依据为:第一,2013年阿里研究院公布了20个“淘宝村”,江苏省作为“淘宝村”的摇篮,江苏省沙集镇东风村、颜集镇堰下村均位列其中,这是中国首批被定义为“淘宝村”的村镇,对发展历史较早的“淘宝村”展开研究,更利于探索其发展之道。第二,鉴于本研究采取对比分析的研究方法,沙集镇东风村和颜集镇堰下村分别发展了不同种类的网店经营产品,发展模式有所差异,满足了对研究样本展开对比的需求。第三,沙集镇东风村、颜集镇堰下村在同类“淘宝村”中具有较强的代表性与典型性。

睢宁县沙集镇包括17个行政村,约1.3万户共6万余村民,网店数达2000多家,主要从事板材家具经营。2006年,沙集镇东风村一名返乡农民工孙寒开了一家销售简易家具的网店,运转良好的电商经验成功带动其他村民效仿,2010年年底,村里已有了6家板材加工厂、2家五金配件厂、15家物流运输公司和7家电脑店,服务400家从事网上销售的商户,他们的产品销往全国各地甚至周边国家。睢宁县沙集镇东风村曾被评为中国“淘宝村”中年销售额第一、综合实力第一的“淘宝村”,也是最早、最典型的农村电商集聚地。该村原始产业以废旧塑料加工为主,限于环境污染问题被迫转型,该“淘宝村”是在相对产业基础薄弱的情况下从无到有成长起来的,通过对其的调查分析可以为一些新兴的“淘宝村”提供宝贵的借鉴意义。隶属于沭阳县的颜集镇同样实力雄厚,2015年沭阳县已有22个“淘宝村”。沭阳县颜集镇包括27个行政村,约1.2万户共4.8万村民,颜集镇与沙集镇“淘宝村”经营业务不同,主要从事各类花木经营,花木种植面积达7万余亩。截至2013年,颜集镇花木网店已发展到3000个,占全镇总户数28%,带动就业1.2万人,年实现花木网络销售额3.5亿元。颜集镇堰下村“淘宝村”以花木为主营产品,并且具备多年花木种植、经营产业基础。

本项目调研分为预调查和正式调查两阶段。前期预调查的时间为2015年7月初,调查对象为在样本区随机走访的“淘宝村”商户,调查形式为问卷调查与半结构化访谈相结合的方式。针对商户的理解及回答情况,验证本研究问卷设计基本合理,同时也根据访谈内容和商户们反馈的意见对问卷进行了适当修改。2015年7-8月课题组展开正式调查,为保证样本数据符合随机抽样原则,本研究样本选择是通过村委会对当地网店经营户进行随机抽取,再由研究员对抽中样本户进行入户调研。过程中调查人员采取半结构式访谈的形式,与样本商户充分交流的基础上,根据他们的回答填写调查问卷。在进行商户问卷调查的同时,调查员还与东风村网商协会党支部王鹏、东风村电商创业带头人孙寒、堰下村村长姜晓成等进行了深度访谈,从管理者层面了解“淘宝村”发展状况以及管理扶持情况。课题组在沙集镇东风村的调研累计有效问卷220份,颜集镇堰下村调研累计有效问卷182份。

(二) 样本基本特征分析通过样本基本描述性统计,简要检验本研究问卷的抽样质量,样本基本分布在合理的范围内,说明研究样本基本具有代表性。基于有效样本的调查统计结果(见表 1),个人信息显示,90%网店经营户的主要决策者年龄集中在20岁至40岁,说明农村网店经营模式的主体呈现青壮年趋势,老年村民较少的原因是由研究对象的性质所决定,一方面,在相对不发达的农村地区,掌握科学技术的年轻人更易于快速抓住商机,并适应网络销售这一时代变化,另一方面,受访户中主要是具备一定文化或思维活跃的年轻群体主导家庭网店经营决策。网店经营者中的近70%为初中、高中水平,但也不乏13%左右的受访者受过高等教育的大专及以上学历的农户选择经营网店。网店信息显示,50%左右的商户开店年限介于2年至4年,作为“后起之秀”颜集镇商户的开店年限相比发展较早的沙集镇要短。从主营产品来看,沙集镇全部样本基本都经营与家居有关的产品,调研中了解到包括床垫、子母床、懒人沙发等,颜集镇全部样本基本都经营花木相关产品,包括绿化苗、花种、盆栽等,这符合地区的比较优势。从产品来源来看,沙集镇商户选择自家生产与雇工生产为主,占据85.5%,而颜集镇则以自家生产和市场批发为主,占据96.1%。从收入变动情况来看,网上经营为商户增收致富的效果明显,沙集镇45.5%的经营者比开网店前增加了50%以上的收入,颜集镇也有26.9%的经营者增收一半以上。

| 表 1 样本的基本信息(%) |

本研究主要运用层次分析法(Analytic Hierarchy Process,简称AHP)对“淘宝村”农户电商创业集聚现象的成因展开探究。层次分析法由美国运筹学家T. L. Saaty最先提出的,这种方法能把复杂系统的决策思维进行层次化,将决策过程中的定性和定量因素有机结合起来,通过建立判断矩阵、排序计算和一致性检验后得到最终结果。层次分析法的主要功能是确定各指标的相对权重,“淘宝村”形成的影响因素众多,所以在权重的确定上采用多层次分析法是比较适用的。

一般运用的层次分析法是通过邀请多名专家,根据比例标度等级表对指标重要性进行打分,进而作为确定不同层级的判断矩阵的依据,最后综合得出判断矩阵的赋值。以准则层元素相对于目标层元素为例,准则层对目标层的判断矩阵建立后,根据判断矩阵计算本级要素相对于上一级要素相对重要性次序的权值,为验证所得权重的可靠程度,需要对所构建的判断矩阵进行一致性检验。然而,实际应用中,考虑到普通层次分析法是直接通过外部专家打分来建立问题的判定依据,具有较大的主观性,而且,专家和决策者对于判断矩阵的给出往往比较棘手,在比较标度的选择和一致性方面存在难度,使层次分析法的结果不准确。

因此,本研究根据实地问卷调查结果,利用判断矩阵的间接给出法,确定层次分析中的指标权重,使所需定量数据更为简单明了,规避了传统AHP层次分析中少数专家打分的不准确性,兼顾减少被调查人给出两可性判断的程度(左军,1988)。通过改进的层次分析法,避免间接地由专家判断打分,而是直接采集每个样本户对研究问题中所涉及因素的判断,通过因素间的两两比较、判断和计算,确定层次中诸因素的重要性,得到的判断矩阵,再据此计算得到“淘宝村”成因各项指标的权重及一致性,进而得出研究结果。

在问卷设计时采用结构较为简单的三标度法,直接由受访者对每一个子系统的重要性进行两两比较,且三标度法只要求被调查人在三个比较程度标度中做出选择,其结果的可信度与便利性大大提高。由于问卷设计时采用的是三标度法对每一个子系统的重要性进行两两比较,因此,还需根据判断矩阵的间接给出法将三标度的判断矩阵转化为1~9标度的判断矩阵,再求权重。具体过程如下:

| $ {{\rm{x}}_{{\rm{ij}}}} = \left\{ \begin{array}{l} 2, \;如果第\;{\rm{i}}\;个指标比第\;{\rm{j}}\;个指标重要\\ 1, \;如果第\;{\rm{i}}\;个指标和第\;{\rm{j}}\;个指标一样重要\\ 0, \;如果第\;{\rm{i}}\;个指标没有第\;{\rm{j}}\;个指标重要 \end{array} \right\} $ |

将上述评分矩阵中的元素除以总样本个数,得矩阵C1,其每个元素表示在0~2标度上对应指标将两两比较的重要程度,然后,通过转换公式(1),将C1转换为1~9标度的判断矩阵B。设B的元素bij为:

| $ {b_{ij}} = \left\{ \begin{array}{l} \frac{{{r_i} - {r_j}}}{{{r_{\mathit{max}}} - {r_{\mathit{min}}}}}\left({{b_m} - 1} \right) + 1, \;\;{r_i} - {r_j} > 0\\ 1/\left({\frac{{{r_j} - {r_i}}}{{{r_{\mathit{max}}} - {r_{\mathit{min}}}}}\left({{b_m} - 1} \right) + 1} \right), \;\;{r_i} - {r_j} < 0 \end{array} \right. $ | (1) |

(1) 式中,ri=∑c2ij是各元素的重要性程度排序指数,由C1可算出ri分别取值。若以rmax表示最大的排序指数,rmin表示最小的排序指数。式中bm表示rmax和rmin对应子系统在1~9标度下的相对重要程度。若bm=1,表示rmax和rmin对应的子系统同等重要;若bm=9,表示rmax和rmin对应的子系统重要程度相差很大。本文以min{ri-rij}为参照标准,设bm=[(rmax-rmin)/min{ri-rij}]([ ]表示取整)。最后,为验证所得权重的可靠程度,需要对所构建的判断矩阵进行一致性检验,计算判断矩阵的最大特征根和一致性指标CI,据此计算随机一致性比率CR。

四、实证分析 (一) 指标体系建立本文基于前文理论分析,在对江苏省“淘宝村”地区农民网商经营情况进行调查和访谈基础上,兼顾“电商平台+农户”这一新型经营模式的特殊性,确定了层次分析法指标结构的设计框架与具体指标。

各维度的二级指标选项根据李克特(Likert)五点式量表进行五级划分,网店经营户按个人态度选择“非常不同意”、“不同意”、“一般”、“同意”、“非常同意”,其中,定义5代表“非常同意”,逐次递减,1代表“非常不同意”,即分数越高,表示指标影响程度越大。由此,构建“淘宝村”形成影响因素的评价指标体系(见表 2)。

| 表 2 “淘宝村”形成影响因素的指标体系的描述性统计 |

本研究根据实地问卷调查结果,利用判断矩阵的间接给出法确定层次分析中的指标权重。调查问卷针对本文构建的“淘宝村”成因指标体系的一级指标、二级指标,要求被调查人分别就项目的重要性进行两两比较,基于调查统计结果可利用层次分析法确定一级、二级指标的重要性顺序,囿于篇幅二级指标展示以沙集镇社会资本子系统为例(见表 3)。

| 表 3 沙集镇“淘宝村”指标体系样本统计结果 |

由于问卷设计时采用的是三标度法对每一个子系统的重要性进行两两比较,因此,还需根据判断矩阵的间接给出法将三标度的判断矩阵转化为1~9标度的判断矩阵,再求权重。以沙集镇“社会资本”子系统为例:

| $ {{\rm{x}}_{{\rm{ij}}}} = \left\{ \begin{array}{l} 2, \;如果第\;{\rm{i}}\;个指标比第\;{\rm{j}}\;个指标重要\\ 1, \;如果第\;{\rm{i}}\;个指标和第\;{\rm{j}}\;个指标一样重要\\ 0, \;如果第\;{\rm{i}}\;个指标没有第\;{\rm{j}}\;个指标重要 \end{array} \right\} $ |

其中,i,j=先锋示范,邻里交流,协会支持,道德约束。得到的评分矩阵如下:

| $ {\rm{X}} = \left({\begin{array}{*{20}{c}} {220}&{213}&{261}&{378}\\ {227}&{220}&{361}&{409}\\ {179}&{79}&{220}&{337}\\ {53}&{31}&{103}&{220} \end{array}} \right) $ |

将上述评分矩阵中的元素除以总样本个数220,得矩阵C1,其每个元素表示在0~2标度上对应指标将两两比较的重要程度:

| $ {{\rm{C}}_1} = \left({\begin{array}{*{20}{c}} 1&{0.9682}&{1.1864}&{1.7591}\\ {1.0318}&1&{1.6409}&{1.8591}\\ {0.8136}&{0.3591}&1&{1.5318}\\ {0.2409}&{0.1409}&{0.4682}&1 \end{array}} \right) $ |

通过转换公式(1),由C1可算出ri分别为4.9136、5.5318、3.7045、1.8500。rmax对应“邻里交流”子系统,rmin对应“道德约束”子系统。bm=[3.6818 /0.6182]= 5,表示“邻里交流”子系统比“道德约束”子系统明显重要。由此得到转换后符合一致性的“淘宝村”形成指标体系的一级、二级判断矩阵,囿于篇幅判断矩阵展示以沙集镇为例(见表 4)。

| 表 4 沙集镇“淘宝村”形成指标体系的一级、二级判断矩阵 |

通过MATLAB计算,得到判断矩阵B所对应的最大特征根为λmax,特征根法权重向量应满足B*ω=λmax*ω,进而得到第一准则层的各指标权重,同理可得,第二准则层的各指标权重,结合第一准则层权重可计算出子准则层各指标对应指标体系的总权重(见表 5)。

| 表 5-1 沙集镇“淘宝村”形成原因的指标体系的权重及一致性 |

| 表 5-2 颜集镇“淘宝村”形成原因的指标体系的权重及一致性 |

沙集镇“淘宝村”在社会资本层面,先锋示范、邻里交流、协会/支部支持和道德约束在指标体系的子准则层中所占权重分别为31.34%、44.87%、16.59%和7.20%,可见,在促进沙集镇“淘宝村”形成的社会资本层面,邻里交流最为重要,创业先锋的示范作用因素亦紧随其后,个人层面的同质性社会资本的重要性均明显大于异质性社会资本,但协会支持对于沙集镇“淘宝村”的形成起到一定助推作用,道德约束所发挥的作用还有待加强,这两者将共同决定“淘宝村”长期稳定发展的潜力。沙集镇“淘宝村”的发展路径,大部分是村民受电商创业带头人孙寒的影响,这一先锋示范成为农村创业集聚的原始动力与楷模,其次,已加入网店经营行列的同村及邻里亲朋对网店经营户也同样起到了带动作用,越来越多的商户通过模仿、展开邻里交流,学习典型成果案例的经验与技术,开始网店经营。

在经营条件层面,资金条件、劳动条件、操作技术和管理能力在指标体系的子准则层中所占权重分别为16.63%、7.26%、45.70%和30.40%。在促进“淘宝村”形成的诸多经营条件因素中,能快速掌握电商经营基本操作技术在电商形成的经营要素中所占权重最大,次之因素为商户所具备的管理能力能较好地对网店进行运营管理,但同样不容小觑,说明农民网商对电商技术的掌握与网店的管理是决定经营条件优劣的前提与关键。相较而言,网店经营的资金条件和劳动条件对于网店经营的门槛不是很高,可从调研访谈中了解到,该地区农村本身发展水平不算落后,电商活动发展初期农户表示网店经营所需投入的初始资金不多,劳动力也基本可以满足,农民网商表示主要决定经营与否的是个体是否具备经营网店的技术或知识,有效进行电子商务的经营与管理为长期经营奠定基础。

在市场环境层面,基础设施、电商平台、政策支持和产业基础在指标体系的子准则层中所占权重分别为13.11%、52.23%、28.23%和6.42%。对于沙集镇,电商平台在促进“淘宝村”形成的市场环境因素中占据主要作用,商户对平台的信赖以及平台所能提供的完善的电子商务流程为农村地区提供了互联网经营新模式,政策支持在市场环境中也具有比较重要的作用,政府出台贷款、奖励等相关政策能够促使市场环境更利于“淘宝村”的形成,鉴于发展电商的村镇通常早已具备完善的基础设施条件,公路、通讯、网络连通,所以该因素虽然不可或缺但是占比不高,沙集镇是在原始化工产业发展遭遇瓶颈的情况下另辟蹊径发展起来的,故原始产业重要性不高。

基于指标的准则层分析,对于从无到有发展起来沙集镇“淘宝村”,社会资本所发挥作用的权重为45.55%,说明社会资本因素总体上在沙集镇“淘宝村”的形成中占据的重要性最大,中国农村特有的社会资本孕育了沙集镇“淘宝村”,促进了农村地区创业集聚;市场环境因素总体上占据32.53%,说明沙集镇“淘宝村”的形成离不开市场条件因素的支持,其所起到的作用不可忽视;经营条件因素所占比重较小为21.91%,但经营条件因素总体上是农村商户经营的基础,同样是影响到“淘宝村”形成的一股力量。结果验证了假设中所分析的情况,沙集镇家具“淘宝村”在产业基础薄弱的情况下从无到有发展起来,其成长初期产品主要依赖于商户制造,加工方式的可学习性和经营方式的可复制性都较强,这种传播效应主要依赖于农村地区蕴含的广泛社会资本,同时示范交流等社会资本也促进了操作、管理等经营条件的满足,导致短期内涌现大量网商创业浪潮。

基于指标体系的总权重分析。综观沙集镇“淘宝村”形成原因的指标体系的总权重,按影响因素重要性排序依次为:邻里交流、电商平台、先锋示范、操作技术、政策支持、协会培训、管理能力、基础设施、资金条件、道德约束、产业基础、劳动条件。在促进“淘宝村”形成的众多因素中,邻里交流所占权重最大20.44%,说明农民网商对电商经营的学习主要来自于农村“熟人社会”的社会网络;电商平台为远离消费者聚集市区的农户提供了一条便捷有效的销售产品的方式,占据“淘宝村”成因的16.99%;先锋示范作用也较为重要,权重为14.28%,电商创始人的出现和成功是村民从事电商经营的驱动力;操作技术占据重要性的10.01%,决定了商户是否有能力展开电子商务运营,对技术的掌握基本呈现年轻化的态势,年轻人对电商了解成为其返乡创业的一部分原因,同时说明技术的更新与学习对于电商经营亦然重要;政策支持在促进“淘宝村”形成的影响因素中占据9.18%的重要性,说明各级政府对于电商进村的推进工作,帮助农民提供了一条致富路;协会培训对于“淘宝村”的形成重要性为7.56%,一般是村民自发组织或政府帮助组建的协会部门,帮助解决商户经营过程中存在的问题以及培训新的经营技能,能帮助“淘宝村”发展壮大。

2. 颜集镇“淘宝村”因素分析基于指标体系的子准则层分析。在社会资本层面,对于颜集镇“淘宝村”形成所占权重分别为19.57%、30.04%、46.06%、4.33%。分析可知,在社会资本层面上,鉴于党支部对电商发展的大力推动,支部支持因素占据当地“淘宝村”成因最重要作用,其次邻里交流因素也对创业集聚现象起到重要作用,先锋示范在沙集镇“淘宝村”形成初期也对周边商户起到带动作用,道德约束作用同样薄弱。颜集镇此前拥有长久的线下花木产业经营历史,村镇政府在发现初创者的成功案例,并敏锐察觉互联网经营的商机后,随机在村镇内开展支部党员帮带作用,大力推动网店经营,并对经营户进行的表彰与约束行为。

在经营条件层面,资金条件、劳动条件、操作技术和管理能力在颜集镇“淘宝村”形成中所占权重分别为12.64%、7.66%、46.91%和32.78%。与沙集镇结果基本无异,说明在促进“淘宝村”形成的经营条件因素中,无论有无原始产业支撑,操作技术在经营要素中所占的权重均最大,管理能力因素次之,均支撑起了电子商务的经营条件。对于农村商户网店经营,所需的资金、劳动需求不高,作为基本经营条件容易达到满足,决定经营与否的是个体所具备经营网店的技术或知识,以及有效进行电子商务的经营与管理能力。

在市场环境层面,基础设施、电商平台、政策支持和产业基础在颜集镇“淘宝村”形成中所占权重分别为5.91%、17.45%、45.58%和31.07%。对于主要依托农产品产业基础发展起来的颜集镇,据调研了解到,该地区在发展电商前基础设施条件已经十分完备,颜集镇政府对农村电商产业大力推动,辅以完备的政策支持市场环境,助力实现原有产业与互联网平台的融合,颜集镇“淘宝村”的形成得益于丰富的资源禀赋,多年的花木经营历史和市场交易传统,电子商务平台的推广让该地区花木产业如虎添翼。

基于指标的准则层分析。对于具有原始农产业基础的颜集镇“淘宝村”,市场环境因素是“淘宝村”形成的主要因素,总体上占据53.51%的比重,说明市场环境的利好很大程度上对农村电商发展有促进作用;社会资本和经营条件因素对沙集镇“淘宝村”形成所发挥作用的权重分别为24.46%和22.03%,说明农村“熟人社会”的社会资本,以及农村电商经营条件的满足对地区电商创业集聚的形成也发挥了一定作用。颜集镇花木“淘宝村”依托得天独厚的产业基础,电商平台的出现将农户花木产品的销售市场扩大,鉴于颜集镇形成期较晚,村镇政府通过借鉴经验、大力政策支持,有意促使互联网营销的发展。

基于指标体系的总权重分析。综观颜集镇“淘宝村”形成原因的指标体系的总权重,按影响因素重要性排序依次为:政策支持、产业基础、支部带动、操作技术、电商平台、邻里交流、管理能力、先锋示范、基础设施、资金条件、劳动条件、道德约束。其中,对于有原始产业支撑的颜集镇,政策方面的支持对于基于当地特色农产品电商化发展的影响最大,占据形成原因比重的24.39%;当然,该地发展成为“淘宝村”的一项不可或缺的基础条件即当地的产业基础与资源禀赋,占据16.63%;在早期发展过程中,占比11.27%的党支部小组的宣传、带动作用也十分明显;经营条件因素中,较为重要的操作技术10.33%易掌握也对商户电商经营决策有积极作用;电商平台服务全面、管理规范的条件占据“淘宝村”成因的9.34%;“淘宝村”在农村地区发展起来势必离不开农村地区社会资本发挥作用,邻里交流因素占据成因的7.35%。

五、结论与启示 (一) 研究贡献针对一般性“淘宝村”农户电商创业集聚现象,本文通过构建基于社会资本、经营条件、市场环境的理论框架,对“淘宝村”的形成机制进行了深入的理论分析。“淘宝村”的形成在社会资本层面的因素包括村内带头人的经验示范作用带动(先锋示范)、村内外电商经营户间的交流学习(邻里交流)、电商协会/党支部对电商的推动与管理(协会/支部支持)、群体组织对电商经营进行道德约束(道德约束),在经营条件层面的因素包括网店经营所需初始资金投入易承受(资金条件)、村内或附近劳动力数量充足、能力合格(劳动条件)、能快速掌握电商经营基本操作技术(操作技术)、能较好地对网店进行运营管理(管理能力)四个方面,在市场环境层面的因素包括本村完善的网络、交通等基础设施(基础设施)、电商平台管理规范、服务全面(电商平台)、政府对农村电商的宣传与政策导向(政策支持)、地区拥有产品生产与经营的基础(产业基础)。

在“淘宝村”形成的理论框架基础上,针对基于不同产业基础发展起来的两类“淘宝村”,本研究通过对江苏省沙集镇和颜集镇“淘宝村”的实地问卷调研与访谈,通过定性与定量相结合的方法,对两类“淘宝村”农户电商创业集聚现象进行了对比分析。同样是“农户+电商平台+家庭作坊+现代物流”的发展模式,产业基础不同的两类“淘宝村”却具有差异化的形成机制。以沙集镇为代表产业基础相对薄弱的“淘宝村”,其电商创业集聚是在原始产业发展受限的情况下,依托网络营销从无到有逐步发展了家具制造产业,其成长初期产品主要依赖于家庭作坊制造,加工方式的可学习性和经营方式的可复制性都较强,这种传播效应主要依赖于农村地区蕴含的广泛社会资本,电商创业集聚的推动因素源于邻里交流、电商平台、先锋示范、操作技术、政策支持、协会培训等,导致短期内涌现大量网商创业浪潮。相比而言,以颜集镇为代表的具备原始产业基础的“淘宝村”,其电商创业集聚依托了得天独厚的产业基础和资源禀赋,通过“互联网+农业”产业融合,将农户花木产品的销售对象从距离村镇较近的单一且固定的市场扩展到较远且分散的客户手中,可谓借助互联网之翅打开了现代市场的大门,利好的市场环境很大程度上促进了当地商户创业集聚,依靠政策支持、产业基础、支部带动、操作技术、电商平台、邻里交流等关键因素,打造了农业复合型发展典范。

随着“淘宝村”模式在中国农村范围内普及,伴随着竞争的不断加强,更新替代速率不断加快,此时,研究“淘宝村”的发展状况显得意义重大。本文相对现有研究的边际贡献在于:第一,通过构建基于社会资本、经营条件、市场环境的理论框架,对一般性“淘宝村”的形成机制进行了综合全面的理论分析。第二,基于理论框架,通过问卷调查从农民层面获得关于“淘宝村”的信息,这种定性与定量相结合的方式对以往概括性与主观性较强的宏观层面论述进行了优化,更加客观具有说服力。第三,基于“淘宝村”产业基础强弱的视角,选取了凭借原始花木类产业发展起来的颜集镇“淘宝村”和依托后天家具类产业建立的沙集镇“淘宝村”,对比分析了两类“淘宝村”创业集聚现象的不同主导因素,对不同类型“淘宝村”的进一步发展具有较强的参考价值。第四,本研究将创业集群理论应用到“淘宝村”微观农村商户层面,探索村域经济发展中的新现象,扩展了“淘宝村”问题研究的深度,也拓宽了创业集群领域研究的广度。

(二) 政策建议第一,对于具备电子商务基础条件、但原始产业发展遭遇瓶颈的村镇,鼓励通过发展农村电商,实现农村产业转型与升级。可借鉴“沙集模式”,由电子商务催生本地家具类经营业务,是信息化带动工业化发展方式的代表。鼓励社区交流、宣传引导电商进村入户,借助农村独特的社会资本,充分发挥模范带头效应,建立完备的行业协会运行模式,推动农村地区及时调整产业结构,实现电商致富的新型农村经营模式。

第二,针对具有发展成“淘宝村”条件的村镇,可依托农村得天独厚的农产品产业基础,推动“互联网+农业”产业融合,打造农业复合型发展新常态。通过政府政策支持,支部大力推动,传授并使村民接受互联网经营的理念与技术手段,实现的农产品电子商务模式。发展农村电商带动特色产业发展,将具有产业基础和地方特色的村镇,通过支持引导促进“淘宝村”以集聚程度扩大的方式继续强化。

第三,针对当前存在的“淘宝村,应加强政府与协会力量作用于道德约束、配套产业等方面。强化电商协会职能,通过产品设计、建立品牌等方式,缓解“淘宝村”诚信经营与同质化竞争问题。通过人才雇佣、强化培训、规模化经营等方式,缓解“淘宝村”用工荒与空间束缚问题。尝试发展服务业等配套产业,鼓励代理运营、店铺设计、餐饮等类别的服务商,为“淘宝村”注入可持续发展新鲜活力。

“淘宝村”具有城乡二元经济结构的特点,兼具农村经济中的小农生产与城市经济中的社会化服务,“淘宝村”模式作为中国农村经营的新模式,正肩负着推动农村经济发展、促进城乡一体化的重要任务。“快递+电商+农业”已成为精准扶贫的模式之一,将互联网时代日益主流化的电子商务纳入扶贫开发工作体系,作用于以村镇为单位的帮扶对象,实现电商扶贫。

| [] |

陈亮、崔丽丽、蒋正伟、李孜、罗震东、盛振中、王金杰、曾亿武, 2016, "淘宝村新突破——中国淘宝村研究报告(2016)", 阿里研究院.

|

| [] |

崔丽丽、王骊静、王井泉,

2014, “社会创新因素促进淘宝村电子商务发展的实证分析——以浙江丽水为例”, 《中国农村经济》, 第 12 期, 第 50–60 页。 |

| [] |

董保宝、周晓月,

2015, “网络导向、创业能力与新企业竞争优势——一个交互效应模型及其启示”, 《南方经济》, 第 1 期, 第 37–53 页。 |

| [] |

董坤祥、侯文华、丁慧平,

2016, “创新导向的农村电商集群发展研究——基于遂昌模式和沙集模式的分析”, 《农业经济问题》, 第 10 期, 第 60–69 页。 |

| [] |

方世建、桂玲,

2015, “创业政策视角下创业和经济增长的关系”, 《经济管理》, 第 5 期, 第 161–166 页。 |

| [] |

房冠辛,

2016, “中国淘宝村:走出乡村城镇化困境的可能性尝试与思考——一种城市社会学的研究视角”, 《中国农村观察》, 第 3 期, 第 71–81 页。 |

| [] |

郝福满, 2016, "中国'淘宝村'和电商减贫的国际经验", 世界银行中国局局长在第四届"淘宝村"高峰论坛的讲话.

|

| [] |

李姝,

2012, “中国战略性新兴产业发展思路与对策”, 《宏观经济研究》, 第 2 期, 第 50–55 页。 |

| [] |

梁强、邹立凯、杨学儒、孔博,

2016, “政府支持对包容性创业的影响机制研究——基于揭阳军埔农村电商创业集群的案例分析”, 《南方经济》, 第 1 期, 第 42–56 页。 |

| [] |

刘辉、刘瑾,

2008, “基于电子商务环境的浙江省农产品供应链整合模式研究”, 《农业经济》, 第 1 期, 第 79–80 页。 |

| [] |

刘杰、郑风田,

2011, “社会网络、个人职业选择与地区创业集聚-基于东风村的案例研究”, 《管理世界》, 第 6 期, 第 132–151 页。 |

| [] |

吕丹,

2015, “基于农村电商发展视角的农村剩余劳动力安置路径探析”, 《农业经济问题》, 第 3 期, 第 62–68 页。 |

| [] |

马鸿佳、侯美玲、宋春华,

2015, “社会网络、知识分享意愿与个人创新行为:组织二元学习的调节效应研究”, 《南方经济》, 第 6 期, 第 100–113 页。 |

| [] |

丘海雄、徐建牛,

2004, “产业集群技术创新中的地方政府行为”, 《管理世界》, 第 10 期, 第 36–46 页。 |

| [] |

曾亿武、郭红东,

2016, “农产品淘宝村形成机理:一个多案例研究”, 《农业经济问题》, 第 4 期, 第 39–48 页。 |

| [] |

曾亿武、郭红东,

2016, “电子商务协会促进淘宝村发展的机理及其运行机制——以广东省揭阳市军埔村的实践为例”, 《中国农村经济》, 第 6 期, 第 51–60 页。 |

| [] |

曾亿武、邱东茂、沈逸婷、郭红东,

2015, “淘宝村形成过程研究:以东风村和军埔村为例”, 《经济地理》, 第 12 期, 第 90–97 页。 |

| [] |

张嘉欣、千庆兰、陈颖彪、姜炎峰,

2016, “空间生产视角下广州里仁洞淘宝村的空间变迁”, 《经济地理》, 第 1 期, 第 120–126 页。 |

| [] |

周月书、公绪生,

2013, “农村新兴经营模式的融资制度变迁分析——基于江苏省沙集镇的探讨”, 《农业经济问题》, 第 12 期, 第 81–87 页。 |

| [] |

朱邦耀、宋玉祥、李国柱、于婷婷,

2016, “C2C电子商务模式下中国淘宝村的空间聚集格局与影响因素”, 《经济地理》, 第 4 期, 第 92–98 页。 |

| [] |

左军,

1988, “层次分析法中判断矩阵的间接给出法”, 《系统工程》, 第 6 期, 第 56–63 页。 |

| [] |

Blasio G D, Addario S D, 2005, "Do Workers Benefit From Industrial Agglomeration". Journal of Regional Science, 45(4), 797–827.

DOI:10.1111/jors.2005.45.issue-4 |

| [] |

Cheah , Waishiang A. B. Masli and Mit E., 2013, "Sustainability Modelling of e-Commerce for Rural Community:A Case from Long Lamai e-Commerce Initiative". International Conference on Informatics and Creative Multimedia, IEEE Computer Society, 282–287.

|

| [] |

Glaeser E. L., Kerr W. R. and Ponzetto G. A. M., 2010, "Cluster of Entrepreneurship". Journal of Urban Economics, 67(67), 150–168.

|

| [] |

I. S., Gill and H., Kharas, 2007, "An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth", Published by the World Bank.

|

| [] |

Dong-Heon Kwak and Hemant Jain, 2015, "The Role of Web and E-Commerce in Poverty Reduction: A Framework Based on Ecological Systems Theory", E-Life: Web-Enabled Convergence of Commerce, Work, and Social Life, Published by Springer International Publishing: 143-154.

|

| [] |

Jofre-Monseny J, Marín-López R and Viladecans-Marsal E., 2011, "The Mechanisms of Agglomeration:Evidence From the Effect of Inter-Industry Relations on the Location of New Firms". Journal of Urban Economics, 70(23), 61–74.

|

| [] |

Leong C., Pan S. L., Newell S. and Cui L., 2016, "The Emergence of Self-Organizing E-Commerce Ecosystems in Remote Villages of China:A Tale of Digital Empowerment for Rural Development". Mis Quarterly, 40(2016), 475–484.

|

| [] |

Lin G., Xie X. and Lv Z., 2016, "Taobao Practices, Everyday Life and Emerging Hybrid Rurality in Contemporary China". Journal of Rural Studies, 47(2016), 514–523.

|

| [] |

O. Sorenson, P. G. Audia, 2000, "The Social Structure of Entrepreneurial Activity:Geographic Concentration of Footwear Production in the United States, 1940~1989". American Journal of Sociology, 106(2), 424–462.

DOI:10.1086/316962 |

| [] |

Paul C. J. M., Siegel D. S., 1999, "Scale Economies and Industry Agglomeration Externalities:A Dynamic Cost Function Approach". American Economic Review, 89(1), 272–290.

DOI:10.1257/aer.89.1.272 |

| [] |

Peng Y., 2004, "Kinship Networks and Entrepreneurs in China's Transitional Economy". American Journal of Sociology, 109(5), 1045–1074.

DOI:10.1086/382347 |

| [] |

S. Shane and D. M. Cable, D. M. Cable, 2002, "Network Ties, Reputation and the Financing of New Ventures". Management Science, 48(3), 364–381.

DOI:10.1287/mnsc.48.3.364.7731 |

| [] |

S. Shane and S. D. Venkataraman, S. D. Venkataraman, 2000, "The Promise of Entrepreneurshop as a Field of Research". Academy of Manage Review, 25(1), 217–226.

|

| [] |

Standifird S. S., 2001, "Reputation and E-commerce:e Bay Auctions and the Asymmetrical Impact of Positive and Negative Ratings". Journal of Management, 27(3), 279–295.

DOI:10.1177/014920630102700304 |

| [] |

Yen C. H., Lu H. P., 2008, "Factors Influencing Online Auction Repurchase Intention". Internet Research, 18(1), 7–25.

DOI:10.1108/10662240810849568 |