文章信息

- 魏晓燕, 毛旭锋, 夏建新

- Wei Xiaoyan, Mao Xufeng, Xia Jianxin

- 自然保护区移民生态补偿定量研究——以内蒙古乌拉特国家级自然保护区为例

- Ecological Compensation Quantitative Study on Nature Reserve Ecological Emigrants:Taking the Urad National Nature Reserve as An Example

- 林业科学, 2013, 49(12): 157-163

- Scientia Silvae Sinicae, 2013, 49(12): 157-163.

- DOI: 10.11707/j.1001-7488.20131222

-

文章历史

- 收稿日期:2013-01-29

- 修回日期:2013-04-25

-

作者相关文章

2. 青海师范大学生命与地理科学学院 西宁 810000;

3. 中央民族大学生命与环境科学学院 北京 100081

2. College of Life and Geography Science, Qinghai Normal University Xining 810000;

3. College of Life and Environmental Science, Minzu University of China Beijing 100081

自然保护区在保护重要和典型的生态功能区、遏制生态环境进一步退化、缓解生物多样性锐减速度等方面,发挥着极为重要的作用(张晓妮等,2007)。截至2008年底,全国共建立各类自然保护区2 531个,总面积15 188万hm2,约占国土面积的15.19%。这些自然保护区保护着我国大部分濒危和珍稀野生动植物及其栖息地,也保护着约2 000万hm2的原始天然林、天然次生林和约1 200万hm2的各种典型湿地(王昌海等,2011)。

部分保护区建设与发展可能涉及生态移民(李星群,2012)。对这些地区而言,生态移民补偿是影响保护区建设成败的关键因素之一。生态补偿是一种以保护生态环境、促进人与自然和谐发展为目的,根据生态系统服务价值、生态保护成本和机会成本,运用政府和市场手段,调节生态保护利益相关者之间利益关系的公共制度(蔡邦成等,2005)。合理的生态补偿标准,既要充分考虑移民的损失和贡献,又要考虑利益相关体的经济水平。中国自然保护区大多位于经济落后的民族地区和偏僻山区,当地传统的生产生活方式对自然资源的依赖性很强,自然保护区的建立限制了当地居民对资源的使用,保护区的发展很大程度上牺牲了一部分人的利益(陈传明,2012)。如自身利益的损失和对保护区的贡献未得到合理的补偿,其后续发展和生活难以保障,会造成新的贫困和社会不均(段跃芳等,2010)。如何制定合理的补偿标准,在保护好自然资源的基础上,对生态移民进行合理的补偿,是摆在保护区和当地经济发展的迫切难题。

从移民的损失来看,主要体现在固定资产损失、机会成本损失、生活成本增加导致的损失和无形资产损失等(如社会资源的损失等),这部分损失的补偿相对简单,可通过问卷和实地调查数据分析确定。不同的分析方法如费用分析法(蔡邦成等,2008)、机会成本法(李晓光等,2009)、市场价值法(李怀恩等,2010)以及条件价值法(杨光梅等,2006;贺桂珍等,2007)均被应用到了此类生态补偿的核算中。从移民的贡献来看,其生态贡献往往难以衡量,其补偿往往难以实现。移民搬迁将直接减少人类对自然生态系统的占用和影响,有利于生态系统的保护和恢复。但是,生态补偿标准并非生态系统服务功能的价值,如果以生态系统服务功能的价值存量作为生态补偿的标准和依据,其结果显然不合理,难以应用到生态补偿的实践中。生态系统服务本身的价值并非由于移民产生的,移民的生态贡献在于移民前后生态系统服务的变化值。因此,如何衡量移民的生态贡献,是制定科学、合理生态补偿标准面临的主要困难之一。

解决办法可能有2种: 1)直接通过对比移民搬迁后生态系统服务价值的变化值作为移民生态补偿标准的参考依据,但是该方法应用的前提是长期的监测数据做支撑;2)通过移民生态足迹的变化间接反映移民的生态贡献量,该方法具有直接、客观和科学的特点(魏晓燕等,2012)。本文拟在这2种方法的基础上,以内蒙古乌拉特后旗梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区为案例区,结合当地经济发展现状,核算移民的生态贡献,制定较为科学和合理的补偿标准,为我国自然保护区生态补偿提供参考和科学依据。

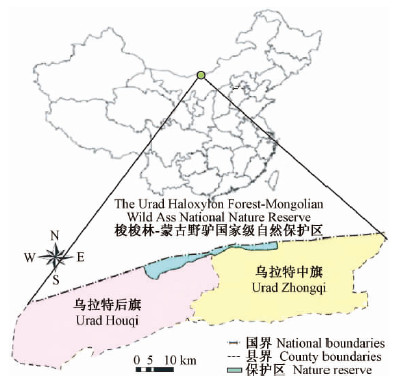

1 研究区概况乌拉特后旗梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中、后旗北部的中蒙边境沿线,位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中、后旗北部的巴音杭盖苏木、宝音图苏木、格日勒图敖登苏木和巴音前达门苏木境内。地理位置为106°15'—108°00' E,41°51'—42°27'N,东西横跨140km,南北纵深5~29 km,总面积131 800 hm2(图 1)。

|

图 1 乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区

Fig. 1 The Urad Haloxylon Forest-Mongolian Wild Ass National Nature Reserve

|

乌拉特保护区以珍稀濒危野生动植物蒙古野驴(Equus hemionus)和梭梭(Haloxylon ammodendron)林为主要保护对象,是西北地区荒漠化生态系统发生、发展和演变规律的活教材,是荒漠地区重要的物种基因库,对维持当地生态环境具有重要的价值。然而,由于受自然灾害和人为破坏等因素的影响,保护区内和周边的草原植被覆盖率由20世纪60年代的30%下降到目前的13%,牲畜可食用牧草由180多种减少到目前的70多种,草场产草量由原来的394.5 kg·hm-2(干质量)降到目前的102 kg·hm-2。保护区内及周边人畜常常渗透到核心区,过渡干扰使自然生物链发生断带,生态环境整体质量呈现下降趋势。为减少人类活动对保护区的扰动,从2001年开始实行生态移民工程,将牧民从保护区内及周边整体迁出。移民迁出后,草场逐年得到恢复,生态环境逐渐改善。

乌拉特后旗拥有丰富的资源优势,2011年该旗再度跨入中国西部县域经济基本竞争力百强旗县、中国新能源产业百强旗县和中国西部最具投资潜力百强旗县,具有较高的经济发展水平。然而,移民却面临收入低、后续生活缺乏保障等问题,合理的生态补偿依然是乌拉特后旗政府需要面对的主要问题之一。

2 研究方法 2.1 基于生态系统服务价值变化的补偿标准 2.1.1 移民贡献范围确定移民从保护区内和周边搬迁后,将直接减少人类对生态系统的占用和影响,有利于生态系统的保护和恢复,保护区生态系统服务的价值必将增大。但是,生态系统服务本身的价值是生态系统长期演化过程中积累和形成的,并非由于移民产生。移民的生态贡献主要体现在移民前后生态系统服务的变化值,如表 1所示。

|

|

生态系统服务功能的价值存量不能作为补偿标准和总量,以此为基础的研究结果往往是天文数字,远超地方财政能力,利益相关方很难以此为依据制定补偿标准。从现行的社会经济发展来看,移民的补偿标准首先应基于生态系统服务直接使用价值的变化来核算,而这种变化应该是由移民迁移直接带来或者产生的。通过对当地管理人员的访问和实地调查,确定移民的3种直接的生态贡献,其最客观、最直接也是最容易度量的直接使用价值贡献包括草场生物量的增加、木材蓄积量增加和药用植物恢复3项。

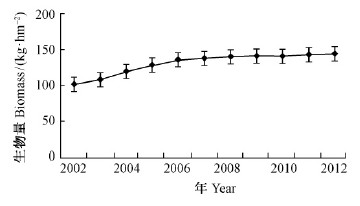

2.1.2 移民补偿年限研究补偿的年限主要考虑移民迁出后对植被恢复具有直接影响的年数。一般而言,牧民迁出后,保护区生态环境不再遭受人类直接的影响和破坏,植被恢复迅速。经历数年后,植被恢复进入长期的自然恢复过程,牧民搬迁对植被的改善作用逐渐减弱。因此,生态补偿的年限主要基于草地生物量恢复曲线的拐点来确定。草场的生物量受自然和人为因素影响,而自然因素中降雨是影响干旱地区草场生长的主要因素。由于研究期内的降雨量年际变化并不大,这里假设人为扰动因素是影响草场生物量变化的主要因素。自2002年开始,梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区管理局对保护区每年对草场情况进行样地调查,分析保护区建立后草场的质量变化,如图 2所示。

|

图 2 保护区草场生物量变化曲线

Fig. 2 Change curve of grass biomass in the nature reserve

|

生物量曲线在最初几年斜率较大,说明草地干质量在最初几年增加较快;进入2007年以后,曲线出现一个较为明显的拐点,草地干质量的增加量逐渐减少,说明移民搬迁对草场的直接影响逐渐减小,草场开始进入一个长期的自然恢复期。因此,移民的直接生态贡献的补偿年限选取为2002—2007年6年时间。

2.2 基于生态足迹变化的补偿标准 2.2.1 生态足迹理论生态足迹是由加拿大生态经济学家William提出、由Wackernagel完善的一种度量社会经济发展可持续程度的方法(Wackernagel et al.,1996;1999)。它是采用基于土地面积的生态足迹和生态承载力指标对一定区域内人类活动的自然生态影响的一种测度,具有客观明了、易于理解和可操作性强等优点。将生态足迹方法应用到生态补偿标准的计算中,主要是因为它能客观反映出移民对生态系统的占用情况,通过对比移民的生态足迹与本地居民的平均生态足迹,可以发现移民本身对生态系统生态的贡献及其价值。

生态足迹的核算主要是基于生产这些人口消费的资源和吸纳这些人口所产生的废弃物所需要的生物生产性土地的总面积(Wackernagel et al.,1998),相关的核算方法不在此赘述。考虑到中国不同地区生产力的差异巨大和内蒙古乌拉特后旗地区特殊的自然环境条件,借鉴相关研究成果,确定研究各种类型土地的产量因子分别为耕地0.52、建筑用地1.66、草地1.07、森林0.68和水域1.07(刘某承等,2010)。

2.2.2 补偿标准核算国内有学者基于生态承载力的贡献对自然保护区居民进行了生态补偿标准的研究(蔡海生等,2010;王亮,2011;杨志平,2011),比较保护区与所在区域的生态承载力,取其差值作为补偿的依据,是生态补偿的新尝试。然而,基于保护区与所在区域的生态承载力差值进行补偿,移民本身对自然生态系统的占用并未体现出来,不能客观反映移民的生态贡献。因此,本文提出一种新的核算生态补偿标准的方法,将移民生态足迹与迁入地生态足迹的差值作为补偿依据,既能客观反映出移民对当地的生态贡献,又能客观体现地区资源利用效益和经济水平差异。核算过程如下:

1)计算移民迁入地人均生态足迹:

| $ {E_1} = E{F_1}/{P_1}。 $ | (1) |

2)计算移民人均生态足迹:

| $ {E_2} = E{F_2}/{P_2}。 $ | (2) |

3)计算移民迁入地区的人均生态足迹效率:

| $ {E_f} = GD{P_s}/E{F_1}。 $ | (3) |

4)计算移民所在省的人均生态足迹差额:

| $ {E_d} = {E_1}/{E_2}。 $ | (4) |

5)计算人均生态补偿额度:

| $ {C_{av}} = {E_f} \times {E_d}。 $ | (5) |

生态监测数据主要来源于乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区管理局。生态足迹核算涉及迁入地和牧民生物资源的消费和能源资源的消费。综合考虑当地经济发展和移民生产和生活现状,选取2011年作为核算年份,主要数据来源于《乌拉特后旗2011统计年鉴》中城镇和农村消费数据等。由于该地区为干旱地区,计算中主要考虑生物资源消费,分为农产品、动物产品、水产品、林产品等几大类,各大类再进一步细分。能源资源消费根据乌拉特后旗实际情况主要考虑了原煤、焦炭、原油、汽油、燃料油、液化石油气、电力等能源类型,以单位化石燃料的平均热量为标准,通过折算系数将区域内能源消费换算成一定的化石能源用地面积(Wackernagel et al.,1997;罗佳等,2007)。

3 结果与讨论 3.1 基于生态系统服务变化的补偿标准 3.1.1 草场生物量增加的补偿分析发现,2002—2007年的6年内保护区草场生物量增长约为(138.3-102.3)kg·hm-2×131 800 hm2=4.74×106 kg。按照当地饲料的市场价格2.66元·kg-1计算,总计1.26×107元,按保护区总迁移人口885人来算,仅草场恢复贡献方面人均应补偿14 200元。

3.1.2 木材蓄积量增加的补偿标准据统计,一个普通4口之家的农户一年需要烧柴3 829 kg,折合木材7.64 m3(夏建军等,2002)。人均年消费1.91 m3,按照当地薪柴价格180元·m-3计算,一年人均贡献的价值在344元,6年合计为2 064元。

3.1.3 药用植物恢复的补偿标准当地药用植物主要为一种名为肉苁蓉(Cistanche deserticola)的药材,具有很高的药用和经济价值。当地牧民一般都会在每年3~10月进行采摘,增加家庭收入。由于没有直接的数据,研究组对移民、当地居民和保护区管理人员进行了问卷和分析,一个家庭的收入平均为每年1 100元,人均约为每年261元,6年合计为1 566元。

综合上述3项计算结果,基于生态系统直接服务价值变化的补偿标准建议为每人17 830元。

3.2 基于生态足迹变化的补偿标准 3.2.1 生态足迹和生态承载力核算乌拉特后旗2011年生物资源消费类生态足迹、生态承载力以及汇总情况如表 2~5所示。该旗2011年人均生态足迹为1.560 hm2·a-1,而人均的生态承载力为13.883 hm2·a-1,人均的生态盈余达到12.320 hm2·a-1。造成上述结果的主要原因是该地区人口少,草地的人均面积大。以上数据说明乌拉特后旗的人类活动对自然生态系统尚未超出生态承载力。

|

|

|

|

|

|

|

|

耕地、草地、林地、水域、化石能源用地和建筑用地的人均生态足迹分别为0.179,0.492,0.015,0.029,0.816和0.028 hm2·a-1,该旗对化石能源用地、耕地和草地的需求最大。而对应的人均生态承载力分别为耕地0.218 hm2·a-1、草地13.596 hm2·a-1、林地0.045 hm2·a-1和建筑用地0.023 hm2·a-1,化石能源用地为零,而水域的生态承载力几乎可以忽略不计。可以发现,耕地、草地和林地的生态承载力供给较大,相比生态足迹略有剩余。其中,草地的生态承载力最大,人均达到13.596 hm2·a-1。生态赤字最高的为林地,人均达到了0.029 hm2·a-1,这也是由当地特殊的自然地理条件决定的。

3.2.2 乌拉特后旗移民生态补偿核算根据统计的数据,结合生态补偿核算方法,计算得到乌拉特后旗生态移民的补偿标准如表 6所示。由于人口少,而经济总量加大,人均生态足迹效率较高。考虑到该地区高的生态承载力和低生态足迹,人均补偿的额度估计为25 810元。按照家庭户均3位成年人口核算,每个家庭补偿额度应该在77 430元左右。由于生态足迹是基于最新统计数据核算的,其核算结果已经综合考虑了移民多年生态贡献的累积,因此,基于生态足迹的补偿年限建议为1年,即能合理反映出移民的生态贡献情况。

|

|

基于生态系统服务变化的补偿标准为每人17 830元,按户均3个成年人核算,每户应补偿53 490万元,该结果可作为生态补偿标准的下限;基于生态足迹变化的补偿标准为每人25 810元,户均77 430元,该结果可作为生态补偿标准的上限。基于生态系统服务变化的补偿标准低于生态足迹变化的补偿标准,造成上述结果主要有3个原因:第一,只核算了生态系统的部分直接使用价值,间接变化部分未考虑在内;第二,生态足迹核算的内容不仅包括草地,还包括森林、水域和耕地,核算的范围更广;第三,当地较少的人口和较高的GDP导致该地区生态足迹效率非常高,也相应拉高了补偿标准。平均二者结果,基于生态贡献的户均的补偿标准应建议为65 460元。当地政府依据移民固定资产损失、机会成本损失等内容,提出户均40 000元的补偿标准。综合本次研究结果和当地补偿现有标准,建议户均的补偿标准应在每户40 000元的基础上增加到每户105 460元。

在对移民再生产调查过程中发现,移民将土地以一年7 500元·hm-2(户均1 hm2)的价格转包,每年有7 500元的收入。政府还安排青壮年到附近的厂矿打工,家庭年收入20 000~30 000元不等。即使按移民家庭年收入最高值30 000元核算,加上政府提出的户均40 000元的一次性补偿,如果没有住房保障的情况下,70 000元显然不足以满足移民再生产和后续生活的需要。

对比分析2种方法发现,基于生态系统服务价值变化的生态补偿核算,能直接、客观反映生态移民对保护区生态环境的贡献,其补偿标准实践性和可操作性较强;基于生态足迹变化的生态补偿标准核算,能全面和客观反映出生态移民生产和生活对生态占用的变化情况,进而从侧面反映移民为生态环境保护所做的贡献,结合生态足迹效率制定生态补偿标准,具有客观性和全面性;2种方法各具特色,综合二者开展生态补偿标准研究,可能得到较为合理的结果。上述研究结果,客观、科学地反映了移民的生态贡献,其补偿标准也充分考虑了当地社会经济发展水平和当地政府的财政支持水平,具有较强的操作性。

当然,论文也存在不足之处。例如,移民补偿年限的确定,还需要更加科学的解释;移民适宜数量和生态补偿资金保障措施等,都需要进一步研究。

4 结论本文基于生态系统服务理论和生态足迹理论和方法,对比分析了乌拉特梭梭林-蒙古野驴国家级自然保护区移民迁移后对保护区生态环境的贡献,结合当地社会经济情况,核算和对比生态移民的补偿标准,得到以下几个初步的结论:

1)基于生态系统服务价值变化的生态补偿核算,能直接、客观反映生态移民对保护区生态环境的贡献,其补偿标准实践性和可操作性较强;基于生态足迹变化的生态补偿标准核算,能全面和客观反映出生态移民生态占用的变化情况,从侧面反映移民为生态环境保护所做的贡献。

2)基于生态系统服务变化的补偿标准建议为每人17 830元,基于生态足迹变化的补偿标准核算为每人25 810元,综合上述分析结果,建议人均生态贡献补偿额度为21 820元。

3)综合本次研究结果和当地执行的补偿标准,建议户均总的补偿标准为105 460元。值得一提的是,生态补偿的来源、补偿年限和补偿方式等关键问题还有待进一步深入研究。希望本案例研究,能为我国自然保护区生态移民补偿提供有益的参考。

| [1] |

蔡邦成, 陆根法, 宋莉娟, 等.2008. 生态建设补偿的定量标准——以南水北调东线水源地保护区一期生态建设工程为例. 生态学报, 28(5): 2413 -2416.( 1) 1)

|

| [2] |

蔡邦成, 温林泉, 陆根法.2005. 生态补偿机制建立的理论思考. 生态经济, (2): 47-51.( 1) 1)

|

| [3] |

蔡海生, 肖复明, 张学玲. 2010. 基于生态足迹变化的鄱阳湖自然保护区生态补偿定量分析. 长江流域资源与环境, 19(6): 623-627.( 1) 1)

|

| [4] |

陈传明. 2012. 闽西梅花山国家级自然保护区的生态补偿机制——基于当地社区居民的意愿调查. 林业科学, 48(4): 127-132.( 1) 1)

|

| [5] |

段跃芳, 孙永平. 2010. 南水北调中线工程丹江口库区外迁移民安置策略探析. 三峡大学学报: 人文社会科学版, 32(5): 15-18.( 1) 1)

|

| [6] |

贺桂珍, 吕永龙, 王晓龙, 等. 2007. 应用条件价值评估法对无锡市五里湖综合治理的评价. 生态学报, 27(1): 270-280.( 1) 1)

|

| [7] |

李怀恩, 庞 敏, 肖 燕, 等.2010. 基于水资源价值的陕西水源区生态补偿量研究. 西北大学学报: 自然科学版, 40(1): 149-154.( 1) 1)

|

| [8] |

李晓光, 苗 鸿, 郑 华 等. 2009. 机会成本 法在确定生态补偿标准中的应用——以海南中部山区为例. 生态学报, 29(9): 4875-4883.( 1) 1)

|

| [9] |

李星群. 2012. 民族地区自然保护区周边社区民生问题研究——以广西为例. 广西民族研究, (1): 167-171.( 1) 1)

|

| [10] |

刘某承, 李文华, 谢高地. 2010. 基于净初级生产力的中国生态足迹产量因子测算. 生态学杂志, 29(3): 592-597.( 1) 1)

|

| [11] |

罗 佳, 李春梅, 黄建武, 等. 2007. 湖北省2004年生态足迹分析. 华中师范大学学报, 21(6): 41-42.( 1) 1)

|

| [12] |

王 亮. 2011. 基于生态足迹变化的盐城丹顶鹤自然保护区生态补偿定量研究. 水土保持研究, 18(3): 272-280.( 1) 1)

|

| [13] |

王昌海, 温亚利, 胡崇德, 等. 2011. 中国自然保护区与周边社区协调发展研究进展. 林业经济问题, 31(1): 255-267.( 1) 1)

|

| [14] |

魏晓燕, 夏建新, 吴燕红. 2012. 基于生态足迹理论的生态补偿标准研究. 水土保持研究, 10(5): 1-7.( 1) 1)

|

| [15] |

夏建军, 瞿志光, 刘 承. 2002. 实施小水电代燃料工程为改善生态环境作贡献. 中国水能及电气化, (6): 1-20.( 1) 1)

|

| [16] |

杨光梅, 闵庆文, 李文华, 等.2006. 基于CVM方法分析牧民对禁牧政策的受偿意愿: 以锡林郭勒草原为例. 生态环境, 15(4): 747-751. ( 1) 1)

|

| [17] |

杨志平. 2011. 基于生态足迹变化的盐城市麋鹿自然保护区生态补偿定量研究. 水土保持研究, 18(4): 261-264.( 1) 1)

|

| [18] |

张晓妮, 王忠贤, 谢熙伟. 2007. 自然保护区社区居民经济利益保障问题探讨. 中国农学通报, 23(5): 546-551.( 1) 1)

|

| [19] |

Wackernagel M, Yount J D. 1998. The ecological footprint: an indicator of progress toward regional sustainability. Environment Monitoring and Assessment, 51(1/2): 511-529.( 1) 1)

|

| [20] |

Wackernagel M, Onisto L, Bello P, et al. 1999. National natural capital accounting with the ecological footprint concept. Ecological Economics, 29(3): 375-390.( 1) 1)

|

| [21] |

Wackernagel M, Rees W. 1996. Our ecological footprint: reducing human impact on the earth. Gabriola Island: New Society Publishers.( 1) 1)

|

| [22] |

Wackernagel M, Rees W. 1997. Perceptual and structural barriers to investing in natural capital: economics from an ecological footprint perspective. Ecological Economics, 20(1): 3-24.( 1) 1)

|

2013, Vol. 49

2013, Vol. 49