文章信息

- 孔凡斌, 廖文梅

- Kong Fanbin, Liao Wenmei

- 中国林业市场化进程的林业发展效应——基于31个省(市、自治区)2002—2011年相关统计数据

- Forestry Development Effects of Forestry Marketization Process in China:Based on Statistical Data of 31 Provinces (Cities and Autonomous Regions) during 2002 to 2011

- 林业科学, 2013, 49(12): 126-135

- Scientia Silvae Sinicae, 2013, 49(12): 126-135.

- DOI: 10.11707/j.1001-7488.20131219

-

文章历史

- 收稿日期:2013-05-27

- 修回日期:2013-10-17

-

作者相关文章

2. 江西农业大学经济管理学院 南昌 330045

2. School of Economics and Management, Jiangxi Agricultural University Nanchang 330045

随着社会的进步和人民生活水平的提高,人们对加快经济发展、改善生态状况的需求越来越迫切。林业是实现经济、社会与生态协调发展的关键纽带(王涛,1999)。建国以来,特别是改革开放以来,中国政府采取强有力的改革措施,推动了林业的全面快速发展,林业满足人们对经济增长、社会发展和生态保护需要的能力得到了显著提高(李周,2008),在此期间,中国林业总产值由1978年的48.1亿元增加到2011年的30 597亿元,森林覆盖率由第4次资源清查(1993年)的13.92%增加到第7次资源清查(2008年)的20.36%,林地面积由262.89×106 hm2增加到303.78×106 hm2,森林蓄积量由101.4×108 m3增加到137.21×108 m3,农民家庭林业收入水平也得到了大幅度提升。毫无疑问,以市场化改革为取向的农村家庭承包经营体制改革、林业产权制度主体及配套改革等中国林业经济体制改革在推动林业发展中发挥着极其重要的作用。但是,从推动林业发展的投入要素构成来看,中国林业发展整体上还呈现出粗放型发展的特点。依赖于增加国家资本、土地资源和劳动力等传统经济增长要素投入量以促进林业发展的推动作用是有限的,中国林业的快速健康发展必将更加依赖市场机制在配置资源要素中的基础和主导作用。因此,林业市场化改革问题逐渐引起人们的关注,然而,从已有研究成果来看,制度创新在整个林业发展中的推动作用及效应的定量研究并没有引起人们的足够重视,有关制度创新推动中国林业发展的作用方向、作用程度及作用机制的实证研究还相当缺乏。

本文利用2002—2011年林业市场化指数定量考察中国各省(市、自治区)林业市场化进程和林业发展效应及其作用机制,并据此提出林业市场化改革的对策建议。

1 文献回顾关于林业发展效应的研究,集中在林业发展效应评价和林业发展制约因素2个大方面。林业作为一个复杂的生态系统,其发展亦是一个投入-产出的复杂变换过程。林业发展的多功能理论认为,林业发展概念下的产出应具有持续提供多种林产品和森林生态服务的功能,以满足社会各种需求(Franklin,1989),这也是目前比较一致的观点。众多学者对林业发展效应评价主要从经济、社会和生态效益三大方面展开,赋予3个方面以不同权重以示不同的重要程度,通常将经济效应的权重置于主要,社会和生态效应的权重置于其次(孔凡斌等,2009;张海鹏等,2010;中国集体林产权制度改革主要政策问题研究课题组,2010;李周,2008)。基于这样的观点,有学者认为应该把社会、生态环境目标融于经济目标之中,以避免或减少外部不经济性(黄选瑞等,2000)。也有许多研究是关于众多投入因素对林业发展某一方面效应的影响(冯达等,2010;魏远竹,2000a),如对林业就业效应的影响(柯水发等,2010)和对林区农户增收效应的影响(贺东航等,2010;田军等,2011)等。

林业系统发展理论下的投入效应研究主要是从众多要素或单一要素角度考察其对林业发展的影响。由于我国人口压力巨大,经济体制和林业政策尚不完善,以及水、土资源和生态环境约束等复杂现实,致使影响和制约林业发展的因素很多。早在20世纪90年代,就有学者认为林业投入(包括国家投资、林价、减税让利等政策)不足和经济体制落后是影响我国林业发展的主要矛盾(钱学森等,1988),且不同的林业政策给林业发展带来的效应存在较大差别(Yin et al.,2000),而物质投入、人口因素是最主要和最直接的社会经济因素(陶红军等,2007;黄选瑞等,2000);同时,林地资源禀赋、林业基础设施也是影响林业发展不可忽视的因素(谢晨等,2007;魏远竹等,2000b;徐怡红,2011)。还有学者认为,林业3次产业之间结构的调整和优化是解决当前制约和困扰我国林业发展的有效途径(林如青,2002)。

在国内外已有的文献中,已有不少学者考虑了制度变革对林业发展的影响,如产权制度的进步,尤其是当这些制度涉及财产权利的分配、保证权力下放、治理结构调整以及市场的发展对中欧和东欧小规模的林业可持续发展时至关重要,产权管制对林业经济增长的贡献率较高(高岚等,2012),经济运行体制的变革成为林业发展的主要制约因素(黄选瑞等,2000)。这些研究也只是把市场化改革作为一个单一的控制变量,用一、两个单项指标来代表市场化改革。这些研究对我们了解市场化改革对林业发展的影响非常有意义,但这些变量只能涵盖林业市场化改革中的某一方面,还无法衡量市场化进程的全部方面。因此,必须建立一套系统的度量市场化进程的指标体系,定量考察林业市场化改革对林业发展的影响。本文建立2002—2012年连续10年的中国31个省(市、自治区)的林业市场化相对进程总指数,定量测度这些指数对林业发展的综合影响。

2 计量模型和林业发展效应因素(市场化指数)及其变动趋势 2.1 计量模型的设定在经济增长的投入-产出效应实证文献中,柯布-道格拉斯生产函数是最常用的模型。在一定生产要素投入下林业产出效应也满足基本的生产函数形式,因此,本研究采用传统的三要素生产函数模型,即:

| $ {Y_{it}} = {A_{it}}N_{it}^\alpha K_{it}^\beta L_{it}^\gamma 。 $ | (1) |

| $ {Y_{it}} = {A_{it}}N_{it}^\alpha K_{it}^\beta R_{it}^\gamma 。 $ | (2) |

| $ \begin{array}{l} {Y_{it}} = \ln A + \alpha \ln {N_{it}} + \beta \ln {K_{it}} + \lambda \ln {R_{it}} + \ \rho \ln {M_{it}} + \theta \ln Z + {\varepsilon _{it}}。 \end{array} $ | (3) |

林业市场化改革涉及经济、社会、法律制度等一系列变革,市场化指数是量化中国各省(市、自治区)林业市场化改革进程的指标,因此,市场化指数也必涉及许多方面的指标构成。本文沿用孔凡斌等(2010)设计的中国林业市场化进程指标体系中的各项指标进行测算。该指标体系涵盖了政府与市场的关系、经济主体市场化程度、要素资源市场化程度、生产经营市场化程度和市场制度完善程度5个一级指标,每个一级指标下均由几个二级指标组成,共16项。鉴于林业市场化研究的新进展和《中国林业统计年鉴》2008年之后改版的现实,本文对部分二级指标进行了修正和完善。

2.2.1 市场化指数的构造政府与市场的关系指标由政策消费、政府机构规模和政府投资3个二级指标构成,并与市场化进程之间呈负相关关系。3个二级指标调整如下:政府消费采用地方政府及其他政府控制或政府资助的非市场营利机构年度林业财政决算支出(即,财政事业费)占所属行政区内林业GDP比重,政府机构规模采用林业系统事业单位、机关人数占在岗职工人数比例,政府投资采用林业基本建设支出中地方政府财政预算支出(地方配套)占地方林业总产值(现价)比重。

经济主体市场化程度指标由非国有经济固定资产投资、非国有单位人员规模、非国有经济工业产值、非国有经济税收贡献、非国有工业增加值5个二级指标构成,并与市场化进程之间呈正相关关系。除了对非国有工业增加值的二级指标做出略微修改之外,其他4个二级指标均直接取自孔凡斌等(2010)的研究文献。非国有工业增加值的指标为林业系统非国有独立核算工业企业增加值占独立核算工业企业增加值比重。

要素资源市场化程度指标由劳动力择业自主性、引进外资程度、投资市场化程度、产业市场化程度4个二级指标构成,并与市场化程度之间呈正相关关系。由于《中国林业统计年鉴》第三产业产值中将林业系统“金融业房地产业”的描述形式改为“非林产业”,因此,产业市场化程度用林业产业第三产业产值中林业系统非林产业所占比重来衡量。

生产经营市场化程度指标由农户生产投入市场化程度和农户产出市场化程度2个二级指标构成,其中农户生产投入市场化程度指标有所修改,即采用农户家庭生产经营费用林业现金支出占农户家庭生产经营费用支出比重来衡量。

市场制度完善程度指标由中介人员规模和科技人员规模2个二级指标构成,其中科技人员规模中的科技人员采用林业系统科技人员占在岗职工的比重来衡量。

除了对上述部分二级指标修改做出相关说明外,本文构建的一级指标及所属二级指标均直接采用孔凡斌等(2010)设定的指标体系,其中指标的选择依据及合理性在文献中已有详细说明。

2.2.2 市场化指数的计算关于市场化指数的计算,本文参照樊纲等(2003;2011)计算中国市场化指数的方法,采用无量纲处理,将指标转化为0~10之间的数值,依据指标数值的大小与林业市场化程度高低的理论关系,将指标分为正向和负向关系2类。当指标数值与市场化正相关时,将采用式(4),即数据值越大,指数得分越高,表示林业市场化程度越高:

| $ 第i个指标得分 = \frac{{{V_i} - {V_{\min (i)}}}}{{{V_{\max (i)}} - {V_{\min (i)}}}} \times 10。 $ | (4) |

当指标数值与市场化呈负相关时,则采用式(5),即数据值越大,指标得分越低,表示林业市场化程度也越低:

| $ 第i个指标得分 = \frac{{{V_{\max (i)}} - {V_i}}}{{{V_{\max (i)}} - {V_{\min (i)}}}} \times 10。 $ | (5) |

将各省(市、自治区)2002—2011年的市场化指数进行算术平均后,得到2002年中国林业市场化平均指数为3.971,到2011年增长到4.693。需要说明的是,全国林业总体市场化指数高于各省(市、自治区)的平均市场化指数,具体如图 1所示,2002年全国总体市场化指数为4.618,到2011年增长到5.593。

|

图 1 中国林业市场化指数(2002—2011年)

Fig. 1 The forestry marketization index in China (2002-2012)

|

2002年,林业市场化指数低者依次为青海、上海和西藏,分别为1.693,2.111和2.301,高者依次为福建、海南和浙江,分别为7.030,5.630和5.519;到了2011年,林业市场化低者依次为天津、宁夏和山西,分别为2.575,2.770和2.788,高者依次为福建、广西和广东,分别为6.765,6.082和5.773;市场化增长速度快者为上海、广西和吉林,增长速度分别为3.005,2.005和1.901,市场化增长速度慢者为北京、天津和福建,分别为-0.677,-0.320和-0.265,且呈负向增长。市场化呈负向增长的主要原因是:一是北京和天津两市农户林业产出出现递减,2010和2011年其农户林业产出下降到零;二是北京、天津和福建的利用外资、自筹和其他等资金占固定资产投资资金的比例逐年减少,分别从2002年的48.70%,39.28%和72.27%下降到2011年的0.09%,0%,34.94%;三是福建的要素资源市场化程度在减弱,即林业系统非国有单位从业人员占从业人员的比重及非传统林业就业人数占总就业人数的比重有所下降。此外,各省(市、自治区)市场指数进程的差异有不断缩小的趋势,其标准差有波动性下降态势,标准差从2002年的1.143下升到2011年的1.091,下降了0.052。

2.3.2 林业发展效应指数鉴于现代林业以追求经济、社会和生态三大效益最大化为理想目标,本文据此采用经济、社会和生态综合指数来量化林业发展的程度。经济指标是经营林业而获得产业的收益,主要反映林业经济增长的情况,采用林业产业总产值表示;社会指标指森林资源对促进人类社会发展产生的效益,主要反映农民收入和社会就业的情况,用农民人均纯林业收入和林业系统就业人数表示;生态指标是对人类生存的环境系统在有序结构维持和动态平衡方面而输出的效益(高岚,2005),森林资源越好,环境系统输出的效益越多,森林蓄积量能较好反映林业生态的质和量,因此,采用森林蓄积量表示。对林业发展指数的求解过程如下:首先对每个指标取对数,再利用式(4)对各项指标进行无量纲处理,得到一个0~10之间的指数数值,然后对3个分指数再加权求和得到林业发展的总指数,权数为4,2,2和2,而后得到各省(市、自治区)的林业发展指数,其平均林业发展指数如图 2所示。

|

图 2 中国31个省(市、自治区)的平均林业发展总指数(2002—2011年)

Fig. 2 The average index of forestry development in 31 provinces(cities and autonomous regions)of China(2002—2011)

|

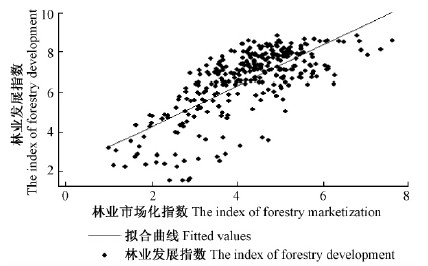

2002—2011年期间,中国林业发展指数从6.075增长到6.925。分省看,2011年林业发展指数从高到低依次为福建、黑龙江、广东、吉林、广西、江西,分别为8.812,8.793,8.627,8.627,8.559和8.451,低者为天津和青海,分别为2.220和3.390。各省(市、自治区)林业发展指数的标准偏差在波动中逐渐缩小,2002年为1.734,2006年上升为最高水平1.814,2010年为最低水平1.541,2011年为1.663。图 3显示,各省(市、自治区)的林业发展指数与市场化指数之间存在明显的正向关系。

|

图 3 中国31个省(市、自治区)的林业发展与林业市场化关系(2002—2011年)

Fig. 3 The relationship of forestry development and forestrymarketization in 31 provinces(cities and autonomousregions)of China(2002—2011)

|

本文中的各省(市、自治区)林业产业总产值数据来源于《中国林业统计年鉴》,均按1990年不变价计算,各省(市、自治区)求总后的林业生产总值在2002年为14 597 176.779万元,到2011年增长至37 945 156.706万元1),年均增长率为11.20%。农民人均林业纯收入以农民人均纯收入通过林业产业总产值与地区生产总值换算求得,该数值由2002年的87.155元增加到2011年的173.199元,年均增长率为7.93% 2),详见图 4。在本文统计数据的2002—2011年期间,森林资源数据变化了3次,3次变化的时间区段分别是2002—2003,2004—2008和2009—2011年,期间各省(市、自治区)对应的森林蓄积量总和数据分别为1 017 768.57,1 210 644.53和1 337 298.04万m3。

|

图 4 中国31 个省(市、自治区)的林业发展指标变化趋势(2002—2011年)

Fig. 4 The trends of forestry development index in 31 provinces ( cities and autonomous regions) of China (2002-2011)

|

1)中国各省(市、自治区)加总的林业产业总产值小于全国总体林业产业总产值,而后林业投资、林业固定资产投资、人均林地面积、农村林业从业人数以及人均受教育年限如同。

2)中国各省(市、自治区)平均的农民人均林业收入小于全国农民人均林业收入,且林业产业总产值、地区生产总值和农民人均收入均使用真实值。

2.3.3 其他影响因素林业物质投入指标和林业基础设施投入指标是影响林业产出的重要投入要素之一,本文分别采用林业投资量和林业固定资产投资指标衡量,数据均来源于《中国林业统计年鉴》。林业投资主要包括生态建设与保护、林业支撑与保障、林业产业发展以及其他投资额;林业固定资产投资包括建筑工程、安装工程、设备、工具、器具购置以及其他投资额。均按1990年不变价计算,各省(市、自治区)林业总投资2002年为1 183 667.198万元,到2011年增长至2 973 013.271万元,年均增长10.78%(图 5)。林业固定资产投资在2002—2006年处于较缓慢增长期,2007—2010年处于快速增长期,2011年大幅度回落。按1990年不变价计算,林业固定资产投资则从2002年的963 706.9万元增长到2010年的2 093 853万元,2011年再回落到1 114 190万元。

|

图 5 中国31 个省(市、自治区)的其他因素变化情况(2002—2011年)

Fig. 5 The trends of the other factors in 31 provinces ( cities and autonomous regions) of China (2002-2011)

|

人力资本投入由农村林业从业人员乘以人均受教育年限计算得出,其中涉及2方面数据,一是农村林业从业人员,由农村从业人数乘以按林业产业总产值占全国地区生产总值的比例求取,均来源于《中国统计年鉴》中的农村从业人员、地区生产总值的统计数据。统计表明,农村林业从业人数从2002年的2 072.782万人增加到2011年的3 278.570万人,在小波动后增长1 205.79万人,年均增长5.227%(图 5)。二是人均受教育年限,数据来源于《中国农村经济统计年鉴》中的人均受教育水平,具体计算方法是:将每一年受教育程度按一定教育年限进行折算,对于年限处理的方法是:大专及以上教育以15.5年计算,高中(中专)、初中、小学和文盲分别以12,9,6年和0年计算。全国各省(市、自治区)平均人均受教育年限从2002年的7.633年增长到2011年的8.146年,增长了0.513年,年均增长0.727%。全国森林资源清查每5年进行一次,各省(市、自治区)的林地面积2002—2011年期间林地面积变化只有2次数据,即各省(市、自治区)林地面积从28 280.34万hm2增长到30 378.19万hm2。为了得到每年变化数据,将各省(市、自治区)林地面积与处理后林地增量面积进行叠加,得出全国各省(市、自治区)造林总面积从2002年的7 764 598 hm2变化到2011年的5 978 613 hm2,每年增幅处于递减趋势(图 5)。

3 回归结果及分析 3.1 林业市场化指数作用于林业发展效应的实证结果本文运用式(3)的理论模型,采用2002—2011年中国31个省(市、自治区)的数据进行检验。首先,对面板数据的残差进行单位根检验,以判断序列是否平稳。本文采用相同根单位根检验LLC(Levin-Lin-Chu)检验和不同根单位根检验Fisher-ADF检验,对lnY,lnMI,lnMI_1,lnMI_2,lnMI_3,lnMI_4,lnMI_5,lnK,lnR,lnN,lnZ进行平稳性检验,检验结果显示,除lnY,lnMI,lnMI_3,lnMI_4的Breitung-stat检验在0.05水平上显著外,其他变量均在0.001水平上显著,基本拒绝了有单位根的原假设,这表明模型中所涉及的序列是平衡的,回归模型是有效的。然后对全样本数据进行个体效应的显著性检验,结果显示固定效应模型优于混合OLS模型,而后对数据进行平稳性检验,单位根检验结果均拒绝了零假设,说明数据比较平稳。本文对2002—2011年各省(市、自治区)的相关数据采用固定效应和随机效应模型进行回归,结果如表 1所示。

|

|

由表 1可知,固定效应模型和随机效应模型参数整体都非常显著,但Hausman检验结果(chi2=-75.91)未能拒绝原假设(随机效应),即随机效应模型优于固定效应模型。因此,本部分采用随机效应模型进行回归,结果如表 1所示。模型参数联合检验的Wald统计量和相应的P值分别为293.47和0.000,表明参数整体上相当显著,且模型的拟合优度R2为0.646。除解释变量人力资本未通过检验外,除了基础设施条件在0.05水平下显著外,林地面积、林业投资和均在0.01水平下显著,其产出弹性分别为0.681和0.251。林业市场化程度的产出弹性为1.208,这代表在保持林业投资、林地面积、基础设施条件等因素不变的条件下,林业市场化指数每提高1%,林业发展指数将会增长1.208。就人力资本而言,其对林业发展指数并不显著,其原因是近10年以来,农村劳动力向发达地区和城镇转移,引起农林业生产人力资本流失,使得人力资本要素对林业发展的贡献受到负面影响。

3.2 林业市场化的五个一级指数作用于林业发展效应的实证结果为了考察林业市场化5个一级指数对林业发展效应的影响以及影响是否存在差异,本文在式(3)的模型中用5个一级市场化指数替代林业市场化总指数,而后同样采用固定效应和随机效应模型进行回归,结果如表 2所示。

|

|

从表 2中可以看出,对2002—2011年的全部样本进行回归的固定效应和随机效应的检验结果表明,模型检验整体上相当显著,Hausman检验结果(chi2=-63.27)未拒绝原假设(随机效应),故认为随机效应模型优于固定效应模型。林业市场化的5个一级指数中,除生产经营市场化程度外,其他4个一级指数均都对林业发展有显著影响。从系数大小来看,要素资源市场化程度、经济主体市场化程度、市场制度完善程度、政府与市场关系指数的弹性系数分别为0.137,0.127,0.070,0.027。这说明,市经济主体市场化程度指数每增加1%,林业总产值将会提高0.127。

要素资源市场化(MI_3)是指劳动力择业自主性、引进外资程度、固定资产投资市场化程度以及产业市场化程度。要素资源市场化程度的产出弹性系数为0.137,表示在其他投入要素和其他市场化一级指数不变的情况下,要素资源市场化程度指数每增加1%,林业发展指数则会提高0.137。各省(市、自治区)MI_3平均指数变化从2002年的3.748降低为2003年的2.284,经过几年波动后,到2009年达到4.699,至2011年又降回3.335,其变化趋势与劳动力择业自主性指标变化相似。2002—2011年期间,正是林业产权改革从试点到全国展开的时期,由于产权改革政策刺激,导致从事传统的农林牧渔业人数上升,而非传统就业的比例处于下降趋势。另外,林业产权改革的核心内容之一就是要盘活林业要素资源,林业生产要素资源的市场化在林业发展中发挥着关键作用,且主要表现为引进和利用外资的水平有所增加,各省(市、自治区)引进和利用外资在林业投资中的平均比重由研究期初的1.43%上升到研究期末的4.51%,各省(市、自治区)林业系统全社会固定资产中外资、自筹和其他资金占林业固定资产投资的平均比重越来越高,由研究期初的14.48%上升到研究期末的63.54%,其中,河北、内蒙古、吉林、黑龙江和江西5省(区)的提高速度很快。

经济主体市场化程度(MI_2)指非国有经济固定资产投资、非国有单位人员规模、非国有经济工业产值、非国有经济税收贡献和非国有工业增加值。经济主体市场化程度的产出弹性系数为0.127,表示在其他投入要素和其他市场化一级指数不变的情况下,经济主体市场化程度指数每增加1%,林业发展指数将会提高0.127。2002—2011年期间,各省(市、自治区)的MI _2平均指数由3.125上升到4.468,增长速度很快,集中表现为各省(市、自治区)林业系统的非国经济固定资产投资占全社会固定资产投资、非国有经济工业产值占工业总产值、非国有工业独立核算企业增加值占工业独立核算增加值的平均比重越来越大,分别由研究期初的29.84%,28.67%和26.52%上升到研究期末的59.77%,47.96%和61.52%。

市场制度完善程度(MI_5)反映市场中介人员规模和科技人员规模。市场制度完善程度的产出弹性系数为0.070,表示在其他投入要素和其他市场化一级指数不变的情况下,市场制度完善程度指数每增加1%,林业发展指数将会提高0.127。2002—2011年期间,各省(市、自治区)的MI_5平均指数由2.651上升到5.669。随着林业市场化进程的推进,各省(市、自治区)科技人员、公共管理和社会组织的就业人数占就业人数的平均比重也随之增加,分别由2002年的1.23%,7.41%上升到2011年的1.97%,15.19%。数据显示,期间的市场中介人员规模所占比重仅提高0.74%。可见,MI_5指数对林业发展的显著影响主要源于科技人员规模所占比重。科技人员规模反映林业生产力的活跃程度,进而也反映技术市场的活跃程度(孔凡斌,2010)。市场制度的完善是一个渐进的过程,尽管科技人员规模上升的速度较慢,但对技术比较落后的传统林业发展来说起到了重要的推动作用。

政府与市场关系(MI_1)综合了政府消费、政府机构规模和政府投资。政府与市场关系的产出弹性系数为0.027,表示在其他投入要素和其他市场化一级指数不变的情况下,政府与市场关系指数每增加1%,林业发展指数将会提高0.027。该项指标对林业发展水平的贡献率不高,且2002—2011年期间,各省(市、自治区)的MI_1平均指数由6.008上升到6.805,上升速度缓慢,说明政府在促进林业行政职能转变和机构精减方面还要经历一个漫长的过程,同时也反映出政府职能与市场经济运行的协调水平也在不断提高,用于政府机构与消费的林业财政投入负担在逐渐减轻,政府对林业经济市场化运行的干预也在减少,用于政府分配资源的程度在逐渐降低。

其他要素与林业市场化指数分解前的检验结果基本一致,除人力资本外,物资资本、林地面积和基础设施条件均对林业发展均有显著影响,弹性系数分别为0.262,0.697和0.035。可见,物资资本投入对林业发展的影响更为重要。

4 结论与建议本文利用中国31个省(市、自治区)的林业市场化指数,定量考察了林业市场化进程对林业发展的效应影响。结果表明,改革开放以来,中国林业经历了一系列市场化改革过程,取得了显著成效,但改革进程还远未完成。由于地域、林业资源等条件的差异,使得中国林业市场化进程在各地区之间也存在差异,但这种差异有减少的趋势。中国林业发展的主要驱动力按影响程度的大小依次为林业市场化程度、林地面积、物质资本和基础设施条件,且都正向作用于中国林业发展。整体上看,林业市场化改革进程深刻地影响着中国林业发展,在中国林业由追求经济目标向追求经济、社会和生态三大效益协调多赢的转型发展阶段,林业市场化改革成为推进林业发展的重要驱动力,在众多市场化进程指数的构造要素中,要素资源市场化程度、经济主体市场化程度、市场制度完善程度、政府与市场关系等对中国林业发展的影响尤为显著。

建立能够适应中国市场经济体制改革和集体林权制度改革要求的林业新体制机制,对于保证新时期“资源增长、农民增收、生态良好、林区和谐”的林业发展目标至为关键。为此,应着重从以下几个方面加以推进:

第一,继续深化推进市场化取向的中国林业经济体制改革,真正发挥市场在林业生产要素配置中的基础性主导作用。为此,要大力发展信息咨询、中介服务等林业社会服务类非传统就业岗位的潜力,通过提高社会保险补贴等财政支出措施刺激非传统就业岗位的增加,加大信贷、税收、社保和相关的救助金政策支持力度,鼓励自谋职业、自主创业,引导林业系统就业人员向非传统就业转移;要加大林业投融资体制改革步伐,拓宽林业投融资渠道,特别是要加大外资、企业自筹和民间资金筹集渠道的开拓,大幅度提高非国有资本在林业发展中的比重,形成全民广泛参与的多渠道、多层次、多形式投入机制;提升林业现代高端服务业的发展水平,重点发挥林业第三产业中非林产业的作用。

第二,继续加大林业基础设施建设资金的国家投入,积极运用金融、价格、补贴等政策工具惠及于民,切实提高农户投入林业资源生产经营项目的积极性,尤其是要大力支持农户家庭高附加值产品的林业资源经营项目的投入,不断提高农户林业资源经营的收入水平;要支持和鼓励社会资本进入林业资源经营领域,激发社会资金发展林业资源、经营林业资源的积极性。

第三,各级政府林业部门要以国家产业政策为指导,按照“谁投资、谁经营、谁受益”的原则,鼓励和扶持个体经济和私营经济,各级林业部门要采取多种形式,广泛宣传国家鼓励非公有制林业发展的方针政策,宣传民营企业、民间资本对经济社会及林业发展的积极贡献。进一步加大对非公有林业经济的扶持、服务、管理力度,为非公有林业经济发展创造宽松的政策环境,吸纳和引进非公有林业经济实体对林业固定资产等方面进行投资,对投资在规模以上的非公有林业经济实体予以优惠政策。同时积极培育壮大非公有制林业经济壮龙头企业,鼓励其开展品种、技术创新和推动现代设施生产,发展龙头企业+基地+农户或龙头企业+农民专业合作社的产业模式,充分发挥龙头企业的示范带动作用,提升产业规模化、集约化、标准化、专业化生产水平,从而扩大非国有单位的从业人员规模、提高林业工业产值水平等。

第四,要正确处理林业发展中政府与市场的关系,切实加快林业行政审批制度改革,取消有碍社会资本进入林业资源经营领域的不合理行政限制,简化行政审批程序,透明行政审批过程;同时要切实建立起既能适应中国林业发展规律、又能充分体现市场经济体制要求的林业管理制度体系,不断完善林业资源管理制度、森林资源保护制度、林业投融资和保险制度、林业科技服务与推广制度、林业信息社会公开制度、林业人力资源管理制度、林业行政审批制度以及社会参与林业激励制度等,以制度创新推动林业快速健康发展,为中国林业发展提供不竭动力。

| [1] |

樊 纲, 王小鲁, 马光荣.2011.中国市场化进程对经济增长的贡献.经济研究, (9): 4-15.( 1) 1)

|

| [2] | 樊 纲, 王小鲁, 张立文, 等.2003.中国各地区市场化相对进程报告.经济研究, (3): 9-18. |

| [3] |

冯 达, 郑云玉, 温亚利.2010.要素投入对林业经济增长的效应研究.中国林业经济, (3): 1-4.( 1) 1)

|

| [4] |

高 岚, 张自强.2012.产权管制、要素投入与林业经济增长关系的实证分析.华南农业大学学报:社会科学版, 11(1): 77-85.( 1) 1)

|

| [5] |

高 岚.2005.林业经济管理.北京:中国林业出版社.( 1) 1)

|

| [6] |

贺东航, 田云辉.2010.集体林权制度改革后林农增收成效及其机理分析——基于17省300户农户的访谈调研.东南学术, (5): 14-19.( 1) 1)

|

| [7] |

黄选瑞, 张玉珍, 周怀钧, 等.2000.对中国林业可持续发展问题的基本认识.林业科学, 36 (4):85-91.( 3) 3)

|

| [8] |

柯水发, 李 周, 郑 艳, 等.2010.中国造林行动的就业效应分析.农业经济问题, (3): 98-103.( 1) 1)

|

| [9] |

孔凡斌, 杜 丽.2009.新时期集体林权制度改革政策进程与综合绩效评价——基于福建、江西、浙江和辽宁四省的改革实践.农业技术经济, (6): 96-105.( 1) 1)

|

| [10] |

孔凡斌, 杜 丽.2010.中国林业市场化进程评价理论及15个省(区)的实证研究.林业科学, 46(10): 135-143. ( 5) 5)

|

| [11] |

李 周.2008.林权改革的评价和思考.林业经济, (9): 3-8.( 2) 2)

|

| [12] |

林如青.2002.福建林业产业结构灰色关联度分析及优势预测.林业资源管理, (5): 40-42.( 1) 1)

|

| [13] |

钱学森, 侯学煌, 马世骏, 等.1988.当前影响我国林业发展的主要矛盾及其对策——250余位专家对我国林业发展战略的论述.林业科学, 24(3): 382-384.( 1) 1)

|

| [14] |

陶红军, 冯中朝.2007.湖北省林业物质投入与产出关系研究及产量灰预测.全国商情(经济理论研究), (4): 8-9.( 1) 1)

|

| [15] |

田 军, 王明林, 陈再祥, 等.2011.秀山县林权改革与农户万元增收问题研究.改革与开放, (20): 116-117.( 1) 1)

|

| [16] |

王 涛.1999.中国社会林业发展展望.中国基础科学, (Z1): 11-13.( 1) 1)

|

| [17] |

魏远竹, 任恒祺.2000a.劳动力要素与林业经济增长方式转变.北京林业大学学报, 22(1): 102-104.( 1) 1)

|

| [18] |

魏远竹, 张春霞, 叶 莉.2000b.中国林业经济增长方式的转变——必要与可能.林业经济问题, (2): 81-84.( 1) 1)

|

| [19] |

谢 晨, 李 周, 张晓辉.2007.森林资源禀赋、改革路径选择与我国农村林业发展.林业经济, (1): 45-52.( 1) 1)

|

| [20] |

徐怡红. 2011. 财政对林业基础设施投入的经济增长效应分析. 林业经济, (6): 74-77.( 1) 1)

|

| [21] |

阎大颖. 2007. 市场化的创新测度方法——兼对2000—2005 年中国市场化区域发展特征探析. 财经研究, (8): 41-50.( 1) 1)

|

| [22] | 张海鹏, 徐晋涛.2009.集体林权制度改革的动因性质与效果评价.林业科学, 45(7): 119-127. |

| [23] |

中国集体林产权制度改革主要政策问题研究课题组.2010.集体林产权制度改革与林地可持续经营.林业经济, (8): 12-30.( 1) 1)

|

| [24] |

Franklin J F.1989.Toward a new forestry.American Forestry, 95: 11-12.( 1) 1)

|

| [25] |

Lucas Jr R E.1998.On the mechanics of economic development.Journal of Monetary Economics, 22(1): 3-42.( 1) 1)

|

| [26] | Yin R, Xu J.2002.A welfare measurement of China's rural forestry reform during the 1980s.World Development, 30(10): 1755-1767. |

2013, Vol. 49

2013, Vol. 49