文章信息

- 白玉宏, 张钦弟, 毕润成

- Bai Yuhong, Zhang Qindi, Bi Runcheng

- 山西接骨木群落分布及其与环境因子的关系

- Relationship between Sambucus williamsii Community Distribution and the Environmental Factors in Shanxi

- 林业科学, 2013, 49(12): 18-24

- Scientia Silvae Sinicae, 2013, 49(12): 18-24.

- DOI: 10.11707/j.1001-7488.20131203

-

文章历史

- 收稿日期:2013-07-27

- 修回日期:2013-11-06

-

作者相关文章

植物群落的空间分布是各种生态因子梯度变化的综合反映(徐远杰等,2010),是不同尺度上环境、空间和生物三大因素共同作用的结果。在区域尺度上,气候、母质和植物区系决定了植被类型;在景观尺度上,海拔使植被局部气候条件发生变化从而导致植被类型的变化,进而决定了植被分布格局;在小尺度上,微生境、土壤养分决定最终的植物群落类型及分布格局(宋同清等,2010)。植物群落分布、物种组成与环境因子的关系一直是植物生态学研究的重要内容之一。

接骨木(Sambucus williamsii)是忍冬科(Caprifoliaceae)接骨木属(Sambucus)落叶灌木。接骨木喜光、耐寒、耐旱、稍耐荫、根系发达、萌蘖性强(刘天慰等,2004),生长于向阳山坡灌丛、林缘,广泛分布于河北、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、福建、广东和广西等地。接骨木具有极高的食(饲)用价值、观赏价值和显著的药用价值。该植物全株入药,接骨止痛;枝叶治跌打损伤、风湿关节炎;根或根皮治痢疾、黄疸,外用治创伤出血;花用作发汗药(沈植国,2011)。

目前,国内外学者对接骨木的研究多集中在营养繁殖的培育、药用成分分析上,如杨洪梅等(2012)、靳程等(2011)、张联伟等(2010)分别对接骨木抗炎活性部位及成分、接骨木脂肪酸含量和接骨木的繁殖扦插技术进行了研究;但是运用数量分析方法分析接骨木群落与环境因子关系的研究还较少。本研究于2012年7—10月对山西接骨木分布区进行植物群落学调查,研究山西接骨木群落分布及其与环境因子之间的关系,为接骨木化学及生理过程的研究提供生态学理论基础,对接骨木群落保护对策的提出和制定提供依据。

1 研究区概况山西地处黄土高原东部、华北大平原西侧,介于太行山与黄河中游峡谷之间。东邻河北,西界陕西,南接河南,北连内蒙古自治区(34°34'8″—40°43'4″N,110°14'6″—114°34'4″E),总面积156 266 km2。年均气温4~14 ℃,1月气温-0.5~14.6 ℃,7月气温19.3~27.3 ℃,年降雨量400~650 mm(马子清,2001)。山西省地处温带与暖温带地区,属温带大陆性季风气候。从南到北,植被带分别为暖温带落叶阔叶林、暖温带针阔叶混交林、暖温带含有落叶阔叶树种的针叶林和温带草原(岳亮等,1993)。地带性土壤为栗钙土,恒山以南的大部分地区土壤为褐土。

2 研究方法 2.1 样方设置与调查2012年7—10月,在山西接骨木分布区,对接骨木群落随机取样,设6块样地,样地概况见表 1。在6块样地内共设置80个5 m×5 m的灌木样方,在每个样方中沿对角线设2个1 m×1 m的草本小样方。记录灌木层和草本层主要植物的种名、高度和盖度。用GPS记录灌木样方的海拔和经纬度;手持罗盘记录灌木样方的坡度和坡向。

|

|

在每个灌木样方中随机获取5个0~20 cm土层土样,带回实验室风干,然后采用4分法混合组成待测土样,共计80个样本。采用电极电位法测定土壤pH值,重铬酸钾容量法-外加热法测定土壤有机质含量,碱解扩散法测定速效氮含量,NaOH熔融-钼锑抗比色法测定全磷含量,NaOH熔融-钼锑抗比色法测定全钾含量(鲍士旦,2000)。

2.3 数据处理灌木和草本植物重要值IV计算公式(苏日古嘎等,2010)为: IV=(Hr+Gr)/2。Hr为相对高度;Gr为相对盖度。

环境因子包括海拔、坡度、坡向、 pH值、土壤有机质含量、土壤速效氮含量、土壤全磷含量和土壤全钾含量。利用TRASP(transformation of aspect)指数将坡向转换为数值0~1(刘秋峰等,2006)。TRASP指数越大表明越向阳,反之越背阴,其中1代表南偏西30°,0代表北偏东30°,计算公式如下:

${\rm{TRASP}} = \frac{{1 - \cos \left[ {\pi \left({A - 30} \right)/180} \right]}}{2}。$

式中: A为坡向。

典范对应分析(CCA)是由CA/RA修改而来的排序方法,由于它能够结合多个环境因子一起分析,从而能更好地反映群落与环境的关系(张金屯,1995)。双向指示种分析法(two-way indicator species analysis,TWINSPAN)可以同时完成样方和物种分类,是国际上通用且使用较为广泛的植物群落数量分类方法(张金屯,2004)。

本研究采用WinTWINS(Version 2.3)对样方进行分类,采用国际通用的Canoco 4.5进行CCA排序,用以揭示群落分布与环境因子的关系,用CanoDraw绘制排序图。

3 结果与分析 3.1 优势种的确定共选取42种优势种(表 2)。

|

|

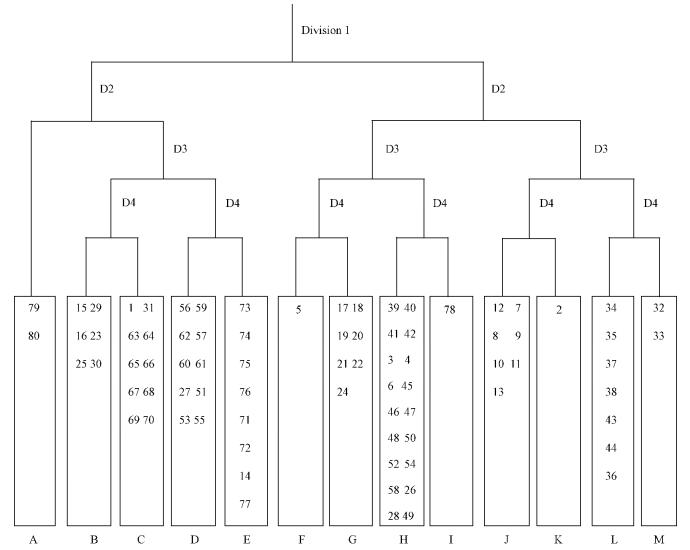

在所调查的80个样方中,共记录170种植物,隶属于52科132属。运用双向指示种分析法(TWINSPAN)进行样方分类,采用第四级的分类结果,结果显示,接骨木80个样方被划分为13个群落类型(图 1)。

|

图 1 接骨木群落80个样方的TWINSPAN分类树状图

Fig. 1 Dendrogram of the TWINSPAN classification of 80 sample plots in Sambucus williamsii community

|

A.接骨木-蝎子草(Girardinia suborbiculata)群落样方79,80。该群落主要分布在云丘山低海拔阴坡半阴坡地区,坡度较小,由于受到旅游开发的影响,人为干扰大,环境较温暖、阴湿。群落总盖度70%~80%。灌木层盖度65%,建群种接骨木高1.6~2 m,盖度50%~60%。草本层盖度70%,主要伴生种为菝葜(Smilax china)。

B.接骨木-披针叶苔草(Carex lanceolata)+龙芽草(Agrimonia pilosa)群落样方15,16,23,25,29和30。该群落主要分布在太岳山海拔1 380 ~1 578 m的灌木丛中,生长在阳坡半阳坡,坡度10 ~25°,环境较干旱。群落总盖度60%~75%,灌木层盖度70%,主要伴生种为土庄绣线菊(Spiraea pubescens)。

C.接骨木-披针叶苔草+北乌头(Aconitum kusnezoffii)群落样方1,31,63,64,65,66,67,68,69和70。该群落主要分布在海拔1 730~1 820 m的较高地区,人为干扰较少。

D.接骨木-披针叶苔草+北马兜铃(Aristolochia contorta)群落样方27,51,53,55,56,57,59,60,61和62。该群落主要分布在中海拔地区腐殖质丰富的沟谷边,环境湿润,土壤肥沃。建群种接骨木长势良好,高达3 m。

E.接骨木-龙芽草群落样方14,71,72,73,74,75,76和77。该群落主要分布在海拔1 800 m左右的灌木丛中。生长在阳坡半阳坡上,坡度5 ~16°,群落总盖度70%~90%,灌木层盖度80%,草本层盖度60%。

F.接骨木-白莲蒿(Artemisia sacrorum)群落样方5。该群落为七里峪村内灌丛,生长在海拔1 780 m的阳坡上,人为干扰大,物种单一。为接骨木纯样方,草本层优势种以蒿属(Artemisia)为主。

G.接骨木-披针叶苔草+野艾蒿(Artemisia lav and ulaefolia)群落样方17,18,19,20,21,22和24。分布于道路旁边的山坡上,海拔1 380~1 575m,坡度15°,阳坡,群落受放牧干扰较大,物种单一,环境较湿润。

H.接骨木-牛尾蒿(Artemisia dubia)群落样方3,4,6,26,28,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,52,54和58。这一组所包含的样方数最多,环境情况复杂。生长在路边1 532~1 790 m的半阳坡上,坡度5°~26°,主要伴生种为三裂绣线菊(Spiraea trilobata)和北京丁香(Syringa pekinensis)。

I.接骨木-博落回(Macleaya cordata)群落样方78。分布在海拔860 m的低海拔地区,生长在半阳坡上,坡度10°,环境温暖湿润。

J.接骨木-野艾蒿群落样方7,8,9,10,11,12和13。分布在太岳山海拔1 468~1 700 m的阳坡上,环境较为干燥。群落总盖度65%~95%,灌木层盖度70%,草本层盖度80%,主要伴生种为葎草(Humulus sc and ens)和灰绿藜(Chenopodium glaucum)。

K.接骨木-唐松草(Thalictrum aquilegifolium var. sibiricum)群落样方2。分布在海拔1 800 m的山坡上疏林下的灌木丛中,环境较湿润。

L.接骨木-葎草+斑叶堇菜(Viola variegata)群落样方34,35,36,37,38,43和44。分布在海拔1 480~1 700 m的灌木丛中,所处地区气候较温暖。群落总盖度70%~80%。

M.接骨木-灰绿藜群落样方32和33。分布在大河林场海拔1 800 m的灌木丛中,坡度5°,人为干扰大,气候温暖。

3.3 植物群落分布与环境因子的关系 3.3.1 环境因子间的相关性环境因子主要分为土壤因子和地形因子,土壤因子包括土壤pH值、有机质含量、速效氮含量、全磷含量和全钾含量,地形因子包括海拔、坡度和坡向。表 3表明,海拔与全磷含量显著正相关(P<0.05);坡度与pH值极显著负相关(P<0.01),与速效氮含量显著负相关(P<0.05);坡向与有机质含量显著负相关(P<0.05);全磷含量与pH值极显著正相关(P<0.01),与速效氮含量极显著负相关(P<0.01),与全钾含量显著负相关(P<0.05);全钾含量与有机质含量、速效氮含量极显著正相关(P<0.01)。

|

|

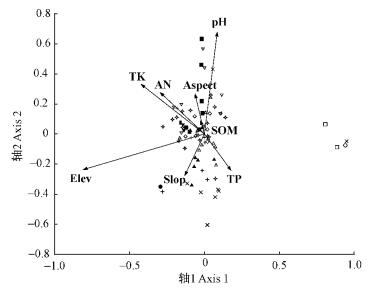

排序轴能够反映一定的生态梯度,通过环境因子与排序轴的相关分析,可以找出与排序轴显著相关的环境因子。对山西接骨木群落样方与环境因子的CCA排序结果显示,前2轴共解释了物种-环境关系总方差的38.9%(表 4)。蒙特卡洛检验显示第1轴和所有轴均是极显著的(P<0.01),证明CCA排序结果是可信的,可以较好地解释群落分布与环境因子间的关系。

|

|

CCA排序图中,箭头所处的象限表示环境因子与排序轴之间的正负相关性,箭头连线的长度表示某个环境因子与样方分布相关程度的大小,箭头连线与排序轴的夹角表示这个环境因子与排序轴的相关性大小,夹角越小,相关性越高。根据环境因子和排序轴相关系数(表 5)以及CCA排序图(图 2)可知,8个环境因子中海拔和全钾含量与第1轴极显著负相关(P<0.01),速效氮含量与第1轴显著负相关(P<0.05);第2轴与pH值极显著正相关(P<0.01),与坡度显著负相关(P<0.05)。第1轴主要反映了海拔和全钾含量的变化,从左到右海拔逐渐降低,全钾含量逐渐减小;第2轴主要反映了从上到下pH值逐渐减小,逐渐呈现酸性环境。总体来说,海拔、全钾含量和pH值对植物群落的分布影响最大。

|

|

从CCA排序图(图 2)中可以看出,TWINSPAN分出的各群落在排序图中能较好地区分开来,划分的13种群落类型与样方在CCA排序图上的分布格局吻合较好。群落A,I在排序图的最右边,其分布在低海拔地区,其余群落类型大多集中在第1排序轴的中间,分布于中、高海拔地区,这与实际调查中接骨木群落的分布较为相符;群落B,D多分布在排序图的中间,显示出各环境因子处于中等水平;群落C分布在排序图的中部偏下位置,显示出该群落生活在较为阴湿的环境中;群落E分布在排序图的最下部,显示该群落生活在背阴的环境中;群落G出现在第2排序轴偏下部,表明该群落与其他群落相比,坡度相对较大;群落H出现在排序图的中上部,表明群落处于光照相对较好的缓坡上,此群落包括的样方数最多,表明此条件更适合接骨木的生长;群落J出现在第1排序轴的中间,表明此群落生长在中海拔地区,土壤钾含量处于中等水平;群落L出现在排序图的最上方,显示出此群落土壤偏碱性,且处于阳光充足的阳坡生长。从以上可以看出,CCA排序能对接骨木群落类型的分布给予良好的解释,证明CCA的排序效果较好,与实际调查情况相似。

|

图 2 群落与环境因子的CCA排序

Fig. 2 CCA ordination of plant communities and environmental factors Elev: 海拔 Elevation; Slop: 坡度 Slope gradient; Aspect: 坡向 Slope aspect; SOM: 土壤有机质含量 Soil organic matter content; AN: 速效氮含量 Available nitrogen content; TP: 全磷含量 Total phosphorus content; TK: 全钾含量 Total potassium content; □: 群落 A Community A; ◇: 群落 B Community B;+: 群落 C Community C; △: 群落 D Community D; ×: 群落 E Community E; ▋: 群落 F Community F; ▲: 群落 G Community G; ☆: 群落 H Community H;: 群落 I Community I; ■: 群落 J Community J; ●: 群落 K Community K; ∇: 群落 L Community L; ▼: 群落 M Community M; 下同 The same below.

|

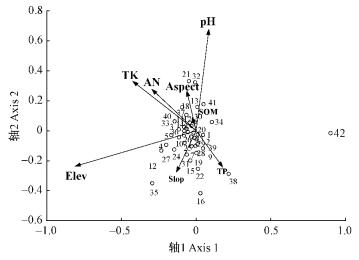

将研究区的42种主要优势种(表 2)进行CCA排序,由图 3可见,群落中优势种的分布格局所揭示的环境梯度与群落类型的分布梯度有很大的相似性。各物种在1,2排序轴平面内的位置大体反映了该物种的适宜生存环境条件。群落A中主要的伴生物种42(构树Broussonetia papyrifera)分布在排序图的最右边,显示该物种分布在低海拔地区;沿着第2轴从上到下逐渐分布着物种21(连翘Forsythia suspensa)和32(北京花楸Sorbus discolor),即在碱性土壤、向阳处生长;物种38(鹿药Smilacina japonica),22(水金凤Impatiens noli-tangere)和16(五台忍冬Lonicera szechuanica)分布在排序图的最下方,即在微酸性土壤、背阴处生长;作为接骨木群落的主要伴生种物种3(野艾蒿),6(牛尾蒿),2(披针叶苔草),17(白莲蒿)和8(三脉紫菀Aster ageratoides)位于排序图中间,几乎在所有样方中都有分布。

|

图 3 物种与环境因子的CCA排序

Fig. 3 CCA ordination of species and environmental factors

|

本研究中CCA前2轴共解释了物种-环境关系方差的38.9%,显示出较好的排序效果,但是尚有未解释部分,人为干扰、气候因素和种内种间竞争等对群落分布格局可能有较大的影响。

CCA排序结果显示,第1轴主要反映了海拔、土壤全钾含量和土壤速效氮含量,第2排序轴主要反映了土壤pH值和坡度。海拔、土壤全钾含量、土壤速效氮含量、土壤pH值和坡度是影响接骨木群落分布的主要环境因子。邵方丽等(2012)对北京山区防护林优势种分布的研究发现,海拔、坡向、土壤含水量和土壤有机质含量是影响群落分布的主要环境因子;而刘秋峰等(2006)对混沟地区的研究表明,海拔、坡度和土壤pH值是影响群落分布的主要环境因子。在草甸、湿地等需水量大的区域,土壤含水量对植被分布的影响显著;在森林系统中,人为干扰较少,土壤因子的含量趋于稳定,海拔、坡度等地形因子的改变对土壤理化性质会产生影响,对植物分布影响的作用更大;在干旱研究环境中,生态环境较为脆弱,土壤元素的空间变异性对植被分布的影响更为明显。

植物-环境关系是极其复杂的,被引入分析的大量环境因子之间存在复杂的相互作用,使得确定每一环境因子对群落分布的影响面临巨大挑战(Fried et al.,2008)。本研究表明:接骨木群落主要分布在山西中高海拔地区,这可能与低海拔地区人为干扰较大有关系;接骨木多生长在阳坡半阳坡的缓坡上,对光照有较多的需求,调查中发现在阴湿环境中也有少量接骨木分布,但其长势状况差,枝条纤弱;土壤条件多为偏碱性土壤,对钾元素含量较为敏感。对接骨木生长条件的研究,可以为接骨木群落的保护和繁殖提供一定的生态学基础,在进行保护和人工繁殖时要避免高大乔木对接骨木的影响,避免其对幼树形成较大的竞争。其次,进行合理的抚育时,要注意有选择的择伐种植密度过大的其他树种。今后应研究接骨木的生理特性与结构,以期对接骨木的生存环境有更加深入的了解。

| [1] |

鲍士旦. 2000. 土壤农化分析. 北京: 中国农业出版社.( 1) 1)

|

| [2] |

靳程, 刘树英, 刘洪章. 2011. 两种接骨木脂肪酸含量的GC/MS分析. 北方园艺, 134(14): 173-175.( 1) 1)

|

| [3] |

刘天慰, 岳建英. 2004. 山西植物志. 第四卷. 北京: 中国科学技术出版社.( 1) 1)

|

| [4] |

刘秋峰, 康慕谊, 刘全儒. 2006. 中条山混沟地区森林乔木种的数量分类与环境解释. 植物生态学报, 30(3): 383-391.( 2) 2)

|

| [5] |

马子清. 2001. 山西植被. 北京: 中国科学技术出版社, 76.( 1) 1)

|

| [6] |

邵方丽, 余新晓, 郑江坤, 等. 2012. 北京山区防护林优势种分布与环境的关系. 生态学报, 32(19): 6092-6099.( 1) 1)

|

| [7] |

沈植国. 2011. 木本接骨木属植物种质资源研究综述. 山西农业科学, 39(11): 1223-1226.( 1) 1)

|

| [8] |

宋同清, 彭晚霞, 曾馥平, 等. 2010. 木论喀斯特峰丛洼地森林群落空间格局及环境解释. 植物生态学报, 34(3): 298-308.( 1) 1)

|

| [9] |

苏日古嘎, 张金屯, 张斌, 等. 2010. 松山自然保护区森林群落的数量分类与排序. 生态学报, 30(10): 2621-2629.( 1) 1)

|

| [10] |

徐远杰, 陈亚宁, 李卫红, 等. 2010. 伊犁河谷山地植物群落物种多样性分布格局及环境解释. 植物生态学报, 34(10): 1142-1154.( 1) 1)

|

| [11] |

杨洪梅, 郑尹佳, 戴赟. 2012. 接骨木抗炎活性部位及活性成分的初步研究. 时珍国医国药, 23(2): 338-339.( 1) 1)

|

| [12] |

岳亮, 任安华, 吴宝平. 1993. 山西植被分布规律研究. 山西师大学报: 自然科学版, 8(2): 127-131.( 1) 1)

|

| [13] |

张金屯. 1995. 植被数量生态学方法. 北京: 中国科学技术出版社.( 1) 1)

|

| [14] |

张金屯. 2004. 数量生态学. 北京: 科学出版社, 2-6.( 1) 1)

|

| [15] |

张联伟, 黄书娥. 2010. 接骨木的扦插繁殖技术. 中国林副特产, 25(5): 78.( 1) 1)

|

| [16] |

Fried G, Norton L R, Reboud X. 2008. Environmental and management factors determining weed species composition and diversity in France. Agriculture Ecosystems & Environment, 128(1/2): 68-76.( 1) 1)

|

2013, Vol. 49

2013, Vol. 49