文章信息

- 赵丽娟, 项文化, 李家湘, 邓湘雯, 刘聪

- Zhao Lijuan, Xiang Wenhua, Li Jiaxiang, Deng Xiangwen, Liu Cong

- 中亚热带石栎-青冈群落物种组成、结构及区系特征

- Floristic Composition, Structure and Phytogeographic Characteristics in a Lithocarpus glaber-Cyclobalanopsis glauca Forest Community in the Subtropical Region

- 林业科学, 2013, 49(12): 10-17

- Scientia Silvae Sinicae, 2013, 49(12): 10-17.

- DOI: 10.11707/j.1001-7488.20131202

-

文章历史

- 收稿日期:2013-05-13

- 修回日期:2013-11-07

-

作者相关文章

2. 中南林业科技大学林学院 长沙 410004

2. College of Forestry, Central South University of Forestry and Technology Changsha 410004

常绿阔叶林是我国亚热带地区地带性植被,具有稳定性较高、生产力高和生物多样性丰富等特点(吴征镒,1980;祁承经等,2002)。但由于该地区长期的经营活动,使亚热带常绿阔叶林面积不足5%(陈伟烈等,1995),仅在中高海拔偏远山区、丘陵区的村落附近和风景区保留有小面积常绿阔叶林。选择典型样地,调查分析常绿阔叶林植物种类组成的地理成分,对于深入了解样地所代表的植物群落或植被类型的特点、性质、起源和分布有着重要意义(王伯荪等,1986;Zhu,1997;简敏菲等,2008;李家湘等,2010),也有助于揭示常绿阔叶林生物多样性维持机制。

我国在亚热带常绿阔叶林群落结构和区系性质方面已开展了大量的研究(郭玉生等,1989;简敏菲等,2008;祝燕等,2008;裴男才,2011),绝大部分关于植被或群落地理成分的分析均是在吴征镒(1991)、吴征镒等(2003)对中国种子植物科、属、种地理成分的研究框架下进行的。然而,植物群落作为特定时空下多种植物有规律的组合,具有一定的数量和结构特征,基于样地植被或群落植物名录的地理成分分析缺乏对地理成分在群落结构上的数量特征(物种多样性、优势度、密度、重要值)的考虑,因此,群落区系分析应考虑群落地理成分的数量特征,这将有利于揭示群落区系的本质特征。

石栎(Lithocarpus glaber)-青冈(Cyclobalanopsis glauca)群落为我国亚热带低山丘陵区最为典型的常绿阔叶林群落之一,代表着区域内森林群落的演替方向,对维持区域生物多样性、改善区域生态环境等方面具有重要作用,主要分布在华中、华东、粤北及桂西北海拔600 m以下山地、丘陵区(祁承经等,2002)。本研究利用湖南省长沙县大山冲国有林场1hm2石栎-青冈群落固定样地的调查数据,结合植物区系和群落学研究方法,对群落种类组成、结构和地理成分进行分析,揭示石栎-青冈群落的物种组成特点、地理成分的配置特征及分布规律,为该地带性植被保护提供科学依据。

1 研究区概况研究区位于湖南省长沙县大山冲国有林场(113°17'46″—113°19'8″E,28°23'58″—28°24'58″N)内,地处幕阜山余脉的西缘,海拔55~217.4 m,属湘中丘陵地貌(周毅等,2007)。气候为中亚热带东南季风湿润气候区,年气温16.6~17.6℃,极端最高气温40℃,极端最低气温-11℃;年日照1 300~1 800 h,全年无霜期345天,年降雨量1 412~1 559mm(刘聪等,2011)。土壤为板岩和页岩发育而成的红壤。地带性植被为亚热带常绿阔叶林。由于过去人为干扰,其原生植被大都受到不同程度的破坏,现存植被有次生林和人工林,如杉木(Cunninghamia laceolata)人工林、马尾松(Pinus massoniana)次生林、南酸枣(Choerospondias axillaris)林和石栎-青冈林等,其中石栎-青冈林为区内保存较为完好的常绿阔叶林之一。

2 研究方法 2.1 样地设置与调查2009年在研究区选择干扰较小、结构典型的石栎-青冈群落,建立1个1 hm2(100 m×100 m)的固定样地,分为100个10 m×10 m的样方,对样方内胸径(DBH)≥1 cm的所有植物进行调查,记录植物种类,测定各植物的空间坐标、胸径、树高、冠幅、枝下高和生长状态,挂牌编号。同时,在样地内随机设置16个5 m×5 m的小样方,调查DHB <1 cm的木本植物种类、数量、基径、平均高和盖度。

2.2 地理分布区类型划分样地植物名录按照哈钦松系统(祁承经等,2002)编排,科、属的地理成分类型采用吴征镒(1991)和吴征镒等(2003)对中国种子植物的研究成果进行划分和统计。查阅《中国植物志》和《Flora of China》了解植物种的实际地理分布范围,同时考虑种的生态习性、可能的迁移线路以及物种分布的主要影响因素等进行种的分布区类型划分。为了反映群落在亚热带森林群落区系中的典型代表性,特将中国特有种的分布区类型划分为“亚热带分布(15-1)”和“秦岭以南至热带分布(15-2)”2个亚型(样地内无全国广布型植物)。前者指的是局限分布在秦巴山以南至南岭山地之间的植物种,后者则是分布在秦巴山区至海南岛之间的植物种,其实质为亚热带分布类型向温带和热带延伸。

2.3 物种多样性测度采用α多样性测度指标,包括Margalef指数(E)、Shannon-Wiener指数(H')、Simpson指数(D)和Pielou指数(Jsw),指数计算公式如下(马克平,1994): E=(S-1)/lnN;H'=-ΣPi lnPi;D=1-ΣPi2;Jsw=(-ΣPi lnPi)/lnS。S为调查样地内的物种总数;N为样地内所有物种的个体总和;Pi为种i的个体数占所有种个体数的比率,即Pi=ni/N。

2.4 群落特征值的计算采用以下公式计算群落特征值:相对密度(RD):RD=Di/ΣDi×100;相对显著度(RM): RM=Mi/ΣMi×100;相对频度(RF): RF=Fi/ΣFi×100;种的重要值(IV): IV=(RD+RM+RF)/3;科或种分布型的重要值(FIV或AIV): FIV(AIV)=(RΔ+RM+RD)/3。Di为物种i的个体数/样地面积;Mi为物种i的胸高断面积/样地面积;Fi为物种i在样地内出现的小样方数占所有小样方数的比例;RΔ为相对多样性,指一个科或某一分布型的树种数占总树种数的百分比(Linares-Palomino et al.,2005)。

2.5 高度级和胸径级的划分为反映群落在垂直和水平方向上的结构特征,将树高划分为4个高度级: 1~5 m(1 m≤树高<5 m),5~10 m(5 m≤树高<10 m),10~15 m(10 m≤树高<15 m)和15 m以上(≥15 m);将胸径划分为10个胸径级: 1 cm≤DBH <4 cm,4 cm≤DBH <8 cm,8 cm≤DBH <12 cm,12 cm≤DBH <16cm,16 cm≤DBH <20 cm,20 cm≤DBH <24 cm,24cm≤DBH <28 cm,28 cm≤DBH <32 cm,32 cm≤DBH <36 cm和36 cm≤DBH <40 cm,依次以4,8,12,16,20,24,28,32,36和40表示。

所有数据统计分析在Visual Foxpro 6.0和Excel 2010中进行。

3 结果与分析 3.1 群落物种组成及多样性1 hm2样地中DBH≥1 cm的木本植物共73种(含种下等级),隶属于38科55属(表 1),其中裸子植物3科3属3种,即马尾松、杉木和柏木(Cupressus funebris);双子叶植物33科50属68种,是石栎-青冈群落中种类最为丰富的类群;单子叶植物仅棕榈(Trachycarpus fortunei)和毛竹(Phyllostachys edulis)2种。群落丰富度指数(E)、多样性指数(H')、优势度指数(D)和均匀度指数(Jsw)分别为8.49,2.97,0.90和0.21。

|

|

按照Whittaker的生长型系统标准,对样地植物进行生活型划分(表 1)(宋永昌,2001),从表 1可看出,乔木种类在该群落中占有绝对优势,灌木种类次之,藤本植物稀少,仅鸡血藤(Millettia reticulata)、南蛇藤(Celastrus orbiculatus)和多花勾儿茶(Berchemia floribunda)3种。常绿木本和落叶木本的物种组成比例相当,前者共37种,占总种数的50.68%,落叶木本36种,占49.32%;但常绿植物4 376株,占样地总株数的91.52%,是群落结构的主体,其相对优势度78.80,重要值达81.94,在群落中优势明显。

科级水平的重要值可反映群落组成优势成分和区系表征成分,排前10位的科见表 2。其中,壳斗科(Fagaceae)的重要值最大,为35.94,在群落中占绝对优势;山茶科(Theaceae)、冬青科(Aquifoliaceae)、山矾科(Symplocaceae)、金缕梅科(Hamamelidaceae)、杜英科(Elaeocarpaceae)、柿科(Ebenaceae)和越橘科(Vacciniaceae)的密度较大,但相对显著度较低,这些科的大径级植株较少;松科(Pinaceae)、漆树科(Anacardiaceae)、樟科(Lauraceae)和竹亚科(Bambusoideae)的相对密度较小,而相对显著度较高,该类科的大径级个体较多,为群落上层的优势类群或伴生类群。科内种数> 2的共7科(占总科数的18.42%),较少的科含有较多植物种类,说明优势科在石栎-青冈群落区系组成中作用显著。重要值、显著度及种类多样性较高的共有15科(表 2),这些科在群落各层次中均为优势组成成分。

|

|

优势树种对群落的构建作用显著,重要值排前10位植物的重要值之和达72.79(表 3)。其中,石栎的密度、胸高断面积和重要值均为群落的最大值,在群落中占有绝对优势;青冈为乔木层的次优势种,杉木、南酸枣、马尾松、日本杜英(Elaeocarpus japonicus)在乔木层处于伴生地位。红淡比(Cleyera japonica)、檵木(Loropetalum chinense)、格药柃(Eurya muricata)和乌饭(Vaccinium bracteatum)为灌木层优势种类。

|

|

仅在1个样方内出现的物种为稀有种,1个以上样方内出现的为常见种(祝燕等,2008)。研究的固定样地中,30个以上样方中出现的常见种有11个,占总种数的15.07%,胸高断面积共17.86 m2·hm-2,占样地总断面积(22.82 m2·hm-2)的80.09%。稀有种有20个物种,占总种数的27.4%,共44个植株(占总株数的0.9%),胸高断面积仅0.07 m2·hm-2。仅1株的稀有种共10个,如泡桐(Paulownia fortunei)、紫薇(Lagerstroemia indica)、野鸦椿(Euscaphis japonica)、野桐(Mallotus japonicus var. floccosus)和盐肤木(Rhus chinensis)等,说明常见种在样地中占有绝对优势,群落具有较高的生境异质性。

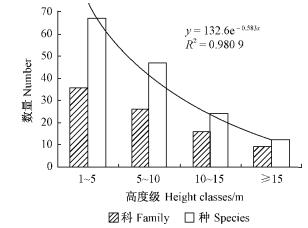

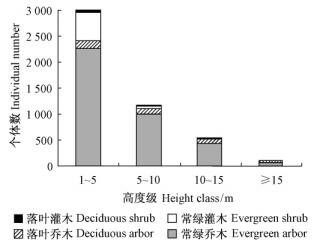

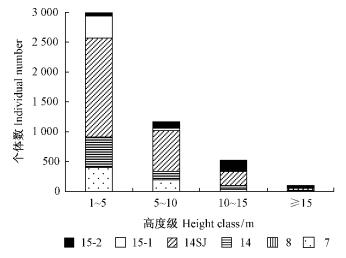

3.2 群落结构 3.2.1 垂直结构群落中科、种和生活型的数量随高度级增加而减少(图 1,2),在垂直方向上可分为4层:第1层(≥15 m)有9个科12种99株植物,第2层(10~15 m)有16个科24种519株植物,第3层(5~10 m)有26个科47种1 163株植物,第4层(1~5 m)有36科67种3 002株植物。常绿乔木株数在各层中占绝对优势(图 2)。主林冠层(第1,2层)以常绿乔木如石栎、青冈栎、杉木、马尾松、柏木、日本杜英和中华杜英(Elaeocarpus chinensis)等为主,林冠下层常绿树种株数显著增加,林下更新良好。而落叶乔木的株数在各高度级中所占比例较小,处于伴生地位,主要有白栎(Quercus fabri)、锥栗(Castanea henryi)、南酸枣、檫木(Sassafras tzumu)和枫香(Liquidambar formosana)等,林下幼树幼苗数量较少,表明落叶乔木更新较弱,属衰退型种群。第4层中常绿灌木株数高于落叶灌木,常绿灌木主要有檵木、细枝柃(Eurya loquaiana)、油茶(Camellia oleifera)、格药柃、乌饭、栀子(Gardenia jasminoides)和红淡比等,落叶灌木有小叶石楠(Photinia parvifolia)、山胡椒(Lindera glauca)、杜鹃(Rhododendron simsii)、红背山麻杆(Alchornea trewioides)和芬芳安息香(Styrax odoratissimus)等。

|

图 1 石栎-青冈群落各高度层次科、种组成

Fig. 1 Composition of family and species at different height classes in L. glaber-C. glauca community

|

|

图 2 石栎-青冈群落各层次生活型个体组成

Fig. 2 Individuals of life-forms at different height classes in L. glaber-C. glauca community

|

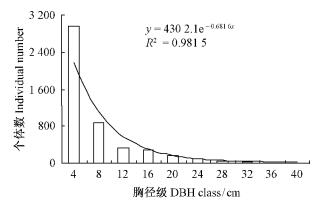

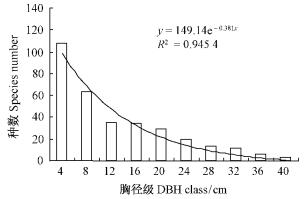

群落内DBH≥1 cm的植物种类数、株数随胸径级增加而减少,呈倒“J”型分布(图图 3,4)。DBH <8 cm的共3 843株,占总株数(4 797株)的80.11%;DBH≥20 cm的有347株,占总株数的7.23%;DBH为1~4 cm的株数为2 967株,占总株数的62.02%。DBH <1 cm的木本植物共34种,株数13 573株·hm-2,其中石栎有8 400株·hm-2,表明石栎幼苗更新优良。由于群落郁闭度大,重要值较大的喜光树种(如马尾松、南酸枣等)的幼树幼苗较少,如果没有外界干扰将在群落演替进程中逐步消失。

|

图 3 石栎-青冈群落所有植物个体数的胸径级分布

Fig. 3 Distribution of DBH class for all individuals

in L. glaber-C. glauca community

|

|

图 4 石栎-青冈群落各胸径级植物种类数

Fig. 4 Plant species numbers for DBH species in L. glaber-C. glauca community

|

石栎-青冈群落中科的地理成分有5个分布型(表 4),其中世界分布8科,占21.05%,有蔷薇科(Rosaceae)、蝶形花科(Fabaceae)和竹亚科(Bambusoideae)等,它们的重要值较低(表 3),虽有少量乔木种类,如枳椇(Hovenia acerba)和中华石楠(Photinia beauverdiana)等,但处于从属和伴生地位。热带科共20科,占52.63%,包括泛热带分布(2型)12科,热带亚洲至热带美洲间断分布(3型)6科和旧世界热带分布(4型)2科,其中山茶科、冬青科的植物为群落的优势种;温带分布仅8型10科,占26.32%,其中壳斗科、松科的植物是群落冠层优势种,金缕梅科、越橘科的植物是灌木层的重要成分。

|

|

属的地理成分相对较为复杂,有9个分布型(表 4)。热带分布(2,3,4,5和7型)共28属,占总属数的50.91%。其中2型14属,多为亚乔木层及下层物种,如红淡比属(Cleyera)、冬青属(Ilex)和山矾属(Symplocos)等;3,4,5型共10属,为灌木层植物,如柃属(Eurya)和海桐属(Pittosporum)等,仅樟属(Cinnamomum)、合欢属(Albizia)、八角枫属(Alangium)的少数植物进入乔木层;7型共4属,有青冈属(Cyclobalanopsis)和木荷属(Schima)等,为群落各层的优势植物。温带分布(8,9,14和15型)共27属,占总属数的49.09%。其中8型10属,多为落叶乔木,如栎属(Quercus)、花楸属(Sorbus)等,是乔木层的伴生植物;9型6属,是石栎-青冈群落与北美洲森林植物区系联系的重要证据,其中石栎属为群落的建群种,枫香、檫木等为伴随植物;14型共10属(包括14SJ6属),南酸枣属(Choerospondias)、化香树属(Platycarya)、檵木属(Loropetalum)等是群落内的常见成分;中国特有仅1属,即杉木属(Cunninghamia)。

3.4 种的地理成分种的地理成分共4个分布型3个亚型(表 5),中国特有成分(15-1亚型和15-2亚型)有27种,代表种为白栎和四川山矾(Symplocos setchuensis),其中亚热带特有种(15-1亚型)有16种,占总种数的21.92%,较之秦岭至热带广布(15-2)种类(11种,占15.07%)多;其次为东亚分布(14型和14SJ亚型)24种,代表种有青冈栎、石栎和南酸枣,其中中国-日本分布(14SJ亚型)有18种,占总种数的24.66%,是该类地理成分的主体;热带亚洲分布(7型)21种,代表种有台湾冬青(Ilexformosana)和乌饭;北温带分布(8型)仅1种,在群落中地位较低。

|

|

各个种分布型中,中国-日本分布亚型(14SJ)的重要值最大(40.28),其次为中国特有(包括15-1和15-2亚型),其重要值为28.23。热带亚洲分布型(7)的重要值(16.81)和相对多样性(28.77)比秦岭以南至热带分布亚型(15-2)、东亚分布型(14)的高,但相对显著度(8.87)较低,这些植物多位于林下,进入冠层少。中国特有成分中,15-2亚型的相对密度和相对多样性均较15-1亚型低,但相对显著度和重要值较高,因为15-2亚型以大径级林木为主,15-1亚型以灌木层植物为主。

各地理成分的个体数量在群落不同高度级的分布差异明显(图 5)。除北温带分布型(8)外,各地理成分在不同高度级均有分布。第1层(≥15 m)中15-2亚型的个体数最多,14SJ亚型次之,东亚分布型(14)的个体近20%。随着高度级下降,15-2亚型的个体数量逐渐减少,14SJ亚型呈增加趋势,在第2,3和4层的个体数最多;东亚分布型(14)在各高度级中所占比例相当;热带亚洲成分型(7)逐渐增加,主要分布在10 m以下的群落层次;15-1亚型多存在于灌木层,少量进入乔木层。

|

图 5 石栎-青冈群落垂直结构上各地理成分的配置

Fig. 5 Individual number of species' areal-types in vertical structure of L. glaber-C. glauca community

|

石栎-青冈群落中DBH≥1 cm的木本植物共73种,常绿和落叶木本植物组成比例相当,但常绿树种的密度、相对显著度和重要值较大,在群落中占有绝对优势地位,群落表现出典型的常绿性,与浙江古田山亚热带常绿阔叶林样地的结论一致(祝燕,2008)。区系成分以中国-日本(14SJ)为主,可能是因为研究地处于大陆东部中亚热带地区,水热条件优越,有利于植物生长,群落物种丰富,结构成层明显。在常绿阔叶林分类上,该群落属于东部典型常绿阔叶林的石栎-青冈群系组(宋永昌,2004)。

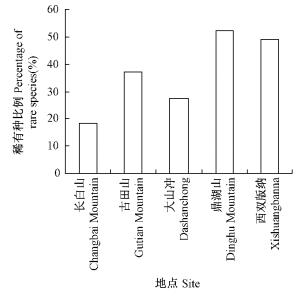

稀有种是群落生境异质性的重要反映,稀有种越多,群落生境异质性越高。在全国尺度上,稀有种比例从北向南呈递增趋势(图 6),群落生境异质性也逐渐增大。石栎-青冈群落的稀有种占27.4%,高于长白山次生杨桦林(18.18%)(郝占庆等,2008),与古田山亚热带常绿阔叶林(37.1%)(祝燕等,2008)相近,低于西双版纳热带林(49.14%)(兰国玉等,2008)和鼎湖山南亚热带样地(52.38%)(叶万辉等,2008)。

|

图 6 中国温带至热带样地稀有种比例

Fig. 6 Percentage of rare species from temperate to tropic plots

|

群落胸径和树高分布是群落结构的主要特征,可预测群落结构的形成与演替趋势(漆良华等,2009)。石栎-青冈群落的垂直结构分化明显,随高度级的增加,物种数和株数呈递减趋势,说明群落下层竞争强烈,只有部分物种的少数个体能成为林冠层的优势个体。胸径分布呈倒“J”型,表明群落更新状况良好,具有顶级群落的特点。因此,该地区林分改造的树种选择和地带性植被恢复应遵循该群落的结构特征。

植物群落是特定生境条件下生物种与环境长期相互作用演化而形成的一个自然系统(朱华,2007),对群落中科、属、种组成及地理成分分析可为探讨群落区系性质及起源问题提供科学依据(宋永昌,2001)。群落中科、属地理成分分析结果表明,石栎-青冈群落的植物区系具有较强的热带向温带的过渡性质。种的区系分析更能准确反映区系的性质和特点。石栎-青冈群落中,中国特有种比例(36.99%)最高,其次为东亚分布(32.88%)和热带亚洲分布(28.77%),说明该群落为东亚、热带亚洲和中国地质与气候条件共同作用的结果,中国特有性质较强,与东亚和热带亚洲的地理联系极为紧密。从重要值来看,中国-日本分布亚型(14SJ)的最高(40.28),表明研究区域为中国-日本森林植物区的核心地带;其次为热带亚洲分布,主要存在于林下(5~10和1~5 m),在群落中处于从属地位;秦岭以南至热带分布亚型(15-2)的重要值(16.46)高于亚热带分布亚型(15-1)(11.77),前者在群落上层(≥15 m)占有最大比例,后者主要居于下层(1~5 m)和上层(≥15 m),说明石栎-青冈群落为亚热带广布型群落,具有亚热带区系强烈的过渡特征,与日本森林植物群落具有极大的相似性,是一个在东亚季风气候条件下由热带向温带过渡的特殊类型(宋永昌等,1995)。

研究区位于我国华东植物区,直到第三纪上新世,日本诸岛还与我国陆地相连,两地植物区系在地史上经历过广泛交流。从化石资料上看,在华东地区中新世地层中发现有枫香、檫木、冬青、山胡椒和栗(Castanea)等(郝日明等,1996;刘昉勋等,1995),而且石栎是该属唯一分布到日本的种(李建强,1999),在石栎-青冈群落中,中国-日本分布亚型(14SJ)的重要值最大,明显高于其他成分,可能是在第三纪时期的区系交流所致,由此推断中亚热带石栎-青冈群落的起源应不迟于第三纪。

| [1] |

陈伟烈, 贺金生.1995.中国亚热带地区的退化生态系统: 类型、分布、结构特征及恢复途径//陈灵芝, 陈伟烈. 中国退化生态系统.北京: 中国科学技术出版社, 61-93.( 1) 1)

|

| [2] |

郭玉生, 祁承经, 肖玉檀.1989. 湖南甜槠林的群落学研究.中南林学院学报, 9(2): 152-160.( 1) 1)

|

| [3] |

郝日明, 刘昉勋, 杨志斌, 等.1996.华东植物区系成分与日本植物间的联系.云南植物研究, 18(3): 269-276.( 1) 1)

|

| [4] |

郝占庆, 张健, 李步杭, 等.2008.长白山次生杨桦林样地: 物种组成与群落结构.植物生态学报, 32(2): 251-261.( 1) 1)

|

| [5] |

简敏菲, 刘琪璟, 唐培荣, 等.2008.江西九连山常绿阔叶林群落区系特征分析.广西植物, 28(4): 465-472.( 2) 2)

|

| [6] |

兰国玉, 胡跃华, 曹敏, 等.2008.西双版纳热带森林动态监测样地——树种组成与空间分布格局.植物生态学报, 32(2): 287-298.( 1) 1)

|

| [7] |

李家湘, 王旭, 黄世能, 等.2010.南岭中断冰灾受损群落和植物区系特征及保护生物学意义.林业科学, 46(3): 166-172.( 1) 1)

|

| [8] |

李建强.1999.山毛榉科植物的起源和地理分布//路安民.种子植物科属地理.北京: 科学出版社, 218-235.( 1) 1)

|

| [9] |

刘聪, 项文化, 田大伦, 等. 2011. 中亚热带森林植物多样性增加导致细根生物量"超产". 植物生态学报, 35(5): 539-550.( 1) 1)

|

| [10] |

刘昉勋, 刘守炉, 杨志斌, 等.1995.华东地区种子植物区系研究.云南植物研究, 增刊(Ⅷ): 93-110.( 1) 1)

|

| [11] |

马克平.1994.生物群落多样性测度方法.北京: 中国科学技术出版社, 141-165.( 1) 1)

|

| [12] |

裴男才.2011.利用大样地平台研究种子植物区系.植物分类与资源学报, 33(6): 615-621.( 1) 1)

|

| [13] |

祁承经, 喻勋林.2002.湖南种子植物总览.长沙: 湖南科学技术出版社.( 3) 3)

|

| [14] |

漆良华, 张旭东, 周金星, 等.2009.中亚热带侵蚀黄壤坡地润楠次生林的群落结构特征.华中农业大学学报, 28(2): 226-232.( 1) 1)

|

| [15] |

宋永昌, 王祥荣.1995.浙江天童山国家森林公园的植被与区系.上海: 上海科学技术文献出版社, 208.( 1) 1)

|

| [16] |

宋永昌.2004.中国常绿阔叶林分类试行方案.植物生态学报, 28(4): 435-448.( 1) 1)

|

| [17] |

宋永昌.2001.植被生态学.上海: 华东师范大学出版社, 59.( 2) 2)

|

| [18] |

王伯荪, 李鸣光.1986.重要值-面积曲线在热带亚热带森林中的应用.植物生态学与地植物学学报, 10(3): 161-170.( 1) 1)

|

| [19] |

吴征镒.1980.中国植被.北京: 科学出版社.( 1) 1)

|

| [20] |

吴征镒.1991.中国种子植物属的分布区类型.云南植物研究(增刊Ⅳ): 1-113.( 2) 2)

|

| [21] |

吴征镒, 周浙昆, 李德铢, 等.2003.世界种子植物科的分布区类型系统.云南植物研究, 25(3): 245-257.( 2) 2)

|

| [22] |

叶万辉, 曹洪鳞, 黄忠良, 等. 2008. 鼎湖山南亚热带常绿阔叶林20公顷样地群落特征研究. 植物生态学报, 32(2): 274-286.( 1) 1)

|

| [23] |

周毅, 邓学建, 米小其, 等.2007.长沙县大山冲鸟类群落结构调查及多样性研究.湖南林业科技, 34(2): 35-37.( 1) 1)

|

| [24] |

朱华.2007.中国植物区系研究文献中存在的几个问题.云南植物研究, 29(5): 489-491.( 1) 1)

|

| [25] |

祝燕, 赵谷凤, 张俪文, 等.2008.古田山中亚热带常绿阔叶林动态监测样地——群落组成与结构.植物生态学报, 32(2): 262-273.( 4) 4)

|

| [26] |

Linares-Palomino R, Alvarez S I P. 2005.Tree community patterns in seasonally dry tropical forests in the Gerros de Amotape Gordillera, Tumbes, Peru. Forest Ecology and Management, 209(3): 261-272.( 1) 1)

|

| [27] |

Zhu H. 1997. Ecological and biogeographical studies on the tropical rain forest of south Yunnan, S W China with a special reference to its relation with rain forests of tropical Asia. Journal of Biogeography, 24(5): 647-662.( 1) 1)

|

2013, Vol. 49

2013, Vol. 49