文章信息

- 丁玉洲, 许明修, 刘小林, 苏远达, 邹运鼎, 张龙娃

- Ding Yuzhou, Xu Mingxiu, Liu Xiaolin, Su Yuanda, Zou Yunding, Zhang Longwa

- 蚜灰蝶及其他3种捕食性天敌对竹蚜的控制作用

- Control of Bomboo Aphids by Taraka hamada (Lepidoptera: Lycaenidae)and Other Three Predators

- 林业科学, 2012, 48(4): 162-166.

- Scientia Silvae Sinicae, 2012, 48(4): 162-166.

-

文章历史

- 收稿日期:2010-05-20

- 修回日期:2010-07-16

-

作者相关文章

在我国,竹类是一类广为栽植的经济林和用材林树种,同时也发展成为城市园林重要的观赏植物,而竹蚜是竹林的一类重要害虫,常造成竹林生长衰退,进而引发的竹林霉污病可进一步加剧竹林残败,并降低城市园林竹类的观赏价值。据安徽皖东竹林的调查,重要的竹蚜有3种,即居竹舞蚜(Astegopteryx bambusifoliae)、竹色蚜(Melanaphis bambusae)和竹梢凸唇斑蚜(Takecallis taiwanus)(方燕等,2006;张广学等,1983;孙品雷等,2007;乔格侠等,2005),但在本研究期间主要发生的为前2种,其中又以居竹舞蚜发生量最大,危害最为严重。

笔者发现:一种捕食性自然天敌蚜灰蝶(Taraka hamada)对竹蚜虫的捕食量极大,蚜灰蝶属(Taraka)世界记载仅有2种,中国有1种(周尧,1994)。至今,有关森林害虫的捕食性天敌已有大量的研究报道,但对于鳞翅目天敌昆虫的研究却极少涉及,笔者自2005年开始,对蚜灰蝶进行系统研究,首次报道了蚜灰蝶对竹蚜虫的捕食效应以及温度、空间异质性和种内干扰对捕食作用的影响(丁玉洲等,2010)。

为进一步评价蚜灰蝶对竹蚜虫的控制作用,笔者等对竹蚜及其天敌的发生率、发生量等作了全年、逐月、定期、逐样地及样株跟踪观察测定,获得竹蚜自然天敌4种,即蚜灰蝶、异色瓢虫(Harmonia axyridis)、黑带食蚜蝇(Episyrphus balteatus)和丽草蛉(Chrysopa formosa)(彭建文等,1992)。本文从天敌的发生频度、相对频度、相对多度、自然控制能力以及持续控制效果等不同测度将蚜灰蝶与其他3种天敌进行分析比较,以期为科学评判蚜灰蝶的天敌价值、优势天敌的保护和利用及发挥自然天敌的持续控制作用提供科学依据。

1 材料与方法 1.1 试验地自然概况试验地位于安徽省全椒县神山森林公园。该地处皖东丘陵区,118°03′—118°08′E,32°05′—32°10′N。年平均气温15.4 ℃,无霜期220天,年降雨量996 mm。公园内最高峰海拔395 m,基岩主要为石灰岩,土壤为黄棕壤。属亚热带落叶(常绿)阔叶林植被区,植被类型有天然阔叶次生林、人工针叶林和针阔混交林、灌木林、竹林等,其中有竹林73.3 hm2。竹种主要是淡竹(Phyllostachys glauca)和刚竹(P. viridis),其中淡竹面积约占竹林面积90%。研究前及研究当年竹林正常管理,未施药。

1.2 材料供试竹蚜天敌蚜灰蝶幼虫、异色瓢虫幼虫、黑带食蚜蝇幼虫、丽草蛉幼虫均为大龄幼虫,捕食量测定供试蚜虫为新鲜无翅孤雌居竹舞蚜,天敌和竹蚜均采自安徽省全椒县神山森林公园竹园内。

1.3 方法1) 样地样株设置 沿竹林间道路共设置样地30块,其中林缘和林内样地各15块,每块样地水平间隔30 m,林缘和林内样地间隔10 m,每块样地面积均为40 m 2(8 m×5 m),编号、标记。在样地内随机抽取有竹蚜样株40株,每块样地不少于1株,作为全年固定跟踪观测株,编号、标记、记录。

2) 林间调查测定 于2006年3—12月每月20日调查1次(遇阴雨可适当提前或退后)。逐样地调查样地内全部竹株数、有竹蚜株数,再逐样株调查植株上竹蚜种类和数量、天敌种类和数量,分别按编号记录。

3) 室内捕食量测定 蚜灰蝶等4种天敌的捕食量测定在林区(林场)同步进行,以方便林间及时采集、更换新鲜蚜虫。按照室内捕食量研究方法(邹运鼎等1995;1996),取155 mm×30 mm大培养皿5只(即5个重复),每皿放入蚜灰蝶大龄幼虫1只和新鲜无翅蚜90只,天敌和蚜虫均连同竹叶片取下,不接触虫体,避免损伤。每4 h观察记载1次,并更换新采蚜虫90只,24 h后分别统计每个重复捕蚜总数。异色瓢虫、黑带食蚜蝇、丽草蛉捕食量测定方法同蚜灰蝶的测定。

4) 数据处理 频度是指样地内某种天敌出现的植株数占样地总植株数的百分率,相对频度指某种天敌的频度占所有天敌频度之和的百分率,相对多度指样株上某种天敌的个体总数占样株上所有天敌个体总数之和的百分率,捕食能力指某种天敌的日均捕食量,控制效果指某种天敌的相对多度与该种天敌的日均捕食量的乘积。

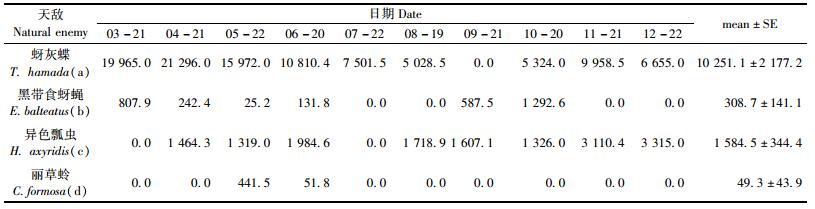

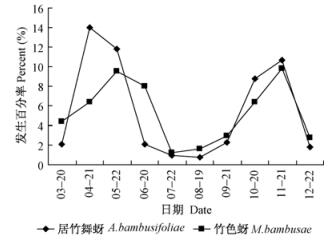

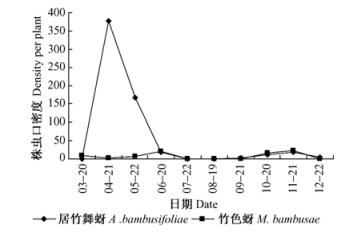

2 结果与分析 2.1 2种竹蚜林间发生率与发生量的全年动态变化自然状态下,2种竹蚜在林间的发生率及发生量全年动态变化见图 1、图 2。居竹舞蚜和竹色蚜林间发生率及发生量的全年动态变化趋势基本一致,均呈高—低—高的变化格局,即春季4—5月出现第1次发生高峰,夏季7—8月种群明显衰退,6月为种群衰退转折期;秋季和初冬10—11月出现第2次发生高峰,9月为种群增长转折期。所不同的是,2者在发生量上的波动表现出居竹舞蚜波动剧烈,而竹色蚜的波动比较平稳,春季至夏初居竹舞蚜种群密度极高,是全年危害最严重时期。

|

图 1 2种竹蚜有虫株率林间动态 Fig.1 Dynamics of incidence of two species of bamboo aphides |

|

图 2 2种竹蚜种群密度林间动态 Fig.2 Dynamics of population density of two species of bamboo aphides |

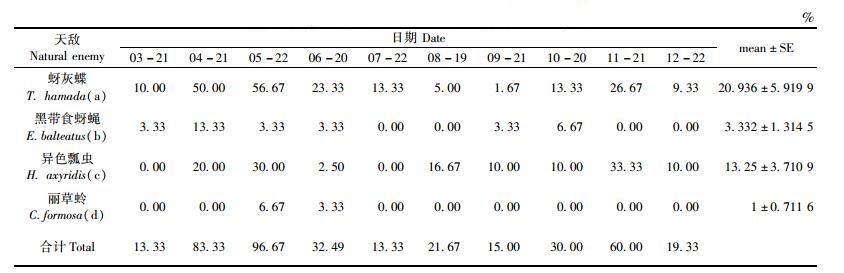

频度实际上指的是有虫株率,可以反映该种天敌林间发生的广泛性。4种竹蚜天敌出现的频度和相对频度及其全年动态变化见表 1和表 2。表 1可见:蚜灰蝶的发生频度均高于其他3种天敌的发生频度,表现为蚜灰蝶(20.936)>异色瓢虫(13.25)>黑带食蚜蝇(3.332)>丽草蛉(1.0)。t检验结果,df=18,t0.05=2.10,t0.01=2.88,tab=2.903 1,tac=1.100 1,tad= 6.330 5,蚜灰蝶与黑带食蚜蝇及蚜灰蝶与丽草蛉之间发生频度均差异极显著,而蚜灰蝶与异色瓢虫之间差异不显著。

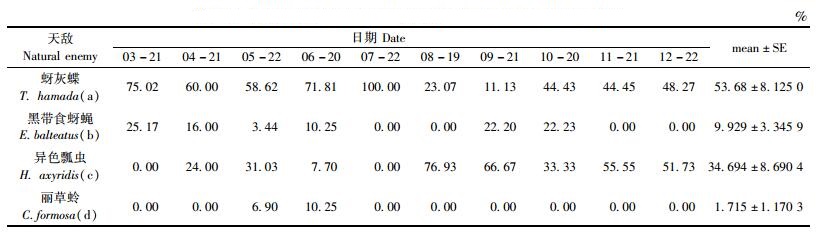

同样,4种天敌的相对频度蚜灰蝶也高于其他3种天敌(表 2),即蚜灰蝶(53.68)>异色瓢虫(34.694)>黑带食蚜蝇(9.929)>丽草蛉(1.715)。t检验结果,tab=4.979 2,tac=1.595 9,tad=6.330 5,蚜灰蝶与黑带食蚜蝇及蚜灰蝶与丽草蛉之间相对频度均差异极显著,而蚜灰蝶与异色瓢虫之间差异不显著。

|

|

|

|

由上可见:蚜灰蝶和异色瓢虫是在发生频次上占优势的天敌,而蚜灰蝶是异色瓢虫的1.58倍,蚜灰蝶的优势更为明显。同时,表 1还显示蚜灰蝶的发生频次全年呈高—低—高的变化格局,与竹蚜的发生全年呈高—低—高的变化格局一致。

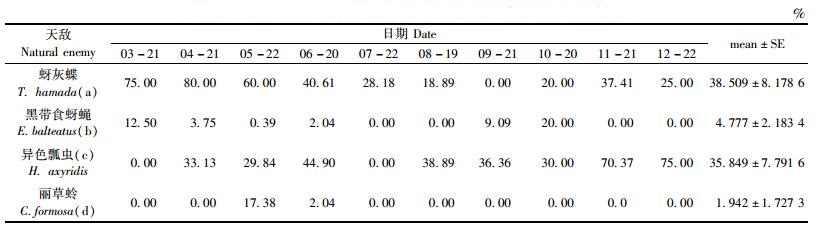

2.3 蚜灰蝶及其他竹蚜天敌的相对多度比较多度和相对多度均可反映该种天敌林间的发生量。蚜灰蝶和其他3种天敌的相对多度见表 3。表 3可见:蚜灰蝶全年的相对多度总体上高于其他天敌,即蚜灰蝶(38.509)>异色瓢虫(35.84a)>黑带食蚜蝇(4.777)>丽草蛉(1.942)。t检验结果,tab=3.984 9,tad =4.374 7,均大于t0.01=2.88,而tac=0.235 5,小于t0.05=2.10,表明蚜灰蝶与黑带食蚜蝇及蚜灰蝶与丽草蛉之间相对多度均差异极显著,而蚜灰蝶与异色瓢虫之间相对多度虽然差异不显著,但蚜灰蝶是异色瓢虫1.55倍,蚜灰蝶的相对多度比异色瓢虫高。

|

|

此外,表 3还显示:蚜灰蝶的发生量在1年中呈高—低—高的变化格局,与竹蚜的林间动态一致。但其他几种天敌1年中的动态变化趋势均不如蚜灰蝶的趋势明显。表明在数量上蚜灰蝶对于竹蚜有较紧密的追随关系。

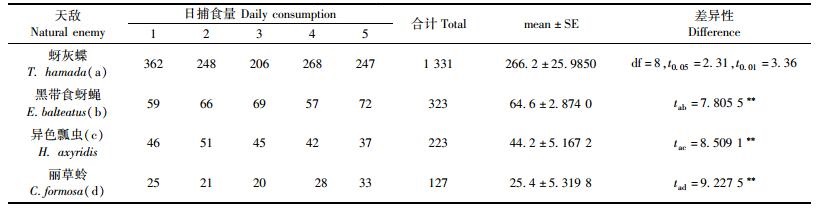

2.4 蚜灰蝶与其他竹蚜天敌捕食能力比较捕食性天敌对于害虫的日捕食量可反映出该种天敌对于某种害虫的自然控制能力(邹运鼎等,1995;1996)。表 4明显可见:蚜灰蝶对竹蚜的日捕食量(266.2头)均显著高于黑带食蚜蝇(64.6头)、异色瓢虫(44.2头)、丽草蛉(25.4头)的日捕食量。t检验结果,蚜灰蝶与黑带食蚜蝇之间、蚜灰蝶与异色瓢虫之间、蚜灰蝶与丽草蛉之间的日捕食量差异性均极显著(表 4)。

|

|

捕食性天敌对竹蚜的控制效果用某种天敌的相对多度与该种天敌的日均捕食量的乘积来反映。通过林区固定样株全年逐月共10次的跟踪调查统计,结果见表 5。表 5明显可见:样株上4种天敌对竹蚜的捕食总量为蚜灰蝶(10 251.1)>异色瓢虫(1 584.5)>黑带食蚜蝇(308.7)>丽草蛉(49.3)。t检验结果,df=18,t0.05=2.10,t0.01=2.88,tab=4.557 2,tac=3.931 9,tad=4.685 0,表明蚜灰蝶与黑带食蚜蝇、蚜灰蝶与异色瓢虫、蚜灰蝶与丽草蛉之间对竹蚜的控制效果均差异极显著。

表 5还显示:蚜灰蝶在1年中对竹蚜的控制作用呈高—低—高的季节性动态变化格局,与竹蚜的季节性动态变化格局完全一致,表明蚜灰蝶对竹蚜不仅有明显的控制效果,而且能够发挥有效的持续控制作用。

|

|

林间2种主要竹蚜居竹舞蚜和竹色蚜的发生率与发生量在1年中均呈高—低—高的动态变化格局,即春、秋二季虫量大、发生重,夏季虫量稀少、发生轻。蚜灰蝶的发生频度、相对频度、相对多度在一年中的变化趋势同竹蚜一致,随着竹蚜的变动而变动,且上述3项指标均表现为蚜灰蝶>异色瓢虫>黑带食蚜蝇>丽草蛉,表明蚜灰蝶无论在发生频度及多度上在竹蚜天敌中均占居优势,并且与竹蚜的发生表现出更为紧密的追随关系。

同时,蚜灰蝶与异色瓢虫、黑带食蚜蝇、丽草蛉大龄幼虫之间在对竹蚜的捕食能力上和对竹蚜的持续控制效果上均差异极显著,说明蚜灰蝶与异色瓢虫、黑带食蚜蝇和丽草蛉相比较在控制能力和持续控制效果上占居更为明显的优势,在自然状态下能够发挥有效的持续控制作用。

| [] | 丁玉洲, 许明修, 刘小林, 等. 2010. 蚜灰蝶(Taraka hamada)对竹蚜虫的捕食效应. 林业科学, 46(6): 93–96. DOI:10.11707/j.1001-7488.20100614 |

| [] | 方燕, 乔格侠, 张广学. 2006a. 竹类植物叶片上八种蚜虫的形态变异分析. 昆虫学报, 49(6): 991–1001. |

| [] | 方燕, 乔格侠, 张广学. 2006b. 蚜虫类寄主植物与取食部位的多样性. 动物分类学报, 31(1): 31–39. |

| [] | 彭建文, 刘友樵. 1992. 湖南森林昆虫图鉴. 长沙, 湖南科学技术出版社: 145-172. |

| [] | 乔格侠, 张广学, 钟铁森. 2005. 中国动物志. 昆虫纲.第41卷.同翅目.斑蚜科.. 北京, 科学出版社. |

| [] | 孙品雷, 卢钢, 陈为民, 等. 2007. 白僵菌孢子悬乳剂对笋竹蚜虫的田间控制效果研究. 浙江大学学报, 33(2): 197–201. |

| [] | 张广学, 钟铁森. 1983. 中国经济昆虫志. 第25册.同翅目.蚜虫类(一).. 北京, 科学出版社. |

| [] | 周尧. 1994. 中国蝶类志.灰蝶科. 郑州, 河南科技出版社: 611-690. |

| [] | 邹运鼎, 耿继光, 陈高潮, 等. 1996. 异色瓢虫若虫对麦二叉蚜的捕食作用. 应用生态学报, 7(2): 197–200. |

| [] | 邹运鼎, 季近, 孟庆雷, 等. 1995. 异色瓢虫成虫对麦二叉蚜的捕食作用模型. 生物数学学报, 10(3): 194–199. |

2012, Vol. 48

2012, Vol. 48