文章信息

- 赵尘, 王大明, 张正雄

- Zhao Chen, Wang Daming, Zhang Zhengxiong

- 原木采集生产的生物质流特征分析

- Characteristic Analysis of Biomass Material Flow in Log Harvesting Production

- 林业科学, 2011, 47(5): 90-95.

- Scientia Silvae Sinicae, 2011, 47(5): 90-95.

-

文章历史

- 收稿日期:2009-04-13

- 修回日期:2009-12-06

-

作者相关文章

2. 福建农林大学交通学院 福州 350002

2. College of Traffic, Fujian Agriculture and Forestry University Fuzhou 350002

原木采集生产属于流程工业系统,木材原料沿着生产过程流动,形成物质流,也称材料流(沈镭等,2006)。物质流分析是研究经济生产活动中物质资源新陈代谢的一种方法,已广泛应用于经济系统、产业部门的物质结构、资源利用和消耗的分析评价,用于产品的生命周期评价(黄和平等,2007)。目前我国对林业森工领域的物质流研究仍较少。对木材采运系统物质流模式的初步分析表明:原木采集系统中的物质流可分为木质生物质流、非木质生物质流、养分流、土壤流和水分流。木质生物质以树干、树根、树枝的形式存在于立木中,在木材生产过程中其物理形态会发生变化,但其物质内容保持基本稳定,除非发生燃烧或腐朽。非木质生物质以树叶、树皮和植被、灌草的形式存在,它们在腐烂或焚烧后转化为土壤中的养分。养分存在于土壤中,水分存在于生物质和土壤中。养分随水分或土壤迁移,如被植物吸收或随水土流失(赵尘等,2007; 2008)。

本文对原木采集生产系统的生物质流进行特性分析,并建立相应的时空网络模型,以深入揭示该物质流的特有模式。

1 南方速生人工林采集生产的生物质流分析 1.1 试验方法2008年9月24—27日,在地处福建闽西北林区的永安市福庄林业采育场80林班2大班1小班、永安市大坑林业采育场5林班3大班8小班、永安市燕江林业采育场10林班8大班8小班、建瓯市叶坑林业采育场211林班02大班06小班,分别针对马尾松(Pinus massoniana) (5马4杉1阔)、杉木(Cunninghamia lanceolata) (7杉3阔)、桉树(Eucalyptus) (10桉)3种速生丰产人工林进行生物质流的采伐集材生产现场试验。采集生产作业流程为:准备作业、油锯伐木、打枝造材、人力担筒集材(赵尘等,2007; 余爱华等,2007; 张正雄等,2008)。

在选定的试验样地中,根据伐区调查设计资料中所确定的优势树种的平均胸径和树高,选择树冠适中、有代表性的标准木,先手工挖树根,再用手动葫芦拔树。对伐倒树按2 m或4 m材的规格进行打枝造材,用普通杆秤分别称出树根、树干、树枝、树叶各部分的质量。取中间一段树干进行剥皮,称出树皮的质量,并计算出去皮树干和树皮的质量比例。分别取一小部分有代表性的树根、树干、树枝、树叶、树皮做样品,带回实验室进行烘干,测出各自的干质量,最后计算出树根、树干、树枝、树叶等各部分所占整树的比例(王大明等,2009)。

在每个试验样地中选择2~6 m2的小样地3~5个,用电子秤分别测出草本、枯枝落叶、灌木的总湿质量,然后在其中取样称重并带回实验室烘干再称其干质量,进而推算出整个伐区的各自干质量。

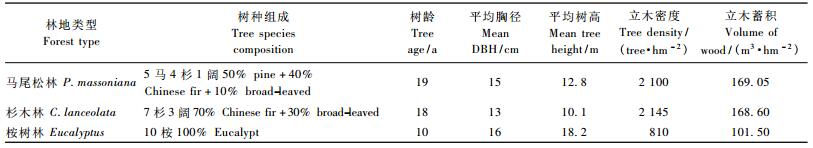

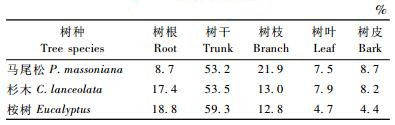

1.2 试验结果表 1为3种树种人工林的基本情况。表 2为3种树种的各部分干质量比例。

|

|

从表 2中可以看出: 3种树种各部分所占的比例不同,桉树的树干所占比例最高,比杉木和马尾松高11%。

|

|

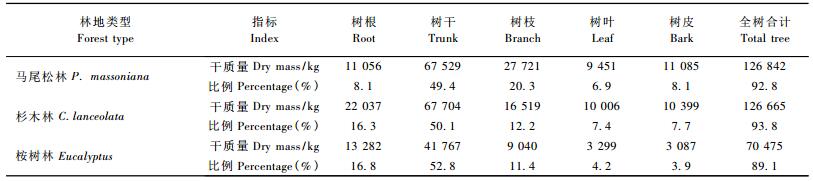

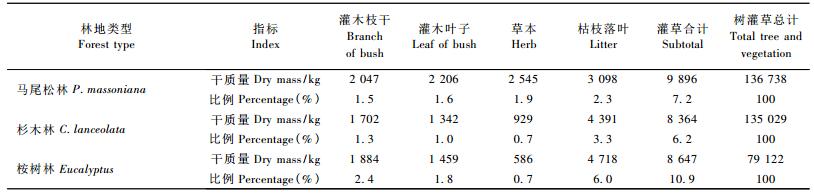

表 3,4分别为3种树种的人工林中立木和灌草覆被生物质的干质量分布数据。

|

|

|

|

原木采集生产立木生物质流的主要参数有如下4个(蔡九菊等,2006; 赵尘等,2008)。

1.3.1 楞场原木单位耗材即1 m3楞场原木产品所需消耗的立木生物质量。马尾松林、杉木林、桉树林的原木单位耗材分别为P0 = 650,563,880 kg。

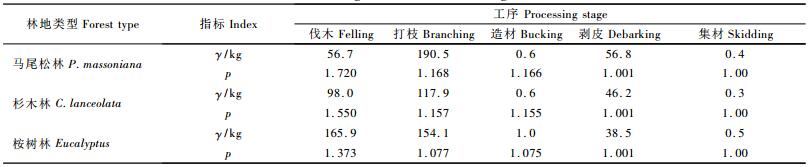

1.3.2 楞场原木单位产品排放的废弃物量从伐木到集材各工序的排放量γ依次进入剩余生物质流。表 5列出了3种树种人工林的采集作业各工序的排放量。马尾松林、杉木林、桉树林的原木单位产品排放的废弃物总量分别为: γ = 305,263,360 kg。

|

|

指单位立木资源所能生产出来的木材产品量,这里用单位的立木生物质产出的山上集材楞场原木的生物质量来表示。马尾松林、杉木林、桉树林3种树种人工林的资源效率分别为: r = 0.53,0.53,0.59。

1.3.4 工序材比系数指某工序的实物产量与最终产品产量之比,即生产单位最终木材产品所需消耗的本工序的产品量。表 5列出了3种树种人工林的采集作业各工序的工序材比系数p。

2 人工林采集生产的生物质流的时空分析通过现场试验和定量分析,可得出原木采集生产过程中生物质流的流向及相关数量关系。由于采伐和集材作业分散在整个伐区范围内,包括林木立地、采伐迹地、集材道、集材楞场、装车场等,且采集生产过程划分为准备作业、伐木、打枝、造材、剥皮、集材、归楞等工序,流程周期在几天到几个月。因此,相应的生物质流时空分布可以反映采集生产系统的重要特性。

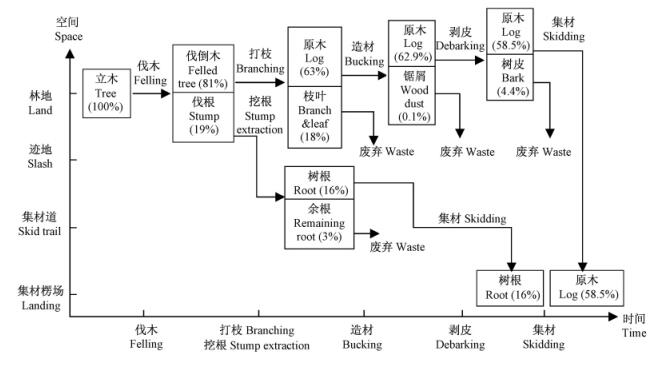

2.1 木质和非木质生物质流的时空网络图按照工程网络图的概念,以若干节点和节点之间的弧构成网络图(赵尘等,1995)。其中节点定义为各工序的交接点,占有特定的时间和空间位置,反映生产过程的某一特定状态,比如原材料、半成品或成品的形态、内容、数量、位置和存在时刻等。弧定义为两节点间的有向弧,表示具体的工序,又称工序弧。原木采集生产作业过程的物质流可以反映在一张网络图上,涵盖从采伐点到集材楞场的物质流时空分布。图 1为桉树人工林原木采集生产木质和非木质生物质流的时空分布网络图实例。

|

图 1 木质和非木质生物质流的时空分布网络图实例 Figure 1 An example of time and space network of wooden and non-wood biomass flows |

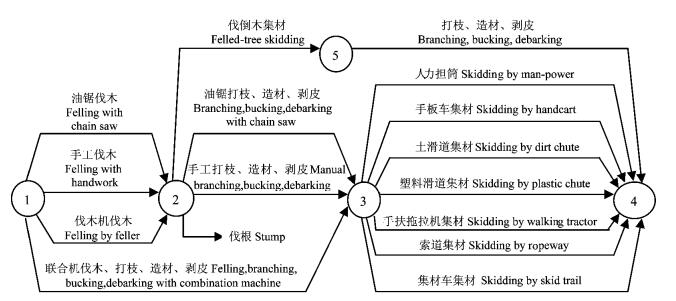

图 2为人工林原木采集生产中若干可选择的作业工艺组成的生物质流时空网络图。基于这一网络,可以单独针对木质或非木质生物质流进行分析,也可以进行2种物质流的合成耦合综合分析。

|

图 2 人工林原木采集生产的生物质流网络图 Figure 2 Network of biomass flows in plantation log harvesting production 1.林地立木Standing tree at land; 2.迹地伐倒木、伐根Felled tree and stump at slash; 3.迹地原木、枝叶、树皮Log, branch and leaf at slash; 4.集材楞场原木Log at landing; 5.集材楞场伐倒木Felled-tree at landing. |

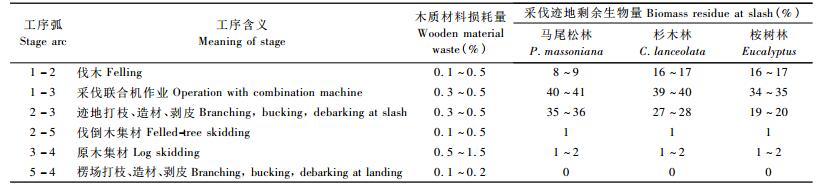

为了进行物质流的定量分析,对各工序弧赋予木质(或非木质)生物质材料的数量,可以采用图论上的各种分析模型和算法,进行有针对性的具体分析。表 6为3种人工林伐区的各类工序的木质材料损耗量和采伐迹地剩余生物量,其中木质材料损耗量表示损耗量占采伐立木材积(不包括伐根)总量的百分比,采伐迹地剩余生物量表示剩余生物量占林地立木和灌草覆被生物质总量的百分比。

|

|

以各工序的木质材料损耗量为弧值,采用最短路径法,可以计算出原木采集生产的最小木质材料损耗量的作业方案,即工序组合。以图 2的人工林采集作业为例,最小木质材料损耗量方案(不考虑伐根)为:手工伐木0.1%→油锯打枝、造材0.2% →人力剥皮0.1% →塑料滑道或集材车集材0.5%。这时的木质材料损耗量为0.9% (不包括伐根)。

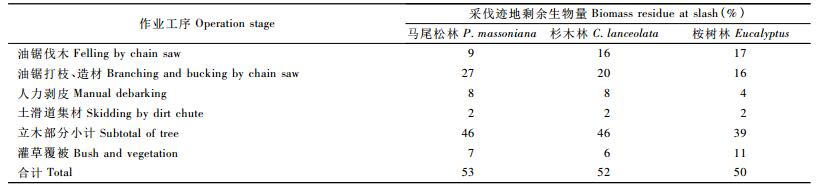

2.2.2 最大迹地剩余生物量以各工序的采伐迹地剩余生物量为弧值,采用网络计划法,可以计算出原木采集生产的最大迹地剩余生物量的作业方案。以图 2的人工林采集作业为例,最大迹地剩余生物量方案(包括伐根)为:油锯伐木→油锯打枝、造材→人力剥皮→土滑道集材。这时各工序产生的迹地剩余生物量比例见表 7,相应的3种人工林伐区的每公顷迹地剩余生物量分别为72 471,70 215,39 561 kg。

|

|

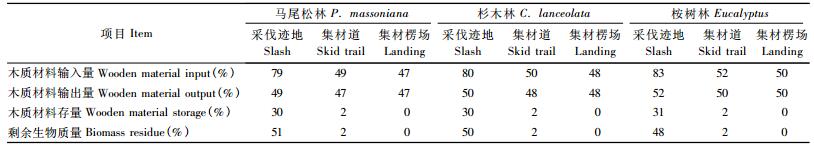

为了分析各物质流的空间分布,为每个工序增设第二个弧值,反映该工序产品所在的空间地域场所及作业场地,表示不同的采伐点、采伐迹地、集材道、集材楞场、装车场等。在网络分析中可以按工序组合统计出各空间范围的物质的存量、流量、转化量等。以图 2的人工林采集作业为例,按最大迹地剩余生物量方案得出的木质材料和剩余生物质的空间分布见表 8。

|

|

1) 原木采集生产物质流模式具有规律性。然而,由于林业采运生产的特点,不同地域、树种、时段的原木采集生产物质流的数值范围变化较大(Ximenes et al., 2008)。本研究的试验地处闽西北的速生人工林区,在立地条件、树种、树龄、气候、土壤等方面都有较大的离散性。所选取的标准木在所在伐区具有代表性,相应的物质流定量分析只能反映该伐区的具体情况,如要推广到其他伐区,应该做适当的调整,以便适应新的条件。

2) 原木采集生产阶段的产品是集材楞场上的原木,其原料是林地立木。立木的木质生物质流反映了生产过程的本质,而非木质生物质流则伴随着木质流,与木质流耦合而来(Korhonen et al., 2001)。在伐木、打枝、造材、剥皮、集材的各作业工序中,枝叶、树皮、锯屑、伐根等成为立木生物质流的废弃物,依次进入剩余生物质流。这些生物质随着时间的推移,通过腐烂或焚烧,再进入土壤中的养分流。一部分养分进入生长的植物体内,成为制造木质和非木质生物质的原料。这就形成了采伐迹地上一部分生物质的循环,反映了工业系统与自然系统的一个物质代谢链。这个循环代谢链是单向、不可逆的,揭示了物质流中木质流、非木质生物质流、剩余生物质流、养分流之间的耦合关系。

3) 木质流和剩余生物质流的时空分布规律是原木采集生产物质流的重要特征。采集生产一般是间歇式的流水作业,整个流程可以跨越若干天到几个月。在各作业工序之间,伐倒木、原木、枝丫、树皮等木质和非木质生物质材料一般会在作业地点存留一段时间,受野外环境的影响,可能发生腐烂、变质的现象。在空间分布上,由相对分散的立木、伐倒木转化到小集中后的原木堆、枝丫垛,再经集材道集材后,最终到达集材楞场,为一个逐渐集中、收缩的物质流形式。对枝丫、树皮等生物质,如果经堆放发酵或切碎后,再撒铺到采伐迹地上,则形成空间扩展型的生物质流。

4) 原木采集生产物质流的时空网络图是反映木质流、剩余生物质流时空分布的有效工具。以节点和弧反映流的空间位置和占用时间,可形成单向、非循环的网络图。弧值可表示为废弃物、排放物、剩余物、消耗物、转化物或添加物的数量,也可以反映相应的耗能、耗时、耗材、人工、资金投入、设备投入、各种产出和效益等。通过网络分析,采用各种优化模型,可分析计算网络图的最短路径、最长路径、关键路线、最大流、最小费用流、最小费用最大流等,进而可进行敏感性分析。更进一步,对一个网络图赋予2种不同含义的弧值,将其加权叠加后可进行两者的耦合分析,得出合成的结果,反映两者的综合效应,可用于分析省材、节能、降耗、经济产出、生态环境、社会影响等的综合效益。

5) 以物质流的时空网络图为基础,结合地理信息系统技术,可为人工林的采伐更新规划设计提供强有力的工具。伐区地理信息系统可反映林木分布、地形地貌、土壤、气候、道路、楞场等空间信息,而采集生产物质流的时空网络图反映了这些空间位置上的作业工艺分布。在基于地理信息系统的采集生产时空网络图上可进行叠加分析、作业模拟和系统优化,进而推出实用的采集生产地理信息应用系统。将采集生产系统扩展到采伐更新作业系统,相应的物质流时空网络图可发展成集约经营、精准林业、数字林业的有效工具。

蔡九菊, 王建军, 陆钟武, 等. 2006. 钢铁企业物质流与能量流及其相互关系[J]. 东北大学学报:自然科学版, 27(9): 979-982. |

黄和平, 毕军, 张炳, 等. 2007. 物质流分析研究述评[J]. 生态学报, 27(1): 368-379. |

沈镭, 刘晓洁. 2006. 资源流研究的理论与方法探析[J]. 资源科学, 28(3): 9-16. |

王大明, 赵尘, 李兆山. 2009. 人工林采伐作业物质流分析[J]. 南京林业大学学报, 33(1): 139-142. |

余爱华, 赵尘. 2007. 浅析我国森林生态采运理论[J]. 西北林学院学报, 22(6): 153-156. |

张正雄, 周新年, 赵尘, 等. 2008. 南方林区人工林生态采运作业模式选优[J]. 林业科学, 44(5): 128-134. DOI:10.11707/j.1001-7488.20080524 |

赵尘, 王大明, 张正雄. 2008. 木材采运系统物质流与能量流模式的分析[J]. 南京林业大学学报, 32(5): 37-40. |

Korhonen J, Wihersaari M, Savolainen I. 2001. Industrial ecosystem in the Finnish forest industry: using the material and energy flow model of a forest ecosystem in a forest industry system[J]. Ecological Economics, 39(1): 145-161. DOI:10.1016/S0921-8009(01)00204-X |

Ximenes F, Gardner W, Kathuria A. 2008. Proportion of above-ground biomass in commercial logs and residues following the harvest of five commercial forest species in Australia[J]. Forest Ecology and Management, 256(3): 335-346. DOI:10.1016/j.foreco.2008.04.037 |

2011, Vol. 47

2011, Vol. 47