文章信息

- 李登武, 王冬梅, 姚文旭

- Li Dengwu, Wang Dongmei, Yao Wenxu

- 油松的自毒作用及其生态学意义

- Autotoxicity of Pinus tabulaeformis and Its Ecology Significance

- 林业科学, 2010, 46(11): 174-178.

- Scientia Silvae Sinicae, 2010, 46(11): 174-178.

-

文章历史

- 收稿日期:2009-07-01

- 修回日期:2010-09-06

-

作者相关文章

化感作用是植物通过淋溶、挥发、残茬降解和根系分泌向环境中释放化学物质,从而对自身或周围其他植物的生长产生影响的现象(孔垂华等,2002; 彭少麟等,2001)。这种作用在自然界中比较广泛,对森林群落演替、植被恢复、农业及林业生产等均有重大影响,是一不可忽视的化学生态因子(林思祖等,2002; Halpern et al., 1997)。自毒作用是化感作用的一种特殊类型,它是指供体与受体属于同一种植物,又称自化感作用或自体中毒(Singh et al., 1999)。在国内外,许多学者发现越来越多的植物存在自毒作用,如杉木(Cunninghamia lanceolata)、天山云杉(Picea schrenkiana)、红松(Pinus koraiensis)、马尾松(Pinus massoniana)、华北落叶松(Larix principis-rupprechtii)等树种都具有自毒作用(曹光球等,2005; 陈龙池等,2003; 杜玲等,2003; 潘存德等,2009; 黄闽敏等,2005; 韩芬等,2008)。

针叶树是我国重要的用材和造林树种,在对其长期的经营管理过程中发现,天然针叶林经常会出现生产力下降、地力衰退和天然更新障碍等问题,传统上认为这种现象是因轮伐期、采伐利用方式、采伐剩余物清理、耕作和整地、固氮等原因造成的(陈龙池等,2003; 王强等,2007)。但目前研究发现,种内自毒作用可能是影响针叶林天然更新成败的关键因素,它不但限制了自身幼苗的生长,对其林分更新也有一定的阻碍作用(潘存德等,2009; 王强等,2007)。油松(Pinus tabulaeformis)是我国主要造林树种之一,它在改善生态环境,防止水土流失,促进经济发展等方面起到积极的作用,但油松纯林,特别是树龄偏大的油松纯林却存在着生长发育不良、土壤退化、病虫害蔓延成灾、天然更新非常困难等问题(刘增文等,2008; 李宁等,2008; 陈肖,2008)。近几年来,对油松的化感研究已有一些报道,如贾黎明等(1995; 1996)研究了油松-辽东栎(Quercus liaotungensis)混交林和油松-白桦(Betulaplatyphylla)混交林中的枯枝落叶层对油松生长的影响,但对油松本身的自毒作用研究尚未见文献报道。本文分别以油松根、枝、叶的乙酸乙酯提取物和水提取物及枝叶挥发油为供体材料,对油松的自毒作用进行了分析。通过本研究,不仅可以为证明自毒作用可能是油松林天然更新困难的原因之一提供理论依据,而且还可以为解决油松连栽障碍问题,实现油松林地的可持续经营及探寻有效利用和科学控制自毒作用的生态效应提供有益的资料和数据。

1 材料与方法 1.1 供试材料油松的根、枝、叶均采自西北农林科技大学校园,根为油松主根上的细根,直径约2~4 mm,枝为1~2年生的枝,直径约1~3 mm。试验用油松种子从火地塘林场购买。

1.2 仪器与试剂202-3型电热恒温干燥箱(上海浦东荣丰科学仪器有限公司),HHS-2S型电热恒温水浴锅(上海衡平仪器仪表厂),HANGPING FA 1004电子天平(上海天平仪器厂),SHZ-D循环水式真空泵(河南巩义市英峪豫华仪器厂),SHY-2A水浴恒温振荡器,SENCO旋转薄膜蒸发仪(上海亚荣),PSH-52型生化培养箱(重庆实验设备厂),MO-2型调温型电热套。乙酸乙酯,丙酮均为分析纯。

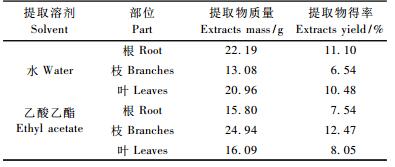

1.3 方法1) 供试材料的制备 ①油松不同部位不同极性提取物的制备 将油松新鲜的根、枝、叶风干后,于60 ℃下烘干,粉碎。各称取200 g,分别用蒸馏水、乙酸乙酯室温浸提,浸提时间为2 h,浸提次数为3次。将各提取液减压过滤,合并3次滤液,减压浓缩,真空干燥,得到不同部位不同溶剂的提取物,存放备用。各提取物质量及得率见表 1。

|

|

② 油松挥发油的制备 将新鲜的油松枝叶分别剪成2~3 mm左右,冷水浸泡4 h后,用挥发油提取器提取5 h,蒸馏液用乙醚萃取3次,合并萃取液,无水硫酸钠干燥,使有机相中乙醚在水浴中蒸发,得到有特殊香味的无色油状物,即为油松的挥发油。将挥发油密封,冰箱保存,供试。

③ 油松种子处理 种子用0.15%的福尔马林溶液浸30 min后,再闷30 min灭菌。将灭菌后的种子清洗后置于45 ℃蒸馏水中自然冷却浸种24 h,使种子吸胀以利发芽。

2) 化感活性测定 ①各提取物对油松种子萌发及幼苗生长影响的测定 采用沙培法。称取各提取物10 g,用极性相似的溶剂(乙酸乙酯提取物用丙酮,水提取物用蒸馏水)溶解后,均配成质量浓度分别为30,15,2 mg·mL-1的溶液各200 mL。将经130 ℃、2 h高温消毒的细沙放在铺有一层滤纸的培养皿中,每皿100 g,每个培养皿放50粒经过消毒、吸胀的受体种子,加约50 g细沙覆盖后,加入不同质量浓度的溶液各10 mL,同时分别以丙酮和蒸馏水为对照(CK),每个处理重复3次,置于生化培养箱中培养(27 ℃ ± 0.5 ℃)。毎隔24 h记录萌发的种子数(以胚根或胚轴突破种皮2 mm为萌发标准),其间酌量补充样品溶液保持培养皿内湿润。16天后计算发芽率和发芽势,用游标卡尺测量苗高和根长,计算各提取物在不同质量浓度下对自身种子萌发和根长、苗高的化感效应。

② 挥发油对油松种子萌发及幼苗生长影响的测定 在干燥器上部的贮藏室分别进行种子萌发和幼苗生长试验。在直径20 cm、高30 cm的干燥器底部的干燥室,放1 mL油松挥发油作为挥发物来源,对照的底部不放任何东西。按照沙培法培养种子,每皿放50粒,3次重复,干燥器加盖,在室温20~25 ℃自然光照下培养。每天加适量蒸馏水,打开干燥器通气15 min,并在干燥室加入适量挥发油,毎隔24 h记录萌发的种子数(以胚根或胚轴突破种皮2 mm为萌发标准),16天后计算发芽率和发芽势,用游标卡尺测量苗高和根长,计算各提取物在不同浓度下对自身种子萌发和根长、苗高的化感效应。

3) 数据处理与分析 试验测定结果取平均值,并使用Excel 2003和SPSS 13.0进行统计分析。

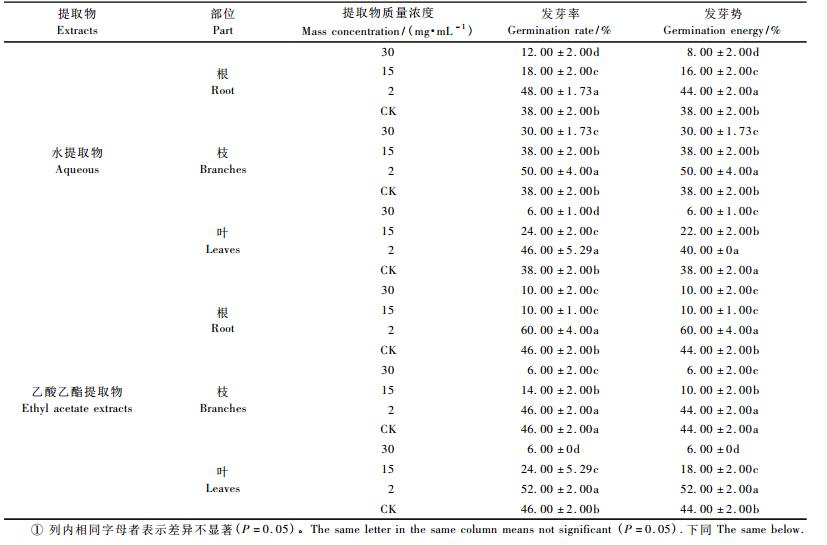

2 结果与分析 2.1 油松不同部位各提取物对自身种子萌发的影响由表 2可知,油松不同部位各提取物对自身种子萌发有显著影响。油松叶的乙酸乙酯提取物在质量浓度为30 mg·mL-1时,对种子萌发的抑制率为84.21%; 15 mg·mL-1时,对种子萌发的抑制率为36.84%; 2 mg·mL-1时,其抑制作用消失,转化为促进作用,发芽率比对照提高了13.04%。说明其化感效应呈现“高抑低促”的质量浓度效应。油松根、枝、叶的乙酸乙酯提取物对种子萌发的化感作用明显强于水提取物的。在质量浓度为30 mg·mL-1时,油松叶和枝的乙酸乙酯提取物均对种子发芽的抑制作用最强,发芽率都为6%,比对照降低86.95%;油松枝水提取物对种子萌发的抑制作用最弱,种子发芽率为30%,比对照降低21.05%。

|

|

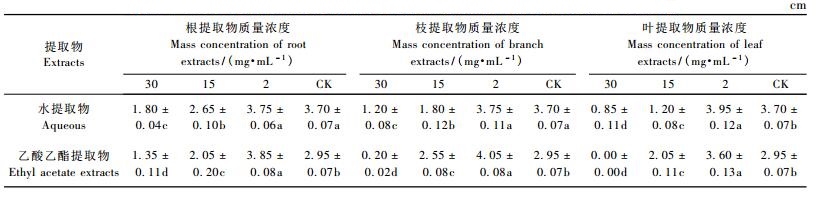

由表 3可知,油松不同部位各提取物对自身幼苗根长生长的影响与对种子萌发的影响一致,均差异显著并表现出“高抑低促”质量浓度效应。在质量浓度为30 mg·mL-1时,油松叶的乙酸乙酯提取物化感效应最强,对油松幼苗根长生长的抑制率为100%;而根水提取物对油松幼苗根长生长的抑制作用最弱,抑制率为51.35%。此外,不同提取物对油松幼苗根长生长存在不同程度的化感作用,其中油松枝乙酸乙酯提取物在质量浓度为2 mg·mL-1时,对油松幼苗根长生长的促进能力最强,幼苗根长为4.05 cm,比对照提高37.29%。总体来说,油松叶提取物对油松幼苗根长生长的抑制作用最强,其次分别是枝和根。在质量浓度为30 mg·mL-1时,各部位乙酸乙酯提取物对自身幼苗根长生长的抑制作用明显强于水提取物。

|

|

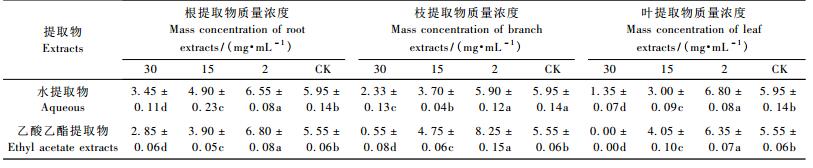

由表 4可知,除油松枝水提取物在3个质量浓度梯度下都对自身幼苗苗高生长起抑制作用外,其他部位各提取物对油松幼苗苗高生长有不同的影响。其影响规律与种子萌发和根长生长相似,均影响显著,并表现出“高抑低促”质量浓度效应。在质量浓度为30 mg·mL-1时,油松叶的乙酸乙酯提取物化感效应最强,对油松幼苗苗高生长的抑制率为100%;而根水提取物对油松幼苗苗高生长的抑制作用最弱,抑制率为42.02%。此外,不同提取物对油松幼苗苗高生长存在不同程度的化感作用,其中油松枝乙酸乙酯提取物在质量浓度为2 mg·mL-1时,溶液对幼苗苗高生长的促进能力最强,幼苗苗高为8.25 cm,比对照提高了48.65%。总体来说,油松叶提取物对油松幼苗苗高生长的抑制作用最强,其次分别是枝和根。

|

|

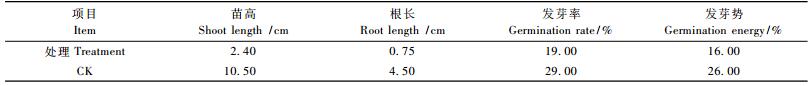

由表 5可知,油松挥发油对自身种子萌发及幼苗生长都有显著的抑制作用,其种子发芽率为19%,比对照降低65.52%,幼苗苗高为2.40 cm,比对照降低77.14%,幼苗根长为0.75 cm,比对照降低83.33%。据文献报道,油松挥发油中含有较多的萜烯类化合物,其中α-蒎烯含量为25.88%,β-蒎烯含量为24.88%,3-蒈烯含量为47.73%,占萜烯总量的98%以上(王鸿斌等,2007)。这可以说明α-蒎烯、β-蒎烯和3-蒈烯可能与油松挥发油的自毒作用有关,但有关油松挥发油自毒物质的种类和结构,以及究竟是一种或几种成分起作用还有待进一步研究。

|

|

试验结果显示,油松根、枝、叶不同极性提取物均对自身种子萌发及幼苗生长具有影响,其中油松叶乙酸乙酯提取物的自毒作用最强,在质量浓度为30 mg·mL-1时,其种子发芽率为6%,比对照降低86.95%,幼苗根长为0.00 cm,比对照降低100%,幼苗苗高为0.00 cm,比对照降低了100%。说明油松叶的乙酸乙酯提取物中富含自毒物质,非常值得进一步分离纯化和结构鉴定,为新型除草剂目标化合物筛选提供理论依据。

化感物质具有复合性、质量浓度效应、选择性、专一性和复杂多样性(Jefferson et al., 2003; Jasicka-Misiak et al., 2005; 王强等,2007)。试验结果显示,油松根、枝、叶不同极性提取物均对油松种子萌发及幼苗生长具有影响,表现出“高抑低促”质量浓度效应,这一结论与多数文献报道的化感与自毒作用的“质量浓度效应”是一致的(Kaushal et al., 2003; 潘存德等,2009)。另外,在幼苗生长试验中,油松根长变化对自毒物质的反应最敏感,这与Chung等(1995)和Chon等(2002)试验结果一致,出现这种现象的可能原因是根为直接接触自毒物质的器官,更容易受到伤害,而地上部分靠根部吸收营养物质满足需要,只有当根受胁迫达到一定程度,水分和养分不能正常供给时,实生苗其他部分才表现出受害症状。

化感物质常通过挥发、淋溶、分泌和植物残体腐解等途径进入环境中,对自身和周围植物产生影响(Bradow,1990; 于凤兰等,1999; 李霞,2006)。本试验结果显示,油松的枝、叶不同极性提取物及挥发油均对自身种子萌发及幼苗生长的影响比根的提取物强,说明油松自毒物质可能主要由其地表茎叶通过雨水和雾滴等的淋溶或产生气味物质而发生作用。因此,在油松生产实践中,为了防止毒素物质富积,抑制油松生长,降低油松的生产力,要及时清除油松的枯枝落叶、提高林下透光率。但有关自毒物质产生和释放的途径、作用方式及如何有效利用油松自毒作用的“质量浓度效应”是油松自然更新障碍及恢复生态系统健康需要研究和解决的一个重要问题。

曹光球, 林思祖, 王爱萍, 等. 2005. 马尾松根化感物质的生物活性评价与物质鉴定[J]. 应用与环境生物学报, 11(6): 686-689. |

陈龙池, 汪思龙. 2003. 杉木根系分泌物化感作用研究[J]. 生态学报, 23(2): 393-398. |

陈龙池, 汪思龙, 陈楚莹. 2004. 杉木人工林衰退机理探讨[J]. 应用生态学报, 15(10): 1953-1957. DOI:10.3321/j.issn:1001-9332.2004.10.050 |

陈肖. 2008. 半干旱地区油松纯林改造成混交林效益分析[J]. 农业科技与信息, (4): 31-32. |

杜玲, 曹光球, 林思祖, 等. 2003. 杉木根际土壤提取物对杉木种子发芽的化感效应[J]. 西北植物学报, 23(2): 323-327. |

韩芬, 王辉, 边银霞, 等. 2008. 华北落叶松枝叶挥发性物质的化学成分及其化感作用[J]. 应用生态学报, 19(11): 2327-2332. |

黄闽敏, 潘存德, 罗侠, 等. 2005. 天山云杉针叶提取物对种子萌发和幼苗生长的自毒作用[J]. 新疆农业大学学报, 28(3): 30-34. |

贾黎明, 翟明普, 尹伟伦. 1995. 油松辽东栎混交林中生化他感作用研究[J]. 林业科学, 31(6): 491-497. |

贾黎明, 翟明普, 尹伟伦, 等. 1996. 油松白桦混交林中生化他感作用的生物测定[J]. 北京林业大学学报, 18(4): 1-8. |

孔垂华. 2002. 21世纪植物化学生态学前沿领域[J]. 应用生态学报, 13(3): 349-353. |

李宁, 曾辉, 王克勤. 2008. 辽西山地油松混交林和纯林生态经济效益比较[J]. 辽宁林业科技, (1): 19-22. |

李霞. 2006. 萜类化合物对植物的化感作用[J]. 通化师范学院学报, 27(2): 80-81. |

林思祖, 杜玲, 曹光球, 等. 2002. 化感作用在林业中的研究进展及应用前景[J]. 福建林学院学报, 22(2): 184-188. |

刘增文, 段而军, 高文俊, 等. 2008. 秦岭山区人工林地枯落叶客置对土壤生物、化学性质的影响[J]. 应用生态学报, 19(4): 704-710. |

潘存德, 王强, 阮晓, 等. 2009. 天山云杉针叶水提取物自毒效应及自毒物质的分离鉴定[J]. 植物生态学报, 33(1): 186-196. |

彭少麟, 邵华. 2001. 化感作用的研究意义及发展前景[J]. 应用生态学报, 12(5): 780-785. |

王强, 阮晓, 李兆慧, 等. 2007. 植物自毒作用及针叶林自毒研究进展[J]. 林业科学, 43(6): 134-142. |

王鸿斌, 张真, 孔祥波, 等. 2007. 入侵害虫红脂大小蠹的适生区和适生寄主分析[J]. 林业科学, 43(10): 71-76. DOI:10.3321/j.issn:1001-7488.2007.10.012 |

于凤兰, 马茂华, 孔令韶. 1999. 油蒿挥发油的化感作用研究[J]. 植物生态学报, 23(4): 345-350. |

Bradow J M, Connick W J. 1990. Volatile seed germination inhibitors from plant residues[J]. J Chem Ecol, 16(3): 645-666. DOI:10.1007/BF01016477 |

Chon S U, Choi S K, Jung S, et al. 2002. Effects of alfalfa leaf extracts and phenolic allelochemicals on early seedling growth and root morphology of alfalfa and barnyard grass[J]. Crop Protection, 21(10): 1077-1082. DOI:10.1016/S0261-2194(02)00092-3 |

Chung I M, Miller D A. 1995. Natural herbicide potentialof alfalfa residues on selected weed species[J]. Agronomy Journal, 87(5): 920-925. DOI:10.2134/agronj1995.00021962008700050024x |

Halpern C B, Antos J A, Geyer M A, et al. 1997. Species replacement during early secondary succession: the abrupt decline of a winter annual[J]. Ecology, 78(2): 621-631. DOI:10.1890/0012-9658(1997)078[0621:SRDESS]2.0.CO;2 |

Jasicka-Misiak I, Wieczorek P P, Kafarski P. 2005. Crntonic acid as a bioactive factor in carrot seeds (Daucus carota L.)[J]. Phytochemistry, 66(12): 1485-1491. DOI:10.1016/j.phytochem.2005.04.005 |

Jefferson L V, Pennacchio M. 2003. Allelopathic effects of foliage extracts from four Chenoopodiaceae species on seed germination[J]. Journal of Arid Environments, 55(2): 275-285. DOI:10.1016/S0140-1963(03)00028-4 |

Kaushal R, Verma K S, Singh K N. 2003. Effect of Grewia optiva and Populus deltoides leachates on field crops[J]. Allelopathy Journal, 11(2): 229-234. |

Singh H P, Batish D R, Kohli R K. 1999. Autotoxicity: concept, organisms, and ecological significance[J]. Critical Reviews in Plant Sciences, 18(6): 757-772. DOI:10.1080/07352689991309478 |

2010, Vol. 46

2010, Vol. 46