文章信息

- 张国钢, 张正旺, 杨凤英, 李世广

- Zhang Guogang, Zhang Zhengwang, Yang Fengying, Li Shiguang

- 山西五鹿山自然保护区褐马鸡栖息地的选择

- Habitat Selection of Brown-Eared Pheasant at the Wulushan National Nature Reserve of Shanxi, China

- 林业科学, 2010, 46(11): 100-103.

- Scientia Silvae Sinicae, 2010, 46(11): 100-103.

-

文章历史

- 收稿日期:2009-09-09

- 修回日期:2009-10-13

-

作者相关文章

2. 北京师范大学生命科学学院 北京 100875;

3. 山西省自然保护区管理站 太原 030001;

4. 山西庞泉沟国家级自然保护区 交城 030500

2. College of Life Science, Beijing Normal University Beijing 100875;

3. Nature Reserve Administrative Station of Shanxi Province Taiyuan 030001;

4. Pangquangou National Nature Reserve of Shanxi Jiaocheng 030500

在可利用的多种类型栖息地中,鸟类常常挑选最适合自己的特定栖息地。栖息地的质量高低直接影响鸟类的地理分布、种群密度、繁殖成功率和雏鸟的成活率(Cody,1985)。栖息地中各种因子对动物的作用不同,分析栖息地内在特征、找出影响选择行为的关键因子就成为栖息地研究中一项重要内容(Bailey,1984)。褐马鸡(Crossoptilon mantchuricum)是世界易危鸟类之一(IUCN,2008),被我国列为濒危物种(郑光美等,1998)。以往对雉类栖息地结构特征有较多的研究,揭示了不同季节雉类栖息地选择的主要因子(倪喜军等,1996; 史海涛等,1999; 孙全辉等,2003)。近些年来,对褐马鸡的研究涉及许多方面,如地理分布(何业恒等,1990; 徐英武等,2008),种群数量调查(张国钢等,2001; 王秀辉等,2007),栖息地选择(张国钢等,2005; 李宏群等,2008a; 2008b;2009),繁殖生态(武建勇等,1996; 张正旺等,1997; 邱富才等,1998; 杨凤英等,2001),行为(戴强等,2001; 2002; 庞新博等,2005)等,这些研究对褐马鸡及其栖息地的保护具有重要意义。

山西五鹿山自然保护区是褐马鸡集中分布的地区之一,也是褐马鸡中部种群分布的最南端。在对褐马鸡种群数量调查的过程中,发现许多威胁褐马鸡生存的因素如栖息地破坏和严重的人为干扰等(张国钢等,1999; 2004),这将对褐马鸡的栖息地选择造成影响,而该保护区褐马鸡栖息地选择的机制,对哪些因子选择或不进行选择,这些都不清楚。本研究于1997年12月至1998年11月,对褐马鸡在该保护区的栖息地选择进行研究,这将有助于对该保护区褐马鸡及其栖息地的保护和管理。

1 研究地点五鹿山自然保护区位于山西省吕梁山脉的南端,包括隰县南部与蒲县东北部,地理坐标为111°08′—111° 18′ E,36° 23′—36° 38′ N,总面积206.17 km2。该区属于暖温带季风型大陆性气候,是东南区季风的边缘,由于山地高度的不同和地形的变化,表现出不同的气候特点。一般在山麓和山前地区年均温12 ~ 14 ℃,无霜期130 ~ 180天,年降水量500 ~ 560 mm。年均气温为8.7 ℃,最高日均温25 ℃,最低日均温-6 ℃。暖温带落叶林是地带性植被,也是生长最好、分布最广的植被类型。针叶林、针阔混交林、灌丛、草丛等都是落叶林的从属类型和群落演替的中间过渡类型。有关该保护区的植被组成和优势植物种类见文献(张国钢等,1999)。

2 研究方法根据植被特征的不同,将研究区域的栖息地分为4种类型: 1)针阔混交林,2)阔叶林,3)林缘灌丛,4)农田。根据保护区1 : 5万植被图,以及保护区对不同植被斑块的调查所获得的面积,通过综合和计算可以获得各栖息地类型的面积。野外工作中,记录所遇见褐马鸡的数量、栖息地类型、活动方式等。对于森林内部的灌丛,按照针阔混交林或阔叶林来记录。

采取样线法统计种群数量,在8 km2的栖息环境中,选取不重叠的样线,样线单侧宽度为0.025 km,总长度为13.642 km。利用各种机动车道(如伐木道、林中小道)作为样线。冬季直接统计所遇见褐马鸡的数量,春季统计时遇见1只记为2只。在此基础上,还利用冬季大雪后采取足迹调查的方法和春季利用雄鸡占区鸣叫的特点,结合鸣叫计数法对褐马鸡的密度进行统计。

在遇见褐马鸡实体或其活动痕迹(如新鲜粪便、取食痕迹较密集的地方)的区域选取栖息地样方。在未见到褐马鸡活动个体或活动痕迹(羽毛、粪便、啄痕等)的区域随机选取对照样方。栖息地样方和对照样方均采用GPS进行定位。每个季节在研究区选取10 m × 10 m的栖息地大样方和对照样方各20个,在每个大样方内随机选取1 m × 1 m的小样方2 ~ 4个。距山脊的距离、距林缘距离和距铁矿距离是在将样方定位点在MapInfo 7.5软件中,与栖息地植被图进行叠加,然后利用Rule模块测得的。此外,研究区地图和铁矿的位置示意图请详见文献(张国钢等,2004)。

栖息地样方与对照样方的测量变量相同,具体测量变量及方法如下: 1.海拔(A),用海拔仪测量,单位为m; 2.坡度(SD),用指南针测量,单位为(°); 3.坡向(SDR),用指南针测量,单位为(°); 4.坡位(SP),分上、中、下3个方位; 5.距山脊的距离(DFM),单位m,按实际距离计; 6.距林缘距离(DFE),单位m,按实际距离计; 7.距铁矿距离(DFS),单位m,按实际距离计; 8.乔木胸径(PD),样方内胸径大于4 cm的树木的平均胸径,单位cm; 9.样方内胸径大于4 cm的树木的平均高度,单位m; 10.灌木种类(ST),样方内的灌木种数; 11.灌木数量(SN),估测值,以百分率表示; 12.灌木平均高度(SH),估测值,单位m; 13—19.分别为0 ~ 10 cm覆盖度(C0),10 ~ 30 cm覆盖度(C10),30 ~ 50 cm覆盖度(C30),50 ~ 100 cm覆盖度(C50),1 ~ 2 m覆盖度(C1),2 ~ 5 m覆盖度(C2),5 m以上覆盖度(C),分别表示地面向上10,10 ~ 30,30 ~ 50,50 ~ 100,1 ~ 2,2 ~ 5,5m以上水平覆盖度,估测值,以百分率表示; 20.落叶盖度(FC),小样方测得,估测值,以百分率表示; 21.落叶厚度(FT),小样方测得,估测值,以百分率表示; 22.草本数量(GN),小样方测得,估测值,以百分率表示; 23.草本种类(GT),小样方测得,样方内的草本种数; 24.草本平均高度(GH),小样方测得,单位cm。

根据保护区的植被变化和天气情况,一年四季进行划分:春季为3—5月,夏季为6—8月,秋季为9—11月,冬季为12—次年2月。为了解褐马鸡在不同季节,对不同类型栖息地选择的差异性,根据保护区提供的资料,保护区内针阔混交林、阔叶林、林缘灌丛及农田3种栖息地的面积比例为8: 5: 3。理论上讲,褐马鸡在这3种栖息地随机所见的频次应是相同的,因此采用χ2检验的方法。此外,对栖息地样方与对照样方进行判别分析(discriminant analysis),以期了解各季节栖息地选择的影响因子。上述分析在统计软件SPSS13.0中进行。

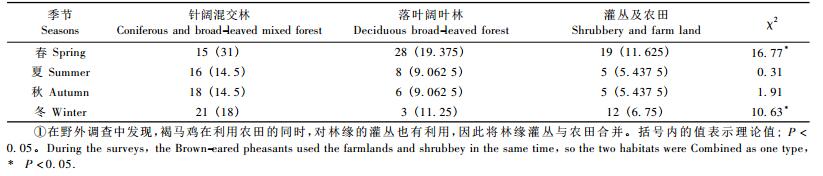

3 结果与分析 3.1 不同季节褐马鸡对栖息地的利用通过全年的野外观察,共遇见褐马鸡或听到褐马鸡鸣叫156次,其按季节统计所见或听到褐马鸡的次数以及栖息地类型,褐马鸡在针阔混交林出现频次最高,为44.87%;落叶阔叶林出现的频次为28.85%,以鹅耳栎(Carpinus turczaninowii)和色木槭(Acer mono)林较多,可能与这里的食物较丰富有关; 灌丛中出现的频次为23.08%,沙棘(Hippophae rhamnoides)、黄刺玫(Rosa xanthina)等灌丛都是褐马鸡经常取食的地方; 农田栖息地遇见频次较少,仅5次(表 1)。从表 1看出,褐马鸡对栖息地的选择随季节不同而有变化。春季主要选择落叶阔叶林和灌丛,这一时期褐马鸡也选择暴露程度较大的农田; 而夏季和秋季褐马鸡倾向于针阔混交林,尽量避免干扰较大的林缘灌丛; 冬季主要选择针阔混交林和灌丛栖息地,而回避落叶阔叶林。

|

|

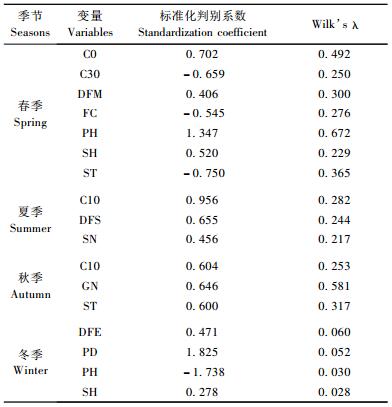

为进一步检验褐马鸡栖息地样方与对照样方在各因子上的差异,筛选栖息地选择中起重要作用的生态因子,将各季节褐马鸡栖息地样方与对照样方进行判别分析,结果见表 2。结果显示:春季对褐马鸡栖息地选择最重要的因子有7个,即0 ~ 10 cm (C0)和30 ~ 50 cm的覆盖度(C30)、距山脊距离(DFM)、落叶盖度(FC)、乔木高度(PH)、灌木高度(SH)、灌木种类(ST)。夏季褐马鸡主要选择10 ~30 cm覆盖度(C10)、距铁矿距离(DFS)、灌木数量(SN)等生态因子。影响秋季褐马鸡栖息地选择的主要因子是10 ~ 30 cm覆盖度(C10)、草本数量(GN)、灌木种类(ST)。在冬季,距林缘距离(DFE)、乔木胸径(PD)、乔木高度(PH)和灌丛高度(SH)等因子为褐马鸡栖息地选择的重要依据。

|

|

影响鸟类存活率和繁殖成功率的栖息地因子有食物的丰富度、植被所提供的隐蔽条件、巢址及栖宿条件等(Cody,1985; Badyaev,1995; Parrish,1995; Thomas et al., 1996; 丁长青等,1997)。笔者研究也证明,褐马鸡在不同时期,对栖息地的选择存在着季节性变化,这主要是由于不同的栖息地所提供的食物丰富度、隐蔽条件和人为干扰等方面是不同的。春季是褐马鸡繁殖的初期,此时需要大量的营养和能量用于产卵。这个时期正值植物返青时期,林缘灌丛地带阳光充足,草本植物返青较早,在0 ~10 cm的覆盖度较高的区域,昆虫相对较多,常会吸引褐马鸡在这里取食。在30 ~ 50 cm覆盖度较高、灌丛种类较丰富的区域,提供较好的隐蔽场所,所以也可以经常看到褐马鸡活动。该结论与李宏群等(2008)对陕西黄龙山自然保护区褐马鸡春季栖息地选择的研究结果基本一致。而此时褐马鸡对隐蔽物的要求不太严格,一些离干扰源(如铁矿、道路、农田等)较近的沙棘、黄刺玫次生林也被利用。

夏季,褐马鸡正处于孵卵和育雏阶段,此时褐马鸡主要是更好地保护自己,顺利完成繁殖活动和育雏。对陕西黄龙山自然保护区研究表明:褐马鸡在夏季主要选择郁闭度较高的针叶林以及林缘灌丛(张凤臣,2007)。而在五鹿山保护区,由于夏季铁矿逐渐进入开采期,人为活动较为频繁,而且这些铁矿大多聚集在林缘灌丛,所以褐马鸡很少到林缘灌丛中活动,而是选择在针阔混交林中觅食。由于夏季植被繁茂,食物来源丰富,褐马鸡主要是选择良好的隐蔽场所来保证幼鸟较高的成活率。灌木较高、10 ~ 30 cm覆盖度较高和距铁矿距离较远,是褐马鸡良好的隐蔽场所及适宜的营巢条件。

秋季,褐马鸡雏鸟已经长大,多数都是以家族的形式活动,这样暴露性增加,增大了被捕食的几率。因此褐马鸡在秋季同样会避开干扰较大的林缘,而选择在10 ~ 30 cm覆盖度较大的针阔混交林中,这也区域能为褐马鸡提供了良好的隐蔽条件,而林缘灌丛如沙棘提供了较为丰富的食物。

李吉利(2002)对河北小五台山褐马鸡栖息地的研究表明,褐马鸡冬季经常选择在林缘灌丛和针阔混交林中活动,笔者的研究也证明了这一点。研究表明褐马鸡多选择在阳光充足的林缘灌丛取食。此时期褐马鸡也多选择乔木胸径较粗、乔木较高的针阔混交林,这些区域为褐马鸡提供了良好的隐蔽条件; 高大的乔木,产生的种子相对较多,能为褐马鸡提供丰富的食物。

戴强, 张正旺, 邱富才, 等. 2001. 笼养褐马鸡冬季的社群等级[J]. 动物学研究, 22(6): 361-366. |

戴强, 张正旺, 邱富才, 等. 2002. 食物因素对褐马鸡冬季打斗行为的影响[J]. 生态学杂志, 21(1): 23-25. |

丁长青, 郑光美. 1997. 黄腹角雉的巢址选择[J]. 动物学报, 43(1): 27-33. |

何业恒, 何文君. 1990. 试论褐马鸡地理分布的历史变迁[J]. 湖南师范大学自然科学学报, 13(3): 275-280. |

李宏群, 廉振民, 陈存根. 2008a. 应用资源选择函数对褐马鸡冬季夜栖地选择的研究[J]. 四川动物, 27(6): 1082-1085. |

李宏群, 廉振民, 陈存根. 2008b. 陕西黄龙山自然保护区褐马鸡春季栖息地的选择[J]. 西北农林科技大学学报:自然科学版, 36(4): 228-234. |

李宏群, 廉振民, 陈存根. 2009. 陕西黄龙山林区褐马鸡春季夜栖地选择[J]. 动物学杂志, 44(2): 52-56. |

李吉利. 2002. 小五台山褐马鸡年活动规律初探[J]. 河北林果研究, 17(2): 155-158. |

倪喜军, 张正旺. 1996. 山西雉鸡冬季及早春栖息地选择的研究. 中国鸟类学会/ /中国动物学研究. 北京: 中国林业出版社, 245-252.

|

庞新博, 武索然, 王建梅. 2005. 笼养褐马鸡繁殖行为的观察[J]. 河北林业科技, (6): 21-23. |

邱富才, 杨凤英. 1998. 山西芦芽山自然保护区褐马鸡繁殖力的研究[J]. 山西大学学报:自然科学版, 21(4): 374-378. |

史海涛, 郑光美. 1999. 红腹角雉取食栖息地选择的研究[J]. 动物学研究, 20(2): 131-136. |

孙全辉, 张正旺, 郑光美, 等. 2003. 繁殖期白冠长尾雉占区雄鸟的活动区[J]. 动物学报, 49(3): 318-324. |

王秀辉, 安春林. 2007. 小五台山自然保护区褐马鸡种群分布研究[J]. 野生动物杂志, 28(2): 14-16. |

武建勇, 周志连, 刘丽琼, 等. 1996. 庞泉沟自然保护区褐马鸡的家鸡代孵暨育雏初步研究[J]. 山西师范大学学报:自然科学版, 10(3): 36-38. |

徐英武, 范世强, 刘慧芳. 2008. 陕西韩城褐马鸡分布历史变迁的初步探讨[J]. 林业调查规划, 33(5): 133-135. |

杨风英, 王汝清, 张军, 等. 2001. 褐马鸡巢址选择的初步研究[J]. 山西大学学报:自然科学版, 24(2): 151-154. |

张国钢, 张正旺. 1999. 山西五鹿山地区铁矿开采对褐马鸡活动影响[J]. 北京师范大学学报:自然科学版, 35(2): 266-269. |

张国钢, 张正旺. 2001. 山西五鹿山保护区褐马鸡种群密度调查[J]. 动物学杂志, 36(3): 57-59. |

张国钢, 郑光美, 张正旺. 2004. 铁矿开采对褐马鸡种群的影响[J]. 生物多样性, 12(3): 319-323. |

张国钢, 郑光美, 张正旺, 等. 2005. 山西芦芽山褐马鸡越冬栖息地选择的多尺度研究[J]. 生态学报, 25(5): 952-957. |

张正旺, 郑光美, 杨向明, 等. 1997. 褐马鸡的窝卵数及其变异[J]. 动物学报, 43. DOI:10.3321/j.issn:0001-7302.1997.01.011 |

郑光美, 王岐山. 1998. 中国濒危动物红皮书(鸟类)[M]. 北京: 科学出版社: 172-173.

|

Badyaev A V. 1995. Nesting habitat and nesting success of eastern wild turkeys in the Arkansas Ozark highlands[J]. Condor, 97(1): 221-231. DOI:10.2307/1368998 |

Bailey J A. 1984. Principle of wildlife management. Sons Inc, New York.

|

Cody M L. 1985. Habitat Selection in Birds[M]. INC: Academic Press.

|

Hutto R L. 1985. Habitat selection by nonbreeding migratory land birds // Cody M L. Habitat Selection in birds. New York: Academic Press, 454-476.

|

IUCN. 2008. The 2008 IUCN Red List of Threatened Animals. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge UK.

|

Parrish J D. 1995. Effects of needle architecture on warbler habitat selection in a coastal spruce forest[J]. Ecology, 76(6): 1813-1820. DOI:10.2307/1940713 |

Thomas B G, Wilggers E P, Clawson R L. 1996. Habitat selection and breeding status of Swainson' s warblers in southern Missouri[J]. Journal of Wildlife Management, 60(3): 611-616. DOI:10.2307/3802079 |

2010, Vol. 46

2010, Vol. 46