文章信息

- 祝志勇, 王强, 阮晓, 李兆慧, 薛军, 江浩, 卢翔

- Zhu Zhiyong, Wang Qiang, Ruan Xiao, Li Zhaohui, Xue Jun, Jiang Hao, Lu Xiang

- 不同地理居群山桐子的果实含油率与脂肪酸含量

- Analysis of Oil Rate and Fatty Acids Content of Idesia palycarpa Fruits from Different Geographical Populations

- 林业科学, 2010, 46(5): 176-180.

- Scientia Silvae Sinicae, 2010, 46(5): 176-180.

- DOI: 10.11707/j.1001-7488.20100528

-

文章历史

- 收稿日期:2009-09-23

-

作者相关文章

2. 浙江大学宁波理工学院 宁波 315100;

3. 浙江省亚热带作物研究所 温州 325005

2. Ningbo Institute of Technology, Zhejiang University Ningbo 315100;

3. Institute of Subtropical Crop of Zhejiang Wenzhou 325005

随着煤炭、石油等化石能源价格的不断上涨,加快可再生能源, 尤其是生物质能源的发展,以推进能源替代,被认为是解决全球能源危机的最理想途径之一(唐红英,2008)。目前,世界各国,尤其是发达国家,都致力于开发高效、无污染的生物质能源利用技术,以保障能源安全,实现CO2减排,促进经济、社会的可持续发展(Holdren,1991)。根据专家预测,到2015年,全球总能耗将有40%来自生物质能源,主要通过生物质能发电和生物质液体燃料的产业化发展实现(白卫国等,2007)。对能源植物最早进行开发利用的研究始于20世纪70年代,美国加州大学诺贝尔奖获得者卡尔文博士为代表的植物能源研究小组寻遍世界各地,从产生类似于石油成分的树种入手,研究了十字花科(Cruciferae)、菊科(Compositae)、大戟科(Euphorbiae)、豆科(Leguminosae)和棕榈科(Palmae)等十几个科的大部分植物,分析这些植物的化学成分,从中筛选出了开发价值极高的续随子(Euphorbia lathylris)和绿玉树(Euphorbia tirucalli)等进行栽培试验(Cardona et al., 2007)。

林业生物质能源是指以木本、草本植物为主的生物质本身所固定和贮藏的化学能,这种化学能由太阳能转化而形成。林业生物质能源主要分为2大类:1)木质生物质能源,以利用林木木质为主将其转化为固体、液体、气体燃料或直接发电;2)油料生物质能源,以利用林木果实的油脂为主将其转化为生物柴油(Dincer et al., 1999)。我国木本油料树种资源十分丰富,在美国科学院推荐的适于世界不同气候带栽培的60多种优良能源树种中,近半数原产于我国或我国已有引种,但目前我国生物柴油原料林基地选定的培育树种仅有4个,即生物柴油转化技术相对成熟的小桐子(Jatropha curcas)、文冠果(Xanthoceras sorbifolia)、黄连木(Pistacia chinensis)和光皮树(Cornus silsoniana)(李云,2008)。筛选和开发研究生物柴油原料林树种资源具有重要意义。

山桐子(Idesia palycarpa)是大风子科山桐子属落叶乔木,主要分布在我国浙江、湖南、陕西、甘肃、四川、安徽、江西、云南等省海拔300~1 200 m山坡、山谷两侧的疏林或林缘。山桐子树干通直,树皮灰白色且不开裂,树形美观; 圆锥状花序下垂,花黄色; 浆果球形或椭圆形串状下挂似葡萄且布满内堂枝(刘根林等,2005)。果实熟时红色或桔黄色,入秋后红艳夺目。山桐子生长迅速,适应性强, 材质优良,3年生实生苗木可以挂果,美学观赏价值较高,是我国南方主要城市园林绿化树种之一(祝志勇,2004)。已有研究发现山桐子果实含油率较高,所含不饱和脂肪酸和复合型维生素对高脂血症和心血管疾病具有预防作用(Dmytryshyn et al., 2004)。山桐子果油有苦味且极易氧化,限制其作为食用油的开发,随着国家对生物质能源需求的增加,已被列入具有重要开发利用价值的10种生物质能源植物。分析不同分布地区山桐子果实含油率及脂肪酸含量差异,对于开发我国生物柴油原料林树种资源具有重要价值。

本文采用测定植物果实含油率的国家标准方法和标准物质定量的柱前衍生化气相色谱(GC)法对采自山桐子主要分布区的样本进行分析,研究了9个不同野生居群样本及1个栽培种在不同成熟阶段果实含油率和脂肪酸组分的变化。

1 材料与方法 1.1 试验材料在山桐子主要分布区设置9个采样样带代表相对独立的居群。样带内设置5个采样点,采样点之间间距1 000 m左右,每个采样点内挑选15棵树龄相同、健康植株标记并取果实样本。样本采集时间为2006—2008年9月15—20日。样本晒干去除枝茎,干燥4 ℃冷藏保存。15棵树个体样本含油率平均值代表样点值,5个样点平均值代表居群样本平均值。

山桐子栽培种研究样地设在浙江省奉化市溪口镇原宁波林业学校实验苗圃地内(121°33′ E,29°30′ N),1年生实生苗于2000年栽植。苗圃地气候特征为典型亚热带,年平均气温16.3 ℃,最高月均气温28 ℃(7月份),最低月均气温4.5 ℃ (1月份),年均降雨量1 500 mm,无霜期230天,海拔16 m左右,地下水位3.5 m,土壤类型为红黄壤,微酸性。研究样本采集始于2007年7月15日,此后间隔15天采集样本,止于次年2月1日,共采集样本14份。样本采集方法同上,晒干去除枝茎,干燥4 ℃冷藏保存。

1.2 试验方法1) 样本含水量测定 采用烘干称量法(ISO 665-1977), 按下式计算果实含水量:含水量=[(鲜质量-干质量)/鲜质量]×100%。2)样本含油率测定 样本油索氏提取采用国标法(GB/T 14772-93))。3)样本脂肪酸含量测定 样品甲酯化:准确称取山桐子油样品0.05 g于50 mL具塞试管,加4 mL KOH-甲醇溶液,25 Hz超声处理40 min。加5 mL苯-石油醚萃取剂振荡,静置10 min; 加10 mL去离子水,摇匀,静置分层; 上清液3 000 r ·min-1离心5 min; 上清液转入25 mL容量瓶中定容,气相色谱定性、定量分析。样品检测:参照韩深等(2007)方法并作改进,在Aglient气相色谱仪6890N上检测。色谱条件:色谱柱: CP-FFAB CB for free fatty acids (25 m×0.32 mm×0.30 μm);检测器: FID;汽化室温度: 260 ℃;检测器温度: 280 ℃;程序升温:起始120 ℃,以7 ℃ ·min-1至210℃,保持6 min;载气: N2,流量: 1.0 mL ·min-1;氢气: 30 mL ·min-1,空气: 300 mL ·min-1;分流比: 5 :1;进样量: 1.0 μL。外标法定量,标准物质保留时间棕榈酸甲酯5.313 min,棕榈烯酸甲酯5.725 min,硬脂酸甲酯7.049 min,油酸甲酯7.341 min,亚油酸甲酯7.682 min,亚麻酸甲酯8.025 min。

2 结果与分析 2.1 样本含油率变化样本含水量分析结果显示山桐子果实含水量在17.6%~23.4%。计算果实含油率时扣除相应样本水分含量。

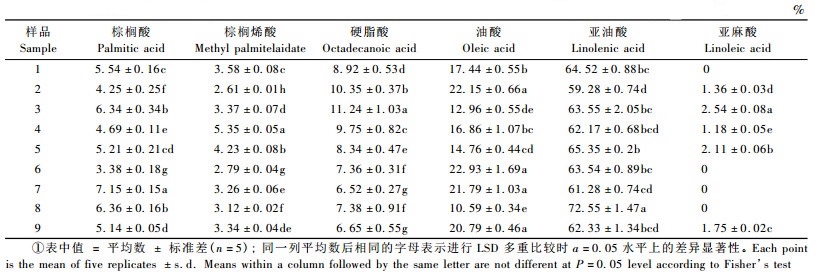

1) 野生居群样本果实含油率 9个山桐子野生居群样本的含油率见图 1。不同地理居群山桐子果实样本含油率在(31.68±0.05)%~(44.08±0.05)%之间,其中以采自陕西宁强县样本含油率最高(44.08±0.05)%,以江西庐山样本含油率最低(31.68±0.05 %)。

|

图 1 不同地理居群山桐子含油率(n=5) Figure 1 Oil rate of I. palycarpa fruits from different geographical populations (n=5) ZY:四川资阳Ziyang, Sichuan; JN:江苏江宁Jiangning, Jiangsu; JO:福建建瓯Jianou, Fujian; LGS:贵州雷公山Leigongshan, Guizhou; HQ:陕西宁强Ningqiang, Shaanxi; LS:江西庐山Lushan, Jiangxi; YJ:浙江永嘉Yongjia, Zhejiang; TMS:浙江天目山Tianmushan, Zhejiang; SMS:浙江四明山Simingshan, Zhejiang. |

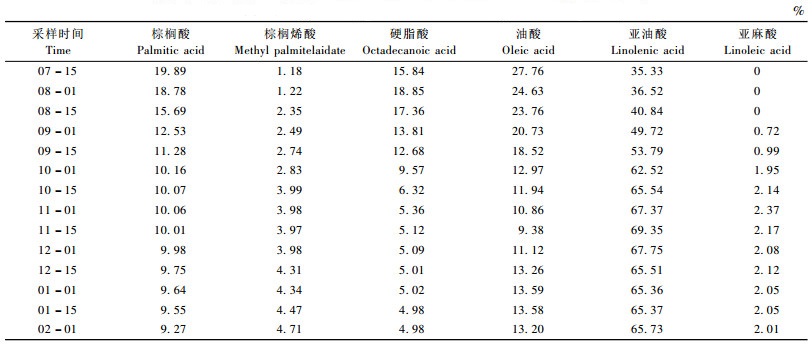

2) 栽培种果实成熟过程中含油率变化 山桐子果实后熟过程中含油率变化结果见图 2。从对7月15日—次年2月1日14个时间节点采集的栽培种山桐子果实样本含油率测定结果显示:在果实后熟过程中含油率出现先升高而后缓慢下降趋势,即7月15日—11月有5日果实样本含油率(9.18±0.05)%~(43.65±0.05)%次年1月5日含油率减少至(38.25±0.05)%。

|

图 2 栽培种山桐子果实成熟过程含油率变化 Figure 2 Variation of oil rate at the process of fruits ripening |

1) 高级脂肪酸标准物质定量 从气相色谱样本图谱与标准物质图谱保留时间比对分析获知:山桐子果实油中含有6种高级脂肪酸,分别是棕榈酸、棕榈烯酸、硬脂酸、油酸、亚油酸和亚麻酸。6种高级脂肪酸定量分析标准曲线方程、相关系数和线性范围分别为:棕榈酸Y=2 273x-33.52,r2=0.991 5,0.05~1 mg ·mL-1;棕榈烯酸Y=2 143x-32.15,r2=0.994 2,0.05~0.5 mg ·mL-1;硬脂酸Y=2 265x-12.43,r2=0.999 4,0.05~0.5 mg ·mL-1;油酸Y=1 276x-30.63,r2=0.996 5,0.05~0.5 mg ·mL-1;亚油酸Y=2 124x-23.68,r2=0.997 5,0.05~1.5 mg ·mL-1;亚麻酸Y=3 109x-40.98,r2=0.995 2,0.05~0.5 mg ·mL-1。

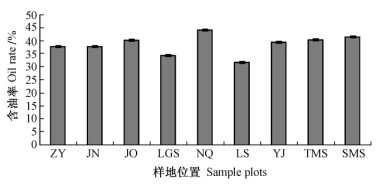

2) 野生居群果实油中高级脂肪酸含量 9个山桐子野生居群样本果实油中高级脂肪酸含量分析结果见表 1。结果显示:山桐子果实油中的高级脂肪酸以亚油酸为主,含量在59.28%~72.55%之间。浙江天目山采集的样本油中棕榈酸和亚油酸含量最高,分别是6.36%和72.55%;福建建瓯采集的样本中硬脂酸和亚麻酸含量最高,分别是11.24%和2.54%;贵州雷公山采集的样本中棕榈稀酸含量最高为5.35%;江西庐山采集样本中油酸含量最高为22.93%。

|

|

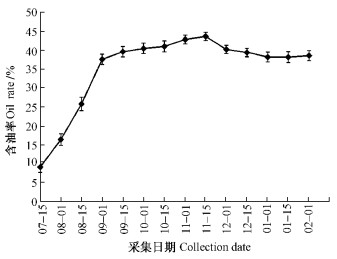

3) 栽培种果实成熟过程高级脂肪酸含量变化 栽培种在果实成熟过程中的高级脂肪酸含量分析结果见表 2。在果实成熟过程中,样本油中的棕榈酸含量逐渐降低(7月15日19.89%—次年2月1日9.27%)而棕榈稀酸含量缓慢升高(7月15日1.18%—次年2月1日4.71%);硬脂酸含量出现先增加(7月15日15.84%—8月1日18.85%)后降低(次年2月1日4.98%)趋势;油酸含量出现先降低(7月15日27.76%—11月15日9.38%)后缓慢升高(次年1月1日13.59%)趋势;亚油酸含量出现先升高(7月15日35.33%—11月15日69.35%)后缓慢降低趋势;亚麻酸含量至9月1日样品方检出,后出现先升高(9月1日0.72%—11月1日2.37%)后缓慢降低(次年2月1日2.01%)的趋势。

|

|

全世界林业生物质能植物每年生长量相当于600亿t~800亿t石油,为目前世界石油开采量的20~27倍。自20世纪80年代以来,包括植物燃用油料提炼与转化在内的能源植物研究与开发在世界范围内得到较快的发展,已经确定多种具有开发利用价值的能源植物(Hall,1997)。美国已开发34种草本植物和125种木本植物,作为潜在的能源植物和生物质能,建立了39个由三角叶杨(Populus angulata)、桤木(Alnus cremastogyne)、黑槐(Sophora japonica)、桉树(Eucalyptus spp.)等能源植物组成的试验农场(Solomon et al., 2007)。欧盟各国也积极投入到能源植物的研究开发之中,英国、德国、瑞士等国大规模种植芒属植物,以获取生物质能源。瑞士计划10年内用植物石油替代50%年用油量。瑞典提出“能源林业”新概念,并把1/6现有林地用作能源林。

与欧美发达国家相比,我国在能源植物研究方面起步晚但发展速度较快,已进行了能源植物的资源调查、品种选育、引进栽培、种质保存、加工工艺和设备等方面的研究工作。国家林业局已将规模化培育能源林列入“十一五”林业发展规划,编制了《全国能源林建设规划》、《林业生物柴油原料林基地“十一五”建设方案》。目前我国已发现的含油植物资源丰富,共有151个科、153种,其中种子含油量在40%以上的植物有154种,含油量在20%以上的植物有390多种。中国科学院华南植物园吴国江研究员等承担的“高蓄能植物优良种质繁育”项目,主要对中国西南和华南地区富含油脂类的能源植物进行了种质资源调查、收集、栽培和繁育,收集了6大类80多种能源植物(吴国江等,2006)。

对9个野生山桐子居群果实含油率的分析可以看出:其中4个群体的果实含油率超过40%,以产于陕西宁强的山桐子种群是最具潜在利用价值的种群,利用山桐子作为生物柴油原料林种质资源筛选时,建议以此作为核心种质资源库。通过对人工栽培山桐子果实成熟过程中含油率的分析认为:在山桐子果实成熟过程中,以11月15日前后的果实含油率最高,为最佳采收时间。

对山桐子果实油样本中高级脂肪酸组成的分析表明:山桐子油中主要含有2种十六碳和十八碳的饱和和不饱和脂肪酸。十六碳饱和脂肪酸为棕榈酸,不饱和脂肪酸为棕榈稀酸,十六碳饱和脂肪酸含量要高于不饱和脂肪酸含量。十八碳饱和脂肪酸为硬脂酸,不饱和脂肪酸为油酸、亚油酸和亚麻酸,亚油酸为山桐子油中最主要的成份。对栽培山桐子果实成熟过程中高级脂肪酸含量变化分析表明,果实成熟前期(8月1日),果实油中饱和脂肪酸含量较高(棕榈酸18.78 % +硬脂酸18.85 %,37.63 %),而到果实成熟后期(次年2月1日)饱和脂肪酸含量仅为14.25 %;果实成熟中、前期(7月15日—10月1日),主要组分亚油酸含量升高较快(35.33 %~62.52 %),而果实成熟中、后期含量变化较为平缓;在果实成熟的整个过程中高不饱和脂肪酸(亚麻酸)含量虽有增加,但含量始终较低(2 %左右)。

本文工作对于开发山桐子作为生物柴油原料林种质资源来说仅仅是初步的,针对筛选出的最具潜在利用价值的山桐子种质资源,田间栽培管理过程中光、热、水和肥等的控制措施,对于果实种子含油率、高级脂肪酸组分含量和果实产量等的影响研究尚需要进一步展开。研究中9个野生居群产果量、产油量差异与生境环境因子特征密不可分,本工作仅述及生境地里位置而未作进一步分析讨论,这也是下一步研究工作的一个重要方向。文中确定的栽培山桐子果实最佳采收期和高级脂肪酸含量变化规律,仅针对了1个年际间变化数据的分析,还需作多个年度间变化的观察分析。

白卫国, 张玲, 翟明普. 2007. 论我国林木生物质能源林培育与发展[J]. 林业资源管理, (2): 7-10. |

韩深, 卢晓宇, 邵瑞婷, 等. 2007. GC-FID甲酯化法测定橄榄油中六种脂肪酸[J]. 分析试验室, (26): 136-139. |

李云. 2008. 我国林业生物质能源林基地建设问题的思考和前瞻[J]. 林业资源管理, (3): 12-15. |

刘根林, 梁珍海, 蒋泽平. 2005. 山桐子研究综述[J]. 江苏林业科技, 32(5): 46-49. |

唐红英. 2008. 我国林业生物质能源发展相关政策概述[J]. 林业经济, (7): 43-45. |

吴国江, 刘杰, 娄治平, 等. 2006. 能源植物的研究现状及发展建议[J]. 中国科学院院刊, 21(1): 53-57. |

祝志勇. 2004. 山桐子栽培试验[J]. 浙江林业科技, 24(4): 36-38. |

Cardona C A, Sanchez O J. 2007. Fuel ethanol production: process design trends and integration opportunities[J]. Bio-resource Technology, 98: 2415-2457. DOI:10.1016/j.biortech.2007.01.002 |

Dincer I, Rosen M A. 1999. Energy, environment and sustainable development[J]. Applied Energy, 64: 427-440. DOI:10.1016/S0306-2619(99)00111-7 |

Dmytryshyn S L, Dalai A K, Chaudhari S T. 2004. Synthesis and characterization of vegetable oil derived esters: evaluation for their diesel additive properties[J]. Bio-resource Technology, 92: 55-64. DOI:10.1016/j.biortech.2003.07.009 |

Hall D O. 1997. Biomass energy in industrialized countries view of the future[J]. Forest Ecology and Management, 91: 17-45. DOI:10.1016/S0378-1127(96)03883-2 |

Holdren J P. 1991. Population and the energy problem[J]. Population & Environment, 12: 231-255. |

Solomon B D, Barnes J R, Halvorsen K E. 2007. Grain and cellulosic ethanol: history, economics, and energy policy[J]. Biomass and Bioenergy, 31: 416-425. DOI:10.1016/j.biombioe.2007.01.023 |

2010, Vol. 46

2010, Vol. 46