文章信息

- 支玲, 杨明, 卿向阳, 徐慧丽, 刘燕, 赵玉涛

- Zhi Ling, Yang Ming, Qing Xiangyang, Xu Huili, Liu Yan, Zhao Yutao

- 西部退耕还林工程可持续发展能力评价——以云南省鹤庆县、贵州省织金县和四川省朝天区为例

- Assessment of Sustainable Development Capacity of the Conversion of Cropland to Forest Project in Western China——Cases Study of Heqing County in Yunnan Province, Zhijin County in Guizhou Province and Chaotian District in Sichuan Province

- 林业科学, 2010, 46(5): 161-168.

- Scientia Silvae Sinicae, 2010, 46(5): 161-168.

- DOI: 10.11707/j.1001-7488.20100526

-

文章历史

- 收稿日期:2008-08-11

- 修回日期:2010-03-26

-

作者相关文章

2. 齐齐哈尔高等师范专科学校理工系 齐齐哈尔 161005;

3. 西南科技大学经济管理学院 绵阳 621010;

4. 国家林业局退耕还林办公室 北京 100073

2. Department of Science, Qiqihar Teachers College Qiqihar 161005;

3. School of Economics and Management, Southwest University of Science and Technology Mianyang 621010;

4. Office for Reconverting Farmland to Forest, State Forestry Administration Beijing 100714

退耕还林工程涉及面广、影响程度深、难度大、时间长,客观上要求项目与所处的社会环境应具有较高的适应性,这是工程可持续发展的前提。本文结合系统论的观点,从生态、经济、社会、智力四大系统的支持能力入手对退耕还林工程可持续发展能力进行评价,反映投资项目社会动态分析的内容,在持续开展退耕还林工程对策方面做出有益探索。

1 退耕还林工程可持续发展能力的内涵及评价研究现状退耕还林工程可持续发展能力(支玲等,2009a)是指工程对区域内生态、经济、社会、智力四大系统的贡献和相互适应的能力以及工程实施区内的政府、企业、居民在制定正确决策和以有效方式实施这些正确决策方面的能力和区域内的资源环境、人类活动对工程发展的支持能力,即工程自身发展与工程区域内生态、经济、社会、智力四大系统的互适能力。

通过CNKI光盘检索系统查阅文献,在1999—2008年的10年间,以篇名为“可持续发展能力评价”进行统计,共有220余篇文章,表明可持续发展能力评价文献研究领域主要集中在4个层面:一是从区域的层面,如构建指标体系对山东半岛(申玉铭等,1999)、安徽省(陈明星等,2006)、河南区域(覃成林等,2005)、成、渝城市(邓文英,2006)、广西都安县(上官贞军等,2005)等不同区域层次的可持续发展能力进行评价;二是从行业层面,如构建指标体系对特定区域的农业(李树德等,2004;孙艳玲等,2008)、林业(郭仁鉴等,2001;左永忠等,1999)等的可持续发展能力进行评价;三是从企事业单位的层面,如构建指标体系对林业自然保护区(缪审裕等,2008)、林业局(张万里等,2000)、农业企业(严俊,2002)、煤炭企业(李堂军等,2002)等的可持续发展能力评价进行评价;四是从产业的层面,如产业可持续发展能力评估指标体系研究(骆玲等,2007)、金融产业的可持续发展能力的评价与建设问题探讨(毕立民,2004)等。但从工程角度构建指标体系, 对其可持续发展能力进行评价的文献却并不多见。

对退耕还林工程的可持续发展研究大都停留在定性研究方面,而针对退耕还林工程可持续发展能力进行定量研究的文献很少(支玲等,2009a)。因此加强工程可持续发展能力评价实证研究,对改变定量研究滞后现状、丰富林业投资项目评价理论与方法、提高研究结论的科学性、有针对性地提出后续发展对策、巩固退耕还林成果、解决农民长远的生计问题、建设社会主义新农村都具有重要意义。

2 西部退耕还林工程可持续发展能力评价方法 2.1 研究材料本文研究的数据收集工作通过实地调研和资料收集相结合的方式完成。为了更为直观地了解案例县退耕还林工程的发展情况,掌握基础资料, 2006, 2007年4—5月、8月,课题组成员深入鹤庆县、织金县、朝天区进行实地调研工作,采用座谈会、集体访谈、问卷调查、查阅文献等方法,收集有关规划资料、统计资料、退耕还林实施方案、总结材料及科研成果(如生态监测)等取得项目区域现有项目评价指标涉及的有关区域经济、社会、环境等方面的资料,作为客观评价退耕还林工程可持续发展能力的基本依据;走访了案例县的林业局、统计局、水利局、农业局、扶贫办、能源办、林业站、乡镇、蚕桑站等单位及部门和大量农户,调查涉及20个乡镇,取得农户问卷调查近390份,非农户问卷200余份,获得专家综合评分表30余份。

2.2 西部退耕还林工程可持续发展能力评价方法根据研究对象特点,退耕还林工程可持续发展能力评价可采用层次分析法。首先,通过分析法将度量对象和目标进行细分,在此基础上采用综合法确定具体统计指标;然后,通过专家咨询法和理论分析法剔除冗余指标,按相应的指标体系框架把指标进行并归,最终得到退耕还林工程可持续发展能力评价的一般指标体系。

1) 层次分析法的基本原理 层次分析法(唐焕文等,2001)的基本原理是首先将复杂问题分成若干层次,以同一层次的各要素按照上一层要素为准则进行两两判断,比较其重要性,以此计算各层要素的权重,然后根据组合权重按最大权重原则确定最优方案。层次分析法的基本步骤是建立层次结构模型、构造判断矩阵、层次单排序及其一致性检验。

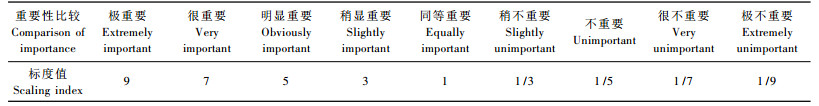

判断矩阵元素的值反映了人们对各因素相对重要性(或优劣程度、偏好、强度等)的认识,一般采用1~9及其倒数的标度方法(表 1)。当相互比较因素的重要性能够用具有实际意义的比值说明时,判断矩阵相应元素的值则可以取这个比值。

|

|

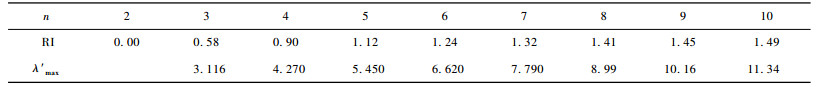

层次单排序是指根据判断矩阵计算对于上一层某元素而言本层次与之联系的元素重要性次序的权值,它可以归结为计算判断矩阵A的特征根和特征向量问题。为了保证应用层次分析法得到的结论基本合理,还需要对构造的判断矩阵进行一致性检验。一致性指标CI与表 2所给的同阶矩阵的随机指标RI之比称为一致性比例CR,可以用CR来判定矩阵A能否被接受。

|

|

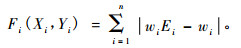

2) 综合评价模型及指标的量化 对退耕还林工程可持续发展能力进行评价时,用距离函数模型进行评价符合退耕还林工程发展的实际情况(支玲等,2009b)。综合距离值的计算公式为:

|

式中: Fi为指标现状值与参照值间的综合距离值,Xi为第i个指标的现状值,Yi为相应的参照值,Ei为指标数据标准化的数据即水平值,wi为权重系数(

计算所得的综合距离值有一定的等级标准,根据不同距离等级,可以判断可持续发展能力的高低。参照国内外有关研究成果,综合有关专家的意见,设计了6个等级标准来评价可持续发展能力(王翠等,2007)(表 3)。

|

|

为了使各指标能真实地反映可持续发展能力,同时也消除各指标量纲不同带来的影响,可以对指标进行标准化处理。具体方法:根据各指标对退耕还林发展目标的影响与作用方向,指标可分为正向指标和逆向指标。因此,在计算中将区别对待,正向指标计算公式为E =(Xi/Yi),逆向指标计算公式为E=(Yi/Xi)。

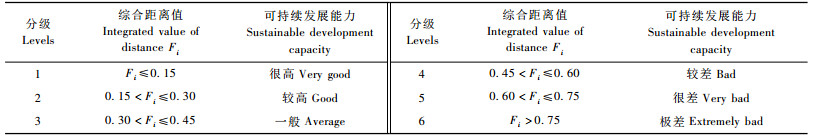

3) 评价指标体系的层次及构建 根据退耕还林工程的特点,按照系统性、客观性和可比性原则(支玲等,2009a),将其可持续发展能力评价指标体系分为4个层次(目标层A、能力层B、状态层C、指标层D),选择35个指标构成退耕还林工程可持续发展能力评价指标体系(表 4)。

|

|

4) 各层次判断矩阵的构建及各指标权重的确定 退耕还林工程可持续发展能力评价指标权重的确定采用层次分析法,结合专家咨询法进行,采用表 1的9级标度法构建各层次的判断矩阵并计算权重。

为了提高层次分析法结果的客观性,通过对云南省鹤庆县、贵州省织金县、四川省朝天区、甘肃省安定区、陕西省宜川县和内蒙古准格尔旗6个案例点退耕还林工程的现状调查,对农户和林业等相关部门人员的访谈、调研资料的分析,同时结合专家的意见,对A-B,B-C,C-D各层次构建矩阵、计算权重,并进行一致性检验,结果表明(支玲等,2009b)各层次的判断矩阵均具有满意的一致性,由此可得出构建的矩阵选择较为科学合理,具有可操作性。退耕还林工程可持续发展能力评价指标的权重情况如表 4所示。

3 耕还林工程可持续发展能力评价实证分析——以鹤庆县、织金县和朝天区为例 3.1 案例县基本情况及退耕还林概况鹤庆县位于云南省西北部,隶属大理白族自治州,属高原季风气候,年平均气温13.5 ℃,年日照时数2 072.5~2 429 h,年平均降雨量970.6 mm,立体气候十分明显。全县总面积23.95万hm2,辖3乡6镇,居住有汉、白、彝、傈僳、苗、壮、纳西等26个民族,人口密度107人·km-2。2006年末,全县总人口27.019万人,其中农业人口占全县总人口的91.70%,粮食播种面积2.32万hm2,单产4 547 kg ·hm-2,人均占有粮食390.40 kg。2006年人均国民生产总值4 556元,第一、二、三产业产值占国民生产总值的比重分别为31.48%,38.54%,29.98%,财政赤字1.775 5亿元,农民人均纯收入1 745元。

织金县位于贵州省中部偏西,毕节地区东南部,地处乌江上游,属亚热带季风气候,年平均气温14.1 ℃,年日照量1 117 h,年降水量1 200~1 500 mm,年积温5 147 ℃,无霜期240~290天。全县土地总面积为28.68万hm2,辖32个乡(镇),分布着汉、回、苗等23个民族,人口密度341人·km-2。农业人口占全县总人口的93.84%。2006年末,粮食播种面积13.24万hm2,单产2 558 kg ·hm-2,人均占有粮食346.65 kg。2006年人均国民生产总值2 657元,第一、二、三产业产值占国民生产总值的比重分别为40%,25.98%,34.02%,财政赤字2.919 3亿元,农民人均纯收入1 925.61元,织金县属国家级贫困县之一。

朝天区位于四川盆地北部边缘,隶属广元市,属北亚热带湿润季风气候,年均气温15.0 ℃左右,无霜期192~213天,年均降雨量960 mm,年均日照1 380.1 h。全区土地总面积1 618.10 km2,辖25个乡镇,人口密度127.44人·km-2。2006年末,全区总人口20.621 1万人,其中农业人口占总人口的比例为94.36%,粮食单产13.8 kg ·hm-2,粮食总产量8.634万t,人均占有粮食量444 kg。2006年国民生产总值8.042 9亿元,第一、二、三产业产值占国民生产总值的比重分别为37%,25%,38%,农民人均纯收入2 049元,2006年有贫困人口3.65万人,是典型的贫困山区之一。

鹤庆县2000—2007年共完成退耕还林面积0.88万hm2,其中退耕地造林面积占33.56%, 宜林荒山荒地造林面积占66.44%,涉及9个乡镇、44个行政村、2.0248万户农户。织金县2002—2007年完成退耕面积2.287 3万hm2,其中退耕地造林面积占36.76%,宜林荒山荒地造林面积占57.43%,封山育林占5.81%,涉及32个乡镇,417个行政村,4.055万户农户,16.152 0万人。朝天区2000—2006年共完成退耕还林面积1.52万hm2,其中退耕地造林面积占53.51%,宜林荒山荒地造林面积占42.11%,封山育林面积占4.38%,涉及25个乡镇,197个行政村、3.203 1万户农户,12.812 4万人。

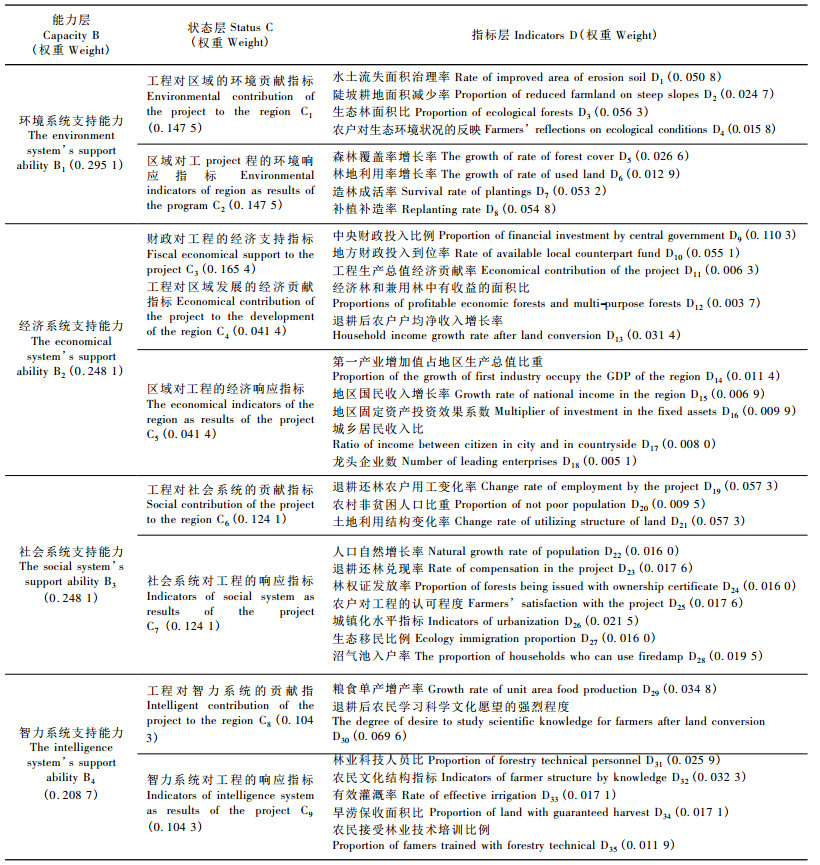

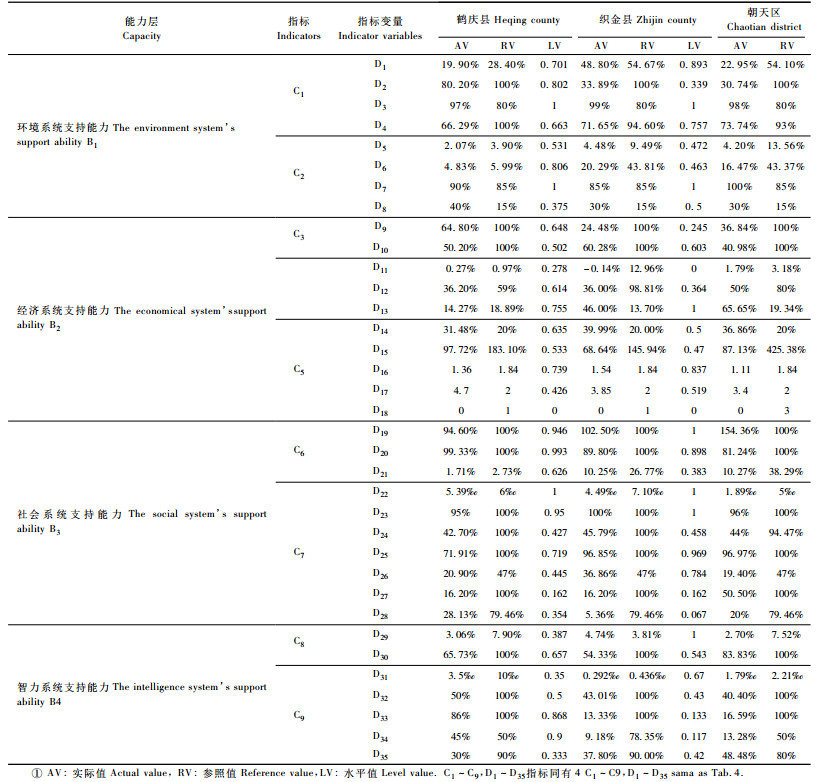

3.2 指标变量的计算及结果根据相关指标的内涵,在分析各指标的影响因子后,通过一定的计算方法可计算出现实值;再根据适应性、科学性和临界性原则确定各现实值的参照值(支玲等,2009a),利用2.2节中相关公式计算出各指标标准化值(水平值),鹤庆县、织金县、朝天区各指标变量汇总如表 5。

|

|

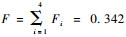

综合距离值的计算采用2.2节中的距离函数模型,并对鹤庆县退耕还林工程的可持续发展能力进行评价,利用距离值F1,F2,F3,F4分别评价环境系统的支持能力、经济系统的支持能力、社会系统的支持能力、智力系统的支持能力,利用综合距离值F评价案例县退耕还林工程的可持续发展能力。距离值越小,说明指标的现状值越接近参照值或理想值,指标越优化,支持能力越强。鹤庆县计算结果是:环境系统支持能力距离值F1 = 0.074 7;经济系统支持能力距离值F2 = 0.099 6;社会系统支持能力距离值F3= 0.077 5;智力系统支持能力距离值F4 = 0.090 2;退耕还林工程可持续发展能力评价综合距离值

上述计算结果表明了3个案例县(区)退耕还林工程可持续发展能力的强弱。对比可持续发展能力等级表,综合距离值0.342,0.385 1,0.410 6界于0.30~0.45之间,处于第3个等级,即到2006年3个案例县(区)退耕还林工程可持续发展能力处于一般水平。从鹤庆县、织金县、朝天区退耕还林工程4个系统的支持能力来看,经济支持系统的支持能力距离值占综合距离值的比例分别为29%,35%,31.5%,对退耕还林工程的支持能力排在末位,说明经济系统对工程可持续发展的支持能力最弱,其余3个子系统的支持能力排序在3个案例县中则有些不同。环境系统支持能力的距离值占综合距离值的比例分别为22%,19%,25%,对鹤庆县、织金县退耕还林工程可持续发展的支持能力最强,对朝天区的退耕还林工程可持续发展的支持能力则排在第3位;社会系统支持能力的距离值占综合距离值的比例分别为23%,21%,21.5%,对鹤庆县、织金县退耕还林工程可持续发展的支持能力排在第2位,对朝天区的退耕还林工程可持续发展的支持能力则排在第1位;智力支持系统距离值占综合距离值的比例分别为26%,25%,22%,对鹤庆县、织金县退耕还林工程可持续发展的支持能力排在第3位,对朝天区的退耕还林工程可持续发展的支持能力则排在第2位。

4 结论及建议 4.1 结论1) 退耕还林工程可持续发展能力评价涉及林业生态工程自身发展与项目所处环境的适应性,其可持续发展能力评价具体为对生态环境系统、经济系统、社会系统和智力系统支持能力的评价。可持续发展能力评价指标体系构建为目标层、能力层、状态层和指标层4个层次,客观地反映了退耕还林工程的特点。

2) 综合距离值反映了退耕还林工程可持续发展能力的强弱。鹤庆县、织金县与朝天区的综合距离指数分别为0.342,0.385 1,0.410 6,3个县(区)退耕还林工程可持续发展能力处于一般水平。

3) 在国家财政投资及以粮代赈政策的支持下,退耕还林工程受到各级政府的高度重视,成为农民参与度最高的工程。区域生态环境改善的同时,环境容量提高,工程实施得到强化,使鹤庆县、织金县环境系统支持能力位居四大子系统之首,社会系统支持能力紧随其后;朝天区几千年来单纯的农耕意识得到显著转变,外出务工已成为该区减地农民的谋生致富的一种潮流,社会系统支持能力位居四大子系统之首, 智力系统支持能力紧随其后。

4) 鹤庆县、织金县智力系统支持能力排序倒数第2位,说明提高农民文化素质和科技推广水平任重道远;朝天区陡坡耕地面积比重大, 水土流失治理任务艰巨, 使环境系统支持能力排序倒数第2位,退耕还林政策的延续性是提高退耕还林工程可持续发展的环境系统支持能力的必然要求。

5) 经济系统支持能力排序倒数第1位,说明退耕还林工程可持续发展的经济系统支持能力最弱。国家出台退耕还林工程延补政策,为增强工程抗风险的能力奠定了一定基础。

4.2 问题1) 造林成效低于预期目标,水土流失治理形势仍然严峻 由于退耕区自然条件差、工程实施中缺乏必需的管护经费,造林后期受人畜破坏、自然灾害的影响,加之鹤庆县等退耕还林初期造林树种及造林模式选择欠妥,3个县(区)退耕还林的补植补造率在30%~40%,林木生长量与造林时间长短不相匹配,造林成效低于预期目标;国家压缩生态退耕计划,使织金县和朝阳区陡坡耕地面积减少率分别只有33.89%,30.74%,森林覆盖率增长率较规划目标差距大,水土流失治理形势仍然严峻。

2) 中央投资、地方配套经费不足,林木管理工作滞后 在退耕还林工程中,中央财政投资占工程实际需要量的比例鹤庆县、织金县、朝天区分别为64.8%,24.48%,36.84%,地方财政投入到位率鹤庆县、织金县、朝天区却分别只有50.2%,60.28%,40.98%,退耕还林等工作量大、任务重、检查验收多,在县(区)级配套工作经费不足的情况下使林业工作难以正常开展,无法按标准造林和管护; 同时,由于缺乏激励机制,群众对退耕还林重视不够,林木管理工作滞后。从农户自身来讲生态林基本上是造林后不管,有些退耕地块杂草丛生,火灾隐患十分严峻;经济林或兼用林则普遍水肥管理滞后。

3) 县域经济发展实力较弱,农民增收渠道较窄 就县域经济发展而言,2006年鹤庆县、织金县、朝天区第一产业增加值占地区生产总值的比重的水平值分别为0.635,0.5,0.543;2000—2006年鹤庆县、织金县、朝天区地区国民收入增长率的水平值分别为0.533,0.47,0.205;同时期固定资产投资效果系数的水平值分别为0.739,0.837,0.603;2006年鹤庆县、织金县、朝天区城乡居民收入差距的水平值分别为0.426,0.519,0.588。分析结果表明3个县(区)的县域经济发展实力较弱,投资效益不高。从鹤庆县退耕后样本农户户均净收入及结构变化来看(支玲等, 2008),虽然与退耕前相比户均净收入增长率为14.27%,但在净收入结构变化中,退耕补助的贡献率最大,占132.34%,退耕农户对国家的补助政策依赖性较强,农民增收渠道不宽。

4) 农业发展基础薄弱,农村能源建设问题突出 鹤庆县、织金县、朝天区旱涝保收面积比分别为45%,9.18%,13.28%,水利设施落后, 农业靠天吃饭现象突出,朝天区退耕还林区低产耕地达60%以上,生态移民任务重,社会保障体系不健全,鹤庆县农村养老保险覆盖率仅为4‰。朝天区80%的农户能源结构以薪柴和农作物秸杆为主,农村沼气池建设、节柴改灶建设成本高,但国家补助标准缺口大,农村能源建设困难突出。

5) 农民文化素质较低,科技投入力度不足 调查显示,鹤庆县、织金县、朝天区样本农户初中以上文化程度的人数占总人数的比例分别为50%,43.01%,40.4%,这就为林业科技知识的推广和劳动力的合理转移带来困难。科技支撑机制的缺位以及国家对退耕地区科技投资的滞后与不足, 使退耕的质量与效率受到严重影响; 同时,由于当地林政管理、县级林业技术推广机构(县林业站)等人员编制不足,基本办公设施配备落后,林业系统科技人员缺乏,难以满足农民学习科技知识的强烈愿望。

6) 政策激励机制不健全,后续产业发展落后 由于地方政府在推进退耕还林工程过程中没有直接收益,因此,随着工程的深入进行,地方政府对退耕还林工程的兴趣在趋于减弱;与之相反,退耕农户对政府扶持却有着较高的期望值,尤其是对提供市场信息、开展技术培训、优化特色农产品市场品牌环境、认证无公害农产品、发展龙头企业、发放优惠贷款的需求表达得最为强烈。由于生态林比例的优先、政府扶持作用的淡化、龙头企业的缺乏、经济林或兼用林疏于管理且布局分散,因而以工程造林资源为基础的后续产业发展落后。

4.3 建议1) 稳定退耕还林政策,加强林业生态环境建设通过实施退耕还林工程,案例县(区)的生态环境得到了改善,但林业生态环境建设的力度还不能满足社会经济发展的需要,治理水土流失的任务还很艰巨,因此稳定退耕还林政策,加强林业生态环境建设,不仅有利于增强党和政府在群众中的威信、进一步推广已有经验和成功造林模式、进一步革新农民落后生产方式和思想观念,而且有利于夯实新农村建设的生态环境基础。

2) 改善投资环境,增强区域发展后劲 退耕还林工程是一项系统工程,地方经济发展强弱、城市化水平高低、农田基本建设好坏影响工程可持续发展能力的提升。国家应继续加大对经济落后地区公路、水利、城镇等基础设施建设的投入力度,加大各项优惠政策的倾斜力度,改善投资环境,城乡统筹发展,增强区域发展实力,拓展农民增收空间。地区应积极调整农业产业结构,提高农民收入水平,加快基本农田建设步伐,完善灌排系统,提高粮食生产能力,增强区域农业发展后劲。

3) 积极构建监督机制,加大管护力度 加强资金投入及各级资金配套情况的监督,使项目经费落到实处。硬化制度在执行环节的约束力, 减少工程建设过程中面临的“道德风险”、“逆向选择”等问题。创新管理模式,加大管护力度,保证造林成活率,降低补植补造率,实现工程持续发展的目标。

4) 建立健全资金投入机制,完善林权制度 建立以中央基本建设投资、中央财政补助和省级补助为主,地方适当配套工作经费为辅的资金投入机制,解决资金瓶颈问题。创新采伐限额办法,完善林权制度, 提高农民对林木未来收益的预期,在核发林权证、明确林地产权的基础上, 应引入退耕林使用权可转让和可买卖的林地产权流转制度,建立起退耕林产权转让市场, 降低农民投资林地的风险, 提高农民管护林地的积极性, 稳定退耕成果。

5) 加强农村能源建设,继续推进生态移民 以沼气、节柴改造为重点推行农村能源建设,保护森林资源;紧紧围绕扶贫开发工作开展能源建设,促进农村生态及人居生活环境的明显改善;落实生态移民政策,因地制宜做好易地扶贫搬迁安置工作。

6) 建全科技支撑机制,提高农民文化素质 在工程的后续发展中, 政府应加大对退耕地区的科技扶持力度, 增加科技含量。加强对广大农民的科技培训与宣传;加强树种选择研究的科技投入,提高造林保存率和林木资源培植质量;加强森林资源管理信息系统的建设,提高资源动态的监测水平;加强林产品的开发利用技术的科技投入,延长产业链。健全科技支撑机制, 弱化农民的技术风险, 增强农民的自我发展能力, 推进工程的持续发展。

7) 建立健全生态效益补偿机制,完善后续产业发展政策 案例县(区)地方财政普遍困难,对退耕还林工程的经济支撑能力十分有限。因此,应实行差别化的补偿政策,提高农户经营管理生态林的积极性;明确把县级政府纳入补偿对象,构建地方政府推进生态建设的激励机制。

在产业发展政策上,应积极扶持大户和建设龙头企业,建议从退耕还林资金、政府扶贫资金、支农资金中切出一块, 吸收企业参股,以县为单位, 建立后续产业发展基金,为后续产业的持续发展提供稳定的资金支持。通过向农民发放小额贷款,向企业发放固定与流动资金贷款等形式, 鼓励和支持农民或企业发展后续产业, 提高区域经济发展能力。依据比较优势定位后续产业结构, 制定区域产业协调政策,发展特色产业。逐步完善区域市场信息服务, 通过中介组织为农民提供及时有效的市场信息, 弱化后续产业发展过程中面临的市场风险。

陈灵芝. 2004. 论金融产业可持续发展能力的评价与建设[J]. 商业研究, (304): 140-142. |

陈明星, 查良松, 沈非. 2006. 安徽省可持续发展能力评价研究[J]. 安徽师范大学学报:自然科学版, 29(3): 286-289. |

邓文英. 2006. 成、渝城市可持续发展能力及综合评价[J]. 特区经济, 7: 138-139. DOI:10.3969/j.issn.1004-0714.2006.01.053 |

郭仁鉴, 陈法荣, 朱铨. 2001. 淳安县林业可持续发展能力的评价和分析[J]. 浙江林学院学报, 18(4): 337-344. |

李树德, 李瑾. 2004. 天津农业可持续发展能力评价研究[J]. 中国农业资源与区划, 25(1): 33-37. |

李堂军, 韩晓静, 孙承爱, 等. 2002. 兖州矿区可持续发展能力的模糊综合评价[J]. 青岛建筑工程学院学报, 23(2): 45-48. |

骆玲, 唐志红. 2007. 产业可持续发展能力评估指标体系研究[J]. 西南交通大学学报:社会科学版, 8(5): 6-11. |

缪绅裕, 王厚麟, 何晓婷, 等. 2008. 广东林业自然保护区可持续发展能力的初步评价[J]. 广州大学学报:自然科学版, 7(2): 10-13. |

上官贞军, 胡宝清, 严志强, 等. 2005. 广西都安县可持续发展能力评价与生态经济发展[J]. 热带地理, 25(2): 156-160. |

申玉铭, 班武奇. 1999. 山东半岛可持续发展能力的综合评价研究[J]. 首都师范大学学报:自然科学版, 20(3): 80-87. |

孙艳玲, 黎明. 2008. 四川农业可持续发展能力的综合研究[J]. 农村经济, (3): 55-57. |

覃成林, 刘迎霞. 2005. 河南区域可持续发展能力实证分析[J]. 地域研究与开发, 24(3): 11-15. |

唐焕文, 贺明峰. 2001. 数学模型引论[M]. 北京: 高等教育出版社: 106-124.

|

王翠, 王立木. 2007. 小城镇规划中的可持续发展能力评价研究[J]. 资源开发与市场, (3): 219-265. |

严俊. 2002. 我国农业企业持续发展能力评价研究[J]. 农业技术经济, (4): 1-5. |

张万里, 李雷鸿. 2000. 大兴安岭新林林业局可持续发展能力评价[J]. 东北林业大学学报, 28(5): 125-129. |

支玲, 李昆, 宋志伟, 等. 2008. 云南鹤庆县退耕还林工程效益评价[J]. 西南林学院学报, 28(4): 84-88. |

支玲, 杨明, 田治威, 等. 2009b. 退耕还林工程可持续发展能力评价方法[J]. 世界林业研究, 22(3): 20-24. |

支玲, 杨明, 王焕良, 等. 2009a. 西部退耕还林工程可持续发展能力评价指标体系研究——以西部为例[J]. 林业经济, (5): 51-57. |

左永忠, 秦安臣, 陈东来, 等. 1999. 河北省林业可持续发展能力评估指标体系的研究[J]. 河北林业科技, (S1): 4-9. |

2010, Vol. 46

2010, Vol. 46