文章信息

- 黄秀娟, 刘伟平, 兰思仁.

- Huang Xiujuan, Liu Weiping, Lan Siren

- 森林公园旅游产品开发的评价模型与应用——基于旅游产品开发的适宜性角度评价

- Evaluation Model of Forest Park Tourism Products and Its Application——In View Point of Suitability of Tourism Product Development

- 林业科学, 2009, 45(7): 111-118.

- Scientia Silvae Sinicae, 2009, 45(7): 111-118.

-

文章历史

- 收稿日期:2008-07-04

-

作者相关文章

2. 福建省林业厅 福州 350001

2. Fujian Forestry Office Fuzhou 350001

随着人们生态环境保护意识的增强,自20世纪60年代以来,森林旅游受到越来越多游人的青睐。据有关资料介绍,20世纪60年代以后,美国国家公园和林务局每年接待游客数超过10亿人次,州有制的森林公园年接待游客量1960年达到2.59亿人次,1980年达到6.2亿人次;日本公民中每年到森林旅游场地旅游的游客超过8亿人次;瑞典成年人中,1963年每年人均到森林中消遣18次,1976年这一数字上升到28次(董智勇,2002)。在这一国际背景下,我国自1983年建立第一个森林公园以来,森林旅游业一直保持着平稳快速发展的态势。据统计,截至2007年底,全国共建立各级森林公园2 151处,其中国家级森林公园660处,总经营面积1 597.47万hm2。2007年全国森林公园共接待海内外游客2.47亿人次,直接旅游收入157.98亿元。为社会提供就业机会近55万个,带动社会综合旅游收入近1 200亿元(国家林业局场圃总站,1998)。当前,我国森林公园经营面积已经占到国土面积的6.3%,如何合理地利用这些资源,可持续地发挥其价值一直是人们关注的重要问题。森林公园旅游产品开发的适宜性评价研究,对于合理开发森林旅游资源,更好地发挥我国森林公园的经济、社会和环境效益具有重要的理论和现实意义。森林旅游产品包括单项森林旅游产品和森林旅游产品线路,森林公园旅游产品(为了与旅游产品线路区别,下称其为旅游产品项目)不仅是可以独立销售的单项森林旅游产品,也是构成森林旅游产品线路的核心,是实现森林旅游资源与市场需求对接的桥梁与纽带。就一般旅游产品来说,陈南江(1997)从经济学角度探讨了旅游产品项目开发的可行性。就森林旅游产品来说,一些学者(陈贵松等,2003;黄秀娟等,2004)对森林旅游产品的概念、分类及影响开发的因素做过一些基础性的探讨,一些学者对于森林旅游产品开发的适宜性进行了实证分析(张少青,2008)。森林公园旅游产品项目开发适宜性的综合评价模型研究还未见报道。本文从森林公园旅游产品开发的适宜性角度,通过对其影响因素的分析,利用层次分析法构建森林公园旅游产品开发的综合评价模型。

1 影响森林公园旅游产品开发适宜性的因素分析一项客观存在的森林旅游资源存在多种使用方式,哪一种使用方式能够发挥资源的最大价值,受到多种因素的影响。综合当前学者在经济学、旅游学等领域的研究成果,影响森林旅游产品开发的主要因素可以归纳为5个方面:产品竞争力、市场需求水平、产品开发效益、产品开发能力和外部关联性。

1.1 产品竞争力一项产品的竞争力是相对于周边其他产品所表现出的争夺市场的能力。产品竞争力越强,获得市场认可的可能性越大,产品开发成功的可能性也越大。就森林公园旅游产品来说,体现产品竞争力的因素主要有以下几个方面。1)产品质量。随着旅游者文化素质和欣赏水平的提高,旅游者对旅游产品质量的要求越来越高,因而,一项具有较高质量的产品,对市场会产生较大的吸引力,从而体现出较强的竞争力。2)产品生命周期。生命周期决定了产品项目在市场上生命力的长短。生命周期对产品开发项目的影响早已得到学者的关注(吴必虎,2001)。生命周期越长,产品项目盈利的时间就越长,在固定投资一定的前提下,项目总收益就越大。3)产品垄断性。指新开发的产品对市场的垄断程度,产品项目的垄断性来源于旅游资源的垄断性或产品项目所含技术的垄断性。产品的垄断程度越高,在产品定价上的垄断势力就越强(平狄克等,2000),通过垄断定价,获得垄断利润的可能性就越大。4)产品独特性。指产品项目在主题创意、设计方面所表现的独特性。旅游产品项目作为一种精神消费产品,独特性被认为是产品项目开发成功的重要因素(王新民,1993)。具有独特性的产品项目,产品被其他经营单位模仿的可能性较小,从而长时期地占有市场的能力就较强。5)产品容量。指在承载力容许的条件下,产品项目可以接待的最大游人量。产品容量受到产品类型、资源对环境的敏感性等多种因素的影响。Wagar(1964)曾对旅游产品的承载力进行过深入研究。显然,承载力越大,产品的潜在销售量就越大,潜在盈利能力也越大。

1.2 市场需求市场需求对一般产品开发的影响在经济学中已得到人们的广泛认可,但是,作为依托旅游资源发展的旅游产业,市场需求对旅游产品开发的影响却在近10年才被人们重视。这一点从我国旅游规划理念的转变能够得到很好地说明。我国在20世纪90年代以前,旅游规划的理念是资源供给导向型,即有什么资源,开发什么样的产品,结果高级别的旅游资源并没有得到较高的市场价值;90年代以后,人们逐渐认识到市场需求对旅游产品开发成功的影响。旅游规划的理念逐渐转向市场导向,即根据市场的需求,确定资源的利用方式(魏诗华,2008)。这说明市场需求是影响旅游产品项目开发的重要因素。市场需求对产品开发的影响可以从静态和动态2个方面考察。从静态角度,需求水平的高低体现在市场容量、本公园产品的市场占有率和产品发育程度3个方面。市场容量指产品的潜在市场规模。如果产品是一种普适性产品,能够得到不同年龄、不同职业等人群的喜欢,那么该产品的市场容量就大,反之,如果产品只被某一专项市场喜欢,那么产品的市场容量就很小。市场占有率则是指本公园开发的产品在整个产品市场实际占有的份额。如果市场上同类产品的竞争者很多,而且竞争力都很强,那么再开发的旅游产品在市场上的占有率就很小,反之,如果市场上同类产品的竞争者很少,市场占有率就有可能很大。市场发育程度指产品在市场上所处的生命周期阶段,该因素在波斯顿产品组合评价模型(boston consulting group portfolio approach)(Day,1977)和一般选举组合法(the general electric portfolio approach)评价模型(Kotler et al., 1985)中被作为评价旅游产品开发适宜性的重要因素。根据生命周期理论,处在不同生命周期阶段的产品其所获得的经营利润是不同的。一般来说,在产品市场发育的初期(生命周期的投入期和成长期),产品开发的利润较大,而在产品发育的中后期(生命周期的成熟期和衰退期),产品开发的利润较小(Butler,1980)。从动态角度,较高的市场容量增长率和较高的市场占有率意味着未来较高的需求水平。

1.3 产品开发效益我国的森林公园多数是由以前的国有林场转型而成,转型的目的之一就是利用我国丰富的森林旅游资源,一方面为林场职工和当地社区居民提供生活保证,另一方面为社会居民提供游憩休闲场所。因而我国的森林公园除了承担原来国有林场保护生物多样性和生态环境的生态功能之外,还肩负着重要的社会功能和经济功能。森林旅游资源的利用必须满足3项功能。所以产品开发是否适宜,必须对经济、社会和生态效益三大效益进行检验。对于一项产品来说,三大效益在不同利益群体之间不是平均分配的,经济效益主要为开发商和经营者所获,社会、生态效益则主要为社区及社会群体所获。在满足三大效益均为正的前提下,森林旅游产品的总开发效益越大,越适宜开发。产品的生态效益主要表现在对森林景观价值的提高及生态环境的改善。产品的社会效益主要表现在提高国民素质、为居民提供游憩机会等方面。产品的经济效益则表现在增加直接经济收入、带动相关行业发展、为当地居民提供就业机会等(董智勇,2002)。

1.4 产品开发能力森林公园开发产品需要一定的条件,如技术、资金、资源、特定的环境等,其中,资金和技术的不足可以通过外部引进获得,而森林旅游资源及环境的缺少却不能从外部得到,因而森林公园的旅游资源条件对旅游产品开发的类型及产品的档次起着重要影响。除了资源本身之外,产品的成功开发还需要一定的外界环境的支持,包括公园内部的环境和公园周围的环境。这3个方面决定了公园开发产品的能力。产品开发能力越强,产品开发成功的可能性就越大。

1.5 外部关联性外部关联性指单项旅游产品项目与外部环境的关联程度。森林公园的经营目标是追求资源整体利用价值的最大化。而公园内任何一项旅游资源的使用方式都会影响其他资源的价值发挥。因此,在进行产品项目开发时,外部关联性是2个重要考虑因素。与产品项目开发有关的外部关联性包括3个方面(黄秀娟等,2004)。第一,新产品项目与其他产品项目的关联性。指新产品项目与公园内已有产品项目之间的关系。从经济学角度看,任何2种旅游产品项目之间存在着替代、互补和无关3种可能关系。如果产品项目之间存在着替代关系,游客在1次旅游消费时只能选择其中1种产品消费,2种旅游产品只能同时发挥1种产品的价值,公园旅游资源整体的利用价值不一定增加或增加很少。而如果产品间存在互补,游客在消费1种产品时会带动另1种产品销售量的增加,从而提高森林公园旅游资源整体的利用价值。因而,产品之间的关联性应是产品开发时考虑的一个重要因素(顾志凌,2006)。为了实现最佳的经济效益,森林公园所开发的产品项目之间要达到产品品类组合结构效应、产品消费档次结构效应、产品项目在时间分配上的结构效应等(赵克非,1995)。第二,新产品项目与公园整体目标的一致性。把产品项目与区域旅游发展目标的关系作为评价旅游产品项目开发适宜性的因素首次出现在由Kotler等(1985)提出的区域旅游组合模型中。该学者认为,区域内任何一项旅游产品的开发都应有助于区域整体旅游发展目标的实现。森林公园作为一个独立的经营区域,存在一个长期的整体发展目标。这一目标需要多个产品项目的共同支持以及长期的努力才能实现。因此,森林公园内任何一项旅游产品的开发也应该有助于公园整体目标的实现。第三,新产品项目与公园环境的协调性。指新产品项目与公园内现有基础设施、服务、管理水平、生态状况等方面是否协调一致。游客对单项旅游产品项目的消费离不开企业基础设施如道路建设、供水供电设施建设和接待设施等的支持。新产品项目与公园环境的关联性分析需要考虑下面问题:新产品项目的开发是否需要增加新的设施?新设施的增加是否会对公园的环境造成负面影响?目前公园的管理水平、服务水平是否达到产品项目质量所要求的程度?等等。

2 森林公园旅游产品开发适宜性的综合评价模型建立 2.1 评价指标体系的建立影响1个产品项目开发的因素可能非常多,一些因素影响可能很小,一些数据可能难以得到,因而在进行评价时,不可能将所有的因素都考虑在内。根据综合性、科学性原则,及对影响森林旅游产品开发的因素的分析,森林旅游产品适宜性评价B层次共包括5个指标:产品竞争力、市场需求水平、产品开发效益、产品开发能力和外部关联性。将5个指标经过层层分解,得到森林旅游产品适宜性评价的指标体系如图 1所示。

|

图 1 森林公园旅游产品适宜性评价指标体系 Figure 1 Evaluating indexes system of forest park tourism products |

终极指标的意义如下:

1) 产品质量C11:指产品本身在知识含量、文化品味或满足游客需求方面的品级高低。

2) 产品生命周期C12:指产品在正常情况下,在市场中存在的时间长度。

3) 产品垄断性C13:指产品对市场的垄断程度。

4) 产品独特性C14:指产品在主题创意、设计上或在资源特色上所具有的独特性。

5) 产品容量C15:指在游客需求存在的前提下,产品项目在一定时间内所能容纳的游人量。

6) 公园旅游资源质量C41:指对旅游产品开发起支持作用的旅游资源的质量。

7) 公园环境支持水平C42:指对旅游产品开发起支持作用的公园的基础设施、管理、服务、生态环境等方面的水平。

8) 区域环境支持水平C43:指对旅游产品开发起支持作用的公园周围环境的基础设施、管理、服务、生态环境等方面的水平。

9) 与已有产品的关联性C51:指新产品与已有产品的相关关系。

10)与公园目标的一致性C52:指产品项目与公园整体目标的一致程度。

11)与公园环境协调性C53:指产品与公园环境的协调程度。

12)市场容量D211:指市场对所开发的旅游产品的需求量。

13)产品市场份额D212:指公园所开发的旅游产品在市场上的可能占有率。

14)市场发育程度D213:指旅游产品在市场中所处的生命周期阶段。

15)市场容量增长率D221:指市场容量随时间变化的增长速度。

16)市场份额增长率D222:指市场份额随时间变化的增长速度。

17)直接经济收入D311:指产品在生命周期内所创造的总收入。

18)投资回收期D312:指产品开发投入资金全部回收所需的年限。

19)提供社会就业能力D313:指产品提供就业的能力。

20)区域经济发展促进力D314:指产品开发对区域经济发展的影响程度。

21)国民素质提高D321:指产品在提高国民素质方面所起的作用。

22)民族文化的保护D322:指产品在保护民族文化方面所起的作用。

23)科技文化交流与发展D323:指产品在促进科技文化交流与发展方面所起的作用。

24)对公园旅游资源的影响D331:指产品开发对构成产品的旅游资源的冲击。

25)对公园生态环境影响D332:指产品开发对公园整体生态环境的影响。

26)对区域生态环境影响D333:指产品开发对公园所在区域的生态环境的影响。

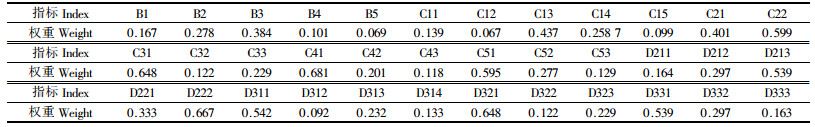

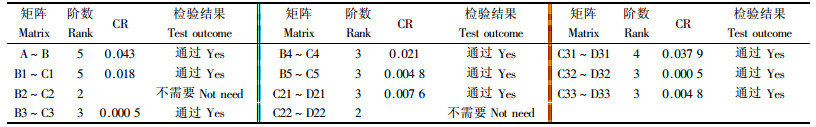

2.2 各层指标权重的确定权重的确定有多种方法,如因子分析法、层次分析法、回归分析法等,其中层次分析法使用比较普遍,因为该方法主要利用专家的先验知识对指标之间的重要性进行主观判断,对指标数据的要求较弱。基于本文所选择的多数指标都没有客观的统计数据,因而本文选择层次分析法(analysis of hierarchical process,简称为AHP)确定各层指标的权重。AHP在20世纪70年代中期由美国运筹学家托马斯·萨蒂正式提出。其步骤如下(许树柏,1988):

1) 设B1,B2,…Bn是用于评价上层目标AK的n个指标;建立B1,B2,…Bn指标间的两两成对比较矩阵(bij)n×n,bij表示对于AK而言,指标Bi相对于Bj的重要程度,采用1~9级标度。1表示2个指标相比,具有相同重要性;3表示2个指标相比,前者比后者稍重要;5表示2个指标相比,前者比后者明显重要;7表示2个指标相比,前者比后者强烈重要;9表示2个指标相比,前者比后者极端重要;2,4,6,8:表示上述相邻判断的中间值;bji=1/bij表示若因素i与因素j的重要性之比为bij,那么因素j与因素i的重要性之比为bji=1/bij。

2) 由高校旅游专业教师、森林公园管理人员、森林公园项目承包人员、林业科研人员等35位森林旅游专家、学者分别对每一层次的比较矩阵进行打分。对每一层级比较矩阵的所有得分求平均值,利用“和法”计算比较矩阵的特征根和特征向量,并进行一致性检验。如果不能通过一致性检验,对单个专家的得分进行检验、调整,直到满足一致性要求为止。

3) 通过一致性检验的各层级指标单排序权重值和一致性检验结果如表 1、2所示。

|

|

|

|

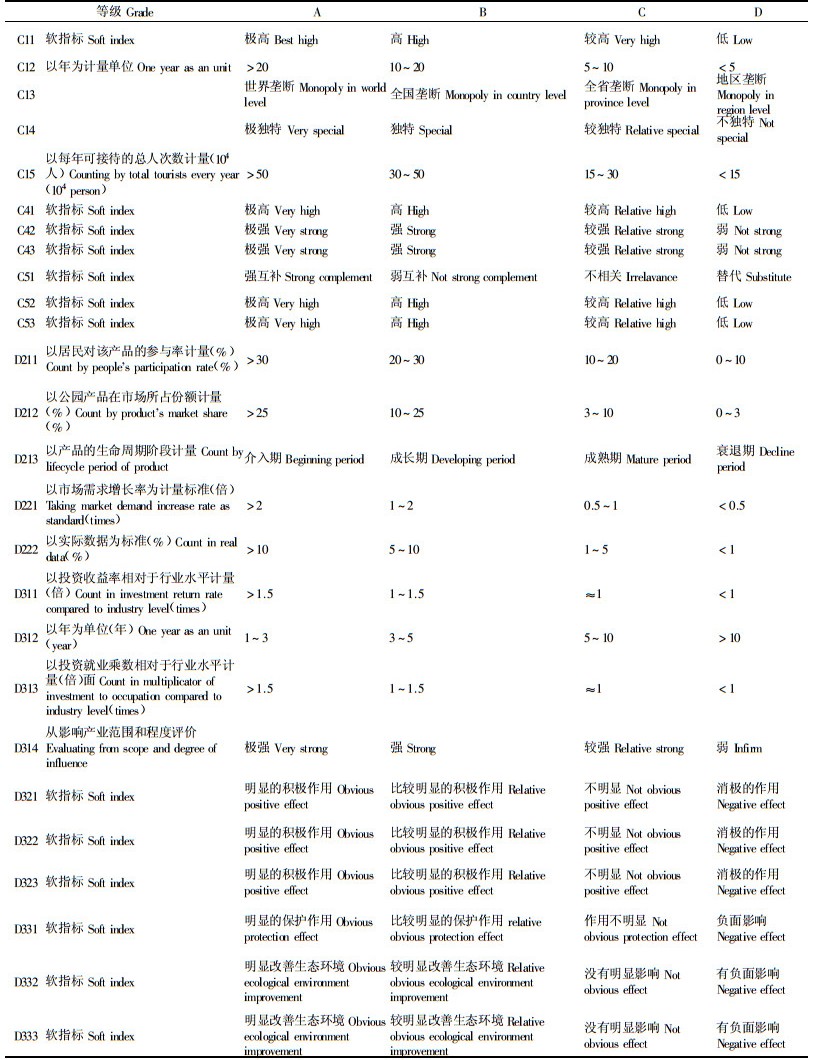

在各级指标权重确定的情况下,每一产品项目的最终得分取决于每一终极指标的得分。由于较多的终极指标是定性指标或半定量指标,其得分需要由专家主观确定。为了减少专家评分的主观性,结合森林旅游产品的开发情况,明确得分标准。每一终极指标总分值计为100分,分为4个得分级别。A:76~100;B:51~75;C:26~50;D:0~25。评价专家可根据产品项目的具体情况在每一档次内适当变动。其得分分级标准如表 3所示。

|

|

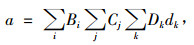

根据各层指标的权重和终极指标的得分,按照如下公式计算得到产品适宜性开发的总得分a。

|

式中:Bi,Cj,Dk为各层指标的权重,dk为D层指标的得分。如果没有D层指标,则从C层开始计算。

3 模型的应用 3.1 模型应用方法本文所得出的森林公园旅游产品适宜性评价模型应用之一是森林公园内单一旅游产品开发的适宜性程度评价。根据评价模型的百分制,如果总分大于50分,产品的适宜性水平处于中上水平,则认为是适宜开发的产品;如果总分小于50分,则认为是不适宜开发的产品。应用之二是对森林公园内多个旅游产品开发的适宜性程度大小的评价与比较,从中选择最适宜开发的项目。下面利用福州国家森林公园旅游产品开发的例子对第一种应用方法作一简单说明。

3.2 案例分析:福州国家森林公园旅游产品开发的适宜性评价福州国家森林公园前身为树木园,1992年被林业部批准更名为森林公园,开始了森林旅游业的经营,1995年升格为国家级森林公园。40多年的树木园建设,使丰富的森林景观资源成为该公园的主要旅游资源。除森林景观资源之外,该园内有一个巨大的水库和一座小山。新世纪之初,该公园已开发出以动植物以及自然景观观赏为主体的旅游产品体系。但是,随着游客需求的增加和需求方式的变化,游客参与型旅游产品的供给已不能满足游客的森林旅游需求。为此,公园准备将其所拥有的山体资源开发为参与性较强的登山旅游产品。现对其开发的适宜性进行分析。

3.2.1 影响因素分析产品竞争力:登山旅游产品的开发不仅使人们通过登山达到健身的目的,而且沿途丰富的树种,使人们在健身的同时,又能达到增长生态学知识的目的,产品质量较高。由于山体并无特色,该产品的垄断性、独特性都不高,但具有较长的生命周期,可以称得上旅游产品中的“长青树”。通过登山道的设计和建设,产品容量极大。

市场因素:福州国家森林公园的主要客源市场为福州市民和福州周边居民。该公园将发展目标确定为向福州市民和周边居民提供周末、节假日休闲度假的机会。自1999年连续多年在五一节、十一国庆节对该公园游客的调查结果显示(黄秀娟等,2002),随着居民健身意识的增强,居民非常希望在森林公园里能够有登山、健身的机会。由于受自然资源的制约,在福州区域,能够满足游客这一森林旅游需求的野外娱乐场所很少,市场竞争程度很小。因此,该公园开发登山旅游产品将会占有市场需求的极大份额。而从整个市场来看,作为“长青树”的登山旅游产品还处于其生命周期的成长期,市场前景可观。

开发效益:登山旅游产品的直接经济效益并不大,因为,虽然人们对登山活动有极大的需求,现在有许多公益性娱乐场所也能在一定程度上满足人们这一需求,这使公园很难单独对登山项目收取费用。但是,该产品生命力较强,开发此项产品的风险很小。开发此项产品对公园现有设施的冲击很小,除山道之外,并不需要增加其他新的基础设施。

公园开发能力:公园内的山体资源为开发此项目提供了可能性,公园只需要依山建造一条登山道路,投入资金较少。同时,公园自身的生态环境以及周边茂密的森林环境也为该产品的成功开发提供了环境支持。

外部协调性:作为一项参与性产品,此产品与公园内以观光为主的其他产品项目有较大程度的互补性,登山活动项目的开发将会弥补公园以观赏类旅游产品(鸟类观赏、动物表演观赏、植物专类园观赏、榕树景观观赏、兰花观赏)为主、参与型产品较少的弱点,使产品之间达到较好的组合,能满足游客多方面的需求。开发此项产品虽然不能为公园直接带来经济收益,却能为公园带来新的游客,还会增加游客的年旅游频率,为公园带来间接经济收益。此产品与森林公园保护生态环境的目标极为一致。另外,此产品项目与公园的生态环境和周边的环境也具有较大的协调性。

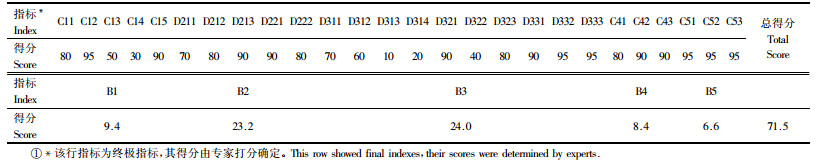

3.2.2 适宜性程度评价对福建国家森林公园开发登山旅游产品适宜性的评价分为2个步骤,作者通过电话选择了30多位园林、森林、旅游等方面的专家、学者及森林公园管理人员,这些人员都来过福州国家森林公园,并且对该公园的情况非常熟悉。通过会议形式把他们集中在一起,首先向他们介绍了评价模型,终极指标的意义以及该产品的设计与开发理念,预达到的目标,市场需求预测等知识,然后让他们分别对终极指标打分。通过模型计算,得到了五大分项指标的得分和总得分如表 4所示。

|

|

从评价结果可知,产品的竞争力得分较低,其主要原因是登山旅游资源属于遍在性资源,产品开发的成本又低,只要有山体存在,都能开发为登山旅游产品。故该产品项目的垄断性和独特性都不高,这是该产品缺乏竞争力的主要原因。其次,该产品的开发效益得分较低,主要是产品的直接经济收益较低。因为该产品不是福州国家森林公园的品牌产品,登山只是作为其他产品如鸟语林观赏、植物园观赏等的补充性产品。该产品的市场需求水平、产品开发能力和外部关联性得分较高。这说明登山项目在未来有巨大的市场前景。开发此项产品的风险较小。公园开发此产品的能力也较强,对公园不会产生任何压力。外部协调性的得分值比较而言最高,说明开发此项产品与公园环境、区域环境,以及产品之间、产品与公园目标之间都有较好的组合关系。

综合来看,该产品的总体得分为71.5分,说明公园开发此产品项目的适宜性程度较高。

该产品已经投入市场5年多,公园没有对该产品收取专项门票。但从近几年公园的经营情况可知,该产品的开发不仅增加了公园的游人量和门票收入,也延长了游客的逗留时间,增加了游客的其他消费,间接经济效益极高,说明此产品的开发是成功的,也证明了森林旅游产品适宜性评价模型的合理性。

4 小结本文构建了森林公园旅游产品开发评价的指标体系,得出了各个指标的权重大小,明确了终极指标的得分原则,由此建立了森林公园旅游产品适宜性的综合评价模型。模型的建立是将层次分析法应用于森林旅游研究中的一个尝试,其模型的应用将有助于提高森林公园旅游产品评价的合理性和产品开发成功的概率。受作者知识水平和研究经费所限,在确定评价模型中的权重时,所选择的专家可能不够全面,影响了指标和权重的合理性。因而,本文作者将跟踪该模型的应用情况,及时对其进行修正。

国家林业局场圃总站. 2008. 森林旅游. http: / /www.forestry.gov.cn. 2008年5月13日.

|

陈贵松, 黄秀娟. 2003. 森林旅游产品的分类、特征及开发研究. 林业经济问题, 23(3): 153-155. DOI:10.3969/j.issn.1005-9709.2003.03.008 |

陈南江. 1997. 旅游项目可行性研究. 中国投资, 13(11): 49-51. |

董智勇. 2002. 中国森林旅游学. 北京: 石油工业出版社, 22-23, 64-65.

|

顾志凌. 2006. 替代性旅游(非大众旅游)产品规划设计. 中国园林, 22(7): 71-76. |

黄秀娟, 兰思仁, 连巧霞, 等. 2002. 福州国家森林公园游客旅游偏好调查与分析. 林业经济问题, 22(5): 308-310. DOI:10.3969/j.issn.1005-9709.2002.05.017 |

黄秀娟, 刘伟平. 2004. 森林公园旅游产品项目开发的影响因素——外部关联性及产品项目竞争力要素分析. 绿色中国, 26(12): 59-60. |

平狄克, 鲁宾费尔德(美). 2000. 微观经济学. 4版. 北京: 中国人民大学出版社, 294-296.

|

王新民. 1993. 朝阳产业中的三要素与金三角. 旅游学刊, 8(3): 21-23. |

魏诗华. 2008. "N+3+4":旅游目的地需求导向发展新框架. 旅游学刊, 23(4): 8-10. |

吴必虎. 2001. 旅游规划原理. 北京: 中国旅游出版社, 240-242.

|

许树柏. 1988. 层次分析法原理. 天津: 天津大学出版社.

|

张少青. 2008. 森林旅游产品适宜性评价实证分析:以福州国家森林公园鸟语林产品为例. 林业经济, 30(4): 57-59. |

赵克非. 1995. 浅论旅游产品的结构效应与旅游规划的组合力. 旅游学刊, 10(6): 37-39. |

Butler R W. 1980. The concept of a tourism area cycle of evolution: Implications for management of resources. Canadian Geographer, 24(1): 5-12. DOI:10.1111/cag.1980.24.issue-1 |

Day G S. 1977. Diagnosing the product portfolio. Journal of Marketing, 41(2): 29-38. DOI:10.2307/1250631 |

Kotler P, Fox K F A. 1985. Strategic marketing for educational institutions. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

|

Wagar J A. 1964. The carrying capacity of wild lands for recreation. Washington, D C: Society of American Foresters.

|

2009, Vol. 45

2009, Vol. 45