文章信息

- 赵建萍, 柏新富, 蒋小满, 张萍, Bi Kehua.

- Zhao Jianping, Bai Xinfu, Jiang Xiaoman, Zhang Ping, Bi Kehua.

- 北高丛越桔芽器官离体培养与快繁体系的建立

- Rapid Propagation of Plantlets from Sprout of Vaccinium corymbosum in Vitro

- 林业科学, 2007, 43(5): 111-115.

- Scientia Silvae Sinicae, 2007, 43(5): 111-115.

-

文章历史

- 收稿日期:2006-03-21

-

作者相关文章

2. Cansino Agricultural Development Ltd. Langley, V2Y2H8, Canada

2. Cansino Agricultural Development Ltd. Langley, V2Y2H8, Canada

越桔为杜鹃花科(Ericaceae)越桔属(Vaccinium)灌木类小浆果果树。其果实为蓝色或红色,酸甜适中,具有极高的营养价值和医疗保健作用,特别是抗氧化能力为所有果品蔬菜之首,对防止人体细胞衰老,预防老年性疾病(心脏病、白内障、癌症、记忆力衰退等)具有特殊功效,因而被国际粮农组织列为五大健康食品之一(顾姻等,2001),被美国最有影响的健康杂志《Prevention》誉为"神奇果"(於虹等,2003),是近年来发展最为迅速的集营养、保健于一身的第3代果树新品。北高丛越桔(Vaccinium corymbosum)是越桔属中经济价值最高的1个种(顾姻等,2001),因其果实大、品质佳、口感好,深受人们青睐,已成为国际鲜果市场销售的主要品种。近年来鲁东大学生命科学学院将部分优质北高丛越桔引进国内,但常规繁殖方法不能满足快速发展的需要。采用组织培养离体快繁越桔的研究已有报道,但多数研究认为:越桔试管生根较为困难,移栽成活率低(Rowland et al., 1992; Dweikat et al., 1998; 王侠礼等,2003);以叶片、节间为外植体诱导不定芽存在变异问题;而腋芽增殖快繁方法也仍然不够完善(Wojciech et al., 2005)。作者于2000—2005年对从加拿大引进的北高丛越桔优良品种‘晚蓝’、‘蓝丰’带芽茎段的离体培养进行了系统研究,成功地建立了高效快繁体系,可应用于工厂化育苗。

1 材料与方法 1.1 材料供试北高丛越桔品种‘晚蓝’(‘Lateblue’)、‘蓝丰’(‘Bluecrop’),由加拿大Cansino农业发展有限公司提供,栽培于鲁东大学生命科学学院苗圃中。分别于春(4月22日)、夏(6月30日)、秋(10月14日)3个季节选取长势旺盛的幼嫩枝条,除去所有叶片,切取除顶芽外的第3~10节嫩茎作外植体。

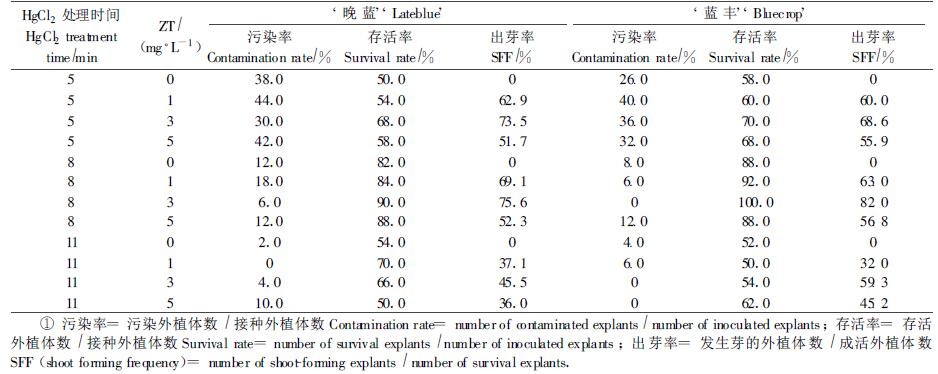

1.2 方法1) 外植体的灭菌在超净工作台上将外植体置于70%乙醇中1 min,再用0.5%新洁尔灭消毒10 min,后放于0.1% HgCl2中分别处理5、8、11 min,无菌水冲洗5次,最后将枝条切成长0.5~1.0 cm带腋芽茎段。

2) 初代培养将已灭菌的外植体接种于启动培养基中。启动培养以WPM为基本培养基,添加ZT(0、1.0、3.0、5.0 mg·L-1)。培养30 d后统计外植体的污染率、成活率和出芽率。

培养基中激素单位为mg·L-1,均加琼脂0.6%~0.7%;pH 5.0~5.2;在1.2 kg ·cm-2、121 ℃饱和蒸汽压力下灭菌20 min;培养温度白天(25±2)℃、夜间(20±2)℃;光照12 h·d-1, 光照强度1 500~2 000 1x。

3) 丛生芽诱导和增殖初代培养60 d,将新芽切割后转入不同继代培养基中,每处理接种茎段30个,培养60 d,统计月增殖倍数(每个茎段上丛生芽数/每个茎段上原有腋芽数/培养月数)以及每个茎段上的有效苗(高1.5 cm以上且生长健壮的小苗)数,以筛选适宜于芽增殖的培养条件。

4) 不定根的诱导将3 cm左右长的无根苗接种到各种生根培养基中,所有生根培养基中均加入1/2 WPM培养液和2%的食用白糖,蛭石粒、脱脂棉球、滤纸团等均与培养液一起经121 ℃灭菌。培养40 d后统计生根率、平均根长、平均根数。

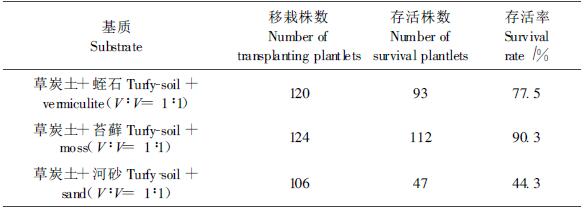

5) 移栽驯化将已诱导生根并开瓶炼苗的‘晚蓝’、‘蓝丰’试管苗取出,移栽至3种基质中:1)草炭土+蛭石(体积比1:1);2)草炭土+苔藓(体积比1:1);3)草炭土+河沙(体积比1:1)。浇透1/2WPM营养液,并保持温度18~25 ℃,相对湿度80%。30 d调查成活率。

2 结果与分析 2.1 无菌材料获得与外植体不定芽的分化为了获得无菌培养物,选择灭菌效果好、对试材杀伤力尽可能小的灭菌方法及处理时间尤为重要。同时,离体材料的分化还取决于培养基中激素的种类和浓度。试验结果(表 1)表明:1)外植体经0.1%HgCl2浸泡5 min,杀菌效果不及8 min、11 min,但处理时间达11 min时,部分外植体变褐,存活率反低于8 min;2)外植体在不加任何激素的WPM培养基中,接种前已抽出的小芽先伸展后自行枯萎、脱落,不再有新芽萌发。而添加ZT 3.0 mg·L-1时新芽分化率最高,达82%。

|

|

试验还显示离体材料的污染率、存活率和出芽率还与取材时期有关。4月下旬取材污染率低,存活率高。这可能是因为4月份烟台地区气温较低(12~20 ℃), 材料受杂菌污染较轻,而植株生长旺盛;6月底气温较高, 适合杂菌生长, 外植体污染率高,存活率降低;10月中旬,植物体已近休眠状态,此时获取的茎节外植体培养后成芽率低。综合以上试验得出,在乙醇、新洁尔灭、HgCl2联用条件下,4月下旬取材、HgCl2处理8 min、ZT 3.0 mg·L-1,是适于北高丛越桔无菌材料获得的最佳条件。

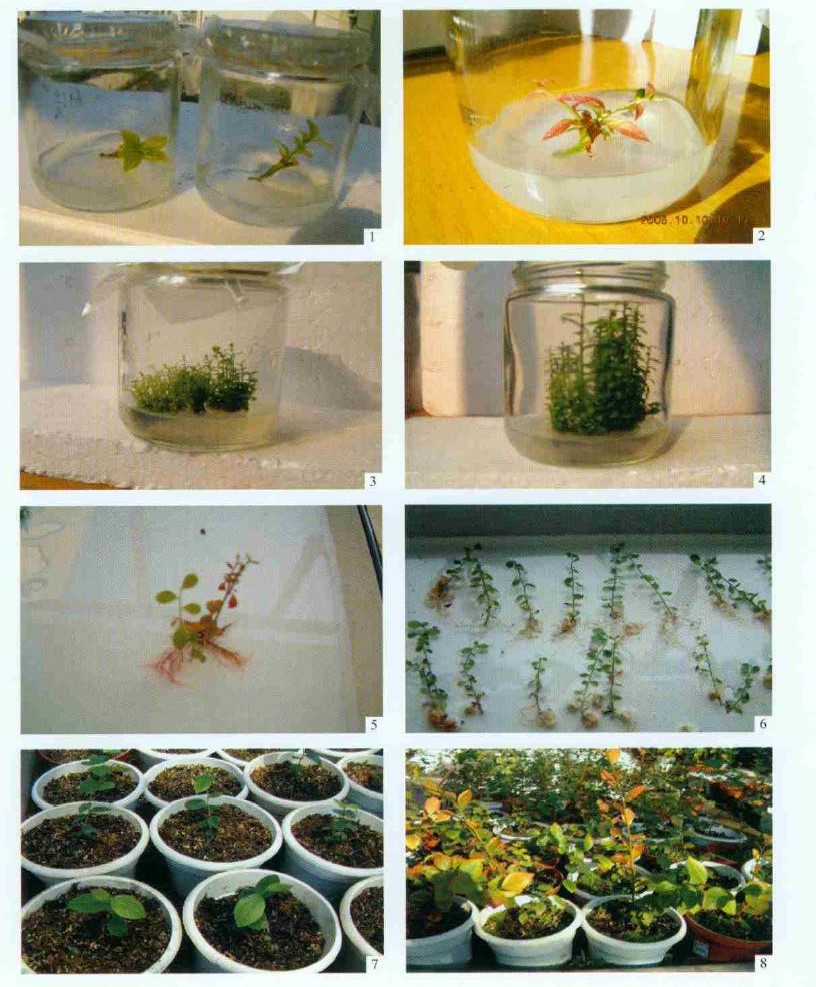

存活的外植体10 d后节间开始膨大生长,30 d后相继出现1~3个新芽(图版Ⅰ-1~2),切割后可用于继代培养。

|

图版Ⅰ 赵建萍等:北高丛越桔芽器官离体培养与快繁体系的建立 Plate Ⅰ Zhao Jianping et al: Rapid propagation of plantlets from sprout of Vaccinium corymbosum in vitro 1. ‘晚蓝’初代培养(30 d); 2. ‘蓝丰’初代培养(60 d); 3.丛生苗(‘晚蓝’);4.有效苗分化(‘蓝丰’);5.生根苗(60 d,‘晚蓝’);6.蛭石培养堆诱导的生根苗(40 d,‘晚蓝’);7.再生植株移栽(60 d, ‘晚蓝’);8.再生植株移栽(150 d,‘蓝丰’)。 1. Initial in vitro culture of 'Lateblue' (3O d); 2. Initial in vitro culture of 'Bluecrop'(60 d); 3. Clump shoots ('Lateblue'); 4. Differentiation of efficiency seedlings ('Bluecrop'); 5. Rooting seedlings(60 d, 'Lateblue'); 6. Rooting seedlings induced by vermiculite medium(40 d. 'Lateblue'); 7. Regenerated plantlets transplanted (60 d, 'Lateblue'); 8. Regenerated plantlets transplanted (150 d, 'Bluecrop'). |

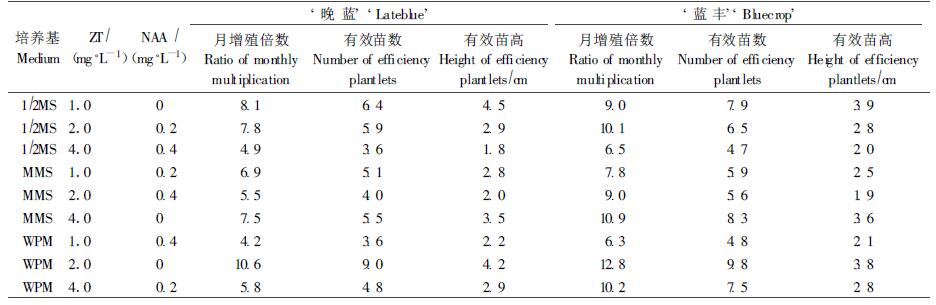

将初代培养分化产生的不定芽切割后接入MS、1/2MS、MMS、WPM 4种培养基上,发现它们都能使不定芽进一步伸长和增殖,但WPM、1/2MS、MMS的表现明显好于MS,60 d的不定芽增殖倍数均高于6,而MS仅为3.11,且在MS培养基中31.5%的试管苗逐渐出现黄化和褐化现象。将初代培养分化产生的不定芽转入WPM分别附加3种细胞分裂素的培养基中,对不定芽诱导及生长的效果(按优劣)依次是ZT>2ip>BA;在添加ZT和2ip的培养基中10 d左右,茎段从节部四周开始诱导出多个不定芽并逐渐形成簇状丛生芽,后直立生长,但ZT的增殖系数是2ip的1.7~3倍。而在添加BA的培养基中,茎节一周后开始变粗,由切口处逐渐产生愈伤组织后再分化出芽,不定芽增殖系数低,遗传稳定性差。

ZT与NAA配比的WPM对‘晚蓝’和‘蓝丰’茎节培养的结果显示,NAA浓度不宜大于0.4 mg·L-1,NAA浓度提高使茎节愈伤化严重,形成的丛生芽团密集、矮化而抑制了主茎伸长,难以分离出正常小苗。而分别以蔗糖或食用白糖作为芽诱导培养基的碳源,培养结果表明,不同碳源对‘晚蓝’和‘蓝丰’茎节不定芽诱导和健壮生长的作用无显著差异。因此为降低成本完全可以选用食用白糖作为诱导培养基的碳源。

在以上单因子试验基础上,采用优选法对基本培养基、ZT和NAA进行组配,试验结果如表 2所示,在WPM + ZT 2.0 mg·L-1 + NAA 0 mg·L-1条件下,所试两品种北高丛越桔不定芽月增殖倍数和有效苗数均达到最高,增加NAA且随NAA浓度的提高,有效苗趋于矮化,有效苗数递减。

|

|

将诱导所得丛生芽切割成1 cm左右茎段,继续转接于WPM + ZT 2.0 mg·L-1分化培养基中,可反复诱导丛生芽形成。而分割后小于1 cm的簇状小芽,则转入无激素或ZT浓度较低(1.0 mg·L-1)的WPM壮苗培养基中,有利于芽苗更快地伸长和健壮生长。

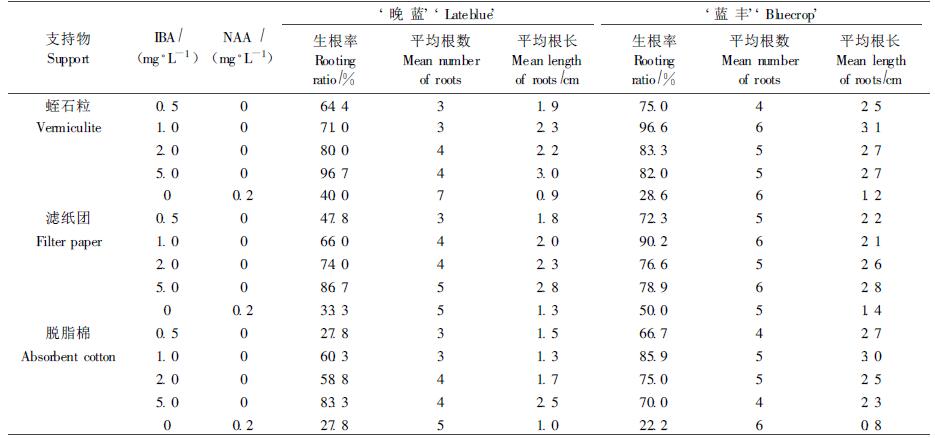

2.4 不定根的诱导将试管苗新梢转入1/2WPM附加不同质量浓度IBA、NAA的生根培养基中,40 d调查结果显示:不添加生长素,试管苗生根率为0;添加NAA浓度大于0.5 mg·L-1的培养基中,植株矮小,叶片黄化,基部愈伤化严重,诱导产生的根质地差、移栽时易断;附加IBA 0.2 mg·L-1,生根率不超过5.6%,而IBA浓度增至10 mg·L-1时,生根率反呈下降趋势。表明较适于北高丛越桔试管生根的生长素及浓度为:IBA 0.5~5.0 mg·L-1和NAA 0.2 mg·L-1;在该浓度范围内,‘晚蓝’、‘蓝丰’的生根率也仅有22.0%和57.5%。

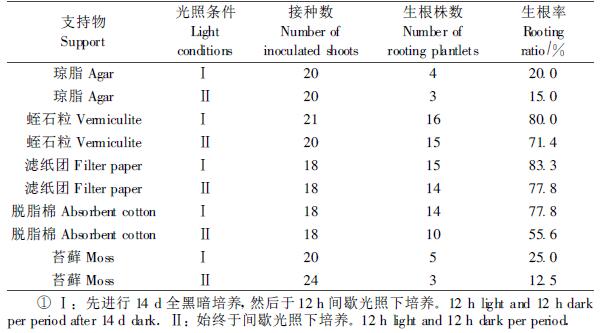

以蛭石粒、脱脂棉球、滤纸团、苔藓、琼脂(对照)分别作培养基支持物,进行生根培养试验,结果表明,培养基支持物对‘晚蓝’试管苗诱导生根具有重要影响。由表 3可见,除了用苔藓作培养基支持物与对照无显著差异外,用蛭石粒、脱脂棉球、滤纸团作培养基支持物,‘晚蓝’试管苗生根率超出对照40%~66%,经卡方独立性检验,对照(琼脂)与滤纸团、蛭石粒、脱脂棉间的χ2值分别为27.74、25.17和16.98,均大于α= 0.01时χ2临界值6.64,说明存在极显著差异;而琼脂与苔藓之间,χ2值为0.04,蛭石粒、滤纸团、脱脂棉相互间χ2值在0.01~0.18,均小于α= 0.05时的临界值3.84,说明它们之间无显著差异。表 3结果还显示,试管苗新梢转接到生根培养基后,先进行14 d黑暗培养,然后转到间歇光照下培养,有利于‘晚蓝’试管苗生根。

|

|

为了进一步探索生根培养的最佳培养基,以1/2 WPM为营养液,在暗培养14 d后间歇光照培养下,研究了蛭石粒、脱脂棉球、滤纸团3种支持物,0.5、1.0、2.0、5.0 mg·L- 1 IBA浓度和0.2 mg·L-1 NAA优化组合对‘晚蓝’和‘蓝丰’试管生根的影响(表 4)。结果表明,蛭石粒、脱脂棉、滤纸团3种支持物附加IBA1.0或5.0 mg·L-1,2个品种的生根率均高于83%,其中蛭石支持物+IBA 1.0或5.0 mg·L-1的生根效果最好,40 d时‘晚蓝’、‘蓝丰’试管生根率分别为96.7%和96.6%,且试管苗生长健壮。表明蛭石支持物对北高丛越桔试管苗生根具有促进作用。

|

|

完整植株在3种基质苗床中15 d后有新的不定根发生,老叶生长,新叶出现,表明组培苗已存活。其中以草炭土+苔藓(体积比为1:1)移栽成活率最高,超过90%(表 5)。成活的试管苗3~4个月后株高20 cm左右,可移栽于大田中。

|

|

木本植物组织培养的困难之一是建立无菌材料(陈正华,1986)。在建立北高丛越桔无菌培养物时,以4月份取材,乙醇、新洁尔灭、HgCl2联用,且HgCl2处理8 min时,污染率低,存活率和萌芽率均高。

目前,越桔器官分化中选用的培养基有WPM、MMS、1/2MS、MS、LS、Anderson等,但多数研究认为WPM效果最好,高盐浓度的MS不利于越桔不定芽分化(Wolfe et al., 1983;刘庆忠等,2001)。本研究结果与Wolfe等(1983)的结论相符,在WPM培养基中附加ZT 2.0 mg·L-1,‘晚蓝’和‘蓝丰’茎节不定芽月增殖倍数均超过10,为工厂化快繁优质越桔种苗提供了保证。

王侠礼等(2003)、Rowland等(1992)、Dweikat等(1998)认为:越桔试管生根慢,且生根率低。本文采用常规琼脂培养基对‘晚蓝’、‘蓝丰’试管生根的研究结果也证明了这一点。但发现:改用脱脂棉、滤纸团、蛭石粒作培养基支持物其试管生根率明显升高, 特别是在蛭石培养基中40 d的生根率达96%。分析其原因主要是,以蛭石、滤纸团、脱脂棉为支持物配制的生根培养基间隙较大,通透性好,利于养分的运输和交换(刘福生等,2001;赵建萍等,1998)。使用蛭石、滤纸团、脱脂棉配制生根培养基时,须注意营养液要加适量,在加营养液时,以蛭石块、滤纸团、脱脂棉球吸透而没有多余液体为好。

移栽试验表明,采用草炭土+苔藓(体积比为1:1)基质,存活率高。原因主要是这种基质疏松湿润,持水能力强且通气性好,有机质含量较高。而草炭土加入河砂的处理试管苗存活率最低,说明较低的有机质含量以及较差的保水能力和理化性状不利于越桔试管苗存活、生长。

陈正华. 1986. 木本植物组织培养及其应用. 北京: 高等教育出版社, 24-74.

|

顾姻, 贺善安. 2001. 蓝浆果与蔓越桔. 北京: 中国农业出版社, 1-24.

|

刘福生, 彭同江, 张宝述. 2001. 膨胀蛭石的利用及其新进展. 非金属矿, 24(4): 5-7. DOI:10.3969/j.issn.1000-8098.2001.04.001 |

刘庆忠, 赵红军, 郑亚芹, 等. 2001. 高灌蓝莓微体繁殖技术研究初报. 落叶果树, (5): 1-3. DOI:10.3969/j.issn.1002-2910.2001.05.001 |

王侠礼, 钟士传, 郑亚芹, 等. 2003. 美国高灌蓝莓的引进及微体快繁技术研究. 中国种业, (12): 40-41. DOI:10.3969/j.issn.1671-895X.2003.12.023 |

於虹, 王传永, 吴文龙. 2003. 蓝浆果栽培与采后处理技术. 北京: 金盾出版社, 1-2.

|

赵建萍, 毕可华, 王修强, 等. 1998. 不同支持物对"艾西丝"南瓜试管苗生根影响的研究. 生物技术, 8(3): 27-29. |

Dweikat M, Lyrene P M. 1998. Adventitious shoot production from leaves of blueberry cultured in vitro. Hort Science, 23: 629. |

Rowland L J, Ogden E L. 1992. Use of a cytokinin conjugate for efficient shoot regeneration from leaf section of high blueberry. Hort Science, 27(10): 1127-1129. DOI:10.21273/HORTSCI.27.10.1127 |

Wojciech L, Grzegorz S, Dorota W. 2005. Field performance of highbush blueberries (Vaccinium × corymbosum L.) cv.Herbert propagated by cuttings and tissue culture. Scientia Horticulturae, 106: 162-169. |

Wolfe D E, Eck P, Hin C. 1983. Evaluation of seven media for micropropagation of highbush blueberry. HortScience, 18(6): 703-705. |

2007, Vol. 43

2007, Vol. 43