文章信息

- 李士美, 邢世岩, 李保进, 王利.

- Li Shimei, Xing Shiyan, Li Baojin, Wang Li.

- 叶籽银杏的发生及其个体与系统发育研究述评

- Review on Ontogeny and Phylogeny of Ginkgo biloba var. epiphylla and Its Genesis Mechanism

- 林业科学, 2007, 43(5): 90-98.

- Scientia Silvae Sinicae, 2007, 43(5): 90-98.

-

文章历史

- 收稿日期:2006-03-15

-

作者相关文章

2. 山东农业大学科技学院 泰安 271018

2. College of Science and Technology, Shandong Agricultural University Tai'an 271018

银杏(Ginkgo biloba)是第四纪冰川之后保存下来的一孑遗物种。目前公认的银杏类化石可以追溯至近2.8亿年以前的石炭纪,银杏属在中生代一度极其繁盛,可靠的银杏属化石最早可以追溯到1.8亿年前的早侏罗纪(Tralau, 1967; 周志炎,2003)。根据化石资料,侏罗纪至白垩纪时期的银杏类植物至少有20余属150余种, 仅在我国发现的就有10多个属100多个种(曹福亮,2002)。经侏罗纪至早白垩纪的繁盛期后,银杏属的种急剧减少,至上新世以后仅存Ginkgo biloba一种(周志炎,2003;Zhou et al., 2004;邓胜徽等,2004)。孑遗的现代银杏虽为单科单属单种植物,但在其漫长的演化历程中,通过天然杂交和人工选择,其种子和叶片发生了明显的形态变异(邢世岩,1993)。1891年,日本人Sharai发现了第1株具有叶生胚珠(种子)的银杏——叶籽银杏,翌年,Fujii发现第1株叶生小孢子囊银杏(Sakisaka, 1927; Soma, 1999)。目前中国和日本共报道叶籽银杏47株。在日本叶籽银杏被称为天然纪念物(natural monument),足以体现叶籽银杏作为活化石植物研究的重要性。叶籽银杏的研究将有助于揭示银杏各器官的形态学本质,尤其是银杏雌性生殖器官的形态学本质。叶籽银杏的个体发育研究有助于正确认识银杏的系统发育,探究银杏的起源、演化和亲缘关系等。

1 叶籽银杏的分类地位和分布 1.1 叶籽银杏的分类地位1712年,Kamepfer首次确定了银杏的属名Ginkgo,1771年Linnaeus根据Kaempfer的形态描述和所采标本,正式命名了银杏的种名Ginkgo biloba L.(邢世岩等,1996;2004)。此后,国内外诸多学者对银杏的分类地位进行了研究。由于银杏属与榧树属(Torreya)和三尖杉属(Cephalotaxus)成熟种子的相似性,曾将银杏归为红豆杉科(Taxaceae)(Favre-Duchartre, 1958)。1896年,日本学者平濑作五郎(Hirase)发现银杏具有能游动的鞭毛精子(spermatozoid),使得银杏从紫杉科中分离出来,单独成立银杏目,现代银杏则是银杏目植物仅存的代表植物(Hirase,1896;Foster et al., 1983)。法国的Carriere于1867年、德国的Beissner于1887年、英国的Henry于1906年等对银杏种级以下分类进行了研究,将其分为aurea, fastigiata, pendula, laciniata, variegata等多个变种(var.), 已被一些学者引用(郭善基,1993;邢世岩,1993;邢世岩等,2004)。

1891年,Sharai最早发现了叶籽银杏,但是直到1927年日本植物分类学家Makino(牧野富太郎)首次把叶籽银杏定为变种:Ginkgo biloba L. var. epiphylla Mak.,并被后人引用(吉冈金市,1967;郭善基等,1984;彭日三,1995)。在前人工作的基础上,胡先骕(1954)把银杏分为7个变种(var.),叶籽银杏被列为7个变种之一。但是,从整株树看,叶籽银杏的叶生胚珠(种子)约占全树胚珠(种子)数目的5%~25%(吉冈金市,1967;邢世岩,1993;彭日三,1995;周良才等,1996),而且有交替结实习性(周良才等,1996),因此,有人认为银杏不具有变种的条件,只不过是银杏的个别返祖现象(彭日三,1995)。1966年,Harrison按照《国际栽培植物命名法》规定将已命名的金叶银杏(Ginkgo biloba var. aurea)、塔形银杏(Ginkgo biloba var. fastigiata)、裂叶银杏(Ginkgo biloba var. laciniata)、垂枝银杏(Ginkgo biloba var. pendula)和斑叶银杏(Ginkgo biloba var. variegata) 5个变种(var.)改称为品种(cv.),这种分类方法被一些学者引用(郭善基,1993;邢世岩,2004;邢世岩等,2004)。但是,叶籽银杏未列在其中。郑万钧(1978)在《中国植物志》第七卷正式明确了银杏种级之下无变种和变型,全部为银杏品种的分类方法。而且,郑万钧(1983)在《中国树木志》第一卷所描写的中国洞庭皇(Ginkgo biloba cv. ‘Dongtinghuang’)等12个银杏主要栽培品种中也没有提到叶籽银杏。美国著名育种学家Santamour等(1983)也将叶籽银杏列为一个品种。然而,叶籽银杏树上的种子有几种不同类型,种核也有多种类型,且叶生种子仅占少数(郭善基等,1984;彭日三,1995;邢世岩,1997;黄明,1997),将叶籽银杏列为一个品种也不是十分恰当。有些学者则根据种核形态特征,将叶籽银杏作为一个品种列入长子类(long stone type)(郭善基,1993;龙兴桂,2000;陈鹏等,2004)。彭日三(1995)则主张以叶籽银杏的特殊形态命名,将叶籽银杏命名为Ginkgo biloba L. cv. ‘Yeziyinxing’。吉冈金市(1967)认为叶籽银杏属于环境型(f.)。综上所述,由于叶籽银杏在形态、发育及解剖上的特殊性,关于其分类地位,有必要从细胞及分子生物学上加以研究。

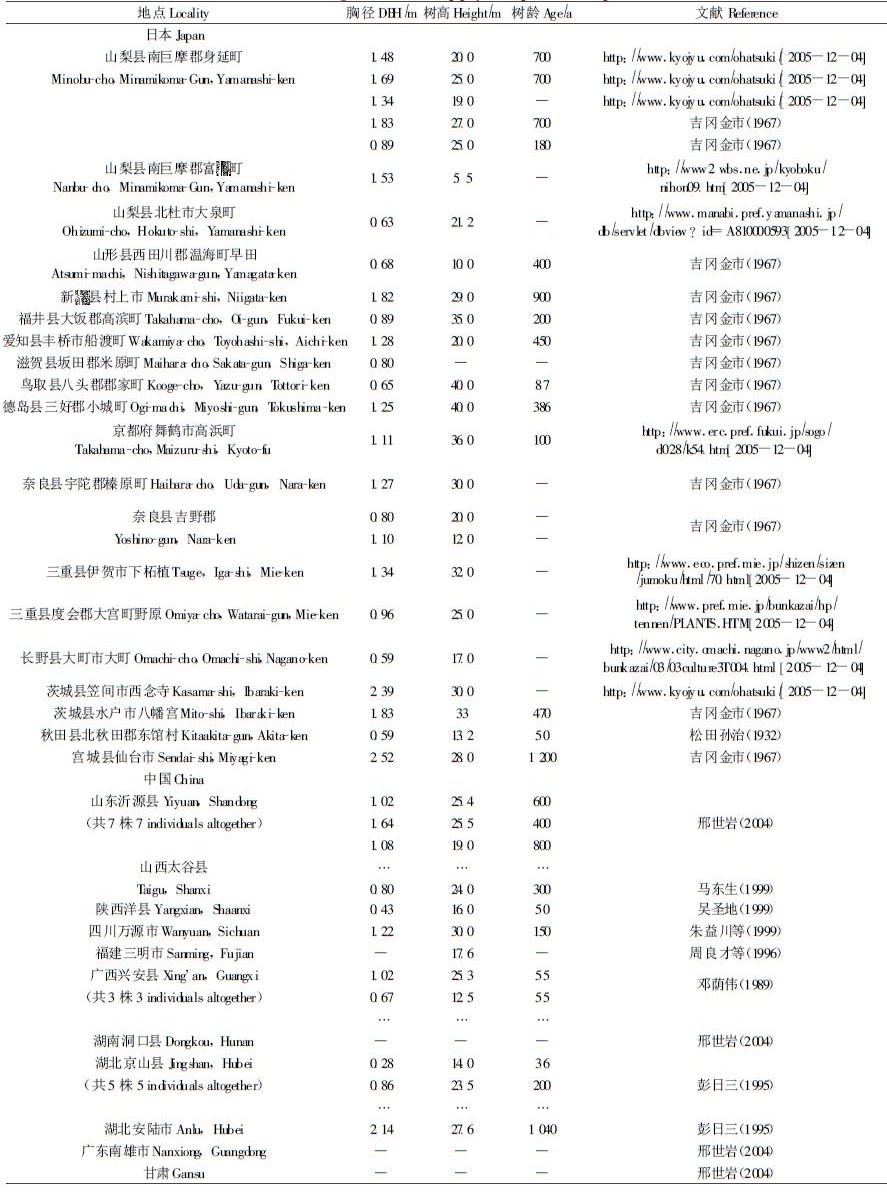

1.2 叶籽银杏的分布1891年,Shirai在日本的山梨县发现世界上第1株叶籽银杏(Sakisaka, 1929; Soma, 1999)。翌年,Fujii发现第2株叶籽银杏,同时还发现了第1株叶缘生小孢子囊(microsporangia)的雄树(Sakisaka,1927)。以后,在日本的宫城、山形、爱知等10余个县共发现叶籽银杏11株(邢世岩,2004)。目前,日本已报道25株叶籽银杏(表 1),其树龄为50~1 200年。然而,直到20世纪60年代初在欧洲和美洲均没有发现叶籽银杏的报道(Li,1961)。1961年,美国从日本引种叶籽银杏,栽植在宾夕法尼亚州的Longwood公园(邢世岩,2004)。

|

|

1984年,郭善基报道了在山东省沂源县发现的我国第1株叶籽银杏(郭善基等,1984),此后,在我国的广西、福建、山西、陕西、湖北、四川、湖南、广东和甘肃相继发现叶籽银杏(邓荫伟,1989;彭日三,1995;吴圣地,1999;周良才等,1996;邢世岩,2004)。我国目前已报道22株叶籽银杏(表 1),树龄为36~1 000余年不等(邢世岩,1993;1997;2004)。

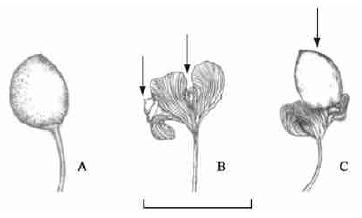

2 叶籽银杏的个体发育 2.1 叶籽银杏的形态发生与生物学特性自叶籽银杏发现以来,研究主要集中在叶籽银杏的形态学观察,但是关于叶籽银杏的形态发生规律尚不明确。在日本,4月上旬,叶籽银杏芽开始舒展前,有些叶片叶缘开始出现细长的白色脊状突起(ridge),突起部分叶肉细胞比较疏松。随着叶子的生长,突起继续膨大如虫瘿状,继而出现叶生胚珠雏形(Sakisaka,1927;1929;Soma, 1999)。Soma(1999)发现叶生胚珠也存在珠孔(micropyle),然而珠孔下部的细胞没有发生细胞退化,从而不能形成花粉室(pollen chamber),也不能产生传粉滴(pollination drop),这也许就是叶籽银杏无胚的原因。然而,彭日三(1995)报道有可能长成叶生种子的叶生胚珠在授粉期间同样出现“授粉滴”。此外,授粉期,叶生胚珠的珠心(nucellus)和珠被(integument)尚未分化,而正常胚珠的珠心和珠被在芽鳞展开前已经分化(王伏雄等,1983;邢世岩等,1996)。正常胚珠在3年生的枝梢上即可形成,而叶生胚珠多发生在较老的短枝上,具体短枝的年龄有待深入研究。每叶生胚珠的数量为1~8个或者更多,叶生胚珠数目不同,叶生胚珠的着生位置也会发生相应的变化(图 1)。一叶生一胚珠者,叶生胚珠着生处多偏离叶子正中或生于叶缘一侧;而一叶具有两胚珠者,叶生胚珠多着生在叶片横长的1/3处左右;一叶生三胚珠者多分别着生于叶片横长1/4处(Sakisaka,1927;1929;彭日三,1995;郑作昭等,1997)。中国叶籽银杏一叶生1~2个胚珠者居多,而日本叶籽银杏一叶生2~4个胚珠者居多,但是,能发育成正常叶生种子的一般为1个,其余大多发育到一定阶段,自行败育,可能与养分供应不足有关(Sakisaka,1929;彭日三,1995;郑作昭等,1997;Soma,1999)。

|

图 1 银杏正常胚珠(A)和叶生胚珠(B,C) Fig. 1 Nomal ovule(A) and ovule on the leaf (B, C) of Ginkgo 标尺2 cm,箭头示叶生胚珠。 Bar note 2 cm, and arrows note ovule on the leaf. |

5月中旬至梅雨期,大部分叶生胚珠脱落,此阶段正常胚珠也有脱落现象(Sakisaka,1927;Soma,1999)。在叶片内通向胚珠的维管束排列紧密,以利于胚珠及种子发育的营养需求,叶片明显较小(马丰山等,1991)。8月底,叶籽银杏分化为3层组织:1)外层为大的薄壁细胞,有很多粘液腔分布其中;2)中层区为小的等径细胞;3)内层区为薄壁细胞,排列疏松。着生叶生胚珠的叶片的叶柄维管束和正常叶柄、珠柄的维管束相似,都是2束,胚珠着生的长柄含4束维管束(Sakisaka,1929)。叶生胚珠也存在“珠领”(Sakisaka,1929;马丰山等,1991)。

正常银杏种子发育成熟时,产生叶生种子的叶的一半叶片皱缩成类似被子植物“花萼”,紧贴种子,种子大小明显较正常种子小(郭善基等,1984;彭日三,1995)。值得注意的是,叶籽银杏的发生具有异时性,秋季仍见叶籽银杏的有些叶片上尚有白色脊状突起(Soma,1999),然而,这一现象的原因尚不清楚,为什么这种突起没有发育成叶生胚珠,在生长季内其内部细胞结构是不是有所变化?叶生种子一般只占全树结实量的5%~25%左右(吉冈金市,1967;彭日三,1995;郑作昭等,1997)。叶生种子的发生率的差异可能与树体的营养状况有关,也可能存在着大小年,还可能与不同研究者的调查时间或调查方法有关。郭善基等(1984)、彭日三(1995)报道叶籽银杏树的种子有正圆形、长椭圆形(长卵形)、叶生种子3种类型,而黄明(1997)、马东生(1999)发现叶籽银杏树上有双核种子。叶籽银杏种核形态也具有多样性(彭日三,1995;周良才等,1996),种核先端具明显的尾尖(彭日三,1995;周良才等,1996),种皮、胚乳与正常银杏种子无明显区别,但无胚,不能正常发芽(Sakisaka,1927;彭日三,1995;周良才等,1996;郑作昭等,1997)。邢世岩等(1996)发现,即使在良好的授粉条件下,正常银杏的无胚率仍达5%。江苏苏州洞庭山一带有一种无心银杏(Ginkgo biloba ‘Wuxinyinxing’),也是胚乳丰满而无胚(郑万钧,1978)。

20世纪末,叶籽银杏研究有一项重要发现,叶生胚珠也有颈卵器(archegonium), 而且叶生胚珠颈卵器的位置与正常胚珠明显不同(Soma,1999)。正常胚珠的2个颈卵器分居于雌配子体表面帐篷柱(tent pole)的两侧(Lee, 1955), 也有报道有4个颈卵器(李正理,1959),有时多达6个(吉成均等,2003),而叶生胚珠的2个颈卵器一上一下紧连,且在受精前退化,因而,不可能进行受精,这可能也是叶生种子无胚的另一原因。正常胚珠发育过程中颈卵器退化的现象也有报道(吉成均等,2003)。

1892年,在Fujii发现世界上第2株叶籽银杏的同时,还发现了具有叶生小孢子叶球的叶籽银杏,至今仅发现2株(Soma,1999;2000)。为获得2种叶籽银杏的杂交后代,Soma(2000;2001)将叶生小孢子叶球的花粉在正常胚珠内进行活体培养直到形成囊状的花粉管时,将其剥离后和具颈卵器的叶生胚珠的雌配子体进行结合培养,然而,试验未获得成功,但是Soma的试验对以后的叶籽银杏的实验形态学研究具有借鉴作用。

2.2 叶籽银杏的细胞和分子生物学研究染色体研究为探讨属间、种间的进化关系以及种内的变异规律提供了重要的依据。叶籽银杏的染色体核型分析表明,叶籽银杏没有发生染色体倍性变化,核型公式为2n=2x=24=4m+8sm+12st。然而,中国叶籽银杏的染色体相对长度组成(relative length formula,RLF)为RLF=3L+2M2+2M1+5S, 即有3对长染色体,2对中长染色体,2对中短染色体和5对短染色体,染色体长度比(length ratio)较大,而日本的叶籽银杏RLF=1L+6M2+4M1+1S, 具有1对长染色体,6对中长染色体,4对中短染色体和1对短染色体,平均臂比(mean arm ratio)较大。由此推断中国的叶籽银杏较日本的更为原始(高进红等,2005)。叶籽银杏进化程度的差异可能由于环境条件的差异而导致。刘叔倩(2000)构建了28个不同品种(或类型)银杏的RAPD和AFLP分子标记的遗传图谱,发现银杏品种或类型之间相似性较高, 遗传变异较小,鸭尾银杏(Ginkgo biloba ‘Yaweiyinxing’)和叶籽银杏与其他26个样品之间的遗传差异较大,这种差异与形态上的差异一致。

3 叶籽银杏的系统发育 3.1 叶籽银杏的形态学本质叶籽银杏涉及到银杏雌性生殖器官的形态学本质问题,而对裸子植物雌性生殖构造形态学本质的认识是种子习性起源和演化研究的关键, 也是探讨裸子植物系统发育及其与被子植物关系的前提(杨永等,2001)。银杏雌性生殖器官又称大孢子叶球、雌花等。目前,关于银杏雌性生殖器官的本质颇有争议,Sakisaka(1929)、傅德志等(1993)、杨永等(2001)分别进行了系统的阐述。叶籽银杏的研究无疑有助于揭示银杏雌性生殖器官的形态学本质。最早进行叶籽银杏研究的Fujii(1896)将叶生胚珠和叶生小孢子囊现象,分别称为营养叶的心皮化(carpellody)和雄蕊化(staminody)。对叶籽银杏进行畸形学研究后,Fujii(1896)认为银杏的胚珠是叶性器官,而珠领(collar)是原初性的心皮(大孢子叶),银杏的胚珠在大孢子叶的边缘形成(marginal formation in the sporophyll), 而叶生胚珠则是由于营养叶的心皮化而致(Sakisaka,1929)。然而,Pankow等研究发现,胚珠的珠被在个体发生相当发育以后,才在组织的边缘形成珠托,另外,珠托中没有维管束分布(Foster et al., 1983),因而珠托有“叶”性本质是不可信的。有些研究者认为珠领为残存的次生假种皮(傅德志等,1993)。Sakisaka(1927;1928;1929)报道了银杏着生胚珠的长柄在形态学本质上为轴性器官(caulome organs),而长柄上部的分枝相当于大孢子叶的柄,胚珠、小孢子囊和叶生胚珠叶都是叶性器官(phyllome organs),认为银杏的整个雌性生殖结构为一个大孢子叶球。然而,叶生胚珠仍具有珠领(Sakisaka,1929;马丰山等,1991),依据这一观点则不能合理地作出解释(傅德志等,1993)。傅德志等(1993)和杨永等(2001)认为银杏的可育短枝整体上相当于松柏类的一个雌球果(大孢子叶球),将银杏并入广义松杉类(conifers)或广义球果类,而且银杏应属于种鳞复合体演化线(seed scale complex evolutionary line)上的早期成员。

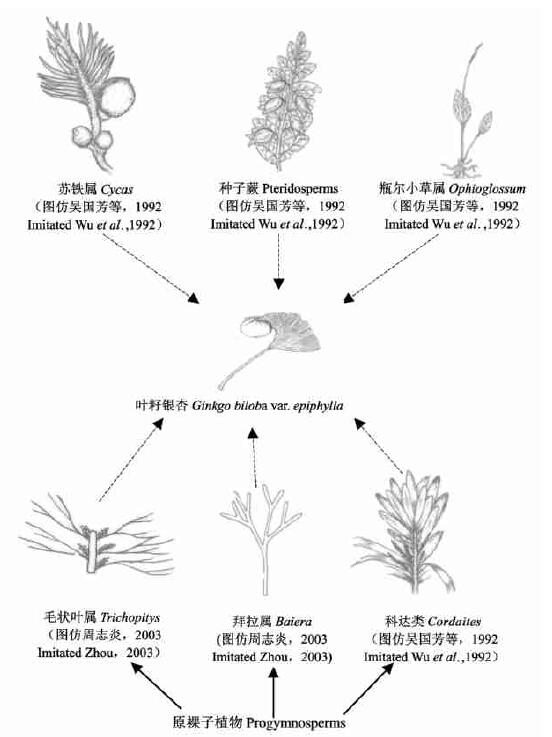

3.2 叶籽银杏的亲缘关系比较银杏具有很多原始和进化的特征,因而,银杏与其他裸子植物和蕨类的亲缘关系问题一直没有定论(Foster et al., 1983;王伏雄等,1983;傅德志等,1993;邢世岩等,1996;杨永等,2001;Royer et al., 2003)。Haeckel提出的“个体发育为系统发育的重演”规律,对于正确认识叶籽银杏的系统发育具有重要的指导意义(马丰山等,1991;周志炎,1994)。基于叶生胚珠现象和银杏的二叉分枝特性,有些学者认为银杏与真蕨类植物的瓶尔小草属(Ophioglossum)存在密切的亲缘关系(Maekawa,1948), 也有学者认为银杏可能起源于古老的种子蕨(pteridosperms) (Meyen,1984;马丰山等,1991)(图 2)。Sakisaka(1929)根据对叶籽银杏的研究推测银杏起源于一类非石蒜科(Lycopodiaceae)的蕨类植物,而且银杏与苏铁属(Cycas)的关系比与松柏类植物的关系更为密切。也有不少学者认为银杏起源于原裸子植物(progymnosperms)(Doyle et al., 1986;傅德志等,1993;周志炎,2003)。然而,就生殖方式和胚胎发育,银杏与苏铁类(cycads)相近(王伏雄等,1983;邢世岩等,1996),Hasebe(1997)对银杏rbcL基因rRNA序列研究也表明银杏同苏铁类起源关系较近。更多的学者认为银杏和松柏类(conifers)植物更为接近,或将二者列为密木型裸子植物(pycnoxylic gymnosperms),或苞鳞种鳞复合体(bract-scale and seed scale complex)类群,或广义的球果类(conifers)或松柏纲(Pinopsida)(Foster et al., 1983;傅德志等,1993;杨永等,2001;Fu et al., 2004)。

|

图 2 叶籽银杏可能的起源植物 Fig. 2 The possible origin plant of Ginkgo biloba var.epiphylla |

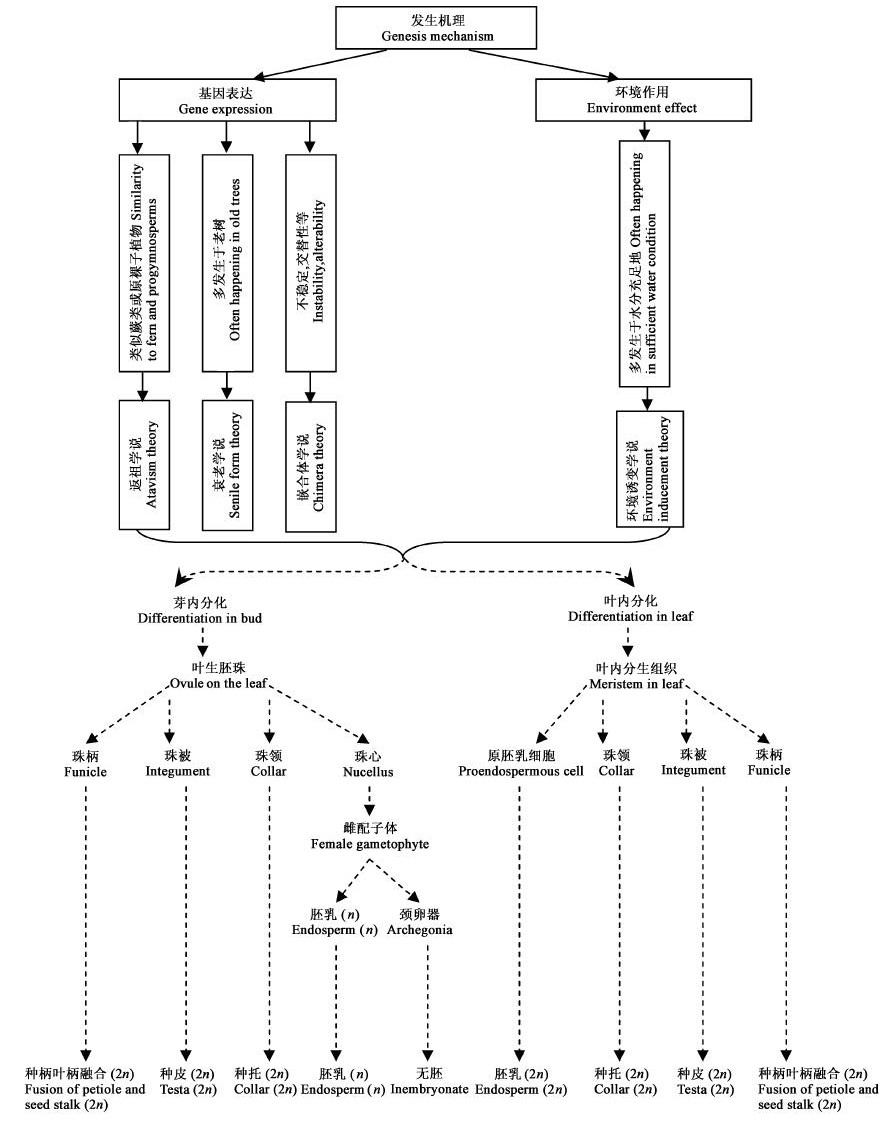

关于叶籽银杏的发生机制目前主要有返祖学说(atavism theory)、衰老学说(senile form theory)、环境诱变学说(environment inducement theory)3种观点,而作者认为也许属于一种嵌合体(chimera)(图 3)。

|

图 3 叶籽银杏发生机制推测 Fig. 3 The speculation of genesis mechanism of Ginkgo biloba var. epiphylla |

叶籽银杏的个体发育是银杏目(Ginkgoales)系统发育的环节,可能反映了银杏目系统发育过程的某些特性。对叶籽银杏的发生, 国内研究者多持返祖说,认为属“返祖现象”(atavism)(马丰山等,1991;傅德志等,1993;彭日三,1995;黄明,1997;杨永等,2001;黄明等,2005)。周志炎(2003)认为中生代银杏沿着叶片扁化、蹼化和融合,胚珠器官简化,胚珠增大、数目减少,珠柄趋于消失的趋势演化。叶籽银杏叶片明显较正常叶片小,叶片多裂,叶生胚珠较多,体积较小,这些都明显地再现了古银杏的特征,可能属返祖现象。至于造成这种返祖现象的原因,可能是由于银杏对胚珠器官发育的控制松弛或调节作用失效所致(周志炎,1994),也可能在系统发育过程中,原本失活的控制祖先原有性状的“原始基因”(primitive gene),被重新激活而出现返祖现象,但其返祖的历史可以追溯到哪种植物有不同的观点。黄明等(2005)以叶籽银杏为母本,45年生银杏为父本,进行了杂交育种,选育出斑叶、花叶、垂裂叶、黄叶4个观赏银杏类型,其中花叶银杏的叶型酷似古银杏拜拉(Baiera)或似银杏(Ginkgosites)。马丰山等(1991)认为叶籽银杏返祖的历史可以追溯到种子蕨亚纲(Pteridopermidae),目前,银杏的起源有多种观点,傅德志和杨亲二(1993)认为银杏类的祖先可能为原裸子植物科达类(Cordaites),王伏雄等(1983)则认为银杏门(Ginkgophyta)、苏铁门(Cycadophyta)和松柏门(Coniferophyta)可能起源于共同的祖先,而且裸子植物是单元发生的。古植物学研究表明银杏起源于古生代二叠纪的银杏目植物毛状叶科(Trichopityaceae)。叶籽银杏的形态解剖较之这些可能的银杏祖先类植物进化得多,表明其返祖的程度可能还未到其远祖,可能属于近祖性(plesiomorphic)返祖,也有可能说明银杏类植物并非起源于这几类古植物。

Sakisaka(1927;1929)认为叶籽银杏属于“衰老型”(senile form),依据是叶籽银杏多发生在老树上,但是,山梨县天然纪念物调查负责人石原初太郎1931年发现年幼的银杏树上也有叶生种子发生(吉冈金市,1967)。衰老学说也不能解释目前在50~100年生的母树上也有叶生种子的现象。此外,Fujii采集叶籽银杏的枝条,进行了扦插,60年后也未观察到叶生种子发生,使得Sakisaka转而提出“水分供应说”(water supply theory),即叶籽银杏属于吸水量大于蒸发量的生态类型,吉冈金市也认为叶籽银杏属于生态学上的一种生态类型,不同意将叶籽银杏列为银杏的一个变种(吉冈金市,1967)。不过,将叶籽银杏看作是一种生态类型仍值得怀疑,难以合理解释叶籽银杏的分布如此之少,且分布很零散。

叶籽银杏也可能是一种嵌合体(chimera), 可能是由于短枝顶芽分化期分生组织的部分细胞发生突变,胚珠原基和叶原基细胞发生了嵌合,进而表现为胚珠出现在叶上。这种嵌合体比其他的嵌合体,诸如果实嵌合体、叶色嵌合体等都更为奇特和罕见。叶籽银杏的杂交后代斑叶银杏的叶片黄色条纹与绿色条纹相间(黄明等,2005),也类似于嵌合体的特征。此外,发生叶生种子的枝是交错、间歇、轮换的(周良才等,1996),叶生种子的发生率较低,也可能表明叶生种子发端于芽分化期, 而且这种突变是随机的。然而,叶生种子的发生也有可能始于叶片。

除叶籽银杏之外,自然发生叶附生生殖结构的种子植物还有大麦属(Hordeum)、青荚叶属(Helwingia)、百部属(Stemonia)等属的一些植物,多是由于叶与腋生花序的先天融合(congenital fusion)而引起的, 然而,Dickinson等(1975)认为叶生花序的发生并非简单的先天融合而导致的,其个体发生原因是由于原基发端位置变化和居间生长的相互作用,甚至可能与系统发育相关。青荚叶属、百部属的叶附生现象具有普遍性,说明是由于稳定的遗传而导致的。然而,已有研究表明叶籽银杏的发生并非是由于叶柄和着生胚珠的长柄的简单融合而致(Maekawa, 1948)。叶籽银杏的发生和银杏的雌配子体含有叶绿素(邢世岩等,1996;吉成均等,2003)也可能表明营养器官和生殖器官存在一定程度的同源性。

正常状态下,银杏的胚珠生于短枝叶腋生出的柄上,然而,叶籽银杏的胚珠却着生在叶上。植物的发育过程就是基因在时间上和空间上的表达过程,而个体发育的阶段性转变则是不同基因被激活或阻碍的过程。随着分子生物学技术的不断进步,已有不少学者从基因的表达来探究这种异位表达(ectopic expression)现象。目前, 已经发现一些同源异型盒基因(hom eobox gene),如KNOTTED1(KN1)和类似KN1的KNAT1基因,这类基因能导致叶基的近轴面形成异位的分生组织(ectopic meristems),进而发育形成叶生花序(Mcmanus et al., 2002)。KNOX基因家族作为转录因子在植物茎顶端分生组织的功能维持和植物地上器官的发育中起着重要的调控作用。KNOX基因的异位表达通常引起转基因植物的形态变化(胡鑫等,2005)。因而,叶籽银杏的发生可能与KNOX基因家族或者其他的同源异型盒基因的表达有关。Lin等(2002)已将大麦的同源盒基因KNOX-1和KNOX-2基因导入到烟草(Nicotiana tabacum)中,转基因烟草产生了叶附生花序(epiphyllous inflorescences)(Lin et al., 2002)。Goto等(2001)的研究也证实了营养叶转变为花器官的可行性。

4 叶籽银杏研究的建议与展望银杏是一种极为特殊的裸子植物,一直是植物学研究的热点。叶籽银杏系银杏家族中一特异的种质,目前仅有中国和日本对其形态及发现地进行了报道,国内外学者先后对其分类地位从变种(var.)到品种(cv.)进行了描述。叶籽银杏的重要性在于:1)由于其具有明显的叶生胚珠,所以被视为极佳的观赏品种;2)由于其形态上的原始性,被视为研究银杏起源及系统发育的最佳试材;3)叶生胚珠的形态发生对银杏雌性生殖器官的本质研究具有重要意义;4)由于叶籽银杏在叶生胚珠、叶色、叶裂、正常胚珠等方面具有多样性,选择优良的雄株,开展叶籽银杏杂交育种及子代测定,这对银杏核用、叶用、观赏、材用品种选育有重要意义。但目前关于叶籽银杏研究存在的主要问题是:1)其形态发生机制仍不明了,与正常胚珠分化是否在本质上不同, 叶生胚珠是在芽内分化还是在叶片上分化;2)叶籽银杏属于“返祖”还是“衰老”现象,或是其他原因而导致?其分类地位、起源及亲缘关系仍有待于进一步从古植物学、形态解剖学、细胞生物学及分子生物学等方面深入研究;3)叶籽银杏无胚的种子系由于缺乏典型的性器官发育还是由于其他原因,仍有待于进一步研究;4)目前同源异型盒基因的研究多集中在被子植物,而对裸子植物的同源异型盒基因的研究很少。银杏本身就是一个奇特的活化石植物,而叶籽银杏则是更为特异的种质,叶籽银杏的个体发育研究有助于认识银杏雌性生殖器官的形态学本质以及银杏目的系统发育。总之,叶籽银杏形态发生机制、比较形态学、细胞和分子生物学研究对于探明其分类地位、起源关系及系统发育将有重要意义。

曹福亮. 2002. 中国银杏. 南京: 江苏科学技术出版社, 13-20.

|

陈鹏, 何凤仁, 钱伯林, 等. 2004. 中国银杏的种核类型及其特征. 林业科学, 40(3): 66-70. DOI:10.3321/j.issn:1001-7488.2004.03.011 |

邓胜徽, 杨小菊, 周志炎. 2004. 辽宁铁法盆地早白垩世银杏胚珠器官的发现及其意义. 科学通报, 49(13): 1334-1336. DOI:10.3321/j.issn:0023-074X.2004.13.021 |

邓荫伟. 1989. 叶籽银杏. 植物杂志, (6): 7-8. |

Foster A S, Gifford E M. 1983.维管植物比较形态学.李正理, 张新英, 李荣敖, 等译.北京: 科学出版社, 313-445

|

傅德志, 杨亲二.1993.银杏雌性生殖器官的形态学本质及其系统学意义.植物分类学报, 31(4): 294-296;31(3): 309-317

|

高进红, 邢世岩, 姜岳忠, 等. 2005. 银杏观赏品种染色体核型分析. 山东农业大学学报, 36(1): 19-24. DOI:10.3969/j.issn.1000-2324.2005.01.004 |

郭善基, 李健. 1984. 沂源县织女洞的叶籽银杏. 山东林业科技, (2): 24-25. |

郭善基. 1993. 中国果树志:银杏卷. 北京: 中国林业出版社.

|

胡先骕. 1954. 水松, 水杉, 银杏. 生物学通报, (12): 12-15. |

胡鑫, 吴庆丰, 谢亚红, 等. 2005. Pttkn1在矮牵牛中的异位表达引起了叶花形态的改变. 植物学报, 47(10): 1153-1158. |

黄明. 1997. 叶籽银杏树上的新发现. 山东林业科技, (1): 37-38. |

黄明, 王开芳, 祝雯, 等. 2005. 观赏银杏的选育研究. 山东林业科技, (4): 4-6. DOI:10.3969/j.issn.1002-2724.2005.04.002 |

吉成均, 安尼瓦尔·买买提, 方精云. 2003. 银杏雌配子体的发育和受精作用的研究现状. 西北植物学报, 23(1): 158-163. DOI:10.3321/j.issn:1000-4025.2003.01.031 |

李正理. 1959. 最近十年(1949—1959)关于银杏的形态解剖学及细胞学上的研究. 植物学报, 8(4): 262-270. |

刘叔倩.2000.银杏种质资源的研究.北京: 北京医科大学博士学位论文, 1-116 http: //med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail?id=DegreePaper_Y324493

|

龙兴桂. 2000. 现代中国果树栽培:落叶果树卷. 北京: 中国林业出版社, 976-979.

|

马丰山, 李建秀. 1991. 银杏叶生胚珠的发现及其系统意义. 植物分类学报, 29(2): 187-189. |

马东生. 1999. 叶籽银杏在山西省首次发现. 山西果树, (2): 47-48. |

彭日三. 1995. 叶籽银杏. 甘肃林业科技, 20(1): 58-60. |

王伏雄, 陈祖铿. 1983. 银杏胚胎发育的研究——兼论银杏目的亲缘关系. 植物学报, 25(3): 199-207. |

吴国芳, 冯志坚, 马炜梁, 等. 1992. 植物学. 北京: 高等教育出版社.

|

吴圣地. 1999. 陕西发现叶籽银杏. 中国林业, (5): 40. |

邢世岩. 1993. 银杏丰产栽培. 济南: 济南出版社, 128-129.

|

邢世岩, 孙霞. 1996. 银杏胚胎发育研究述评——兼论银杏系统发育. 武汉植物学研究, 14(3): 279-286. |

邢世岩. 1997. 叶用核用银杏丰产栽培. 北京: 中国林业出版社, 39.

|

邢世岩. 2004. 银杏种质资源评价与良种选育. 北京: 中国环境科学出版社, 496-509.

|

邢世岩, 郭彦彦, 王利, 等. 2004. 银杏种质遗传多样性研究评述. 经济林研究, 22(4): 65-70. DOI:10.3969/j.issn.1003-8981.2004.04.019 |

杨永, 傅德志. 2001. 松杉类裸子植物的大孢子叶球理论评述. 植物分类学报, 39(2): 169-191. |

郑万钧. 1978. 中国植物志:第七卷. 北京: 科学出版社, 18-23.

|

郑万钧. 1983. 中国树木志:第一卷. 北京: 中国林业出版社, 154-158.

|

郑作昭, 赵生泉, 王目标. 1997. 沂源的叶籽银杏. 落叶果树, (4): 20. |

周志炎. 1994. 银杏型胚珠器官的异时发育起源. 古生物学报, 33(2): 131-139. |

周志炎. 2003. 中生代银杏类植物系统发育、分类和演化趋向. 云南植物研究, 25(4): 277-396. |

周良才, 张碧玉, 吕贵祝. 1996. 叶籽银杏的观察. 植物杂志, (3): 27. |

朱益川, 赵世远. 1999. 四川银杏类型划分及优良单株选择. 四川林业科技, 20(2): 75-80. |

吉冈金市.1967.果树の接木交杂による新种·新品种育成の理论と实际: 第1卷.东京: 新科学文献刊行会, 143-228

|

松田孙治. 1932. 秋田县ニ在ㄦ御葉 つきいちょう. 植物研究杂誌, 8(3): 149-450. |

Dickinson T A, Sattler R. 1975. Development of the epiphyllous inflorescence of Helwingia japonica(Helwingiaceae). American Journal of Botany, 62(9): 962-973. DOI:10.1002/j.1537-2197.1975.tb14137.x |

Doyle J A, Donoghue M J. 1986. Seed plant phylogeny and the origin of angiosperms: an experimental cladistic approach. The Botanical Review, 52: 321-431. DOI:10.1007/BF02861082 |

Favre-Duchartre M. 1958. Ginkgo, an oviparous plant. Phytomorphology, 8: 377-390. |

Fu Dezhi, Yang Yong, Zhu Guanhua. 2004. A new scheme of classification of living gymnosperms. Kew Bulletin, 59: 111-116. DOI:10.2307/4111081 |

Fujii K. 1896.On the different views hitherto proposed regarding the morphology of the flowers of Ginkgo.The Botanical Magazine, 10 (108): 7-8;10(109): 13-15;10(118): 95-103, 104-110

|

Goto K, Kyozuka J, Bowman J L. 2001. Turing floral organs into leaves, leaves into floral organs. Current Opinions in Genetics and Development, 11: 449-456. DOI:10.1016/S0959-437X(00)00216-1 |

Hasebe M. 1997.Molecular phylogeny of Ginkgo biloba: close relation between Ginkgo biloba and Cycads//Hori T, Ridge R W, Tulecke W, et al. Ginkgo biloba—A global treasure from biology to medicine. Tokyo: Springer Verlag, 173-181

|

Hirase S. 1896. Spermatozoid of Ginkgo biloba. Botanical Magazine, 10: 325-328. DOI:10.15281/jplantres1887.10.116_325 |

Lee C L. 1955. Fertilization in Ginkgo biloba. Botanical Gazette, 117: 79-100. DOI:10.1086/335894 |

Li H L. 1961. Ginkgo-the maiden hair tree. American Horticulture Magazine, 40: 239-249. |

Lin Jinxing, Müller K J. 2002. Structure and development of epiphylly in knox_transgenic tobacco. Planta, 214: 521-525. DOI:10.1007/s004250100648 |

Maekawa F. 1948. Dichotomy of Ginkgo and its bearing to phylogeny. The Journal of Japanese Botany, 22: 119-124. |

Mcmanus M T, Veit B E. 2002. Meristematic tissues in plant growth and development. Sheffield: Sheffield Academic Press, 163-167.

|

Meyen V S. 1984. Basic features of gymnosperm systematics and phylogeny as evidenced by the fossil record. The Botanical Review, 50: 1-112. DOI:10.1007/BF02874305 |

Royer D L, Hickey L J, Wing S L. 2003. Ecological conservatism in the "living fossil" Ginkgo. Paleobiology, 29(1): 84-104. DOI:10.1666/0094-8373(2003)029<0084:ECITLF>2.0.CO;2 |

Sakisaka M. 1927. On the morphological significance of seed_bearing leaves of Ginkgo biloba. The Botanical Magazine, 41: 273-278. DOI:10.15281/jplantres1887.41.273 |

Sakisaka M. 1928. The real nature of the epiphyllous fruits of Ginkgo biloba L. in Mt. Minobu, Prov. Kai. Japanese. The Journal of Japanese Botany, 3: 220-224. |

Sakisaka M. 1929. On the seed-bearing leaves of Ginkgo. The Journal of Japanese Botany, 4: 219-235. |

Santamour F, He S A, McArdle A J. 1983. Checklist of cultivated Ginkgo. Journal of Arboriculture, 9(3): 88-92. |

Soma S. 1999. Development of the female gametophyte in the ovules on the leaf blade of Ginkgo biloba. Annual Report of the Faculty of Education, Bunkyo University, 33: 112-117. |

Soma S. 2000. In vitro culture of female gametophyte on the leaf—trial to get the offspring. Annual Report of the Faculty of Education, Bunkyo University, 34: 109-114. |

Soma S. 2001. Further trial to get another male Ginkgo tree with microsporangia on the leaves. Annual Report of the Faculty of Education, Bunkyo University, 35: 47-52. |

Tralau H. 1967. The phytogeographic evolution of the genus Ginkgo L. Botaniska Notiser, 120: 409-422. |

Zhou Zhiyan, Zheng Shaolin. 2004. The missing link in Ginkgo evolution. Nature, 423: 821-822. |

2007, Vol. 43

2007, Vol. 43