文章信息

- 刘洪剑, 朴春根, 汪来发, 申相澈, 郑荣镇, 束庆龙.

- Liu Hongjian, Piao Chungen, Wang Laifa, Shin Sangchul, Chung Yeongjin, Shu Qinglong.

- 白僵菌和肿腿蜂对松墨天牛幼虫的作用

- Biocontrol of Monochamus alternatus by Beauveria bassiana and Scleroderma guani

- 林业科学, 2007, 43(5): 64-68.

- Scientia Silvae Sinicae, 2007, 43(5): 64-68.

-

文章历史

- 收稿日期:2006-10-16

-

作者相关文章

2. 安徽农业大学林学与园林学院 合肥 230036;

3. 韩国山林科学院 首尔 130-712

2. College of Forestry and Garden, Anhui Agricultural University Hefei 230036;

3. Korea Forest Research Institute Seoul 130-712

松材线虫病是由松材线虫(Bursaphelenchus xylophilus)侵染引起的一种松树毁灭性病害。其致病之快、传播之迅速受到世界各国的普遍关注,被许多国家列为检疫对象。在日本和中国,该病主要借助羽化后的松墨天牛(Monochamus alternatus)成虫进行自然传播,松墨天牛在补充营养或产卵时,将体内的线虫通过取食或产卵造成的伤口传入健康松树而使其致病(徐福元等,1993;Wingfield,1983;Kobayashi et al., 1984;Luzzi et al.,1984)。感病松树一旦表现出症状,线虫数量便会急剧上升,而且遍布树体木质部,隐蔽性极强,给该病的防治带来很大不便。因此,切断松材线虫病的传播途径,有效地降低其传播媒介昆虫松墨天牛的种群密度,成为关注的目标。

目前采取的化学防治措施包括:飞机空中施药(成片林分面积在3万hm2以上适用)和地面机械喷药方式杀灭媒介昆虫——松墨天牛;用人工单株注干施药方式杀灭罹病松树体内的松材线虫。这不但使防治成本大幅度提高,还会环境污染,严重破坏生态环境;在杀灭松墨天牛的同时,也杀死大量害虫天敌;长期施用化学农药,还会使得害虫产生抗药性,甚至会引发害虫再猖獗。而且人工单株注干施药的方式很难大面积普及使用。生物防治恰能弥补上述不足,它对寄主有较强的选择性和专化性,对高等动植物无毒害作用,不会对环境造成污染,而且具有持续功效。目前,对松墨天牛的生物防治研究较多的有肿腿蜂和白僵菌(王功桂等,2004;王四宝等,2003;徐克勤等,2002),虽然都取得了一定的成效,但在实际应用中,白僵菌的防治效果受环境因子的影响较大,防治效果不稳定,而且很难接触到虫体。为了提高松墨天牛的生物防治效果,本研究中用肿腿蜂携带白僵菌来双重寄生松墨天牛,以期探索松材线虫病防治的新途径。

1 材料 1.1 试验菌株球孢白僵菌(Beauveria bassiana)菌株226系从南京市东善桥林场马尾松(Pinus massoniana)树中感染白僵菌的松墨天牛幼虫体表分离纯化获得。

1.2 供试昆虫松墨天牛采自江苏省林业科学研究所,以越冬4龄幼虫为供试虫,室内试养2 d,剔除有机械损伤和行为不正常个体,选择健康、大小基本一致的幼虫用于生物测定试验。

管氏肿腿蜂(Scleroderma guani)采购于北京市海淀区西山林场。

2 试验方法 2.1 孢子悬浮液的配制取培养20 d充分产孢的球孢白僵菌菌株226系培养物,加入10 mL 0. 1%的吐温-80无菌水溶液冲洗,1 500 r·min-1离心浓缩后,弃去部分上清液,再用磁力搅拌器充分搅拌均匀,在400倍显微镜下用血球计数板计量孢子数,根据需要将高浓度孢子悬浮液稀释成所需要的浓度。放在4 ℃冰箱内备用。

2.2 在不同温度下、不同剂量白僵菌对松墨天牛幼虫的致病力测定将浓缩白僵菌孢悬液分别稀释成低浓度(1.0×106 spores·mL-1)、中浓度(1.0×107 spores·mL-1)、高浓度(1.0×108 spores·mL-1)悬浮液,以无菌水作对照。松墨天牛幼虫经上述溶液处理后,盛放在12 mm×75 mm的指形管中,用浸无菌水的脱脂棉封口,分别置于10、15、20、25、30 ℃环境条件下饲养,每处理20头幼虫。每天观察记录其死亡情况,将死亡幼虫取出,保湿培养,统计白僵菌的侵染率。

2.3 管氏肿腿蜂寄生松墨天牛幼虫的生物测定将松墨天牛4龄幼虫与管氏肿腿蜂分别按1:1、1:2、1:3、1:4、1:5的比例接入12 mm×75 mm的指形管中,以不接肿腿蜂处理作对照,用浸无菌水脱脂棉封口。每个处理重复20次,置于25 ℃的培养箱内饲养。每2天观察1次,用大头针刺探,把僵硬不动的死虫移出,保湿培养,观察肿腿蜂的寄生产卵情况。

2.4 管氏肿腿蜂携带白僵菌对松墨天牛幼虫作用的生物测定在配好的低浓度、中浓度、高浓度白僵菌孢子悬浮液中,分别加入羧甲基纤维素钠(sodium carboxymethy-lcelluose),黏度0.3~0.8 Pa·s,其浓度为10 g·L-1。让肿腿蜂分别在添加羧甲基纤维素钠的无菌水,低浓度、中浓度、高浓度白僵菌孢子悬浮液的平皿中爬行2 min后,将其与松墨天牛幼虫以4:1的比例接到寄主上,每个处理重复20次,置于25 ℃的恒温培养箱中饲养,每2天观察1次天牛幼虫的死亡情况及肿腿蜂的寄生情况。

2.5 肿腿蜂携带白僵菌的林间感染试验试验地设在江苏省溧水县美人山,该地历史上没有作过有关真菌的防治。7月上旬,选取4块立地条件、树龄、密度以及松墨天牛危害程度基本相同的马尾松样地,每块样地10 hm2。样地1:用纱袋装入2 kg的1.0×109 spores·g-1的白僵菌孢子粉,用竹杆悬挂菌粉袋撞击在松树枝桠,使孢子粉释放;样地2:采用点株式放蜂法(徐克勤等,2002):放蜂时先在松树干上斜插一根大头针,把蜂管的棉塞打开,再把管口倒套在大头针上或把管口倒套在诱木的枝丫上,管底要略高于管口,以防雨水浸死部分尚未羽化的蜂蛹,每株松树上放蜂1管,每公顷放蜂80~100株;样地3:先向蜂管中加入1.0×109 spores·mL-1的白僵菌孢悬液100 μL,1 min后将蜂管倒挂松树上,接下来的方法同样地2;余下1块样地不作任何处理作对照。11月底统计每样地枯死及衰弱木中松墨天牛幼虫感染白僵菌及被肿腿蜂寄生情况。

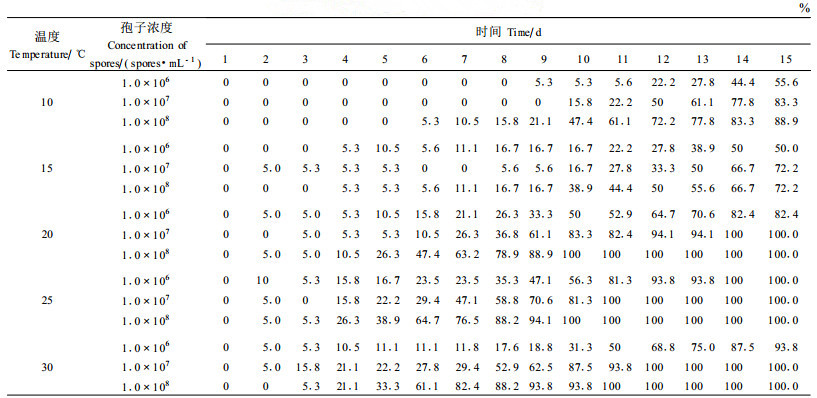

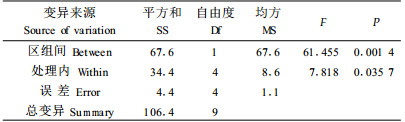

3 结果与分析 3.1 白僵菌对松墨天牛的致病力各温度条件下白僵菌都能成功侵染松墨天牛越冬4龄幼虫,但是侵染速度与温度存在很大相关性。接种后的第1天,各环境条件的天牛幼虫都很好地保持原来乳黄的健康体色,活动自如,但到了第2天,在20 ℃和25 ℃温度条件的天牛幼虫,体色由原来的乳黄色变为乳白色,行动也变得很迟缓;而30 ℃条件下的天牛幼虫体色变化不大,仅比10 ℃条件下的天牛幼虫稍显白色。从图 1可以看出:在10~30 ℃的温度范围内,低、中、高3种浓度白僵菌在松墨天牛幼虫体内有效继代校正宿存率,都是随着温度的升高先升高后降低,20 ℃时达到最高值,依次为58%、95%和100%。这与孙鲁娟等(2001)用白僵菌作用棉铃虫幼虫的结果相符。说明温度较低时,白僵菌孢子的活性随温度的升高而增强,温度较高则会抑制其活性。经方差分析知,不同浓度间(P=0.041<0.05)、不同温度间(P=0. 036<0.05)差异均显著,在25 ℃差异最显著,说明20~25 ℃是球孢白僵菌侵染松墨天牛越冬4龄幼虫的最佳温度范围。

|

图 1 染菌松墨天牛在不同温度下的校正宿存率 Fig. 1 The corrected parasitic rate of the M. alternatus infected B. bassiana under different temperatures |

在3种浓度水平下,松墨天牛的校正死亡率随浓度的升高而明显增大,而且差异显著。从表 1看出:接种第11天,20 ℃条件下,经低、中、高3种浓度白僵菌孢悬液处理松墨天牛幼虫的校正死亡率分别为52.9%、82.4%、100.0%;25 ℃环境的校正死亡率分别为81.3%、100.0%、100.0%;30 ℃环境的校正死亡率分别为50.0%、93.8%、100.0%。说明当温度大于20 ℃时,中浓度和高浓度处理的天牛幼虫的校正死亡率差异不显著。

|

|

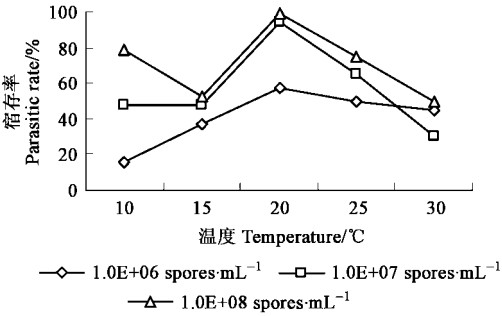

3个浓度剂量的白僵菌孢子悬浮液对松墨天牛幼虫都有较强的致病力,随着温度的升高,天牛幼虫的死亡速度提高,在适宜的温度条件下,无论是低浓度还是高浓度菌液都能在较短的时间内使试虫死亡,例如,25 ℃环境下3种浓度处理的天牛4龄幼虫11天时的校正死亡率分别是81.3%、100.0%、100.0%,中、高浓度处理差异不显著。但当温度较低时,不同浓度处理的天牛幼虫的死亡速度差异显著,如10 ℃条件下,3种浓度处理的松墨天牛幼虫的校正死亡率在前5天均为零,第11天的校正死亡率依次为5.6%、22.2%、61.1%(图 2)。

|

图 2 染菌松墨天牛在10 ℃条件下的累计校正死亡率 Fig. 2 The corrected mortality rates of the M. alternatus larvae infected B. bassiana in 10 ℃ |

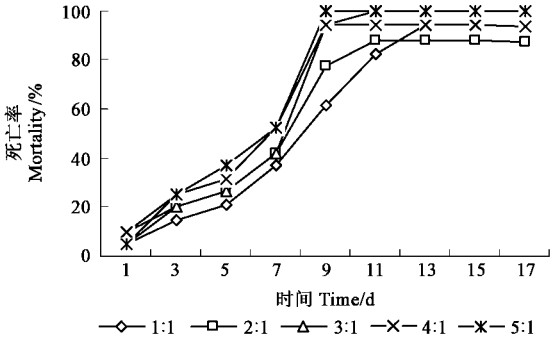

肿腿蜂对松墨天牛的致死作用与白僵菌不同,肿腿蜂先采用“迂回战术”令天牛幼虫麻醉、致死,死亡试虫在随后几天的体色变化分2种:一种是体色很快变黑、霉变,肿腿蜂没有在试虫体表成功产卵,寄生失败;另一种是保持原来的乳黄色,肿腿蜂能成功产卵并孵化。从图 3可以看出,不同比例的肿腿蜂对松墨天牛越冬4龄幼虫的最终校正致死率分别是93.8%、87.5%、100.0%、93.8%和100.0%,差异不显著。只是肿腿蜂比例较低时,需要较长时间才能“制服”天牛幼虫,使其麻醉、致死。最终统计结果显示:肿腿蜂成功寄生产卵并孵化的松墨天牛试虫占总试虫的比率分别是20%、40%、40%、55%和50%,根据方差分析(表 2)可知,不同接蜂比例之间,肿腿蜂的寄生率存在着显著的差异。

|

图 3 不同比例的肿腿蜂对松墨天牛4龄幼虫的校正致死率 Fig. 3 The corrected mortality of S. guani leading M. alternatus at 4th instars larvae to death with different proportion |

|

|

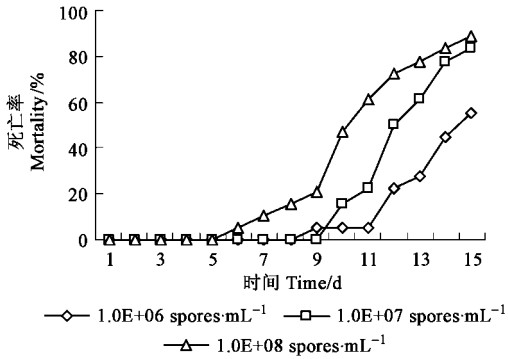

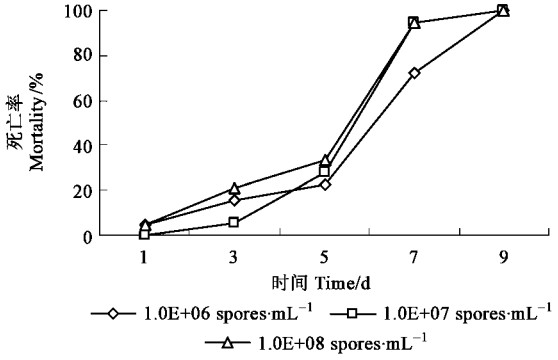

图 4为携带不同浓度白僵菌的肿腿蜂对松墨天牛的作用曲线。从图中可以看出:携带不同浓度白僵菌的肿腿蜂都能在较短的时间内使松墨天牛4龄幼虫达到较高的死亡率,第7天时试虫的死亡率分别为72.2%、94.4%、94.4%,第9天均达到100.0%。携带中浓度和高浓度白僵菌的肿腿蜂对天牛幼虫的累计死亡率差异不显著。最终结果显示:对照及不同浓度白僵菌处理的肿腿蜂在与试虫作用时,白僵菌成功侵染,能继代宿存下来的松墨天牛幼虫分别为1、3、3和6头,而肿腿蜂成功继代宿存的试虫分别为8、7、2和3头,说明在带菌肿腿蜂与松墨天牛幼虫相互作用的过程中,两者对寄主有一定的竞争作用。其中用1.0 ×108 spores·mL-1菌液处理肿腿蜂的成功寄生的3头试虫也同时被白僵菌侵染。

|

图 4 带菌肿腿蜂对松墨天牛幼虫的作用 Fig. 4 The effection of S. guani carrying B. bassiana to the M. alternatus larvae |

11月底的调查结果表明:样地1和样地2中马尾松树林,无论是有新鲜虫粪排出的马尾松株数还是单株松树上新鲜虫粪的排放量都明显少于不作任何处理的样地4中的松林,样地3中几乎看不到有新鲜虫粪排出。统计结果显示:肿腿蜂携带白僵菌防治效果最好,使松墨天牛幼虫死亡率达到61.1%,肿腿蜂使松墨天牛幼虫的林间致死率是40.8%,另外2块样地均为0,可见,4种处理的林间防治效果差异极其显著。调查中没有发现天牛幼虫自然死亡的现象。单独施用白僵菌的样地中无死亡天牛幼虫,原因可能是天牛幼虫都深居木质部内部,白僵菌孢子很难接触到虫体,更谈不上侵染天牛幼虫,从而达不到防治的目的。

4 结论与讨论接种白僵菌之后,无论是从试虫起初的体色变化,还是从白僵菌在松墨天牛幼虫体内的有效继代宿存率来看,白僵菌对松墨天牛的致病力受温度的影响较大。在适宜的温度范围内,白僵菌孢子的活性随温度的升高而增强;超过一定温度,孢子活性就会受到抑制。在20~25 ℃温度范围内,1.0×107和1.0×108 spores·mL-1处理的松墨天牛4龄幼虫的校正死亡率差异不显著。考虑经济效益方面的因素,防治时可选配1.0×107 spores·mL-1的白僵菌孢悬液,在春季和秋季施菌,可收到较理想的防治效果。

肖银波等(2003)用川硬皮肿腿蜂(Scleroderma sichuanensis)防治云斑天牛(Batoceral horsfieldi)的试验表明:川硬皮肿腿蜂只能寄生云斑天牛低龄幼虫;对于4龄幼虫,表现为全部不能寄生。本试验在25 ℃的环境条件下,用管氏肿腿蜂寄生松墨天牛越冬4龄幼虫,发现管氏肿腿蜂可以麻醉松墨天牛4龄幼虫,并在其体表产卵,最高寄生率可达55%。本试验之所以与肖银波等的试验结果不同,原因可能有2点:一是防治试验用的天敌不同;二是防治对象也不同。由于2种肿腿蜂和2种天牛在生物学特性、生理特性等方面的差异,从而出现了2种截然相反的结果。

本试验中,管氏肿腿蜂携带白僵菌对松墨天牛4龄幼虫的作用效果,明显高于单独施用白僵菌或肿腿蜂。第7天时,单独接种白僵菌的松墨天牛幼虫的最高死亡率是25 ℃条件下的26.3%;单独接肿腿蜂的试虫的最高死亡率是55.0%;携菌肿腿蜂在第7天使松墨天牛幼虫的最高死亡率为94.4%。林间的防治试验也出现类似的结果,肿腿蜂携带白僵菌使松墨天牛幼虫死亡率达到61.1%,实际的死亡率可能还要高一些,因为感染白僵菌的幼虫死亡是一个持续的过程,有些感病的幼虫在调查时可能还未死亡,早期也有一些死亡的小幼虫未进行统计调查。肿腿蜂使松墨天牛幼虫的林间致死率是40.8%,另外2块样地均为0。单独施用白僵菌的样地中之所没有发现无死亡天牛幼虫,因为天牛幼虫都深居木质部内部,白僵菌孢子很难接触到虫体,也就不能侵染天牛幼虫。试验中发现:在带菌肿腿蜂与松墨天牛幼虫相互作用的过程中,白僵菌和肿腿蜂两者对寄主有一定的竞争作用,同时还发现白僵菌对肿腿蜂的生活史,如:肿腿蜂的寿命、产卵数量以及卵的孵化情况的均有一定的影响作用,但从总体防治效果来看,肿腿蜂携带白僵菌之后,都明显好于单独施用白僵菌或肿腿蜂。因此,让肿腿蜂携带白僵菌将是一条防治松墨天牛的更好、更有效的新途径。

孙鲁娟, 吴孔明, 郭予元. 2001. 不同温、湿度下白僵菌对棉铃虫幼虫的致病力. 昆虫学报, 44(4): 501-506. DOI:10.3321/j.issn:0454-6296.2001.04.017 |

王功桂, 周灵会, 王长旭, 等. 2004. 管氏肿腿蜂防治松墨天牛技术. 中国森林病虫, 23(3): 32-34. DOI:10.3969/j.issn.1671-0886.2004.03.012 |

王四宝, 樊美珍, 李增智, 等. 2003. 松褐天牛天敌微生物的研究进展. 昆虫知识, 40(4): 303-307. DOI:10.3969/j.issn.0452-8255.2003.04.004 |

肖银波, 周建华, 肖育贵, 等. 2003. 川硬皮肿腿蜂防治云斑天牛试验初报. 四川林业科技, 24(4): 38-41. |

徐福元, 杨宝君, 葛明宏. 1993. 松材线虫病媒介昆虫的调查. 森林病虫通讯, 12(2): 20-21. |

徐克勤, 徐福元, 王敏敏, 等. 2002. 应用管氏肿腿蜂防治松褐天牛. 南京林业大学学报:自然科学版, 26(3): 48-52. |

Kobayashi F, Yamane A, Ikeda T. 1984. The Japanese pine sawyer beetle as the vector of pine wilt disease. Ann Rev Entomol, 29: 115-135. DOI:10.1146/annurev.en.29.010184.000555 |

Luzzi M A, Wilkinson R C, Tarjan A C. 1984. Transmission of the pinewood nematode, Bursaphelenchus xylophilus to slash pine trees and log bolts by a cerambycid beetle Monochamus titillator, in Florida. J Nematol, 16: 37-40. |

Wingfield M J. 1983. Transmission of pine wood nematode to cut timber and girdled trees. Plant Disease, 67(1): 35-37. DOI:10.1094/PD-67-35 |

2007, Vol. 43

2007, Vol. 43