文章信息

- 阳柏苏, 郑华, 尹刚强, 赵同谦, 何平, 欧阳志云.

- Yang Bosu, Zheng Hua, Yin Gangqiang, Zhao Tongqian, He Ping, Ouyang Zhiyun.

- 张家界森林公园景观格局变化分析

- Research on Landscape Pattern Change in Zhangjiajie National Forest Park

- 林业科学, 2006, 42(7): 11-15.

- Scientia Silvae Sinicae, 2006, 42(7): 11-15.

-

文章历史

- 收稿日期:2006-05-12

-

作者相关文章

2. 中国科学院生态环境研究中心 北京 100085;

3. 国家林业局科技司 北京 100714;

4. 河南理工大学 焦作 454000;

5. 中南林业科技大学 长沙 410004

2. Research Center for Eco-Environmental Sciences, the Chinese Academy of Sciences Beijing 100085;

3. Science and technology Bureau of National Forestry ministry Beijing 100714;

4. Henan Polytechnic University Jiaozuo 454000;

5. Central South University of Forestry and Technology Changsha 410004

德国生物地理学家Troll (1939)首先提出“景观生态学”(landscape ecology)一词, 它作为生态学一门新的分支学科近年来得到了迅速发展, 学者们普遍认为景观生态学是研究景观结构(structure)、功能(function)和变化(change)的科学,研究的重点是景观格局(Forman et al., 1986; Turner et al., 1991; Forman, 1995; 景贵和, 1990)对景观格局理论的研究从20世纪50年代就开始了(Forman et al., 1986),而对景观格局的数量化研究最近几年才有较大的进展(Turner et al., 1991; Turner, 1989)。对景观格局进行研究分析,主要是希望能找到景观格局发展和变化的驱动因子(Greig-Smith, 1983), 同时通过比较研究不同景观格局的特征和它们的变化, 探讨景观格局的空间分布和相关性(肖笃宁, 1991)。

近年来,随着RS和GIS技术的发展, 景观格局的研究迅速发展(肖笃宁, 1991; Baker,1989; Turner et al., 1990; Milne,1992; 李哈滨等, 1992)。肖笃宁等(1990)、谢志霄等(1996)开展了城市景观格局的研究;傅伯杰(1995)、陈利顶等(1996)分别进行了农村景观格局的研究;很多学者对森林景观进行了研究(彭少麟,1991;徐化成,1994;刘先银等,1994;郭晋平等,1990;1999a;1999b;2000a;2000b;马克明等,1999;2000a;2000b)。这些研究为我国景观生态学特别是景观格局的研究作出了积极的贡献。

张家界国家森林公园(以下简称“景区”)是我国第一个国家级森林公园,生态旅游活动的开展给当地居民带来了极大的经济效益,但同时也不可避免地对公园景观环境带来一些负面影响。本文采用景观生态学方法, 研究生态旅游快速发展条件下张家界森林公园景观格局的变化,以期为旅游景区的景观开发建设和管理提供参考,同时也为我国生态旅游开发与生态环境保护提供理论依据。

1 研究区概况张家界国家森林公园位于湖南省西北部的武陵山脉中段(110°24′—110°28′ E、29°17′—29°21′ N),距张家界市城区32 km,公园总面积4 768 hm2。园内最高海拔1 334 m,最低海拔4 26 m,相对高差908 m。

张家界国家森林公园植被覆盖率高达98%,茂密的森林形成了独特的小气候环境。该区气候温和,降水充足,空气湿润,多云雾,少日照,风速小,属典型的山地气候,是开展旅游活动的理想地区。与市区相比,森林公园内各测点的太阳辐射低23%~70%,日照时数减少30%~70%,光照强度减弱4%~89%,风速减小30%~70 %,日平均气温降低5.7~6.6 ℃。

公园内土壤母岩以红色砂岩为主,夹有少量的白色砂岩、石灰岩及砂页岩和紫色页岩,形成以轻砂质中厚层黄壤为主的土壤类型。海拔500 m以下为红壤区,海拔500~800 m为黄红壤区,海拔800~1 000 m为山地黄壤区,海拔1 000 m以上为黄棕壤区。

2 研究方法以景区1990与2000年的1:5万森林资源分布图、林相图、地形图及两年的相关统计数据为基础资料。景观指标分为3个级别,代表3种尺度:1)斑块级别(patch-level)指标,反映景观中单个斑块的结构特征,也是计算其他级别指标的基础;2)类型级别(class-level)指标,反映景观中不同斑块类型的结构特征;3)景观级别(landscape-level)指标,反映景观的整体结构特征。本研究选择的指标能够充分反映1990—2000年这一时期景区景观格局的变化特征(见表 5和6)。采用GIS中的常用软件Arc view建立空间拓扑并进行属性赋值和空间分析,并用Arc view中Grid模块依据景观生态类型字段生成5 m×5 m的栅格图,然后用景观格局指数软件Fragstats分析景观格局指数。

|

|

|

|

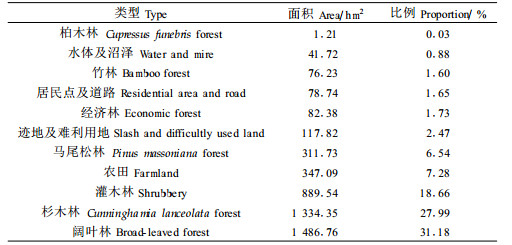

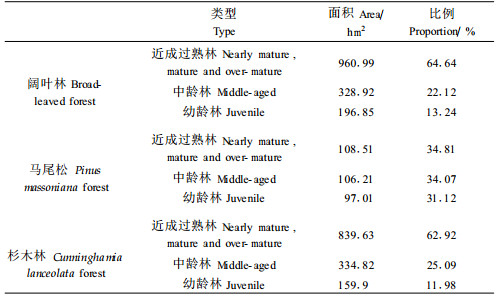

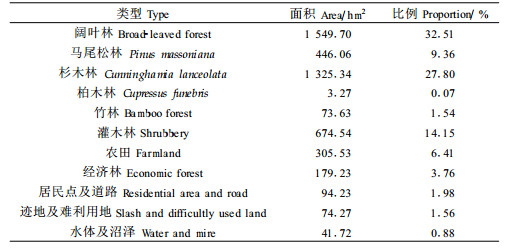

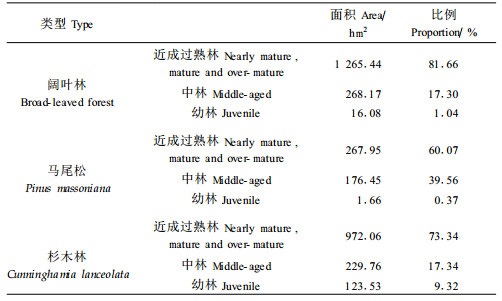

根据景区景观类型现状,将研究区分为11个景观类型(表 1),景观类型的总面积为4 767.5 hm2。表 1的景观类型分类结果表明:1990年景区景观类型中阔叶林、杉木林、灌木林及马尾松为森林景观的的主体(84.37%)。考虑到景区经营方案,本研究在分析森林景观的年龄结构变化时,只考虑了阔叶林、杉木林和马尾松林3种主要景观类型(表 2)。结果表明,阔叶林中近、成、过熟林的比例最大,达64.64%,中龄林为22.12%,幼龄林为13.24%。杉木林近成过熟林、中龄林、幼龄林3者的比例也基本与阔叶林相似。马尾松林的近成过熟林、中龄林、幼龄林3种林龄类型的比例基本相近,均在30%左右。

|

|

|

|

与1990年相同,将研究区域分为11个景观类型(表 3),景观类型的总面积为4 767.5 hm2。表 3的景观类型分类结果表明:2000年阔叶林、杉木林、灌木林、马尾松林景观面积总体变化不大,仍占景区景区景观类型的主体,其比例为83.7%。表 4结果表明,阔叶林景观中近成过熟林的比例达81. 66%,而幼龄林景观仅占1.04%。杉木林在龄级分布上,与阔叶林相似,但其近、成、过熟林比例稍低而幼龄林比例稍高,这说明杉木林受到的砍伐、更新比阔叶林的稍多。3种主要森林景观中,马尾松林面积相对较小(446.06 hm2),以近成过熟林和中龄林为主,两者所占之比约为3:2。

|

|

|

|

1990和2000年景观类型现状表明,10年间景区景观类型变化有以下特征:1)3种主要森林景观(阔叶林、杉木林和马尾松林)近成过熟林的比例明显增加(如阔叶林由64.64%增加到了81.66%,马尾松由34.81%增加到了60.07%)、中龄林和幼龄林尤其是幼龄林的比例明显减小(如阔叶林幼龄林由13. 24%下降到了1.04%,杉木林幼龄林由31.12%降至0.37%)。这一现象说明景区对森林景观的保护具有一定意义。2)少量景观类型面积变化较大,经济林增加了2.06%,马尾松林增加了3.82%,居民点及道路增加了0.33%。经济林的增加主要是由退耕还林引起,而居民点及道路增加主要是景点的增加所致。减少的景观类型有:灌木林减少了4.51%,迹地及难利用地减少了0.91%,农田减少了0.87%。此处灌木林和迹地及难利用地的减少是有利的,而农田的减少亦是退耕还林的结果,总体是有利于景区生态环境建设的。3)部分景观面积几乎没有变化。如森林景观面积199 0年占86%,2000年占85.43%;阔叶林面积在1990与2000年分别为31.18%和32.51%;杉木林分别为31.18%和32.51%。竹林、柏木林、水体及沼泽景观的面积也几乎没有变化。

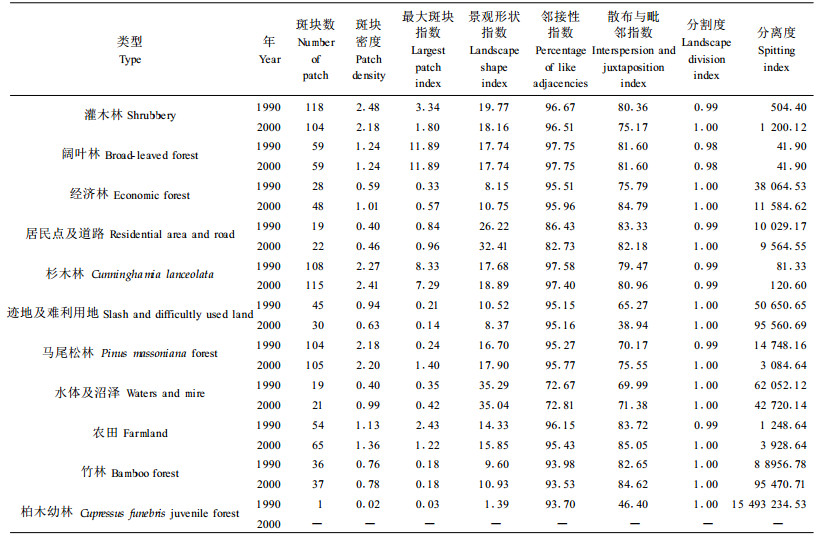

3.2 景观结构特征 3.2.1 1990年各景观结构特征景区1990年景观结构特征如表 5所示。斑块数以灌木林最多,其次是杉木林和马尾松林,在100以上。其余依次为阔叶林、农田、迹地及难利用地、竹林、经济林、居民点、水体及沼泽、柏木幼林。因斑块密度主要取决于斑块数,斑块密度的大小顺序与斑块数完全一致。最大斑块指数显示最大斑块对整个类型或者景观的影响程度,即一个土地利用分区中的最优势类型对整个土地利用格局的影响程度。最大斑块指数以阔叶林最大,其次是杉木林、灌木林和农田。其余景观类型的最大斑块指数均较小。斑块的形状越复杂、越扁长,景观形状指数就越大。景观形状指数以水体及沼泽最大,其次是居民点、灌木林、杉木林、阔叶林、马尾松林、农田、迹地及难利用地,均在10以上。邻接性指数比较接近,在95以上的有阔叶林、杉木林、灌木林、农田、经济林、马尾松林、迹地及难利用地。散布与毗邻指数除了柏木幼林、迹地及难利用地相对较小以外,水体及沼泽、马尾松林、经济林、农田、居民点、竹林、阔叶林、灌木林、杉木林均比较接近。所有景观类型的景观分割度均为0.98~1。分离度指数以柏木幼林最大,其余依次为竹林、水体及沼泽、迹地及难利用地、经济林、马尾松林、居民点、农田、灌木林、杉木林和阔叶林。聚集度指数比较接近,大小依次为柏木幼林、阔叶林、杉木林、灌木林、农田、经济林、迹地及难利用地、马尾松林、竹林,且均在95以上。以居民点、水体和沼泽相对较小。

3.2.2 2000年各景观类型结构特征景区2000年景观结构特征如表 5所示。斑块数以杉木林最多,其次是马尾松林和灌木林,均在100以上。其余依次为农田、阔叶林、经济林、水体及沼泽、竹林、迹地及难利用地、居民点、柏木幼林。斑块密度的大小顺序与斑块数完全一致。最大斑块指数以阔叶林最大,其次是杉木林, 其余景观类型的最大斑块指数均较小。景观形状指数以水体及沼泽最大,其次是居民点、杉木林、灌木林、阔叶林、马尾松林、农田、竹林、经济林,均在10以上。邻接性指数比较接近,在95以上的有阔叶林、杉木林、灌木林、经济林、马尾松林、农田、迹地及难利用地。顺序与1990年基本一致。散布与毗邻指数除了柏木幼林、迹地及难利用地相对较小以外,农田、居民点、竹林、阔叶林、灌木林、杉木林、水体及沼泽、马尾松林、经济林均比较接近,顺序与1990年基本一致。所有景观类型的景观分割度最为接近,均为0.98~1。分离度指数以柏木幼林最大,其余依次为迹地及难利用地、竹林、水体及沼泽、经济林、居民点、农田、马尾松林、灌木林、杉木林和阔叶林。顺序与1990年基本一致。聚集度指数比较接近,大小依次为阔叶林、杉木林、柏木幼林、灌木林、经济林、马尾松林、迹地及难利用地、农田、竹林,且均在94以上。以居民点、水体和沼泽相对较小。顺序与1990年基本一致。

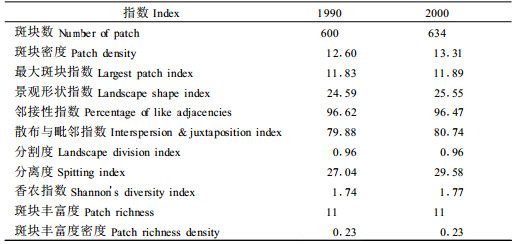

3.2.3 1990—2000年景区景观结构特征对比分析比较1990年和2000年景区各景观类型结构特征可以看出:景区在这10年中,各景观指数变化很小,景观结构基本稳定,各景观类型的邻接性指数、散布与毗邻指数、聚集度指数等大小顺序两时段完全一致。景观分割度、斑块丰富度和斑块丰富密度没有变化。变化较大的是斑块数增加了34。斑块数变化较大的有:杉木林增加了7,灌木林减少了14,农田增加了11,阔叶林减少了9,经济林增加了20,水体及沼泽增加了5,迹地及难利用地减少了15。

4 结论对比分析1990与2000年景区景观类型与格局,结果表明:

1) 作为景观类型主体的森林景观总面积稳定,均在总面积的85%左右。这是10年间景观格局未有大变化的主要原因,也是景区生态系统服务功能得以稳定发挥的重要保证。

2) 灌木及未成熟林地景观得到了好的保护,并有30 %以上转变为阔叶林、马尾松林或杉木林。迹地及难利用地景观恢复较好,10年间有25.38%的迹地及难利用地转变为灌木及未利用地景观。

3) 部分农田景观被利用为居民点及道路或经济林景观。2000年,居民点及道路景观中,有11.19%是由农田转变而来的;经济林景观中,34.8 2%是由农田转变来的。可见居民点及道路建设侵占了部分农田, 退耕还林将部分耕田还于林地。

4) 森林尤其是用材林的砍伐仍然存在,尤其是马尾松林和杉木林。2000年,马尾松幼龄林全部是由马尾松中龄林转变而来的。74.06%的杉木幼龄林是杉木近成过熟林转变而来的,将近10%的迹地及难利用地是由阔叶近成过熟林或阔叶中龄林转变而来的,这是非正常的森林砍伐,会导致森林景观的部分功能损失。

5) 1990和2000年景观指数表明(表 6),10年间景区景观结构基本稳定,景观分割度、丰富度、丰富度密度没有变化,说明景区景观连接的连续性是好的。景观指数变化较大的是斑块数,斑块数增加最多的为经济林,减少最多的是迹地及难利用地斑块,这是景区执行国家退耕还林政策,将经济林景观作为迹地及难利用地改造的过渡森林景观。

陈利顶, 傅伯杰. 1996. 黄河三角洲地区人类活动对景观结构的影响分析. 生态学报, 16(4): 337-344. |

傅伯杰. 1995. 黄土区农业景观空间格局分析. 生态学报, 15(2): 113-120. |

郭晋平, 阳含熙, 薛俊杰, 等. 1990. 关帝山森林景观异质性及其动态研究. 应用生态学报, 10(2): 167-171. |

郭晋平, 阳含熙, 张芸香. 1999a. 关帝山林区景观要素空间分布及其动态研究. 生态学报, 19(4): 468-473. |

郭晋平, 张芸香. 1999b. 关帝山林区景观要素空间关联度与景观格局分析. 林业科学, 35(5): 28-33. |

郭晋平, 薛俊杰, 李志强, 等. 2000a. 森林景观恢复过程中景观要素斑块规模的变化. 生态学报, 20(2): 218-223. |

郭晋平, 王俊田, 李世光. 2000b. 关帝山林区景观要素沿环境梯度分布趋势的研究. 植物生态学报, 24(2): 135-140. |

景贵和. 1990. 景观生态学的发展及其前景. 地理科学, 10(4): 293-301. |

李哈滨, 伍业纲. 1992.景观生态学的数量研究方法//刘建国.当代生态学博论.北京: 中国科学技术出版社, 209-233

|

刘先银, 徐化成, 郑均宝, 等. 1994.河北省山海关林场景观格局与动态的研究//徐化成, 郑均宝.封山育林研究.北京: 中国林业出版社, 106-12

|

马克明, 傅伯杰, 周华锋. 1999. 北京东灵山地区森林的物种多样性与景观格局多样性研究. 生态学报, 19(1): 1-7. |

马克明, 傅伯杰. 2000a. 北京东灵山地区景观格局及破碎化评价. 植物生态学报, 24(3): 320-326. |

马克明, 傅伯杰. 2000b. 北京东灵山区景观类型空间邻接与分布规律. 生态学报, 20(5): 748-752. |

彭少麟. 1991.边缘效应对森林景观的影响//肖笃宁.景观生态学理论、方法及应用.北京: 中国林业出版社, 181-185

|

肖笃宁. 1991. 景观生态学:理论、方法及应用. 北京: 中国林业出版社.

|

肖笃宁, 孙中伟. 1990. 城市景观空间格局变化的研究方法及实例. 城市环境与城市生态, 3(1): 12-16. |

谢志霄, 肖笃宁. 1996. 城郊景观动态模型研究. 应用生态学报, 7(1): 77-82. |

徐化成, 范兆飞, 王胜. 1994. 兴安落叶松原始林林木空间格局的研究. 生态学报, 14(2): 155-160. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.1994.02.009 |

Baker WL. 1989. A Review of Models of Landscape Change. Landscape Ecology, 2: 111-133. DOI:10.1007/BF00137155 |

Forman, R, Godron. 1986. Landscape Ecology.New York: Wiley & Sons

|

Forman R. 1995. Land Mosaics, the Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge: Cambridge University Press.

|

Greig-Smith P. 1983.Quantitative Plant Ecology.London: Blackwell

|

Milne B T. 1992. Spatial Aggregation and Neutral Models in Fractal Landscape. The American Naturalist, 139(1): 32-57. DOI:10.1086/285312 |

Troll, C. 1939. Luftbildplan und økologische Bodenforschung, Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin Nr. 7/8, 241-298

|

Turner M G, Gadner R H. 1991. Quantitative Methods in Landscape Ecology.New York: Springer-Verlag

|

Turner M G. 1989. Landscape Ecology:the Effect of Pattern on Process. Annual Review of Ecology Systematics, (20): 171-197. |

Turner M G, Gardner R H. 1990.Quantitative Methods in Landscape Ecology. New York: Springer-Verlag

|

2006, Vol. 42

2006, Vol. 42