文章信息

- 张远东, 赵常明, 刘世荣.

- Zhang Yuandong, Zhao Changming, Liu Shirong.

- 川西米亚罗林区森林恢复的影响因子分析

- The Influence Factors of Sub-Alpine Forest Restoration in Miyaluo, West Sichuan

- 林业科学, 2005, 41(4): 189-193.

- Scientia Silvae Sinicae, 2005, 41(4): 189-193.

-

文章历史

- 收稿日期:2004-03-02

-

作者相关文章

地处青藏高原东南缘的川西亚高山林区,地形复杂,新构造运动活跃,岩体松散,地震频繁,是一个生态环境非常脆弱的地区。川西亚高山暗针叶林是该区主要的森林类型,这些森林集中分布于金沙江、雅砻江、岷江、大渡河等流域及其支流,是我国西南高山林区水源涵养林的重要组成部分。20世纪中叶以来,随着川西亚高山森林的大规模开发利用,以冷杉(Abies spp.)为主要优势树种的原始暗针叶林被大面积采伐,随后进行了以云杉(Picea spp.)为主要树种的人工更新(杨玉坡等,1992)。同时,桦木(Betula spp.)等阔叶先锋树种的天然更新也普遍而大量的发生(周德彰等,1980);在有母树,且又能结实的局部地段,冷、云杉等原生针叶树种的天然更新也在进行(杨玉坡,1979a)。1998年,天然林资源保护工程正式启动,川西森林全面禁伐封育。在经历大规模采伐、人工更新及实施封育后,不同林龄的人工林、天然次生林以及人工、天然更新共同作用形成的林分镶嵌分布,川西亚高山森林处于大规模的恢复之中。

在山地生态系统中,海拔、坡度和坡向是衡量地形分异的三个主要特征,也是决定植被生境其他要素分异(如土壤、小气候和水文等)的主导因子(Miller et al., 1996;Pearson et al., 1999)。根据地形差异揭示植被空间分布规律,了解相关的自然和人为因素影响是植被生态学研究的一个重点领域(Carmel et al., 1999;Urban et al., 2000)。川西地形与生境的复杂性无疑也对亚高山森林的恢复过程产生重要影响。本文以米亚罗林区为例,研究森林经营等人为因素和地形等自然因素对川西亚高山森林恢复的影响。

1 研究区概况与方法 1.1 研究区概况研究区位于四川省理县米亚罗林区,地理坐标31°24′—31°55′ N,102°35′—103°4′ E。该区位于青藏高原东缘褶皱带最外缘部分,海拔在2 200~5 500 m之间,具有典型的高山峡谷地貌。气候受高原地形的决定性影响,属冬寒夏凉的高山气候。以海拔2 760 m的米亚罗镇为例,全年降水量700~1 000 mm,年蒸发量1 000~1 900 mm,1月均温-8 ℃,7月均温12.6 ℃,≥10 ℃的年积温为1 200~1 400 ℃。

米亚罗林区植被垂直成带明显,其类型和生境随海拔及坡向而分异(蒋有绪,1963a;1963b)。原生森林分布于海拔2 400~4 200 m之间,以亚高山暗针叶林为主,主要优势树种为岷江冷杉(Abies faxoniana)。森林由四川阿坝州川西林业局经营与管理,1953—1978年间进行过大规模采伐,之后可采资源趋于枯竭,年采伐量逐渐减少,至1998年停采封育。采伐迹地初期多形成悬钩子(Rubus spp.)或箭竹(Sinarundinaria nitida)灌丛。1955年以后,采伐迹地上陆续开展了以粗枝云杉(Picea asperata)为主的人工更新。同时,迹地上以桦木为主的次生阔叶树种的天然更新也普遍发生。米亚罗森林土壤主要为山地棕壤。

1.2 森林经营的阶段划分收集米亚罗林区的森林经营资料,包括上世纪50年代至2000年的采伐、人工更新和抚育数据。抚育包括幼林和成林抚育两部分。幼林抚育以扶苗、砍除杂灌为主;成林抚育主要是透光疏伐。根据历年采伐量、人工更新面积和森林更新普查获得的更新成效面积,对米亚罗林区的森林经营进行阶段划分,分析各阶段森林经营的特点及对森林恢复的影响。

1.3 地形因子对森林恢复的影响川西亚高山林区在进行采伐作业时,考虑到地形和森林分布的特点,生产上根据自然集水地形、大小沟槽设置伐区及集、运材系统,通常进行以集水区为单元的皆伐,并设有山脊和林线保留带(杨玉坡,1979b)。通过对米亚罗甘沟(上世纪50年代中期采伐)、上磨子沟(上世纪50年代中期采伐)、下磨子沟(上世纪50年代中期采伐)、大郎坝31沟(上世纪60年代采伐)、大板召大树沟(上世纪60年代采伐)、山足坝背沟(上世纪70年代采伐)、夹壁沟(1976—1988年采伐)、282对坡(1991—1992年采伐)等不同年代的采伐迹地进行线路调查,在各集水区内不同海拔段(2 950~3 050 m,3 150~3 250 m,3 400~3 600 m)和坡向(阳坡、半阳坡、阴坡、半阴坡)设置20 m×20 m森林样地,分别在主林层、下木层进行群落调查,分别树种测定每木胸径、树高,同时记录各样地的海拔、坡向和坡度。样地总计86块。样地内主林层(下木层)某一树种的优势度=(该树种胸高断面积之和/各树种胸高断面积总和)×100%。

据川西林业局营林处资料记载,上述集水区采伐后全部迹地均人工更新过云杉,但只有山足坝背沟、夹壁沟和282对坡进行了连续5~8年的幼林抚育,其中山足坝背沟部分林地作为人工更新示范林至今仍然每2~3年砍除杂灌一次,其余集水区人工更新初期就停止了幼林抚育。

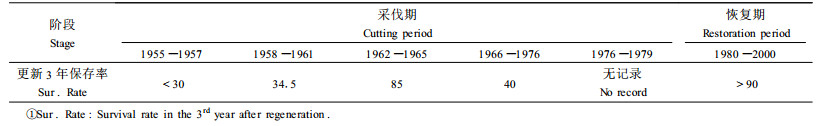

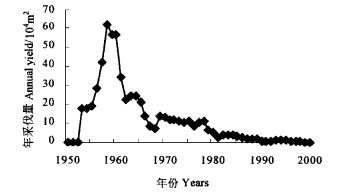

2 结果分析 2.1 不同森林经营期对森林恢复的影响根据1950—2000年的森林采伐量与更新面积(图 1,2),可以把米亚罗森林经营分成采伐期(1953—1978年)和恢复期(1978—至今)两个大的阶段;而采伐期又可以分为采伐Ⅰ期(1953—1965年)和采伐Ⅱ期(1966—1978年)。

|

图 1 米亚罗林区历年采伐量(1950—2000年) Fig. 1 Annual yield of Miyaluo forest(1950—2000) |

|

图 2 米亚罗林区人工更新累积面积(1950—2000) Fig. 2 Cumulated area(CA) of artificial regeneration in Miyaluo(1950—2000) |

采伐Ⅰ期表现为大规模采伐和快速更新,年采伐量均在20万m3以上,平均32.9万m3,尤以1958—1960年“大跃进”时期最高,年采伐量超过55万m3;该阶段人工更新面积累计1.67万hm2,平均年更新1 850 hm2。采伐Ⅱ期表现为年采伐量稳中有降,但始终保持在5万m3以上,平均10.98万m3;年人工更新面积也同时下降,平均388 hm2。恢复期表现为采伐量逐年减少,至1998年全部停止,年采伐量在4万m3以下,平均2.13万m3;年人工更新面积下降较少,该阶段年均更新261 hm2。根据米亚罗营林处的记录,采伐期内更新始终未跟上采伐;直到恢复期的1994年,人工更新累计面积才赶上采伐面积。

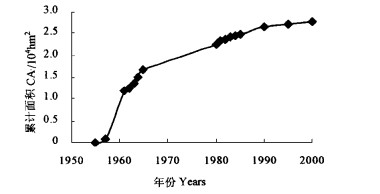

森林抚育是营林工作的重要措施,采伐期主要是幼林抚育(图 3),其面积和质量都得不到保障。根据川西高山峡谷区幼林抚育要求(杨玉坡,1985),云杉幼林抚育年限5~7年,直到郁闭为止,每年抚育1~2次,杂草疯长地区,可增至2~3次。按照这一规程,年抚育面积应当为年更新面积的10倍左右。而在大规模采伐和快速更新的Ⅰ期(1953—1965年),年均抚育面积只有1 680 hm2,甚至低于年均更新面积1 850 hm2。更新跟不上采伐,抚育跟不上更新,更新3年保存率多在30%~40%之间徘徊(表 1),导致以桦木为主的次生阔叶树种的天然更新普遍而大量的发生,形成大面积天然次生林和人工、天然更新共同作用的林分。米亚罗营林处1976年更新普查结果表明,在2.79万hm2采伐迹地上,有2 168 hm2天然更新桦木已郁闭成林;在人工更新的2.1万hm2林地中,89.6%有天然更新的桦木幼树存在;并且近半数的更新迹地上每公顷桦木数量在1 000株以上,平均高2~6 m,长势良好,树高大大超过人工云杉苗。至1984年米亚罗林区第3次更新普查,针阔混交林面积达1.58万hm 2,占迹地总面积的47.6%,该类型包括人工、天然更新共同作用形成的林分和原生针叶树种更新良好的天然次生林。采伐期中,人工更新3年保存率多在30%~40%之间,仅1962 —1965年在85%以上,这是由于1962年米亚罗营林处成立,营林与森工分离,工作重点集中在人工更新及其抚育上,但随后进入“文革”期间,更新和抚育质量再次下降,3年成活率又降至40%左右。

|

图 3 米亚罗林区历年抚育面积(1955—2000) Fig. 3 Tending area of Miyaluo forest(1955—2000) |

|

|

进入恢复期后,随着森林采伐量的减少,人工更新面积降至年均261 hm2。年均幼林抚育面积2 436 hm2,为更新面积的9.3倍,幼林抚育基本有了保障,更新3年保存率也达90%以上。上世纪80年代以及90年代初期人工更新的云杉林,经过连续多年的幼林抚育,现已开始郁闭成林。1998年后,天然林保护工程和退耕还林工程相继启动,人工造林仍以云杉为主,但目前均处于苗期。恢复期中,上世纪50、60和70年代早期人工更新成功的林分开始生长分化,成林抚育面积大为增加,但年际间波动很大,1986年和1998年高达5 000 hm2以上,而年均只有1 719 hm2(图 3)。

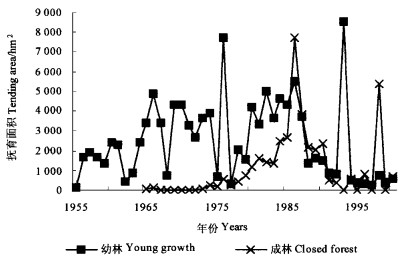

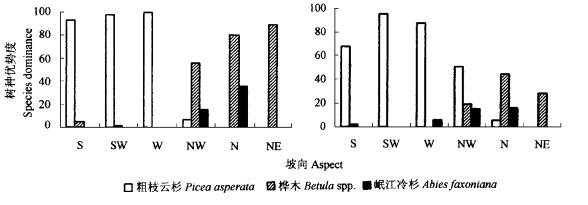

2.2 地形因子对森林恢复的影响以集水区为单元的群落调查表明,采伐Ⅰ期迹地的更新林分随坡向发生了分化。阴坡(N)、半阴坡(NW、NE)主林层中桦木占优势,同时岷江冷杉占一定的比例;而阳坡(S)、半阳坡(SW、W)则以人工更新的粗枝云杉为主(图 4)。下木层中亦是如此,阴坡林下以桦木和冷杉幼树为主,但桦木的优势度已急剧降低;而半阳坡、阳坡林下则以生长分化后的云杉劣势木为主。

|

图 4 20世纪50、60年代迹地上树种优势度随坡向的变化 Fig. 4 The species dominance in different aspect on the area cut in 1950 s and 1960 s |

在采伐Ⅱ期,米亚罗林区开始推行“宽带清林、大穴整地、丛植更新”技术,使更新成活率有所提高,但随即受“文化大革命”的冲击,更新和营林工作处于停滞状态,采伐迹地亦有相当部分形成天然次生林或人工、天然更新共同作用的林分。在山足坝背沟半阳坡的迹地,1974年人工更新云杉,并作为示范林一直进行着抚育,而在邻近的阴坡没有抚育,天然更新的红桦就生长起来,形成主林层,云杉的生长受到严重抑制,同是1974年营造的粗枝云杉,半阳坡平均树高19.2 m,平均胸径16.7 cm,为单优种;而阴坡平均树高仅为3.7 m,平均胸径3.4 cm,最高才12 m,只处于下木层,主林层优势种为红桦。

在恢复期,上世纪80年代以及90年代初期人工更新的云杉林,经过连续5~8年的幼林抚育,在阳坡、阴坡均已郁闭形成幼林,没有发生坡向的分异。

3 结论与讨论以冷杉为主要优势树种的天然暗针叶林在上世纪后半叶大规模采伐后,川西亚高山地区进行了以云杉为主的人工更新,同时原生树种的天然更新也普遍发生,森林恢复受到森林经营和天然更新的共同作用。以米亚罗林区为例,森林经营可分为采伐期(1953—1978年)与恢复期(1978年—至今)两个阶段,采伐期又可以分为采伐Ⅰ期(1953—1965年)和采伐Ⅱ期(1966—1978年)。采伐期表现为大规模采伐和快速更新,但更新跟不上采伐,抚育跟不上更新,幼林抚育质量差,更新成活率低,尤以采伐Ⅰ期严重,结果导致迹地上形成人工林、天然次生林和人工、天然更新共同作用林分的镶嵌分布格局;并且这种格局受到坡向的影响,在半阳坡、阳坡以人工更新的云杉占优势,而在阴坡则以天然更新的桦木、岷江冷杉占优势。恢复期采伐量较少或停止,更新面积少,但幼林抚育得到了保障,更新成活率较高,其初期更新的云杉,经过连续多年的幼林抚育,在阳坡、阴坡均已郁闭形成幼林。

在地形影响植被分布的过程中,由于海拔直接影响热量条件的变化,通常成为主要因子。但在米亚罗采伐期迹地森林恢复的过程中,坡向却成为主导因子,这是由于米亚罗森林虽然在海拔2 400~4 200 m之间,但位于3 600 m以上的林分材质差、病腐率高,且保持水土的作用强(蒋有绪,1963a;1963b),多作为保留带未进行采伐;而海拔3 000 m以下的森林多位于主沟两侧,所占比例小,早期破坏重,余下的多作为护岸林保留下来(杨玉坡,1979b)。这样,米亚罗主要伐区就集中在海拔3 000 m至3 600 m之间,海拔跨度不是很大,其对森林恢复的影响相对减弱,仅对天然更新的树种组成有所影响。群落调查表明,在海拔3 200m以下留有母树的地段,岷江冷杉天然更新的同时,青NFDA2 (Picea wilsonii)、铁杉(Tsuga chinensis)和槭树(Acer spp.)的更新也在进行,并随海拔的下降而逐渐增多。而在高于3 200 m的地段,这些伴生种类的更新比较少见;到了海拔3 400 m以上,则完全消失了,杜鹃等耐寒灌木的更新开始出现。

在川西高山峡谷区,之所以选择较为喜光耐旱的云杉作为主要更新树种,是因为原始暗针叶林采伐后迹地光照条件改善,温度增高,湿度变小,日振幅大,反映在土壤层尤为明显(四川省林业科学研究所,1984),迹地生境总体趋于干旱;加之与冷杉相比,云杉材质优良,纹理通直,病腐率低,栽后成活率较高,生长较快(杨玉坡等,1992)。在米亚罗林区,主要更新树种为粗枝云杉,其较耐寒冷、喜光,自然条件下原有小块状纯林分布于阳坡、半阳坡,但已经被采伐利用,仅在山杨、白桦、高山栎(Quercus aquifolioides)、高山松(Pinus densata)等阳坡森林中还保存有天然散生的个体(周德彰等,1990)。粗枝云杉幼树在不同庇荫条件下的生长过程差异很大,全光下生长迅速,而庇荫、半庇荫条件下生长不良(杨玉坡等,1992)。海拔3 000~3 600 m的阴坡、半阴坡是原始冷杉林的集中分布区,生境以阴湿为特征,自然条件下以林窗更新为主(杨玉坡等,1956),演替过程中伴生或派生灌木、乔木种类很多,包括箭竹、悬钩子、茶NFDA3子(Ribes spp.)、花楸(Sorbus spp.)、野樱桃(Prunus spp.)、蔷薇(Rosa spp.)、红桦(Betula albo-sinensis)、糙皮桦(B. utilis)等,采伐后以箭竹迹地、悬钩子迹地类型为主,杂灌生长繁茂,恢复快(四川省林业科学研究所,1984),人工更新后若抚育不能跟上,杂灌的侵入就会引起更新幼苗的生长不良和死亡;人工更新云杉如要成功,则需长期的连年抚育。在上世纪50—70年代,抚育面积和质量普遍没有跟上,杂灌与随后的桦木等次生阔叶树种大量更新、迅速生长形成上层林冠,导致喜光的粗枝云杉逐渐退出该类生境。半阳坡、阳坡生境较适合粗枝云杉的生长,人工更新的云杉在竞争中不至处于劣势,一旦郁闭就能保留下来,形成人工林。这应当是森林恢复过程中坡向分异的主要成因。另一方面,森工企业只对长势较好的人工更新林分加强早期抚育以形成示范林的做法,也使得半阳坡、阳坡更新林分在关键的成林初期得到更多管理,这可能是促成坡向分异的一个潜在人为因子。

大面积营造单一树种的人工林,不能保证其生物学稳定性和可持续经营(盛炜彤,2001),已为国内外学术界所否定。川西亚高山林区由于地形复杂,生境随海拔和坡向而变化,迹地上大规模人工更新单一树种云杉的做法是不适宜的。上述研究表明,在高山峡谷地区海拔3 000~3 600 m的阴坡,人工更新云杉显然是不适宜的。该区域虽然在采伐后数年内,生境暂时趋于干旱,并且由于保留木少,杂灌丛生,鲜见冷、云杉野生苗的更新(杨玉坡,1979a),但经过30~50年的恢复与演替,目前已逐渐形成冷杉与桦木的混交林(图 4)。史立新等(1988)对暗针叶林采伐迹地早期植被自然演替过程的研究表明,采伐后1~10年为灌丛阶段;10~20年进入灌木、阔叶林群落阶段,并开始出现针叶树种的天然更新;20~30年为阔叶林阶段;之后进入针阔混交林阶段,并向暗针叶林阶段演替。这类生境若人工更新云杉,则需连年抚育才能郁闭,之后的稳定还难以保障;而依靠天然更新,只要有种源保证,就能够向暗针叶林自然发展。在川西亚高山林区,海拔3 600m以上的森林及山脊处都设有保留带,坡面上“梁包”处的林木也多按照采伐规程保留下来,从长期来看,种源在多数迹地上是有保障的。该区域应以天然更新为主,既能节约费用,又可以保证森林的稳定与持续。

蒋有绪. 1963a. 川西米亚罗高山暗针叶林的群落学特点及其分类原则. 植物生态学与地植物学丛刊, 1(1): 42-50. |

蒋有绪. 1963b. 川西米亚罗、马尔康高山林区生境类型的初步研究. 林业科学, 8(4): 321-335. |

盛炜彤. 2001. 人工林的生物学稳定性与可持续经营. 世界林业研究, 14(6): 14-21. DOI:10.3969/j.issn.1001-4241.2001.06.003 |

史立新, 王金锡, 宿以明, 等. 1988. 川西米亚罗地区暗针叶林采伐迹地早期植被演替过程的研究. 植物生态学与地植物学学报, 12(4): 306-313. |

四川省林业科学研究所. 1984. 川西亚高山云冷杉林采伐迹地生态因子的变化. 林业科学, 20(2): 132-138. |

杨玉坡, 叶兆庆. 1956. 西南高山地区冷杉、云杉林冠下天然更新的初步观察. 林业科学, 2(4): 337-354. |

杨玉坡.1979a.关于川西米亚罗林区采伐迹地天然更新的问题.见: 四川省林业科学研究所.四川高山林业研究资料集刊, 第二集.114-122

|

杨玉坡.1979b.论川西高山林区的森林采伐方式问题.见: 四川省林业科学研究所, 四川高山林业研究资料集刊, 第二集.11-25

|

杨玉坡. 1985. 高山营林手册. 成都: 四川科学技术出版社, 176.

|

杨玉坡, 李承彪. 1992. 四川森林. 北京: 中国林业出版社, 363, 368.

|

周德彰, 杨玉坡. 1980. 川西高山林区桦木更新特性的初步研究. 林业科学, 16(2): 154-156. |

周德彰, 梁罕超, 韩英.1990.粗枝云杉种子区划的初步研究.见: 李承彪主编.四川森林生态研究.成都: 四川科学技术出版社, 547-558

|

Carmel Y, Kadmon R. 1999. Effects of grazing and topography on long-term vegetation changes in a mediterranean ecosystem in Israel. Plant Ecology, 145(2): 243-254. DOI:10.1023/A:1009872306093 |

Miller J R, Joyce L A, Knight R L, et al. 1996. Forest roads and landscape structure in the Southern Rocky mountains. Landscape Ecology, 11(2): 115-127. DOI:10.1007/BF02093743 |

Pearson S M, Turner M G, Drake J B. 1999. Landscape change and habitat availability in the Appalachian Highlands and Olympic Peninsula. Ecological Applications, 9(4): 1288-1304. DOI:10.1890/1051-0761(1999)009[1288:LCAHAI]2.0.CO;2 |

Urban D L, Miller C, Halpin P N. 2000. Forest gradient response in Sierran landscapes: the physical template. Landscape Ecology, 15(7): 603-620. DOI:10.1023/A:1008183331604 |

2005, Vol. 41

2005, Vol. 41