文章信息

- 林英华, 顾海军, 隆廷伦, 于长青, 陈佑平.

- Lin Yinghua, Gu Haijun, Long Tinglun, Yu Changqing, Chen Youping.

- 森林采伐对平武大熊猫栖息地的影响

- Impact of Logging upon the Habitat of Giant Panda in Pingwu County, Sichuan, China

- 林业科学, 2005, 41(1): 109-115.

- Scientia Silvae Sinicae, 2005, 41(1): 109-115.

-

文章历史

- 收稿日期:2003-07-21

-

作者相关文章

2. 四川省林业厅 成都 610082;

3. 世界自然基金会北京办事处 北京 100041;

4. 四川王朗国家级自然保护区管理处 平武 621000

2. Sichuan Forestry Department, Chengdu 610082;

3. World Wide Fund for Nature (WWF) China Programme Beijing Office Beijing 100041;

4. The Administration of Sichuan Wanglang National Nature Reserve Pingwu 621000

大熊猫(Ailuropoda melanoleuca)原是我国分布较广的一种野生动物,在更新世时曾分布于我国南方的许多地区,其栖息环境与中山、亚高山针叶林-箭竹丛群落相一致,目前亚高山针叶林-箭竹丛的分布面积向西可以延伸到喜玛拉雅山脉南侧。但由于森林不断采伐,从20世纪50年代到90年代,仅40年,大熊猫的栖息地被吞噬了4/5。这对于大熊猫的生存构成了极大的威胁,导致分布范围迅速的缩小,并逐渐向高山深谷地带退却。据调查,如今仅有不到1 000只大熊猫分布于秦岭南坡、岷山、邛崃山和大、小相岭及凉山6个山系,并且被分割成近20个孤立的种群。

四川省平武县王朗自然保护区成立于1956年,黄羊熊猫观测站于2001年在世界自然基金会的资助下,实施大熊猫及其栖息地生态监测。在保护区成立和实施大熊猫及其栖息地生态监测之前,两地区的森林均被皆伐或者择伐过,尤其在1992—1998年,黄羊工区的主要沟段,森林采伐尤为严重,一些沟段的原始植被已经完全消失。

目前由于受多种因素的制约,缺乏对大熊猫栖息地植被进行长期的研究,通过解释大熊猫栖息生境中植物群落的动态演替来证明森林采伐对大熊猫栖息环境的影响存在一定的困难。但植被群落的动态演替可以通过森林群落结构分析或者通过森林乔木种群的年龄结构来进行推断。植物群落内主要树种种群径级结构,是植物群落重要的结构特征之一, 也是植物生长与环境关系的综合反映。对林木径级结构的研究, 有助于进一步了解森林群落结构。因此在不同采伐年代大熊猫栖息地生境实地系统调查基础上,通过分析不同类型大熊猫生境植物群落结构特征和主要树种径级结构,探讨不同森林采伐强度对大熊猫栖息地的影响,对评估大熊猫生境质量和恢复大熊猫栖息地等是一种有益尝试。

1 研究区自然概况平武县位于嘉陵江支流涪江上游,四川盆地西北部,盆周山地向青藏高原的过渡地带,地理位置介于东经103°50′38″—104°58′13″,北纬31°59′37″—33°02′41″之间。王朗自然保护区位于平武县西北角,是四川省主要的大熊猫保护区之一,地处平武县西北部高中山地带,属于横断山的川西高山峡谷的一部分,平均海拔3 000 m,相对高差1 500 m以上,以高山峡谷为主要地貌特征。由于受太平洋季风影响,具有雨量充沛,湿度大,日照少,冬季严寒,夏季温凉,四季不分明的气候特征。黄羊熊猫观测站位于平武县龙门山林场黄羊工区内,是龙门山林场森工采伐作业区,隶属黄羊藏族乡。平武县人民政府于2001年7月将平武县龙门山林场所属的黄羊工区划入小河沟自然保护区,并增设小河沟自然保护区黄羊保护站。

2 研究方法 2.1 调查方法为分析大熊猫生境与森林采伐前后群落结构变化,于2001年6月、2002年3月和2002年5月在王朗自然保护区以及2002年5月黄羊大熊猫观察站根据不同的森林采伐时间和近5年内大熊猫活动状况,对1)采伐后有大熊猫分布;2)采伐后没有大熊猫分布;3)未采伐有大熊猫分布;4)未采伐无大熊猫分布四种主要生境类型进行调查,由于受地理因素等条件限制,仅对黄羊自然保护区采伐区进行1)、2)两项调查,共调查样方12个,其基本情况见表 1。

|

|

每个样地除受特殊地理环境影响外,面积均为30 m×30 m,记录每个样地的海拔高度、坡度、坡向、植被类型、苔藓盖度、样地距离水源的距离,以及乔木层、灌木层的高度与郁闭度,记录样地内所有乔木层物种的数量,并测量其胸径,胸径小于4 cm的记录其株数;随机选取5个2 m×2 m的灌木样方记录所观察到灌木的种类,统计其株数和大于4 cm的植株的胸径;同时在样地内随机选择5~6个1 m×1 m的小样方,以调查竹子的种类、密度以及草本植物的种类与数量(包括乔木和灌木的幼苗),在每个样方内,分别测量竹子株数、最大与最小基径、最高与最低竹子、样方内竹子的均高、苔藓的盖度以及竹子的盖度。由于受季节和不同植被等因素的限制,在2002年5月又对所选择的样方进行复查,对灌木树种进行确认,作为补充。

2.2 分析方法 2.2.1 不同采伐年代森林群落结构分析根据大熊猫行为特征,以植株高度为基础,分为乔木层(植株高度大于5 m)、灌木层(植株高度介于1.5~5 m之间)和草本层(植株高度小于1.5 m),分析其物种组成;根据大熊猫对生境的要求,比较不同采伐年代各生境类型群落特征,包括物种多样性、物种优势度、胸径等。采用Gleason指数估计物种丰富度指数;Shannon多样性指数估计生境的物种多样性;用Simpson指数估计生境的物种的优势度。

据径级结构,将王朗保护区和黄羊观察站所调查的乔木划分0~9、10~19、20~29和30 cm以上作为不同的年龄段进行尝试,对王朗保护区和黄羊森林种群动态变化及对大熊猫栖息地影响进行初步分析。

2.2.2 竹子群落分析计算比较不同生境类型的竹子种类、密度、生物量及更新能力。其中竹子的生物量采用刘兴良等(1994)的王朗林区缺苞箭竹(Fargesia denudata)人工亚层单株生物量模型w=82.188 39D2.514 84进行单株估计;由于5—6月缺苞箭竹的笋峰期,调查期间未调查到春笋,因此更新能力采用1年生的竹子与竹子的数量比作为近似值,进行推算。

3 结果与分析 3.1 森林采伐对熊猫栖息地植被群落和植被群落特征的影响 3.1.1 各生境植被群落的组成调查结果见表 2。

|

|

黄羊大熊猫及其生态监测站调查区域,即样地1~4,植被群落类型主要是针阔混交林带,其针叶林大多在20世纪90年代初已被采伐,目前所形成的是次生杂灌林,局部为次生落叶阔叶林,主要乔木树种包括椴树、槭树、红桦、白桦等阔叶树种,灌木主要包括各种杜鹃、忍冬、小叶黄杨以及缺苞箭竹和华西箭竹等。

王朗自然保护区调查区域,即样地5~12,植物群落类型主要包括针阔叶混交林和亚高山针叶林。其中针阔叶混交林是王朗大熊猫的重要生境,分布于海拔2 300~2 600 m之间,东沟即属于此种植被群落类型,主要乔木树种包括麦吊云杉、连香树、紫果云杉等,灌木主要有缺苞箭竹、峨嵋蔷薇、甘肃瑞香等。亚高山针叶林是王朗大熊猫主要的生境,分布于海拔2 600~3 500 m,乔木树种主要树种有红桦、白桦、岷江冷杉、方枝柏、紫果云杉、椴树等,灌木主要有缺苞箭竹、峨嵋蔷薇、大刺茶镳子、华西箭竹以及多种杜鹃。

3.1.2 植被群落特征植被群落结构特征见表 3。

|

|

从表 3中可以看出,不同样地之间各项指标彼此差异较大,大熊猫分布区物种丰富度、物种优势度、物种多样性、竹子更新能力、竹子密度、竹子平均盖度、最大胸径的平均值均高于非大熊猫分布区。

在黄羊熊猫观测站,大熊猫分布区(样地3和4)除物种数量低于非大熊猫分布区(样地1和2)、平均竹子盖度相同外,其他各项质变的平均值均高于非大熊猫分布区,说明大熊猫分布区物种多样性丰富且大熊猫食物较为充足,非大熊猫分布区则相反。这是由于非大熊猫分布区在云杉、冷杉被皆伐后,原有的森林小气候条件完全改变,阴湿环境发生明显变化,蓄水能力强的苔藓和地衣开始衰退,一些耐阴或阴性植物逐渐消失,某些灌木,如茶镳子(Ribes spp.)、茜草(Rubia spp.)、绣线菊(Spirea spp.)等的多度减少,喜光植物逐渐侵入,一些原来长势较弱的植物,如箭竹(Fargesia spp.)、青茅、苔草、柳兰(Chamanerion spp.)迅速占领采伐迹地而形成优势植被,植物群落结构发生改变,形成杂草群落而改变了大熊猫栖息生境。大熊猫分布区,由于灌木层已经初步形成郁闭层,充足的光照条件为残留少量桦木生长提供了条件,并增大了森林郁闭度,从一定程度上满足大熊猫所需要生态生境的郁闭度在50 %左右的需求。此外,大熊猫分布区竹子更新能力、单株竹子的生物量和竹子密度均高于非大熊猫分布区,这是否与黄羊大熊猫栖息呈现出退化趋势有关,有待于进一步验证。

在王朗保护区,大熊猫分布区(样地7~10)物种丰富度、物种优势度、竹子密度、平均竹子盖度、最大胸径的平均值均高于非大熊猫分布区(样地5、6、11和12)。在未采伐区,大熊猫分布区植物群落特征指数仅物种数、物种丰富度、竹子更新能力、竹子密度和最大胸径平均值高于非大熊猫分布区,说明大熊猫分布区物种多样性丰富且大熊猫食物较为充足,而非大熊猫分布区,单株竹子的生物量较大,竹子老化比较严重,大熊猫食物来源缺乏,同时非大熊猫分布区内竹子散生和巡山便道的存在,也对大熊猫栖息生境产生一定的影响;在采伐区域,大熊猫分布区群落特征除单株竹生物量、竹子更新能力外,各项指标均高于非大熊猫分布区,虽两者均为20世纪50年代的择伐区,但前者属于采伐以后人工更新,目前在样方附近或在样方内存在大量的人工植被,人为干扰现象仍然存在,影响了植被恢复,后者在择伐以后无人类干扰下,植被自然恢复程度较好,而利于利于大熊猫的栖息。

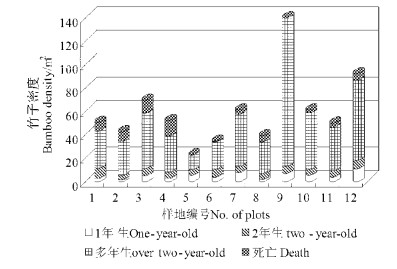

3.1.3 竹子的年龄结构在12个样地内,共做了68个1 m×1 m竹样方。通过对不同样方内的竹子进行1年生、2年生、多年生和死亡进行划分,取其其平均值,年龄结构如图 1所示。从图中可以看出:每个样方中,竹子的年龄结构均为成年竹多、幼年竹少的倒金字塔状,即成年竹的比例最大,尤其是样方9中的成年竹,已经达到130株·m-2,最少的是样方5,为12.5株·m-2;其次绝大多数样地是1年生的竹子,再次是2年生的竹子,这种现象和竹子种群发展是否处于发展状态还是停滞或衰退有关,有待于进一步研究。

|

图 1 各样方竹子的年龄组成 Fig. 1 Age structure of bamboo in different plots |

乔木径级结构如图 2所示。

|

图 2 各样方乔木径级比例 Fig. 2 The rate of arbor size structure in different plots |

在黄羊大熊猫及生态监测站,非大熊猫分布区胸径0~9 cm的乔、灌木约占50%,径级较小,胸径30 cm以上的为0,调查中同时发现作为黄羊工区优势种云杉、冷杉幼苗缺乏,分别为10和0株。这意味着自上世纪90年代初采伐以来,其补充的数量非常有限,可能是林下灌木层的盖度过大,妨碍其定居,或者是箭竹无性繁殖的竹鞭盘根错节妨碍了其幼苗形成。而在大熊猫分布区内,胸径0~9 cm的乔、灌木虽分别约为70%和40%,但2个样方内高大且胸径在10 cm、盖度在50%以上的红桦,尤其在样方3(黄羊坝)内,因此在目前条件下,为大熊猫栖息提供了可能。

在王朗保护区,未采伐区域的样方来看,由于王朗保护区多为过熟林,在自然状态下,一般可以依靠自身的反馈机制得到恢复,如样方10为王朗典型的熊猫栖息生境,是遭遇自然灾害以后自然恢复的熊猫栖息生境。乔木径级比例看,非大熊猫分布区,胸径0~9 cm乔木缺乏,胸径30 cm以上树木占了相当大比例,这种群落结构使得林内阴湿度过大,限制灌木和杂草的生长,同时由于地表苔藓类的存在,使得繁殖能力很强的植物处于被压抑状态,抑制了竹子的生长,导致其生物量和更新能力下降,不利于大熊猫栖息。

从采伐区域的样方来看:0~9 cm和10~19 cm的乔灌木比例大致相同,说明在植被恢复方面有相似之处,但由于人工更新方式和自然植被恢复导致森林演替方式的不同,因而在一定时期会对整个群落的组成和结构特征产生不同的影响。

秦自生(1985)认为,大熊猫喜欢在发育成熟的浓密林灌下的缓坡觅食竹子,同时高大的冷杉、铁杉(胸径大于1 m)林是熊猫重要栖息地,对王朗和黄羊12各样方的调查基本上印证这一观点。在王朗保护区,采伐后大熊猫分布区乔木最大胸径分别为102.5 cm和79.9 cm,而在采伐后非大熊猫分布区仅分别为43 cm和34.3 cm;未采伐区大熊猫分布区最大胸径分别为113.5 cm和93.9 cm,而非大熊猫分布区最大胸径分别为78.3 cm和101.9 cm,这是由于群落组成和结构特征变化直接影响了大熊猫的分布,目前非大熊猫分布区竹子处于老化且散生状态,从一定意义而言直接影响着了大熊猫活动范围,就黄羊熊猫观测站来看,熊猫活动的区域最大胸径分别是33.0 cm和27.0 cm,而非熊猫活动的区域最大胸径分别为23.9 cm和27.4 cm,上世纪90年代初大规模采伐,黄羊工区植被已经遭到严重的破坏,由于其地理位置特殊性,迫使大熊猫在可能的范围内继续寻找适于其生存的栖息环境,这也可能仅仅是一种推测。

本文受条件的限制,仅对不同类型大熊猫生境的群落结构特征、竹子的年龄结构和主要树种径级变化对森林采伐对大熊猫栖息地的影响进行了分析。在数据分析过程中,本文单株竹生物量(干重)以缺苞箭竹人工亚层单株生物量模型为依据,对12个样地单株竹生物量进行分析,具有一定的可比性,人工竹和自然条件下生长竹子在营养成分是否存在差异以及该模型的适用范围,有待于分析。乔木径级和年龄之间存在着一定相关关系,但乔木径级变化还与环境中的其他因素有关,乔木径级和年龄之间存在的误差是否对本文分析具有一定的影响,有待于今后进一步深入探讨。

刘兴良, 向性明. 1994. 王朗林区人工缺苞箭竹亚层数量特征及其模型. 林业科学, 30(5): 471-477. |

秦自生. 1985. 四川大熊猫的生态环境及主食竹种更新. 竹子研究汇刊, 4(1): 1-10. |

2005, Vol. 41

2005, Vol. 41