文章信息

- 陈爽, 詹志勇.

- Chen Shuang, Jim C Y.

- 南京城市森林结构特征与管理对策

- Structure Features and Management Countermeasure of Urban Forest in Nanjing, China

- 林业科学, 2004, 40(6): 158-164.

- Scientia Silvae Sinicae, 2004, 40(6): 158-164.

-

文章历史

- 收稿日期:2002-10-21

-

作者相关文章

2. 香港大学地理学系 搏扶林道 香港

2. Department of Geography, The University of Hong Kong Pokfulam Road Hong Kong

城市森林学开始出现于20世纪70年代,专门研究“受城市居民影响或为城市居民利用的城市树木”(Jorgensen, 1970)。1972年美国林业学会城市林业组将城市森林学划为林业科学的一个特殊分支,主要研究城市树木的栽培与管理。有关城市森林内涵与外延的界定一直是争论的焦点,诸如什么地域范围的林木属于城市森林?城市森林是否包括非木本的植物?美国学者罗伯特·米勒在其新近出版的名为《城市森林学:城市绿地规划与管理》第二版中将城市森林定义为“从乡镇到大都市的不同等级人类聚落区内部及其周围的木本植物和相关植被的总和”(Miller, 1996)。综观近30年来城市森林学的研究方向,可以归纳为3个方面:(1)城市森林结构研究,包括运用遥感手段研究城市森林覆盖度及其空间构成(McBride et al., 1976; Ihse, 1995; Lo et al., 1997),通过对城市树木的逐株实地观测研究城市森林的树种、植株大小、长势和生物量的构成与空间分布(Jim, 1987; Profous et al., 1988)。(2)城市环境中森林结构变化过程及其规律研究,其中大量研究集中于城市森林特性随土地利用类型变化的规律(Rowntree, 1984; Jim, 1987; 1989)。(3)城市森林结构优化研究,现有研究主要致力于城市森林的生态效应、景观效应、经济效应、社会效应以及对城市居民的心理效应等个案分析(Buhyoff et al., 1984; Schroeder et al., 1983; DeWalle et al., 1983; Rowntree, 1986; Davey Resource Group, 1993),少量文献就城市森林结构优化提出了有关种植环境管理和规划的建议(Hauer et al., 1994; Jim et al., 2000)。

中国大陆城市森林学研究起步于20世纪80年代后期,新成立的城市森林学分会隶属于中国林学会(冷平生等, 1995)。有关城市森林的研究主要集中于2个方面。一为运用现代遥感和GIS技术获取城市森林格局的空间信息,为城市绿地规划和建设服务,如车生泉等(2001),高峻等(2001)和周文佐等(2002)在上海和南京的研究。二为有关城市森林生态效应的广泛研究,如陈自新等(1998a;1998b)对北京城市园林绿化生态效益的综合研究,陶青等(1995)研究了南京城郊森林对城区环境的影响,指出针叶树较阔叶树种具有更强的滞尘功效。另有少量研究报道了城市森林与土地利用的关系,如高峻等(2002)分析了上海城市植被的类型和面积构成,指出城市植被覆盖率较高的土地利用类型包括公共绿地、公路用地和大型文教用地。然而,有关城市森林的树种构成、植株大小和长势等受城市环境影响的报道则乏善可陈。南京具有“六朝古都”的美誉,素以浓郁的林荫道和茂密的城郊森林著称,是中国城市森林发育较为完好的城市之一。本研究旨在通过对南京城市森林的抽样调查,了解南京城市森林树种构成、植株大小和长势等特性,分析在不同环境中城市扰动因子对植物群落特性的作用,为优化城市森林成长环境提供指导;同时结合国外城市森林管理经验诊断我国现行城市森林管理体系中存在的问题,提出管理体系的优化措施。

2 南京城市森林结构特征 2.1 研究地点与研究方法南京地处北纬32°03′,属于北亚热带季风气候,四季分明,年平均气温15 ℃,夏季最高气温40 ℃,冬季最低气温-14 ℃,年均降水量1 033 mm。平均每年遭受台风袭击1~2次,多发生在8月,但是风力较小,对树木造成的损害也远较沿海城市低。本研究区为南京主城的建成区范围,面积约130 km2,人口约220万(2001年),人口密度超过14 000人·km-2。

据南京市园林局1995年的绿化普查数据,南京主城建成区乔木数量超过130万株(不包括城郊森林)。若对如此数额巨大的乔木逐株观测,工作量过大且没有必要,因此本研究采用分层抽样调查方法,既减少工作量又保持样本信息的代表性、降低信息遗漏或信息偏差的可能。城市森林通常依据栖息环境的土地利用性质呈团块状分布在城市中,因此抽样过程设计包含3个步骤:(1)结合土地利用性质,树木生长环境被分为道路两侧、居住区、工厂、学校机关及公共绿地5个主要类别;(2)每一类别依据其特性被进一步分为若干类型,如居住区分为纯住宅区、商住混合区、工业居住混合区和文教居住混合区,工厂分为机械型、电子型、化工型、轻纺及食品制造型等;(3)按照地理空间均匀分布原则,从各个类型中以大约0.5%的抽样率抽取样本植株。本研究在抽取的34段道路、9个居住区、6个学校(机关)、5个工厂、5片公共绿地中共检得乔木6 527株,实地观测并记录每一植株的树种、树高、树冠直径、主干胸径(DBH)及其生长环境,根据植株干、枝、叶的生理性状评估树木的长势,对长势很好、好、一般、欠佳和很差的植株依次判给5~1分。运用平均长势分值(APS, average performance score)描述树木群落的长势,其值等于群落中所有植株长势分值之和除以植株数量。

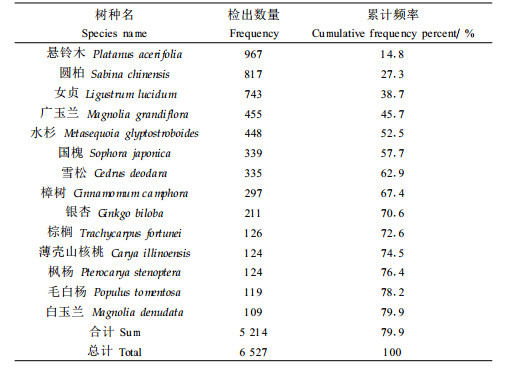

2.2 树种构成集聚性明显,多样性不足在本次抽样调查中共检得108个树种,分布于42科78属,其中,落叶与常绿树数量约各占一半。基于城市树木的观赏性需求,所记录树种中约20%拥有美丽芬芳的花果、艳丽的叶色或奇趣的叶形,属于具有较强景观效果的园林树种。南京城区出现频次最高的树种是悬铃木(Platanus acerifolia)。该树种在20世纪初由西方传入南京,为落叶大乔木,因其具有叶大、浓荫、体态优雅、抗撞击等特性被广种于道路两侧,形成南京的一大景致。圆柏(Sabina chinensis)和女贞(Ligustrum lucidum)为仅次于悬铃木的2个常见树种。它们都是常绿树种,抗污染能力强,树冠属于收敛型,经常被成排密植于环境较为恶劣的工厂区或道路两侧,形成具有隔离作用的高位绿篱。这3个最常见树种所拥有的样本比例分别为14.8%(悬铃木),12.5%(圆柏)和11.4%(女贞),均超出了文献约定标准,即“1个树种在城市中出现频次不得超过10%” (Galvin, 1999)。鉴于城市森林对树种多样性的要求,在今后的植树规划中应降低此三大树种的使用频率。

对各树种出现频次的分析表明,约80%的样本属于14个主要树种(表 1),而其他20%的样本分散于94个种,树种的数量构成具有明显的集聚性(图 1),少数树种主导整个群落。城市森林研究中经常运用Shannon-Wiener's H作为树种多样性指数(Sanders, 1980; Welch, 1994; Jim, 1996/1981),其值越大多样性水平越高。对南京城区分布于108个种的6 527株乔木的多样性分析结果为H=4.58,而Jim(2001)报道香港部分地区树种多样性可以达到H=7.0。

|

|

|

图 1 南京城市森林树种构成情况 Fig. 1 Tree species abundance in Nanjing |

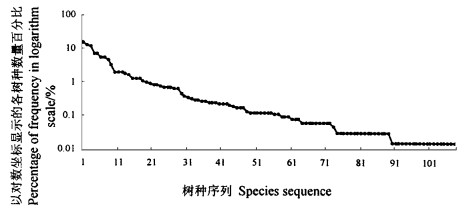

将树高、树冠直径按一定标准分别划为4个等级,对所记录6 527株乔木进行统计,每一等级组合的乔木数量及其平均DBH值如图 2所示。图中4个属于中小尺度样本集的样本数量明显高于其他8个。树木数量最丰富的样本集的树高在5~10 m,树冠直径普遍小于5 m,属于中小体量。统计分析结果显示,约25%的树木DBH小于10 cm,30%的树冠直径小于3 m,属于新栽种或种植时间不超过5年的小树(城市中新栽种苗木尺寸通常达DBH 7 cm,树冠直径1~2 m)。相应地,DBH大于55 cm的特大乔木稀少,不到总数的4%。

|

图 2 不同大小树木的数量 Fig. 2 Size structure of trees recorded in the survey |

造成南京城区树木体量偏小的主要原因是平均树龄较短。虽然相对国内其他城市而言,南京城市树木的栽种历史较长,但大规模种植始于20世纪20年代,距今不过80余年;受历次战争和其他自然、人为因素影响,南京目前存留的百年古树总数不过1 000余株,因此城市树木中树龄较长的大树所占比例较小。自20世纪90年代后期以来南京城市用地空间扩展迅速,城东和城西都新辟有大面积住宅区。新近种植于这些住宅小区及新修道路两旁的小树占据了城市森林的较大比例,是造成城市森林植株体量偏小的直接原因。另外,城市拥挤的空间环境也限制了树木的生长,一些树冠较大的乔木常被重修剪以避免危及邻近建筑物或电线等公用设施的安全。为了适应这种有限的生长空间,在树木种植之初就选用树冠较小、体型较矮的树种,也促成了城市森林植株的小型化趋势。

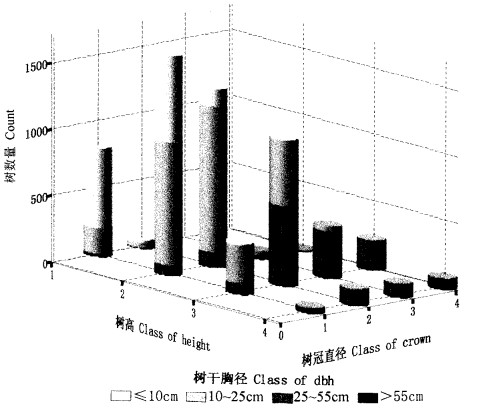

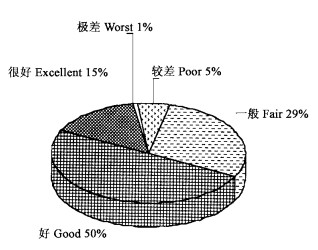

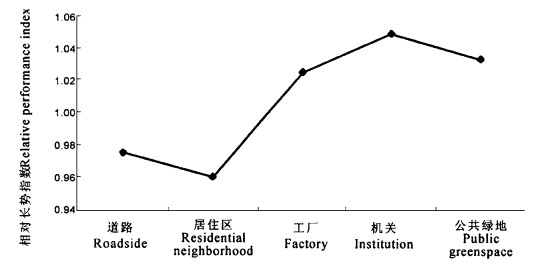

2.4 植株长势大部分处于一般水平,总体欠佳对6 527株乔木长势评估的结果显示,大部分处于一般水平,平均分值为3.7,总体欠佳(图 3)。长势“极好”和“极差”的树占总数的比例都很小,分别为15%和1%,其余类别占到总数的84%。63株长势极差的树大多是路旁或居住区中新种植的小树,由于种后缺乏有效养护或种植时操作不当,枝叶已大部分枯萎。也有一些DBH超过25 cm而长势极差的大树,它们在周边工厂所排放气体和液体污染物严重损害下逐渐枯萎至死。长势极好的树则通常枝繁叶茂、树冠形状完好无偏斜、主干挺直、树皮光滑,它们一般生长在较宽松的城市环境中,受城市活动的负面影响较小。由于生长空间狭小、大量铺装造成不透水地面、大交通流量、空气污染和人为损害等环境因素的不同程度影响,树木的长势表现不同。约50%的树仅树皮有轻微损伤、少量小枝枯萎,属于长势“好”一类;约29%的树长势“一般”,树冠生长不匀称,枝叶稀疏;另有约5%的树长势“欠佳”,树冠严重偏斜,并有少量树叶出现枯黄。统计学分析表明,南京城市树木长势与其栖息环境具有显著相关性,Chi-square检验的显著性程度为p < 0.001。居住区、工厂、机关学校、公共绿地及道路两旁树木相对长势指数RPI(relative performance index=某一种环境中的树木APS/整个城市森林的树木APS)如图 4所示。结果表明,机关学校环境树木群落的RPI最高,而居住区RPI值最低。由于城市发展的历史原因,南京市的机关学校很多分布于建筑和人口密度较大的内城区,虽然周边环境拥挤,但是内部环境却相对宽松,为了营造一种优雅安谧、适于办公学习的氛围通常都辟有专门的绿化用地种植树木,这种宽松的环境促成了树木的良好生长。公共绿地上树木的RPI值仅次于机关学校。生长在这些地块上的树木拥有足够自由伸展的空间,栖息环境远胜于一般城市土地。但是由于公共绿地承担太多的娱乐功能,使得不少裸露地表被非渗透性的混凝土或其他铺装物取代,影响树木根系有效吸取水分和氧气。另外,人均不到8 m2的公共绿地面积明显不能满足居民的休闲需求,特别是内城区公共绿地上往往承载过多人流,加大了人为损害树木行为的发生机率。工厂区的树木长势比预计情况要好,与其他报导(Poracsky et al., 1999)中指出的工厂区树木长势较差的结果有所不同。虽然工厂产生的各种有害物质通常会影响树木的生长,但是每个工厂特设的树木专业管理队伍或人员,使得工厂的树比居住区得到更好的养护。

|

图 3 5种不同长势树木的比例 Fig. 3 Proportions of trees in five performance classes |

|

图 4 以相对长势指数表示的不同栖息环境类型的树木长势变化情况 Fig. 4 Variations of tree performance in different types of habitats denoted by relative performance index |

居住区是5类树木生长环境中树木长势最差的一类。由于中国大中城市都沿用传统的紧凑型城市空间结构,居住区的建筑密度和人口密度通常都很高,绿化水平大多数达不到GB 50180-93规定的25%~30%绿地率的要求。树木绝大多数成行种植于居住区道路两旁或成排种植于楼宇之间,生长空间有限且极易受到过往车辆和行人有意无意的损伤。影响树木长势的一个最主要原因还在于缺乏管理。居住区树木通常由产权人或开发商种植,很少设专人管理。由于树木多种植于居住区的公共用地区,也不便于住户来实施管理。因此,树木种下后的浇水、除虫、修剪等管理养护措施往往跟不上,也没有人负责监管故意损害树木的行为。道路两旁树的长势虽然略好于居住区,但这种长条带状绿地斑块最容易受到外界干扰,种于其中的树木往往承受人流和车流的强大压力,很多高大的乔木生长出现倾斜。另外,一些城市公用设施沿道路布设,如架空电线、电缆和地下电缆、水管、煤气管等,它们在空中或地下与城市树木争夺生存空间,构成妨害行道树生长的主要因素。

3 城市森林管理中的问题及改进措施城市森林的性状与城市特定环境条件有关,更重要的是受人为管理措施的影响。只有立足于城市森林生长规律及其环境需求的管理措施才能有效维持并优化城市森林的结构。对南京城市森林管理体系的分析发现目前管理中尚存在不少严重影响城市森林生长发育的问题,可借鉴国外城市经验加以改进。

3.1 管理机构职责不清南京城区树木可分为2类:公共树木与非公共树木。公共树木又包括人工管理养护下的行道树及公共绿地上的树木,和处于自然半自然状态的水边、坡地树木。市园林局负责公共树木的综合规划,道路两旁及公共绿地上的树木由道路及公共绿地工程施工单位负责种植,长期养护工作则移交各个区绿化管理所负责。水道两旁的树木一般由水务局在兴修水利工程的同时栽种,但基本没有后期管理措施,这部分树木处于半自然生长状态。鉴于多机构分头管理的格局,市园林局虽负有综合规划的职责,却很难实施,乞今为止也没有形成一个指导城市树木栽植的总体规划。区绿化管理所是享有政府差额拨款的事业单位,在负责公共树木养护的同时,获准向社会有偿提供绿化工程及树木管理服务。由于经济利益驱动及缺乏有效监管,区绿化管理所往往将更多人力和资源用于有偿服务,公共树木养护工作只维持在最低水平。职责不明及树木栽植与养护割裂往往造成部门之间互相推诿,一旦出现工作上衔接不当,树木生长期所需的正常管护就难以得到满足。目前,我国很多大中城市均加大了绿化投入力度,城市树木数量增长迅速,对树木管理提出了更高要求。树木管理权分散所引发的矛盾已较为明显,城市政府应该对这一问题有足够的重视,建议逐步将所有公共树木归于一个部门统一管理。

非公共树木指住宅区、学校、机关、工厂等地产权范围内的树木,其种植和养护由土地使用者负责。由于不同机构对环境要求和对种植城市树木的认识不同,树木的数量和质量差别较大。很多公共住宅区的树木管护职责不明晰,长期处于无人管理状态。这些树木应当作为房产的有机组成部分,纳入正常的物业管理工作范围。

3.2 管理水平低下树木管理具体表现为树木的种植、防护、养护和清理。现代化城市的树木管理一般依托于一个现代化的管理信息系统进行。如新加坡的作法是通过实地调查,将每棵树的位置、种名、树龄、长势和有关特性如胸径、树冠、树高等加以记录,并存入电脑作为基础信息库,之后定期更新相关信息,保持信息库的动态管理。利用这些动态信息不仅可以根据需要对树木实施有效管理,同时可以为城市规划和城市土地开发提供准确资料,避免或减少树木栽植与城市发展之间的矛盾。对我国城市而言,这一现代化的管理手段并不存在技术障碍,完全可以纳入城市信息化建设项目中加以实施。

但是包括南京在内的不少城市树木管理实际仍只是在维持树木的基本生存需求。管养措施及管理人员的专业知识都十分陈旧。例如对大树的“砍头”式重修剪(topping)在国外已停止使用多年,我国城市中却仍普遍存在。很多成年大树被削去主杆或主要分枝,只是为了促进枝杆的侧向生长、增强树木遮荫效果;或为了避免树木生长与邻近建筑物的矛盾;或为了使被遮挡的商店招牌广告显露出来。这种重度修剪不仅影响树木的景观效果,而且严重损伤树木的生理机能。砍伐后遗留的大面积伤口容易腐烂或被真菌感染,而去除的大量枝叶会削弱树木的光合作用功能,抑制其正常生长。国际栽培学会(ISA)及美国国家标准局(ANSI)A300条款都明确指出,成年树在一个生长季节内修剪量不应超过25%。我国城市树木修剪的随意性较大,或者修剪过度或者不加管理,应加强有关修剪标准的制定和监督执行力度。

另一方面,对于城市树木栽植的统一规划几乎为零,不利于城市森林的长远建设及与城市规划的协调。一个最为明显的例子是城市中适地适树的种植原则并没有得到很好贯彻,调查表明一些体量较大的树栽种在狭小的空间,建筑物和树木生长同时受到危害。由于缺乏规划,一些大树因道路拓宽而不得不被移栽或砍伐,由于选种不当,一些交通绿岛上的树种频繁更换,既造成经济损失又影响生态效益的发挥。一般而言,栽植规划应确定可栽植地点及对应的合适树种,这对大多数城市而言难度较大,但是有一个适合本城市栽种的树种清单就比较容易操作。这些推荐树种能帮助不具备专业知识的产权所有者选择树种,避免树种过度集中于几个常见种,从而促进城市树种的多样化。

3.3 法规的可操作性较差我国有关城市树木或城市绿化的政策、法律、标准非常多,在南京市一级执行的这类法规就多达30余种,根据内容可分为5大类:(1)综合性法律,如森林法、土地法;(2)国家、省、市的城市绿化管理条例;(3)绿化工程管理;(4)花园城市建设;(5)义务植树。这些法规除综合性法律外,大多属于部门法,实际适应范围往往与规定的适应范围并不一致。例如城市绿化管理条例规定园林局负责全市范围内的绿化管理,但受部门分割或管理能力等因素限制,其管理范围主要局限于公共绿地及行道树;条例规定区绿化管理所负有审核一般绿化工程的职责,但限于区绿化所的管理能力,这项措施基本没有实施。另外,各种法规的相互继承性或衔接性较差,对一些概念的界定不尽相同,如绿地、绿地率等,造成操作上的困惑。

美国有关城市树木管理的法规中有不少值得我们借鉴的地方。这些法规大致可分为3大类。首先是国家、州或市政府有关地域分区(zoning)法规中的有关条款,它们根据树木生长空间和生存环境需求规定与限制广告和商店招牌的使用。我国城市规划法中也可以参照增加此内容,明确对于树木生长环境的保护。第二是专门针对城市树木综合管理的法规,类似于我国的城市绿化条例。这类条例具体包括设立树木委员会的有关规定、树木管理者的责任、公众听证制度、许可证制度、罚款制度、植树及修剪标准、树木移栽规定等。结合我国现行城市管理体系,可以借鉴其对于非法移去树木后补栽树的规定。根据该规定,未经授权而损害或迁移树木,补栽的树木种类、株数、栽植地点都必需与树木局磋商后确定,以符合总体植树规划的要求,而补植树数量必需超过或等于被损害或移栽树总量,较之我国城市绿化条例中只规定补偿的绿化面积,这一规定更有助于保证城市树木的数量和质量。另外参照我国的城市规划委员会制度,建议成立市一级的树木管理专家咨询委员会,指导城市种植规划,并监督有关树木管理条例的实施。第三是针对私有土地上树木保护的法规。这些条例规定一般开发项目,申请者在申请开发许可证时必须提供相应的景观规划。该规划内容包括开发项目区范围、总体构架以及现有树木的确切位置,并且应在图上清楚标明保留、就近移栽和外迁的树木,同时必须注明在施工过程中对现有树木的保护方法与采取的技术措施等。结合我国现行城市土地开发管理体系,相应内容可以作为规划要求,并在项目前期审批时加以控制,保证和促进城市景观改善。

4 小结城市森林作为城市环境中最易为人感知的自然要素正越来越引起人们的重视,成为学者、公众与政府共同关注的课题。城市森林的内涵应是与城市居民生活关系密切的以乔木为主的植被,不应受林地面积大小的局限。基于对全球环境变化的高度关注,人们开始重新审视城市化对于全球环境的影响,城市的无节制蔓延受到广泛谴责,紧凑集约发展的城市形态被极力倡导,因此,城市森林对于城市环境的调节作用变得至关重要。今天,城市森林不仅以绿带的形式来约束城市的无序扩展,而且更多地被研究以廊道和网络的形式进入城市内部,贴近居民的日常生活,真正成为城市中的森林。我国城市高密度开发的现状,也不具备在城市内部营造大片森林的条件。由一切可能利用的小块土地通过廊道而结成的网络是未来城市森林发展的主要方向,对于强扰动因子作用下的城市树木生长规律和管理措施的研究能指导城市树木种植和维护,优化城市森林的结构。

车生泉, 宋永昌. 2001. 城市绿地景观卫星遥感信息解译--以上海市为例. 城市环境与城市生态, 14(2): 10-12. |

陈自新, 苏雪痕, 刘少宗, 等. 1998a. 北京城市园林绿化生态效益的研究(Ⅰ):北京园林绿化现状分析. 中国园林, 14(55): 57-60. |

陈自新, 苏雪痕, 刘少宗, 等. 1998b. 北京城市园林绿化生态效益的研究(Ⅱ):定量化研究城市园林生态效益基础手段的建立及园林植物生态功能的系列研究. 中国园林, 14(56): 51-54. |

高峻, 宋永昌, 张庆费. 2002. 遥感和GIS支持下的城市植被制图及其特征分析. 植物生态学报, 26(1): 1-9. DOI:10.3321/j.issn:1005-264X.2002.01.001 |

高峻, 宋永昌. 2001. 城市绿地系统动态及与土地利用关系研究--以上海西南地区为例. 城市环境与城市生态, 14(3): 18-20. |

冷平生, 高润清. 1995. 城市森林--提高我国城市绿化水平的新思路. 科技导报, 12: 59-61. |

周文佐, 潘剑君, 房世波, 等. 2002. 应用TM影像分析南京城市生态绿地格局. 城市环境与城市生态, 15(1): 4-9. |

Buhyoff G J, Gauthier L J, Wellman J D. 1984. Predicting scenic quality for urban forests using vegetation measurements. Forest Science, 30(1): 71-82. |

Davey Resource Group. 1993. Consolidating and communicating urban forest benefits. Savoy, IL: ISA Research Trust, 106.

|

DeWalle D R, Heisler G M, Jacobs R E. 1983. Forest home sites influence heating and cooling energy. Journal of Forestry, 81: 84-88. |

Galvin M F. 1999. A methodology for assessing and managing biodiversity in street tree populations: a case study. Journal of Arboriculture, 5(3): 124-128. |

Hauer R, Miller R W, Ouimet D M. 1994. Street tree decline and construction damage. Journal of Arboriculture, 20: 94-97. |

Ihse M. 1995. Swedish agricultural landscapes--patterns and changes during the last 50 years, studied by aerial photos. Landscape and Urban Planning, 31: 21-37. DOI:10.1016/0169-2046(94)01033-5 |

Jim C Y. 1987. Land use and amenity trees in urban Hong Kong. Land Use Policy, 4(3): 281-293. DOI:10.1016/0264-8377(87)90028-7 |

Jim C Y. 1996. Roadside trees in urban Hong Kong: part 2 species composition. Arboricultural Journal, 20: 279-298. DOI:10.1080/03071375.1996.9747123 |

Jim C Y. 2001. Species diversity of three major urban forest types in Guangzhou city, China. Forest Ecology and Management, 146: 99-114. DOI:10.1016/S0378-1127(00)00449-7 |

Jim C Y. 1987. The status and prospects of urban trees in Hong Kong. Landscape and Urban Planning, 14: 1-20. DOI:10.1016/0169-2046(87)90002-8 |

Jim C Y. 1989. Tree canopy cover, land use and planning implications in urban Hong Kong. Geoforum, 20(1): 57-68. DOI:10.1016/0016-7185(89)90017-1 |

Jim C Y, Liu H H T. 2000. Statutory measures for the protection and enhancement of the urban forest in Guangzhou city, China. Forestry, 73: 311-329. DOI:10.1093/forestry/73.4.311 |

Jorgensen E. 1970. Urban forest in Canada. Arborist's News: 43a-51a. |

Lo C P, Faber B J. 1997. Integration of Landsat Thematic mapper and census data for quality of life assessment. Remote Sensing Environment, 62: 143-157. DOI:10.1016/S0034-4257(97)00088-6 |

McBride J, Jacobs D. 1976. Urban forest development: a case study, Menlo Park, California. Urban Ecology, 2(1): 14. |

Miller R W. 1996. Urban Forestry: Planning and managing urban greenspaces. 2nd Edn.. New Jersey: Prentice Hall, 502pp.

|

Poracsky J, Scott M. 1999. Industrial-area street trees in Portland, Oregon. Journal of Arboriculture, 25(1): 9-17. |

Profous G V, Rowntree R A, Loeb R E. 1988. The urban forest landscape of Athens, Greece: aspects of structure, planning and management. Arboricultural Journal, 12: 83-107. DOI:10.1080/03071375.1988.9756380 |

Rowntree R A. 1986. Ecology of the urban forest——introduction to part 2. Urban Ecology, 9: 229-243. DOI:10.1016/0304-4009(86)90002-1 |

Rowntree R A. 1984. Forest cover and land use in four Eastern United States cities. Urban Ecology, 8: 55-67. DOI:10.1016/0304-4009(84)90006-8 |

Sanders R A. 1980/1981. Diversity in the street trees of Syracuse, New York. Urban Ecology, 5: 33-43. |

Sanders R A, Stevens J C. 1984. Urban forest of Dayton, Ohio: a preliminary assessment. Urban Ecology, 8: 91-98. DOI:10.1016/0304-4009(84)90008-1 |

Schroeder H W, Cannon W N. 1983. The aesthetic contribution of trees to residential streets in Ohio towns. Journal of Arboricuture, 9(9): 237-243. |

Welch J M. 1994. Street and park trees of Boston: a comparison of urban forest structure. Landscape and Urban Planning, 29: 131-143. DOI:10.1016/0169-2046(94)90023-X |

2004, Vol. 40

2004, Vol. 40