文章信息

- 李春干, 谭必增.

- Li Chungan, Tan Bizeng.

- 基于GIS的森林资源遥感调查方法研究

- A Study on Forest Resource Remote Sensing Surveying Method Based on GIS

- 林业科学, 2004, 40(4): 40-45.

- Scientia Silvae Sinicae, 2004, 40(4): 40-45.

-

文章历史

- 收稿日期:2002-11-05

-

作者相关文章

航天遥感技术(RS)在我国森林资源调查中的应用,始于20世纪70年代中期(李留瑜,1979)。自"三北"防护林遥感综合调查以来,随着研究的不断深入,技术方法不断完善,遥感技术在林业中的应用领域不断拓宽(罗磊,1999;董得红,1996;韩爱惠等,1999;包盈智等,1996;朱维凡,1999;邓国芳等,2001)。但是,从现有文献报道来看,森林资源遥感调查研究中有两个问题值得探讨:一是未产出基于1:1万地形图的小班基本图,从而限制了调查成果在南方集体林区中的应用;二是对历史调查资料的应用不够充分。对中小区域(县或林场)森林资源调查而言,卫星遥感资料提供的信息是有限的,而常规森林资源规划设计调查(二类调查)成果所提供的林地及森林信息是十分丰富的。因此,研究在遥感调查中充分利用历史调查资料,特别是小班调查基本图和属性数据库的方法,进一步提高遥图象判读的正判率和调查因子的估测精度,丰富调查信息,提高调查成果的适用性,是十分必要的。1999年,作者采用TM数据进行广西苍梧县森林资源遥感调查中,对在GIS支持下将前期二类调查基本图和遥感图象进行叠合,以小班为单元进行遥感图象判读和调查因子定量估测的方法进行了探讨,为提高森林资源遥感调查成果实用性提供一个有效途径。

1 研究区域概况广西苍梧县地处110°51′~111°41′E,北纬22°58′~24°10′N,属丘陵山区,为典型的南方集体林区。从资源调查的角度分析,该县森林具有如下分布特点和结构特征:交通方便,人口密度大(146.7人·km-2),4 314个村民小组广布于全县境内,村庄密布。森林、农田、村庄和江河交错分布;以丘陵地貌为主,坡度大,山坡陡削,山脊走向纵横交错,脉络不明显,缺乏大面积的坡面和连片的森林;森林所有权和经营权分散,经营目的、经营方式、经营强度差异较大,森林经营单元较小,森林分布间断、破碎。1987年全县森林资源规划设计调查共区划了4.95万个小班,林地小班平均面积<8 hm2;地处南亚热带,北回归线横穿境内,高温多雨,森林植被种类繁多、树种结构和林层结构较为复杂。除部分为马尾松(Pinus massoniana)、杉木(Cunninghamia lanceolata)、湿地松(Pinus elliottii)组成的针叶纯林和以黧蒴栲(Castanopsis fissa)、肉桂(Cinnamomum cassia)和八角(Illicium verum)等组成的人工阔叶纯林外,相当一部分属马尾松和天然阔叶林组成的针阔混交林,以及由阔叶树种组成的阔叶混交林;由于高温多雨,森林植物生长迅速,森林采伐后五节芒(Miscanthus floridulus)、蕨类和阔叶树萌芽等迅速生长并覆盖林地,因此极少见到稞露土地,未成林造林地、采伐迹地、其它无立木林地和荒地、稀疏灌木林地之间在外貌上区分不明显。由于以上原因,形成了项目研究区内森林分布比较破碎、类型多样、结构复杂,相邻林地之间的森林在经营目的、树种、林层结构和生长状况等差异较大。

2 研究方法 2.1 基本思路20世纪50年代以来,我国大多数森林经营单位都进行过多次森林资源规划设计调查,积累了丰富的调查资料。特别是小班基本图和小班属性数据库(或小班调查卡片),详细地反映了小班土地种类、优势树种、林分年龄、林木蓄积量等的历史变化过程。据5个山区、丘陵县的统计分析,当间隔期为5 a时,小班界线、土地种类、优势树种发生变化的林地小班约占全部林地小班的20%~40%;当间隔期为10 a时,变化率约为40%~70%。非林地小班中,间隔期为5 a时,小班界线、土地种类变化率约为5%~15%;间隔期为10 a时变化率为10%~25%。即当间隔期≤10 a时,一般至少有50%的小班界线、土地种类和优势树种没有发生变化,因此,充分利用这些信息,将有助于提高遥感图象判读的正判率和调查因子的估测精度。

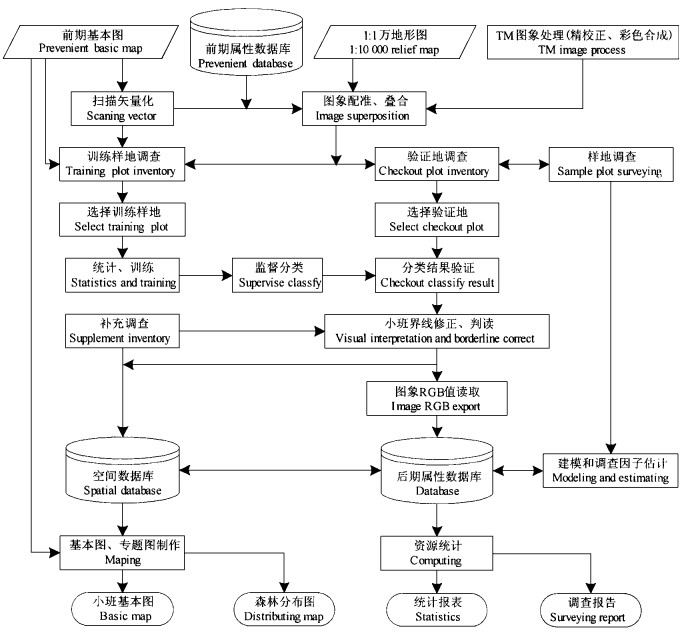

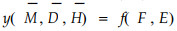

2.2 技术方法 2.2.1 总体数据流前期调查资料介入森林资源遥感调查的方法,可以通过将前期小班调查基本图扫描矢量化后与遥感图象叠合的方法实现。具体方法是:(1)将前期基本图(1987年)通过扫描矢量化的方法进行数字化;(2)将数字化的基本图通过某种方法(如ODBC等)与前期小班属性数据库进行连接;(3)在GIS支持下将数字化的前期基本图与遥感图象叠合;(4)在进行遥感图象判读时,参考前期小班界线、土地种类、优势树种、林分年龄等前期调查因子;(5)在进行调查因子估计时,对于保留小班,将前期林分年龄、平均直径、平均树高等因子作为因变量参与估计。具体流程如图 1。

|

图 1 综合数据流图 Fig. 1 Schematic diagram of synthesis data flow |

在GIS支持下,将地形图和经数字化并通过一定方法连接前期属性数据库的前期小班基本图与遥感图象叠合。根据遥感图象的色彩、结构、纹理以及地理相关性等,选取一定数量的斑块作为训练样地,采用小班调查方法进行野外实地调查。将野外调查勾绘的训练样地边界通过屏幕矢量化的方法叠合到遥感图象上,并对其灰度分布特征参数进行统计分析,据此对遥感图象进行监督分类。分类结果经验证地数据进行验证后,采用栅格转矢量的方法,提取初步分类界线。

在GIS支持下,通过配准的方法将初步分类界线图、前期基本图、地形图和遥感影图象进行叠合。在进行图象判读时,参考前期小班界线和属性数据,以遥感图象的色彩、结构、纹理以及地理相关性等为基础,确定小班划分方案,采用屏幕矢量化的方法对前期小班界线进行逐一修正,并通过人机交互方式逐一进行小班土地种类、优势树种、郁闭度、林分年龄、地貌、坡向、坡度、坡位、成土母岩、土壤种类等调查因子判读和属性赋值,得到带有属性的小班分布面(poly)图层和小班属性数据库。

在GIS软件环境中对小班分布面(poly)图层进行编辑、标注,叠加林班界线和行政界线图层,以栅格地形图为背景,经整饰后以图幅为单位,输出基于1:1万地形图的小班基本图。

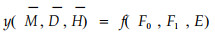

2.3 调查因子遥感估测方法遥感调查蓄积量的多元回归估计数学模型一般式如下(赵宪文等,2001):

|

(1) |

式中V为林分蓄积量,F为林分特征值(郁闭度、年龄、各波段灰度值、比值等),E为环境特征值(地貌、坡向、坡位、土壤等)或其它有关因子。

当对林分平均直径(D)、平均树高(H)、每公顷蓄积量(M)进行联合估计时,(1)式可写为:

|

(2) |

式中y(M,D,H)为估测因子。

现有报道中,森林蓄积量估测的基础数据大多采用现状数据(赵宪文,1997;韦希勤等,1999;赵宪文等,2001;冯仲科等,2001)。实际上,对保留小班而言,森林生长具有极强的继承性,森林蓄积量与林分前期调查因子,如林分年龄、每公顷蓄积量、平均直径、平均树高等具有密切的关联性,并且呈正相关关系。因此,充分利用前期调查资料,将有助于提高调查因子的估测精度(李春干等,2003)。

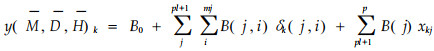

当考虑前期调查因子,并对林分平均直径(D)、平均树高(H)、每公顷蓄积量(M)进行联合估计时,(2)式可写为:

|

(3) |

式中F0为前期调查因子(林分年龄、平均直径、平均树高、每公顷蓄积量等),F1为林分特征因子(郁闭度、年龄、各波段灰度值、比值等)。

前期调查因子可通过前期小班属性数据库读取。遥感图象各个波段灰度值和比值通过图象处理软件读取和计算。环境因子值以前期小班属性数据库为参考,通过叠合地形图判读取得。

采用数量化回归模型Ⅰ,则(2)、(3)可通过下式求解(郎奎建等,1989):

|

(4) |

对于非保留小班,由于缺乏林分前期调查数据,因此其调查因子估计采用(2)式通过数量化回归模型Ⅰ求解。

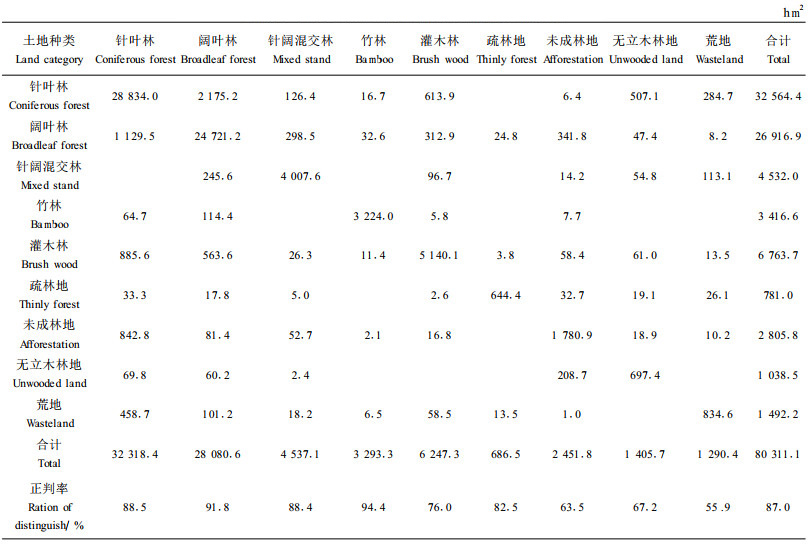

3 结果分析 3.1 正判率2000年进行研究区域的森林分类区划界定时,利用本研究产出的1:1万小班基本图,对全县59 166个小班中的12 029个公益林小班的土地种类、优势树种和林分平均年龄进行了实地逐一核实和调查,据此作遥感判读的交叉矩阵计算正判率。结果表明:全县土地种类的综合正判率为87.0%,其中主要地类如针叶林、阔叶林、针阔混交林和竹林的正判率均超过85%。但未成林造林地、无立木林地和荒地的正判率较低(表 1)。正如前所述及,在研究区域内,这几种土地种类的外貌特征不明显,即使在野外都较难区分。

|

|

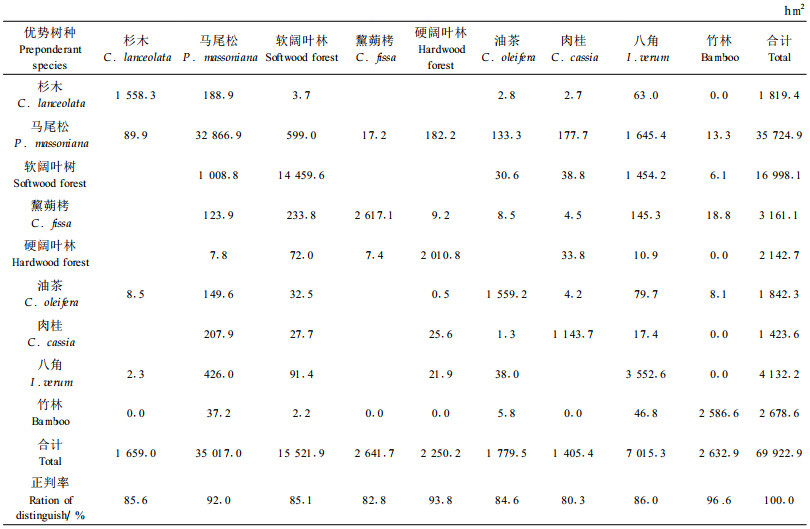

杉木、马尾松、软阔叶林、硬阔叶林和八角、竹林(主要为粉单竹Lingnania chungii和撑篙竹Bambusa pervariabilis)的正判率均 > 85%。黧蒴栲、油茶(Camellia oleifera)和肉桂的正判率略低,但均≥80%(表 2)。

|

|

进一步分析可知,杉木主要误判为马尾松(误判率为10.4%),马尾松主要误判为八角(4.6%),黧蒴栲主要误判为软阔叶林(7.4%)和八角(4.6%),硬阔叶林主要误判为软阔叶林(3.4 %),油茶主要误判为马尾松(8.1%)和八角(4.3%)。

对土地种类、优势树种、林分龄组共29个因子的遥感判读进行交叉验证,得到基于小班面积的综合正判率为84.6%。

上述结果表明了在GIS支持下,遥感图象的判读精度达到了较高的水平。本研究的最小区划面积达到0.5 hm2。

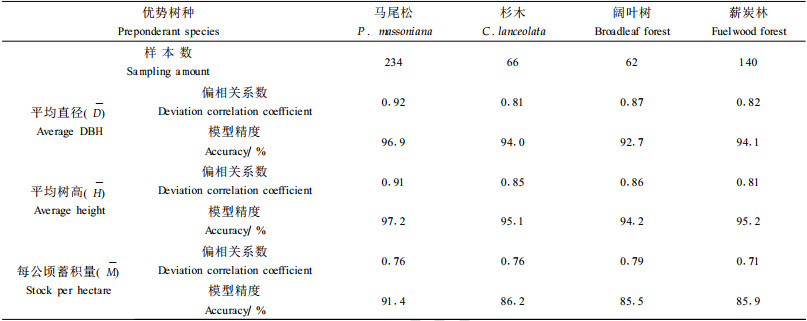

3.2 调查因子估测精度分别优势树种建立保留小班的林分平均直径(D)、平均树高(H)、每公顷蓄积量(M)的估测模型。D、H的偏相关系数均≥0.8,M的偏相关系数略低,但都≥0.7。D、H的模型精度均≥90%,的模型精度稍低,但≥85%(表 3)。

|

|

对模型作进一步的残差分析,结果表明:马尾松D、H、M残差≤15%的样本分别为88.8%、90.8%和89.0%;杉木D、H、M残差≤15%的样本分别为85.6%、86.1%和85.8%;阔叶树D、H、M残差≤15%的样本分别为85.3%、85.2%和82.0%;薪炭林D、H、M量残差≤15%的样本分别为83.1%、83.9%和79.7%,说明所建立的估测模型具有较高的精度。

4 讨论与结论1:1万基本图是南方集体林区林业生产经营和调查规划设计主要基础资料。实践证明,不产出基于1:1万地形图的小班基本图的调查成果实用性很差。本研究在GIS支持下将1: 1万地形图和遥感图象配准后进行目视判读,完成判读后经适当编辑即可产出基于1:1万地形图的小班基本图。

前期小班界线和属性数据只是图象判读的参考依据,必须根据色彩、结构、纹理以及地理相关性等进行遥感图象的判读,逐一修正原有小班界线或重新划分小班,并对小班属性赋值。

与传统的遥感方法相比,本方法中有林地正判率有了较大幅度的提高。研究区域内人工造林主要为马尾松林,未成林(1~3 a)与低龄幼龄林(4~5 a)在外貌上和图象表现的区别都不明显,因此常将未成林地误判为针叶幼林。无立木林地(主要为采伐迹地)、未成林地和荒地的植被覆盖主要为五节芒、蕨类和阔叶树萌芽等,外貌区分也不明显。光谱分析表明:未成林地和无立木林地之间,未成林地、荒地和针叶幼林之间的差异不显著。由此造成了无立木林地常误判读为未成林地,荒地常误判为针叶幼林,从而导致了未成林地、无立木林地和荒地的正判率较低。

遥感图象判读正判率与小班区划的详细程度密切相关。区划的平均面积越大,正判率越高。因此仅用正判率来评价判读效果是不全面的,也是不客观的,必须同时考虑小班区划的平均面积。本研究对总面积为325 571.9 hm2的研究区域共区划了59 166个小班,平均小班面积为5.5 hm2,最小区划面积为0.5 hm2,小班区划基本达到了森林资源规划设计调查的水平。

文中讨论的方法应用的前提是研究区域拥有近期小班基本图和小班属性数据库(或小班调查卡片),且其间隔期一般不宜超过10 a。在采用本方法进行遥感调查之前,应利用前期调查基本图随机抽取100个以上小班进行实地检查,计算其小班界线、土地种类、优势树种的变化率,若小班的界线、优势树种变化率≥50%,不宜采用本方法。

包盈智, 赵宪文, 袁凯先, 等. 1996. 卫星数据用于森林资源二类调查的效益评估和分析. 林业资源管理, (5): 67-70. |

邓国芳, 蒙彬. 2001. 广西河池地区利用航天遥感技术进行森林资源调查技术研究. 中南林业调查规划, 21(1): 14-16, 19. DOI:10.3969/j.issn.1003-6075.2001.01.003 |

董得红. 1996. TM卫星影像图在荒漠化土地普查与监测中的应用. 林业资源管理, (6): 72-74. |

冯仲科, 游先祥, 任谊群. 2001. 基于3S的森林资源与环境监测系统构想. 北京林业大学学报, 23(4): 90-92. DOI:10.3321/j.issn:1000-1522.2001.04.020 |

韩爱惠, 郑冬梅, 等. 1999. 遥感技术在辽河三角洲湿地监测中应用的可行性研究. 林业资源管理, (3): 46-50. |

郎奎建, 唐守正. 1989. IBM PC系列程序集-数量统计、调查规划、经营管理. 北京: 中国林业出版社.

|

李春干, 谭必增. 2003. 历史调查数据参与森林调查因子遥感定量估测的研究. 林业资源管理, (1): 58-61. DOI:10.3969/j.issn.1002-6622.2003.01.017 |

李留瑜. 1979. 林业调查技术的回顾与思考. 林业资源管理, (6): 50-57. |

罗磊. 1999. 结合GIS的遥感专题地图编制与应用. 林业资源管理, (4): 63-66. DOI:10.3969/j.issn.1002-6622.1999.04.019 |

韦希勤, 李明华. 1999. 浅议卫星遥感在我国森林调查中的应用. 华东森林经理, (3): 50-53. |

赵宪文. 1997. 林业遥感定量估测. 北京: 中国林业出版社.

|

赵宪文, 李崇贵. 2001. 基于"3S"的森林资源定量估测. 北京: 中国科学技术出版社.

|

朱维凡. 1999. TM卫星图象在二类调查应用中的探讨. 林业资源管理, (3): 54-56. |

2004, Vol. 40

2004, Vol. 40