文章信息

- 任盘宇, 肖文祥, 邹寿青, 刘祖瑜.

- Ren Panyu, Xiao Wenxiang, Zou Shouqing, Liu Zuyu.

- 滇南红厚壳的造林技术研究

- The Silviculture of Calophyllum Polyanthum (Guttiferae)in China

- 林业科学, 2004, 40(3): 189-192.

- Scientia Silvae Sinicae, 2004, 40(3): 189-192.

-

文章历史

- 收稿日期:2002-09-03

-

作者相关文章

滇南红厚壳(Calophyllum polyanthum)是藤黄科(Guttifereae)高大乔木,高30~35 m,胸径达1.2 m。树冠在林中或散生时均呈塔形,树干通直圆满,自然整枝良好,枝下高高,出材率高;木材纹理直,结构较细且均匀,木质软硬适中、强度中等,锯解和旋刨性能极佳,表面平滑光洁,易干燥,不开裂,少变形,油漆后光亮红润,胶粘极好,握钉力中等。耐腐能力强。在原产地是老百姓建房、做家具爱用的树种之一(邹寿青等,1999)。

滇南红厚壳在我国主要分布于云南省南部西双版纳、思茅、临沧等地海拔550~1 800 m的热带山地雨林、热带雨林中,老挝、缅甸、印度等也有分布。随着生境的改变及当地百姓对其偏爱性采伐利用,现其野外自然资源已十分稀少,仅在一些保护区及国有林内有零星的团状分布,已被列为国家三级保护植物(邹寿青等,1999;西南林学院等,1988)。目前仅在西双版纳热带植物园有小面积栽培,国内外尚无有关滇南红厚壳造林技术的系统研究和报道。发展滇南红厚壳造林对保护该树种、解决全面禁伐天然林后给老百姓带来的建房用材难等问题具有十分重要的意义,同时也为我国热带及泛热带地区增加一个好的造林树种。

1 材料与方法 1.1 种子和育苗试验1998、1999年从云南省景洪市大勐龙镇勐宋(E100°29′,N21°28′)海拔1 600 m的山地雨林中采种,用常规方法进行种子一般特性测定,萌发试验分别采用果、种子、种仁在沙床上播种,每天观测记录,萌发率连续60 d没有变化为结束。种子贮藏试验在西双版纳热带植物园分别用室温布袋贮藏、室温干沙贮藏和自然阴干15 d(含水量为42%)的种子,用铝薄密封后贮藏于西双版纳热带植物园种子库4℃库,分别于2、3、4、8、10个月时进行种子萌发试验,其余种子在西双版纳热带植物园及思茅地区景谷县凤山育苗,育苗时先在沙床上播种,待胚芽出土后移入营养袋。

1.2 地理适应性试验于1999年用1年生苗送不同海拔、不同气候条件的昆明、玉溪、临沧、思茅等7个点种植,适时记录生长成活情况,并于2 a后调查保存率。

1.3 造林定植试验分别于1998-08、1999-06、2000-06、2001-06用3月苗、1 a苗、2 a苗在西双版纳热带植物园及景谷凤山、思茅白木河进行造林定植,设计了不同苗木类型(1 a裸根苗与袋苗)、不同苗龄(3月苗、1 a苗、2 a苗),不同遮荫水平(在定植点周围用树枝“搭荫枝”,下称“遮荫”;在郁闭度为40%~60%的林下种植,下称“林下种植”及全光照)及起苗时不同叶面修剪水平对比(不剪叶、每片叶剪1/2、2/3及半截干、叶片全去等5种方式);同时用每叶剪1/2的修剪分别在不同的坡向作造林试验。定植3个月时检查成活率、半年及1 a时检查保存率。

1.4 生长速度测定前3 a为1999年定植苗每年6月测定,15 a数据为1987年定植于西双版纳热带植物园的数据(种子采集地相同)。

2 结果与分析 2.1 种子及育苗特性滇南红厚壳果实在高海拔地区(1 200 m以上)4月下旬至5月上旬成熟,在低海拔地区(550~700 m)于1月中旬成熟,果实成熟时其颜色从绿色渐变为暗绿色并落果,采收可上树打落并在树下收集。果实椭圆球形核果,直径2~3 cm,长3.0~4.2 cm,千粒重12.2~14.1 kg,种子千粒重7.0~8.5kg。刚采收的果实含水量53.34%,种子含水量为65.08%。

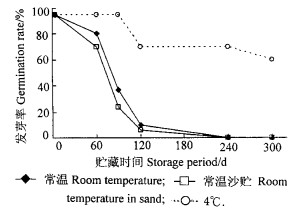

滇南红厚壳种子含水量较高,不耐贮藏,在常温下存放4个月后种子发芽率降到10%左右,自然干燥15 d种子含水量降至42%后密封贮藏于4℃冷库内可贮藏到10个月,但其萌发率仅为60%(图 1)。刚采集的种子萌发率最高,故采种后应及时播种。也可考虑适当降低种子含水量后密封贮藏于4℃环境,待有条件时播种。

|

图 1 不同贮藏方式和时间的发芽率 Fig. 1 The germination rate of different storage condition and period |

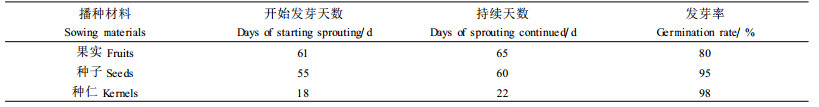

采用种仁播种发芽率最高,达98%,且发芽迅速,播种后18~40 d胚芽出土,出苗整齐,用种子播种发芽慢而不整齐。直接用果实播种也有较好的发芽率,但胚芽出土最慢,也不整齐(表 1)。胚芽出土后可逐步移入营养袋培育。

|

|

滇南红厚壳1 a苗根系生长以主根生长为主,须根很少。进袋3个月主根长20 cm,半年苗根长30 cm,这时主根已穿出营养袋,1 a后主根长50 cm。而在移苗后半年采用将穿出的部分切除的方法进行切根处理的袋苗1a时主根长也达45 cm。而采用不通底袋育苗,其主根不易穿出袋,而在袋内盘绕,穿出部分不多。2 a苗的须根数量明显比1 a苗增多。

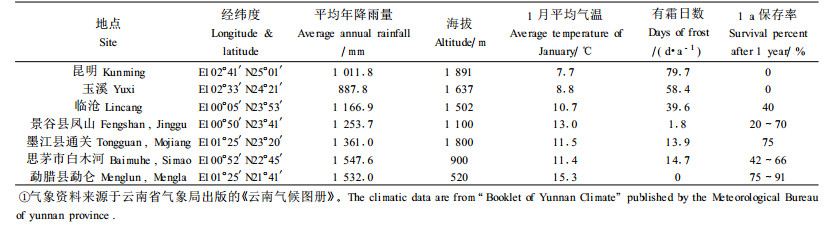

2.2 地理适应性定植在7个试种点的滇南红厚壳除昆明、玉溪经过连续1周霜冻后全部死亡外,其它5个点均能正常生长(表 2)。比较各点气候特点可见,冬季低温是制约正常生长的主要因素。其原产地每年也偶有1~2 d霜冻,但大多数年份全年无霜。如果出现连续1周以上霜冻的地方则不宜种植。由此可以看出滇南红厚壳可在北回归线以南、1月平均温10℃以上、无霜期350 d以上的地区发展种植。

|

|

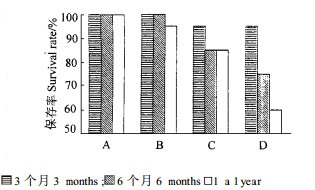

从各造林定植点的情况可以看出滇南红厚壳对立地条件有一定的要求,喜爱微酸性、水分较好的壤性土壤,在采伐迹地上生长较好,在砂砾含量较高、坡度较大(大于30°)、水分条件较差的地段生长不良。在同一造林点的不同坡向上,造林保存率呈现出半阴坡>阴坡>阳坡>脊地的规律(图 2)。可以看出,滇南红厚壳的幼苗期喜阴湿环境,造林地最好选择在土壤水湿条件较好的阴坡和半阴坡。

|

图 2 不同坡向对造林成活率的影响 Fig. 2 Influence of different aspects of slope on the survival percent 2 a苗,不遮荫2-year-old seedlings, without sunshading;图中A为半阴坡A:Semi-shade slope;B为阴坡B:Shade slope; C为阳坡C:Sun slope;D为山顶D:Mountatin top. |

用1年生裸根苗造林成活率很低,采用定植后加遮荫方法试验,裸根苗造林试验成活率仅18%,1 a后保存率7%,而采用营养袋苗的造林试验成活率达71%,1 a后保存率62%。说明1 a苗很难用裸根苗定植成活,发展造林应培育容器苗。

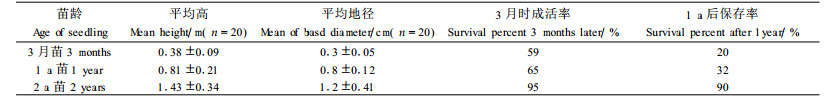

2.5 造林定植苗龄幼苗雨季定植均具较高成活率,但3月苗和1 a苗定植后1 a的保存率明显下降,而2 a苗具较高的保存率(表 3)。主要由于1 a以内的幼苗根系还以直根系为主,侧根不发达,在起苗定植中有可能伤及根系,植株蓄积的营养物质不够丰富,雨季中恢复和生长的营养物质还不足以度过漫长的旱季;而2 a苗则具较发达侧根系统,并且植株蓄积了较充足的营养物质,在水分条件好的雨季能迅速恢复并生长,在旱季来临时已有较强抗旱性。

|

|

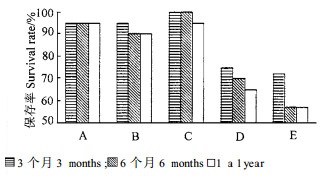

造林起苗时会对根系造成损伤,为了保障成活率,采用修剪部分叶片或截干的方法,以减少定植后过多的叶面蒸腾失水。从图 3可见,滇南红厚壳2 a袋苗用常规方法起苗,可采用每个叶片剪去一半或半截干进行叶面修剪,以保证根系吸收和叶面蒸腾的水分平衡。如在起苗搬运过程中不损伤根系,可不作叶面修剪,也能有较高的成活率;而修剪强度过大,反而会降低造林成活率。

|

图 3 不同叶面修剪方式的保存率 Fig. 3 The survival percent of seedlings in different leaf cut ways 2 a苗,不遮荫2-year-old seedling, without sunshading;A全叶A:Remaining all of leaves; B截干B:Cut half bole; C剪1/2叶C:Cut half leaf individually; D剪2/3叶D:Cut 2/3 leaf individually; E去全叶E:Cut all of leaves. |

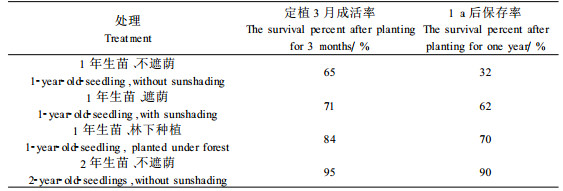

通过试验可见,1年生滇南红厚壳幼苗造林的成活率和保存率与遮荫管理水平有明显相关性(表 4),不遮荫成活率及保存率较低,而在幼苗四周“搭荫枝”具有较高的成活及保存率,但此种办法会增加造林成本,不利于大规模造林。在郁闭度40%~60%的次生林或低质林下造林,成活及保存率均较高,是1 a苗造林的理想造林地。而2 a苗对光照具有较强的适应性,是全光照条件下较理想的造林苗。

|

|

滇南红厚壳生长速度中等,造林前3 a生长较慢,平均年高生长0.5 m,地径生长0.7 cm,定植3 a时平均高2.1 m,地径2.5 cm,定植15 a时平均高14.3 m,平均胸径25 cm,树高年平均生长量0.8 m,胸径年平均生长量1.5 cm,生长速度为中等。

3 结论与讨论滇南红厚壳为典型的雨林树种,其幼苗期不耐光照,生长达一定标准后又十分喜光。且其根系为直根系,造林时应充分考虑这一特性,1 a苗上山最好采用遮荫的办法或在郁闭度为40%~60%的低质林、次生林下造林,在全光照条件下造林最好培育2 a苗。滇南红厚壳对水湿条件要求较高,造林时应选择较好立地。发展造林的制约因素是冬季的低温,可以在北回归线以南,无霜期350 d以上的热带、亚热带地区如云南南部、广西南部及海南等地海拔500~2 000 m地区的半阴坡及阴坡作为造林树种。

红厚壳属(Calophyllum L.)植物树干中含大量胶质浸填体,使其木材具有较好的耐腐能力。在菲律宾吕宋岛附近打涝的一艘400 a前的西班牙古船上,同属的红厚壳(C. inophyllum)船体起主要的保护作用(Detienne,1999)。该属植物大多含有吡喃类香豆素化合物,多具有抗HIV活性,其中几种如calanolida A、calanolida B、inophyllum A、inophyllum P等具明显抑制HIV逆转录酶的作用,且其毒性低、安全性好,是目前抗艾滋病的热点先导物,有望成为治疗艾滋病的新一代非核苷酸类药物(Kashman et al., 1992;Patil et al., 1993)。在滇南红厚壳种子中目前已发现5种类似化合物(陈纪军等,2001),在其树皮、树叶、果肉等部寻找该化合物的工作及其抗HIV活性的试验也正进行中。发展规模种植有望带来巨大的经济和社会效益。

阔叶树种造林普遍冠幅大,单位面积上定植的株数较少,导致木材产量较少。如热带速生树种团花(Anthocephalus chinensis),单株胸径生长量可达2 cm·a-1,树高生长量可达2.5 m·a-1,12 a可成材,但其成年树木冠幅达12 m×12 m,工艺成熟时只能285株·hm-2。滇南红厚壳树冠呈塔形,具有冠幅小的特点,可以适当密植。15年生树木的冠幅为4 m×4 m,造林初植密度用1 110~2 640株·hm-2(株行距2 m×2 m~3 m×3 m),单位面积上的定植株数可达团花的4倍,从而得到较大的平均单产,是较好的阔叶造林树种。在热带地区造林(海拔900 m以下)可采用与团花进行带状混交的办法,团花以3 m×6 m定植,次年或第3年在行间以2 m×2 m定植滇南红厚壳,1年生团花平均高达2 m,2 a生达5 m,可以为滇南红厚壳幼树提供荫蔽,当团花达工艺成熟时,将其采伐利用,这时滇南红厚壳已渡过了幼年的喜阴期而转为喜阳性,这样可以充分利用树种特性,增加单位面积的经济产出。

陈纪军, 许敏, 罗士德, 等. 2001. 滇南红厚壳的化学成分. 云南植物研究, 23(4): 521-526. DOI:10.3969/j.issn.2095-0845.2001.04.018 |

西南林学院, 云南省林业厅. 1988. 云南树木图志(上). 昆明: 云南科技出版社, 624.

|

邹寿青, 任盘宇, 肖文祥等.滇南红厚壳.见: 叶如欣、莫树门、邹寿青.中国云南阔叶树及木材图鉴.昆明: 云南大学出版社, 1999: 97

|

Detienne P. 1999. Timbers from an ancient Spanish galleon. Bois et Forets des Tropiques, (261): 84-86. |

Kashman Y, Gustafason K R, Fuller R W, et al. 1992. The calanolide, a novel HIV-inhibitory class of coumarin derivatives from the tropical rainforest tree. Calophyllum lanigerum. J Med Chem, 35(15): 2735-2743. DOI:10.1021/jm00093a004 |

Patil D P, Freyer A J, Eggleston D S, et al. 1993. The inphyllums, novel inhibitors of HIV-1 reverse transcriptase isolated from the Malaysian tree. Calophyllum inphyllum Linn. J Med Chem, 59(10): 4131-4138. |

2004, Vol. 40

2004, Vol. 40