文章信息

- 王兵, 崔向慧, 包永红.

- Wang Bing, Cui Xianghui, Bao Yonghong.

- 民勤绿洲荒漠过渡区辐射特征与热量平衡规律研究

- Characteristics of Radiation and Heat Balance in Transitional Region between Oasis and Desert

- 林业科学, 2004, 40(3): 26-32.

- Scientia Silvae Sinicae, 2004, 40(3): 26-32.

-

文章历史

- 收稿日期:2003-01-22

-

作者相关文章

2. 中国农业大学研究生院 北京 100094

2. Graduate School of China Agricultural University Beijing 100094

生态学中,能量因子的研究一直是非常重要的组成部分(蔡锡安等,1997)。近地面层辐射平衡和热量平衡的分配结构表征了大气与地面之间的湍流交换强弱,是决定小气候形成的基本因素。无论裸地还是植被冠层,其表面的蒸发散、显热交换及其它各种生命活动都离不开能量的转移和输送,只有搞清不同地表条件下近地面层辐射平衡和热量平衡的能量分配,找出控制小气候形成的主导因子,才能提出改善小气候的措施。近年来,国内外气象学家、生态学家和地理学家在湖泊、草原、农田、森林及农田防护林网下垫面条件下进行了大量的研究(李胜功等,1994;邹基玲等,1994;范兴海等,1995;周国逸等,1999;孙刚等,2000),对绿洲区或荒漠区的热量平衡和辐射特征也开展过不少研究(Smith,1986;沈志保等,1994;贺文君等,1996;Henrg,1996;魏文寿等,1997;李玉灵等,1998),但对绿洲荒漠过渡区有植被覆盖的灌丛沙包和裸露流动沙丘下垫面条件的辐射与热量平衡问题的研究却并不多见(李彦等,1996;刘树华等,1994)。本文研究了甘肃民勤绿洲荒漠过渡区主要生态系统类型的辐射状况、特征以及热量平衡规律,目的在于揭示不同荒漠化阶段下垫面近地面层热量平衡各项分配上的差异,为确定该地区水热结构优化模式与改善区域小气候提供理论依据。

1 研究地区概况民勤县地处甘肃省西部河西走廊东段北侧的石羊河下游,腾格里与巴丹吉林两大沙漠前缘交汇区,属温带大陆性极干旱气候。干燥多风沙,昼夜或季节性温差大,蒸发强烈,光照充足但降水较少。多年平均降水量113.2 mm,主要集中在7—9月(占全年的66.0%);年均蒸发量2 580.7 mm,为降水量的23.4倍;年8级以上大风日为27.8 d,年沙尘暴日数为37 d,风沙危害严重;多年平均气温7.6℃。该地区的地带性土壤为灰棕漠土,隐域性土壤有盐土、草甸土、风沙土等。天然植被主要是白刺(Nitraria tangutorum)和红柳(Tamarix ramosissima)灌丛沙包;另在一些沙丘、丘间地上,还生长有大量的红砂(Reaumuria soongirica)、霸王(Zygophyllum xanthoxylum)、花花柴(Karelinia caspica)等沙生灌木树种以及盐爪爪(Kalidium foliatum)等草本植物。

实验样地选在民勤县西北大约29 km的刘家地村(103°15′E,38°38′N)绿洲农业区外缘。从东面绿洲边缘到西面流动沙丘的交错带内呈现出大量白刺、红柳等灌丛沙丘与丘间地相间分布的景观。

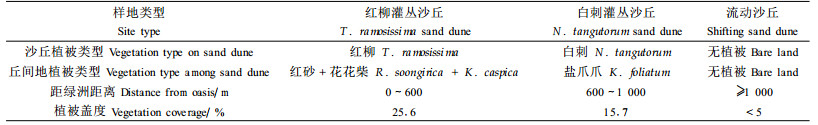

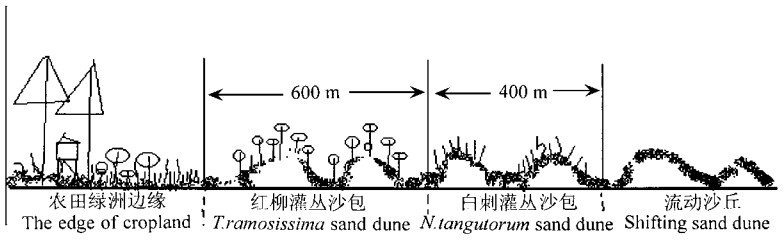

2 样地选择与研究方法2000年7—9月,从农田绿洲边缘开始,依次选择红柳灌丛沙丘、白刺灌丛沙丘与流动沙丘3种类型作为观测样点(图 1)。由于距绿洲的距离不同,样地的植被分布特点也有很大差异(表 1)。

|

图 1 试验样带分布示意图 Fig. 1 Experiment sample belt distribution sketch map |

|

|

2000年7—11月、2001年6—11月在研究地区红柳灌丛沙丘、白刺灌丛沙丘和流动沙丘3个试验样点上安置3台自动微气象观测系统和水分测定系统进行连续定位观测。观测项目有太阳辐射、净辐射、反射辐射、土壤热通量、2个高度(0.5 m和2.0 m)的风速风向、空气温度和相对湿度、气压、4个深度的土壤温湿度(5、25、50、80 cm)以及8个层次的土壤水分。自动观测系统自带数据采集仪自动记录观测数据,每10 min 1次,取观测数据30 min的平均值。

2.2.2 热量平衡各分量的计算 热量平衡各因子的计算公式如下(王正非等,1985;陆鼎煌,1994):感热通量:H(W·m-2)=927.6K1(T0.5-T2.0)Pz/Po,式中:T0.5和T2.0分别为0.5 m和2.0 m高度的气温(℃),Pz和Po分别为海平面标准气压和测点处气压(hPa),K1为湍流交换系数,K1=0.104Δu(1+1.38ΔT/Δu2),式中:Δu=u2.0-u0.5(风速差,u2.0和u0.5分别为2.0 m和0.5 m高度的风速),ΔT=T0.5-T2.0(气温差)。

潜热通量:LE(W·m-2)=1 436.7K1(e0.5-e2.0),式中:e0.5和e2.0分别为0.5 m和2.0 m处的水汽压。

土壤热通量G(W·m-2)可根据热量平衡方程求得:Rn=H+G+LE,式中:Rn是净辐射通量(W·m-2)。

计算出来的土壤热通量值可与自动探头测出的数值进行对比。

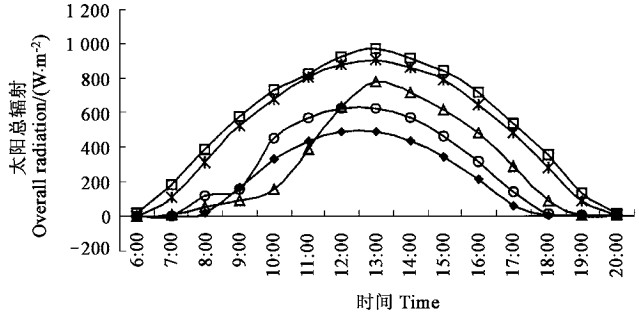

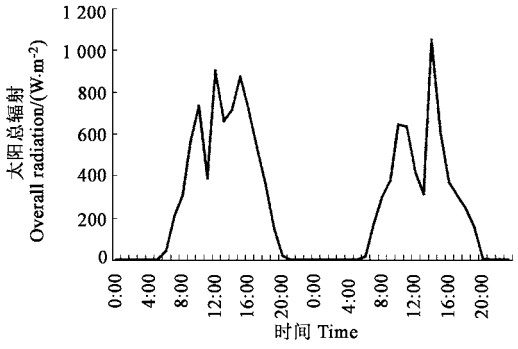

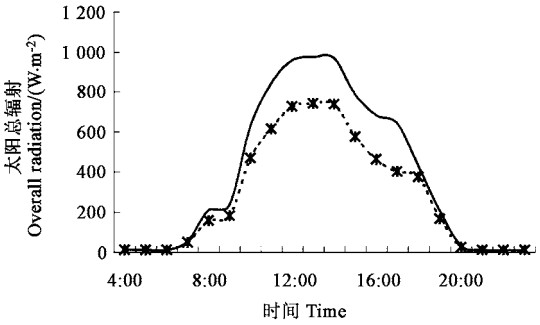

3 结果与分析 3.1 太阳总辐射变化特征分析 3.1.1 太阳总辐射季节变化与日进程据样地不同月份晴天的小气候自动观测数据结果分析(图 2),该地区太阳总辐射在一天内的变化呈现单峰型曲线,最大值出现在13:00左右。然而,云对总辐射的影响很大,多云天气的总辐射强度的变化也比较复杂,其日进程可能呈现“双峰”或“多峰”曲线(图 3)。

|

图 2 绿洲荒漠区太阳总辐射日变化曲线 Fig. 2 The diurnal change curves of the overall radiation at eco-tope between oasis and desert —□—07-13;—|x—08-18;—△—09-27;—○—10-25;—◆—11-13. |

|

图 3 多云状况下太阳总辐射日变化曲线 Fig. 3 The diurnal change curves of the overall radiation under cloudy weather |

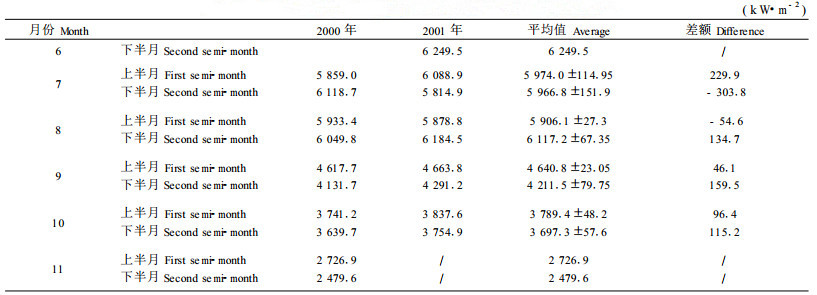

从图 2还可以发现太阳总辐射的季节性变化:在晴天情况下,7月份太阳辐射在日变化的各个时段都最强,11月最低。而且,由于日落时间的差异,太阳辐射在一天中减少到最低值的时刻也不同,7月份是在20:30,11月份则在17:30左右。为便于年际间季节变化的比较,将其以半月总量形式计算统计(表 2)。年际间太阳总辐射同期半月总量相差最大的可达303.8 kW·m-2,出现在7月下半月,此差额为其平均值的5.1%。

|

|

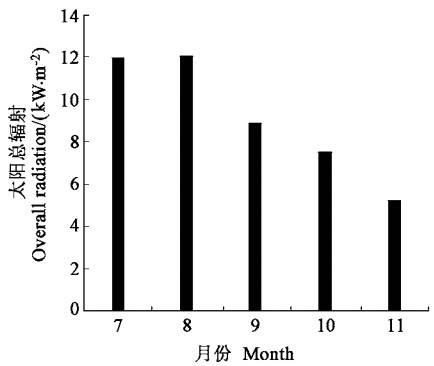

太阳总辐射的时间动态与太阳高度角及云量的变化相关显著,并且太阳高度角决定了总辐射日变化的基本格局,而云量的变化对总辐射的季节性及年际变化影响也是很大的,当然,由于各季节下垫面接受的日照时数不同,对季节辐射总量有明显影响。从观测数据分析结果来看(图 4),8月份辐射总量最大达12 023.3 kW·m-2,11月份最小为5 206.5 kW·m-2。

|

图 4 太阳总辐射季节变化 Fig. 4 The seasonal change of overall radiation |

图 5是2000年8月17日在红柳沙丘样地0.5 m(冠层下方)与2.0 m(冠层上方)两个高度上太阳辐射的观测。可以看出,各时段冠层上方接收的太阳总辐射都明显高于冠层下方,最大差值为231.2 W·m-2。从日总量来看,冠层下方为347.6 kW·m-2,冠层上方为465.9 kW·m-2,比值为74.6%。这主要是因为红柳冠层对太阳直接辐射吸收和反射引起的,另外植被冠层的遮蔽作用,使冠层下方的日照时数(6 h)仅为上方(8.5 h)的70.6%,这种差异在植被生长季节将更加明显。由于植被覆盖的影响,红柳灌丛沙丘近地面层接收的太阳总辐射减少,从而有利于保持林地土壤水分,形成有利于植被生长发育的湿润环境。

|

图 5 太阳总辐射梯度日变化曲线 Fig. 5 The diurnal change curves of the overall radiation gradient ——2.0 m;—|x—0.5 m. |

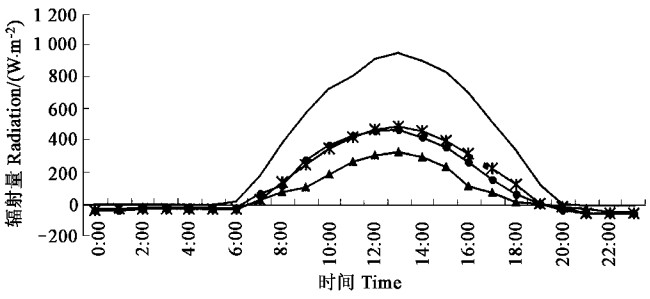

绿洲荒漠过渡区7月份典型天气(晴天)状况下的净辐射日变化见图 6。净辐射日变化趋势与太阳总辐射变化相同,呈正态单峰线,峰值出现在13:00左右。各下垫面净辐射白天均为正值,夜间为负值,一天出现2次零值,分别在上午7:00和下午8:00左右。从同一时间红柳沙丘、白刺沙丘与流动沙丘的净辐射日进程来看,前2者接受净辐射的数量几乎没有差异,最大值分别为471.3和486.9 W·m-2,变化趋势也基本相同,这主要是两种下垫面类型的植被盖度、灌丛高度及地表粗糙度等影响接受净辐射能力的各种因子差别不大;而裸露流动沙丘因表面裸露,下垫面太阳辐射的反射率比较大,所以接受的净辐射仅是植被覆盖区的30%~50%左右。可见绿洲荒漠过渡区灌丛植被由于林冠表面起伏不平,下垫面粗糙度增加而且颜色变深,附近水汽压也较高,因此接受净辐射的能力增强,起到了调节热量平衡各项重新分配的作用,有利于改善局地小气候。

|

图 6 不同下垫面所接受净辐射的日变化曲线 Fig. 6 Comparison of diurnal change of the net radiation at three underlying-surface types ——总辐射Overall radiation;—●—白刺植被N.tangutorum;—|x—红柳植被T.ramosissima;—▲—流动沙丘Shifting sand dune. |

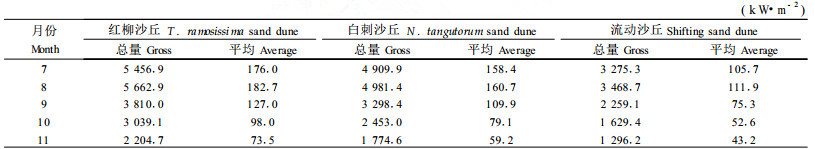

绿洲荒漠过渡区不同下垫面净辐射月变化见表 3。尽管净辐射是与太阳和大气向下发射的全辐射直接相关的,但7月份一般多具多云天气或阴雨天气,所以该地区净辐射最大值出现在8月份,其次是7月份,最小的是11月份。在有植被覆盖的灌丛沙丘上,净辐射的这种季节变化除了与太阳总辐射季节变化有关外,还与下垫面的季节性植被季相有关,在7、8月份植被的生长旺盛期,有植被的灌丛沙丘覆盖率增加,减小了反射率,从而有利于对净辐射的获取。不同下垫面在获得净辐射能力方面有很大差异:在月总量最大的8月份,流动沙丘净辐射月总量仅是红柳沙丘的61.3%,是白刺沙丘的69.6%。可见在实验地区所选样带上,不同下垫面获得净辐射能力的不同能够表征绿洲荒漠过渡区生态系统荒漠化程度的不同。

|

|

根据实测和计算进行回归分析,得到净辐射与太阳总辐射的线性回归模型。红柳沙丘:Rn=0.565Q-23.059,R2=0.930,n=200;白刺沙丘:Rn=0.539Q-25.876,R2=0.948,n=200;流动沙丘:Rn=0.332Q-36.676,R2=0.940,n=50。式中,Rn:净辐射(W·m-2),Q:太阳总辐射(W·m-2)。经过F检验,相关系数均在0.9以上,可用总辐射来推算净辐射因子。

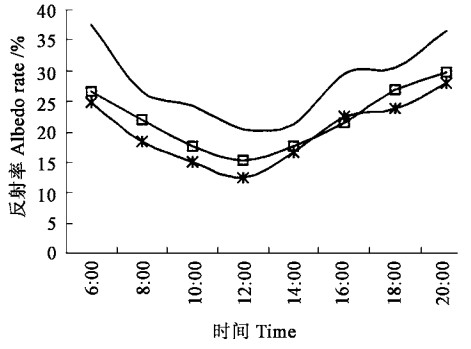

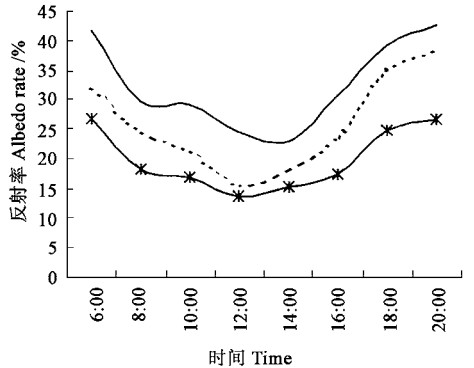

3.3 反射率图 7给出了3个不同下垫面植被生长季(2001年7月19日)的反射率日变化曲线。可以看出,在一天的各个时段,流动沙丘均比其它2个灌丛沙丘的反射率高,最大值为37.5%,日平均值是28.3%;通过不同季节流动沙丘的反射率对比(图 8)来看,在11月份,其反射率更高,最大值达42.6%。而红柳沙丘与白刺沙丘反射率相对较低,日最大值分别为27.9%和29.7%。反射率的日变化与季节变化受太阳高度的影响,一般来说,反射率随太阳高度的降低而增大。红柳沙丘与白刺沙丘有植被覆盖,特别是在生长季,灌丛植被的高度、盖度、叶子伸展程度都有利于增加冠层表面的粗糙度,而且颜色也比流动沙丘深,从而有利于降低表面的反射率。

|

图 7 不同下垫面反射率的日变化曲线 Fig. 7 The daily change of albedo rate at three underlying-surface types ——流动沙丘Shifting sand dune;—□—白刺N.tangutorum;—|x—红柳T.ramosissima. |

|

图 8 流动沙丘不同月份晴天反射率日变化 Fig. 8 The daily variations of albedo rate at shifting sand dune ——11-05;┄┄09-07;—|x—07-13. |

净辐射能的变化规律在3.2节已有叙述,总起来看,植被区下垫面接受的净辐射能量要大于流动沙丘区,这也是两者之间热量平衡存在差异的主要原因之一。

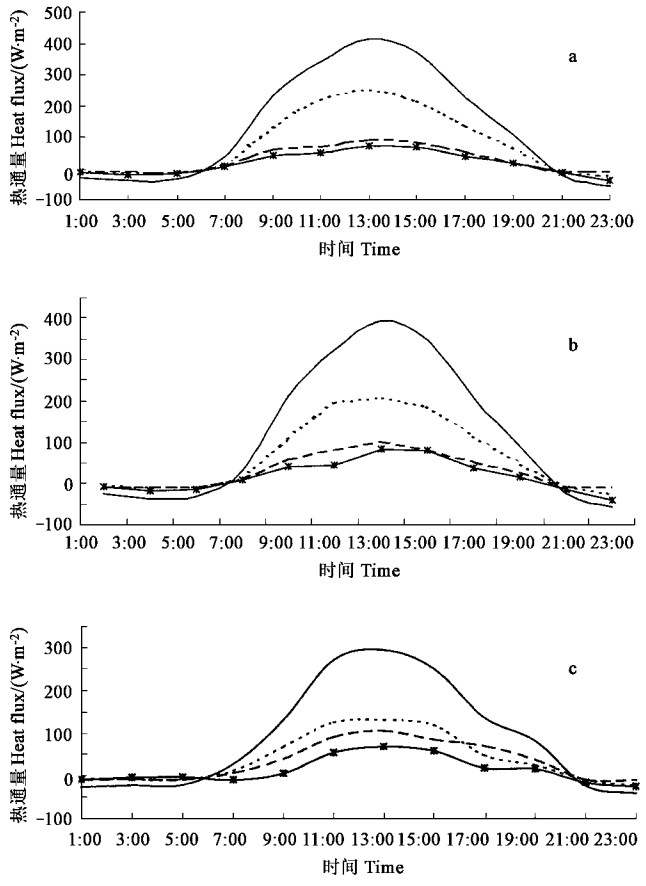

3.4.2 感热通量的变化特征不同下垫面的近地层感热通量日变化曲线(图 9)表明,由于观测期间(2000年7月16—7月20日)风速相对较小(红柳沙丘、白刺沙丘、流动沙丘的日平均风速分别为1.13、2.05、3.67 m·s-1), 因此感热通量、感热通量的日变幅都比较小,但日变化规律明显,白天大部分时间为正值,最高值分别为:红柳沙丘99.0 W·m-2,白刺沙丘109.5 W·m-2,均出现在14:00;流动沙丘107.2W·m-2,出现在13:00。其原因是白天地面得到的太阳辐射量多于自身辐射消耗,加之午后湍流运动较强,地面温度也达到一天中的最高值,向大气层传送的热量也随之达到最大。感热通量早晚皆为负值或为零, 这是由于早晚大气层结稳定,甚至出现逆温,使地面向大气热量传输很小或反向传递。另外, 由于感热通量的传导是通过湍流运动来实现的,而湍流运动具有阵性特点, 使感热通量也出现了小幅振动且无规律性(如白刺沙丘)。感热通量的这种不确定性也是热平衡研究中的难点,还需进一步研究。

|

图 9 红柳灌丛沙丘(a)、白刺灌丛沙丘(b)及流动沙丘(c)近地层热量平衡各项平均日进程 Fig. 9 The diurnal changes of various factors of heat balance at T. ramosissima, N. tangutorum and shifting sand dune ——Rn;---H;┄┄LE;—|x—G. |

从图 9可以看出,各下垫面近地层潜热通量日间大于零,水分蒸发吸收热量;夜间小于零,水汽凝结释放热量。红柳沙丘、白刺沙丘以及流动沙丘的潜热通量最大值分别为247.0 W·m-2、205.3 W·m-2和130.6 W·m-2,占净辐射的60.2%、52.6%和44.4%,显著大于感热通量。这表明,在研究地区,有植被覆盖的近地层,潜热消耗大于感热消耗,即蒸散耗热大于湍流热交换。这是因为白天气温和土温较高,7月又是植物生长的季节,蒸腾强烈,加之地面蒸发,使总蒸散耗热较多。直到18:00以后气温、地温降低,蒸发散速率变小,潜热通量随之降低。使潜热通量较大的另一原因是在7月份有一定数量的降雨,使得地面的蒸发速率和蒸腾速率有不同程度的增加,因此增加了蒸发散的耗热量。

3.4.4 土壤热通量的变化特征从图 9可知:晴天条件下红柳沙丘及白刺沙丘在14:00以前,地面吸收太阳辐射大于自身的长波辐射,使地面增温,热量积累,土壤热通量为正值,热量是由地面向下传递。1天内最大值均出现在14:00左右,最小值出现在23:00,且红柳沙丘出现的时间比白刺沙丘滞后,但两者都滞后于流动沙丘,而且土壤热通量在净辐射中所占比例都较流动沙丘小。

土壤热通量的日变幅红柳沙丘和白刺沙丘也比流动沙丘小得多,主要是由于红柳与白刺日间阻挡太阳辐射,使地表在一天内吸收的太阳辐射减小,地表温度变化小,对太阳辐射反应缓慢;夜间由于植被阻挡地面辐射,减少空气乱流,使地表失热减小。这表明,有植被覆盖下垫面的热量向下传导较小。由图 9中看出,流动沙丘土壤热通量日进程曲线上下变幅大,吸热、散热都较快,这也是沙区土层热流量变化的一个特征。

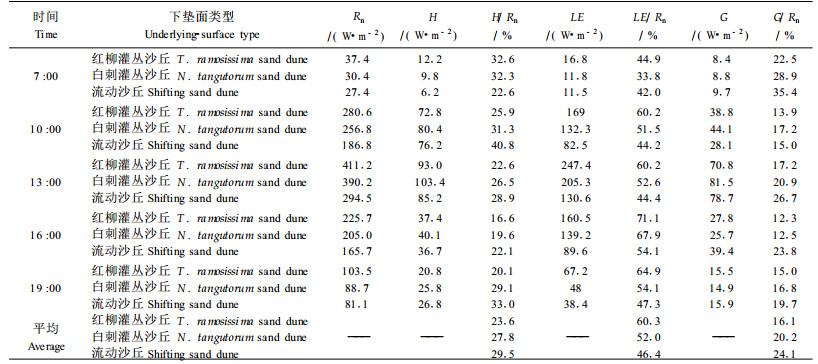

3.5 绿洲荒漠过渡区热量平衡特点在研究地区不同下垫面的热量平衡中(表 4),红柳灌丛沙丘上净辐射较强,可达410 W·m-2以上,而净辐射的60%左右用于地表的蒸散,感热散失和土壤贮存能量分别占23.6%和16.1%,说明蒸散耗热所占比重很大,但在日进程中, 不同时段各分量所占比例也有变化。白刺灌丛沙丘上,平均蒸散耗热占净辐射能的52.0%,相应的湍流热交换和土壤热交换有所提高,分别占27.8%和20.2%。裸露流动沙丘由于反射率大而净辐射通量小于植被区,最大值为294.5 W·m-2,用于地表蒸发的热量大约为46.4%,湍流热交换量占29.5%,土壤热通量占24.1%。可见,在流动沙丘上,由于大气湍流交换,白天地温和近地层气温都会相对较高,而夜间则低,从而使得昼夜气温差和地温差很大。

|

|

所以在绿洲荒漠过渡区生态系统的热量平衡中,白天占比例大的仍然是潜热通量,其次为感热通量和土壤热通量。但随着荒漠化程度的加深,生态系统反射率增加,净辐射减少,而且热量平衡中土壤热通量所占比例增加,潜热通量比例减小。

4 结论与讨论本文通过观测发现,流动沙丘与有植被覆盖的灌丛沙丘的辐射特征存在明显差异,流动沙丘下垫面反射率高,接受净辐射能力差,土壤温度变化剧烈,从而影响到能量的分配和传输。据Charney(1985)研究认为,沙漠地面反射率远大于植被覆盖区的反射率,因此以感热和潜热形式输送给大气的总能量小于有植被地区,植被覆盖区由于干旱或过渡放牧等变为沙漠,就会使局地对流降水减少。可见,对研究地区有植被区加以更好地保护,在流动沙丘进行封沙育林育草,改善局地小气候环境,对综合防治荒漠化具有重要意义。

红柳沙丘和白刺沙丘下垫面净辐射接收能力明显高于裸露的流动沙丘,这是因为绿洲荒漠过渡区的灌丛植被使下垫面粗糙度增加,颜色变深,附近水汽压也较高,因此接受净辐射的能力增强,起到了调节热量平衡的作用,有利于改善局地小气候。

在绿洲荒漠过渡区生态系统热量平衡中,有植被覆盖的下垫面白天所接受的净辐射能,主要用于蒸发耗热和显热交换,部分用于土壤热交换,而植被光合作用消耗的辐射能所占比例是非常微小的;裸露流动沙丘上,蒸发耗热所占比例相对较低,感热耗热和土壤热通量相应增加。

蔡锡安, 任海, 彭少麟, 等. 1997. 鹤山南亚热带草坡生态系统的热量平衡. 热带亚热带植物学报, 5(1): 27-32. |

范兴海, 黄寿波, 傅懋毅, 等. 1995. 杉—茶间作热量平衡的研究. 林业科学研究, 9(2): 170-175. |

贺文君, 松田昭美, 神近牧男. 1996. 毛乌素沙地辐射平衡的年变化特点. 内蒙古林业科技, (3、4): 43-46. |

季国良, 邹基玲. 1994. 干旱地区绿洲和沙漠辐射收支的季节变化. 高原气象, 13(3): 323-329. DOI:10.3321/j.issn:1000-0534.1994.03.012 |

李胜功, 何宗颖, 申建友, 等. 1994. 内蒙古奈曼草地热量平衡的研究. 应用生态学报, 5(2): 214-216. DOI:10.3321/j.issn:1001-9332.1994.02.009 |

李彦, 黄妙芬. 1996. 荒漠化地区的植被和绿洲生态系统地表热量平衡研究. 干旱区地理, 19(4): 68-72. |

李玉灵, 王林和, 张国盛, 等. 1998. 毛乌素沙地樟子松人工林热量平衡的研究. 内蒙古林学院学报(自然科学版), 20(4): 31-35. |

刘树华, 辛国君, 陈荷生, 等. 1994. 沙坡头人工植被区和流动沙丘上热量平衡观测研究. 气象, 20(1): 9-12. |

陆鼎煌. 1994. 气象学与林业气象学. 北京: 中国林业出版社, 125-128.

|

沈志保, 邹基玲. 1994. 西北干旱地区沙漠和绿洲的地面辐射能收支. 高原气象, 13(3): 314-322. DOI:10.3321/j.issn:1000-0534.1994.03.013 |

孙刚, 胜连喜, 冯江, 等. 2000. 长春南胡生态系统能量收支的研究. 生态学杂志, 19(2): 8-12. DOI:10.3321/j.issn:1000-4890.2000.02.003 |

王正非, 朱廷曜, 朱劲伟, 等. 1985. 森林气象学. 北京: 中国林业出版社, 95-108.

|

魏文寿, 董光荣. 1997. 古尔班通古特沙漠的辐射热量交换分析. 中国沙漠, 17(4): 335-341. |

周国逸, 余作岳, 彭少麟. 1999. 小良试验站三种生态系统能量平衡的研究. 热带亚热带植物学报, 7(2): 93-101. |

邹基玲, 季国良, 侯旭宏. 1994. 张掖地区春小麦生长期的辐射平衡观测. 高原气象, 13(3): 353-358. DOI:10.3321/j.issn:1000-0534.1994.03.008 |

Charney J. 1985. A comparative study of effects of albedo on drought in semiarid region. J Atm Sci, 34: 1366-1985. |

Henrg N. 1996. Climate change, drought and desertification. J Arid Environments, 34: 133-185. DOI:10.1006/jare.1996.0099 |

Smith E. 1986. Transition of surfaces energy budget in Gobi desert between Spring and Summer season. J Climate Ap-pl Met, 25: 1725-1740. DOI:10.1175/1520-0450(1986)025<1725:TOSEBI>2.0.CO;2 |

2004, Vol. 40

2004, Vol. 40