文章信息

- 吴章文, 曹铁如, 胡卫华.

- Wu Zhangwen, Cao Tieru, Hu Weihua.

- 广东象头山国家自然保护区的物种多样性及其保护

- SPECIES DIVERSITY AND CONSERVATION IN XIANGTOU MOUNTAIN NATIONAL RESERVE IN GUANGDONG PROVINCE

- 林业科学, 2003, 39(5): 161-167.

- Scientia Silvae Sinicae, 2003, 39(5): 161-167.

-

文章历史

- 收稿日期:2002-06-27

-

作者相关文章

广东省惠州市博罗县中部横亘着两大山系:东为象头山系,西为罗浮山系,广东象头山国家级自然保护区(以下简称保护区)位于象头山,距惠州市18 km,地理坐标为东经114°19′21″~114°27′06″,北纬23°13′05″~23°19′43″。境内海拔高度30~1 024 m,森林覆盖率达88.4%。

保护区内高于0℃的积温为6 136.0℃,高于5℃的积温为5 852.7℃;日平均气温通过5℃的植物生长期长达345~365 d;年降水量2 318.5 mm,各月均有降水,以4—9月降水量最多。雨热同季,对植物生长极为有利。这里地层古老,山势陡峭,具有生物群落地带的典型性、生物区系成分的古老性、生物物种的多样性、珍稀动植物物种的丰富性、部分地段生态环境的脆弱性、水源涵养的重要性等许多特征。象头山1998年由广东省批准建立省级自然保护区,20 01年经国家林业局和国家环保总局批准,升为国家级自然保护区,为典型的森林生态系统型保护区。保护区总面积10 696.9 hm2,其中核心区面积3 635.6 hm2,占总面积的34%,缓冲区面积3 996.6 hm2,占37%,实验区面积3 064.7 hm2,占29%。生物多样性包括基因、物种、生态系统和景观4个层次(臧润国等,1999)。当前,物种灭绝的速率是自然灭绝速率的1 000倍。保护生物多样性已经成为摆在我们面前刻不容缓的重要任务。本文主要探讨象头山自然保护区的物种多样性及其保护。

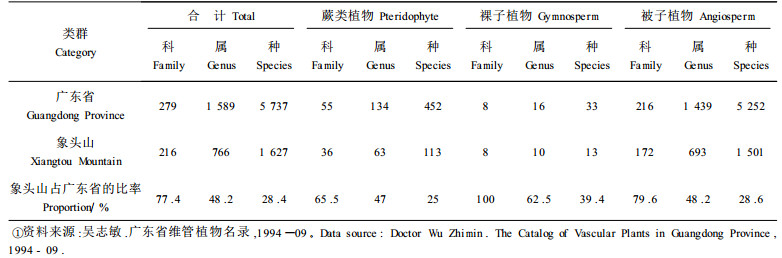

1 植物资源 1.1 植物种类丰富根据标本采集和实地调查记载,该保护区有维管植物1 627种。广东省是我国植物种类最丰富的省份之一,象头山的维管植物为广东省维管植物的1/4多(见表 1)。由此可见其植物种类之丰富程度。

|

|

象头山具有悠久的地质历史和有利于植物生存繁衍的条件。广东陆地属于震旦纪华南地台的一部分,从古生代后期到中生代初期海浸与海退交替进行,到三叠纪时广东绝大部分已上升为陆地,以苏铁类为代表的森林在盆地繁衍,此后海浸很少出现,侏罗纪后有花植物开始出现。中生代燕山运动使广东东部高耸的山峰形成;以后这一带地壳运动较稳定,有花植物开始在这里大量繁殖。第四纪冰川活动,广东南部受的影响较小,所以植物能继续繁衍,以致在现代植物区系中有着丰富的古老成分,蕨类植物和裸子植物是起源古老的类群,这类植物在象头山比较丰富。如蕨类植物中古生代出现的石松科(Lycopodiaceae)、卷柏科(Selaginellaceae)、木贼科(Equisetaceae)、莲座蕨科(Archangiopteris Christ et Gies)等;中生代出现的紫箕科(Osmundaceae)、里白科(Gleicheniaceae);白垩纪的蚌壳蕨科(Dicksoniaceae),第三纪的海金沙科(Lygodiaceae)、乌毛蕨科(Blechnaceae)、桫椤科(Cyatheaceae)等,裸子植物中出现于石炭纪的松科(Pinaceae)和侏罗纪罗汉松科(Podocarpaceae)中最原始的罗汉松属(Podocarpus)以及在系统发育上完全孤立的买麻藤科(Gnetaceae)在此处有生存。杉木(Cunninghamia lanceolata)为第三纪的残遗类型(郑重,1993;贺文同等,1991)。

植物学家一般认为被子植物发生于侏罗纪或三叠纪,到白垩纪时已很繁盛,第三纪时已成为世界上的优势植物,现代被子植物的科当时已经形成(王荷生,1992)。当今被子植物的发生系统尚无统一之说。多数学者认为多心皮离生心类型为最原始的类型,依此观点,象头山该类科的种类很丰富,如木兰科(Magnoliaceae)有3属6种;还有木兰科(Magnoliaceae)、五味子科(Schisandraceae)、番荔枝科(Annonaceae)、樟科(Lauraceae)、毛茛科(Ranunculaceae)、木通科(Lardizabalaceae)、金粟兰科(Chlorantaceae)等。金缕梅科(Hamamelidaceae)为古老而复杂的科,其中象头山分布的马蹄荷、红花荷属最原始。另一派学者认为,双子叶植物中柔荑花序最原始,依此之说,象头山该类植物也很丰富。如柔荑花序类的主要科壳斗科(Fagaceae)、胡桃科(Juglandaceae)、桑科(Morus)等为该处森林群落中的主要成分,还有杨梅科(Myricaceae)、榆科(Ulmaceae)等柔荑花序类。据已有资料,被子植物的许多科起源古老,如中生代侏罗纪出现的樟属(Cinnamomum)、槭树属(Acer)、榕属(Ficus)、枫香属(Liquidambar)、朴属(Celtis)、㧾木属(Aralia)、葡萄属(Vitis)等。第三纪渐新世出现的南五味子属(Kadsura)、盐肤木属(Rhus);晚第三纪出现的省沽油属(Staphylea)、黄杨属(Buxus)、勾儿茶属(Berchemia)、无患子属(Sapindus)、野茉莉属(Styrax)、花椒属(Zanthoxylum)、卫矛属(Euonymus)等(郑重,1993;贺文同等,1991)。

由上分析,本区植物区系起源古老,现代繁盛的植物区系是古老植物区系的延续和发展。

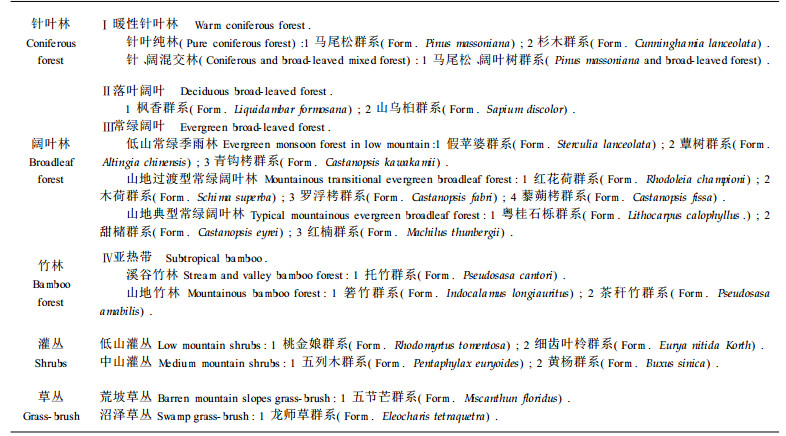

1.3 植被类型多样植被是该地植物群落的总称。象头山植物群落多样,类型的划分以《中国植被》关于植被类型划分的原则和单位为依据,即以群落外貌、生活型、优势种、结构以及生态习性相结合的原则进行分类。分类单位为3个基本级,即高级单位植被型、中级单位群系、基本单位群丛。每个基本级上设辅助级,如植被型组、群系组、群丛组。根据上述原则,将象头山自然保护区植被类型划分为针叶林、阔叶林、灌丛、竹林和草丛5个植被型组,24类群系和31类群丛组或群丛(详见表 2)。

|

|

常绿阔叶林是我国亚热带地区具有代表性的地带性森林植被类型。一个以保护森林生态系统为主的自然保护区的主体是保护该区的地带性植被。而地带性植被的状况(包括面积、类型、组成、结构等),决定着该保护区的重要性程度,所以处于我国南亚热带地区的象头山自然保护区的核心植被是常绿阔叶林。象头山自然保护区常绿阔叶林面积为5 007.6 hm2,占有林地面积的56.1%,分布于海拔80~950 m处。该地常绿阔叶林根据组成、结构和生态特征等可分为3个植被类型和10个群系(见表 2中常绿阔叶林项)。

1.5 植被的垂直分布明显象头山自然保护区植被的垂直分布主要分为3个类型:海拔400 m以下为典型的南亚热带常绿季雨林类型;海拔400~800 m为南亚热带成分的常绿阔叶林类型;海拔800 m以上为亚热带山地常绿阔叶林类型。象头山植被演替的最终趋势将是常绿阔叶林。

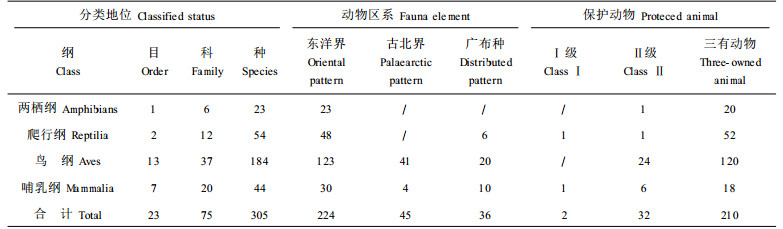

2 野生动物资源 2.1 物种多样性丰富到目前为止,保护区内已发现野生动物(指陆栖脊椎动物)305种,隶属4纲23目75科,其中两栖类1目6科23种,占保护区野生动物总数的7.54%;爬行纲2目12科54种,占17.7%;鸟纲13目37科184种,占60.33%;哺乳纲7目40科44种,占14.43%(见表 3)。另有鱼类7目72种。脊椎动物共计377种,隶属30目。如此多的野生动物种类,进一步说明保护区物种资源丰富,是难得的物种基因库。

|

|

305种野生动物中,东洋界种类、古北界种类和广布种分别占保护区野生动物总种数的73.44%、14.75%和11.80%。东洋界种类明显占优势,两栖纲、爬行纲、鸟纲和哺乳纲中的东洋界种数分别占所属纲物种数的100.00%、88.89%、66.85%和68.18%。在动物地理区划上,保护区属东洋界华南区闽广沿海亚区,具有一些典型的华南区系种类,如长趾蛙(Rana macrodactyla)、尖舌浮蛙(Occidozyga lima)、台北蛙(Rana taipehensis)、三线闭壳龟(Cuora trifasciata)、棱蜥(Tropidophorus sinicus)、蟒蛇(Pythonmolurus bivittatus)、三索锦蛇(Elaphe radiata)、眼镜王蛇(Ophiophagus hannah)和金环蛇(Bungarus fasciatus)等。整个动物区系表现出古北界向东洋界渗透、东洋界华中区向华南区过渡、而明显以华南区成分和华南区与华中区共有成分为主的区系特征。

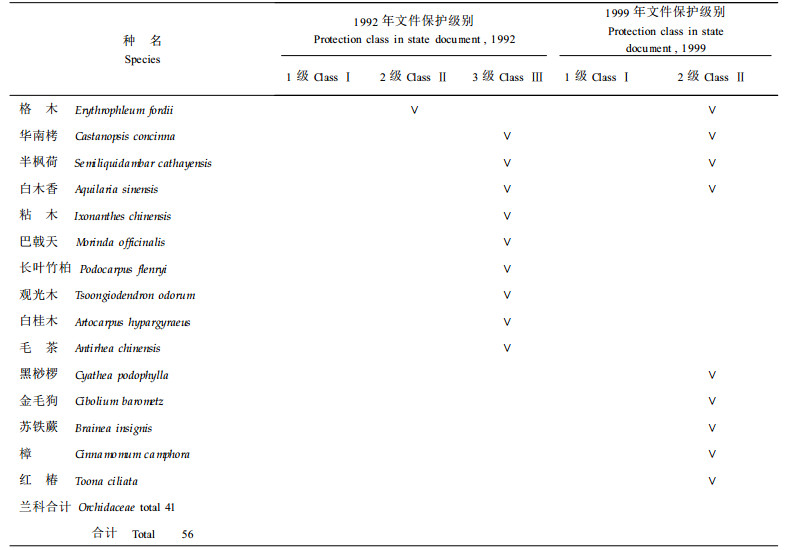

3 珍稀生物资源 3.1 珍稀、特有植物多该地珍稀、特有植物较多。此处综合国家两个保护文件的内容来确定保护的种类,即1992年国家环保局和中国科学院植物研究所编的《中国植物红皮书》稀有濒危植物(第一册)中种类,该地有国家保护植物10种,其中二级保护植物1种,三级保护植物9种。1999年8月4日国务院公布的重点保护植物名录,该地包括全部兰科植物在内共有50种,两文件所规定保护种,除去重复种,该地共有保护植物56种(见表 4)。

|

|

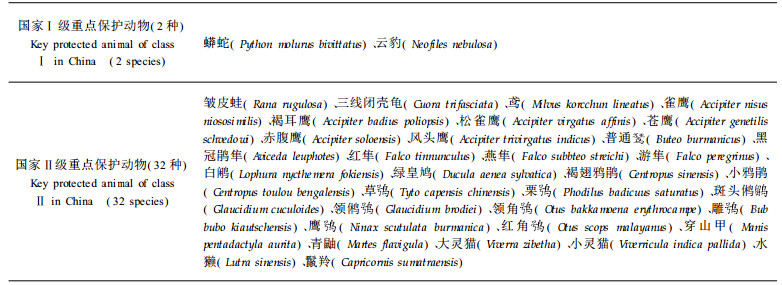

保护区内已发现国家Ⅰ级重点保护动物2种,另有国家Ⅱ级重点保护动物32种,共计34种(见表 5),占保护区305种野生动物的11%,占广东省国家重点保护动物115种的30%(Richard, 1996)。

|

|

按国家林业局2000年公布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》,象头山保护区内属此名录的共有210种(隶属19目60科)。在72种鱼类中,具有重要经济价值的鱼类共约有30种,如鲩鱼(Ctenopharyngodon idellus)、鳡鱼(Elopichthys bambusa)、鳤鱼(Ochetobius elongatus)、胡鲶(Clarias fuscus)和月鳢(Channa asiatica)等。

4 保护区面积的有效性保护区面积的有效性一般从以下几个方面加以分析。

4.1 保护区面积的有效程度象头山自然保护区面积为10 696.9 hm2,形状似一片秋海棠叶,为一个连片的自然整体,是一个大面积的多种类的物种组合体,属于景观生态学中的大斑块(又称为嵌块体或镶嵌体)。从生物学角度说,斑块的大小一方面影响能量和营养分配,另一方面也影响物种的数量。一般斑块内的能量和养分总量与斑块的面积成正比,所以一个整体斑块比由几个独立的“绿色岛屿”组成的相同面积的保护区更有价值(R福尔曼等,1990)。这样能更好地满足生物物种管理和保护的要求。象头山是一个整体大斑块,具有能量和矿质养分多、食物链长、营养级别高等景观生态和环境生态优势,有利于多种动植物的生存和繁衍。因此,这里不仅动植物种类多达2 004种,而且珍稀、特有植物达416种,各级保护动物多达147种。象头山孕育着极为丰富的生物物种资源,并成为我国南亚热带重要的生物基因库之一。

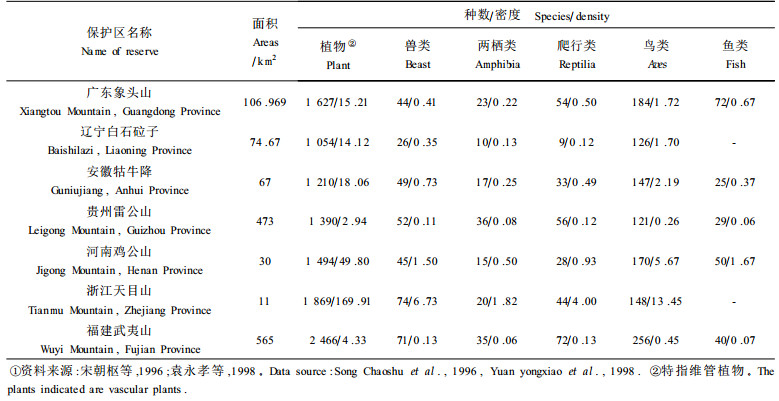

4.2 面积与物种的相关性此相关性主要看数量关系,种类密度越高,说明保护区的“质量”越高,“价值”越大,保护区面积越有效。通常采用种类与密度比较法,即:密度=物种数/平方公里数。象头山自然保护区的植物种类数为1 627种,面积为106.969 km2,密度为15.21。从表 6可以看出,象头山自然保护区的物种密度大于国内的许多自然保护区,具有较高的保护价值。

|

|

象头山自然保护区为燕山运动隆起的花岗岩山地,风化程度高,石块和砂粒多,植被形成时间漫长,一旦破坏,极难恢复。该地海拔800 m以上呈山原状地貌,坡度虽缓,但土壤疏松,砂砾多,森林遭砍伐后必然造成水土流失或泥石流。海拔800 m以下沟谷深切,许多地段山势陡峻,岩石裸露,这类立地的森林是经过漫长年代生存竞争演替而成,是自然界的珍宝。这类立地的森林,一旦破坏,需几百年才能恢复,这几百年中随时可能给人的生存带来灾难。因此,这里的生态环境非常脆弱。常绿阔叶林生态系统的形成,需要一个很长的过程,所以这也是该区森林应严加保护的原因之一。

5.2 人为干扰大,野生动物的生态环境脆弱由于保护区1998年以前属3个国有林场,许多次生阔叶林被大规模砍伐而代之以人工杉木林,使许多野生动物的原生生境遭到毁坏,许多动物数量减少,甚至迁往别处,加之未成立保护区之前偷猎、乱猎现象严重,导致保护区内的蛙、蛇、狩猎鸟兽资源锐减。野生动物资源呈现以下趋势:大型鸟兽减少;有经济价值的动物减少;珍稀保护动物的种类和数量减少;物种多样性下降;而小型鸟兽增多,如啮齿类和雀形目鸟类种类和数量增多;经济价值高的虎纹蛙、棘胸蛙、三线闭壳鱼、平胸龟、眼镜王蛇、滑鼠蛇、乌梢蛇、鹧鸪、赤麂、果子狸等数量明显减少,有的变得十分稀少。故必须采取强有力的保护管理措施,以保护和恢复野生动物资源。

6 战略地位与示范作用 6.1 极其宝贵的水源林象头山自然保护区是东江水系的源头之一,是穗、深、港等地的供水源之一,具有极其重要的战略地位。保护这一地区的森林植被,对涵养水源,延长小金河和良田河流域的12座水电站的使用寿命,促进沿海经济发展具有重大作用和意义。

6.2 巨大的示范作用象头山国家自然保护区是北回归线上难得的绿洲。其5 007.6 hm2的南亚热带常绿阔叶林和丰富的动植物资源是天然的种质基因库。在全国上下都在大力开展生态环境保护建设的今天,能将这块处在珠江三角洲繁荣经济圈的“绿洲”保护好,管理好,具有强大的示范和推动作用。

7 保护途径 7.1 强化生物多样性保护制度认真履行《生物多样性公约》、《濒危野生动植物国际贸易公约》、《全国生态环境保护纲要》等制度的要求,进一步完善《广东象头山国家级自然保护区管理条例》,加强执法力度,严厉打击破坏生物多样性的违法、违章行为。

7.2 保护物种赖以生存的生态环境在保护措施中,以就地保护为主,即保护在野外的自然群落和种群,这样才能有效地防止遗传漂变,保护基因的多样性。而对于濒临灭绝的物种,则应采取就地保护和迁地保护相结合的原则,在人为条件下控制其个体的繁衍(赵永亮,2000)。此外,应尽量减少区内的人为建设,少建道路、渠道,有必要时开挖地下通道或架设动物桥梁。保护生态环境有利于形成景观、风景,也能提供文化娱乐、环境教育的场所(山崎寬等,2000),生物多样性是娱乐和生态旅游业的基础,但必须将旅游活动严格控制在实验区范围内。

7.3 建立可靠的财政机制充足的经费是保护成功与否的关键之一。国家财力有限,单靠国家现有的保护经费不可能完全达到保护目的,在增加国家投资的同时,应采取多种途径为生物多样性保护筹集资金。筹资的基本原则应是:“谁开发利用,谁出资保护”。具体方式有:将生物多样性保护所需资金纳入国家和广东省的地方财政预算,对保护区内的水库和水电站征收开发利用资源的补偿费,争取国际援助、民间募捐,建立保护基金等。

7.4 加快周边社区经济的发展生物多样性资源的保护与利用状况与区域社会经济的发展水平密切相关。社会发展的滞后和经济上的贫困常常会对生物多样性资源的保护构成威胁(Li et al., 2000),区域经济的萧条与萎缩也会导致失业率的提高。为了维持生活和保证收入,劳动力便会转向对自然资源的直接开发,从而会引起生物多样性资源的过度利用与破坏(Jon, 2000)。因此,在生物多样性资源的保护中,保护区周边地区的经济发展影响重大。

7.5 积极开展科研和公众教育活动在申报国家级自然保护区之前,中南林学院、湖南农业大学和中国科学院华南植物研究所等单位就已在保护区开展过大规模的科学考察。目前,象头山保护区还与中国科学院华南濒危动物研究所联合对区内的哺乳动物进行跟踪调查,与中山大学生命科学院联合建立了候鸟观测点,与中国科学院华南植物研究所联合进行兰科植物、蕨类植物、药用植物调查,开展珍稀树种繁育试验,近几年对木荷、红花荷进行了繁殖实验并获成功,扩大了这两个树种的栽培面积。此外,还可利用与生物多样性相关的节日如“4·22地球日”、“6·5世界环境日”等开展宣传教育活动,利用博物馆、植物园、动物园、水族馆、观鸟台、环志站等设施,采用现代化的光、声、电、多媒体综合手段,向社会公众生动地展示有关自然保护、生态系统和生物多样性等方面的知识(王勇军等,1999),将保护区作为当地中小学校的科普教育基地和第二课堂等。

贺文同, 任宪威. 1991. 河南鸡公山木本植物区系的研究. 武汉植物学研究, 9(4): 337-346. |

[美]R福尔曼, M戈德曼恩著, 肖笃宁, 张启德, 赵羿等译. 景观生态学. 北京: 科学出版社, 1990: 53-55

|

[美]Richard B. Primack著. 祁承经译. 保护生物学概论. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1996: 223

|

山崎寬, 青木京子, 服部保, 等. 2000. 里山の植生管理による种多样性の增加. 日本造园学会, ランドスケ—ブ研究, 63(5): 481-484. |

宋朝枢, 瞿文元. 1996. 太行山猕猴自然保护区科学考察集. 北京: 中国林业出版社, 334.

|

王荷生. 1992. 植物区系地理. 北京: 科学出版社, 9.

|

王勇军, 诸葛仁, Terry Delacy. 1999. 深圳福田红树林鸟类自然保护区管理策略初探. 生物多样性, 7(4): 351-354. DOI:10.3321/j.issn:1005-0094.1999.04.016 |

袁永孝, 宋朝枢. 1998. 白石砬子自然保护区科学考察集. 北京: 中国林业出版社, 191.

|

臧润国, 刘世荣, 蒋有绪. 1999. 森林生物多样性保护原理概述. 林业科学, 35(4): 71-77. DOI:10.3321/j.issn:1001-7488.1999.04.012 |

赵永亮. 2000. 中国生物多样性现状与保护. 周口师范高等专科学校学报, 17(2): 28. |

郑重. 1993. 神农架维管植物区系初步研究. 武汉植物学研究, 11(2): 137-148. |

Jon P R. 2000. Impact of the Venezuelan economic crisis on wild population of animals and plants. Biological Conservation, 96: 151-159. DOI:10.1016/S0006-3207(00)00061-6 |

Li Y M, Gao Z X. 2000. Illegal wildlife trade in the Himalayan region of China. Biodiversity and Conservation, 9(7): 901-918. DOI:10.1023/A:1008905430813 |

2003, Vol. 39

2003, Vol. 39