文章信息

- 师光禄, 席银宝, 王海香, 李镇宇, 夏乃斌.

- Shi Guanglu, Xi Yinbao, Wang Haixiang, Li Zhenyu, Xia Naibin.

- 枣园生态系统中主要害虫、天敌生态位及种间竞争的研究

- THE NICHE OF IMPORTANT PESTS AND NATURAL ENEMIES AND COMPETITION AMONG THE SPECIES IN JUJUBE ORCHARD ECOSYSTEM

- 林业科学, 2003, 39(5): 78-86.

- Scientia Silvae Sinicae, 2003, 39(5): 78-86.

-

文章历史

- 收稿日期:2002-09-26

-

作者相关文章

2. 北京林业大学 北京 100083

2. Beijing Forestry University Beijing 100083

生态位理论是现代生态学中的一个重要内容(Colwell et al., 1971;Levins, 1968; Hutchison, 1965; Adama, 1985)。在枣园生态系统中, 研究主要害虫、天敌的种群动态及其时间和空间的分布变化规律, 对确定害虫的防治目标, 有效地利用保护自然天敌控制有害生物, 协调化学防治与生物防治的矛盾, 切实有效地制定有害生物综合治理的方略, 都具有十分重要的意义。为此, 本文从生态位的角度出发, 选择了五种不同生境的枣园, 对主要害虫、天敌之间的时间和空间关系作了较为细致的研究, 探讨不同枣园生境的害虫、天敌之间是否存在着种间的生态位竞争, 为枣树害虫的生态调控提供科学依据。

1 材料与方法 1.1 试验区概况试验地设在山西省太谷县南张枣区, 选择有代表性的5种不同间作管理类型的枣园(树龄为25 a左右, 树高为5 m左右, 郁闭度0.4 ~ 0.6)作为标地, 即枣树与小麦间作园(记作Ⅰ)、枣树与大豆间作园(记作Ⅱ)、单作枣树园(未除杂草, 记作Ⅲ)、单作枣树园(每隔10 d除1次杂草, 记作Ⅳ)、枣树与小麦间作园(记作Ⅴ)。以上标地面积均不小于3 ×666.7 m2, 除Ⅴ标地未喷药防治外, 其余标地全年进行3次喷药防治, 第1次在5月8日, 2.5 %的溴氰菊脂乳油50g +25 %百果丰乳油100 g·(666.7 m2)-1; 第2次在7月25日, 4.5 %的高效氯氰菊脂乳油50g +25 %螨卵脂乳油100 g·(666.7 m2)-1; 第3次在8月22日, 2.5 %的氯氟氰菊脂乳油50g +50 %乙基对硫磷乳油100 g·(666.7m2)-1。试验区的地势、地貌、土质、栽培管理等自然条件均基本一致。

1.2 调查方法 1.2.1 枣树冠上节肢动物群落的系统调查在5种不同间作管理枣园的标地中, 分别选择有代表性的枣树5株进行标记, 从2001年3月5日—10月30日为止, 每隔10 d调查1次, 采用定点定时的系统调查和大范围随机普查的方法。每株树分东、西、南、北、中5个方位的上、中、下3个层次, 先环绕枣树1周目测2 min, 检查在树冠上活动性大的节肢动物, 然后检查树上活动的节肢动物。对不同种类的节肢动物采用不同的取样方法, 如蛀果类害虫, 每株树检查150个果实, 统计卵果数与虫果数; 调查蚧虫与螨类时, 每株树不同方位检查12个叶片(共180个叶片·株-1), 记载蚧虫与螨类的种类与数量; 对枝杆与食叶类节肢动物, 则在不同方位各选50 cm长的4个1 ~ 2 a生的枝条, 统计其上的节肢动物种类与数量。

1.2.2 枣树地面植被上节肢动物群落的系统调查在标记枣树冠下的植被上用捕虫网按对角线取样法, 首先在每个方位随机扫网10次(网口直径30 cm×30 cm, 深50 cm, 用白色尼纶纱制作), 将扫取的节肢动物标本连同植物茎杆一起带回室内, 进行镜检分类, 统计所捕获的节肢动物的种类与数量。然后在扫网的相应部位用目测法检查在植被上活动性大的节肢动物, 最后检查相应部位植被上活动性小的节肢动物, 分别统计其上的节肢动物的种类与数量。

1.2.3 枣树冠下土壤中节肢动物群落的系统调查在5种不同间作管理标地中枣树树冠下的土壤中按对角线取样法进行调查, 每株枣树取4个样方, 每样方的大小为100 cm(长)×100 cm(宽)×20 cm(深), 检查统计在土壤层中节肢动物的种类与数量。

1.2.4 室内水培法饲养观察对一些重要的种类带回室内水培饲养, 水培器皿用罐头瓶(瓶口直径75mm, 高145 mm)。将节肢动物食用的寄主组织(每隔3 d换1次)插入罐头瓶, 瓶内盛自来水常保持至颈部, 使寄主组织常处于新鲜状态, 然后把节肢动物接到新鲜的组织上进行饲养; 对于寄生于节肢动物体内的种类, 则将其放于培养皿(直径55 mm, 高10 mm)内进行饲养观察(室内温度为17 ~ 23 ℃), 皿的底部铺有滤纸, 湿度保持在75 %左右。以便更好地了解这些节肢动物的消长规律和为镜检鉴定种类提供参考依据。

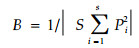

1.3 数据分析方法生态位宽度采用Levins (1968)的生态位宽度指数(B)测度:

|

式中, B为物种的生态位宽度, S为资源的等级数, P为物种利用第i等级资源占利用总资源的比例。生态位重叠采用Colwell et al(1971)的生态位相似比例(C)测度:

|

式中, Cij为物种i和物种j的生态位相似比例, 并且有Cij =Cji, Pih、Pjh为物种i和物种j在h资源序列中利用总资源的比例。S为资源序列的等级数。种间竞争采用May (1975)的种间竞争系数(α)测度:

|

式中, α为物种i和物种j在相同资源中的竞争系数, Pi和Pj分别表示物种i和物种j在各资源序列中的比例。

2 结果与分析 2.1 时间生态位分析时间虽然不是物种竞争的直接对象, 但它却是竞争或共存得以实现的必要的外部条件。根据调查数据, 将时间序列中的每一个月作为一种资源等级, 将5种不同类型枣园的生态位重叠的计算结果列于表 1。

|

|

从表 1(主对角线右上方)可以看出, 在五种不同类型的枣园中, 桃小食心虫与枣尺蠖和枣飞象的重叠值为0, 这是因为当枣尺蠖和枣飞象从开始发生到危害结束时, 桃小食心虫仍在土中潜伏, 它们危害的时间是不同的, 不会在时间上发生重叠; 枣尺蠖和枣飞象的重叠值在各区均较大(分别为1.202 2、1.395 9、1.418 9、1.289 5和1.224 4), 枣尺蠖和枣镰翅小卷蛾的重叠值在各区明显要大(分别为0.761 4、0.787 8、1.073 3和0.732 9), 枣尺蠖和枣飞象是枣树主要食叶害虫, 枣镰翅小卷蛾既可食叶又可蛀果危害, 均在枣树发芽时开始危害, 直到6月上旬, 枣尺蠖和枣飞象的危害结束, 而枣镰翅小卷蛾一直危害到枣果采收, 可见它们对寄主危害的时间是一致的, 因而有较大的时间生态位重叠; 七星瓢虫和枣尺蠖寄蝇的重叠值在各区也均较大(分别为1.056 8、1.421 1、0.798 0、0.857 1、0.977 5), 说明这两种天敌随季节变动的趋势是基本一致的; 桃小食心虫与桃小甲腹茧蜂的重叠值在各区较大(分别为0.732 5、0.975 6、0.762 0、0.851 6、0.650 4), 显然桃小甲腹茧蜂是桃小食心虫的重要寄生性天敌; 桃小食心虫与枣尺蠖寄蝇的重叠值在各区均较小(分别为0、0.095 9、0、0.428 6和0.347 4), 因为枣尺蠖寄蝇的主要寄主是枣尺蠖, 并且在发生的时间上也是分离的。其他种类的生态位重叠值的差异均不显著(P >0.05), 表明它们之间随季节活动变化的范围有较大的差异, 即对时间资源的利用是均匀分布的, 不会因处于同一时间生态位中而造成物种间相互激烈的竞争。

2.2 空间生态位分析空间资源是指枣树树冠的各个部位, 它是昆虫据以栖息、繁殖等生命活动的具有实质结构的场所, 空间生态位表明了昆虫对树冠各部位的利用状况。以树冠不同位点作为资源所在处, 其空间生态位特征值如表 1(主对角线左下方)。在用药的枣麦间作区(Ⅰ), 七星瓢虫、桃小甲腹茧蜂和粉蚧三色跳小蜂与卷叶蛾小姬蜂的重叠值较大(分别为1.204 5、1.256 3和1.228 6), 表明它们在空间上的分布是较为均匀的, 其余差异均不显著(P >0.05);在枣豆间作区(Ⅱ), 枣镰翅小卷蛾与枣飞象和桃小食心虫的重叠值较大(分别为1.223 4和1.231 1), 因为枣树生育前期, 枣镰翅小卷蛾与枣飞象共存, 均危害枣树的花期芽叶, 枣树生育后期, 枣镰翅小卷蛾与桃小食心虫均危害枣果, 由于危害的特殊性, 决定了它们空间分布重叠差异的显著性。其余差异均不显著(P >0.05);在枣单作区(Ⅲ和Ⅳ), 七星瓢虫与卷叶蛾小姬蜂和粉蚧三色跳小蜂的重叠值较大(分别为1.256 2和1.357 1), 可见它们对空间资源的利用较强; 在未用药的枣麦间作区(Ⅴ), 空间生态位重叠的差异均不显著(P >0.05);说明各物种在空间的分布是分离的, 物种间相互竞争的机会较小。总之, 就时间生态位而言, 空间生态位的重叠值显著增大, 说明枣树主要害虫与天敌在空间序列的波动比时间序列要小, 分布更为均匀和稳定, 但对空间资源的利用比时间资源的利用更强一些, 种间相互竞争要明显一些。

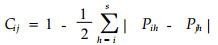

2.3 时间、空间生态位宽度分析由图 1可见, 就时间生态位宽度而言, ⑴在枣麦间作区, 主要害虫与天敌在未用药园(Ⅴ)的生态位宽度明显大于用药园(Ⅰ); 在单作区, 未除草园(Ⅲ)的生态位宽度明显大于除草园(Ⅳ); 表明未用药的枣麦间作园(Ⅴ)与未除草园(Ⅳ)发生数量大, 且随时间序列在数量上的变动不大, 可见枣园间作物(或杂草的有无)和用药与否对时间生态位的宽度有明显的影响; ⑵害虫类以枣尺蠖、枣飞象、枣镰翅小卷蛾、桃小食心虫与朱砂叶螨的时间生态位宽度较大, 其原因有二:其一是在发生期数量多而集中, 如枣尺蠖和枣飞象; 其二是发生期持续时间较长, 如枣镰翅小卷蛾、桃小食心虫与朱砂叶螨; 天敌类以七星瓢虫与枣尺蠖寄蝇的较大, 说明它们发生时间长, 不会随时间序列的变化而波动, 其他种类的时间生态位宽度值的差异均不显著(P >0.05);就空间生态位宽度而言, 桃小甲腹茧蜂在各区的空间生态位宽度均较大, 显然该天敌在整个树上的分布范围广, 适应性强, 是桃小食心虫的重要寄生性天敌; 其次是七星瓢虫在未除草的枣单作区(Ⅲ)均明显比其他各区宽, 说明七星瓢虫在该区能够比较均衡的利用树冠不同层次的营养资源。其他种类的空间生态位宽度值的差异均不显著(P >0.05)。

|

图 1 时间空间生态位宽度分析 Fig. 1 The temporal and spatial niche breadth of important insect pests and natural enemies in jujube orchards |

在时间序列上(表 2主对角线右上方), 五种不同类型的枣园中, 桃小食心虫与枣尺蠖和枣飞象的种间竞争指数为0, 说明它们之间在营养资源的利用上是各自独立的, 不存在种间利用资源竞争的现象; 枣尺蠖和枣飞象分别与梨笠圆盾蚧和康氏粉蚧的种间竞争指数也很小, 这是因为它们危害时分布的部位随时间的变化极不相同, 枣尺蠖和枣飞象主要分布于幼芽、嫩叶与叶片上, 并以咀嚼式口器取食叶片, 而梨笠圆盾蚧和康氏粉蚧主要寄生于枝条上, 以刺吸式口器吸食危害; 桃小甲腹茧蜂与桃小食心虫的种间竞争指数较大, 说明它们的数量分布比例随时间变化较为接近, 桃小甲腹茧蜂对桃小食心虫有较大的控制作用; 枣盲蛇蛉与梨笠圆盾蚧、康氏粉蚧、枣尺蠖、枣飞象、枣镰翅小卷蛾、桃小食心虫、朱砂叶螨以及蚂蚁的种间竞争指数均较大, 可见它与这些害虫随时间的分布极为相似。调查结果显示, 枣盲蛇蛉是较强的捕食性天敌, 它具有取食范围广, 耐饥饿性强, 是枣树害虫的重要捕食性天敌, 但与蚂蚁对被食者有一定的竞争现象; 在枣单作区(Ⅲ和Ⅳ), 七星瓢虫与梨笠圆盾蚧、康氏粉蚧、朱砂叶螨以及蚂蚁的种间竞争指数较大, 意味着七星瓢虫对这几个物种都具有明显的抑制作用, 而与蚂蚁有明显的种间竞争现象。其他物种间的种间竞争指数差异均不显著(P >0.05), 说明它们在时间上的分布是随机的, 在营养资源的利用上物种之间不存在明显的竞争现象。

|

|

在空间序列上(表 2主对角线左下方), 除枣麦间作区外, 在其他园区中, 七星瓢虫与梨笠圆盾蚧、康氏粉蚧、枣尺蠖、枣飞象、枣镰翅小卷蛾、桃小食心虫、朱砂叶螨的种间竞争指数均较大, 说明七星瓢虫与这些物种在空间上的分布极为相似。七星瓢虫是重要的捕食性天敌, 在枣树害虫的自然调控中起着主要的作用。七星瓢虫与蚂蚁以及枣盲蛇蛉来说, 它们都是捕食性天敌, 因此它们之间对被食者存在着明显的竞争现象。其他物种的种间竞争指数差异均不显著(P >0.05), 说明它们在空间上的分布是随机的, 在空间资源的利用上物种之间不存明显的竞争现象。

3 结论生态位理论阐明了生物群落内物种对环境资源的利用状况及种间竞争关系, 资源可以是食物类型、空间区域和时间序列等等。生态位宽度反映了物种对环境资源的利用程度, 生态位重叠指两个物种对资源共同利用程度, 以此阐明物种间的生态分离与竞争的关系, 种间竞争进一步阐明了群落内物种对环境资源共同利用的程度。在以往有关生态位的研究中, 一般只考虑群落内物种两两之间的关系, 事实上群落总是由多个物种所构成, 在任一资源上都可能有多个物种共同利用, 这就形成了群落内物种间竞争关系的基础。在竞争群内物种之间具有显著的生态位重叠与较大的种间竞争指数, 而不同竞争群的物种之间具有明显的生态位分离, 种间竞争指数也明显要小。竞争群概念的提出和划分, 有助于阐明群落的结构、功能及各物种在群落中的地位与作用。

就枣树主要害虫来说, 梨笠圆盾蚧、康氏粉蚧和朱砂叶螨主要以刺吸式口器进行危害, 枣尺蠖和枣飞象主要以咀嚼式口器危害枣芽枣叶、枣镰翅小卷蛾以咀嚼式口器既可危害芽叶、又可与桃小食心虫一样蛀果危害, 因此它们在资源的利用上, 相互间有不同程度生态位重叠与种间的竞争。在防治枣树主要害虫中, 应考虑这一特性, 采用兼治的措施调控它们的危害; 在枣树主要天敌中, 蚂蚁、枣盲蛇蛉、七星瓢虫、枣尺蠖寄蝇、粉蚧三色跳小蜂、卷叶蛾小姬蜂以及桃小甲腹茧蜂等与害虫均有不同程度的生态位重叠, 并且种间竞争指数也较大, 说明它们对害虫具有明显的控制作用, 为此, 在枣园有害生物生态调控中, 应采取有效的保护措施, 充分发挥它们的作用。

Adama J A. 1985. The definition and interpretation of guild structure in ecological communities. Journal of Animal Ecology: 53-59. |

Colwell R K, Futuyma D J. 1971. On the measurement of niche breadth and overlap. Ecology, 52: 567-576. DOI:10.2307/1934144 |

Hutchison G E.The niche: an abstractly inhabited hyper volume.New Haven: Yale University Press.Conn.1965, 26-78

|

Levins R. 1968. Evolution in changing environments. New Jersey: Princeton university press.

|

May RM. 1975. Some notes on estimating the competition matrix. Ecology, 56: 737-741. DOI:10.2307/1935511 |

2003, Vol. 39

2003, Vol. 39