文章信息

- 张金文, 何学友, 陈军金, 黄金水, 吴庆全.

- Zhang Jinwen, He Xueyou, Chen Junjin, Huang Jinshui, Wu Qingquan.

- 漆蓝卷象生物学特性的研究

- STUDY ON THE BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INVOLVULUS HARADAI(COLEOPTERA:ATTELABIDAE)

- 林业科学, 2003, 39(1): 91-97.

- Scientia Silvae Sinicae, 2003, 39(1): 91-97.

-

文章历史

- 收稿日期:2002-06-19

-

作者相关文章

2. 福建省林业科学研究院 福州 350012

2. Fujian Academy of Forestry Fuzhou 350012

橄榄(Canarium album Raeuschk.)是我国的名优果品,全国以福建栽培最多,生产加工多种产品;广东、广西、台湾次之,四川、浙江也有少量栽培(陈秀萍等,1999;邱武凌, 2000, 翁树樟,1997)。其经营方式已从传统零星粗放生产转变为现代规模经营,如平和天马国有林场133.3hm2优质山地橄榄基地、广东省饶平县榕洽果庄有限公司万株橄榄连片栽培等产业化生产基地。近年福建平和天马国有林场山地橄榄基地发生漆蓝卷象Involvulus haradai (Kono),严重危害橄榄嫩梢、幼果,造成经济损失。该虫属卷象科Attelabidae蓝卷象属Involvnlus,是中国昆虫新记录种(Kono, 1940;Morimoto, 1962);国外分布于日本北海道。据调查国内分布于福建平和、华安等地,国内外均未见有关该虫生物学特性与防治的研究报道。1999~2001年作者采取室内外观察、试验相结合的方法,对此虫进行了系统研究。

1 材料与方法 1.1 室内个体和群体饲养观察个体饲养将初产卵的橄榄半枯梢采回,分别放入21 mm×150 mm的试管中,每管1梢,用纱布封口,每隔5~7 d取出枯梢在水中浸2~3 s,使梢不致过于干燥。每隔3 d解剖1~2梢,观察幼虫的发育情况。群体饲养是把旧矿泉水瓶剪掉1/3,在底部钻若干小洞,使瓶内不至于积水,虫又不能逃逸,瓶中放入1/2新鲜湿润黄土,稍微压实,在其上放入有虫的枯梢10~20枝,老熟幼虫任其掉入土中作土室化蛹,定期观察受害梢及土壤土室中幼虫发育情况。

1.2 林间系统调查在平和天马林场橄榄基地,每半个月调查1次,记载各虫态的主要生物学特性以及发育动态,调查林分受害情况,并采集一定量枯梢带回室内,解剖观察卵、幼虫的发育情况。

2 结果与分析 2.1 寄主与危害漆蓝卷象成虫吸食橄榄嫩梢、果实汁液。受害林分株受害率达80%~100%,嫩梢受害率60%~100%。嫩梢受害后1~5 d迅速萎焉直至干枯,影响植株生长和来年结果;受害幼果千疮百孔,严重的导致幼果掉落,造成减产;中期受害后果实畸形,受害后品质严重下降,失去经济价值。尤其新嫁接的植株成活后抽梢(芽)一般在5月,此时正是越冬代成虫出土危害高峰期,新抽的芽很容易受到危害枯萎,若第2次抽梢再次受到危害,最终将导致嫁接植株死亡,严重影响嫁接成活率。除危害各橄榄品种外,其寄主还有盐肤木(Rhus chinensis)。

2.2 形态特征 2.2.1 成虫(图 1)体长(不包括头、喙)3.2~4.0 mm。前胸、鞘翅具青蓝色光泽,触角、足黑色。头宽远大于长,在眼后不缩窄;头顶中区略光滑,靠近眼的部分具稀疏刻点;眼大,突出于头的表面,两眼间的距离为喙基部宽的2倍。喙细长,略向下弯,长约等于前胸背板长的1.4倍,由中部向端部逐渐略放宽;上颚近三角形,内缘锯齿状,外角很突出;触角着生于喙基部1/4处,喙在触角窝上面略隆;触角11节,基节很短,柄节粗壮,索节1略长且宽于2,3、4长近等于1,5、6短,长约为1的2/3,棒节1~3长近相等,1宽近等于长,宽于2,2宽于3。前胸背板宽大于长(5:4),中部之后最宽,两侧圆;背面中区具很小的刻点和细小刚毛;靠近前胸背板基部和端部具浅缢痕,其中刻点较密而深。鞘翅长约为前胸背板的2倍,两侧基部近平行,中间以后向外略凸;肩显著,鞘翅基部向中间小盾片方向略倾斜;行间略宽于行纹、光滑,行纹具大而深的刻点列;鞘翅端部分别缩成圆形。小盾片明显,近方形。臀板部分外露,具明显刻点和细小刚毛。前足基节大,紧靠一起;后足基节与后胸前侧片相连,腹部无叶突;腿节棒状,胫节细长,无端齿,内侧具纵脊;跗节末节比跗节1略长;爪离生,有附爪。雄性腹部末节中间略凹陷,雌性则略凸。

|

图 1 漆蓝卷象形态特征 Fig. 1 Involvulus haradai(Kono) 1:成虫Adult; 2:卵Egg; 3:蛹Pupa; 4:幼虫Larva |

长椭圆形,长径0.8~1.0 mm,短径0.5~0.7 mm,光滑略透明;初产时乳白色,近孵化时变为黄白色。

2.2.3 幼虫(图 3)初孵幼虫体长1.0~1.4 mm,体宽约0.8 mm;体弯曲呈蛴螬形,被稀疏白色刚毛,上颚发达浅褐色,先端黑褐色;身体除前胸背板靠近头部浅褐色外,其余乳白色至浅黄色,略透明。孵出1 d后可略见深色内脏,数天后可显见深色内脏。老熟幼虫体长4.0~5.3 mm,体宽约1.7~2.2 mm;淡黄白色,化蛹前背中可见1条浅黑线。

2.2.4 蛹(图 4)体长3.7~4.3 mm,宽1.9~2.4 mm,乳白色,腹末、喙端部有刚毛。羽化前从两复眼开始变黑色,其次翅芽、喙变黑,接着足由跗节、胫节开始变黑,最后身体全变为深蓝色,羽化为成虫。

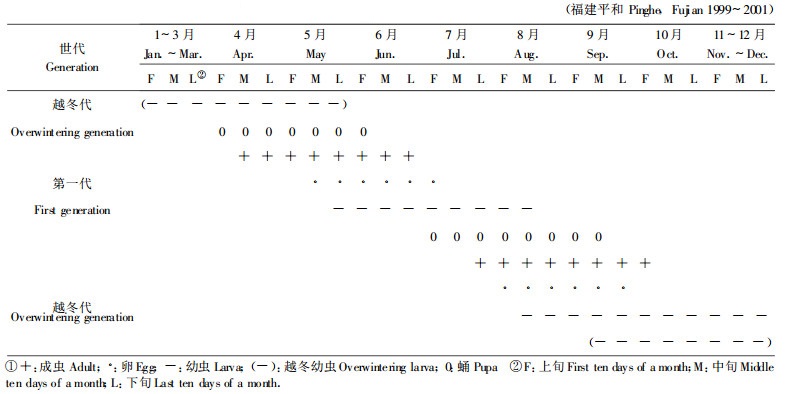

2.3 生活史在福建平和1a发生2代,大多以老熟幼虫在土壤中1~7 cm深处筑土室越冬,也有少数幼虫直接在寄主的枯梢中越冬。4月上旬越冬幼虫在土室中开始化蛹,蛹期8~16 d。4月中旬开始羽化为成虫,4月下旬始见成虫出土活动危害春梢,5月中旬~6月中旬为越冬代成虫盛期。5月中旬开始产卵,卵期8~12 d,5月下旬第1代幼虫孵出,6月下旬开始入土化蛹,蛹期为7~10 d;7月下旬第一代成虫羽化出土危害,10月上旬为末期;8月上旬开始产卵,8月中旬幼虫孵出,9月下旬开始入土越冬。在林间,11月仍有少数幼虫在枯梢中取食。生活史见表 1。

|

|

蛹羽化为成虫在土室中停留4~8 d,待体壁硬化后,以喙将土室钻破,并开掘隧道爬出地面,出土迁移到树上歇息2~3 h后开始取食以补充营养。

取食时找到合适的嫩梢后,一般由梢基部开始,头朝下四脚直立紧绷,并用力向前顶,身体随之上下移动数次,使整个喙插入嫩梢茎中,深度约2 mm,然后吸食汁液。每处吸食时间依食物汁液多少而定,一般取食1处仅需4~7 s左右,取食完一处后抽出喙,在梢上左右擦拭1~3次,弄干净喙上的粘物,后退一步紧邻前一取食痕处继续取食,此时在前一取食处留下一个黑褐色取食孔痕。每个取食孔痕由梢基部到端部紧密相邻,基本上呈一直线直至梢端,每梢有12~30个针眼大小的取食痕;最后在受害梢基部呈环割状或螺旋状刺吸1~3圈,由于嫩梢被切断了水分和营养的运输,导致在1~3 d内迅速枯萎,枯梢基部很容易与植株剥离,如遇台风暴雨天气,部分枯梢会被吹落地面。每头成虫1 d可危害10枝嫩梢以上。

除危害嫩梢外,6月份橄榄挂果时,还可吸食幼果汁液,在果上取食时间比在梢上取食时间长,一般每处可吮吸10~120 s,个别可吸食3 min以上,受害处很快变为污褐色。也有少量虫吸食嫩叶柄。

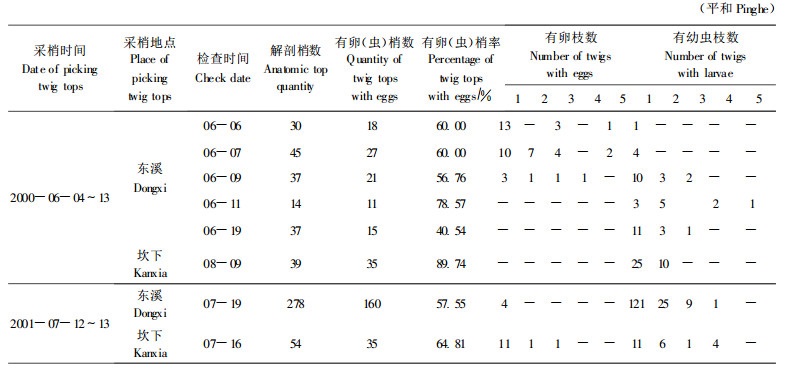

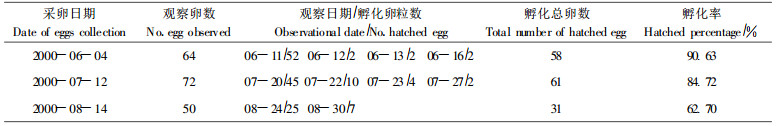

补充营养数天后开始交配产卵,雌雄虫均可多次交尾,雌虫产卵时首先用喙在半萎焉的受害梢内作1个简单的卵室,产卵于其中,每孔产卵1粒;每梢只有1粒卵的占64.77%;少数2~3粒,最多6粒(见表 2)。极少数直接在受害梢的端部嫩叶上产卵,但未见卵产于未受害梢和果实中的。1头雌虫一生产卵30粒以上,死亡时尚有遗腹卵4~8粒。雌雄比为1:2,室内饲养成虫寿命19~42 d。

|

|

成虫一般多在白天取食,具有群集取食危害现象,一般在同1株橄榄树上将大部分新梢取食完后,再转移其它邻近株危害,因此在林间观察多数受害梢上没有成虫;如2000-06-15在1株树上发现15头成虫,而四周的20株树的嫩梢虽然80%以上受害,却未见1头成虫。成虫有一定假死习性;惊扰飞起的成虫就在原株附近飞翔,在5~50 s后落回原株或附近株,继续取食;有弱趋光性和向上性,对糖醋液没有趋性。

2.4.2 卵卵期8~12 d,卵在枯梢内孵化,孵化以11:00至次日8:00时为多,上午较少;前后期产的卵,孵化率有差异,6月中旬孵化率为90.63%,7月中旬为84.72%;8月后产的卵,孵化率显著下降,孵化率为62.7%(表 2)。

|

|

初孵幼虫有取食部分或全部卵壳的习性,不具爬行能力,靠蠕动挪动位置,3 h左右后开始取食枯梢,耐饥饿能力4~6 d,最长15 d;3龄以上幼虫可耐饥饿14~35 d。3龄后食量增大,枯梢最后被蛀空,仅剩1层薄薄的表皮,蛀道宽1.1~2.5 mm,长1.5~4.1 cm。枯梢需要一定湿度,幼虫发育才比较正常;野外由于下雨、露水等,可以满足幼虫正常生长所需的食物水分。据2000年7月室内饲养观察结果,枯梢39 d不洒水,过于干燥,结果幼虫成活率仅为57.67%,就是成活的幼虫生长也比正常的个体小;每10 d洒1次水的,幼虫成活率为90.18%。

橄榄受害梢中的幼虫数量不等。通过东溪和坎下2地点对264个受害嫩梢的调查,发现有1头幼虫的嫩梢为186个,有2头幼虫的嫩梢为53个,分别占调查受害梢数的70.5%和19.7%;有3~5头幼虫的受害梢比较少,分别为4.9%、2.7%和2.3%,总数为10%(图 2)。

|

图 2 橄榄受害梢中幼虫数量分布频次 Fig. 2 Distributing frequency of lavral number in the damaged tops of Canarium album |

老熟幼虫咬孔钻出枯梢掉落地面,爬行迅速,多在1~10 min内寻找到合适场所钻入土中营造土室;但土壤过于干燥板结,幼虫入土则较为困难,有的要1h以上才能钻入土中,部分幼虫在此过程中被成群蚂蚁攻击取食。幼虫入土深度为1.0~7.0 cm,一般多在2~5 cm处。土室卵圆形,长4~6.0 mm,宽2.8~3.2 mm,表面粗糙,内壁光滑。土室中幼虫乳白,滞育中的幼虫仍活跃,如土室被破坏暴露地表,幼虫可很快再次入土做土室。越冬代的老熟幼虫在土室中滞育越冬,也有极少数以幼虫在枯梢中越冬的。

2.4.4 蛹滞育幼虫翌年4月上旬开始化蛹,蛹期8~12 d,羽化率72%;第1代蛹期为7~10 d,羽化率为79.2%。蛹开始乳白色,2~3 d后复眼颜色开始变深,3~5 d复眼完全变黑,6~8 d喙变深蓝,紧接着2~3 d内体全变为深蓝色羽化为成虫出土危害。

2.5 天敌该虫目前发现天敌较少,幼虫期发现有蚂蚁类、白僵菌;蛹期发现一种真菌寄生,成虫期室内饲养发现有白僵菌寄生,但天然寄生率均较低。

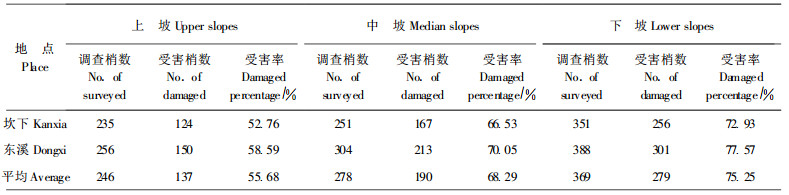

2.6 发生规律 2.6.1 与立地类型的关系成虫的危害情况见表 4(表中数据为3次重复合计值)。在同一个山坡,下坡较重,中坡次之,上坡最轻;下坡平均受害率为75.25%,中坡为68.29%,上坡为55.68%。方差分析结果见表 5,不同坡位间存在显著差异;多重比较表明上坡与中、下坡有极显著差异,而中坡与下坡无差异。阳坡比阴坡轻。

|

|

|

|

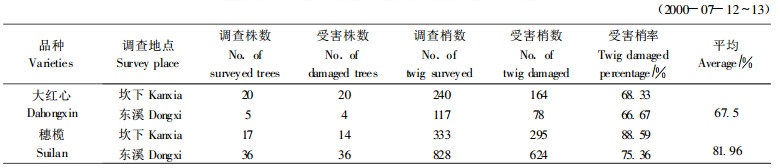

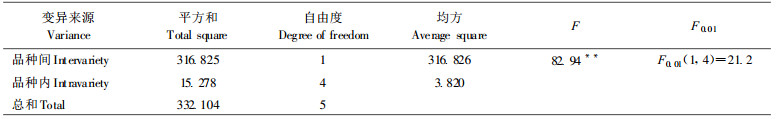

在立地条件和林龄基本一致的情况下,橄榄品种间被害情况穗榄略重于大红心,但差异不显著。如2001-07在同一坡向的中坡调查结果见表 6(表中数据为3次重复合计值),株平均受害率穗榄为96%,大红心为92.45%;春梢平均受害率穗榄为81.96%,大红心为67.5%。方差分析结果见表 7,品种间的受害存在显著差异。穗榄比大红心受害重的主要原因是,前期成虫吸食幼嫩春梢汁液作为补充营养,穗榄抽梢期与漆蓝卷象成虫盛期发生相吻合,正适合于取食;而大红心的春梢抽梢较早,在4月底部分嫩梢抽出并开始木质化变硬,致使害虫难于钻孔取食、产卵,故受害较轻;同时,大红心嫩梢粗壮,纤维多,也不利于漆蓝卷象取食。

|

|

|

|

橄榄幼林每年抽3~4次梢,即春梢、夏梢、秋梢和冬梢。据调查,晚春梢受害仅次于夏梢,夏梢随着第1代成虫出现受害逐渐加重,秋梢受害最轻。春梢期在3月下旬至4月上旬抽发,而4月中旬成虫才开始出现危害,因此,选择春梢抽梢较早的品种或优树嫁接,是防治该虫造成直接经济损失的有效方法之一。

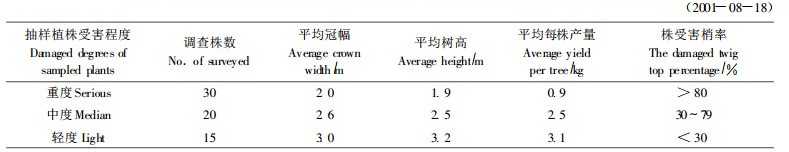

2.7 经济损失表 8为2001年天马林场坎下工区不同受害程度橄榄生长、果实产量测定结果,抽样株为1996年造林,1998年嫁接的植株,可见仅5 a生的植株,受害较重的平均冠幅比轻微受害植株减少0.7 m、平均树高减少0.8 m、单株产量减少1.4 kg,即每株减产45.16%。按每公顷种植495株计,则每公顷受害严重的橄榄林将减产693 kg,按目前市场价格6元·kg-1计算,造成当年直接经济损失4158元·kg-2。

|

|

漆蓝卷象在福建平和1 a发生2代,大多以老熟幼虫在土壤1~7 cm深处筑土室滞育越冬,4月下旬越冬代成虫羽化出土危害春梢,7月下旬第1代成虫羽化出土危害。山坡下部比上部橄榄受害重;晚春梢和夏梢受害重,秋梢受害较轻。受害较重的5 a生橄榄单株产量减少1.4 kg,可造成当年直接经济损失4158元·hm-2。

该虫在国外仅见分布于日本北海道;在我国北方也未见有分布的报道。日本北海道与我国福建省距离较远,且有海洋隔离,气候环境等条件也相差较大。因此,漆蓝卷象是否为外来物种是一个值得探讨的问题。

陈秀萍, 蒋际谋, 林诚和, 等. 1999. 橄榄在我国近二十年来的研究进展. 福建果树, 110(4): 36-37. |

黄邦侃, 高日霞著.果树病虫害防治图册(第二版).福州: 福建科技出版社, 1996, 274~278

|

邱武凌主编.福建果树50年.福州: 福建教育出版社, 2000, 35, 272~273

|

翁树樟主编.华南特种果树栽培技术.广州: 广东科技出版社, 1997.21~23

|

许长藩, 曾伟谦, 钟召中, 等. 2000. 橄榄种植业及主要病虫害研究现状与展望. 福建果树, 114(4): 16-17. DOI:10.3969/j.issn.1004-6089.2000.04.007 |

中国科学院中国动物志编辑委员会主编.赵养昌, 陈元清著.中国经济昆虫志(第20册), 鞘翅目: 象虫科.北京: 科学出版社, 1980, 11

|

Kono Hiromich. 1940. Rhinchites (Involvulus) haradai Kono. Ins Mats, 14: 67. |

Morimoto Katsurs. 1962. Involvulus haradai (Kono). Sci Bull Fac Agr, 19(2): 174. |

2003, Vol. 39

2003, Vol. 39