文章信息

- 张云跃, 林睦就, 马常耕.

- Zhang Yunyue, Lin Mujiu, Ma Changgeng.

- 银杏叶中化学成分的遗传变异

- GENETIC VARIATION OF CHEMICAL CONSTITUENT IN GINKGO BILOBA LEAVES

- 林业科学, 2002, 38(4): 72-77.

- Scientia Silvae Sinicae, 2002, 38(4): 72-77.

-

文章历史

- 收稿日期:1999-07-04

-

作者相关文章

2. 中国林业科学研究院 北京 100091

2. The Research Institute of Forestry, CAF Beijing 100091

近30 a来, 国外学者对银杏叶的化学成分和临床效果研究表明, 银杏叶提取物不仅对血液循环系统、中枢神经系统、泌尿系统和消化系统的某些疾病有很好的疗效, 且有清除人体有害自由基, 防止衰老的作用。为了产业化生产银杏叶制剂, 很多国家除在本国探索叶用林的集约经营外, 还大量从我国进口银杏叶, 支持本国的制药工业(梁立兴, 1993; 齐之尧等, 1994)。我国在15世纪已知银杏的医疗作用, 李时珍更在“本草纲目”中多方面记述了医用方法。我国还是银杏原料生产大国, 有巨大的药产业生产潜力和国际市场竞争力, 但与国外相比, 在叶的药用价值研究上却相当落后, 近10多年才对银杏采叶期与化学成分含量的关系方面开展了一些非遗传性变异研究(龚跃新等, 1991; 吴红菱等, 1995; 刘克玲等, 1996; 齐之尧等, 1994), 为我们认识银杏药用成分提供了有益的结果, 但对叶加工业的经济效益和集约叶用林经营有重要影响的遗传变异和改良策略的研究却是个空白。本文介绍了我们在银杏叶化学成分含量的产区间、家系间和家系内个体间各遗传水平变异研究的初步结果, 以求有助于集约叶用林育种策略和经营体制的科学制定, 并为高含量无性系的选育和改良提供参数。

1 材料和方法 1.1 材料1994年在我国银杏全分布区的13个产区分单株采集200余份种子, 1995年在属亚热带气候区的湖南省安化县林业科学研究所分单株育苗, 1996年本着既节省费用又可得到必要信息的原则, 对7个实生产区的30个家系于9月初采叶进行重要化学成分的测定。

1.2 研究内容和采样方法 1.2.1 产区和家系间变异选湖南省安化县和新宁县、广西壮族自治区灵川县、湖北省安陆县、河南省嵩县、山东省郯城县及辽宁丹东市7个代表性产区, 各随机选出4个家系, 每家系从20株苗木的上、中、下部采叶, 合成28个家系混合叶样。

1.2.2 家系内个体间变异选分布区南部属亚热带气候的湖南省新宁县和分布区北部暖温带气候的江苏邳县, 各随机选一个家系, 分别从它们的10个单株上采叶, 测定半同胞家系内个体含量差异。为增加树龄比较, 又从湖南省安化县选用1个16 a生家系的10个单株分别从树冠南向中部采叶分析。合计有30个单株叶样。

1.3 分析方法整个室内测定工作由南开大学高分子化学研究所完成。

1.3.1 提取精确称取银杏叶2.0 g, 置于微型沙氏提取器中, 用甲醇作溶剂, 回流提取8 h以上。将提取液转入到500 mL容量瓶中, 并定容至刻度。

1.3.2 黄酮类样品制备:用移液管取上述溶液25 mL, 放入50 mL锥形瓶中, 加入4.5 mL 25%盐酸, 于沸水浴中水解30 min以上, 然后完全转入50 mL容量瓶中, 用甲醇定容到刻度。

HPLC测试:取15 μL进样, 进行HPLC测定。色谱条件:RP-C18色谱柱(150 ×4.6 mm, 4 μm)。流动相:CH3OH:H2O =55:45。检测波:λ=367 mm。

1.3.3 内酯样品制备:用移液管取上述溶液20 mL, 放入50 mL锥形瓶中, 并浓缩至稠膏状, 然后加入2%甲醇水溶液5 mL, 回流提取10 min, 倒出上清液并过滤; 残渣中再加入2%甲醇水溶液5 mL; 同法提取并过滤, 滤渣用上述溶液3 mL洗涤。两次滤液和洗涤液合并, 进行纯化。

样品纯化:上述滤液通过两根串接的纯化柱, 上柱内装500 mg聚酰胺粉, 下柱装500 mgRP-C18填料。然后用2%甲醇溶液5 mL分3次洗涤容器并且也通过串接双柱, 再用5%甲醇水溶液5 mL洗涤两根柱填料, 抽干, 弃去上柱。下柱用6 mL正己烷洗涤, 洗涤完毕, 再抽干。最后用7 mL正己烷乙酸甲酯(60:40)混合溶液洗脱, 收集洗脱液, 洗脱完毕后, 将洗脱液转入青霉素瓶, 真空下于室温使溶剂迅速挥干, 析出白色结晶, 加入70 μL甲醇使结晶溶解, 用微量进样器(1 μL)加入苯甲醇1 μL, 再加入130 μL纯水, 得HPLC测试用样品。HPLC测度:取15 μL进样。色谱条件:RP-C18色谱柱(150 ×4.6 mm, 4 μm)。流动相:CH3OH :H2O =67:33。检测器:410折光示差检测仪。

1.4 统计分析分别计算所有家系所测化学成分的平均含量, 然后计算产区间、家系间、家系内变异系数, 产区间方差分析和差异显著性检验, 以显示不同遗传结构层次上所测成分的变异程度。分别计算各化学成分间和它们与原产区地理坐标间的相关关系, 以揭示化学成分间的遗传关系和地理变异模式。

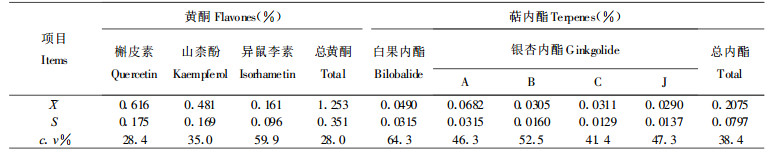

2 结果 2.1 种水平上各成分含量和变异水平对来自有分布区广泛代表性产地的28个家系的测定结果列入表 1。

|

|

从表 1看到, 全分布区内银杏叶中黄酮类平均含量为1.25%(12.5 mg·g-1干重), 萜内酯类为0.2075%(2.075 mg·g-1干重), 两类成分占叶干重的1.46%(14.6 mg·g-1干重)。黄酮类物质中具较强抗氧化能力的槲皮素含量占1/2, 其次为山奈黄素。在属苦叶素的内酯中, 银杏内酯占3/4, 白果内酯占1/4左右。总体看, 黄酮类的变异小于内酯类。黄酮类中又以异鼠李素变异最大, 内酯类中以白果内酯变异最大。测定结果还表明, 28个家系间各化学成分差异巨大, 以黄酮类总含量为例, 最低家系只0.45%, 最高家系达1.89%, 二者差异达4.2倍。以内酯类为例, 含量最低家系只0.030%, 最高的却达0.375%, 二者相差12.5倍。从个别化学成分看, 如白果内酯含量最低家系仅0.006%, 最高的达0.122%, 二者相差20.3倍。含量的这种明显的遗传变异为短期内通过现有变异株选择提高含量提供了可能。

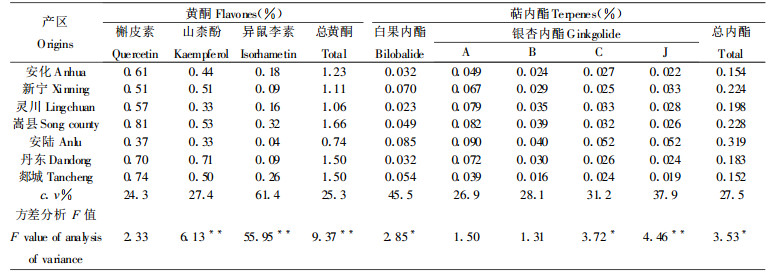

2.2 产区间含量的变异认识叶中重要化学成分的地理变异程度和模式, 对现实的叶产品收购和未来提高成分含量的遗传改良均有原则性指导意义。表 2给出每产区所测7个家系的平均值, 产区间变异系数和方差分析结果。

|

|

从表 2看到, 无论黄酮类总量, 还是内酯类化合物总量, 7个产区间差异均达显著(P >0.05)和极显著水平(P >0.01)。在黄酮类中, 产区间除槲皮素达不到统计学上显著水平外, 山柰酚和异鼠李素均达极显著水平。产区间内酯类化合物含量差异比黄酮类小, 如银杏内酯中的A和B差异均不大, 只J达极显著水平; 白果内酯含量刚到显著水平。因而可以认为, 通过产区间选择改良黄酮类化合物含量较改良内酯类化合物含量易达到目的。虽然产区间多数化合物含量都存在差异, 但它们却没有显示出变异的地理规律性, 如黄酮类含量有南部亚热带气候区的比北部暖温带气候区低的倾向, 可是地处分布区中部湖北省安陆县的含量却最低, 仅0.74%。内酯类含量更具地理随机性, 以安陆县的含量最高, 达0.319%。从各成分总含量看, 河南嵩县的最高, 湖北安陆县的最低。这种无地理规律的变异模式, 是由于我们每产区取样过少造成, 还是确实反映着银杏叶化学成分变异的本质, 有待进一步研究证实。

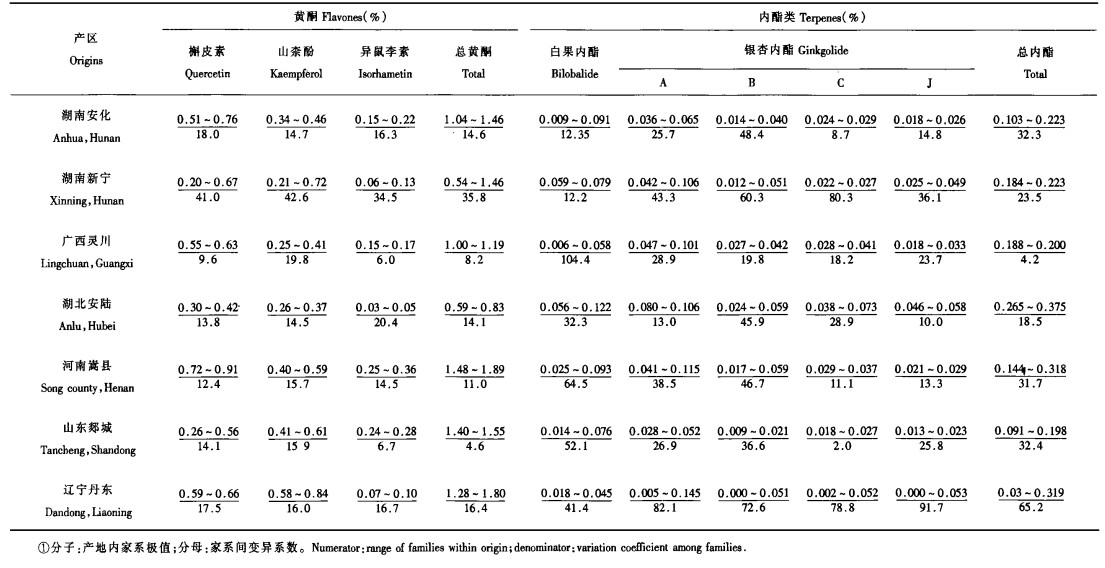

2.3 产区内家系间的变异家系选择目前在用材树种遗传改良中居中心地位, 逆向个体选择要以家系测验为依据, 前进型个体选择要以家系测验为出发点, 产区(或种源)内家系间的变异水平又是决定多层次遗传改良的结合点。在以次生代谢产品为主要经营目的的经济树种遗传改良中, 虽然无性系(基因型)利用居主导地位, 但家系选择仍有重要理论和实践意义。为探讨银杏叶化学成分的家系间变异, 表 3列出了所测7个产区、每产区4个家系间各化学成分的极值和变异系数。从表 3看出:同一产区内不同家系间各化学成分的变异系数不同, 如广西灵川县的各指标中, 总内酯的家系间变异系数为4.2%, 而白果内酯的高达104.4%;同一化学成分不同产区家系间的变异程度相差悬殊, 如黄酮总含量山东郯城的家系间变异系数仅4.6%, 而湖南新宁县的达35.8%;总体看, 黄酮类含量的产区内家系间变异程度小于内酯类含量, 这与全分布区28个家系计算的家系间变异水平一致; 银杏所含8种成分中, 各产区都是白果内酯的家系间变异最大, 湖南新宁县的例外, 这也与全分布区28个家系计算的结果一致; 在7个产区中, 广西灵川除白果内酯家系间变异极高外, 其它7种化学成分的变异程度都较低, 此表现与它近邻的湖南新宁县的恰好相反, 后者表现为白果内酯含量的变异最低, 其它7种成分最高。这种两个相近产区化学成分家系间含量的变异程度绝然相反的现象值得从遗传学、栽培历史和生态学方面深入探讨。

|

|

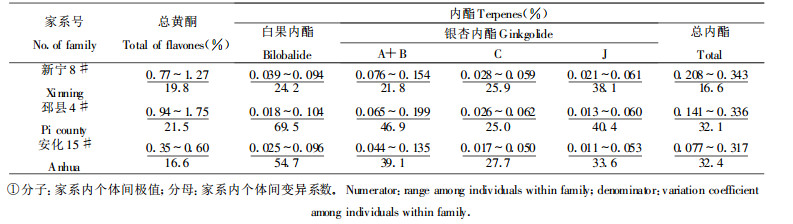

研究同一家系内不同基因型化学成分的变异水平对制定遗传改良策略极为重要。表 4列举了分布区南、北部两个产区各一个半同胞家系内10个2 a生单株和湖南省安化县一个半同胞家系的10个16 a生单株的测定结果。从表 4的变异系数项看到, 各化学成分的基因型间变异也是巨大的, 相对讲, 黄酮类含量的变异程度比内酯类低, 内酯类中仍是白果内酯的个体间变异大于银杏内酯。这点与全分布区产地间和产地内家系间表现仍然一致。因而表明银杏叶中黄酮类含量的遗传变异比内酯类低, 内酯类中银杏内酯的遗传变异又比白果内酯的低这一现象的普遍性。同时看到, 2 a生苗叶内酯类含量与16 a生树叶内酯类含量无明显差异, 而总黄酮含量差异显著, 前者含量超过后者2倍以上。家系内个体间的巨大遗传差异预示在优良家系内进行无性系选择应是银杏药用育种的基本策略。

|

|

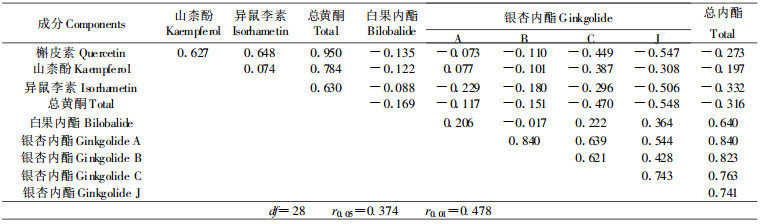

表 5为各化学成分间相关系数, 因它们对决定叶用银杏改良所采用的具体方法有重要指导意义。

|

|

从各相关系数可看出:黄酮类含量与内酯类含量呈负相关关系, 有些还达统计学显著水平; 银杏内酯含量与白果内酯含量为不显著的正相关; 银杏内酯各组分含量间呈极显著正相关。因此把黄酮类作为选种目标时可能会对内酯含量带来不利影响, 而把内酯的任一组分做为选择目标都能某种程度上使其它同类化合物含量有所改善。

3 讨论目前国内有关银杏叶化学成分含量的报道有很大矛盾, 这是由于含量受遗传的、非遗传的和环境的多种因素影响, 任何随机采样分析的结果都只有相对的正确性。如同为10月份的叶, 龚跃新(1991)对江苏泰兴银杏测定黄酮含量为5.91%, 庄向平等(1992)对杭州银杏的测定, 黄酮含量为2.66%, 而关红菱等(1995)测定湖北随州银杏黄酮含量仅0.98%。已有文献普遍认为由夏到秋随叶龄增长黄酮含量有逐步提高的趋势。且以晚秋时浓度最高, 夏季最低, 春季比夏季稍高些, 而内酯类的季节变异模式却不同。法国学者Flesch等(1992)连续3 a对同批1 ~ 3 a生银杏幼苗叶中内酯类含量逐月进行测定, 看到含量不因苗龄而变化, 3 a间平均值恒定, 但在一个生长期内表现出由春到夏随着叶片发育成熟而逐步增高, 然后随叶衰老到秋季含量又下降的季节模式。本文测定用的是9月初的叶, 因此黄酮类含量未达最高值, 而内酯类开始转入减少期。因而所提供的各化学成分值不能认为是银杏叶成分的绝对代表值, 只有选种学评价上的相对意义, 既展示出我国银杏叶化学成分的地域、群体、家系和个体上的遗传异质性, 又为制定药用育种策略提供有用的依据, 即产区、家系和家系内选择都将获得一定的遗传增益。Teris等(1992)的研究看到, 苗圃幼令株的内酯含量比60 a生大树的高出了许多, 雌株的又比雄株的高些, 因此, 结论说单株间的差异要比叶子采收期的影响重要得多。而本文的测定却表明2 a生幼株的内酯含量与16 a生株的无明显不同, 而黄酮类含量是2 a生树的比16 a生树的高出近1倍。在内酯含量上本文的结果与Teris等的结果的不一致, 可能是16 a生树还不足以引起象60 a大树那样的生理生化效应。通过研究, 不仅初步揭示了银杏次生代谢产物的一些遗传变异知识, 且已掌握了一些高含量家系和单株, 为无性系选择创造了必要的条件, 预期3 ~ 5 a内将可选出一批优良叶用无性系。

4 结论尽管由于经费限制, 我们只能有选择性地测定8种化合物, 且每群体内所用家系数只有4个, 对做出可靠的结论还嫌不足, 但仍然可以做出如下有益于制定叶用品种选育策略的初步结论。(1)我国银杏叶中的化学成分存在产区、家系和家系内的明显遗传差异, 显示出多水平开展银杏遗传改良的必要性, 优良(高含量)家系中的个体选择可以较快达到提高含量的目的。(2)不同化学成分的遗传变异程度不同, 因而选择的响应也将不同。从理论上讲, 通过现有自然变异的选择, 预期增益大小是白果内酯>银杏内酯>黄酮类, 但在选择过程中要把变异程度高, 疗效作用显著的成份置于优先地位。(3)由于黄酮类含量与内酯类含量有负向相关关系, 在开展高含量品种选育时, 要制定出既能提高黄酮含量, 又不影响内酯含量的指数选择方法。由于单株的有用化合物的产量是叶生物量和具体含量的函数, 所以在实际选育过程中必须一并考虑各作用因子。(4)由于内酯类含量幼龄树和16 a生树间无明显差异, 所以, 在这一树龄段中, 开展综合性状好又易扦插繁殖的高产无性系选择, 建立集约型无性系叶用林, 是今后必须加强研究的内容。

龚跃新, 强静, 等. 1991. 银杏外种皮与银杏叶中黄酮含量比较. 中草药, 22(8): 376. |

梁立兴. 1993. 国外银杏栽培、开发利用的现状及发展前景. 世界林业研究, 6(5): 41-46. |

刘克玲, 张慧娟等.银杏愈伤组织中黄酮含量初步研究.见: 全国第四次银杏学术研讨会论文集.北京: 中国林业出版社, 1996, 194~201

|

齐之尧, 李家玉. 1994. 银杏叶的药用价值. 世界林业研究, 7(3): 92-94. |

齐之尧, 李家玉.银杏内酯的成分、结构与药效.见: 全国第四次银杏学术研讨会论文集.北京: 中国林业出版社, 1996, 202~205

|

吴红菱, 刘先林, 等. 1995. 不同季节银杏叶中总黄酮的测定. 中草药, 26(8): 445. |

庄向平, 虞杏英, 等. 1992. 银杏叶中黄酮含量的测定和提取方法. 中草药, 28(3): 122-124. DOI:10.3321/j.issn:0253-2670.1992.03.015 |

Flesch V, Jacques M, et al. 1992. Relative importance of growth and light level on terpene content of Ginkgo biloba. Phytochemistry, 31(6): 1941-1945. DOI:10.1016/0031-9422(92)80337-E |

Teris A van Beek, Lelypveld G P. 1992. Concentration of ginkgolides and bilobalide in Ginkgo biloba leaves in relation to the time of year. Planta medica, 58(5): 413-416. DOI:10.1055/s-2006-961503 |

2002, Vol. 38

2002, Vol. 38