文章信息

- 范志强, 沈海龙, 王庆成, 王政权, 张彦东.

- Fan Zhiqiang, Shen Hailong, Wang Qingcheng, Wang Zhengqua, Zhang Yandong.

- 水曲柳幼林适生立地条件研究

- STUDY ON THE SITE CONDITIONS SUITABLE FOR YOUNG PLANTATION OF FRAXINUS MANDSHURICA

- 林业科学, 2002, 38(2): 38-43.

- Scientia Silvae Sinicae, 2002, 38(2): 38-43.

-

文章历史

- 收稿日期:2001-05-10

-

作者相关文章

2. 中国科学院西双版纳热带植物园 昆明 650223

2. Xishuangbanna Tropical botanic Garden, the Chinese Academy of Sciences Kunming 650223

林木生长与立地因子之间的关系, 是一个复杂的综合生态效应。立地质量的高低, 对于林木生长的影响很大。不同立地下, 树高和材积生长过程并不相同(Martin et al., 1996)。水曲柳是我国东北地区重要阔叶树种, 其资源已接近濒危。过去对水曲柳适生立地条件有许多研究(李俊清等, 1991; 邵彬, 1983; 周晓峰等, 1980; 葛剑平等, 1991), 结果都不尽一致。李俊清等认为水曲柳在山中部生长最好, 葛剑平等认为适宜在山的中下部生长。尤其在本调查区存在着逆温现象, 使得水曲柳生长与立地关系十分复杂。本文对水曲柳人工林生长情况进行详细调查, 并运用数量化理论对水曲柳适生立地条件进行分析研究, 从而为营造水曲柳人工林立地选择提供理论基础。

1 研究方法 1.1 实验地区自然概况野外研究地点设在黑龙江省尚志市东北林业大学帽儿山实验林场尖砬沟森林培育实验站。地理坐标为北纬45°21′~45°25′, 东经127°30′~127°34′。平均海拔300 m。本区属温带季风气候, 但具明显的大陆性。年平均气温2.8℃, ≥10℃积温为2000℃~2500℃, 无霜期120~140 d。年降水量700~800 mm, 集中于6、7、8这3个月。本区地带性土壤为暗棕壤(暗棕色森林土或灰棕壤)。该区原始植被为阔叶红松林, 经反复破坏, 现已形成次生林。

1.2 实验设计调查林分为1987年在次生林带状皆伐迹地上用植苗更新方法营造的水曲柳林。造林时所用苗木为2 a生, 栽植密度为1.5 m×1.5 m。调查时林分为12 a生, 至今尚未进行间伐。

立地调查于1998-09进行, 根据不同立地类型设立43块临时标准地, 样地面积20 m×20 m。在每块标准地内, 选取50株水曲柳, 测定胸径, 取其中10株优势木, 测定林分优势木高。同时调查记录坡位、坡向、坡度、A层厚、土类等立地因子。取5点测土壤A层厚, 分0~20 cm和20~40 cm土层, 用铝盒取样测定含水率, 重复3次。并在每块标准地内取样, 用于测定pH值和分析土壤养分状况。

1.3 室内分析 1.3.1 野外取样样品测定方法采用烘干法测定土壤水分含量; pH值测定采用电位法。养分分析方法:半微量凯氏法测全N; 碱解扩散法测水解N; 酸溶、钼锑抗比色法测全P; 0.03NH4F-0.025HCl浸提、钼锑抗比色法测速效P; NaOH碱融-原子吸收分光光度法测全K; 1 mol NH4Ac浸提、原子吸收分光光度法测速效K。

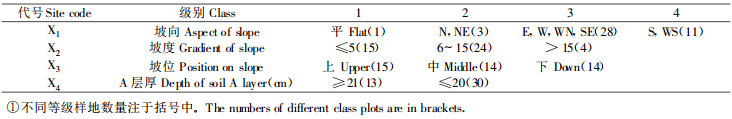

1.3.2 水曲柳适生立地分析首先将立地分类因子中的定性项目划分成不同的类目, 各立地因子按照表 1的分极标准进行分级归类。由于只有一块标准地在山顶, 所以坡位划分将其合并到坡上。各立地因子样地分布见表中括号。对于原始数据应用数量化理论I进行数学分析(郎奎健等, 1989)。

|

|

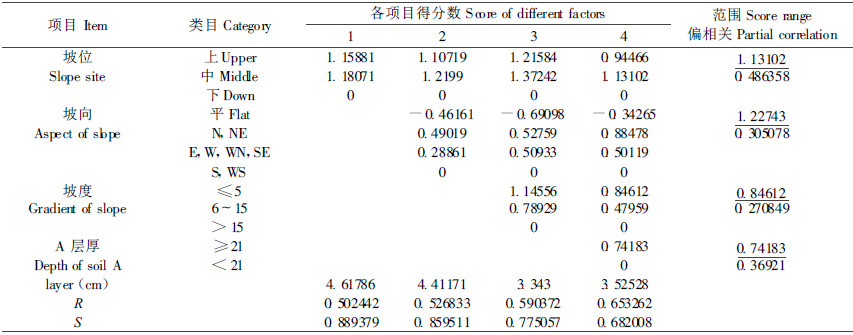

以各标准地优势木高的平均值为因变量, 各立地因子数量化值为自变量, 按照立地因子分级表, 采用数量化理论I的方法, 按减少项目法逐次减少得分范围小的项目重新计算, 计算出包含不同项目个数的各模型的剩余标准差, 复相关系数。最后在包含不同因子数的各回归模型中, 选择剩余标准差小, 复相关系数大以及各项目偏相关系数均大于1的模型作为最优预测方程。计算结果如表 2。

|

|

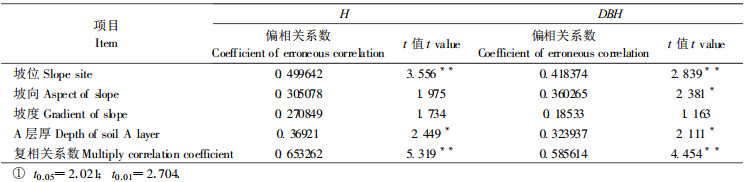

为确定最优预测模型并筛选出主导因子, 对复相关系数和各立地因子的偏相关系数进行了t检验。经计算包含4个项目的模型, 其复相关系数为R2=0.653262, t=5.319 > t0.05。各立地因子t值都大于1, 对水曲柳生长都有影响。从各因子得分值可以看出, 水曲柳在中、上坡位的生长较好, 下坡位最差; 在阴坡生长最好, 平地生长最差; 坡度对水曲柳的影响是缓坡生长最好; 土壤A层厚来说是A层深厚生长较好。可以看出, 水曲柳生长对肥力要求较严。马建路(1991)认为, 不同坡位其水分和温度状况不同, 影响微生物活动, 因而肥力差异显著, 对水曲柳生长影响也不同。

|

|

影响水曲柳人工林优势高生长的主要立地因子有:坡位, A层厚, 坡向, 坡度。将坡位作为划分立地类型组的依据, 考虑到水曲柳在中、上坡位的得分值差别不大, 故将中、上坡位合并为1组。其他3个立地因子为划分立地类型提供了理论依据, 按其类目(坡向4个, 土壤A层厚2个, 坡度3个), 共构成54个立地类型, 考虑到生产中的应用, 剔除掉坡向中的平地类目, 并合并了两个相近类型。如此将所调查地划分为34个立地类型(见表 4)。

|

|

由于因子间的补偿作用, 不同的立地因子组合对植物的作用可能相似(Klinka et al., 1990)。如果各项目的有利类目组合到一起, 则更有利于水曲柳生长。基于上述分析, 我们认为在本区, 水曲柳适生于中、上坡位土壤A层深厚的阴坡; 在下坡位上A层较薄、坡度较陡的地方水曲柳生长最差。

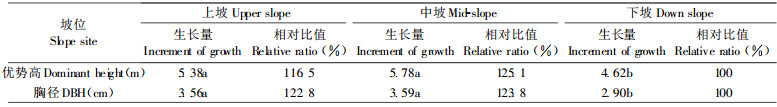

2.4 各立地因子对水曲柳生长的影响 2.4.1 不同坡位水曲柳生长比较林木在适当海拔范围内, 坡位就是最关键的因子, 它直接影响着水肥的再分配。一般坡上部是水肥流失区, 水分由于重力作用迅速排出, 伴随土壤侵蚀, 导致含水率降低, 土壤变薄; 坡下部是积聚区, 土壤湿润肥沃。不同的坡位上, 成土母岩风化程度和堆积厚度不同, 各坡位所接受的光照和热量值也不一致。对上、中、下3个坡位水曲柳生长进行方差分析结果为显著, 进一步对其进行多重比较, 发现上坡位和中坡位之间差异不显著。各坡位水曲柳生长状况见表 5。可以看出, 水曲柳在中、上坡位的生长较好, 在下坡位最差。这与以往研究通常认为水曲柳适生于山地的中部或下腹的结论(葛剑平等, 1991)有一定出入。出现这些不同的原因可能是由于所调查地气候不同所引起的。东北山地气候条件通常受逆温现象的影响, 使正常温度梯度规律发生变化。周晓峰认为, 逆温使山下部温度过低, 水曲柳常受晚霜危害(周晓峰等, 1980), 不利于生长。此外, 本区海拔较低, 可能坡位对水肥的再分配作用没有明显的表现出来。

|

|

森林土壤有机质大部分分布于土壤A层, 是林木营养的主要贮存库。一般腐殖质层较厚的土壤肥力较好, 直接影响着植物生长。

建立水曲柳生长指标与A层厚实测值的相关模型。可知土壤A层厚和优势木高呈一定正相关, 相关系数为0.552633。土壤腐殖质层较厚的林地含有较多林木生长需要的各种营养元素, 水曲柳生长较好。但本次调查相关系数较低, 可能在所调查地土壤肥力并不是影响水曲柳生长的主要方面。下坡位土层较厚, 但由于逆温等原因生长不良, 造成相关系数较低。土壤A层厚和水曲柳胸径的关系也表现出类似情况, 但相关系数更小, 为0.476078。

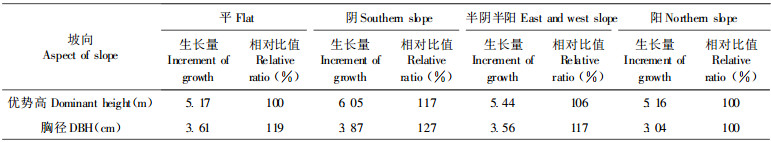

2.4.3 不同坡向对生长的影响坡向影响着局部接受光照和热量值的差异, 造成日照时数、土壤湿度、空气相对湿度小范围的变化, 对于在这些方面有特殊要求的树种的生长情况产生不同的影响。通过对水曲柳不同坡向的生长比较, 发现坡向对水曲柳的影响显著, 水曲柳高生长和胸径生长在阴坡最好。水曲柳优势高和胸径在阴坡分别为在阳坡生长的117%和127%。马建路认为, 半阴半阳坡最适于水曲柳生长(马建路等, 1991), 因为在这样的立地上, 土壤深厚, 水分、温度状况良好, 肥力较高。本次结果为水曲柳在阴坡生长最好, 与上述结果基本吻合。

|

|

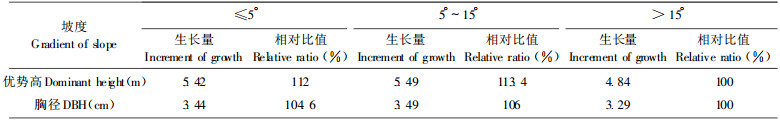

坡度的大小对山地土壤的水土保持影响较大。地表径流和水分在土壤中渗透的速度与坡度成正比的关系。坡度大的部位水分容易流失, 同时也会引起养分元素从系统中输出。坡度是通过影响立地的土壤条件, 进而造成林木生长的状况不同。另外不同坡度太阳入射角不同, 热量的分配也不相同, 植物生长的环境条件就有差异。本次对水曲柳进行立地因子调查时, 将坡度分为3个等级, 分别为≤5°、6°~15°以及 > 15°, 水曲柳在其上生长各异。从表 7可以看出, 坡度为≤5°和6°~15°时, 水曲柳生长较好, 在坡度 > 15°时, 水曲柳生长最差。坡度大, 排水能力强, 养分保持能力差, 从而水曲柳优势高生长显著下降。

|

|

从表 7还可以看出, 不同坡度对水曲柳优势高影响比较明显, 而对胸径的影响较弱, 和数量化分析的结果一致。也说明优势高由于不受林分密度和植被竞争的影响, 比胸径更能反映立地质量。

2.5 不同坡位养分状况与水曲柳生长分析不同坡位, 其含水率和土壤A层厚不同。从表 8可以看出, 在中、下坡位土壤含水率高于上坡位。就土壤A层厚而言, 下坡位最厚, 上坡位最薄, 但方差分析差异不显著。从不同坡位土壤营养元素含量来说, 下坡位水解N和全K的含量并不低, 全K的含量要高于中、上坡位, 这两种元素易于流失, 随水分下渗, 使下坡位全K和水解N含量较高。说明养分并不是水曲柳在下坡位生长差的主要矛盾。因此不能以养分的多寡来预测水曲柳的生长。

|

|

据研究本区有较明显的逆温现象(陈祥伟等, 1999)。一般认为水曲柳在下坡位生长差的主要原因是由逆温导致(李俊清等, 1991; 林代斌等, 1999), 耐寒性差的水曲柳幼苗经常遭受霜冻和冻融循环的危害。每年一度的晚霜使林木的新梢和幼芽受冻, 生长量大大降低。另外, 下坡位坡度较缓, 地表常常出现季节性积水。积水的季节恰恰是在雨量及温度均为最高的7、8月份, 严重阻碍了林木的生长(林代斌等, 1999)。看来是这两方面原因使得水曲柳在下坡位生长不良。这种特殊规律不能推广到所有地区, 而一般的规律也不宜在此地区应用。这与周晓峰的结果相一致(周晓峰等, 1980)。

3 结论与讨论通过数量化理论的方法, 定量地测定立地因子对林木生长的综合效应及每一个立地因子对林木生长的影响大小, 筛选出在所研究地区影响水曲柳人工林生长的主导因子是坡位; 土壤A层厚, 坡向, 坡度为影响水曲柳生长的重要立地因子; 建立了水曲柳人工林生长与立地因子的相关模型, 并根据主导因子划分了34个立地类型, 用来预测不同立地下水曲柳的生长状况, 指导营林生产。

在本研究地区, 坡位作为主导因子对水曲柳生长有重要影响, 水曲柳适宜的坡位为中上坡位。其优势高、胸径在上坡位的生长分别比下坡位增加16.5%和22.8%;适宜的坡向为阴坡, 生长比阳坡分别增加17%和27%。水曲柳最适生的立地在中上坡位, 其优势高可达8.17 m (67号地); 最差立地为下坡位上A层较薄的部位, 优势高为3.38 m (7号地)。

本研究结果与周晓峰等的研究结果相一致(周晓峰等, 1980), 可能是由于调查地形相似, 都存在着逆温现象, 从而使得水曲柳在下坡位的生长受到限制。葛剑平认为气候随坡位上升而形成一个逆温梯度对黄波罗幼树影响很大, 但他认为水曲柳在中下坡生长较好, 与本文结果有一定差异, 他提到了立地微环境的概念, 可能是微环境的不同使得下坡位某些立地也适合水曲柳生长(葛剑平等, 1991)。另外, 本研究所用林分还处于幼龄林, 用来作立地评价存在一定的缺陷。因为在不同的立地上, 林木的高生长过程不一定相同(Wilde et al., 1989)。另外林木在不同龄级其所处立地性质不一定相同。波格来勃涅克强调了森林是林分和生境的相互统一, 这两个方面处在不断变化和相互作用之中, 但生境比较固定, 变化缓慢, 总是落在后面的一个方面(Л.С.波格来勃涅克, 1959)。如在下坡位由于逆温和季节性积水使得水曲柳生长较差。随着林木生长, 树高增加, 其高度超出霜冻层, 且由于林木个体加大, 其水分和养分需求增加, 抗性增强, 下坡位低温和水湿的限制作用不断减弱, 其较好的养分和水分条件可能对水曲柳生长有利, 水曲柳在下坡位的生长可能会优于在中上坡。幼林阶段因土壤水分过高而生长不良的林分的生长会有一定的改善。而幼林阶段水分适中的立地也可能产生限制而造成中上坡位生长落后。以后还应对林龄较大的水曲柳人工林进行进一步的研究。此外, 还应对立地微环境中的温度因子进行系统研究以检验其与林木生长的关系和影响机理。

陈祥伟, 张琛, 张华, 等. 1999. 水曲柳人工林霜冻危害的研究. 东北林业大学学报, 27(2): 10-14. DOI:10.3969/j.issn.1000-5382.1999.02.003 |

葛剑平, 刘力, 田松岩, 等. 1991. 黄波罗、水曲柳人工林生长与立地条件关系的研究. 东北林业大学学, (水胡黄椴专刊): 9-15. |

郎奎健, 唐守正. 1989. IBM-PC系列程序集. 北京: 中国林业出版社, 115-118.

|

李永生, 王棣, 刘劲, 等. 1998. 太行山石灰岩山地水土保持林立地类型的划分. 东北林业大学学报, 26(1): 8-13. |

李俊清, 周晓峰. 1991. 东北山区主要造林树种适生立地条件研究. 东北林业大学学报, (水胡黄椴专刊), (水胡黄椴专): 1-8. |

林代斌, 苏含英, 马文吉, 等. 1999. 影响水曲柳人工林生长的主导立地因子. 东北林业大学学报, 27(1): 20-23. DOI:10.3969/j.issn.1000-5382.1999.01.005 |

马建路, 石家琛, 景凤鸣. 1991. 水曲柳立地质量评价. 东北林业大学学报, 19(水胡黄椴专刊): 69-73. |

邵彬. 1983. 水曲柳幼林适生立地条件的研究. 东北林学院学报, 11(2): 21-31. |

周晓峰, 王义弘, 赵惠勋. 1980. 关于三大硬阔的适生立地条件问题. 东北林学院学报, 8(4): 1-10. |

Kinka K, Carter R E. 1990. Relationships between site index and synoptic environmental factors in immature coastal Douglas-fir stands. Forest Science, 36(3): 815-830. |

ЛС波格来勃涅克. 1959. 林型学原理. 北京: 科学出版社.

|

Martin Beland, Yves Bergeron. 1996. Height growth of Jack pine (Pinus banksiana)in relation to site types in boreal forests of Abitibi, Quebec. Can. J. For. res., 26: 2170-2179. DOI:10.1139/x26-246 |

Wild, SA, FE, D Tech Sc. Forest Soils and Forest Growth. Periodical Experts Book Agency. 1989

|

2002, Vol. 38

2002, Vol. 38