文章信息

- 林毓银, 梁鸿燊, 蔡晓明, 梁光红.

- Lin Yuying, Liang Hongshen, Cai Xaoming, Liang Guanghong.

- 黄甜竹竹笋夜蛾综合防治试验研究

- STUDY ON THE INTEGRATED CONTROL OF OLIGIA SP.OF ACIDOSASA EDULIS

- 林业科学, 2001, 37(专刊1): 167-172.

- Scientia Silvae Sinicae, 2001, 37(专刊1): 167-172.

-

文章历史

- 收稿日期:2001-01-08

-

作者相关文章

2. 福建省永泰县林业局 永泰 350700

2. Forestry Bureau of Yongtai Country Yongtai 350700

黄甜竹(Acidosasa edulis)是原产于福建的优质笋用竹种, 属禾本科(Poaceae)竹亚科(Bambusoideae)酸竹属(Acidosasa), 地下茎单轴散生, 适宜于热带、亚热带湿润地区生长。近年来, 它已成为福建省小径竹中品质最优良的笋用竹之一。主要分布于福建闽清、福州、永泰、尤溪、南平等地。但目前由于竹林管理松懈, 又是大面积成片种植, 加之竹农对害虫重视不够, 导致笋期竹笋夜蛾危害特别严重, 造成较大的经济损失, 成为发展笋用林产业的一大障碍。

早期国外对笋期夜蛾类害虫的研究有日本的长野菊次郎(1909)、冈田忠男(1919)等, 国内许多省市(如浙江、福建、安徽、江苏、江西、广东等)都曾系统地研究过竹笋夜蛾和竹笋禾夜蛾对毛竹等主要竹种的为害, 如徐天森(1962, 1982)、胡正坚(1992)、郑国华(1994)、董文钢(1998)、童文钢和陈顺立(1994)、屈邦选(1988)等。但至今尚未曾研究过笋夜蛾类害虫对黄甜竹竹笋的危害。据调查, 在福州永泰、闽清、南平、尤溪、连城、莆田等地逐年发生, 已是福建省黄甜竹主要的笋期害虫之一。1997年在永泰清凉受害率高达90%, 导致留母竹极其困难。竹笋受害后, 轻者笋箨失去光泽, 笋内腐烂发臭, 蛀道内堆满了排泄物; 重者难以成竹, 即使少数成竹, 亦常断头折梢, 竹杆干脆易断, 极易被风吹折, 严重降低了竹材的材质, 同时也不利于留养母竹。本研究历时2 a, 采用边观察边防治边研究, 旨在提出最佳的综合防治措施, 为有效地控制和防治该虫提供决策依据, 把竹笋夜蛾的危害降低到最低限度。

试验地位于福建省永泰县郊区, 该地海拔约200 m, 地势平缓, 属于中亚热带季风性气候区。年均气温19.3℃, 年平均降雨量1700 mm。坡度约为30°以上, 相对湿度73%, 土壤属于山地黄棕壤, 土层深厚肥沃, 竹林内卫生状况一般, 竹杆眉围多在12~20 cm之间。

1 试验方法黄甜竹是一种优良的笋用竹种。因其竹笋生长迅速、保鲜性能较差, 必须在2~3 d后挖尽后上市。所以在防治工作中, 应力求采用营林措施、物理防治和生物防治等综合防治措施, 以降低虫口密度, 避免农药污染, 尽量降低农药在竹笋中的残留量。要求仅在大发生时采用化学防治, 但所选化学杀虫剂应是高效、低毒、低残留, 以确保绿色蔬菜的质量。整个试验按照随机区组设计来安排各个样地, 然后在不同的样地实施不同的防治措施。

1.1 营林措施用罗盘仪、皮尺、油漆、标签等工具设置样地, 同时考虑坡向和林地结构, 设置面积均为10 m×10 m样方12块, 分别采用锄草深埋、锄草加火烧、锄草深埋加浇敌敌畏(体积百分比为1:500)、CK 4处理3重复试验。敌敌畏(DDVP)采用背负式喷雾器喷洒, 选取在少风无雨, 天气晴朗时喷药, 喷雾器喷头距离地面1 m左右, 喷至土层有一定的湿润感为止, 每隔7 d喷1次。其它处理方法是将林内各样地内的杂草、枯枝落叶、病虫次竹以及腐烂退笋等林地杂物刮除干净并集中处理。于1999年隔日挖笋调查笋的被害情况。在每个样方中, 分别统计受害率x=受害笋数/总笋数(并对数据进行标准变换

(1) 供试药剂:先后共选用8种不同性质的化学药剂用于林间防治试验见表 1。

|

|

(2) 留母竹防治试验 由于黄甜竹生长迅速、更新快, 一般来说需要2~3 a, 所以母笋的留用及管理是黄甜竹笋用林生产的一个关键环节之一。一方面由于母笋中虫口密度较高、受害较重, 而且可能成为害虫的产卵和越冬场所, 所以它关系到黄甜竹纯林中下年度虫口来源的基数。另一方面母笋留用的质量高低直接影响到当年竹林中健壮母竹的数量, 从而进一步影响竹林下一年度出笋的产量和质量。

设置15块样方, 分5组, 每样方选用笋高5~15 cm的笋作为母笋, 并用红油漆作标记。1999年分别采用80%敌敌畏, 40%氧化乐果, 杀虫光的体积百分比分别为1:500和1:1000倍, 六六六粉灵丹抖洒, 以及CK; 2000年分别采用对母笋直接喷施, 直到有一定的湿润感, 喷药后要求24 h内无雨, 选在少风无雨, 天气晴朗的时候喷药效果最好, 每隔5 d喷1次药, 共喷3次, 喷后30 d统计母笋成竹的株数, 并计算成竹率(成竹率=成竹株数/样方中留母笋总株数)。

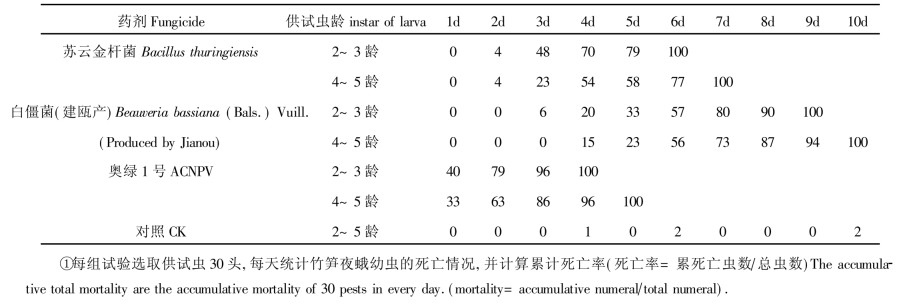

1.3 生物防治(1) 室内药效试验各种供试药剂、浓度及施药方式见表 2。苏云金杆菌:将苏云金杆菌稀释液喷在经剥箨的鲜笋上, 使其取食而感病致死。奥绿1号(AcNPV-苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒)按照同样的方法处理。白僵菌的处理方法是从林间采回2~4龄幼虫饲养, 取白僵菌粉的水滤液, 用手持喷雾器将滤液喷在虫体上。以上处理必须每天换鲜笋, 以确保其食料充足。同时每种处理设清水作对照。

|

|

(2) 林间防治试验 按照随机区组试验设计, 设置15个10 m×10 m的样方, 分别按照下列要求在林间施放。苏云金杆菌:按照1×106个·mL-1的浓度配制溶液进行喷雾。白僵菌:将白僵菌粉剂于4月上旬撒于林间, 此时正值雨季, 湿度大, 有利于白僵菌粉孢子的萌发。奥绿1号(100×108PIB·mL-1)按照1:800倍的浓度喷雾。施药后12 d内隔日统计竹笋的受害率。

2 结果与分析 2.1 营林措施从表 3统计笋的受害率, 求平均受害率可知, 除锄草深埋加浇敌敌畏的平均受害率55.72%高于对照的54.38%外, 其余几种处理的平均受害率都低于对照, 说明各处理对笋夜蛾有一定的杀伤效果, 但并不明显。对表 3进行标准变换后方差分析, 结果说明各处理间差异极不显著, 即以上4种处理F=0.1539 < F0.05 (3, 8) =4.066, 故均达不到5%的显著水平。

|

|

留用母笋防治试验采用不同化学药剂对样方进行处理, 分别统计母笋成竹株数, 计算平均成竹率见表 4和表 5。

|

|

|

|

由表 4可知, 任何一种处理的平均母笋成竹率都高于对照区的平均成竹率, 说明农药对竹笋夜蛾有一定的杀灭效果。为了明确各种药剂及浓度之间的差异性, 对数据作反正弦变换后进行方差分析, 结果表明:A因素[FA=142.518>F0.01 (4, 24) =4.22]对试验结果成竹率有极显著影响, B因素[FB=4.31>F0.05 (1, 24) =4.26]对成竹率存在显著影响。即表 4中4种药剂对试验的影响能达极显著水平, 同时浓度分别为B1 (1:500)和B2 (1:1000)的3种药剂及六六六粉灵丹对试验的影响能达到显著水平。由此对A、B因素各水平进行多重比较。结果表明:六六六粉灵丹与敌敌畏、氧化乐果、杀虫光以及CK之间存在显著差异, 其它药剂之间、药剂与CK之间均不存在显著差异。因此六六六粉灵丹可用于林间防治留母竹笋。同理将B因素进行多重比较:B1−B2=3.24>D=3.231说明两种浓度之间也存在显著差异。进一步分析表明:六六六粉灵丹两种浓度之间存在极显著差异, 其余药剂浓度之间无显著差异。

由表 5可知, 每处理平均成竹率都高于对照的成竹率, 说明药剂对该虫有较强的杀灭效果, 能起到杀虫保笋的作用。将数据标准化并方差分析, 结果表明:A因素[FA=25.42>F0.01 (4, 24) =4.22]对成竹率有极显著影响。B因素[FB=17.80>F0.01 (1, 24) =7.82]对成竹率也有显著影响。即在表 5中, 浓度为B1 (1:800)和B2 (1:1500)和4种药剂和CK试验的影响均能达到极显著水平。由此对A、B两因素各水平进行q检验。结果表明:20%甲氰菊酯与17.5%增效水胺硫磷、20%百步死以及对照之间差异极显著, 甲氰菊酯与氯氰菊酯之间差异不显著; 氯氰菊酯与增效水胺硫磷、CK之间差异极显著; 百步死与增效水胺硫磷之间差异显著, 与CK差异达极显著水平。同样地, B因素之间的多重比较q值为B1−B2=8.49>5.6367, 两种浓度之间的差异达到极显著水平。进一步比较分析, 氯氰菊酯、甲氰菊酯、百步死3种药剂两浓度间存在极显著差异, 增效水胺硫磷浓度之间差异不显著。

2.3 生物防治(1) 室内实验

幼虫取食喷有苏云金杆菌液的竹笋后, 其症状为:2 d后2~3龄幼虫虫体逐渐失去光泽, 头似倒钩, 虫体变软, 淡紫色; 4~5龄幼虫虫体发软, 呈紫黑色。4~5 d后其虫体呈黑色, 并且腐烂发臭, 通过镜检证明腐臭幼虫体内含有苏云金杆菌的伴胞晶体。实验还表明2~3龄幼虫对苏云金杆菌的感染力较4~5龄幼虫强。白僵菌的室内实验表明:白僵菌粉孢子的浸染所需要时间稍长, 同样对低龄幼虫的侵染作用稍强。奥绿1号室内实验表明:该药剂在室内对笋夜蛾幼虫的杀伤力较强, 是较为理想的病毒杀虫剂。室内试验各种药剂所致死亡率见表 6。

|

|

(2) 林间防治试验

将林间防治试验所得数据整理见表 7。

|

|

多重比较结果为:以上3种生物制剂与对照间存在极显著差异, 即白僵菌(福清产)、白僵菌(建瓯产)、以及CK间存在显著差异, 但各种生物制剂相互之间无显著差异。

3 小结与讨论 3.1 营林措施目前在黄甜竹害虫防治中所采用的营林技术还是初步的, 主要包括清除林间杂草、枯枝落叶、病虫次竹和退笋等物, 以破坏其产卵或越冬场所, 创造一个对害虫生育不利的环境条件。通过试验表明, 采用营林措施对害虫的防治效果并不显著, 与实际情况不符, 可能与初龄幼虫的转主为害有关, 因此有待于今后继续开展试验研究。如覆盖技术的实施, 虽然在一定程度上提高出笋产量, 但也改善了害虫的越冬环境, 从而助长了害虫的发生。如何协调好提高竹笋产量和害虫防治两方面的工作, 是今后研究工作的重点之一。

黄甜竹竹林具有经济价值高、经营集约的性质, 而且都是纯林, 防治害虫时以搞好林内卫生、合理留笋作为基础工作, 同时应注意营造混交林, 保持林内生物的多样性, 使之趋于稳定的生物群落, 从而使目标害虫不成灾或少成灾。营林技术在竹林害虫综合防治中虽有着其他防治措施难以取代的基础作用。通过营林技术和竹笋的早产高产措施相结合, 不但可以改善林间卫生状况, 而且可以改善林地土壤结构状况, 有利于增加竹笋在土壤中的分布层次和改善竹鞭结构, 从而大大提早出笋时间和提高竹笋的产量, 有利于竹笋优质早产高产, 为竹农增加收益。但应指出仅依靠一般营林措施并不足以改变害虫大发生的规律。营林技术防治必须协调虫情测报、生物、化学等其他防治措施时才能取得更好的防治效果。

3.2 化学防治于4月上、中旬这一幼虫取食高峰期抓紧实施防治, 对直接减少该虫对竹笋的危害和保证母笋的质量都至关重要。化学防治中以六六六粉灵丹1:500倍、氯氰菊酯、甲氰菊酯和百步死各1:800倍液对笋夜蛾最为有效, 害虫死亡率分别达92.09%、76.81%、75.74%, 宜于在林间推广应用。

目前对竹笋夜蛾等害虫的防治工作, 防治焦点就集中在留母竹笋的防治上。因为竹笋产量的高低除与竹林管理水平有直接关系外, 另一主要因素是留母竹笋的成竹率及竹笋的长势, 它直接关系到下一年度单株竹笋的地径以及未来竹林的更新速度。通过试验表明:六六六粉灵丹对留母竹笋的防治效果最佳, 但由于它本身的化学降解过程很慢, 而且残效期长, 在竹笋和竹鞭中的残留期很长, 因此在很长时间(2~3 a)内其竹笋不能上市销售, 考虑到竹农的经济利益和绿色食品的安全性, 六六六粉灵丹的使用不能大面积推广应用, 或仅限于留母竹笋的防治。其它防治方法中, 以拟除虫菊酯类药剂防治效果较为理想, 而且高效、低毒、低残留, 适于在林间推广应用。此外, 黄甜竹目前正遭受其它多种害虫的为害, 采用内吸性药剂进行竹腔注射, 还可以杀灭竹蚜、竹小蜂、蠕须盾蚧等枝梢害虫。

3.3 生物防治通过试验表明, 生物制剂室内试验效果较为明显, 但在林间的防治效果不明显, 可能由于室内真菌和病毒对害虫的侵染条件过于理想化, 而林间生物制剂的使用则易受到气温、地形、虫龄、竹笋的生长速度等条件的影响。

在低虫口密度下, 利用捕食性天敌、白僵菌、苏云金杆菌、病毒等微生物对该虫实行自然控制。由于自身的性质, 加上天气和自然条件的限制, 所以白僵菌、苏云金杆菌等生物制剂在林间的使用, 往往不能在高虫口密度条件下及时降低虫口密度, 但可持续地控制虫口密度。

在低虫口密度下, 利用捕食性天敌、白僵菌、苏云金杆菌、病毒等微生物对该虫实行自然控制。由于自身的性质, 加上天气和自然条件的限制, 所以白僵菌、苏云金杆菌等生物制剂在林间的使用, 往往不能在高虫口密度条件下及时降低虫口密度, 但可持续地控制虫口密度。

经观察发现, 竹笋夜蛾幼虫被一种天敌以幼虫寄生(种名待鉴定), 寄生时从体表侵入, 后进入体内取食幼虫的体液。经10d左右, 取食殆尽, 留下幼虫表皮。其它天敌如蚂蚁、蜘蛛、螳螂、蜻蜓等在林间都有取食竹笋夜蛾幼虫现象。以上天敌有待继续研究, 逐步筛选最有效的天敌, 并通过大量繁殖或者引进工作, 使其对该虫发挥持续的控制作用。此外, 可以着手从虫体内提取性信息素, 置于林间诱集成虫并进行杀灭。

3.4 物理防治(1) 人工杀死幼虫 每年3~5月是出笋的高峰期, 同时也是幼虫危害竹笋的高峰期。经调查发现, 竹农常忽视了笋箨和弃笋的处理, 使幼虫得以在笋箨堆中取食弃笋并继续完成其生活史, 从而为下一年害虫大发生埋下隐患。所以在4月这个取食高峰期借助人工杀虫, 可减轻竹笋受害状况, 并减少退笋的形成。因此4月份是组织人力收集并进行杀灭(如火烧等)的最佳时机。

(2) 灯光诱杀成虫 5月中旬正值成虫羽化、交配和产卵的高峰期, 根据成虫的趋光性, 于林间置放诱虫灯若干, 并结合人工杀灭成虫的方法, 也可大大降低虫口密度。

(3) 保护自然天敌 该虫的自然天敌有蚂蚁、蜘蛛、螳螂等。

3.5 做好检疫工作由于黄甜竹竹笋是所有笋用竹中品质最优良的竹笋, 所以目前较多省份或县市都正进行引种栽培, 随着引种面积的不断扩大, 因此要做好该虫的检疫工作, 减少各种害虫尤其是竹笋夜蛾的为害, 对于黄甜竹的大力推广栽培有重要意义。

长野菊次郎. 1909. 竹笋蛀虫之研究. 昆虫世界, 13: 135-137, 179-180. |

福建省林业科学研究所主编.福建森林昆虫.北京: 中国林业出版社, 1991

|

冈田忠男. 1919. 笋之害虫笋蛀虫之研究. 昆虫世界, 23: 11-17. |

胡正坚, 等. 1992. 竹笋夜蛾防治试验初报. 竹子研究汇刊, 11(3): 37-41. |

贾乃光. 1993. 数理统计. 北京: 中国林业出版社.

|

屈邦选, 李秀山. 1988. 竹笋夜蛾防治研究. 西北林学院学报, 3(1): 37-45. |

宋全文, 等. 1990. 竹笋禾夜蛾的生物学特性及其防治试验. 山东林业科技, 2(3): 35-37. |

童文钢, 陈顺立, 李文雄, 等. 1994. 竹笋禾夜蛾幼虫空间分布型及抽样技术. 福建林学院学报, 14(3): 42-45. |

童文钢. 1998. 竹笋禾夜蛾生物学特性及其防治. 华东昆虫学报, 7(2): 19-21. |

徐天森. 1962. 竹笋夜蛾防治研究. 林业科学, 7(4): 283-291. |

郑国华. 1994. 毛竹林改制后竹笋夜蛾的危害及防治对策. 林业科学研究, (1): 111-115. DOI:10.3321/j.issn:1001-1498.1994.01.011 |

2001, Vol. 37

2001, Vol. 37