文章信息

- 刘兴良, 肖林, 宿以明, 向成华, 邹伯才.

- Liu Xingliang, Xiao Lin, Su Yiming, Xiang Chenghua, Zou Bocai.

- 川西云杉人工林养分含量、贮量及分配的研究

- CONCENTRATION, STORAGE AND ALLOCATION OF NUTRIENT ELEMENT IN PICEA BALFOURIANA PLANTATION OF WEST SICHUAN

- 林业科学, 2001, 37(4): 10-18.

- Scientia Silvae Sinicae, 2001, 37(4): 10-18.

-

文章历史

- 收稿日期:1999-12-27

-

作者相关文章

2. 成都市林业科学研究所 成都 610000

2. Chengdu Institute of Forestry Chengdu 610000

林木营养元素的积累与分布是研究森林生态系统物流和能流的基础, 而系统中的养分循环是系统功能的主要表现之一。本世纪70年代以来, 从研究林木营养积累、分布与循环, 发展到以林木器官养分状态的诊断为基础的施肥及树种配置, 已取得了不少研究成果(Bringson et al., 1980; Gosz, 1981; Melillo, 1981; 焦树仁, 1985; Marscher, 1986; Kimmins, 1987; 陈楚莹等, 1990; 方奇, 1990; 陈道东等, 1991; 李俊清等, 1991)。四川西部森林主要以云杉属、冷杉属为建群种构成的亚高山暗针叶林为代表类型, 50年代以来对天然林大量采伐, 代之而起的大面积人工林, 由于缺乏科学规划和未严格依据森林生态学原理考虑森林更新, 致使更新树种单一、纯林化及树种错位等现象严重, 以致生态恶果不断发生, 如大面积病害, 人工林衰退等(杨玉坡等, 1992; 李承彪等, 1990)。对这些问题的解决, 必须依靠对森林生态系统的结构、功能和动态特征有深入的认识。对川西林区人工林生长与竞争、生物量与生产力研究已有一些报道(梁罕超等, 1990; 鄢武先等, 1991; 周世强等, 1992; 宿以明等, 1995; 向成华等, 1996; 刘兴良等, 1998), 但在人工林营养贮量、分配和循环等方面尚不多见, 因此, 系统研究云杉人工林生态系统中营养元素的含量、积累和分配规律, 不仅对人工林生态系统的稳定性, 可持续性以及生物生产力的提高具有重要意义, 而且可以也为更新树种选择、人工林培育及经营管理等提供理论依据。

1 研究区概况及研究方法 1.1 研究区概况本研究在黑水县林业局901场, 林分为32年生川西云杉人工纯林, 密度为3460株·hm-2, 郁闭度0.9, 平均树高10.5m, 平均胸径10.4cm, 蓄积量为125.2m3·hm-2, 枝下高2.3m。林下灌木草本稀疏, 盖度20.0%, 苔藓较为发达, 盖度0.8。林内枯落物层轻厚, 以云杉针叶为主, 可达5 ~ 10cm。灌木层主要种类有悬钩子(Rubus amabilis, R.biflorus & R.flosculosus)、红毛五加(Acanthopanax giraldii)、糙柄菝葜(Smilax trachypoda)等, 草本种类主要以禾草科和菊科植物为主。

1.2 研究方法 1.2.1 乔木层生物量测定及取样方法设20m ×20m标准地, 对其林木进行每木调查, 在此基础上, 并测算出森林平均胸径、平均高及林分密度等, 以林分因子为标准, 在标地内以2.0cm为径级选择标准木, 共计9株, 分别测定胸径、树高、冠幅、枝下高及相邻木位置。伐倒样木, 采用“分层切割法”(冯宗炜等, 1982), 实测干、皮、枝、叶地上部分鲜重, 同时对各器官按“混合取样”采取样品。另外, 选取1株平均木, 从树干基部起, 按2m分段取样, 取样项目包括干皮、干材及针叶, 按1年生至5年生分别取样, 树枝按1年、2年、3年、4年和5年生以上(包括5年生)分别取样。地下部分按以上所选样木, 按不同土壤层次(20cm划分1层)挖出全部根系, 并将根桩、根粗(ϕ>20cm)、中根(ϕ1 ~ 2cm)、细根(ϕ<1cm)分层分级称其鲜重, 并取混合样。

1.2.2 灌木层、草木层、苔藓层及枯落物生物量测定及取样方法用随机点样线法测定, 即从人工林中某一自然稀疏林窗开始, 向林内拉一样线, 在每10cm点选取1个1m2的样方, 计12个。采用“收获样方法”(木村允等, 1976; 冯宗炜等, 1992), 分别测定灌木和草本的地上、地下部分鲜重。在每一样方下缘划出1个0.25m ×0.25m的小样方, 收获其全部的苔藓, 同时在每一样方的上缘, 划出一0.50m ×0.50m的样方, 收获全部枯落物, 并取样。

1.2.3 样品处理及室内分析方法所有样品均测定鲜重, 然后烘至绝干重, 测定生物量。然后进行营养元素含量测定, 主要参照现有的分析法(侯学煜等, 1993)进行。N用经典靛酚兰比色法, P用钼兰比色法测定; K、Ca、Mg、Zn、Mn、Fe的测定是将粉碎后样品置于550 ℃的马福炉内灰化4h后, 用1:1的盐酸溶解、定容, 再用PE-5000型原子吸收分光光度计测定其含量。

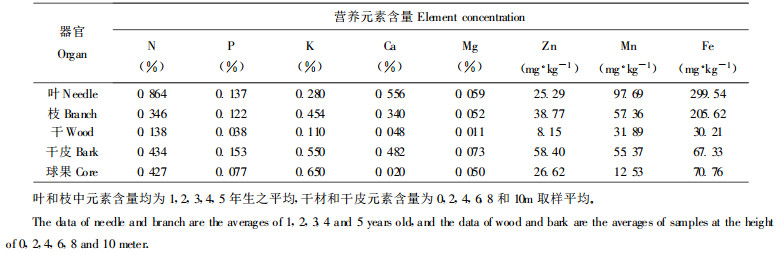

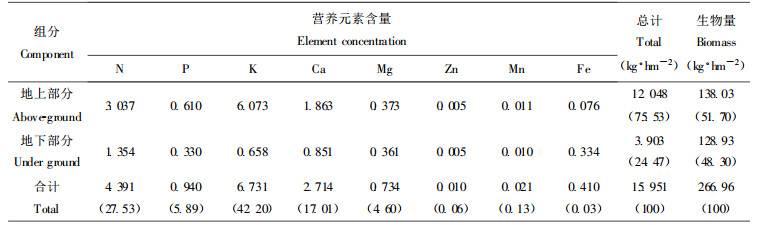

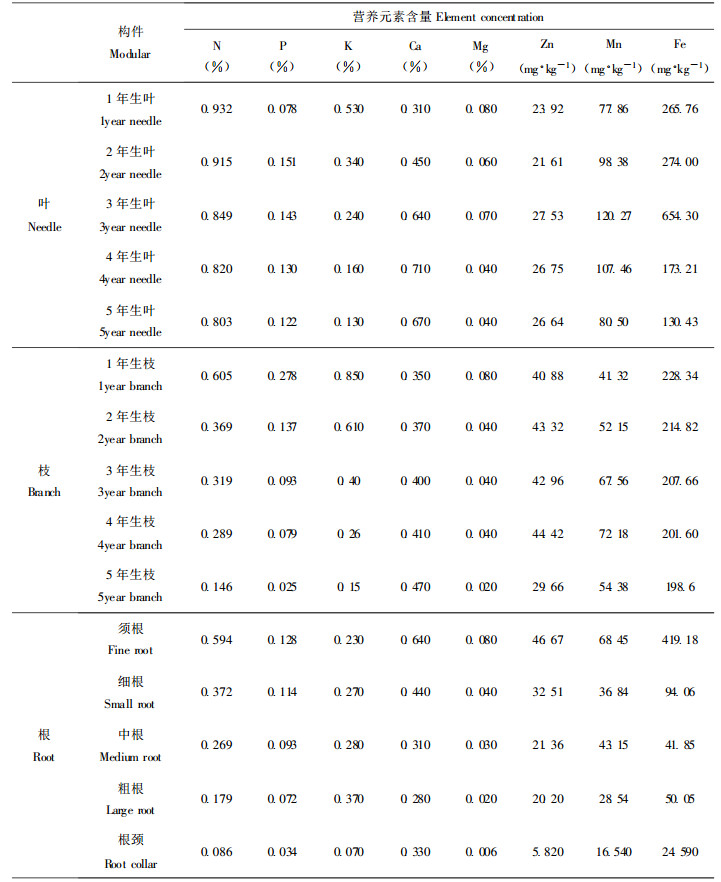

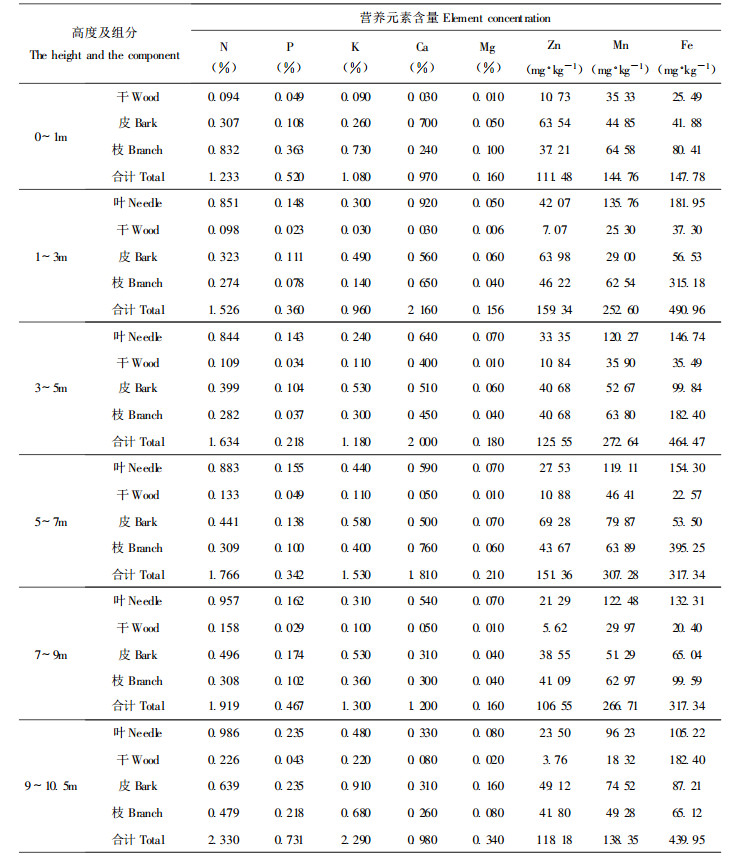

3 研究结果 3.1 系统植物子室营养元素特征 3.1.1 乔木层营养元素含量、贮量及分配研究表明乔木各器官, 营养元素在乔木各器官中的分布和分配呈现一定的规律, 但由于其生理功能不同, 其各种营养元素含量具有差异(表 1)。大量元素N、P、K主要集中分布于叶、枝和干皮, 在干材中积累较低。P集中分布于叶和枝(特别是当年生枝), 以支持繁殖功能和生长。Ca主要集中分布于皮、枝和根部, 这主要是Ca元素不易流动和易在老组织中积累的特点决定的。微量元素含量较低, 但对植物的生长极为重要, 并集中分布于直接影响植物生长的须根、枝和叶中。其中, Zn在干皮和枝中分布最多, Mn和Fe在叶、须根和枝中含量最高。各种器官中, 干材和球果中营养元素含量较低。

|

|

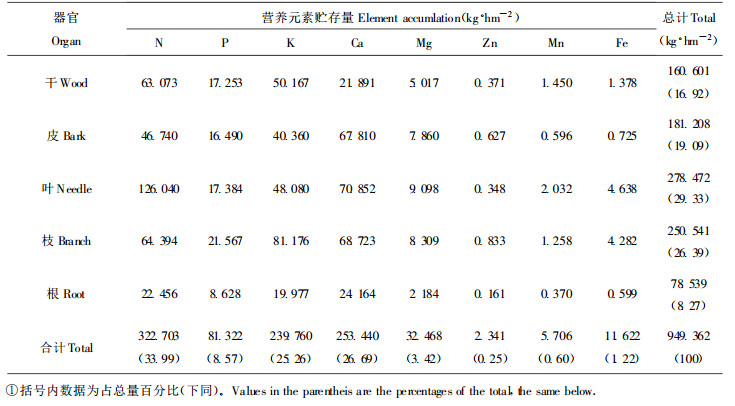

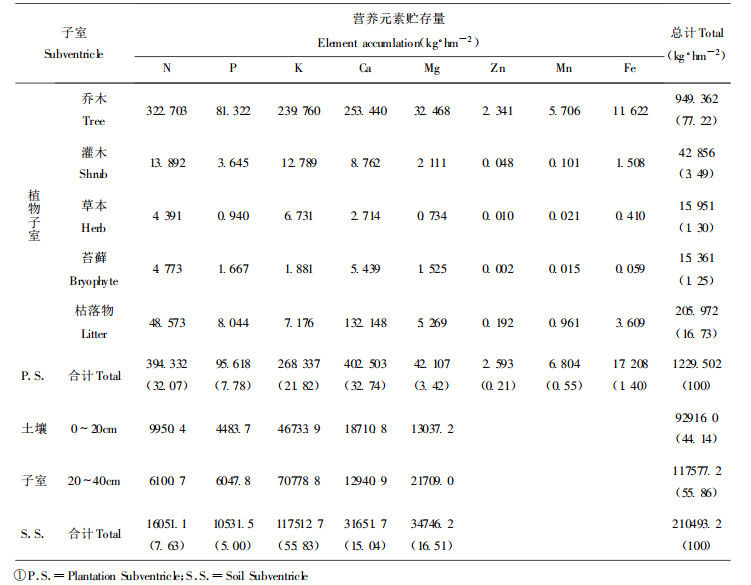

乔木层营养元素的贮存量和分配表明(表 2), 云杉人工林乔木层8种营养元素总贮存量为949.362kg·hm-2, 其中以针叶贮存量最高, 为278.472kg·hm-2, 枝贮量次之, 根系贮存量最低, 为78.539kg·hm-2, 其贮量大小顺序为叶>枝>皮>干>根, 所占总贮量比例分别为29.33%、26.39%、19.09%、16.92%和8.27%。而生物量最大的干材中, 营养元素贮存量仅占16.92%, 较树枝和干皮为低, 与枝皮中营养元素贮量较为接近; 乔木层中营养元素贮量大小为N >Ca >K >P >Mg >Fe >Mn >Zn, 其贮量分别为322.703、253.440、239.760、81.322、32.468、11.622、5.706、2.341kg·hm-2, 而且, N、P、K 3种元素贮量又占去总贮量67.82%。表明该人工林生态系统乔木层还处于快速生长和发育阶段。

|

|

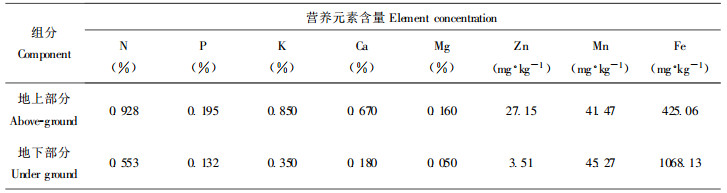

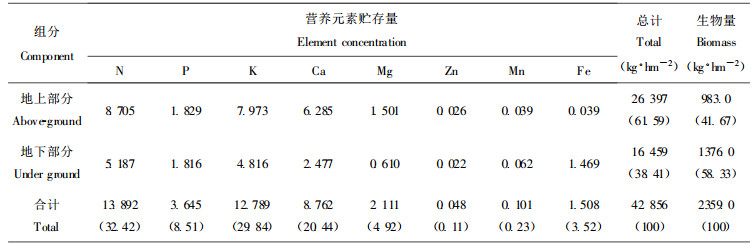

云杉人工林灌木层营养元素含量(表 3), N、P、K、Ca、Mg、Zn含量地下部分低于地上部分, 从地上、地下比较看, 只有Fe、Mn元素含量地下部分高于地上部分, 而且大量元素含量地上、地下都具有N >K >Ca >P >Mg >Fe >Mn >Zn的规律。分析灌木层营养元素贮存量表明(表 4), 其地上、地下营养元素贮存量大小排序与含量相同, 总贮量地上部分高于地下部分。地上部分为26.397kg·hm-2, 占该层总贮量的61.59%, 地下部分为16.459kg·hm-2, 占该层总贮量的38.41%。大量元素可达总贮量的96.13%。由表 4可看出, 虽然地上部分生物量仅占总生物量的41.67%, 但营养元素含量却占总量的61.59%, 说明灌木层营养元素贮量与生物量不成正比。

|

|

|

|

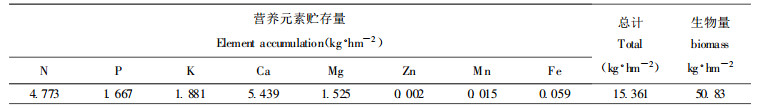

云杉人工林随着年龄增加, 逐渐郁闭, 林下草木层较稀疏, 盖度在20%左右。研究表明(表 5), 草本层生物量地上、地下几乎各占该层总量的一半, 分别为138.03, 128.93kg·hm-2; 但营养元素贮量地上部分明显高于地下部分, 地上部分为12.048kg·hm-2, 占该层总贮量75.53%, 地下部分为3.903kg·hm-2, 占该层总贮量的24.4%;该层中营养元素的分配规律和乔木层、灌木层略有差异, 大量元素贮量的大小排序为K >N >Ca >P >Mg, 其贮量分别为6.731、4.391、2.714、0.740、0.734kg·hm-2。

|

|

在川西云杉人工林中, 下木层和草本层均较稀疏, 但苔藓较茂密, 该层生物量为50.83kg·hm-2, 营养元素总贮量为15.36kg·hm-2(表 6)。其中各种营养元素的贮存量大小排序为Ca >Na>K >P >Mg >Fe>Mn >Zn。

|

|

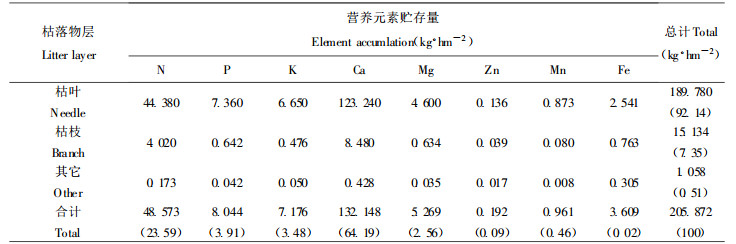

枯落物层由处于不同分解阶段的乔木和下木的枯叶、枯枝、皮以及枯死的草本组成。研究表明(表 7), 云杉人工林枯落物层生物量达5955.90kg·hm-2, 其中枯叶生物量为5113.40kg·hm-2, 枯枝的生物量为792.70kg·hm-2, 余下的皮、果和枯死草本生物量为49.80kg·hm-2。枯落物层的营养元素贮存量达205.772kg·hm-2, 以枯叶居首, 贮量为189.780kg·hm-2, 占该层总贮量的92.14%;该层营养元素贮量大小排序为Ca >N >P >K >Mg >Fe >Mn >Zn, 与苔藓层营养元素贮量分配规律较为一致, 其贮量分别为132.148、48.573、8.044、7.176、5.269、3.609、0.961、0.192kg·hm-2, 其中Ca贮量占该层总贮量的64.19%。

|

|

随着年龄增加, 营养元素含量发生明显变化(表 8), 分析表明, 随叶龄增加N、P、K、Mg具降低趋势, Ca、Zn增加; Mn、Fe在2 ~ 4年生叶变化明显, 3年叶达最大, 其含量分别为120.27mg·kg-1、654.30mg·kg-1。随枝龄的增加, N、P、K、Mg、Fe都具降低趋势, Ca、Zn增加; Mn在2 ~ 4年生枝变化明显, 4年生枝含量最高, 达72.18mg·kg-1, 随年龄的增加, 根粗度加大, N、P、K、Mg、Zn、Mn、Fe含量均随之降低, Ca略有增加。

|

|

研究表明(表 9), 在干材中随高度的增加, 大量元素N、P、K、Ca、Mg也随之增加, 而微量元素Zn、Mn集中在3 ~ 7m处; Fe在树梢部分异速上升, 即可从7 ~ 9m段的20.00mg ·kg-1上升到9 ~ 10.5m段的182mg·kg-1。在皮中, 随高度增加, 林木N、P、K、Mn、Fe含量增加, Ca含量下降, Mg、Zn变化不明显。在枝中, 中部3 ~ 7m枝N、P、K、Mg低, 下部、上部含量高; Zn、Mn变化不大; Ca、Fe含量表现为树体1 ~ 3m段含量高。在叶中, 随高度的增加, N、P、K、Mg增加, 而Ca、Zn、Mn、Fe则降低。从总的分布来看, 随高度的增加, N、P、K随之增加, Ca降低, Mn、Fe集中分布在2 ~ 8m段, Zn变化不明显。

|

|

研究表明(表 10), 川西云杉人工林生态系统中, 5种大量元素总贮量为211696.097kg·hm-2, 其中植物子室仅为1202.892kg·hm-2, 占总贮量的0.568%, 0 ~ 40cm土壤子室占99.432%, 而且0 ~ 20cm贮量占土壤子室的44.14%, 在系统中, 各种元素均主要集中贮存在土壤库中, 是系统中主要的营养元素来源, 对整个系统养分的循环起到决定性作用。在系统植物子室中, 营养元素贮量具有乔木层>枯落物层>灌木层>草本层>苔藓层的规律, 各层贮量(占植物子室百分率)分别为949.362(77.22%)、205.972(16.73%)、42.856(3.49%)、15.951(1.30%)、15.361kg·hm-2(1.25%), 与林分生物量分配极为一致, 说明系统中, 生物量越大的层次所处营养等级也高, 乔木层在系统中处于绝对的主导地位。灌木和草本层中营养元素贮存量分别占3.49%和1.30%, 相对偏低, 这是由于在乔木层郁闭后, 林下植物稀少, 加之川西林区大部分人工林都被施以成林抚育措施, 使其生物量相当小。苔藓营养元素贮存量占到1.25%, 可见它是系统养分贮存库不可缺少的组成部分之一。枯落物是植物子室向土壤养分库归还养分的主要通道, 其中营养元素贮存量占植物子室的16.74%, 在系统养分循环过程中起到重要的作用。系统中, 5种大量营养元素排序植物子室中为Ca >N >K >P >Mg, 其贮量分别为402.503、394.332、268.337、95.618、42.107kg·hm-2, 土壤子室中排为K >Mg >Ca>N >P, 其含量分别为117512.7、34746.2、31651.7、16051.1、10531.5kg·hm-2。

|

|

川西云杉乔木层各器官中, 除Ca元素外, 其它元素均以繁殖器官的叶、幼龄叶、须根中较高, Ca则主要在干皮、多年生枝和老叶中含量较高。随针叶年龄的增加, N、K、Mg、Mn、Fe含量都呈下降趋势。而Ca的含量呈上升趋势, P和Zn变化不明显。而随枝年龄增加, N、P、K、Mg、Zn、Fe都呈明显的下降趋势, 而Ca和Mn基本呈上升趋势, 随树体高度的增加, 针叶和枝中元素含量变化无明显规律, 在干材和干皮中, 大量元素N、P、K、Mg 4种元素都呈上升趋势, 即生长活跃的顶端较基部积累较高含量的养分, 唯Ca呈下降趋势, 而微量元素Zn、Mn、Fe基本上表现为中部和顶部较高的趋势。根中营养元素含量随根径级减小而增加, 特别是须根和细根中各种营养元素含量均明显高于较大径级根中各种营养元素含量。在灌木层和草本层中, 除Fe以外, 地上部分各种营养元素含量均高于地下部分相应各元素含量。在苔藓层中, 各种营养元素含量与林木、下木和草本层相比, 均较高, 特别是Ca和Fe含量较高, 钙的含量比干皮高1.69倍, 而Fe的含量仅次于草本地下部分含量。

系统中植物子室营养元素总贮存量为1229.502kg·hm-2, 乔木层营养元素贮存最多, 占77.22%, 其中尤以叶、枝、干皮和干材贮存最多。而灌木、草本和苔藓3层中分别只占3.49%、1.30%和1.25%。在植物-土壤系统中, 植物子室5种大量元素贮量(1202.892kg·hm-2)仅占系统大量元素贮量(2116 96.09kg·hm-2)的0.568%, 占土壤子室(土层0 ~ 40cm)贮量(210493.2kg·hm-2)的0.571%, 说明土壤子室中的养分充足, 植物子室地下部分对养分竞争不明显, 地上部分竞争是导致川西云杉人工林26年出现生长下降的重要因素之一(刘兴良等, 1998)。从而进一步说明, 川西云杉人工林初植密度在3000 ~ 3500株·hm-2以上仍然过大。

原始林生态系统土壤子室有机质、营养元素贮量较为稳定(侯广维等, 1990; 朱鹏飞等, 1990), 采伐迹地有机质、N、K、Ca、Mg等营养元素, 2 ~ 6年损失较大, 5年后再生植被恢复加速了营养元素的积累和周转(侯广维等, 1990), 使土壤肥力状况有所提高(杨玉坡等, 1984; 1992;李承彪等, 1990), 人工林生态系统1 ~ 4年有机质、营养元素损失更大, 5 ~ 8年略有积累, 而三者的联系尚没有系统的研究, 但从土壤子室中营养元素静态贮量来看, 川西林区土壤自然肥力较高, 土壤子室养分贮量能够满足人工林正常生长。

川西林区, 经过近40年的人工更新, 大面积人工林已郁闭成林, 人工林竞争规律、养分循环以及稳定性等方面亟待开展研究, 为人工林可持续经营提供理论依据。

陈楚莹, 等. 1999. 改善杉木人工林的林地质量和提高生产力的研究. 应用生态学报, 1(2): 97-106. |

陈道东, 等. 1991. 林木叶片最适养分状态的模拟诊断. 林业科学, 27(1): 1-7. |

方奇. 1987. 杉木连栽对土壤肥力及其林木生长的影响. 林业科学, 23(4): 389-397. |

冯宗炜, 等. 1992. 湖南会同县两个森林群落的生物生产力. 植物生态学与地植物学报, 6(4): 257-267. |

侯广维等.川西高山林区采伐迹地土壤营养元素变化的研究.见李承彪主编.四川森林生态研究, 成都: 四川科学技术出版社, 1990, 143~153

|

侯学煜, 等. 1993. 中国150种植物的化学成分及其分析方法. 北京: 高等教育出版社.

|

焦树仁. 1985. 辽宁章古中樟子松人工林的生物量与营养元素分布的初步研究. 植物生态学术地植物学丛刊, 9(4): 257-265. |

梁罕超等.川西高山林区云杉人工林生长规律的初步研究.见李承彪主编, 四川森林生态研究, 成都: 四川科学技术出版社, 1990, 449~466

|

李承彪, 等. 1990. 四川森林生态研究. 成都: 四川科学技术出版社, 3-55.

|

李俊清, 等. 1991. 东北主要造林树种的营养元素含量特征分析. 植物生态学与地植物学学报, 15(4): 380-385. |

刘兴良, 等. 1998. 川西云杉人工林种群竞争规律的初步研究. 四川林业科技, 13(1): 14-21. |

木村允.姜怒译.陆地植物群落物生物量测定法.北京: 科学出版社, 1981, 97~105

|

向成华, 刘兴良, 等. 1996. 峨眉冷杉人工林生长分析. 四川林业科技, 17(1): 32-37. |

宿以明, 等. 1995. 日本落叶松人工林生物量和生产力的研究. 四川林业科技, 16(3): 36-42. |

杨玉坡, 等. 1984. 川西亚高山云冷杉林采伐迹地生态因子的变化. 林业科学, 20(2): 132-138. |

杨玉坡, 李承彪, 等. 1992. 四川森林. 北京: 中国林业出版社, 1189-1372.

|

鄢武先, 刘兴良, 等. 1991. 云杉人工林生物量和生产力的研究. 四川林业科技, 12(4): 17-22. |

周世强, 等. 1992. 四川红杉人工林分生物量和生产力研究. 植物生态学与地植物学报, 15(1): 9-16. |

朱鹏飞, 等. 1989. 四川森林土壤. 成都: 四川科学技术出版社, 237-251.

|

Bringson M, et al. 1980. Litterfall, stemflow, and throughfall nutrient fluxes in an alluvial swampforest. Ecology, 61(4): 827-835. DOI:10.2307/1936753 |

Gosz J R. 1981. Nitrogen cycling in coniferous ecosystem. Ecol.Bull, 33: 406-426. |

Kimmins J P.Forest Ecology, 1987, Macmillan, New York.

|

Marscher H. 1986. Mineral Nutrient of higher plants. London New York: Acaolemic Press.

|

Melillo J M. 1981. Nitrogen cycling in declducus forests. Ecol Bull, 33: 427-442. |

2001, Vol. 37

2001, Vol. 37