文章信息

- 王彦辉.

- Wang Yanhui.

- 几个树种的林冠降雨特征

- THE RAINFALL CHARACTERS UNDER CANOPY OF SEVERAL TREE SPECIES

- 林业科学, 2001, 37(4): 2-9.

- Scientia Silvae Sinicae, 2001, 37(4): 2-9.

-

文章历史

- 收稿日期:1999-11-30

-

作者相关文章

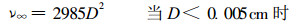

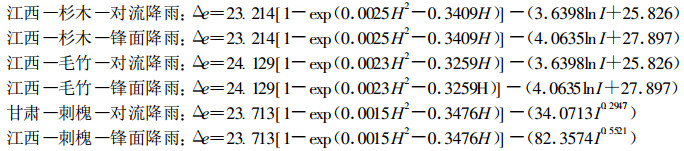

表示林冠降雨雨谱时, 毛竹、杉木和刺槐的α值分别为2.7718、2.5939、2.5112;n值分别为1.7593、1.9175、2.6126。林冠降雨单位水体雨滴动能也基本不受林外降雨类型和强度影响。当降落高度足够大从而所有雨滴都能达到终点速度时, 毛竹、杉木、刺槐的林冠降雨单位水体雨滴潜在动能为24.163J·m-2 mm-1、23.214J·m-2 mm-1和23.713J·m-2mm-1, 表现为所研究3个树种之间的差别很小。本研究建立了依据给定降落高度(H, m)计算这3个树种林冠降雨单位水体雨滴动能的模型, 毛竹为ec =24.129[1-exp(0.0023H2-0.3259H)], 杉木为ec = 23.214[1-exp(0.0025H2-0.3409H)], 刺槐为ec =23.713[1-exp(0.0015H2-0.3467H)]。林冠降雨单位水体雨滴动能随降落高度降低而减小的程度表现为在0 ~ 5m范围内最强烈; 在5 ~ 10m范围内较明显; 在10m以上时则不再很明显。文中还确定了研究地区空旷地降雨单位水体雨滴动能与降雨类型和强度的关系, 讨论了对林冠影响降雨动能进行数量化评价的方法和进行区域评价的途径。

表示林冠降雨雨谱时, 毛竹、杉木和刺槐的α值分别为2.7718、2.5939、2.5112;n值分别为1.7593、1.9175、2.6126。林冠降雨单位水体雨滴动能也基本不受林外降雨类型和强度影响。当降落高度足够大从而所有雨滴都能达到终点速度时, 毛竹、杉木、刺槐的林冠降雨单位水体雨滴潜在动能为24.163J·m-2 mm-1、23.214J·m-2 mm-1和23.713J·m-2mm-1, 表现为所研究3个树种之间的差别很小。本研究建立了依据给定降落高度(H, m)计算这3个树种林冠降雨单位水体雨滴动能的模型, 毛竹为ec =24.129[1-exp(0.0023H2-0.3259H)], 杉木为ec = 23.214[1-exp(0.0025H2-0.3409H)], 刺槐为ec =23.713[1-exp(0.0015H2-0.3467H)]。林冠降雨单位水体雨滴动能随降落高度降低而减小的程度表现为在0 ~ 5m范围内最强烈; 在5 ~ 10m范围内较明显; 在10m以上时则不再很明显。文中还确定了研究地区空旷地降雨单位水体雨滴动能与降雨类型和强度的关系, 讨论了对林冠影响降雨动能进行数量化评价的方法和进行区域评价的途径。 , the value of parameter α is 2.7718、2.5939、2.5112 and parameter n is 1.7593、1.9175、2.6126 for Mao-bamboo, Chinese fir, Black locust respectively.The raindrop kinetic energy per unit canopy rainfall is also basically not influenced by the type and intensity of rainfall outside of forest.When the falling height of raindrop (H, m)is big enough so that all raindrops can fall with their terminal velocity, the potential kinetic energy of raindrop per unit canopy rainfall is 24.163J·m-2 mm-1, 23.214J·m2mm-1, 23.713J·m-2 mm-1 for Mao-bamboo, Chinese fir, Black locust respectively.The difference among the 3 tree species is small.In this study the models to calculate the raindrop kinetic energy per unit canopy rainfall according to the falling height were established, they are ec =24.129[1-exp(0.0023H2-0.3259H)], ec = 23.214[1-exp(0.0025H2-0.3409H)], ec =23.713[1-exp(0.0015H2-0.3467H)] for Mao-bamboo, Chinese fir, Black locust respectively.The raindrop kinetic energy per unit canopy rainfall decreases with falling height markedly in the range of 0 ~ 5m;relative markedly in the range of 5 ~ 10m, and no more obviously in the range of above 10m.The relations between raindrop kinetic energy per unit rainfall in open field and the rainfall intensity for different rainfall types were researched.The method to evaluate the influence of forest canopy on the rainfall kinetic energy and the possible approach to do such evaluation in a regional scale were also discussed.

, the value of parameter α is 2.7718、2.5939、2.5112 and parameter n is 1.7593、1.9175、2.6126 for Mao-bamboo, Chinese fir, Black locust respectively.The raindrop kinetic energy per unit canopy rainfall is also basically not influenced by the type and intensity of rainfall outside of forest.When the falling height of raindrop (H, m)is big enough so that all raindrops can fall with their terminal velocity, the potential kinetic energy of raindrop per unit canopy rainfall is 24.163J·m-2 mm-1, 23.214J·m2mm-1, 23.713J·m-2 mm-1 for Mao-bamboo, Chinese fir, Black locust respectively.The difference among the 3 tree species is small.In this study the models to calculate the raindrop kinetic energy per unit canopy rainfall according to the falling height were established, they are ec =24.129[1-exp(0.0023H2-0.3259H)], ec = 23.214[1-exp(0.0025H2-0.3409H)], ec =23.713[1-exp(0.0015H2-0.3467H)] for Mao-bamboo, Chinese fir, Black locust respectively.The raindrop kinetic energy per unit canopy rainfall decreases with falling height markedly in the range of 0 ~ 5m;relative markedly in the range of 5 ~ 10m, and no more obviously in the range of above 10m.The relations between raindrop kinetic energy per unit rainfall in open field and the rainfall intensity for different rainfall types were researched.The method to evaluate the influence of forest canopy on the rainfall kinetic energy and the possible approach to do such evaluation in a regional scale were also discussed.土壤侵蚀是我国最严重的环境问题之一, 它极大地限制着水土流失地区的经济发展。土壤流失主要是由具有较大降雨强度的侵蚀性暴雨引起的(张汉雄等, 1982; 王万忠, 1983), 最重要的土壤侵蚀动力来自于降雨动能, 土壤侵蚀过程实质上是一个消耗降雨能量而作功的过程。雨滴击溅引起土壤结构破坏、颗粒分散及土粒溅蚀(Calvin et al., 1972), 形成结皮层和导致入渗下降及地表径流增加, 雨滴击溅还会引起地表径流紊动和土体冲刷(面蚀和细沟侵蚀)。植被覆盖可以显著减少土壤侵蚀(罗伟祥等, 1990), 其中一个重要原因是植被覆盖可以减少降雨功能。因此, 了解植被影响降雨动能的机制和定量评价植被对降雨动能的影响, 是研究植被的水土保持和水文效益的基础工作。和其它植被类型相比, 森林的结构比较复杂, 林冠是森林对降雨特征和雨滴动能产生影响的第一个作用层, 因而林冠作用与以后的有关过程明显相关。详细了解林冠对降雨特征和雨滴动能的作用, 是深入研究森林的水文作用机制的重要环节。

1 研究地点和研究方法 1.1 研究地点和林分本研究涉及3个树种和两个研究地点。毛竹(Dhyllostachys pubescens)和杉木(Cunninghamia lanceolata)人工林(王彦辉等, 1993)的研究地点位于江西省分宜县的中国林科院亚热带林业试验中心大岗山地区, 是毛竹和杉木林的中心分布区。大岗山地区年均气温为17.9 ℃, 1月份气温为5.3 ℃, 7月份气温为29.0 ℃, 年降雨量为1593mm。研究林分的海拔高度为445m左右, 土壤为山地黄壤。研究所涉及的毛竹林为中度集约经营的人工纯林, 密度为每hm24100株, 平均眉围为33.2cm。研究所涉及杉木人工林林龄22年, 胸径13.45cm, 树高14.80m, 郁闭度为0.7。

刺槐(Robinia pseudoacacia)人工林的研究地点位于甘肃省泾川县, 是典型的黄土高原沟壑区, 海拔高度变化在1095 ~ 1273m之间, 年均温10 ℃, 年降水量550mm, 林龄11年, 平均胸径6.98cm, 平均树高7.36m, 郁闭度为0.9。

1.2 雨滴观测方法和雨谱描述降雨在穿过林冠时, 有一部分降雨被枝叶撞碎成破碎雨滴或在枝叶上重新汇聚成大雨滴, 称为林冠降雨, 其降雨特征会发生较大变化, 表现为雨滴直径离散程度增加。在林冠下观察到的雨滴是由林冠降雨和直接穿透雨两部分组成的, 称为穿透降雨。显然, 如何计算林冠降雨的动能是计算传统降雨动能的关键。

在郁闭林冠下, 可以认为直接穿透雨很少, 穿透降雨几乎完全是由林冠降雨组成的。研究中采用国内经常使用的最简便的滤纸色斑法(窦保璋等, 1982; 周佩华等, 1981)在郁闭林冠下收集林冠降雨的雨滴样品, 根据雨斑大小和雨滴直径的关系求得雨滴的大小。雨滴的大小组成称为雨谱, 它随雨型(如短阵型雨型和普通雨型)和雨强而变化(江忠善等, 1983; 王彦辉, 1985)。对郁闭林冠下林冠降雨特征的研究(王彦辉, 1985; 周国逸, 1997)表明, 林冠降雨雨谱基本不受空旷地降雨类型和强度的影响, 表现出相当稳定的特征。林冠降雨雨谱可采用同空旷地降雨雨谱一样的表达方式。Best(1950)采用下式描述降雨雨谱:

|

(1) |

式中, D为雨滴直径(cm); F为直径≤D的雨滴累积体积所占总体积的比例; α和n为随雨型和雨强(I, mm·min-1)而变化的雨谱分布参数。和采用正态分布函数描述降雨雨谱(周国逸, 1997)相比, Best雨谱公式更有利于计算雨滴动能。

1.3 雨滴降落速度和雨滴动能在静止大气中, 雨滴所受到的作用力有重力和空气阻力(徐锐, 1983; 黄克兴、1982;吴魁鳌, 1988; 雷阿林等, 1995), 空气阻力随降落速度的增大而增加。当降落高度足够大时, 重力和空气阻力会达到平衡, 雨滴以其终点速度下降。牟金泽(1983)曾给出计算雨滴终点速度(m·s-1)的一系列经验公式:

|

(2a) |

|

(2b) |

|

(2c) |

由于树木高度有限, 较大的林冠降雨雨滴在降落到林地上时可能还达不到其对应的终点速度。因此, 准确计算不同降落高度时林冠降雨雨滴着地时的降落速度, 对于计算和评价林冠影响降雨动能的功能是非常重要的。为了简化林冠降雨的动能计算, 需要引入冠心高的概念, 即假设林冠降雨雨滴的平均降落高度都是从冠心高处这个高度降落的。当假设林冠降雨雨滴的初速度为零时, 可利用雨滴降落速度(ν, m·s-1)随降落高度(H, m)变化的方程(徐锐, 1983)计算不同降落高度时给定直径的林冠降雨雨滴的着地降落速度(ν, m·s-1):

|

(3) |

对于质量为m并以速度ν下降的单个雨滴, 其雨滴动能为0.5mv2。实际中常用单位水体(1m2上降落1mm深的降雨, 即1L雨水)的雨滴动能。在水的比重取值为1时, 可根据下式由雨谱特征计算单位水体雨滴动能e(J·m-2mm-1):

|

(4) |

式中, fi为某种直径的雨滴体积占总体积的比例。

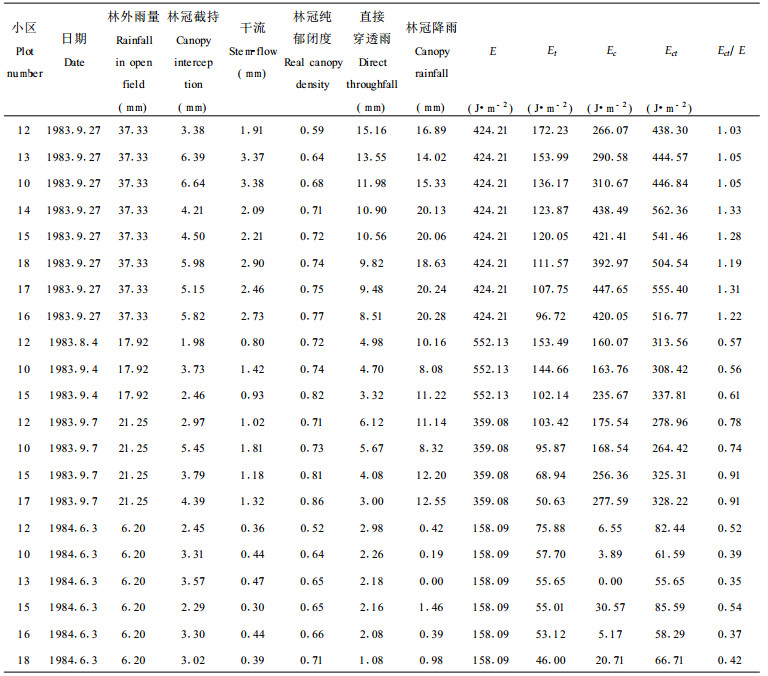

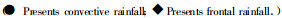

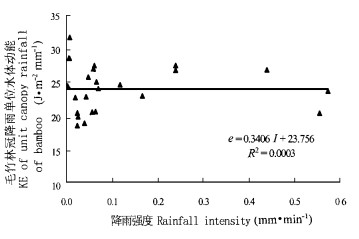

2 几种树木的林冠降雨雨谱特征和单位水体雨滴动能 2.1 与降雨类型和强度的关系对刺槐林冠降雨的雨谱参数与降雨类型和降雨强度关系的大量观测(图 1)表明, 林冠降雨的雨谱参数受降雨类型和降雨强度影响不大, 对杉木和马尾松林冠降雨的研究得出了同样的结论。因此在数据处理过程中, 将某一树种的所有的林冠降雨雨滴观测结果不分降雨强度和降雨类型地混合在一起作为一次综合观测, 然后根据式(1)拟合林冠降雨雨谱参数。

|

图 1 刺槐林冠降雨的雨谱参数α和n与降雨类型和强度的关系 Fig. 1 The relations between raindrop size distribution (RSD)parameters of α and n for the canopy rainfall of Black locust forest and the rainfall type and rainfall intensity

|

|

(5a) |

|

(5b) |

|

(5c) |

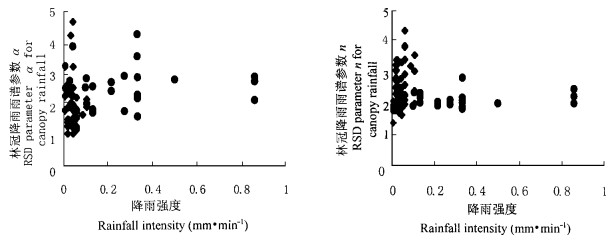

由于林冠降雨的雨谱特征受林外降雨类型和降雨强度的影响不大, 所以林冠降雨的单位水体雨滴动能也受林外降雨类型和降雨强度的影响不大, 这点可以对毛竹林冠降雨单位水体雨滴动能的实测值的分析(图 2)得到非常清晰的证实。

|

图 2 毛竹林冠降雨的单位水体雨滴动能和降雨强度的关系 Fig. 2 The relation between kinetic energy (KE)of unit canopy rainfall of Mao-bamboo and rainfall intensity |

在到目前为止的一些国内森林水文作用研究中, 对林冠影响降雨雨谱和雨滴动能的研究还很少(Wang Yanhui, 1992; 雷瑞德, 1988; 周国逸, 1997), 而且未充分地把林冠作用和森林结构特征相联系起来, 因此研究结果相互之间可比性较差。如雷瑞德(1988)研究了郁闭度为0.8的华山松穿透降雨, 研究结果未直接给出林冠降雨雨谱表达式, 但表明穿透降雨的中值直径随降雨强度增大而增大, 虽然增大的速度要比空旷地降雨小的多。华山松穿透降雨雨谱受林外降雨特征的影响, 这个结论看起来不同于本文结论, 但并不难理解, 因为第一是雷瑞德研究的是华山松穿透降雨, 其中夹杂有直接穿透雨; 第二是研究中所观测的雨强范围较小, 仅为0.007 ~ 0.150 mm·min-1, 所得结论有一定局限性; 第三点是从针叶上降落的雨滴具有聚合现象, 如从一枚华山松针叶滴下的雨滴直径为2.8~ 3.4mm, 两枚时为3.4 ~ 3.8mm, 一束(5枚)时为3.7 ~ 4.2mm, 而阔叶树的这种现象很少。

2.2 林冠降雨的单位水体雨滴动能可根据林冠降雨雨谱特征计算出单位水体内不同大小雨滴的组成比例, 然后利用前面所述计算方法计算出不同大小雨滴的终点速度和雨滴动能, 求和即得在降落高度不受限制即所有雨滴都能达到终点速度的前提条件下林冠降雨单位水体雨滴潜在动能。毛竹林、杉木林、刺槐林的单位水体雨滴潜在动能分别为24.163J·m-2mm-1、23.214J·m-2mm-1和23.713J·m-2mm-1, 表现为不同树种之间的差别很小。由于本研究所测树种有限, 目前还不能断定这个结论对所有树种都适用, 尤其是不能断定对叶片较大的树种也适用, 还需要进一步加大研究树种范围。

当然, 我们也可以利用前面的所述计算公式计算给定降落高度的林冠降雨单位水体雨滴动能, 但这是一个非常繁杂的计算过程, 不利于开展林冠降雨动能的大规模计算和进行林冠影响的效益评价及水土流失预测。为此, 十分需要寻找一种简化的计算途径, 但到现在为止还一直没有进行这方面的探索。在本研究中, 先计算出了不同降落高度条件下各个研究树种的单位水体雨滴动能, 然后, 寻找能很好地拟合单位水体雨滴动能与降落高度之间的关系线型, 拟合结果见图 3。其中ec为不同降落高度H(m)条件下林冠降雨单位水体的雨滴动能(J·m-2mm-1)。

|

图 3 几种树木的林冠降雨单位水体雨滴动能(ec, J·m-2 mm-1)与降落高度(H, m)的关系 Fig. 3 The relations between the kinetic energy (KE) of unit canopy rainfall (ec, J·m-2 mm-1) of several tree species and the falling height (H, m)of raindrops |

在图 3看出, 林冠降雨单位水体雨滴动能随降落高度降低而减小的程度在0 ~ 5m的范围内最强烈; 在5 ~ 10m的范围内较明显; 若高度在10m以上时则不再很明显。

2.3 林冠降雨对单位水体雨滴动能的影响要定量评价林冠对单位水体雨滴动能的影响, 必须首先了解空旷地降雨的动能特性。对空旷地降雨动能的观测研究表明, 单位水体的雨滴动能随降雨类型和降雨强度而变化。在图 4中给出了江西大岗山地区的空旷地降雨单位水体雨滴动能和降雨强度及降雨类型之间的数量关系。甘肃泾川的空旷地降雨单位水体雨滴动能和降雨强度及降雨类型之间的关系则被表示为另外一种函数形式:

|

图 4 江西大岗山空旷地降雨的单位降雨动能与降雨强度和降雨类型之间的关系 Fig. 4 The relation between kinetic energy (KE)of unit rainfall in the open field and the rainfall type and intensity for Dagangshan, Jiangxi Provice, China |

|

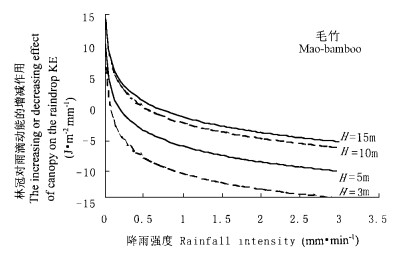

可用林冠降雨单位水体的雨滴动能与空旷地降雨单位水体的雨滴动能的差作为评价林冠影响降雨动能的一个指标。以江西大岗山的毛竹林和杉木林及甘肃的刺槐林为例, 林冠改变单位水体雨滴动能的作用为:

|

在图 5中, 以毛竹林为例, 采用不同的曲线形象化地表现出了在不同降落高度时林冠对不同降雨强度条件下对流降雨单位水体雨滴动能的影响。可见, 在较低降雨强度条件下, 林冠降雨会增大单位水体的雨滴动能, 只有在降雨强度超过某一临界值时, 林冠才能减少单位水体的降雨雨滴动能。这个临界雨强随降落高度的增大而增大。所研究的不同地区和不同树种在不同降落高度时对不同类型降雨的单位水体雨滴动能的影响及其临界雨强不难从上面各式中求出。

|

图 5 毛竹林冠对不同强度的对流降雨单位水体雨滴动能的增减影响 Fig. 5 The increasing or decreasing effect of Mao-bamboo canopy on the kinetic energy of unit depth of convective rainfall with different intensities |

降雨通过林冠层时被分解为许多分量, 一部分为未和树体接触而从林冠孔隙中穿过的直接穿透降雨, 其降雨特征同空旷地相比没有发生变化; 一部分为林冠截持降雨, 它从林冠直接蒸发到空中, 不对地面发生作用, 使到达林地的降水量减少并因此而完全消减了这部分降雨的动能; 一部分为沿树干缓缓流到林地的干流, 它携带的降雨动能可忽略不计; 还有一部分降雨, 虽然被林冠拦截过, 但最终还是降落到林地, 称为林冠降雨, 依照树种的枝叶特性、降落高度、降雨类型、降雨强度等具体情况不同, 林冠降水可以增加或减少单位水体的雨滴动能。实际观测中不能把直接穿透降雨和林冠降雨分开, 常合称为穿透降雨。穿透降雨和干流又可以合称为林下降雨。严格地定义和区分这些林下降雨组分(表 1), 对于幼林、疏林和缺乏地表覆盖的林分的降雨动能及土壤侵蚀计算是十分必要和重要的。

|

|

如果某一林分的林冠透光度(表示雨滴被林冠拦截的比例, 或称纯郁闭度)为A, 则不难理解, 直接穿透雨占空旷地降雨量的比例为(1-A), 相应的雨滴动能比例也为(1-A)。这里需要着重说明, 纯郁闭度为天空被枝叶遮盖的程度, 它不应该被简单地视为造林学上的郁闭度(林冠垂直投影面积占林地面积的比例), 如完全郁闭的落叶林在冬天的纯郁闭度会下降到接近于零的程度。一个非常实际的问题是如何确定纯郁闭度的时空变化, 尤其是时间变化。

在只有一层林冠时, 对于一场降雨或某一时间内的多次降雨, 穿透降雨动能可用下式计算:

|

(10) |

这里, Ect、Ec、Et和E分别表示穿透降雨动能、林冠降雨动能、直接穿透雨动能和空旷地降雨动能; ec表示林冠降雨单位水体雨滴动能; P、Ic、Sf和Pt表示空旷地降雨量、林冠截持降水量、干流量和直接穿透雨量(Pt =(1-A)P); A表示林冠纯郁闭度。当忽略干流部分的动能时, 穿透降雨动能即为林下降雨动能(表 2)。在对一场降雨或某一时间内的多次降雨进行林下降雨动能和空旷地降雨动能之间的比较要比进行单位水体的雨滴动能比较更有实际意义。林冠消弱降雨动能的作用可用林下降雨动能和空旷地降雨动能之差或比值来表示。

|

|

在表 2中给出了不同结构的刺槐人工林林冠对几场不同降雨的雨滴动能的增减影响计算过程及实例。可以看出, 对于降雨强度小、历时长的锋面降雨来说, 主要由于空旷地比林冠降雨的单位水体雨滴动能较小, 加之林冠截持占总雨量比例较小, 所以不同纯郁闭度(0.59 ~ 0.77)林分的林冠都不同程度地增加了林地所承受的降雨动能。对于短历时暴雨来说, 主要由于空旷地比林冠降雨的单位水体雨滴动能较大, 加之林冠截持占总雨量比例较高, 所以不同纯郁闭度(0.52 ~ 0.86)林分的林冠都不同程度地降低了林地所承受的降雨动能。

在区域或流域范围内, 植被的类型和有关特征的空间分布是不均匀性的。由于林冠改变降雨雨滴动能的作用还仅仅是一个发生在空中的行为, 不受地面和土壤内的水文过程的直接影响, 所以在区域或流域范围内评价森林林冠对降雨雨滴动能的影响时, 即进行林冠影响降雨雨滴动能功能的尺度转换和区域评价时, 还不是十分困难。我们一方面需要调查森林植被的有关特征(尤其是林冠)的空间分布特征, 另一方面需要调查或估计每场降雨的有关特征, 然后按照本文中所运用的计算方法和计算程序, 就能实现林冠影响降雨雨滴动能作用的尺度转换。如果能够借助于地理信息系统, 则这个计算过程就会大大简化。

窦保璋, 周佩华. 1982. 雨滴的观测和计算方法. 水土保持通讯, (1): 44-47. |

黄克兴译.[俄] B.M.摩斯柯夫金.人工降雨喷洒特征值的估算.河南水利科技, 1982, (2): 67~70

|

江忠善, 宋文经, 李秀英. 1983. 黄土地区天然降雨的雨滴特性研究. 中国水土保持, (3): 32-36. |

雷阿林, 张学栋, 唐克丽. 1995. 几种计算水滴降落速度方法的比较. 水土保持通报, 15(4): 43-47. |

雷瑞德. 1988. 华山松林冠层对降雨动能的影响. 水土保持学报, 2(2): 31-39. |

罗伟祥, 白立强, 宋西德, 等. 1990. 不同覆盖度林地和草地的径流量与冲刷量. 水土保持学报, 4(1): 30-35. DOI:10.3321/j.issn:1009-2242.1990.01.002 |

牟金泽. 1983. 雨滴速度计算公式. 中国水土保持, (3): 40-41. |

王万忠. 1983. 黄土地区降雨特性与水土流失关系的研究. 水土保持通报, (4): 7-13, 65. |

王彦辉. 1985. 陇东黄土地区刺槐林水土保持效益的定量研究. 北京林业大学学报, 8(1): 35-52. |

王彦辉, 刘永敏. 1993. 江西大岗山毛竹林水文效应研究. 林业科学研究, 6(4): 373-379. DOI:10.3321/j.issn:1001-1498.1993.04.019 |

吴魁鳌. 1988. 人工模拟降雨中大粒径雨滴着地速度公式的探讨. 水土保持学报, 2(1): 82-84, 81. |

徐锐. 1983. 关于天然降雨和人工降雨的动能计算方法. 中国水土保持, (3): 37-39, 21. |

张汉雄, 王万忠. 1983. 黄土高原的暴雨特性及分布规律. 水土保持通报, (1): 35-44. |

周国逸. 1997. 生态系统水热原理及其应用. 北京: 气象出版社, 81-108.

|

周佩华, 窦葆璋, 孙清芳, 等. 1981. 降雨动能的试验研究初报. 水土保持通报, (1): 51-61. |

Best A C. 1950. The size distribution of raindrops. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 76: 16. DOI:10.1002/qj.49707632704 |

Calvin K Mutchler, Robert A Yong.soil detachment by raindrops.present and prospective tech.for predicting sediment yields and source.Proc.of the 1972 Sediment-Yield Workshop.USDA Sedimentation Lab..Oxford.MS.U.S.Agr.Res.Ser.(Rep.)ARS-S-40, 1975: 113~117

|

Wang Yanhui. 1992. The hydrological influence of Black locust plantation in the Loess area of northwest China. Hydrological Processes, 6: 241-251. DOI:10.1002/hyp.3360060211 |

2001, Vol. 37

2001, Vol. 37