文章信息

- 吴小芹.

- Wu Xiaoqin.

- 中国松树枯梢病菌营养体亲和性研究

- STUDY ON VEGETATIVE COMPATIBILITY OF SPHAEROPSIS SAPINEA IN CHINA

- 林业科学, 2000, 36(1): 47-52.

- Scientia Silvae Sinicae, 2000, 36(1): 47-52.

-

文章历史

- 收稿日期:1999-02-26

-

作者相关文章

真菌的营养体亲和性(Vegetative compatibility)又称体细胞亲和性(Somatic compatibility)或菌丝体亲和性(Mycelial compatiblity)是指真菌菌株间菌丝能融合并交换细胞质或核物质的特性。具有这种相互亲和能力的真菌通常定为一个营养体亲和群(Vegetative compatibility group)。由于营养体亲和性间接反映了真菌在某些遗传位点上的等位基因状况, 因此, 营养体亲和性特征就为揭示真菌的遗传多样性提供了便利的标记。同时, 它也直接影响着真菌个体间异核体的形成和基因流动的潜力。目前, 营养体亲和性研究已涉及到许多重要的林木及农作物病原真菌, 如栗疫病菌(Cryphonectria parasitica)、榆枯萎病菌(Ceratocystis ulmi)、多种镰刀菌(Fusarium oxysporum和Emoniliforme等)、核盘菌(Sclerotinia sclerotiorum)、黄曲霉(Aspergillus flavus)和木腐菌烟色韧革菌(Stereum gausapatum)等(Bayman et al., 1991; Correl et al., 1987; Huang et al., 1997; Kohn et al., 1991; 梁宗琦等, 1997; Liu et al., 1996; Rayner et al., 1986; Vilioen et al., 1977)。真菌的VCG与真菌的遗传变异性、种群地理分布、流行规律、生理小种鉴定、致病性变异以及生物防治等许多方面都有着密切关系。

由Sphaeropsis sapinea引起的松树枯梢病是一种世界性的重要病害其寄主多发病重有关该病的侵染规律等已有不少研究。然而, 关于松枯梢病菌(S.sapinea)群体的营养体亲和性问题, 国内外均未见研究报道。本文将对我国松枯梢病菌的营养体亲和性进行研究分析, 以探讨我国松枯梢病菌群体的遗传多样性问题, 力图从与以往研究不同的另一层面来揭示该病菌的遗传分化状况。

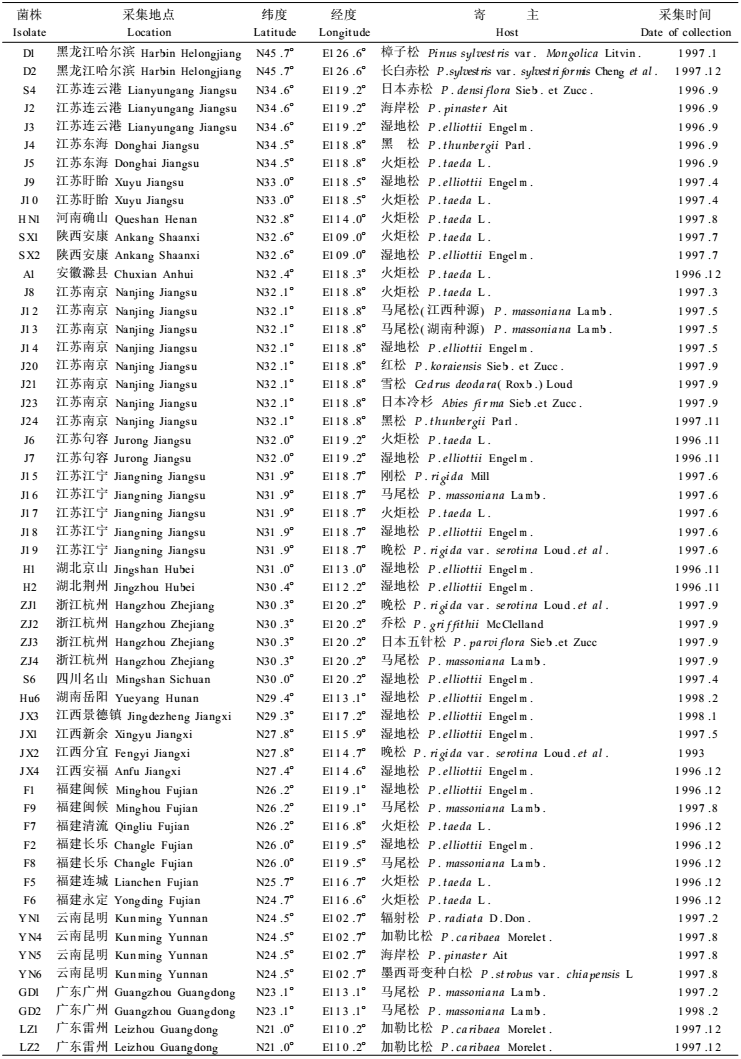

1 材料和方法 1.1 供试菌株来源1996年9月至1998年2月从我国13个省的16种松树(含变种)和其它2种针叶树上收集到S.sapinea的55个菌株。供试菌株的寄主树种、采集地点及其纬度等见表 1。

|

|

PDA培养基、改良PDA (1/2PDA)培养基和2%WA培养基按常规方法配制(方中达, 1982)。

组合培养基1) :酵母膏3g, 蛋白胨5g, 葡萄糖20g, 磷酸二氢钾1.5g, 氯化钾0.5g, 琼脂20g, 硫酸镁1.5g, 硫酸亚铁0.01g, 蒸馏水1000mL。

1) 丁国云.栗疫病菌的群体结构与遗传.硕士学位论文, 1996, 49.

1.3 测定营养体亲和性的配对生长试验用直径5 mm的无菌取样器从菌龄一致的松枯梢病菌不同菌株的菌落边缘切取带菌培养基块, 移入盛有培养基的平皿中进行配对试验。配对排列方式采用3种作比较:一是每平皿中心一块, 周围等距离放置8块; 二是每平皿中心一对, 周围等距离放置8对; 三是每平皿中心一块, 周围等距离放置12块。在25℃下无光照培养4~6 d后观察各菌株菌落边缘相互接触后的反应。为了区别菌体间的真假排斥现象, 以相同菌株不同菌落间的接触反应作为对照。

1.4 玻片配对培养的显微观察将2%WA培养基趁热滴在斜置的灭菌载玻片上, 待其凝固后, 在同一块载玻片上移入两个不同菌株的直径5 mm的菌落圆片(相距1.5~2 cm)进行配对生长。将此载玻片置入保湿皿内在25℃黑暗下培养7~14 d后用Olympus-AHBS型全自动显微镜观察两菌落菌丝间的融合情况。用同一菌株配对作对照。

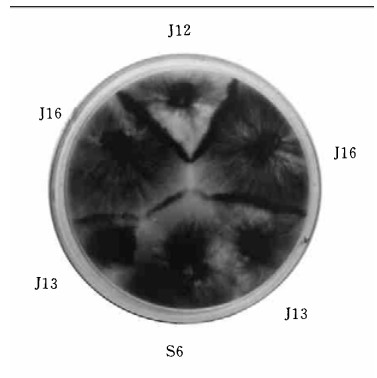

2 结果与分析 2.1 S.sapinea营养体亲和性测定方法的确定 2.1.1 先期配对生长试验结果在先期配对生长试验中, 12个供初试的菌株在PDA培养基上生长4~6 d后, 大多数不同菌株的菌落之间产生了明显的墨绿色变色线。在此变色线区的双侧, 菌落形成一个稍高、稍厚的生长层, 有的菌株在变色线区周围还产生黑色小点(分生孢子器前身)。而在相同菌株的菌落之间以及少数不同菌株的菌落之间却没有出现此变色线。见图 1。显然, S.sapinea的营养体亲和与否在平皿配对培养的菌丝体水平上有明显异同的表征。

|

图 1 Sphaeropsis sapinea VCG配对试验的代表性反应 Fig. 1 Parings of isolates of Sphaeropsis sapinea that demonstrate representative reactions:a compatible interaction between J16 and J16;a compatible interaction between J13 and S6;an incompatible interaction, with a reaction line, between J16 J12, J13 J16 and J16 S6 |

对在玻片WA培养基上配对生长约1~2周的先期试验的各菌株进行显微观察表明, 在经平皿配对试验已知相互间产生色素带的两个不同菌株的菌落相邻处未见有菌丝融合, 这些菌丝或交错、或接触后避开或仅触未融; 而在同一菌株或不产生色素带的不同菌株的两个菌落相邻处可见菌丝间有融合现象存在, 融处无壁, 可见胞质。

2.1.3 营养体亲和性标记的确定上述先期配对试验结果和显微观察结果表明, 在菌丝体水平上, S.sapinea的营养体不亲和反应可表现为在不同菌株的菌落间菌丝不融合, 相互间产生抗衡作用的墨绿色色素分界线; 而其营养体亲和反应则表现为在同一菌株菌落间和不同菌株菌落间菌丝可融合, 不产生这种抗衡色素分界线。由此得出, 测定S.sapinea营养体亲和与否可通过平皿配对培养观察两菌落间有无形成抗衡反应的标记色素沉积的隔离带来确定。

2.2 S.sapinea平皿配对生长的适宜培养基的选择将先期试验的12个菌株在WA培养基、PDA培养基、1/2PDA培养基和组合培养基等4种培养基上作配对生长比较试验。结果表明, 在WA培养基上各菌株菌落稀疏透明生长极慢, 难以用肉眼观测其营养体亲和与否; 在组合培养基上, 各菌株气生菌丝极为茂密隆起, 向上长的趋势优于边侧的接触生长, 在培养4 d时, 尚有些菌落的边侧未靠近, 而S.sapinea在这些培养基上人工培养4~6 d左右在菌落底部就会开始分泌墨绿色素。因此, 若延长观测时间待所有菌落两侧生长接触, 则会由于全皿底部产生色素而较难观察作用区带的形成, 故组合培养基也非测定S.sapinea营养体亲和性的最佳培养基。在PDA和1/2PDA培养基上, 各菌株配对生长4 d时, 菌落底部尚未见明显的色素分泌, 而在两菌落接触部位则产生了清晰可辨的色素隔离带。鉴于从总体观察效果而言, PDA略优于1/2PDA。因此, 用平皿配对试验来观察S.sapinea营养体亲和性的适宜培养基以PDA为好。

另外, 在配对生长的3种排列方式中, 第2种排列方式费时繁琐, 且菌块间缝隙太小不易观测; 第1和第3种排列方式较好, 其配对结果简单明了, 其中尤以第3种为宜, 因为所有菌株均能在较易观察的皿四周配对。

2.3 S.sapinea的营养体亲和类群所有供试的55个S.sapinea菌株在PDA培养基上以第1和第3种排列方式进行配对生长。结果表明, 55个菌株中绝大多数菌株间的营养体呈现不亲和反应(菌落间产生色素带), 只有少数菌株间呈现营养体亲和反应(菌落间不产生任何色素带)。在菌株间的不亲和反应中, 大多数菌株是在相互菌落间形成明显的中间共有的色素分界带, 这种表征占所有配对不亲和反应的99%左右; 另有极少数菌株间产生半段或较淡不甚明显的色素带, 如F5与J12和J19之间, YN5与F7之间以及S6与SX1之间; 还有少数菌株间的不亲和反应则在相互间形成双色素带, 如LZ1与GD2之间以及它们与一些菌株特别是与在形态和培养性状上趋于一类的3个菌株(F2, J2和J4)之间。作为对照的所有同菌株的菌落间的营养体均呈亲和反应, 相互间没有形成色素隔离带。

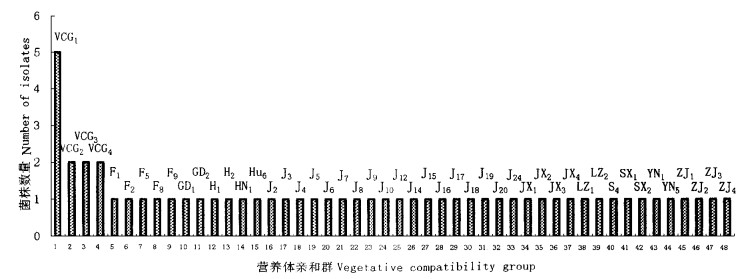

研究表明, 来自我国不同地区不同针叶树上的55个S.sapinea菌株共可分为48个营养体亲和类群(VCGS), 这说明供试菌体中存在着较大的遗传分化。在48个VCGS中, 有44个VCGS分别只含一个菌株, 有3个VCGS分别含有2个菌株; 只有一个VCG中含有5个菌株(图 2)。

|

图 2 中国松枯梢病菌菌株的营养体亲和类群 Fig. 2 The numbers of isolates in each of 48 VCGS representing China population of Sphaeropsis sapinea VCG1:A1、D1、D2、F6、F7; VCG2:J13、S6; VCG3:J21、J23; VCG4:YN4、YN6. |

S.sapinea的VCGS与寄主种类和地理来源无明显关系。供试的55个菌株中有48个VCGS其本身就说明一定问题。如J12和J13来自南京同一马尾松林地的不同种源林, 但它们的营养体却分属2个VCGS; 而地理来源相差很远(南北纬度相距21°左右)且寄主也有所不同的A1 (安徽火炬松)、D1 (黑龙江樟子松)、D2 (黑龙江长白赤松)以及F6和F7 (福建火炬松)却同在一个VCG中。但从另一侧面来看, 似乎也不能完全排除地理来源的影响。试验中含有2个菌株的3个VCGS中就有2个VCGS的菌株与地理来源有一定联系。如来自南京的J21 (雪松)和J23 (日本冷杉)同属一个VCG; 来自昆明的YN4 (加勒比松)和YN6 (墨西哥变种白松)也同属一个VCG。

3 讨论关于S.sapinea的营养体亲和性问题过去无人研究过。目前, 用于鉴定真菌营养体亲和性的方法主要有3种:一是通过隐性的营养缺陷型或色素标记的互补作用来测定异核体的形成; 二是通过抗衡区的产生来直接测定不能形成异核体; 三是通过菌系(这些菌系部分为双倍体, 即在一个或多个不亲和位点是异核的)的生长特性来观察测定(Leslie, 1993)。本研究应用第2种方法采用PDA平皿配对培养快速测定了S.sapinea群体的营养体亲和性, 明确了该菌不亲和性所表现出的抗衡作用反应为相互间形成明显的色素隔离带。这种抗衡区带的形成在许多真菌的营养体不亲和反应中均有发生, 如柄孢壳属(Podospora), 脉孢菌属(Neurospora)和Cryphonectria等。少数菌株配对生长时在两菌落间形成半段或较淡的色素带, 这可能是菌株间存在亲和与不亲和的过渡类型, 这些菌株在遗传上可能比相互间形成明显色素带的菌株间要近缘一些。另外, 还有部分菌株配对时产生各自独立的双色素带而非绝大多数菌株间表现出的共有中间带, 这似乎意味着这些菌株间存在着较大的遗传差异。

真菌的营养体不亲和反应通常可发生在不同的阶段, 即融合前不亲和反应与融合后不亲和反应, 而融合后的不亲和反应又可分为致死反应和分离反应(Anagnostakis, 1988; Correll et al., 1987)。从本研究情况来看, S.sapinea的营养体不亲和反应可能属于融合前不亲和反应。Todd和Rayner认为真菌个体间的营养体不亲和性可能存在接触前识别系统、细胞壁识别系统、质膜识别系统和融合后识别系统。接触前识别系统可能主要针对种间而非种内的识别, 而后3种识别系统则似乎涉及种下区别个体间差异的物异性识别分子等(王克荣等, 1991)。根据对S.sapinea部分菌株配对间的显微观察结果推测, S.sapinea的营养体亲和与不亲和反应机制可能受细胞壁识别系统所控制。当菌丝间细胞壁相互接触时, 壁上呈特定空间排列的蛋白质或类外源凝集素等大分子间发生相互作用:若不产生排斥反应, 则相互菌丝间可融合; 若产生排斥反应, 则相互菌丝间不能融合, 这就造成两菌株先端菌丝生长受阻(或菌丝交错网结)而老化直至死亡, 导致色素沉积形成抗衡隔离带。Newhowse和MacDonald对栗疫病菌(C.parasitica)营养体亲和与不亲和菌丝进行超微观察后认为, 抗衡区是由一个含有濒死细胞或死细胞的中间区所组成的(Newhouse et al., 1991)。这与我们的观察研究与推测结果一致。当然, 有关S.sapinea营养体不亲和色素带的形成机制尚有待进一步研究。

植物病原真菌营养体不亲和性的作用之一即是保护同核体免受真菌病毒或有害的显性细胞质因子的侵入(Anagnostakis, 1977; Brasier, 1986; Caten, 1972)这种特性对人们试图利用胞质有害因子来实施病原真菌的生物防治极为不利(Brasier, 1986)。国内外对栗疫病菌(C.parasitica)的营养体亲和性研究较多, 特别在利用低毒力菌株生物防治栗疫病方面。在该病菌VCGS数量少的欧洲此生防效果较好, 但在VCGS数量多的美国和中国则生防效果较差(Elliston, 1982)。松枯梢病(S.sapinea)普遍发生于世界各地, 在不少国家为害严重。据说有人发现该病菌带毒, 设想也用低毒菌系通过菌丝间亲和融合传递低毒因子来防治该病。从本研究结果来看, 该病菌在中国的营养体亲和群数量较多, 尽管本研究的供试菌株有限, 但也有一些菌株是来自同一地理区域或同一林分的, 而这些菌株却很少同属一个营养体亲和群。因此, 松枯梢病菌的此生防途径至少在中国可能存在较大的难度。

真菌的营养体亲和性反映了真菌群体中个体差异的部分信息, 其VCG标记不仅快捷而且稳定。有数据表明, 大部分VCGS在自然时空上以及在实验室中都是稳定的(Leslie, 1993)。因此, VCGS可作为划分真菌亚群体的一种天然手段, 这对我们研究真菌的群体生物学提供了帮助。然而, 应该说真菌的这种特性仅只是个表征的标记, 因为单凭其营养体亲和与否是无法清楚阐明群体中各个亚群内菌系间的差异距离及其亲缘关系远近的。因此, 对S.sapinea群体遗传多样性的深入分析尚需研究其群体或个体差异的分子基础。

方中达编.植病研究方法, 北京: 农业出版社, 1982

|

梁宗琦, 福克斯 R T V. 1997. 粉被虫草无性型单孢子株间和单孢子株内的营养亲和性. 菌物系统, 16(3): 216-223. |

王克荣, 邵见阳, 陆家云. 1991. 苏皖地区栗疫病菌营养体亲和性研究. 南京农业大学学报, 14(4): 44-48. |

Anagnostakis S L. 1977. Vegetative incompatibility in Endothia parasitica. Exp. Mycol., 1: 306-316. DOI:10.1016/S0147-5975(77)80006-6 |

Anagnostakis S L. 1988. Cryphonectria parasitica:cause of chestnut blight. Advancesin Plant Pathology, 6: 123-136. |

Bayman P, Cotty P J. 1991. Vegetative compatibility and genetic diversity in the Aspergillus flavus population of a single field. Can.J.Bot., 69: 1707-1711. DOI:10.1139/b91-216 |

Brasier C M. 1986. The population biology of Dutch elm disease:Its principal features and some implications for other host-pathogen systems. Advancesin Plant Patholgy, 5: 53-118. |

Caten C E. 1972. Vegetative incompatibility and cytoplasmic infection in fungi. J. Gen. Microbiol., 72: 221-229. DOI:10.1099/00221287-72-2-221 |

Correll J C, Klittich CJR, Leslie J F. 1987. Nitrate nonatilizing mutants of Fusarium oxysporum and their use in vegetative compatibility tests. Phytopathology, 77: 1640-1646. DOI:10.1094/Phyto-77-1640 |

Elliston J E. 1982. Hypovirulence. Advances in Plant Pathology, 1: 1-33. |

Huang R, Galperin M, Levy Y, et al. 1997. Genetic diversity of Fusarium moniliforme detected by vegetative compatibility groups and randon amplified poly morphic DNA markers. Plant Pathology, 46: 871-881. DOI:10.1046/j.1365-3059.1997.d01-91.x |

Kohn L M, Stasovski E, Carbone I, et al. 1991. Mycelial incompatibility and molecular markers identify genetic variability in field populations of Sclerotinia sclerotiorum. Phytopathology, 81: 480-485. DOI:10.1094/Phyto-81-480 |

Leslie J F. 1993. Fungal vegetative compatibility. Annu Rev. Phytopathol, 31: 127-150. DOI:10.1146/annurev.py.31.090193.001015 |

Liu Y C, Cortetsi P, Double M L, et al. 1996. Diversity and multilocus genetic structure in populations of Cryphonectria parasitica. Phytopathology, 86: 1344-1351. |

Newhouse J R, Macdonald W L. 1991. The ultrastructure of hyphal anastomoses between vegetatively compatible and incompatible virulent and hypovirulent strains of Cryphonectria parasitica. Can.J. Bot., 69: 602-614. DOI:10.1139/b91-082 |

Rayner A D M, boddy L. 1986. Population structure and the infection biology of wood-decay fungi in living trees. Advances in Plant Pathology, 5: 119-160. |

Todd N K, Rayner A D M. 1980. Fungal individualism. Science Progress, 66: 331-354. |

Vilioen A, Wingfield M J, Gordon T, et al. 1997. Genotypic diversityin a South African population of the pitch canker fungus Fusarium subglutinans f.sp. pini. Plant Pathology, 46: 590-593. DOI:10.1046/j.1365-3059.1997.d01-46.x |

2000, Vol. 36

2000, Vol. 36