文章信息

- 李海燕, 宗世祥, 盛茂领, 苏梅.

- Li Haiyan, Zong Shixiang, Sheng Maoling, Su Mei

- 灰斑古毒蛾寄生性天敌昆虫的调查

- Investigation on the Parasitoids of Orgyia ericae

- 林业科学, 2009, 45(2): 167-170.

- Scientia Silvae Sinicae, 2009, 45(2): 167-170.

-

文章历史

- 收稿日期:2008-02-20

-

作者相关文章

2. 北京林业大学省部共建森林培育与保护教育部重点实验室 北京 100083;

3. 内蒙古鄂尔多斯市森林病虫害防治检疫站 东胜 017000

2. Key Laboratory for Silviculture and Conservation of Ministry of Education, Beijing Forestry University Beijing 100083;

3. Station of Forest Pest Management of Erduosi Dongsheng 017000

灰斑古毒蛾(Orgyia ericae),又名沙枣毒蛾,隶属鳞翅目(Lepidiptera),毒蛾科(Lymantriidae)。分布于我国黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、青海、山东等地,国外分布于前苏联、欧洲。危害柳树(Salix spp.)、杨树(Populus spp.)、山毛榉(Fagus spp.)、松树(Pinus spp.)、榆树(Ulmus spp.)、桦树(Betula spp.)、栎树(Quercus spp.)、蔷薇(Rosa spp.)、苹果(Malus pumila)、梨树(Pyrus sorotina)、李(Prunus spp.)、山楂(Crataegus Pinnatifida)、杨柴(Hedysarum mongolicum)、沙枣(Elaeagnus angustifolia)、酸枣(Ziziphus zizyphus var. spinosa)、花棒(Hedysarum scoparium)、柠条(Caragana spp.)、沙拐枣(Calligonum mongolicum)、沙米(Agriophyllum squarrosum)、梭梭(Haloxylon ammodendron)等多种植物(吴福桢,1982;萧刚柔,1992)。近年来,灰斑古毒蛾在内蒙古西部沙区大面积发生,为害沙生植物杨柴、柠条、花棒、沙拐枣、沙冬青(Ammopiptanthus mongolicus)等,对荒漠防护林构成巨大威胁(刘发邦等,1991;王雄等,2002;杨丽荣,2003;聂婷婷等,2005;于洁等,2007;王占军等,2008;孙耀武等,2008)。笔者选择鄂尔多斯市库布齐沙漠有代表性的杭锦旗和鄂托克旗地区,对灰斑古毒蛾寄生天敌的种类和寄生状况开展了调查,结果如下。

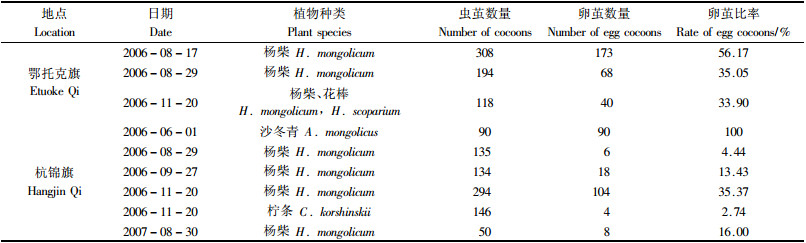

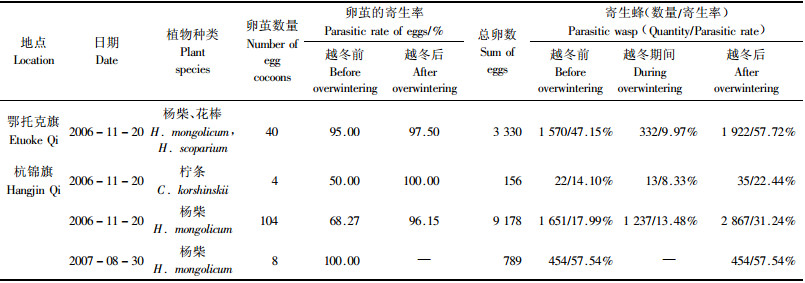

1 材料与方法 1.1 样品采集于2006年6月1日—11月20日和2007年8月30日分别在内蒙古鄂托克旗、杭锦旗境内的沙生植物杨柴、沙冬青、花棒和柠条上,依据灰斑古毒蛾各虫态的发育时期共采集茧1 470枚,其中卵茧511枚(表 1),带回室内培养观察。

|

|

2006年6月1日—9月27日采集的样品置于室内养虫笼内,观察成虫羽化、卵的孵化及寄生天敌的羽化等情况,直到没有任何虫态出现为止。统计每茧孵化的灰斑古毒蛾幼虫、成虫的数量,以及寄生天敌的种类和数量(苏梅等,2007)。将所有茧进行解剖,检查茧内灰斑古毒蛾不同虫态的死亡原因及死亡的寄生天敌种类、虫态,统计每茧内灰斑古毒蛾和每种寄生天敌不同虫态的死亡数量。

2006年11月20日和2007年8月30日采集的所有样品全部进行解剖。观察卵茧中天敌的寄生情况,然后将解剖到的卵以茧为单位置入指形管中放在室温下观察;同时观察茧中灰斑毒蛾死亡的虫态,寄生天敌羽化留存的痕迹、死亡天敌和越冬天敌的虫态,将越冬的天敌以寄主茧为单位置入指形管室温下饲养观察。统计所有天敌的种类和数量。

对来自不同地区及同一地区不同时间灰斑毒蛾茧被寄生情况,采用简化的t检验进行差异性分析(盛承发等,2006)。

2 结果与分析 2.1 寄生性天敌昆虫种类经野外调查和室内观察,共发现灰斑古毒蛾寄生性天敌昆虫8种,其中卵期寄生性天敌有毒蛾卵啮小蜂(Tetrastichus sp.);蛹期天敌有舞毒蛾黑瘤姬蜂(Pimpla disparis)、寡埃姬蜂(Itoplectis viduata)、毒蛾长尾啮小蜂(Aprostocetus sp.)、黑青金小蜂(Dibrachys cavus)和蓝绿啮小蜂(Tetrastichus sp.);幼虫-蛹期寄生天敌为齿腿长尾小蜂(Monodontomerus minor)、毒蛾卵啮小蜂;幼虫期寄生天敌有古毒蛾追寄蝇(Exorista larvarum)和一种绒茧蜂。

2.2 灰斑古毒蛾蛹茧内寄生天敌种类及数量变化室内观察表明,在采集自杨柴上的灰斑古毒蛾茧中,被寄生的虫态为老熟幼虫、蛹和雌成虫。其中,古毒蛾追寄蝇的寄生率为1.78%、舞毒蛾黑瘤姬蜂为1.98%、寡埃姬蜂为0.99%,毒蛾长尾啮小蜂、毒蛾卵啮小蜂、齿腿长尾小蜂及茧蜂数量较少。古毒蛾追寄蝇、姬蜂类、小蜂类为单独寄生,姬蜂和小蜂为共寄生。

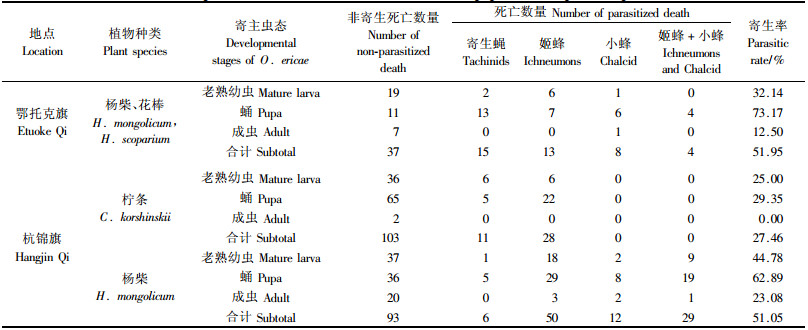

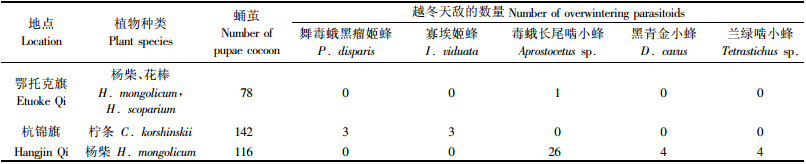

在采集的1 469枚茧当中,来自鄂托克旗杨柴和花棒上的灰斑古毒蛾茧总寄生率为51.95%,来自杭锦旗柠条上的总寄生率为27.46%、杨柴上的总寄生率为51.05%(表 2);即寄主和茧来源不同,其寄生率、寄生性天敌种类均有差别;同样,在越冬期采集的336枚茧中也存在该现象(表 3)。

|

|

|

|

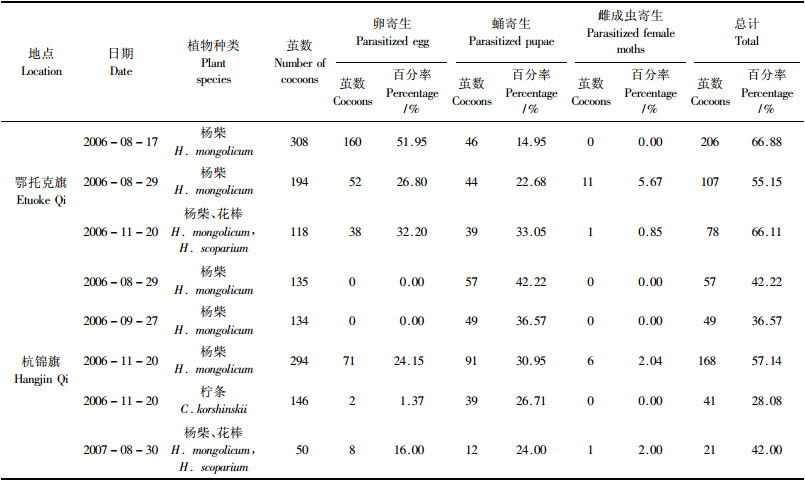

所有采集的灰斑古毒蛾茧被寄生情况如表 4。其中杭锦旗和鄂托克旗两地区杨柴上所采的灰斑古毒蛾茧被寄生率差异显著[t0.05(327)=1.960 0<2.321 4];其原因主要是受卵茧中卵的寄生率变化所致。此外,鄂托克旗2006年8月17日和11月20日与2006年8月29日所采的灰斑古毒蛾茧的被寄生率,及杭锦旗2006年8月29日、2006年9月27日、2007年8月30日与2006年11月20所采的灰斑古毒蛾茧的被寄生率差异均极显著;其原因在于鄂托克旗8月17日仍为灰斑古毒蛾第2代幼虫孵化、幼虫开始化蛹期,卵茧所占的比率高,而杭锦旗2006年8月29日、9月29日和2007年8月30日灰斑古毒蛾处于同一发育阶段,但至11月20日时卵茧(越冬代)比率增高所致。

|

|

室内观察表明(表 5),越冬代卵茧内寄生天敌主要是啮小蜂和一种小蜂。按照茧计算,其寄生率在50%~100%之间,但茧内的卵在越冬前的被寄生率在17.99%~57.54%、越冬后则在8.33%~13.48%之间,即越冬茧中约有8.33%~13.48%的卵期寄生蜂随寄主一起越冬。

|

|

2006年6月1日在杭锦旗沙冬青上的灰斑古毒蛾越冬卵茧中未发现寄生性天敌,但在2006年11月20日在鄂托克旗杨柴、花棒及杭锦旗柠条、杨柴上所采的灰斑古毒蛾越冬卵茧寄生率约达10%,即寄生蜂可在寄主内越冬,越冬后的寄生情况调查应在5月上旬(越冬卵孵化)前进行。

鄂托克旗第2代卵茧在8月中旬天敌的寄生率高达51.95%,也比杭锦旗的卵茧寄生率高,灰斑古毒蛾茧内虫态不同、调查时间不同寄生率差异比较明显,其中蛹的寄生率最高,达73.17%。该毒蛾茧内的蛹末期与雌成虫期有被姬蜂和小蜂寄生共寄生现象;而舞毒蛾黑瘤姬蜂和寡埃姬蜂可从该毒蛾追寄蝇的蛹中育出,表明二者可能是重寄生蜂。此外,调查中发现在灰斑古毒雌蛾卵还未产完时,其茧内已出现了卵寄生蜂,这使得寄生率的统计难以准确,如何改进灰斑古毒蛾卵茧的寄生率统计方法还有待于进一步研究。

刘发邦, 任健, 王绍文, 等. 1991. 灰斑古毒蛾幼虫扩散特性的探讨. 山东林业科技, (4): 50-52. |

聂婷婷, 严兴成, 许美良, 等. 2005. 灰斑古毒蛾核型多角体病毒几丁质酶基因及其分子进化. 常熟理工学院学报, 19(2): 63-70. DOI:10.3969/j.issn.1008-2794.2005.02.014 |

盛承发, 李为争, 宣维健. 2006. 昆虫学百分率差异显著性统计分析的简易计算方法. 昆虫知识, 43(43): 574-576. |

苏梅, 杨奋勇, 李海燕, 等. 2007. 灰斑古毒蛾寄生天敌调查技术. 中国农村科技, 2(143): 19-20. |

孙耀武, 黄春红, 刘玲. 2008. 灰斑古毒蛾生物学特性及防治试验研究. 现代林业科技, (4): 73-74. |

王雄, 刘强. 2002. 濒危植物沙冬青新害虫—灰斑古毒蛾的研究. 内蒙古师范大学学报:自然科学(汉文)版, 31(4): 374-378. |

王占军, 郝秀萍, 杨美丽. 2008. 灰斑古毒蛾及其寄生性天敌的初步调查. 内蒙古林业科技, 34(1): 27-28. DOI:10.3969/j.issn.1007-4066.2008.01.008 |

吴福桢. 1982.宁夏农业昆虫志.第2集.银川: 宁夏人民出版社, 150-151.

|

萧刚柔. 1992. 中国森林昆虫. 2版. 北京: 中国林业出版社, 1093-1094.

|

杨丽荣. 2003.灰斑古毒蛾生物学特性及其核型多角体病毒的研究.内蒙古农业大学硕士学位论文. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10129-2003085427.htm

|

于洁, 贾文军, 杨红娟, 等. 2007. 灰斑古毒蛾生物学特性及防治措施. 陕西林业科技, (4): 124-125, 132. DOI:10.3969/j.issn.1001-2117.2007.04.036 |

2009, Vol. 45

2009, Vol. 45