文章信息

- 黄万鹏.

- Huang Wanpeng

- 游客审美体验视角下的昆明世博园景观虚拟优化管理

- The Speculated Optimization Landscape Management of Kunming EXPO′99 from the Viewpoint of Tourist Esthetic Experience

- 林业科学, 2009, 45(2): 125-130.

- Scientia Silvae Sinicae, 2009, 45(2): 125-130.

-

文章历史

- 收稿日期:2008-02-01

-

作者相关文章

’99昆明世博会(以下简称“世博园”)是我国主办的第一个A1级世界园艺博览会,也是历届世博会中唯一在会后把整个会址及其全部配套设施整体保留并转化为企业化经营(2000年12月29日转型为世博股份有限公司1))的主题公园。

1) 昆明世博园股份有限公司.2006.首次公开发行股票招股意向书摘要。

世博会后游客量的持续下滑,引起了国内旅游学界和业界的关注。但迄今,对世博园可持续发展的研究思路,多集中在对世博企业品牌做外延——“量”的扩张,即开发新项目(金波等,2001;李小波等,2001;赵光洲等,2004);公司也热衷于新项目的开发,例如,房地产方面已开发的世博生态城和把金殿鸣凤山纳入园区等项目;正在开发的丛林穿梭、三江并流等项目2)。而对于如何通过提高世博园现有旅游产品,特别是其核心旅游产品——园林景观的“质”来增强其产品的游客体验及旅游吸引力,这方面的研究则较稀缺。

2) 昆明世博园股份有限公司.2006.世博股份2006年年度报告。

世博园旅游产品老化、缺乏吸引力是导致其游客量连续下滑的根本原因(苏平,2006)。从展会开幕至今,世博园很多场馆已经老化,景观质量不断下降。世博园景观是其旅游产品的重要载体,世博园景观质量的高低直接关系到其旅游产品质量及其游客满意度,而且,世博园产品“质”的提升是其增“量”开发新项目的基础。因此,本文以游客审美体验为视角研究世博园的景观虚拟优化管理,旨在以“游客感受”作为基本线索,研究其心理欲求,适应其旅游需要以及维护其切身利益,最终使游客获得一种难以忘怀的体验,以增强其产品的旅游吸引力。

1 相关概念和研究方法 1.1 游客审美体验体验这个概念来自心理学,体验与旅游有着直接、天然的联系。游客体验的概念始于20世纪60年代中期的西方学术界,是指在旅游活动中,游客的情绪、体力、精神达到某一特定水准时,在其意识中所产生的一种美妙感觉,是游人身心状态与旅游企业策划的旅游产品之间的互动过程。

邹统钎等(2003)把游客体验概括为5类,即游客审美体验(tourist esthetic experience)、教育体验、娱乐体验、逃避体验和移情体验。游客审美体验贯穿于游人的整个旅游活动中。游客首先通过感觉和知觉捕捉美好景物的声、色、形、味等,获得感官的愉悦;继而通过理性思维和丰富的想象,深入领会景物的精粹,身心俱沉浸其中,心驰神往,从而获得由外及内的舒畅感觉。自然景物中的繁花、绿地、溪水、林木、鸟语、花香、动物、蓝天等,人文景物中的雕塑、建筑、岩绘、石刻等都是游人获得美感体验的源泉。此外,主题公园的合理布局,营造出天人合一的整体环境氛围,以及旅游从业人员的友好、和善、热情也能使游客获得审美体验。

1.2 景观虚拟优化管理景观虚拟优化管理(landscape hypothesized optimization management),是指景区管理人员或景观规划师,通过计算机软件对景观现状图片进行改进,让游客对优化前后的图片作出对比评价,来达到在动工前直观地评估景观质量、提高景观管理工作效率、增强景观观赏效果目的的全过程。

1.3 研究方法在实地调研的基础上,对现场采集到的数码图片用计算机软件Photoshop进行优化处理;然后,就处理前后的图像效果进行分析、对比研究;再运用图片问卷调查法,以世博园游客游后必经的花园大道为调查点,采取随机抽样的调查方式,随机选取50名游客,让其对优化前后的两组图片的景观审美体验效果作出优劣判断;并以此为依据,来进行世博园的景观虚拟优化管理。

2 游客审美体验视角下的世博园花园大道花卉景观虚拟优化管理花卉更换成本、管理费用居高不下一直是世博园面临的一大难题。2003年,仅其采购花卉及养护管理费用就合计高达约1 009万元,占当期主营业务成本的近20%1)。

1) 昆明世博园股份有限公司.2006.首次公开发行股票招股意向书摘要。

世博园花园大道花卉更换养护成本很高,原因是其基本以1年生花卉为主,如孔雀草(Tagetes patula)、万寿菊(Tagetes erecta)、鼠尾草(Salvia nemorosa)、一串红(Salvia splendens)、鸡冠花(Celosia argentea var. cristata)、百日草(Zinnia elegans)、彩叶草(Coleus blumei)等等;只有四季秋海棠(Begonia semperflorens)等少数几种属于宿根花卉。世博园用大面积、大色块的1年生草花,虽花色丰富、组图华丽、气势宏伟、更换灵活,但其观赏期短,栽植、养护、更换成本高,已经不适应其后续发展中急需降低成本的企业运作要求;但另一方面,游客对花园大道的景观评价很高(在对260位世博园游客的实地访谈中,约43%的游客认为“世博园最有特色的是花卉植物”),几乎每位世博园游客都在花园大道摄影留念,因此,解决问题的关键必须是在不降低甚至增强其景观游客审美体验效果的前提下,来降低其花卉的更换和养护成本。

与1年生草花相比,宿根、球根花卉具有一次投资多年受益和省工、省时的优点,可以降低绿化养护成本,而且其大部分移栽易活,当年(或次年)可以开花,花期可人为控制,绿化效果立竿见影,可以满足世博园花园大道花卉即时移栽成景的景观要求。但也有缺陷,即有些品种地上部分开花后枯萎,要以地下部着生的芽或萌蘖越冬、越夏后才能再度开花,而花园大道要求能适时变化和常年保持花色景观。因此,不能马上采用全部球根、宿根花卉代替1年生花卉的办法,而是要采取逐步过渡的方式,做到四季有花。

那么,怎样的过渡形式才是最佳的呢?可用球根、宿根花卉作为花园大道绿地的基底、1年生花卉在其中作图案花纹的方法,即在平面布局上,采用球根、宿根花卉线状列植,做成一个相对稳定、长期不变的基本绿化带;在此基础上,采用1年生花卉群植,在绿化带中构成一个可以随时更换的图案花纹。

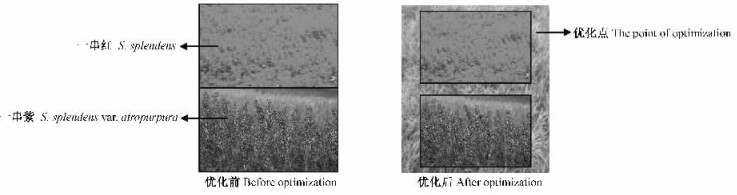

现以花园大道中间一连成片的花卉种植为例进行具体的说明,其原先由一串红和一串紫两种大色块的1年生花卉构成,现用绿色的宿根花卉沿阶草(Ophiopogon japonicus)作一个骨架,优化前后的效果见图 1。

|

图 1 花园大道一角优化效果分析图 Figure 1 The optimization effect analysis picture of the part of Kunming EXPO′99's main garden road |

笔者采用随机抽样调查法,在现场把优化前后的两幅图片呈现给世博园的50名游客,让其作出景观效果的优劣判断,结果48人认为优化后的图片审美体验效果更好,占总数的96%。

如图 1所示,优化后的构图和花色比先前丰富,形成暖色调和冷色调的鲜明对比,养护管理较1年生花卉容易得多,且一经栽种就可形成长期的景观和生态效益,最为重要的是,球根、宿根花卉不用频繁更换,因此大大降低了成本。

3 游客审美体验视角下的世博园景点空间分隔空间缺乏分隔和过渡一直是世博园景观的突出问题(管宁生等,1998;陈俊愉,2000)。目前世博园的室外展区,无论是中国园展区还是世界展区,各省、各国主题风格各异的展园都是相互紧挨,缺乏必要的分隔处理,诸如“云南园”与“中国室内馆”,“巴基斯坦园”与“越南园”,“海南园”与“人与自然馆”,“广西园”与“贵州园”,“伊斯兰园”与“唐园”等等,园景杂乱,互相干扰。许多园区不能保持各自完整的景观效果,游人往往未能充分领略一个展园的独特风格、园景内涵,尚未形成完好的审美意象,便快速进入另一风格迥异的园子,使游客的视觉景观构图得不到完整的观赏效果,游客没有获得预期的审美体验。因此,形成其游览效果1+1 < 2的情形,从而使景区整体吸引力下降(管宁生等,2008)。

景点空间分隔的方法很多,常用的基本有3种,即通过植物、地形、墙体来对空间进行划分。针对世博园的实地情况,可采用以下4种方法。

3.1 单独使用墙体通过墙体来划分空间具有见效快、屏蔽效果明显、空间围合感强等优点,但墙体毕竟是人工物,为了避免单独使用墙体划分空间的线条生硬、围合感过强、通透性差等缺陷,可以考虑采用中国古典园林中墙壁多用漏窗、墙头轮廓线弃直取弯(如云墙、龙墙等形式)的传统造园手法。

此手法适用于世博园的中国室外展区,尤其运用于其相连、风格各异的各省区展园的侧面分隔,会收到理想效果,也能跟其展园的主题氛围协调起来,但应特别注意墙体与周边展园的过渡与联系,切不可生搬硬套。如广西园与贵州园风格虽差异较大,但特色上均基本属于山水骨架,采取苏州古典园林的冷色调的素色粉墙和多边细腻的花纹漏窗风格就不太适宜,而应注意到广西和贵州的山体底色是自然的暖色,其风格豪放、粗犷,而不是江南园林的小家碧玉,因此可考虑采用跟其山岩石色调相近的暖色墙体、漏窗宜少用或不用,营造一种自然、多变的过渡空间。

3.2 单独使用植物运用植物划分空间,具有围合过渡自然、色调温和典雅、漏景亲和效果强、轮廓线丰富、能强调或弱化地形变化等优势,同时,还能发挥其净化空气、保持水土、涵养水源、调节气温等生态环境效益。选择树种作为空间分隔,应注意其封闭性、通透性和季相变化,尽量选择常绿、落叶少的高大乔木,以便维护与管理。

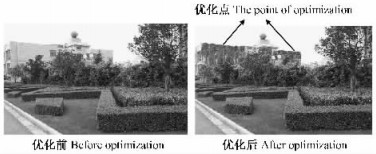

在世博园中,该手法尤其适用于中国室外展区属内部自然式布局的各省区之间、中国室外展园及其外围之间的自然分隔。例如,云南园与其侧面西南方向的中国室内馆,两处景观的风格差异大,前者属于“万绿之宗,彩云之南”的绿色王国和“民族之林”的多民族风情主题形象,并分别以红、橙、黄、蓝、紫彩色花卉带和26根图腾石雕柱作为象征;而后者以中国园林的古典白墙绿瓦的坡屋式建筑为特色。从云南园往中国室内馆看,两种风格格格不入,因此宜采用高大的乔木对其进行空间分隔,可用高大、冠幅较宽的常绿乡土树种,如红花木莲(Manglietia insign)、云南拟单性木兰(Parakmeria yunnanens)、云南樟(Cinnamomum glanduliferu)、滇润楠(Machilus yunnanens)等,优化效果详见图 2。

|

图 2 云南园与中国室内馆的植物分隔效果分析图 Figure 2 The optimization effect analysis picture of the Yunnan outdoor garden and China indoor exhibition building with the plant separation |

把原现状图,与经计算机处理优化后的图片,同时交给游客评判,结果被调查的50位游客一致认为优化后的图片审美体验效果更好。

3.3 植物和墙体相结合为避免单独使用墙体划分空间产生的线条生硬、色彩单调等缺陷,可采用攀援植物垂直绿化墙体的方法进行空间的分隔,不仅能软化墙面的硬直轮廓,增加绿化面积和绿量,丰富绿化层次,且有助于净化空气、调节温度等,进一步促进生态环境的改善;同时,许多攀援植物生长迅速,当年见效,可有效地满足游人对自然野趣的追求。

该手法对于世博园室外展区的空间过渡和分隔都非常适用。在实际应用时,应尽量选用当地常绿树种,因为从生态适应性而言,乡土植物最适于本地生长,而且从园林艺术角度考虑,极易形成地方特色;其次考虑其攀援能力的强弱、观赏特性的不同,以及被绿化物与植物材料的色彩、形态、质感的协调。

3.4 植物与地形相结合虽起伏较大的地形如山地、坡地等也能独立过渡和分隔空间,但更多的是与植物结合在一起。植物和地形相结合,可强化或消弱由于地形的变化所形成的空间。为增强由地形构成的分隔效果,最有效的方法是将植物种植于地形的分界点上,如顶端、山脊和高地等,与此同时,为让低洼地区更加透空,最好配置低矮的植物。此时植物的主要作用,是将空间其他构成要素围合成的大空间再分隔成一系列亲切的、富有生命的次空间。

4 游客审美体验视角下的世博园景观自然化人工气息过重、自然化不足是世博园面临的又一大景观难题,周常春等(2005)调查发现22.6%的游客认为世博园“人工痕迹太重,不够自然",其“远离城市的喧闹、回归自然”的审美需求没有得到充分满足,因此,建议作如下优化。

4.1 以乡土地栽树种逐步代替盆花世博园全园占优势的几尽为盆花式的洋花、洋草(陈俊愉,2000),虽短期内可吸引眼球,但代价巨大,不但使得中国和地方特色不足,而且外国花草娇气、养护困难,造成企业长期背上沉重的管理成本高的包袱。

因此,建议用乡土地栽树种逐步代替盆花,理由如下:第一,成本低。乡土树种资源丰富、繁殖容易、成苗快、标价低,没有外购长途运输和路途管护的费用支出。第二,成活率高。由于乡土树种对当地环境有较强的适应性,因而成活率高,苗木生长健壮,且大多树种栽植后无需进行特殊管护,补苗、保护设施投入少。第三,易于管理,费用低。因为乡土树种的适应性及抗病虫害能力强。第四,易达到长期的观赏效果。乡土树种是经过自然长期选择的结果,对当地的极端低温、极端高温、洪涝、干旱等恶劣的生长环境具有良好的抗逆性,因此绿化景观表现稳定。第五,彰显文化底蕴。乡土树种的应用大多历史悠久,许多植物被赋予一些民间传说和典故,具有丰富的文化底蕴。第六,可克服盆花花盆裸露的缺点,不但景观视觉上更加和谐、亲近自然,且可节省花盆的成本。

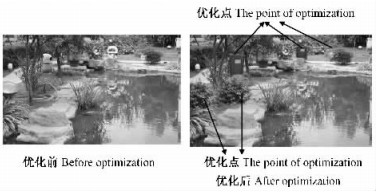

现对世博园一角用乡土树种地栽代替盆花的方式做一具体的优化,效果见图 3。

|

图 3 世博园一角乡土地栽代替盆花优化效果分析图 Figure 3 The optimization effect analysis picture of the corner of Kunming EXPO′99 with the native plant taking the place of the pot flower |

把原现状图,与经计算机处理优化后的图片,同时交给游客评判,结果被调查的50名游客中有45名选择优化后的图片审美体验效果更好,占总数的90%。

4.2 用乔、灌、地被等乡土植物的配植,来弥补和改善大片草坪的单调草坪每年的养护费(包括洒水、除杂草、补种、病虫害防治等)非常高,生态绿化效果也不理想,而且用价格高昂的洋草,其娇气、适应力差,管理成本高。

而用乡土乔木、灌木、地被植物相组合的方法,则不但可以很好弥补其成本高、管理难的缺陷,而且能形成丰富的景观空间层次,使游人游览时宛如身临野外,增强了景观的游客审美体验。此外,还能建立起具有地方特色的、稳定的植物群落,增加园中的绿量,更有效地发挥其生态环境效益。

4.3 建筑的垂直绿化对世博园中许多建筑物平滑光亮的外墙用垂直绿化植物来覆盖,不仅可以增加建筑物的艺术效果,使环境更加美观、生动,而且能使建筑外墙光滑的质感,被植物复杂细碎的质感遮挡替代;同时,能使建筑外墙在转角处的明显棱角等人造物的“硬性”外观特征得以软化;另外,还能增加城市环境中的“绿量”,改善生态环境。

在应用中,应尽量选择不搭支架,能靠自身的器官吸附向上的攀缘植物。墙面越粗糙对植物攀附越有利。较粗糙的表面可选择枝粗叶大的种类,如爬山虎(Parthenocissus tricuspidata)、崖爬藤(Tetrastigma obtectum)、凌霄(Campsis grandiflora)等;而表面光滑、细密的墙面,则宜选用枝叶细小、吸附能力强的种类,例如络石(Trachelospermum jasminoides)、小叶扶芳藤(Euonymus fortune var. radican)、量天尺(Hylocereus undatus)等。

现对世博园内的一处裸露的墙面进行垂直绿化,由于墙面质地较光滑,故选用悬垂性的常绿树种常春藤(Hedera helix),优化前后效果见图 4。

|

图 4 世博园墙面垂直绿化优化效果分析图 Figure 4 The optimization effect analysis picture of the wall of Kunming EXPO′99 with vertical greening |

把原现状图,与经计算机处理优化后的图片,同时交给游客评判,结果被调查的50名游客一致选择优化后图片的审美体验效果更好。

4.4 其他硬质景观的软化、自然化硬质景观(hard landscape)是盖奇和凡登堡在其著作《城市硬质景观设计》中首次提出的概念,用以区分景观设计中人工材料的处理和植物景观的设计,意指用水泥、混凝土、石料、砖、金属、塑料、陶瓷等质地较硬的材料组成的道路铺装、小品设施等为主的景观(王春沐,2004)。相对建筑、硬质铺装而言,软质景观(soft landscape)主要指由丰富的植物、动物、水体等构成的富于自然变化的景观(陶世红等,2002)。它对景观自然氛围的营造、健全的生态系统的保持等方面起着关键作用。

硬质景观的软化、自然化,是指对建筑、硬质铺装等硬质景观,通过其材质的更换、植物的搭配、色调的变换等各种手段,来达到景观视觉上的和谐、多样统一的美学和生态学目的。世博园的景观缺乏协调性,在很大程度上是由于忽略了其硬质景观和软质景观之间的合理搭配及协调。其实,软化的方式多种多样且成本不高。例如,色彩跳动过大的凳子和垃圾桶可用木制的代替;花架空无一物显得单调,选用三角梅(Bougainvillea spectabilis)、葡萄(Vitis vinifera)等植物攀缘便会春色满园;照明灯裸露,用小型灌木就可遮挡,只要中间留有一定的空隙,便不会影响其夜景的照明功能;驳岸用水泥堆砌显得人工化,而拆除改用草坪和泥沙自然延伸就可软化;小型铺装空地,可使用渗透铺砖地面,既能保持水土又可美化环境,等等。

以下是对世博园内一幅景观杂乱的图片进行优化,优化后的图片(见图)有3处变化,一用褐色的木制环保型垃圾筒替代塑料的蓝色垃圾筒,二用灌木遮挡裸露的水管和照明灯,三用灌木黄素梅(Duranta repens cv. goldenleave)掩盖“爱护花草”的小指示牌。

|

图 5 世博园硬质景观软化的优化效果分析图 Figure 5 The optimization effect analysis picture of the hard landscape softening of Kunming EXPO′99 |

把原现状图,与经计算机处理优化后的图片,同时交予游客评判,结果被调查的50名游客一致选择优化后的图片审美效果更好。优化后的场景无论在色彩、质地还是风格上,都比优化前显得更和谐、自然。

5 对昆明世博园可持续发展的思考随着1999年昆明世博会、2006年杭州休闲博览会、2007年沈阳世博会、2008年北京奥运会的落幕及2010年上海世博会的临近,世博经济已成为国人关注的热门话题,如何实现世博会的可持续发展,是一个值得深入研究的国家级乃至世界级难题。作为历届世博会中第一个遗留下的主题公园,昆明世博园的后续发展受到世人瞩目。如前所述,综观世博会后续发展的研究思路,大凡集中于对世博品牌做外延——“量”的扩张上(江俐蓉,2007;李淼焱等,2006;周琳等,2007);而世博会后,遗留下的展馆均普遍面临着景观质量下降的问题,如何通过维护乃至提高世博产品的载体——景观的“质”来增强其产品的游客体验、旅游吸引力,是一个非常值得深思和研究的课题(管宁生等,2008)。

游客体验是以主题公园景观的高质量、高美感度为基础,只有其景观给游客留下美妙的、震撼心灵的印象,才能使人们获得旅游体验。景观的审美体验是一切游客体验的基础。对于主题公园而言,通过自身景观优化、精心安排游览路线、配以精彩适当的导游讲解,游客对景观的旅游审美体验是可以获得和增强的。因此,文章的出发点是提高主题公园景观体系的质量,进而,让游人获得高质量的景观旅游审美体验,来增强其产品的旅游吸引力。

在游客审美体验的视角下,对昆明世博园进行景观虚拟优化管理,旨在营造一个生态、和谐的景观系统,力求达到增强游客审美体验效果、降低博览会展后续发展的景观管理成本的企业运作要求;同时,优美的景观必然带来周边房地产的升值(如昆明世博生态城房价的升温正是其后花园世博园拉动的),必能更好地为世博园“旅游+房地产”的联动经营模式服务(苏平,2006),并最终实现其可持续发展。

笔者运用的计算机软件虚拟优化管理和图片问卷调查法,试图把景观学的思想及技术应用于旅游学科,作为一种有益的新尝试,难免有不足之处。由于时间和精力有限,文章尚局限于静态景观的虚拟优化管理,对动态景观如戏剧表演、花车巡游、民族歌舞等还未涉及,希望能在后续研究中加以补充和完善。

陈俊愉. 2000. ′99昆明世界园艺博览会(园)的回顾. 中国园林, (增刊): 19. |

管宁生. 1998. 对′99世界园艺博览会施工现场考察后的思考. 中国园林, (5): 26-27. |

管宁生, 黄万鹏. 2008. "提质增效"——昆明世博园可持续发展的必然选择. 桂林旅游高等专科学校学报, 18(2): 187. |

江俐蓉. 2007. 从昆明世博园看杭州休博会的后续发展. 中国会展, (7): 46-48. |

金波, 张茵. 2001. 世博会后昆明世博园的可持续发展. 云南社会科学, (4): 33-35. |

李淼焱, 王娟. 2006. 沈阳世博会可持续发展建议. 商业时代, (33): 94. DOI:10.3969/j.issn.1002-5863.2006.33.045 |

李小波, 于希贤. 2001. 昆明世博园规划的主题升华与城市旅游形象. 旅游学刊, (6): 61. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2001.06.013 |

苏平, 2006.世博股份: 试水新型旅游地产, 证券时报, 2006-11-30.

|

陶世红, 唐世斌. 2002. 城市软质景观设计浅析. 广西农业生物科学, 21(3): 213. |

王春沐, 2004.硬质景观在城市居住区开放空间中的建构机制与设计初探.北京林业大学硕士论文. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y797252

|

赵光洲, 龚映梅. 2004. 世博园功能拓展与产业化发展战略. 经济问题探索, (6): 118-119. DOI:10.3969/j.issn.1006-2912.2004.06.034 |

周常春, 戴光全. 2005. 大型活动的形象影响研究——以′99昆明世博会为例. 人文地理, (2): 41. |

周琳, 李伟. 2007. 谈沈阳世博会后续发展. 沈阳建筑大学学报:社会科学版, (4): 431-433. |

邹统钎, 吴丽云. 2003. 旅游体验的本质、类型与塑造原则. 旅游科学, (4): 8-9. |

2009, Vol. 45

2009, Vol. 45