文章信息

- 张川红, 郑勇奇.

- Zhang Chuanhong, Zheng Yongqi

- 外来树种对自然生态系统入侵风险评价指标体系

- Indicators for Accessing the Invasion Risk of Alien Woody Plant to Natural Ecosystem

- 林业科学, 2008, 44(10): 88-93.

- Scientia Silvae Sinicae, 2008, 44(10): 88-93.

-

文章历史

- 收稿日期:2006-12-01

-

作者相关文章

随着全球一体化的发展,由外来物种所导致的生物入侵已成为一个全球性的生态和经济问题(Perrings et al., 2000)。外来植物入侵对环境和经济后果是多方面的,其中最严重的危害是对入侵地生物多样性和生态系统功能的影响(OTA, 1993; Cronk et al., 1995)。生物入侵具有潜伏期(Kowarik, 1995),增加了入侵风险预测与评价的难度。20世纪80年代末,人们往往凭借直觉和田间调查对植物潜在入侵性进行预测,准确率较低,对草本植物的成功率为45.5%,木本植物仅为16.7%;而现在通过评价植物的生物学和生态学特性,以及利用现代的计算机技术等综合方法,能大大提高预测的准确率(Pyšek, 2001)。Richardson等(1990)和Turker等(1995)根据被入侵生境系统的特点和入侵植物的生物学特性预测哪些植物能发生生物入侵。bRejmánek1996等(1996)发现平均种子质量、最早结实年龄和结实大年平均间隔时间与松属植物的入侵性关系密切。目前许多发达国家综合使用生物学和生态学方法,设计科学客观的评价体系来对外来植物入侵风险进行评价,例如美国、澳大利亚、新西兰等。其中杂草风险评价体系(WRA系统)(Pheloung et al., 1999)已经被许多国家和地区采用,例如澳大利亚、新西兰、夏威夷和加拉帕哥斯群岛(张川红等,2005)。人们一直不断地研究外来植物入侵风险评价体系,例如外来植物专家评价体系(Tucker et al., 1995),美国的分层决策系统(HTD)(Reichard et al., 1997),外来植物排序评价系统(APRS)(Northern Prairie Wildlife Research Center, 2005; Hiebert, 1996)和外来植物对自然生态系统入侵风险评价指标体系(CCIP)(Warner et al., 2003)等。

目前我国这方面的研究比较滞后和薄弱。李振宇等(2002)提出了“外来物种入侵风险指数评价体系”,适用范围是所有生物,包括植物、动物和微生物。但树木与草本植物有许多不同,其中许多指标不适用。目前我国没有重视或采取行动来控制外来种对自然和半自然生态系统的入侵问题,这些生物入侵虽然没有造成直接的经济损失,但其逐渐地会导致生境退化,不容忽视。我国外来树种对自然、半自然生态系统的入侵风险评价的研究几乎为空白。据不完全统计,目前引进约1 800种(郑勇奇等,2005)。我国的疆域广阔,引进外来树种众多,需要建立一个针对自然和半自然生态系统的外来树种入侵风险评价体系。本文详细阐述我国外来树种对自然、半自然生态系统入侵风险评价体系内容和评价过程,为我国进一步的林木引种和外来树种管理提供良好的技术支持,也为将来外来树种入侵风险评价研究奠定基础。

1 指标体系的设计思路和评价流程对于某一外来树种入侵风险的预测或评价,仅评价它的入侵性是片面的,容易得出错误的结论。植物入侵性(plant invasiveness)是植物能繁殖扩散进入某生态系统的生物学特性(Marco et al., 2002)。植物入侵性与入侵植物不是一一对等的。外来植物成为入侵植物的2个条件:1)植物自然繁殖扩散建群能力是前提基础条件,即植物具有入侵性;2)对侵入的生态系统产生负面影响是必备条件。

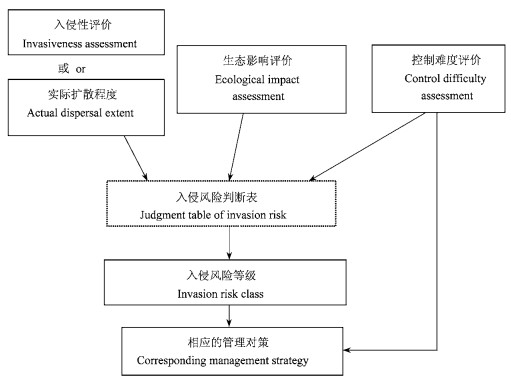

根据生物入侵发生的条件,确定评价体系的内容包括:外来树种的入侵性评价或实际扩散程度评价、外来树种对生态系统影响评价和外来树种的控制难度等评价,具体评价流程见图 1。首先以回答问题的方式进行外来树种的入侵性评价或实际扩散程度评价,及其对生态系统的影响评价,然后通过综合判断表得出外来树种的入侵风险等级,最后结合外来树种的控制难度等级给出相应的管理对策,用于指导我国将来的林木引种和对已经引进树种的管理。

|

图 1 外来树种入侵风险评价流程图 Figure 1 Diagram flow of invasion risk assessment of alien trees |

外来树种的入侵性评价涉及内容包括外来树种的繁殖生物学特性、繁殖体的扩散途径和适应能力,权重各占30%、30%和40%。繁殖能力分有性繁殖和无性繁殖。有性繁殖权重占15%,要考虑以下5个二级指标:1)繁殖周期(成熟年龄);2)成熟植株有性繁殖的频率;3)每单株的有活力种子产量;4)土壤种子库内种子寿命;5)种子萌发难易程度。每个二级指标又分为3个等级,根据程度不同赋予不同的分值,分别是0分、2分和4分。例如繁殖周期(即成熟年龄),如果繁殖世代≥16年是0分,繁殖世代6~15年是2分,繁殖世代≤5年是4分。无性繁殖权重占15%,指没有种子也可以扩散,包括根桩繁殖,根状茎、匍匐枝、根段、吸根、分株,分3个等级:1)不能无性繁殖(0分);2)可根桩繁殖(10分);3)可根蘖等方式繁殖(10分)。

扩散能力主要指扩散方式或途径,根据传播的距离赋予不同的分值,包括繁殖体或植株容易被鸟类等传播和容易被人有意传播,分别得6分;繁殖体或植株被哺乳类动物搬运或取食而传播,被人或家畜动物无意传播,容易被水等传播,容易被风等传播,分别得4.5分。

适应能力指树种对外界环境的适应能力,包括对温度、土壤酸碱度、土壤瘠薄和土壤干旱或湿润程度等的适应性,各4分;树种的耐阴能力、耐病虫害能力和忍耐如采伐、火灾等不利条件的能力,各8分。

入侵性评价问卷共有18个问题,总分100分,根据评价计分结果将入侵性分为3个等级:1)无入侵性或入侵性低,得分>0且≤30,则该树种的入侵性等级为Ⅰ;2)入侵性中等,得分>30且≤60,则该树种的入侵性等级为Ⅱ;3)入侵性高,得分>60且≤100,则该树种的入侵性等级为Ⅲ。

2.2 外来树种的实际扩散程度外来树种实际扩散程度的评价分别从外来树种在引进地的天然更新方式,自然扩散进入的生境类型和实际自然扩散速度3个方面进行,问卷设3个大问题,总分100分。其权重分别是20%、40%和40%。

外来树种在引进地的天然更新分为4种情况:1)不能天然更新(0分);2)只能无性繁殖更新(5分);3)只能有性繁殖更新(10分);4)能同时无性繁殖和有性繁殖更新(20分)。

自然扩散进入的生境类型,考虑植物的耐阴能力不同,而表现为侵入不同郁闭度的林分。对于自然扩散进入的不同生境类型和进入程度不同,给予不同的分数。主要考虑3种植被类型:1)扩散荒地或湿地,人为干扰严重和栽培的立地(10分);2)扩散进入乔木疏林系统(15分);3)扩散进入郁闭度较高的乔木系统(15分)。对于不同植被类型还考虑是否高密度成林等扩散程度,再划分4~5个等级。例如,扩散进入乔木疏林系统(郁闭度0.7以下)划分以下4个3级指标:1)没有扩散进入疏林乔木系统(0分);2)扩散进入乔木疏林系统,但没有高密度成林或与当地树种形成混交林分(5分);3)扩散进入小乔木疏林生态系统,替代当地林分(10分);4)扩散进入高大乔木疏林生态系统,替代当地林分(15分)。

实际自然扩散速度划分为以下3种情况:1)栽培群体或自然扩散群体面积稳定或下降(0分);2)栽培群体或自然扩散群体面积增加,但不迅速(20分);3)栽培群体或自然扩散群体面积增加迅速,10年内增加1倍(40分)。

根据评价得分将外来树种实际扩散入侵程度分为3个等级:1)无扩散入侵或扩散入侵程度低,得分>0且≤20,则该树种的实际扩散入侵等级为Ⅰ;2)扩散入侵程度中等,得分>20且≤57.5,则该树种的实际扩散入侵等级为Ⅱ;3)扩散入侵程度高,得分>57.5且≤100,则该树种实际扩散入侵等级为Ⅲ。

2.3 外来树种生态风险(或影响)评价外来树种生态风险(影响)评价问题涉及的内容包括4个一级指标:1)外来树种对生态系统环境因子的影响;2)对植物群落组成、结构的影响以及相互作用;3)对引进地遗传完整性的影响;4)对生态系统营养链的影响。各项指标的权重各为25%。未引进树种的生态影响,根据原产地和其他地方的文献资料进行评价,评价结果视为外来树种生态风险的评价;已经引进树种的生态影响,根据引进地文献或实地调查的数据进行评价。

对生态系统环境因子的影响包括以下4个二级指标:1)对天然系统火灾风险的影响;2)对土壤养分和矿物质的影响;3)对水文系统的影响;4)对光照的影响。

对植物种群规模、结构的影响以及相互作用包括以下3个二级指标:1)产生新的林分垂直结构层,与乡土植物竞争生存空间或影响乡土植物的生长;2)降低当地植物繁殖体的扩散,幼苗的建成或存活,降低群落的密度;3)改变乡土植物水平分布结构或使乡土植物的群落片断化。

对生态系统营养链的影响包含以下4个二级指标:1)对取食动物的口或消化道的影响或动物取食后的反应或毒副作用;2)对当地动物或鸟类的栖息地或食物的影响;3)携带引进新病菌或害虫;4)竞争当地植物的传粉昆虫或鸟类。

每个二级指标的影响程度分为3个等级:对生态系统的影响较小或几乎没有可以忽略(0分);对生态系统的影响中等(15分);严重改变生态系统的进程或破坏生态系统的进程,影响严重,可能是不可逆的(25分)。例如,对遗传完整性的影响分3个等级:1)不能与乡土植物产生杂交(0分);2)能与乡土植物产生杂交,产生中等数量杂交种,无杂种优势或对当地种的种子产量产生少量影响,没有影响当地种质资源的保存(15分);3)能与乡土植物产生杂交,产生大量杂交种,并且杂交种具有杂种优势,或对当地种的种子产量产生重要影响,或影响当地种质资源的保存(25分)。

根据评价计分结果,将外来树种对生态系统影响分为3个等级:1)对生态系统无影响或影响低。4项指标中没有指标满足25分,有2项以下指标满足15分,该树种对生态系统的影响等级为Ⅰ。2)对生态系统影响中等。4项指标中至少有1项指标满足25分,或没有指标满足25分,但同时至少有2项指标满足15分,那么该树种对生态系统的影响等级为Ⅱ。3)对生态系统影响高。4项指标中至少有2项指标满足25分,那么该树种对生态系统的影响等级为Ⅲ。

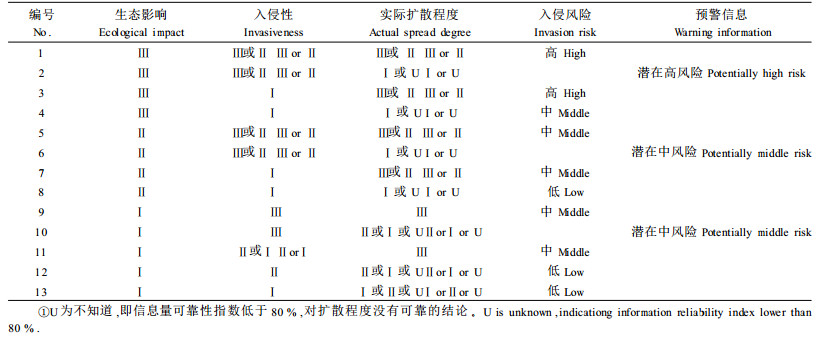

2.4 外来树种的入侵风险等级外来树种的入侵风险等级主要是根据外来树种的生态影响和他们的入侵性来决定外来树种的入侵风险等级,根据前面的评价结果,根据表 1,得出不同的等级。

|

|

外来树种的防治难度从成功控制的可能性、影响防治的因素、采取措施防治的可能性和防治措施的负面效应4方面来评价防治难度,总分100分。如果采取过控制措施,回答问题1, 即成功控制的可能性分以下4种情况:1)在自然区域该种已经被清除(0分);2)在自然区域该种的种群已经下降, 即得到控制(25分);3)在自然区域该种的种群不再扩展, 但保持为控制前的水平, 即得到有限的控制(50分);4)在自然区域该种的种群从没得到有效的控制(100分)。

如果对该外来种没有采取过任何控制措施,则回答第2,3,4个问题,即回答影响防治的因素,采取措施防治的可能性和防治措施的负面效应,其权重分别为40%、30%和30%。影响控制的因素包含以下4个2级指标:1)火灾等因素能促进种子大量萌发(10分);2)植株有尖刺、枝刺、芒刺(10分);3)动物不喜欢吃(10分);4)从根系和伐桩处萌生(10分)。

根据得分将人们对外来树种的控制难度划分为3个等级:1)评价得分>0且≤40,防治难度等级Ⅰ,人们对该树种的控制难度小,即通过安全控制措施,完全可以避免其发生危险;2)评价得分>40且≤55,防治难度等级Ⅱ,人们对该树种的控制难度中等,即通过安全控制措施,基本可以避免其发生危险;3)评价得分>55且≤100,防治难度等级Ⅲ,人们对该树种的控制难度大,即在封闭设施之外,尚无适当的安全控制措施避免其发生危险。

2.6 不同入侵风险等级外来树种的管理对策按照外来树种的入侵风险等级和控制难度,采取分级管理策略,将外来树种的管理原则上分为以下几个类别:

1) 入侵风险低的外来树种,对引进或重复引进次数、栽培区域和面积无限制。

2) 入侵风险中等的外来树种和中潜在风险的外来树种。

① 防治难度Ⅰ级和Ⅱ级的外来树种,对引进或重复引进次数和栽培区域和面积无限制;

② 防治难度Ⅲ级的外来树种应适当限制重复引进次数, 栽植的区域和面积,并且进行监控管理。

3) 入侵风险高的外来树种和高潜在风险的外来树种。

① 防治难度Ⅰ级和Ⅱ级的外来树种,适当限制引进或重复引进次数和栽植的区域、面积。并且加强监控管理,必须要严格的围隔实验,有足够的措施限制其逃逸和扩散;

② 防治难度Ⅲ级的外来树种建议只作为科学研究引进此类树种,禁止任何商业用途引进。必须严格限制栽植的区域、面积,严格的围隔实验,有足够的措施限制其逃逸和扩散,并加强监视,防止其入侵。

2.7 信息量可靠性指数为了解评价的信息来源量,此评价体系参照Robertson等(2003)增加了信息量指数。信息量指数是根据每一个回答问题的不确定性和确定性来得分的。对于每个问题,如果不知道或没有文献数据支持,则为0;如果没有文献数据或实际调查数据支持,答案不确定,则为0.5;如果数据确定,即有文献数据或实际调查数据或专家凭专业知识判断,则为1。信息量可靠性指数(%)=信息量指数总和/回答问题的数量×100%。本体系规定对于外来树种的入侵性评价,实际入侵扩散程度评价,对生态系统的影响评价和防治难度评价,信息量可靠性指数至少要满足80%,评价结果才被采纳。

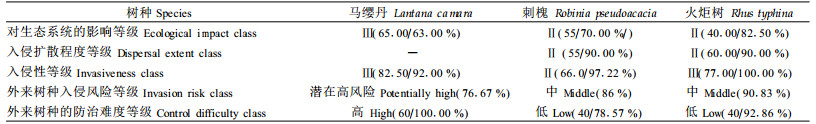

3 指标体系的应用为了检验本指标体系实际应用,选择我国已经引进的3个典型外来树种马缨丹(Lantana camara)、刺槐(Robinia pseudoacacia)和火炬树(Rhus typhina)开展评价,结果见表 2。

|

|

马缨丹被列为世界100种恶性杂草之一(ISSG,2001),评价的结果表明,此植物是潜在高入侵风险的物种,鉴于其控制难度为高,建议只作为科学研究引进此类树种,禁止其他商业用途引进此类树种。如果确需引进,必须严格限制栽植的区域、面积,必须要严格的围隔试验,有足够的措施限制其逃逸和扩散。并加强监视,防止其入侵。

全球入侵植物数据库(http://www.issg.org/database/)将刺槐列为入侵种,本体系评价其入侵风险等级为中等,鉴于其控制难度低,可以不用限制引进或重复引进次数和栽培区域和面积。针对刺槐,应该发挥其优势,控制其不利特性,使其更好地为我国的经济服务,而又不对生态构成威胁。

火炬树曾经在北京学术界引起争论,在全球入侵植物数据库内没有被列为入侵种,本体系的评价其入侵风险等级为中,鉴于其控制难度低,可以不用限制引进或重复引进次数和栽培区域和面积。这与2005年北京生态学学会(2006)年会的讨论主流意见一致,即认为目前还没有充分的证据证明火炬树目前或将来会对北京地区的自然生态系统构成威胁。

4 讨论本文建立的体系吸取了许多评价体系的优点,既包含生物学特性的评价,也包含对生态系统的影响评价,应用对象范围广,既可用于我国从境外已经引进的树种和将来引进树种的生物入侵评价,也可用于我国境内地区之间树种引进的生物入侵评价。本体系通过评价外来树种的入侵性、外来树种对生态系统的影响来综合评价外来树种对自然半自然生态系统的入侵风险,而不是单凭它的生物学特性来判断它是否发生生物入侵。这种构思与Warner等(2003)研制的体系不谋而合,也与Cronk等(1995)对入侵植物的定义是一致的。总之,本体系对于未引进树种的评价内容侧重于树种的生物学特性和生态风险,而对已经引进树种的评价侧重于在引进地的实际扩散情况和对生态系统的影响。

本体系实际扩散程度与外来植物对自然生境系统入侵风险的分类指标体系(CCIP) (Warner et al., 2003)不同。CCIP体系是根据按照入侵的生态类型数量来划分:广泛分布,较广泛分布,有限分布和狭窄分布。CCIP体系的局限之处:针对不同评价区域要划分生态类型,并且要考虑所有的生境类型。本系统对生态系统的实际扩散程度主要考虑扩散方式,扩散速度和进入生境类型3方面。进入生境类型有荒地、湿地或人为干扰立地、不同覆盖度草本灌木类型和不同郁闭度的乔木类型以及是否高密度成林。这是针对林木的特点而设的指标。

本体系还有许多不足尚待改进。例如无性繁殖指标,没有细致划分,只是划分可以或不可以无性繁殖,而没有考虑无性繁殖是否速度快或慢。再如对于入侵性等级的划分,目前只是根据总分进行机械划分,是否合适,还需进一步检验。

外来植物生物入侵评价的关键是基础数据的获得。对于生态系统的影响和实际扩散程度的评价,需要通过外业调查的数据进行评价,并且对引进地生态系统的影响和实际扩散程度随时间而发生变化,所以对于某一树种的评价不能只从一个时间点来判断,需要长期的观察。目前国内缺乏外来树种对生态系统影响和实际扩散程度方面的长期观测数据。因此,我国外来植物入侵风险评价是一项长期而艰巨的工作。

北京生态学学会. 2006. 火炬树未对北京地区的自然生态系统构成威胁——"新世纪北京生态论坛"第2届学术研讨会纪要. 植物生态学报, 30(1): 190. DOI:10.3321/j.issn:1005-264X.2006.01.027 |

李振宇, 解焱. 2002. 中国外来入侵种. 北京: 中国林业出版社.

|

张川红, 郑勇奇. 2005. 外来植物入侵风险评估研究进展. //王豁然. 格局在变化: 树木引种与植物地理. 北京: 中国林业出版社, 263-267. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=conference&id=6054507

|

郑勇奇, 张川红. 2005. 外来树种的入侵性及其评价//王豁然. 格局在变化: 树木引种与植物地理. 北京: 中国林业出版社, 254-262. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=conference&id=6054506

|

Cronk Q C B, Fuller J L. 1995. Plant Invaders: The Threat to Natural Ecosystems. Chapman & Hall London.

|

Hiebert R D. 1996. A system for ranking nonindigenous plants, prioritizing invasive plants and planning for management//Luken J O, Thieret J W. Assessment and Managemnet of Plant Invasions. New York: Springer.

|

ISSG(Invasive Species Specialist Group). 2001. 100 of World's Worst Invasive A lien Species. http://www.issg.org/database.

|

Kowarik I. 1995. Time lags in biological invasions with regard to the success and failure of alien species//Pyšek P, Prach K, Rejmánek M, et al. Plant Invasions. The Hague: SPB Academic Publishing, 15-38.

|

Marco D E, Páez S A, Cannas S A. 2002. Species invasiveness in biological invasions: A modeling approach//Biological Invasions. Washington D C: CRC Press.

|

Northern Prairie Wildlife Research Center. 2005. Alien Plant Ranking System (Version 5. 1). http://www.npwrc.usgs.gov/resource/2000/aprs/moreinfo.htm.

|

OTA(US Comgress Office of Technology Assessment). 1993. Harmful Non-indignous Species in the United States, OTA-F-565, Washington, DC: US Government Printing Office.

|

Perrings C, Williamson M, Cheltenham S D. 2000. The econoics of biological invasio ns. UK: Edward Elgar.

|

Pheloung P C, Willioms P A, Halloy S R. 1999. A weed risk assessment model for use as a biosecurity tool evaluating plant introductions. J Environ Manag, 57: 239-251. DOI:10.1006/jema.1999.0297 |

Pyšek P. 2001. Past and future of predictions in plant invasions: a field test by time. Diversity and Distribution, 7: 145-151. DOI:10.1046/j.1366-9516.2001.00107.x |

Reichard S H, Hamilton C W. 1997. Predicting invasions of woody plants introduced into North America. Conversation Biology, 1: 193-203. |

Rejamánek M, Richardson D M. 1996. What attributes make some plant species more invasive?. Ecology, 77: 1655-1661. DOI:10.2307/2265768 |

Richardson D M, Cowing R M, Maitre D C Le. 1990. Assessing the risk of in vasive success in Pinus and Banksia in South African mountain fynobs. J Veg Sci, 1: 629-642. DOI:10.2307/3235569 |

Robertson M P, Villet M H, Fairbanks D H K, et al. 2003. A proposed prior itization system for the management of invasive alien palnts in South Africa. South African Journal of Science, 99: 1-7. |

Turker K C, Richardson D M. 1995. An expert system for screening potentially invasive alien plants in South African fynbos. Journal of Environmental Management, 44: 309-338. |

Warner P J, Carla C B, Matthew L B, et al. 2003. Criteria for categorizing invasive non-native plants that threaten wildlands. http:// www.caleppc.org and www.swvma.org.

|

2008, Vol. 44

2008, Vol. 44