文章信息

- 陈森锟, 尹伟伦, 刘晓东, 夏新莉, 孙尚伟.

- Chen Senkun, Yin Weilun, Liu Xiaodong, Xia Xinli, Sun Shangwei.

- 修枝对欧美107杨木材生长量的短期影响

- Short Effects of Pruning on Growth of Poplar(Populus×euramericana cv. '74/76')

- 林业科学, 2008, 44(7): 130-135.

- Scientia Silvae Sinicae, 2008, 44(7): 130-135.

-

文章历史

- 收稿日期:2007-10-31

-

作者相关文章

2. 北京林业大学生物与技术学院 北京 100083

2. College of Biological Sciences and Biotechnology, Beijing Forestry University Beijing 100083

杨树具有早期速生、无性繁殖容易等优点,作为我国重要的造林树种,在速生丰产林建设中具有重要地位。欧美107杨(Populus× euramericana cv. ‘74/76')目前已在山东、河北等20多个省市进行了大面积的生产推广和应用,营建的人工林面积达6.67万hm2以上(张绮纹等,2003)。造林面积虽迅速增长,但我国集约栽培水平低,木材产量低,杨树人工林木材产量约为10~15 m3·hm-2a-1 (张绮纹等,2003),远低于意大利国家的20~25 m3·hm-2a-1的水平(施昆山,2001),只重视造林面积的增长,而忽视林地生产力的提高。在栽培管理中,修枝作为森林经营中的一项基础性措施常被忽视。修枝可以提高林木材质、改善林木干形;在林粮间作中适当的修枝可通过增加透光来增加作物生产力,提高土地的综合经济效益。林粮间作中,合理的修枝是实现农林共赢的有力措施,使农林间作整体收益在相同条件下得到增值。

国外对林木修枝的研究较多,主要包括修枝对树高胸径生长、生物量生产力、生物量再分配、材积生长及干形生长等诸多方面的影响(Berniger et al., 2003;Bayala et al., 2002; Burgess et al., 2004; Nabb et al., 2005; Neilsen et al., 2003; Schmidt et al., 2002; Pinkard et al., 1999),但国内对林木修枝的研究还较少,对欧美杨107杨的修枝方面的研究还未见报道。

因此,在现有林分下开展欧美107杨修枝抚育的试验,研究修枝对欧美107杨的木材生长量的短期影响,既可以为欧美107杨的经营管理提供理论指导,又从现有条件出发,寻求合理有效的修枝管理技术。

1 试验地自然概况试验地Ⅰ和Ⅱ设在山东省德州市齐河县表白寺镇,暖温带季风气候。年平均日照时数2 724.8 h;年平均气温12.9 ℃,1月份平均气温-3.4 ℃,7月份平均气温26.9 ℃,无霜期平均201 d;年平均降水量522.3 mm。土壤为黄潮土。

试验地Ⅲ设在河北省衡水市冀州市周村镇魏村,大陆性季风气候。年平均光照时数为2 571.2 h,年平均气温12.7 ℃, 1月平均气温-4.2 ℃,7月平均气温27.1 ℃,无霜期平均为192 d,年平均降水量510.3 mm。土壤为黄潮土。

2 材料与方法 2.1 试验材料欧美107杨,密度为880株·hm-2,南北走向。试验地Ⅰ:2003年秋造林,苗木规格:2(年生)干1(年生)根,株行距为2 m×6 m,间作冬小麦和夏玉米。试验地Ⅱ:2003年春造林,苗木规格:2(年生)干1(年生)根,株行距为3 m×4 m,2003—2004年间作冬小麦和夏玉米,2004年后无间作。试验地Ⅲ:2002年春造林,苗木规格:2(年生)干2(年生)根,株行距为2 m×6 m,2002—2005年间作棉花,2005年后无间作。

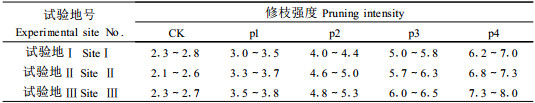

2.2 试验方法试验地内均采用对比试验设计,每块试验地均设5个标准小样地,分别对应5种试验处理,即CK(不修枝)、轻度修枝p1(修去冠长的1/6)、中度修枝p2(修去冠长的2/6)、强度修枝p3(修去冠长的3/6)及重度修枝p4(修去冠长的4/6)。为了提高试验的准确度,每块标准小样地均设置保护行,即标准小样地内为试验树木,标准小样地的外围设保护行设置:标准小样地的东、西方位各增加一行作保护行;南、北方位每排试验树都有2株作保护行设置,保护设置的修枝处理均与对应的小样地修枝处理一致。试验地Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的标准小样地的面积(未包括保护行)分别是384、196、360 m2,试验地Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的标准小样地内的重复株数分别是32、16和30株。试验地Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的修枝时间分别为2006年5月3日、2006年5月18日和2005年8月3日。各试验地不同修枝处理后的枝下高见表 1。

|

|

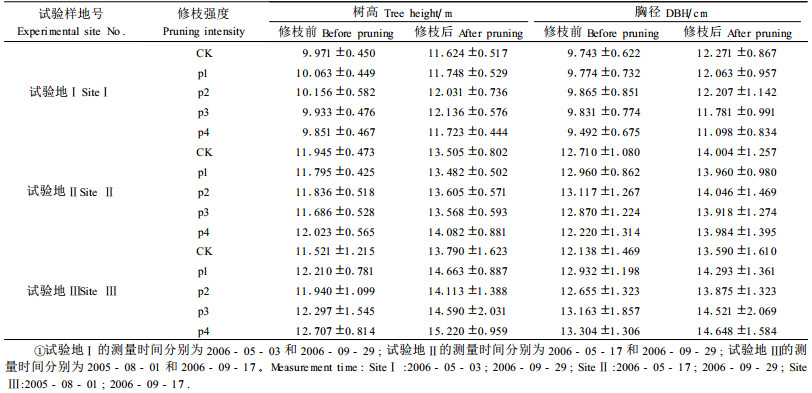

修枝前测定树高、胸径等形态指标,并在2006年生长季末重复测定这些指标(表 2)。2006年生长季末在试验地Ⅲ,每种修枝强度取2株标准木,共10株,在0、1、1.3、3、5、7、9 m截取圆盘,用区分段圆台计算的方法求算各株标准木树干9 m以下的去皮木材材积增长率,同时计算修枝后不同高度的相对削度增量。

|

|

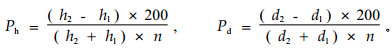

生长率是林木生长速度的一个相对度量指标,常用某项调查因子的连年生长量与其总生长量的百分比表示,常用的生长率计算方法有莱布尼兹的复利公式、单利公式和普雷斯勒公式。本试验的各试验地相互独立,同一试验地的时间间隔均可看作单位1,因此树高、胸径生长率计算采用普雷斯勒公式(孟宪宇,1996):

|

其中,Ph表示树高生长率(%),h1为修枝前树高(m),h2为修枝后生长季末所测树高(m);Pd表示胸径生长率(%),d1为修枝前胸径(cm),d2为修枝后胸径(cm)。n为修枝前和修枝后2次测定的时间间隔,因每块试验地内部的5块标准小样地前后2次测定的时间间隔相同,故n可以看作单位时间1。

试验数据采用SPSS 13.0和Excel 2003进行分析处理。

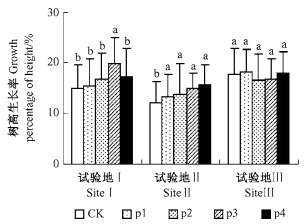

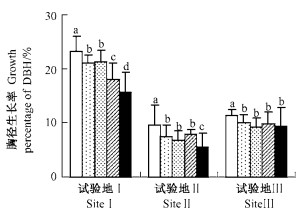

3 结果与分析 3.1 修枝对树高和胸径相对生长率的短期影响1) 修枝对树高相对生长率的短期影响对3块试验地修枝前后树高的测量计算,得到不同强度修枝对树高生长率的影响(图 1)。试验地Ⅰ,4种不同强度修枝后107杨的树高生长率均大于未修枝,但只有p3与CK差异显著(P=0.05)。试验地Ⅱ,107杨的树高生长率随4种修枝强度的增加而有所提高,且4种不同强度修枝后107杨的树高生长率均大于未修枝,差异显著(P=0.05),但4种不同强度修枝之间差异不显著(P=0.05)。试验地Ⅲ,4种不同修枝强度对树高生长率的影响不大,修枝与不修枝差异均不显著(P=0.05)。2)修枝对胸径相对生长率的短期影响对3块试验地修枝前后胸径的测量计算后,得出不同强度修枝对欧美107杨胸径生长率的影响结果(图 2)。试验地Ⅰ,随着修枝强度的增大,胸径生长率不断减小,除p1和p2二者之间的差异不显著(P=0.05)之外,5种修枝处理彼此之间的差异显著(P=0.05)。试验地Ⅱ,修枝后的胸径生长率均小于未修枝的,差异显著(P =0.05),整体变化规律是随着修枝强度的增大,胸径生长率不断减小,但不同强度修枝p1、p2、p3之间的差异不显著。而在试验地Ⅲ,尽管修枝后的胸径生长率仍然小于不修枝的,差异显著(P=0.05),但4种修枝强度之间差异不显著(P=0.05)。从图 2也可以看出,试验地Ⅰ的胸径生长率比试验地Ⅱ和试验地Ⅲ要大,也就是农林间作林的胸径增长率比纯林要大。

|

图 1 树高生长率 Figure 1 Growth percentage of height |

|

图 2 胸径生长率 Figure 2 Growth percentage of diameter |

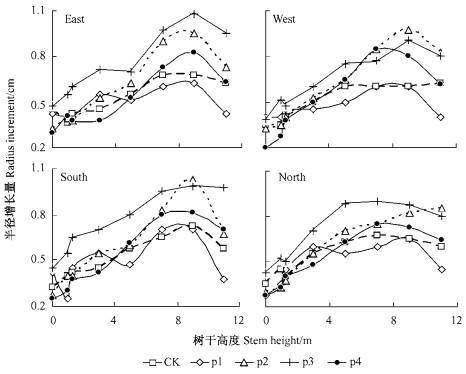

对试验地Ⅲ的10株解析木所取圆盘逐一分析,从圆盘的东、南、西、北4个方向对11 m以下的不同高度的径生长量比较分析(图 3),结合试验地Ⅲ各处理修枝后的枝下高(表 1)可以看出:1)东南西北4个方位的不同修枝强度对应的径增长量曲线,除顶梢外,从根颈处往上,随高度的增加,半径增长量也随着增大,在7~9 m出现最高值,后缓慢下降。2) 4个方位径增长量的变化趋势是南>东>西>北。3)从不同方位半径增长量变化曲线来看,修枝后不同高度上的径生长量变化幅度主要以p2、p3较大,p4次之,p1和不修枝变化最小。4)修枝对树干不同高度径增长量的影响有2方面:在4 m以上,修枝大于不修枝,其中以p2、p3、p4最明显,而且可以看出,往上到9 m左右,差异越大,而且可以看出p2、p3也比p4大;与其相反,在树干4 m以下,修枝处理的径增长量小于不修枝,越靠近基部,随修枝强度的增大,径增长量越小。5)各方位的半径增长量曲线也有不同的波动,以不修枝处理最为明显。从图 3就可以看出,CK和p1曲线最不稳定,凹凸变化较大,主要在树干高2~6 m之间,而p2、p3、p4主要集中在树干高2~4 m之间,凹形很小,曲线波动相对稳定,尤其4个方位上均以p2处理变化曲线最为稳定。

|

图 3 试验地Ⅲ不同修枝处理与东西南北方位树干不同高度2006年半径增长量 Figure 3 The radius increment of different stem height in the east, west, south and north direction in site Ⅲ |

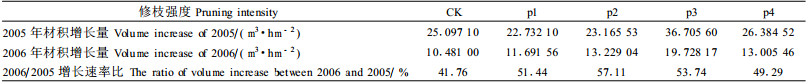

材积量是林业生产的主要衡量指标,与最后林木生产的经济效益密切相关。通过试验地Ⅲ的10株标准解析木9 m以下的单株年材积增长量乘每公顷株数得出不同修枝强度下的年材积增长量(表 3)。

|

|

试验地Ⅲ是在2005年8月修枝的,从表 3的材积增长量可以看出,修枝当年及第2年,修枝并没有减低材积的增长。

断面积的增长与年材积增量密切相关,分析造成材积增长的原因,进一步比较不同高度的不同处理对断面积年增量的影响(图 4)。可以看出,从2~4 m处开始出现茎断面积增长量修枝大于不修枝,而树干4 m以上,p2、p3、p4各修枝强度对断面积增长的影响远大于不修枝的。

|

图 4 试验地Ⅲ不同修枝不同高度的断面积年增量 Figure 4 The increment of the transect areas in different height of stem under pruning in site Ⅲ |

为了减小林木个体优势可能造成的影响,以同株林木2006/2005年的材积增长速率进行比较研究(表 3),修枝后的材积增长速率各种修枝处理也都比CK要大,其中以p2最大,即中度修枝的材积增长率最大,由此可见,修枝在一定程度上促进了材积增长。

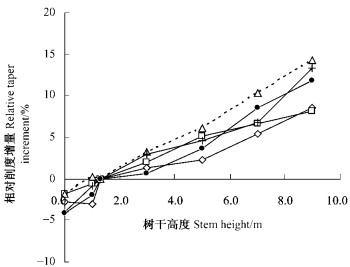

3.4 修枝对树干尖削度增量变化的影响从修枝抚育目的来说,修枝是为了及时去除影响主干生长的竞争枝和部分可能产生负增长效应的无效枝叶,也是为了调整林木的干形,提高木材质量。对于同一棵树同一树干高度,对应的削度增量越大,表明其同一段距离内的绝对削度越小,树干就越饱满通直,同一长度的树干造材时,树干用材部分长度越长。从修枝后10株解析木的相对削度增量变化(图 5)来看,随着树干高度的上升,其相对削度增量逐渐增大。

|

图 5 试验地Ⅲ不同修枝处理2006年的相对削度增量 Figure 5 The relative increment of relative taper of trunk in 2006 in different height of stem under pruning in site Ⅲ |

1) 从3块试验地的研究结果来看,修枝对树高生长的影响较小,虽然在试验地Ⅰ和Ⅱ中,部分修枝对树高生长一定的促进作用,但多数差异并不显著(P=0.05)。

2) 试验也表明,修枝会减少林木的胸径生长率,且随着修枝强度的增大,这种影响会增大。这主要是由于修枝除去很大一部分下部枝叶,而下部枝干的部分物质积累来源于临近枝叶的光合作用(孟庆英等,1984;牛正田等,2006)。从3块试验地的胸径生长率来看,农林间作107杨的胸径生长率要大于纯林,一方面原因可能是农林间作管理中农作物的水肥供应较好,一定程度上促进了林木的生长,当然也可能与欧美杨在不同树龄的生长规律有关。

3) 从修枝强度对不同树干高度不同方位上的半径增长量的影响来看,在树干根颈(0 m)往上,顶梢除外,随着树干高度的增加,半径增长量也逐渐增加,在7~9 m处达到最大值,后有所减小;各修枝强度径增长量曲线波动并不一致:不修枝的上下波动频繁,幅度较小,而修枝后的变化曲线相对稳定,逐步升高,以p2、p3的稳定性最好、增幅较大,而p1近似不修枝,p4却较p2、p3增幅小,其主要原因是光合产物分配到不同树干高度的生物量积累不一样。从修枝对径增长量的影响来看,修枝改变了树冠的冠、枝、叶比例,改变了树冠配置,当然也改变了光合产物的供应和分配。光合产物在林木体内的运输和分配是个相当复杂的过程(孟庆英等,1984),受很多因素的影响,这也符合林木调节树高、胸径及材积增长的互补机理,即林木不同部位枝叶对树干形成层的生成和各器官生物量的再分配的贡献不一样。

试验中得出不同方位的径增长量也有所不同:南>东>西>北。这主要是东、南、西方向接受的照射强度大,光合能力强,光合产物积累也较多,而且与植物同向垂直运输产物有关(孟庆英等,1984)。我们也发现修枝对树干上下部径增长量的影响是:下部的径增长量随修枝强度的增大而减小,而树干上部的径增长量为修枝大于不修枝。上部枝叶主要用于高生长和树冠中上部枝干的直径增长,这与获得的光照、温度、湿度等条件相关。下部枝叶虽然对下部直径的生长有利,但当树干接近郁闭后,由于接受光照较小,时间短,其光合效率已经大大降低,大部分光合产物用于呼吸等消耗,形成零增长或负增长效果,这也是林木采取修枝的原因之一。

4) 树干9 m以下的材积增长量,2006年与2005年的材积增长量相差甚大(表 3),这主要可能与所得到的水肥条件等不同有关。因为2005年试验地Ⅲ林下间作棉花,由于种植作物,农业经营上的水肥供应相对充足,对林木的生长也非常有利,而2006年林分郁闭度增大导致林下无种植作物,林业上所采取的水肥供应不如2005年充足,也影响材积的增长。另一方面也可能与林木所处的生长发育阶段不同,以及当地的不同年份的气候有关。但两年时间内,试验地Ⅲ内的5块标准小样地所处的各种条件是一致的,标准小样地之间的材积增长率横向比较是具有可比性,是符合试验要求的。

修枝对材积的影响一直以来都有不同结论,这与树种、修枝强度等都有关,一般认为合理修枝不会降低材积的增长;但过度修枝必然严重减少整个冠部的枝叶量,极大减少光合产物的总量,尽管林木存在补偿机制,但如果超过了补偿作用的阈值,必然降低材积的增长。

虽然修枝减小了下部胸径的生长,对树高生长影响不显著,但试验表明:杨树的材积增长速率修枝比不修枝高,其中以中度修枝效果最好,而强度修枝和重度修枝都比中度修枝小。这也间接表明林木修枝后可能存在一种补偿机制,而这种补偿机制在国内外其他树种的相关研究(王世绩等, 1993; Berniger et al., 2003;Bayala et al., 2002; Burgess et al., 2004; Nabb et al., 2005; Neilsen et al., 2003; Schmidt et al., 2002; Pinkard et al., 1999)中已经得到证实:林木为了补偿下部枝叶缺失对物质积累的不利影响,在一定条件下,通过提高光合效率等途径进行补偿。修枝后不同高度部位的枝干,尤其是上部树干的径生长都比CK有明显增加,可能就是林木补偿机制存在的一种表现。

5) 修枝增大了林木相对削度增量,减小了木材的尖削度,使得树干圆满通直,也大大提高木材的出材率。因为修枝后林木减小了树干基部的生长,增加树干中上部的增长,大大减小了木材的尖削度,而对于同一长度的树干造材时,削度大的树干用材部分较削度小的短,因而也大大提高木材的出材率(孟宪宇,1996)。

6) 根据修枝对3块试验地上杨树生长量的短期影响研究,初步认为在杨树幼龄阶段,适当去除严重影响主干生长的竞争枝是很有必要的。当林分郁闭后,可以进行适当的修枝,一般以轻、中度修枝为宜,即修去冠长的1/6~1/3;如果立地条件较好,树木生长旺盛,也可修去冠高的1/2,但修枝高度一般以不超过8 m为宜。在实际生产中,还应根据立地、气候、培育目标、树种等多种因素综合确定合理的修枝强度。

从目前修枝对欧美107杨部分生长指标影响的初步研究,认为材积增长和相对尖削度等都是研究修枝对林木生长影响的重要指标。但是应该看到林木生长的评价和衡量指标非常之多,如何从更大尺度和范围上运用多种指标来精确全面地评价修枝对树木生长的影响,还有修枝后对林木成熟期后的材性和力学性质的影响等,所有这些仍需要林业科技工作者进一步系统深入系统的研究。

修枝后树冠上不同高度径生长的差异为我们提供了一个研究修枝对树木影响的切入点,而这种差异可能来源于林木不同高度的冠部枝叶的贡献率不同,也可能与激素调节机制、源-库比的大小等有关。这正是以后林业工作者需要综合从修枝后林木光合、水分生理、树冠几何学特征变化等角度来研究修枝技术,更为全面系统地对杨树修枝抚育乃至一整套集约栽培技术的研究提供理论基础和实践依据。

孟庆英, 田砚亭. 1984. 用14C研究杨树苗期光合产物的运输和分配. 北京林学院学报, (1): 11-20. |

孟宪宇. 1996. 测树学. 北京: 中国林业出版社, 158-204.

|

牛正田, 张绮纹, 彭镇华, 等. 2006. 国外杨树速生机制与理想株型研究进展. 世界林业研究, 19(2): 23-27. DOI:10.3969/j.issn.1001-4241.2006.02.005 |

施昆山. 2001. 当代世界林业. 北京: 中国林业出版社, 745-747.

|

王世绩, 刘雅荣. 1993. 杨树失叶对生长超越补偿作用的研究. 林业科学研究, 36(3): 294-298. DOI:10.3321/j.issn:1001-1498.1993.03.017 |

张绮纹, 李金花. 2003. 杨树工业用材林新品种. 北京: 中国林业出版社, 43-61.

|

张英. 2007. 杨树产业步入黄金时代. 中国林业, (7): 18-22. |

Bayala J, Teklehaimanot Z, Quedraogo S J. 2002. Millet production under pruned tree crowns in a parkland system in Burkina Faso. Agroforestry Systems, 54: 203-214. DOI:10.1023/A:1016058906682 |

Berniger F, Salas E. 2003. Biomass dynamics of Erythrina as influence by shoot-pruning intensity in Costa Ricoo. Agroforestry Systems, 57: 19-28. DOI:10.1023/A:1022910310082 |

Burgess P J, Incoll L D, Corry D T, et al. 2004. Poplar (Populus spp.) growth and crop yields in a sivoarable experiment at three lowland sites in England. Agroforestry Systems, 63: 157-169. |

Nabb K M, Vanderschaaf C. 2005. Growth of graded Sweetgum 3 years after root and shoot pruning. New Forests, 29: 313-320. DOI:10.1007/s11056-004-5654-7 |

Neilsen W A, Pinkard E A. 2003. Effects of green pruning on growth of Pinus radiata. Canadian Journal of Forest Research, 33: 2067-2073. DOI:10.1139/x03-131 |

Schmidt T L, Wardle T D. 2002. Impact of pruning Eastern Redcedar (Juniperus virginiana). Western Journal of Applied Forestry, 17(4): 189-193. |

Pinkard E A, Battaglia M, Beadle C L, et al. 1999. Modeling the effect of physiological responses to green pruning on net biomass production. Tree Physiology, 19: 1-12. DOI:10.1093/treephys/19.1.1 |

2008, Vol. 44

2008, Vol. 44