文章信息

- 李纪元, 肖青, 李辛雷, 李锦明, 鲁仪增.

- Li Jiyuan, Xiao Qing, Li Xinlei, Li Jinming, Lu Yizeng.

- 不同套种模式油茶幼林水土流失及养分损耗

- Soil, Water and Nutrient Loss in Young Plantation of the Inter-Cropped Tea Oil (Camellia oleifera) with Different Crops

- 林业科学, 2008, 44(4): 167-172.

- Scientia Silvae Sinicae, 2008, 44(4): 167-172.

-

文章历史

- 收稿日期:2006-07-26

-

作者相关文章

2. 江西省新余市林业局林业技术推广站 新余 338000

2. Xinyu Extension Station of Forestry Science and Technology, Xinyu City Bureau of Forestry Xinyu 338000

油茶(Camellia oleifera)是我国亚热带地区特有的最重要的木本油料树种之一,亦是世界四大木本油料树种之一(何方等,2004)。油茶在长江流域以南各地广泛栽培。湖南、江西等地是其中心产区,面积达245×104hm2(何方等,2002;李文华等,2005)。长期以来,广大林农为增加油茶幼林的早期收益,普遍在油茶幼林中实行2~3年套种,套种作物如花生(Arachis hypogaea)、大豆(Glycine max)等1年生经济作物,以及各种林下中药材(庄瑞林,1988)。油茶幼林套种在油茶产区被认为是一项传统经营方式,广泛采用。在国家退耕还林生态工程中,油茶是最重要的退耕还林造林树种之一,林业管理部门推荐了若干以油茶为主的退耕还林模式(李育材等,2001;李世东,2004)。在实施过程中,在油茶林地内能不能实行套种或间作农作物存在很大争论。其争论的焦点是油茶幼林早期林地间隙大,套种农作物后的频繁或不合理的耕作措施有可能加重水土流失,从而会降低退耕还林工程的生态效益。亚热带地区杉木(Cunninghamia lanceolata)(潘维俦,1981;盛炜彤,1999;2000;田大伦等,2002)、松(Pinus sp.)(马雪华等, 1993;虞木奎等,1999)、麻竹(Dendrocalamus latiflorus)(谢锦忠等, 2000;陈郁鄯等,2003)、马占相思(Acacia mangium)(周国逸等,2000)等主要造林树种的水土流失研究有大量报道,但油茶幼林套种后的水土流失情形如何目前仍鲜有报道。本文结合国家退耕还林工程项目,运用径流场观测方法,对油茶主产区江西中部红壤地区的油茶幼林套种模式进行了定位观测,以期为油茶幼林可持续经营提供科学参考。

1 径流观测区自然概况及研究方法 1.1 自然概况油茶幼林的径流场设在江西省新余市渝水区罗坊镇章塘村和水北镇琴山村的丘岗地,坡度平缓,小于5°。地理位置为115°03′—115 °04′ E,27°33′—27°35′ N,海拔59~62 m。气候属亚热带湿润气候区。年平均气温为17.7 ℃,极端最高温度39 ℃,极度端最低温度-8.3 ℃,年平均地温20.1 ℃,无霜期281 d。年平均降雨量为1 599.4 mm,年蒸发量1 497.8 mm,年均相对湿度80%。日平均气温稳定通过5 ℃的活动积温为5 560~6 090 ℃,10~20 ℃的活动积温为400~4 700 ℃;年平均日照1 656.9 h。土壤属长江中下游低山丘陵第四纪红壤类型。土壤养分水分均在中等以上,为油茶适生栽培区。油茶林为2001年2月营造,造林密度2 667~3 333株·hm-2;平均树高148.4~163.8 cm。

1.2 研究方法在油茶幼林中设置了如下3组6个径流场:油茶幼林对照组径流场A(编号Ⅰ、Ⅱ);油茶幼林+大绿豆(Phaseolus aureua)(一种固氮类豆科植物,1年生草本,可做猪饲料)套种径流场B(编号Ⅲ、Ⅳ)和油茶幼林+花生套种径流场C(编号Ⅴ、Ⅳ)。

径流场设置:面积200 m2 (10 m×20 m),其中长边与等高线垂直,短边沿等高线水平(马雪华,1994)。在每个径流场的上坡边与两长边用砖砌成挡水墙(高出地表 15~20 cm),下坡边筑集水沟。集水沟的内径尺寸:深20 cm,顶宽30 cm,底宽20 cm。沟上覆盖水泥板。集水池容积为1.0~1.5 m3;沉沙池设置在集水池底的中部(40 cm×20 cm×10 cm)。设置水量筒观测降水量,按常规方法测定径流量与侵蚀量。分别在每年2、5、8和11月4次取样,进行水质及泥沙养分分析,包括速效N、P、K、及总Ca和Mg。N测定采用纳氏比色法,P测定采用钼锑抗比色法,K、Mg、Ca测定采用原子吸收法(中国科学院南京土壤研究所,1978)。养分流失量=养分含量×径流量。

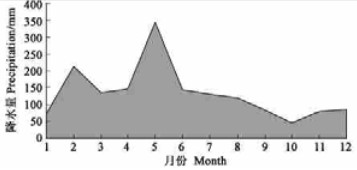

3 结果与分析 3.1 降水特征降水是引起水土流失的直接原因。为了更好地了解水土流失特征,有必要先了解其降水特征。径流观测期间各月平均降水分布见图 1。观测期的总降水量(1 573.6 mm)与多年同期平均总降水量(1 599.4 mm)十分接近,这表明观测期仍属降水的正常年份。但年内各月降水分布不均,可大致划分为3个阶段,即春夏阶段(3月中旬—6月中旬)为主要降水期,降水量占观测期的40%;其次为冬春阶段(1月中旬—3月中旬)与夏季阶段(6月中旬—8月中旬),分别占观测期降水量的22%与16%。观测期间各主要降水月份年际降水量变幅较小(小于5%),但4月份变幅较大,达到50%左右。各降水量较少的月份年际降水量变幅均较大,最小为1月份,达到36%,10月份最大,达到95%以上。同时历史资料分析表明中、大、暴雨80%以上集中在春夏之交期的4—6月。

|

图 1 各月平均降水量 Figure 1 Average of monthly precipitation during a year |

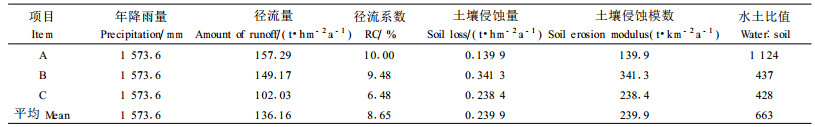

观测期间年均降水量为1 573.6 mm,接近该地多年平均降水量1 599.4 mm。观测期土壤流失数据总结于表 1。在油茶幼林+花生(套种C)与油茶幼林+大绿豆套种(B)2个模式中,年径流量分别为102.03 t ·hm-2和149.17 t ·hm-2。油茶套种花生的年径流量与油茶套种大绿豆低31.60%,这说明2种套种经济作物间也存在较大差别,因此对套种的经济作物要有所选择。2个套种组的年径流量与油茶幼林对照组(A)的径流量相比,分别低35.14%和5.16%。这表明在本地区主要降水期来临之前,茂盛的地被物花生就已经致密地覆盖了油茶幼林的行间空地,从而阻挡了降水,特别是暴雨对油茶幼林松软湿润地表的冲涮,从而有效地减轻了地表的径流。油茶幼林+大绿豆套种模式的径流量仍然较高,对地表径流有一定的减缓,但其减轻径流的效果明显不如花生套种模式。这可能与大绿豆生长特性有关,大绿豆能长达50 cm高,有明显的茎杆,不像花生的茂盛枝叶匍匐于地表,而且其叶片较稀疏,因此其套种的效果与对照组内自然杂草的效果相差不多。就径流系数而言,亦表现同样的变化趋势。

|

|

在观测林地中,油茶幼林的土壤侵蚀量为0.139 9~0.341 3 t·hm-2a-1,土壤侵蚀模数最大为341.3 t·km-2a-1。种植于缓坡丘岗地上的4年生油茶幼林的土壤侵蚀量低于我国现行南方红壤丘陵区土壤容许侵蚀量标准(500 t·km-2a-1),属于无明显侵蚀类型(郭延辅等,1997)。但与邻近地区(江西分宜)的杉木幼林、杉木近熟人工林相比,油茶幼林的土壤侵蚀量还是相当大的,其平均值要比同龄期的杉木幼林最大侵蚀量(0.015 1 t·hm-2a-1)高14.89倍(盛炜彤, 1999),也比杉木近熟人工林的平均土壤侵蚀量(0.100 5 t·hm-2a-1)高1.38倍(盛炜彤,2000)。这表明,油茶幼林的抚育措施对提高土壤侵蚀量具有重要影响。与同纬度的湖南油茶主产区的油茶成熟林相比,江西中部油茶幼林无论套种与否,其土壤侵蚀程度也远远低于起源于不同母质土壤的成熟林的土壤侵蚀程度(覃正亚等2002; 2003)。这2个地区的油茶经营水平大体相当,经营措施基本相同,因此,这种侵蚀量差异可能受2地区的成土母质、林地坡度等环境因子的影响更大。

在套种模式中,油茶幼林+花生套种(C)与油茶幼林+大绿豆套种(B)中土壤侵蚀量分别为0.238 4 t·hm-2a-1和0.341 3 t·hm-2a-1,两者相差达43.16%,花生套种模式明显低于大绿豆套种模式。但与油茶幼林对照相比,套种模式分别为对照的1.70倍和2.43倍,油茶幼林套种模式的土壤侵蚀量明显大于油茶幼林未套种的对照组。这表明油茶幼林的套种,虽然可增加林农的短期收入,但过多的抚育措施明显加重了土壤的流失程度。适度地减少耕作次数,并保持适度的自然植被将有利于减轻土壤侵蚀。油茶幼林+大绿豆套种、油茶幼林+花生套种模式的流失水土比值差异不大,但均远小于油茶幼林对照模式,分别是其的38.87%和38.06%。这表明在油茶幼林水土流失中,套种组流失的泥土比例更高,而对照组流失的径流比例更大。

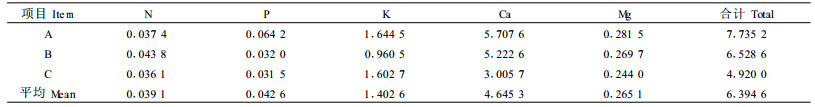

3.3 养分流失特征根据径流量及水、泥沙中养分分析数据计算,油茶幼林+大绿豆套种和油茶幼林+花生套种模式的养分总流失量为6.528 6 kg·hm-2a-1和4.920 0 kg·hm-2a-1,分别是油茶幼林对照组的养分总流失量(7.735 2 kg·hm-2a-1)的84.40%和63.61%。这表明2种套种模式均有效地减轻了养分流失,详细结果见表 2。在监测的养分元素中,油茶幼林中养分平均流失最大的为Ca,其含量占养分总流失量的72.64%,其次为K,其平均流失量占养分总流失量的21.93%;Mg的平均流失量占养分总流失量的4.15%,P和N的平均流失量最低,各占养分总流失量的0.67%和0.61%。这表明本试验区为氮及磷元素的极度贫乏区。Ca、K之所以流失量极大,这与施钙镁磷复合肥做基肥和追肥有关。

|

|

除油茶幼林+大绿豆套种模式径流场中N素外,2种油茶幼林+套种模式的径流场中其余养分流失量均低于油茶幼林对照。这可能由于大绿豆、花生为速生豆科固氮植物,具有较强的固氮效应,从而快速地补充了表土层中氮素的含量。在两组套种模式中,油茶幼林+花生套种径流场中除K素外,其余养分的流失量均低于油茶幼林+大绿豆套种。

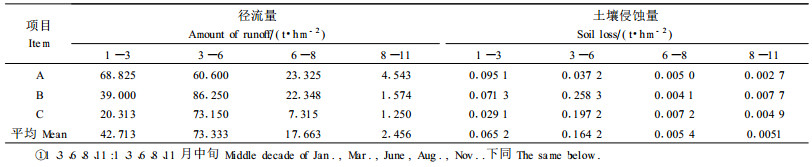

3.4 水土流失的季节性变化对油茶幼林径流场降雨及水土流失数据进行综合分析表明,降雨量与地表径流量及土壤侵蚀量具有明显的季节性变化(表 3)。2种套种模式的径流场中,径流量最大值均出现在3月中旬—6月中旬,占全年总径流量的57.82%~71.70%;其次为1月中旬—3月中旬, 占全年总径流量的19.91%~26.14%;再次为6月中旬—8月中旬,占全年总径流量的7.17%~14.98%;最后是8月中旬-11月中旬,占全年总径流量的1.06%~1.23%。油茶幼林对照组的径流量年变化则略有不同,最大值出现在1—3月,但3—6月的径流量比例与其基本相当,而6—8月及8—11月则径流量极少。

|

|

就土壤侵蚀量的季节变化而言,油茶幼林套种组的最大值均出现在3月中旬—6月中旬,占全年总径流量的75.65%~80.72%;其次为1月中旬—3月中旬, 占全年总径流量的12.21%~20.88%;6月中旬—8月中旬及8月中旬—11月中旬2个阶段,土壤侵蚀量极少。但油茶幼林对照组中,1月中旬—3月中旬的土壤侵蚀最为严重,占全年总流失量的67.93%,其次是3月中旬—6月中旬,占全年总流失量的26.57%,下半年的土壤流失量极少,趋于停止。

在2种套种模式中,除3月中旬—6月中旬外,油茶幼林+大绿豆套种及油茶幼林+套种花生中径流量在其余3个时期均低于油茶幼林对照的径流量。在2种套种中,油茶幼林+大绿豆套种的径流量高于油茶幼林+花生套种的径流量。这可能由于3月中旬—6月中旬这一时期正处于大绿豆、花生的耕作时期,过多的人为抚育及施肥措施导致径流量增加。对土壤侵蚀量而言,3月中旬后,油茶幼林+大绿豆套种及油茶幼林+花生套种中土壤侵蚀量均高于油茶幼林对照,且油茶幼林+大绿豆套种径流量高于油茶幼林+花生套种。不同套种模式油茶幼林在不同季节水土流失的特征与不同套种模式油茶幼林年均总水土流失的特征基本一致。

径流量及土壤流失量的这种明显的季节性变化,与本地区降雨的季节性变异完全吻合。在早春季节时,径流场内的自然植被尚未生长起来覆盖地表,裸露的地表必然会产生较高的径流量及土壤侵蚀量。由此可见,水土流失与降水量具有明显的一致性,呈正相关,而且与地表植被的生长状况也有明显的相关性。在本地区,植被生长与春、夏季降水基本是同步的。

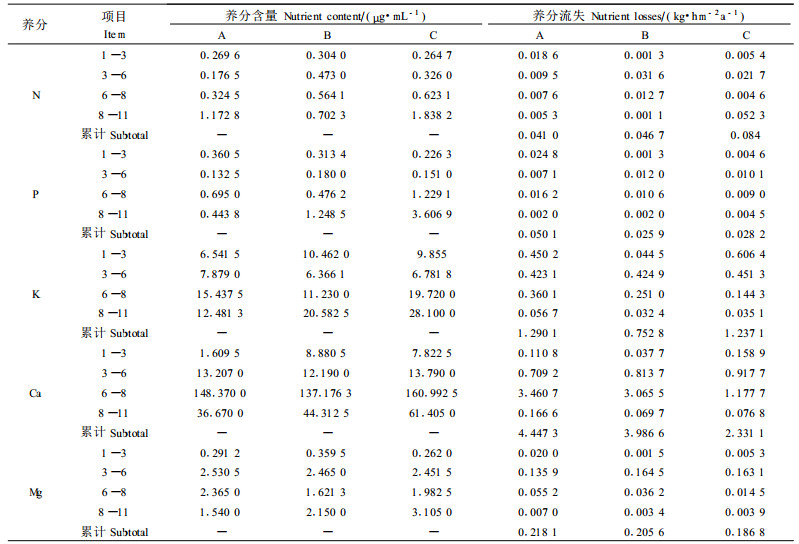

3.5 径流养分含量及养分流失量的季节性变化在N、P、K 3种速效养分中,径流中K浓度最高,它与P均随季节变化表现相同的变化特征(表 4)。在2个油茶幼林+套种径流场中,8月中旬—11月中旬,径流中K和P浓度最高;其次为6月中旬—8月中旬;3月中旬—6月中旬最低。N浓度的变异则略有不同,其最低时出现在1月中旬—3月中旬,其余与K、P变化相同。在油茶幼林对照径流场中,N、P、K浓度最高值出现于6月中旬—8月中旬或8月中旬—11月中旬,而最低值则出现于1月中旬—3月中旬或3月中旬—6月中旬。在3种径流场中,Ca元素浓度最大值均出现于6月中旬—8月中旬;其次8月中旬—11月中旬;最小值出现于1月中旬—3月中旬。Ca元素浓度在下半年明显高于上半年。Mg元素浓度亦是下半年略高于上半年的浓度。这可能是由于上半年正处于植物生长旺盛期,吸收了较多营养元素,而下半年植物生长减弱,同时随各种枯落物的积累与分解,又释放出部分营养元素回归地表。尽管各种油茶幼林下半年养分含量较高,但由于地表径流主要集中于上半年,因此各种径流场中养分流失量仍然是上半年明显高于下半年的流失量。

|

|

就养分流失量而言,在3种速效元素中,K素的流失量最大,达到0.752 8~1.290 1 kg·hm-2a-1,其次是P和N,流失量基本相当,分别为0.029~0.050 1 kg·hm-2a-1和0.041 0~0.084 kg·hm-2a-1。Ca和Mg的流失量相当大,分别为2.331 1~4.447 3 kg·hm-2a-1和0.186 8~0.218 1 kg·hm-2a-1。在套种模式中,大绿豆套种模式的N、P、K流失量均低于花生套种模式的相应流失量,而花生套种模式的K流失量则与油茶幼林对照的流失量相当,但N、P的流失量要低一半以上。

4 讨论与结论经定点连续观测,本区不同套种模式可有效减轻油茶幼林地表径流量,但土壤侵蚀量会因人为耕作活动增加而略有上升(虞木奎等,1999;周国逸等,2000)。套种作物宜选择匍匐于地表或矮杆的豆科植物,且早春生长较快,能快速地覆盖地表,才会具有较好的水土保持效果。4年生油茶幼林套种豆科植物和花生后的最大土壤侵蚀模数为341.3 t·km-2a-1,远低于我国南方红壤丘陵区土壤轻度侵蚀的侵蚀模数500 t·hm-2a-1,属于无明显侵蚀类型。但与相邻地区的杉木幼林相比(盛炜彤,1999;2000),油茶幼林无论套种与否,其径流量与土壤侵蚀量均明显偏高。如与湖南油茶主产区成熟林林内的土壤侵蚀相比,则又明显降低。虽然各地的栽培措施略有差别,但笔者认为它受成土母质及林地坡度等环境因素的影响更大些。

油茶幼林不论套种与否,水土流失均存在明显的季节性变化,且与降雨量密切相关。在早春至梅雨期结束期,地表径流量及土壤侵蚀量占全年的85%以上。这跟本区的降雨格局完全吻合:3—7月为主要降水期,降水量占全年降水量的54.80%,且中、大、暴雨多集中在此期间。这也是一年中水土流失的高峰期。因此油茶幼林抚育管理尽可能避开此时期或减轻抚育强度,这与董健等(1997;1999)关于日本落叶松(Larix kaempferi)的研究一致。套种作物虽然减轻了地表径流,但要尽量降低土壤的耕作强度与频次,才能保持减轻水土流失的效果。否则将有可能加剧水土流失,得不偿失。

养分流失量基本格局是上半年高于下半年,且与地表径流量密切相关。油茶幼林中套种经济作物可补充一定的养分流失量,其中油茶幼林套种大绿豆模式由于大绿豆的高效固氮作用,明显增加了径流中的氮浓度;经济作物凋落物的积累与部分分解释放出营养元素,使下半年的径流中具有较高的养分含量。

陈郁鄯, 陈卓梅, 邱尔发, 等. 2003. 不同经营措施笋用麻竹人工林的地表径流研究. 生态学报, 23(11): 2387-2395. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2003.11.023 |

董健, 王笑山, 沙德纯, 等. 1999. 日本落叶松幼林水土流失作用的研究. 林业科学, 35(Sp1): 41-47. |

董健, 关晓铎. 1997. 整地抚育对日本落叶松幼林生产的影响. 东北林业大学学报, 25(3): 22-25. |

郭延辅, 段巧甫, 华绍祖, 等. 1997. 土壤侵蚀分类分级标准(SL190-96). 北京: 中国水利水电出版社.

|

何方, 何柏. 2002. 油茶栽培分布与立地分类的研究. 林业科学, 38(5): 64-72. DOI:10.3321/j.issn:1001-7488.2002.05.011 |

何方, 胡芳名. 2004. 经济林栽培学. 2版. 北京: 中国林业出版社, 278-288.

|

李世东. 2004. 中国退耕还林研究. 北京: 科学出版社.

|

李文华, 黄国勤. 2005. 论江西油茶产业的发展. 江西农业大学学报:社会科学版, 4(4): 1-5. |

李育材, 张鸿文. 2001. 退耕还林技术模式. 北京: 中国林业出版社, 158-167.

|

马雪华, 杨茂瑞. 1993. 亚热带杉木、马尾松人工林水文功能的研究. 林业科学, 29(3): 199-206. DOI:10.3321/j.issn:1001-7488.1993.03.006 |

马雪华. 1994. 森林生态系统定位研究方法. 北京: 中国科学技术出版社, 143-172.

|

潘维俦. 1981. 杉木人工林养分循环的研究. 中南林学院学报, 1(1): 1-21. |

盛炜彤. 1999. 杉木幼林水土流失及养分损耗的研究. 林业科学, 35(Sp.1): 84-90. |

盛炜彤. 2000. 杉木人工林水土流失及养分损耗研究. 林业科学研究, 14(6): 589-597. DOI:10.3321/j.issn:1001-1498.2000.06.004 |

覃正亚, 王永安, 苏立刚, 等. 2003. 湖南省油茶林生态经济效益研究(续). 经济林研究, 21(1): 29-32. DOI:10.3969/j.issn.1003-8981.2003.01.008 |

覃正亚, 王永安, 苏立刚, 等. 2002. 湖南省油茶林生态经济效益研究. 经济林研究, 20(4): 4-9, 80. DOI:10.3969/j.issn.1003-8981.2002.04.002 |

田大伦, 项文化, 杨晚华. 2002. 第2代杉木幼林生态系统水化学特征. 生态学报, 22(6): 859-865. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2002.06.010 |

谢锦忠, 傅懋毅, 马占兴, 等. 2005. 麻竹人工林水文生态效应. 林业科学研究, 18(6): 682-687. DOI:10.3321/j.issn:1001-1498.2005.06.007 |

虞木奎, 徐六一, 邱辉, 等. 1999. 湿地松新造幼林地水土流失规律研究. 林业科学, 35(1): 20-28. |

中国科学院南京土壤研究所. 1978. 土壤理化分析. 上海: 上海科学技术出版社.

|

周国逸, 闫俊华, 申卫军, 等. 2000. 马占相思人工林和果园地表径流规律的对比研究. 植物生态学报, 24(4): 451-458. DOI:10.3321/j.issn:1005-264X.2000.04.011 |

庄瑞林. 1988. 中国油茶. 北京: 中国林业出版社, 313-321.

|

2008, Vol. 44

2008, Vol. 44