文章信息

- 于波涛.

- Yu Botao.

- 林业区域系统发展的累积式脆弱性分析与纵向评价

- Analysis and Lognitudinal Evaluation on Cumulative Frangibility of Forestry Area's Development

- 林业科学, 2008, 44(4): 115-124.

- Scientia Silvae Sinicae, 2008, 44(4): 115-124.

-

文章历史

- 收稿日期:2007-11-05

-

作者相关文章

2. 哈尔滨工业大学 哈尔滨 150001

2. Harbin University of Technology Harbin 150001

林业区域是在特定历史时期、特定地域范围和特殊战略政策指导下,伴随森林资源的开发而逐步发展、扩大起来,并以一定的生产关系和社会关系组织起来而形成的特殊区域系统。林业区域系统发展的脆弱性是林区系统内部存在的本质特性,在林业区域系统发展的基础上,由于内外部因素的影响,不断破坏区域系统的稳态机制和增加不稳定性,这是林业区域系统在发展中负作用的量变,如果任其发展,累计到质变时,将致使林业区域系统彻底崩溃。因此,由经济、生态、社会等3个层面深入分析和量化评价林业区域系统发展的脆弱性,对于指导和保障林业区域系统的健康发展至关重要(胡小飞等,2006)。

1 林业区域发展累积式脆弱性纵向评价的意义和内涵研究林业区域发展脆弱性是研究林业区域可持续发展的基础,只有挖掘出林业区域系统中阻碍可持续发展的因素并进行必要调整才能实现可持续发展。林业区域是社会、经济、生态3个子系统相互作用、相互依赖、相互制约而构成的紧密联系的复杂系统,脆弱性评价的目的是反映林业区域系统在发展过程中对外界变化的敏感性,及自身系统积累负向量变的程度,为制定林业区域可持续发展战略提供定性的理论分析和定量的数据参考。目前,迫切需要一种能够量化评价林业区域系统发展脆弱性的方法,通过实证研究获得可靠的分析数据,继而对林业区域发展的指导思想、发展政策、战略部署、规划决策、技术选择等方面进行系列调整和转换。

林业区域发展的脆弱性评价涉及面广、类型较多,在研究中,可以根据需要,按不同原则进行划分。累积式脆弱性纵向评价是根据现有的各种监测数据和统计资料,对林业区域系统发展的稳定性和敏感性、对林业区域经济健康发展提供的保障能力、对林业产业体系运行提供的资源环境承载能力、对林业区域系统提供的生态服务功能以及从其不利影响中重新恢复的能力进行评价。纵向评估是关于系统自身结构和功能的评价,是对系统发展进程和现有状况的一种定性或定量的描述,从中可以挖掘出制约林业区域系统可持续发展的瓶颈环节和脆弱性根源,便于及时、因地制宜地制定调整策略,以保障林业区域系统能够同时在经济、社会、生态3个层面上的可持续发展,继而实现生态子系统的反馈机制与经济子系统、社会子系统的反馈机制相互耦合为一个统一的协同机制,使三者在相互促进、相互制约、相互耦合、互为反馈中向前发展(邢美华等,2005)。

2 林业区域发展累积式脆弱性评价的指标体系构建在林业区域经济、生态、社会的复合系统中,生态子系统是基础,经济子系统是主导,社会子系统是载体,三者协调发展继而保障了林业区域系统的可持续发展。林业生产活动,既受自然规律的制约,又受经济和社会规律的制约,即经济、社会子系统对森林生态子系统存在反馈作用。森林资源是林区生产、生活及其他活动的主体性资源和赖以运行的基础,这决定了以其为基础或受其影响而形成的林区经济子系统、生态子系统和社会子系统及由其所耦合形成的复合系统具有明显的特殊性。认识其特殊性及3个子系统间的共生耦合关系,有助于更好地分析和评价林业区域经济、生态、社会子系统发展的脆弱性(王雄,2007)。根据林业区域系统发展的特殊性,制定指标体系的构建原则,继而设置具体的评价指标。

2.1 指标体系的构建原则1) 科学性原则必须以科学的态度客观公正地选取指标,能够反映林业区域经济、社会和生态子系统发展脆弱性的内涵和能力;要保障林业区域经济、社会和生态子系统三者耦合形成的复杂系统的可持续发展,唯有走循环经济的道路。因此,指标体系经济层面评价指标的设置要能够反映循环经济的3R效应(朱玉林等,2007)。

2) 操作性原则要求选取的指标具有可比性并且易于获得统计数据。由于长期以来林业区域相关的统计数据均处于严重缺乏状态,因此设计的指标要客观可行,要依据现有统计数据的可获性和统计口径针对性设置。

3) 显著性原则要求选取的指标能够反映林业区域系统发展在经济、生态、社会等3个层面脆弱性的主要特征及状况。设置的指标要直接具体,关联性强,要具备林业区域脆弱性评价的针对性和专用性,避免普视化研究。

4) 简单性原则要求指标选取以能够描述问题为目的,避免大而全,要强调精炼性。

5) 系统性、方向性与灵活性原则要求选用的指标应该能够从不同方面、不同层次反映林业区域系统发展的脆弱性,构建区域脆弱性评价指标不应单调局限于某个单一的层面上,而应具有多样化和系统化。

6) 动态性指标的选择应能较好地描述、度量林业区域系统的发展趋势,要重视脆弱性评价的前瞻性。

2.2 评价指标的设置与内涵 2.2.1 经济子系统的评价指标1) 地区人均GDP 人均GDP反映了林业区域系统内个人为经济发展做出的贡献,也反映了人均收人增长的潜力空间。作为一个衡量经济增长的复合指标,人均GDP综合地反映了林业区域系统内经济子系统的发展变化。

2) 万元产值木材消耗量 指每产出万元国内生产总值所消耗的木材量。指标值越低,表明木材使用效率越高,资源“减量化”得到体现,该项指标是林业区域系统脆弱性评价的重要考核方面。计算公式为:

|

(1) |

3) 万元GDP工业废气排放量 工业废气主要由工业二氧化硫的未去除量、工业烟尘未去除量和工业粉尘未去除量3个部分组成。地区在工业生产的过程中不可避免地对外排放废气,一部分废气经过人工处理或自然净化实现了废气去除,而未去除的废气排放量就是工业生产给生态环境带来的负成本。该指标是负指标,数值越小表明经济增长造成的空气污染就越小。计算公式为:

|

(2) |

4) 万元工业增加值用水量 指工业每产生万元增加值所消耗的水资源。用水量亦称取水量。取水量指工矿企业在生产过程中用于制造、加工、冷却、空调、净化等方面的用水,按新鲜水取用量计,不包括企业内部的重复利用水量。该项指标越低,表明工业水资源利用效果越好。计算公式为:

|

(3) |

5) 万元工业总产值的未达标废水排放量 表明林业区域每创造万元工业生产总值可能造成的水污染大小。该指标为负指标,数值越小表明形成产值的过程中承担的水污染造成的危害越小。计算公式为:

|

(4) |

6) 万元工业总产值未利用固体废物排放量 工业生产过程中必然产生部分固体污染物,对于该类污染物的治理和综合利用直接体现着废物的减排和资源的再利用程度。计算公式为:

|

(5) |

7) 单位国内生产总值能耗 指每产出万元国内生产总值所消耗的能源。该项指标越低,表明能源的使用效率越高,资源“减量化”得到体现。计算公式为:

|

(6) |

8) 林业在岗职工人均林业产值 该项指标表明了林业产业职工的产值创造能力,数值越大表明林业生产率越高、附加值越大、产业盈利能力越强。

9) 非林产值占林业区域总产值的比重 在循环经济导向下,林业对区域系统生态服务功能的作用日益增加,林业区域经济发展模式面临着必然的转型,具体体现在区域主导产业的生态化再造以及接续替代产业的发展。因此,在保持林业区域生产总产值高速增长的基础上,不断地增加非林业产值的比重是实现林业区域可持续发展的关键性路径(耿玉德等,2006)。

2.2.2 生态子系统的评价指标1) 林业经营活动减少活立木蓄积占总蓄积的比例 林业区域的经济增长在一个较长的时期内尚无法完全摆脱以林业产业为地区经济支柱的局面,林业生产必然减少活立木蓄积数量,这必然造成林业资源的损失。该项指标越大,表明森林生态资源遭到破坏的程度越大。

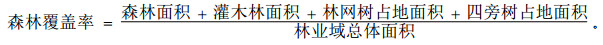

2) 森林覆盖率 指一个国家或地区森林面积占土地面积的百分比。森林覆盖率表明一个国家或地区森林资源的丰富程度和生态状况,是衡量一个国家或地区生态环境质量的主要指标,也反映了林业生产的发展水平。计算公式为:

|

(7) |

3) 水土保持率 这一指标反映区域水土保持状况。由于缺少水土流失面积的统计数据,本文以无林地、未成林造林地、灌木林地、疏林地和郁闭度0.5以下的林分面积与林业用地面积的比率代表水土流失率。计算公式为:

|

(8) |

4) 封山育林总面积占森林总面积的比例 森林是林业区域系统中起到涵养水源、保持水土、调节气候、净化空气、生态旅游等生态服务功能的实施主体,在过去的林业生产中,以林业产值为最高目标的过度砍伐造成森林资源的锐减,为恢复森林资源继而保障其发挥必不可少的生态服务功能,林业区域内必然需要对一定的区块在一定时期内采取封山育林的林业政策以实现恢复森林资源的目的。该指标直接影响林业区域系统内森林的远期生态服务能力大小。

5) 土地涵养水源量 森林涵养水源是森林生态系统的重要生态效益。它的价值表现在减少径流、增加有效水分、改善水质和调节径流。该项指标数值越大,涵养水源的能力越强。在林区,树冠和树干及林木的蒸腾和蒸发约占降水量的45%,因而森林涵养水源量只占林区降水量的55%。计算公式为:

|

(9) |

6) 空气达标指数 根据环境空气质量标准和各项污染物对人体健康和生态环境的影响来确定污染指数的分级及相应的污染物浓度限值,继而计算年度内Ⅰ级和Ⅱ级天气的达标率。

7) 森林蓄积量增长率 森林蓄积量指一定森林面积上存在着的林木树干部分的总材积。其年增长率是反映一个地区森林资源总规模和水平提升程度的基本指标之一,也是反映森林资源的丰富程度、衡量森林生态环境优劣的重要依据。

2.2.3 社会子系统的评价指标1) 恩格尔系数 是反应区域人民生活水平的指标,即在总的消费支出金额(包括食物的消费、衣着、住房、燃料、日用品及其他消费品支出金额)中,食物消费支出金额比例的大小。在保持健康状况的前提下,其值越低,可以认为该地区消费水平越高。

2) 城镇居民人均可支配收入的购买力系数该指标越大,表明城镇居民的实际支付能力越强。计算公式为:

|

(10) |

3) 失业率 是指一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字,可以判断一定时期内全部劳动人口的就业情况,失业率过高直接会影响到林业区域系统的社会稳定。

4) 城镇化水平 主要是指一个地区的城镇人口占该地区总人口的比重,是反映工业化水平和经济社会结构的重要指标,也是反映林业区域解决“三农"问题,推进农村城镇化、农民市民化过程的指标。

5) 城镇居民人均社会保障、福利和卫生保健费用成本 该指标表明城镇居民年度内能够获得各种保障和福利资金,包括政府投入和自身支付2部分,计算公式为:

|

(11) |

6) 城镇人均年度教育经费购买力系数 该指标越大,表明城镇居民获得教育资金的投入就越大。计算公式为:

|

(12) |

其中,人均财政教育经费由地区财政教育经费支出除以城镇人口总数得到。

3 评价模型的构建与实证分析 3.1 基于因子分析方法的林业区域系统发展的累积式脆弱性纵向评价由表 1中列出的22个评价指标的定义及获取方法可知,尽管每个评价指标着重于考核区域系统脆弱性的某个方面,但部分指标间仍旧存在较强相关性。虽然在构建指标体系时,已经按照适用化和最简化原则精选评价指标,但指标体系仍旧略显“臃肿”。由于存在较多指标,因此如果使用一般的综合分析方法,往往会出现因部分非关键性指标数值异常而造成评价“失效”的现象。针对此问题,需要选择一种恰当的方法来挖掘关键性指标,将繁复的指标体系凝炼为几个具有实际经济含义的综合变量以开展有效分析和评价。

|

|

在经济统计中,从错综复杂关系的经济现象中找出少数主因子,抓住主因子就可以对复杂的经济问题进行分析和解释。因子分析是通过研究相关矩阵或协方差矩阵内部依存关系,将多个变量X1,X2,…,Xp(可以观测的随机变量)综合为少数几个因子F1,F2,…,Fm(不可观测的潜在变量),以再现指标与因子之间的相关关系。具体计算步骤在很多文献和书籍中均有详细阐释(郭科,2006;宋健,2006;陈艳艳,2006)。应用因子分析方法评价林业区域累积式脆弱性的具体操作过程如图 1所示。

|

图 1 基于因子分析方法的林业区域系统累积式脆弱性纵向评价过程 Figure 1 The procedure of cumulative frangibility lognitudinal evaluation of forestry area's system based on factor analysis method |

本文使用因子分析模型,借助于SPSS 14.0统计软件的计算,分析并评价林业区域系统发展的累积式脆弱性。选择伊春市1998—2006年度的相关统计数据,计算得到如表 1所示的22个脆弱性评价指标相应的数值并开展实证研究(伊春市统计局,2007;2006;2005;2004;2003;2002;2001;2000;1999;1998)。

3.2.1 林业区域系统发展的累积式脆弱性评价过程及结果分析1) 数据预处理过程 ①数据的趋同化处理 根据表 1中指标评价数值的性质,对指标进行数据趋同化的处理;②数据的无量纲化处理根据表 1中评价指标数值的性质可知:对于单指标和综合指标,宜采用标准化处理方法;对于定量指标,宜采用均值化处理方法。数据预处理后得到的标准化评价指标数值,可以直接应用。

2) 通过电子计算机,运用SPSS 14.0软件求解协方差矩阵以及协方差矩阵的特征根和特征向量 对于因子提取方法,可以选择主成分法。该方法假设变量是因子的纯线性组合,第一成分有最大的解释方差,后续成分的可解释方差逐个递减。指定以分析变量的协方差矩阵作为提取因子的依据,计算出主成分特征值及其贡献率(表 2)。可以看出前4个主成分已经包含了原始变量92.524 2%的信息量,超过85%的阈值点,因此选择前4个主成分作为综合评价的公共因子。

|

|

3) 因子载荷矩阵的旋转 为了明确因子的意义,使各个因子得到合理的解释,往往要对初始因子载荷矩阵进行旋转。在旋转方法中,本文采用方差最大化方法。这是一种正交旋转方法,它使每个因子上的具有最高载荷的变量数最小,因此可以简化对因子的解释。原始指标经过求解因子模型和利用方差最大化正交旋转(varimax)后可以得到因子载荷矩阵(表 3)。

|

|

4) 对因子的解释 ①因子1的含义 由表 3可知,因子1中地区人均GDP、林业在岗职工人均林业产值、非林产值占地区总产值比重、城镇居民人均可支配收入的购买力系数和城镇居民人均社会保障、福利和卫生保障费用成本等指标的因子载荷得分系数较高,表明因子1集中体现了林业区域系统在人均产值创造能力和居民经济、福利保障能力方面的脆弱性。②因子2的含义 因子2中森林覆盖率、水土保持率、封山育林面积占森林总面积比例、每平方公里土地涵养水源量、空气达标指数和森林蓄积量增长率等指标的因子载荷得分系数较高,表明因子2集中体现了林业区域系统在保障区域生态环境可持续发展和发挥生态服务功能方面的脆弱性。③因子3的含义 因子3中万元产值木材消耗量、万元GDP工业废气排放量、万元工业增加值用水量、万元工业总产值未达标废水排放量、万元工业总产值未利用固体废物排放量、单位国内生产总值能耗和林业经营活动减少活立木蓄积占总蓄积比率等指标的因子载荷得分系数较高,表明因子3集中体现了在循环经济视角下林业区域系统发展承担资源环境成本层面的脆弱性。④因子4的含义 因子4中恩格尔系数、失业率、城镇化水平和城镇人均年度教育经费购买力系数等指标的因子载荷得分系数较高,体现了林业区域系统在社会安定发展和居民公平、和谐生活层面的脆弱性。⑤林业区域系统发展的累积式脆弱性评价综合因子的得分计算 林业区域系统发展各个层面的脆弱性因子得分为:

|

(13) |

其中:bij表示因子得分系数,xi为评价指标值(标准化后)。1998—2006年度伊春市林业区域系统发展的累积式脆弱性综合因子评分值为:

|

(14) |

其中:

|

|

|

图 2 1998—2006年林业区域累积式脆弱性评价的各个子因子评价值 Figure 2 Scores of every sub-factor of 1998—2006 annual cumulative frangibility evaluation in forestry area |

|

图 3 1998—2006年林业区域累积式脆弱性评价的综合因子评价值 Figure 3 Scores of synthetical factor of 1998—2006 annual cumulative frangibility evaluation in forestry area |

实证研究中,经济层面和社会层面的相关指标以全国所有区域/城市的平均水平作为参照标准(参照标准的计算数据来自于《中国统计年鉴》系列)(国家统计局,2007;2006;2005)、生态层面和与林业产业密切相关的评价指标以全国林业区域的平均水平作为参照标准(参照标准的计算数据来自于《中国林业统计年鉴》系列)(国家林业局,2007;2006;2005),通过实证分析获得4个子因子和1个综合因子的计算结果(表 4、图 2、3),对比分析1998—2006年伊春市林业区域系统发展的脆弱性,可以得到如下结论。

1) 由因子1的数据分布来看,1998—2006年期间,伊春市林业区域系统在人均产值创造能力和居民经济、福利保障能力层面的脆弱性逐渐得到改善,但评分一直低于全国平均水平,且对比于全国标准而言差距仍旧很大,这表明林业区域的经济发展水平较低、居民经济保障能力差、民众生活贫苦。此外,笔者在实证分析部分以中国林业区域的平均水平为参考标准进行评价时发现,即便在林业系统内,伊春市在人均产值创造能力和居民经济、福利保障能力层面的脆弱性程度也很高。

2) 由因子2的数据分布来看,伊春市林业区域系统在保障区域生态环境可持续发展和发挥生态服务功能方面表现较好,1998—2006年期间,林业区域系统的生态功能得到了逐步加强,如果以全国林业区域的平均水平作为参照标准来计算生态层面的脆弱性评价值,不难发现在林业区域间的对比中,尽管在脆弱性评价数值方面仍然没有达到平均水准,但是缩小差距的倾向明显。

3) 由因子3的数据分布来看,1998—2006年期间,在循环经济视角下林业区域系统发展承担资源环境成本层面的脆弱性逐步得到了减缓,林业区域经济发展进程中“减量化、再循环、再资源化”的“3R”效应明显。然而对比于全国的平均水平而言,伊春市经济发展承载资源环境层面的脆弱性程度仍然较高,尤其在单位国内生产总值能耗、工业增加值取水量以及万元GDP木材消耗量3个指标上的数值分别高出全国平均水平的67.89%、96.26%和65.64%,急需提高生产节能技术和工业重复用水率、木材综合利用率等指标,并切实地解决因居民“过冬烧材”造成的木材资源低效利用,以减轻林区经济发展所承载的资源环境成本。

4) 由因子4的数据分布来看,1998—2006年期间,伊春市林业区域系统的社会安定发展和居民公平、和谐生活层面的脆弱性要好于全国平均水平,且脆弱性评价数值呈现稳定上升的趋势。其原因主要体现在2个方面:①林业区域以国有林场为支柱企业,国有体制下员工的淘汰率较低,很大程度上保障了失业率维持在一个较低的水平上;②城镇居民的人口数比例一直较高,维持了城镇化率指标保持在85%的数值左右,而截至2006年底,全国的城镇化率水平只有42.99%。以上2项指标的优异数值形成了林业区域系统脆弱性在社会层面获得较高评分。

5) 从综合因子的数据分布来看,1998—2006年伊春市林业区域系统发展的整体脆弱性评价值稳步上升;从数值的差异对比不难发现,伊春市林业区域系统发展的脆弱性在因子2、因子3上的得分和全国平均水平间的差异较小(尤其是2006年的情况),在因子4上的得分更是明显优于全国平均水平。然而伊春市林业区域系统发展的整体脆弱性评分值和全国平均水平间的差距却进一步拉大,造成这一“悖论”情况的直接原因是伊春市林业区域系统发展的脆弱性在人均产值创造能力和居民经济、福利保障能力层面的脆弱性程度过高造成的,即在因子1上的评价得分同全国平均水平相比差距过大。林业区域系统的脆弱性程度由狭义经济、生态功能、承载能力和社会和谐等几个层面决定,且在4个子系统间是协调互动的;起到首要驱动作用的狭义经济层面更是维持区域系统可持续发展的“起搏器”和“发动机”,因此从长期来看,不降低经济层面的脆弱性程度必然会造成区域系统的崩溃。而降低林业区域系统在经济层面的脆弱性的核心在于作出以下2个方面的调整:①国家视角上,应当重视林业区域森林资源的广义生态服务功能,对森林生态服务给予合理的补偿价格和补偿方式;②地区政府视角上,应当调整产业结构,逐步导入和扶持具有接续替代性的主导产业以形成新的经济增长点,对林业生产进行深加工改造以增加产品的附加值,提高单位木材消耗量的GDP贡献值。

4 结论在循环经济的导向下,林业区域系统的发展体现在经济、社会、生态等多个层面上,本文从系统脆弱性分析的视角评价林业区域系统的可持续发展,指标体系力求精炼、科学、实践可行;收集伊春市林业区域系统1998—2006年度期间的统计数据,应用因子分析方法开展实证研究;全文的核心在于为林业区域系统发展的脆弱性研究提供一种定量的分析方法,对林业区域系统脆弱性的4个子因子和1个综合因子评价数值的演进规律和经济内涵进行挖掘,继而形成一系列有针对性和实效性的改进策略以保障林业区域系统发展的可持续性。

陈艳艳. 2006. 基于因子分析模型的区域技术创新能力体系评价及地域差异化研究——兼议中西部地区技术创新能力的提升. 软科学, 20(3): 92-96. DOI:10.3969/j.issn.1001-8409.2006.03.023 |

耿玉德, 万志芳. 2006. 黑龙江省国有林区林业产业结构调整与优化研究. 林业科学, 42(6): 86-93. |

郭科. 2006. 因子分析在我国东西部发展差异分析中的应用. 数理统计与管理, 25(5): 523-529. DOI:10.3969/j.issn.1002-1566.2006.05.004 |

国家林业局. 2005. 2005年中国林业统计年鉴. 第一版. 北京: 中国林业出版社.

|

国家林业局. 2006. 2006年中国林业统计年鉴. 第一版. 北京: 中国林业出版社.

|

国家林业局. 2007. 2007年中国林业统计年鉴. 第一版. 北京: 中国林业出版社.

|

国家统计局. 2005. 2005年中国统计年鉴. 第一版. 北京: 中国统计出版社.

|

国家统计局. 2006. 2006年中国统计年鉴. 第一版. 北京: 中国统计出版社.

|

国家统计局. 2007. 2007年中国统计年鉴. 第一版. 北京: 中国统计出版社.

|

胡小飞, 代力民, 陈伏生, 等. 2006. 基于生态足迹模型的延边林区可持续发展评价. 生态学杂志, 25(2): 129-134. |

宋健. 2006. 基于AHP和因子分析的地区信用环境指标体系构建的实证研究. 中国软科学, 22(6): 111-119. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2006.06.015 |

王雄. 2007. 赤峰市林业生态经济可持续发展测度与评价. 干旱区资源与环境, 21(7): 10-15. DOI:10.3969/j.issn.1003-7578.2007.07.003 |

邢美华, 黄光体, 张俊飚. 2005. 区域林业可持续发展能力评价及其应用——以湖北省为例. 农业现代化研究, 26(6): 418-421. DOI:10.3969/j.issn.1000-0275.2005.06.004 |

伊春市统计局. 2007. 2007年伊春市统计年鉴. 第一版. 北京: 中国林业出版社.

|

伊春市统计局. 2006. 2006年伊春市统计年鉴. 第一版. 北京: 中国林业出版社.

|

伊春市统计局. 2005. 2005年伊春市统计年鉴. 第一版. 北京: 中国林业出版社.

|

伊春市统计局. 2004. 2004年伊春市统计年鉴. 第一版. 北京: 中国林业出版社.

|

伊春市统计局. 2003. 2003年伊春市统计年鉴. 第一版. 北京: 中国林业出版社.

|

伊春市统计局. 2002. 2002年伊春市统计年鉴. 第一版. 北京: 中国林业出版社.

|

伊春市统计局. 2001. 2001年伊春市统计年鉴. 第一版. 北京: 中国林业出版社.

|

伊春市统计局. 2000. 2000年伊春市统计年鉴. 第一版. 北京: 中国林业出版社.

|

伊春市统计局. 1999. 1999年伊春市统计年鉴. 第一版. 北京: 中国林业出版社.

|

伊春市统计局. 1998. 1998年伊春市统计年鉴. 第一版. 北京: 中国林业出版社.

|

朱玉林, 陈洪. 2007. 基于可持续发展理论的林业循环经济研究. 生态经济, 23(6): 108-110, 121. DOI:10.3969/j.issn.1671-4407.2007.06.024 |

2008, Vol. 44

2008, Vol. 44