文章信息

- 楚国忠, 侯韵秋, 张国钢, 刘冬平, 戴铭, 江红星, 张德海.

- Chu Guozhong, Hou Yunqiu, Zhang Guogang, Liu Dongping, Dai Ming, Jiang Hongxing, Zhang Dehai.

- 卫星跟踪青海湖繁殖地渔鸥的迁徙路线

- Satellite-Tracking Migration Route of Great Black-Headed Gulls Breeding at Qinghai Lake, China

- 林业科学, 2008, 44(4): 99-104.

- Scientia Silvae Sinicae, 2008, 44(4): 99-104.

-

文章历史

- 收稿日期:2007-10-31

-

作者相关文章

2. 青海湖国家级自然保护区 西宁 810008

2. Qinghai Lake National Nature Reserve Xining 810008

野鸟在禽流感的流行病学上具有重要的地位,许多具有迁徙习性,有可能传播禽流感病毒引起家禽死亡。2005年5月,在我国青海湖,包括斑头雁(Anser indicus)、棕头鸥(Larus brunnicephalus)、普通鸬鹚(Phalacrocorax carbo)、渔鸥(Larus ichthyaetus)和赤麻鸭(Tadorna ferruginea)等5种在内的6 000多只野生候鸟死亡,是世界上首例H5N1高致病性禽流感病毒引起候鸟大规模死亡的实例(郑杰等,2006)。资料显示,每年在青海湖繁殖的野生候鸟约4.7万只,繁殖后数量可达10万只以上。如此众多的水鸟每年秋季(9—10月)将陆续向南方迁徙,沿中亚—印度迁徙通道到印度和孟加拉国越冬(中国科学院兰州分院等,1994;张孚允等,1987;陈克林等,1994)。

为了加强对青海湖重要候鸟的监测,准确提供与迁徙动态和迁徙路线有关的信息,有助于防范并阻断禽流感病毒向家禽和人类的传播,笔者于2006年7月采用卫星跟踪的方法,研究渔鸥的迁徙动态、迁徙路线及重要停歇地,以便为禽流感的防控提供科学依据。

1 研究方法 1.1 工作地点青海湖位于青海省东北部的大通山、日月山和青海南山之间,是我国最大的内陆咸水湖。水面面积4 392 km2,平均海拔3 260 m。湖区有布哈河、黑马河和铁卜恰河等大小河流30余条,西北面有鸟岛、鸬鹚岛以及湖心的海心山和三块石等。湖区全年日照时数3 000 h以上,年日照百分率达68%~69%,年均温在0.3~1.1 ℃之间,东部和南部气温稍高;湖水因含有无机盐类,湖水冻结温度比0 ℃稍低。每年从11月湖面开始结冰至翌年3月,封冰期年平均为108~116 d。每年3月下旬,大批水鸟陆续来到青海湖畔,在此繁殖的大型水鸟主要有斑头雁、棕头鸥、普通鸬鹚、渔鸥和赤麻鸭等。7月中下旬当年幼鸟逐渐羽翼丰满,雁鸭类开始集中换羽。8月以后许多繁殖个体陆续离开青海湖,9月下旬很少见到当年在青海湖繁殖的鸟类。到了冬季,青海湖水面结冰,只在河口及泉眼等不封冻地点见到少量的大天鹅(Cygnus cygnus)、赤麻鸭等水鸟。

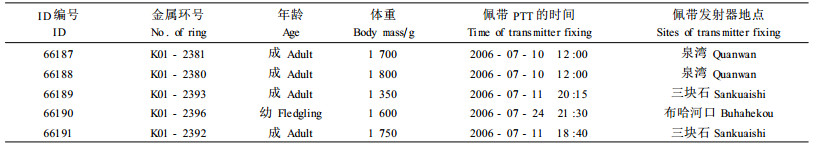

1.2 捕捉渔鸥及佩带卫星发射器在渔鸥繁殖后期,幼鸟已基本长成时进行捕捉。捕捉渔鸥的地点有:泉湾(36.945° N,99.624° E)、布哈河口(36.959° N,99.837° E)和三块石(36.796° N,99.917° E)。采用“绳套法”进行捕捉,在正式捕捉之前,在渔鸥种群密度较高的区域进行布套。从7月10日至24日,共捕捉到渔鸥30余只,选择其中5只健康的个体(4只成鸟和1只幼鸟)佩带了太阳能卫星发射器(Solar PTT),并原地释放。每只鸟进行身体量测,佩带卫星发射器并环志,所需时间约15 min。个体情况见表 1。5只佩带PTT的渔鸥,有1只(66188)10 d后死亡,没有离开青海湖,其他4只均完成迁徙周期,翌年返回青海湖繁殖地。

|

|

卫星信号发射器的型号为PTT-100,由美国Microwave Telemetry公司生产,质量12 g。太阳能电池工作方式固定,10 h工作,48 h关机,循环往复。只要不断接受到光照,预计电池寿命可达2年。PTT佩带方式为背负式,用针线缝合背带,发射器周围的羽毛适当剪短,以防遮盖太阳能面板。

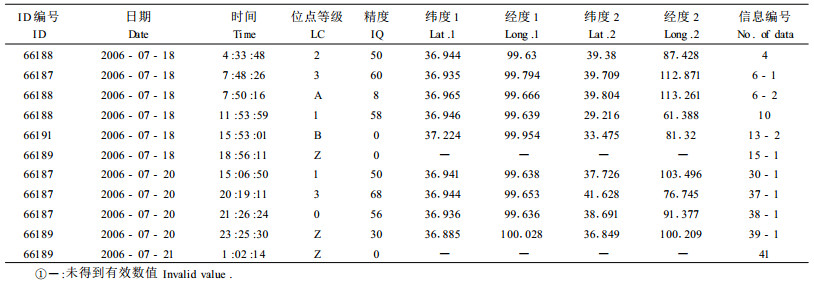

1.3 卫星数据的选取跟踪个体发出的卫星信号由法国ARGOS公司收集,分析处理后的信息通过电子邮件(ADX)随时传至用户的信箱。信息包括ID编号、日期、时间、位点等级(LC)、经度和纬度(表 2)。按精确度可以将位点等级分为Z、B、A、0、1、2、3等7个级别,从Z至3可信度不断提高(Soma,1994)。

|

|

理论上从0至3的定位误差分别是>1 000 m、350~1 000 m、150~350 m和<150 m。由于接收到信号的卫星数量以及持续时间不够,Z、B和A 3个级别的定位误差可能很大,有时甚至没有明确的位点,如表 2信息编号15-1和41。此外,针对每条信息ARGOS公司给出2组位点(经度和纬度)。通常,第一组位点(经度1和纬度1)的定位较可靠。个别情况,使用第2组位点可能更合适。最后,ARGOS公司提供的时间为标准时间(格林威治时间),加8以后为北京时间。

1.4 数据分析为了深入了解渔鸥的迁徙路线和迁徙途中的栖息地选择和利用,将全年的卫星跟踪数据分为2个阶段:2006年7月—2007年1月及2007年2—7月。

采用作图法分析4只渔鸥的全年活动情况。由于渔鸥的太阳能电池工作方式固定,工作状态的10 h之内有时提供多个位点,如表 2中7月20日的位点有4个。如果利用全部位点作图,无法比较以日为单位的栖息地利用,分析之前需将信息整理。方法是先按日期排序,去掉没有明确坐标的位点,每日只保留1个等级相对较高的位点。为了方便,数据整理之前ARGOS公司提供的信息为“全部信息",去掉重复或没有明确坐标的位点后,余下的位点为“整理后位点"。每日只保留1个等级相对较高的位点,称作“日位点",其中的0、1、2和3位点称作“日有效位点",A、B和Z位点为“日参考位点"。

整理后的“日位点"数量明显减少,不同时间阶段内“日有效位点"与“日参考位点"的比例也不相同。以“日位点"的经度为横坐标,纬度为纵坐标作出的散点图可以看出位点的分布与集聚特征和栖息地点的利用。只依据“有效位点"作出的散点图相对可靠,用在地图上表示迁徙路线。最后,依据ARGOS公司提供的日期并结合地图,全面分析所跟踪鸟类不同时间阶段内的活动情况。

1.5 地面调查地面调查是卫星跟踪研究候鸟迁徙的重要工作,必须通过地面调查,才能落实和验证卫星跟踪的结果,确定跟踪鸟的栖息地选择和利用;同时,结合项目需要,还应收集有关时空动态的其他信息。全面、完整的地面调查尚未结束,结合野外工作开展的与渔鸥迁徙有关的地面调查将在讨论中叙述。

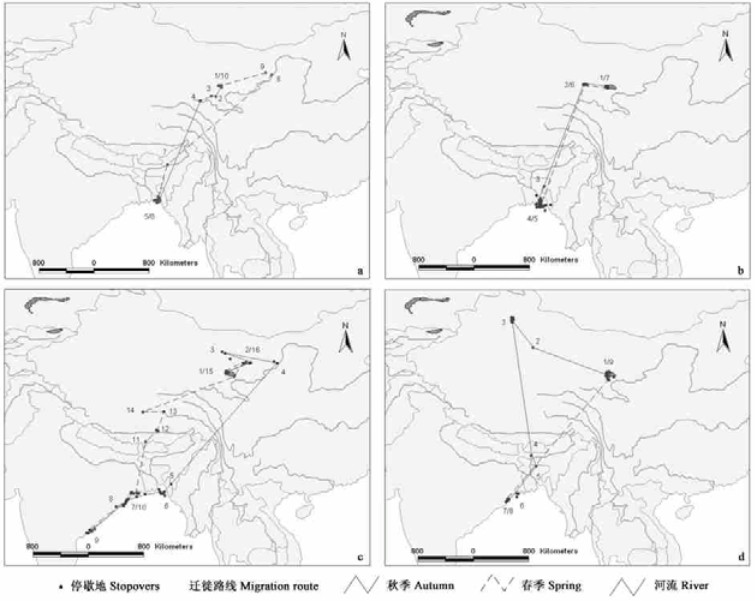

2 结果与分析 2.1 66187号渔鸥的迁徙以秋、冬季节和春、夏季节的“日有效位点"作迁徙路线图,无论秋、冬季节还是春、夏季节其明显地点都有5处。地点1和10为繁殖地青海湖,地点5和6为越冬地孟加拉湾(图 1a)。结合ARGOS公司提供的日期,66187号渔鸥的全年活动情况大致是:离开青海湖的日期为2006年8月14日,8月15日到达兴海县温泉镇的山谷溪流湿地,逗留23 d;9月6日离开温泉镇,飞经都兰县,9月10日到达青海省玛多县扎陵湖。在扎陵湖逗留到10月29日(49 d),10月30日离开,于11月3日到达越冬地孟加拉湾。从繁殖地青海湖到越冬地孟加拉湾,飞行1 844 km,历时81 d。青海省兴海县温泉镇的山谷溪流湿地,青海省玛多县扎陵湖是渔鸥秋季迁徙途中的重要停歇地。

|

图 1 4只渔鸥的迁徙路线和停歇地 Figure 1 The migration route and stopovers of the four Great Black-headed Gulls a.渔鸥66187 Gull No. 66187:1,10.青海湖Qinghai Lake; 2.青海兴海温泉湿地Wenquan wetland, Xinghai, Qinghai Province; 3.青海都兰Dulan, Qinghai Province; 4.青海玛多扎陵湖Zaling Lake, Qinghai Province; 5,6.孟加拉湾Bengal Bay; 7.印度提斯普尔Tezpur, India; 8,9.宁夏银川黄河湿地Yellow River Wetland, Yinchuan, Ningxia. b.渔鸥66189 Gull No. 66189:1,7.青海湖Qinghai Lake; 2,6.可鲁克湖Keluke Lake; 3.孟加拉国婆罗门巴里亚Brahmanbria, Bangladesh; 4,5.孟加拉湾Bengal Bay. c.渔鸥66190 Gull No.66190:1,15.青海湖Qinghai Lake; 2,16.甘肃民勤红崖山Hongyashan, Minqin, Gansu Province; 3.甘肃高台Gaotai, Gansu Province; 4.宁夏银川黄河湿地Yellow River Wetland, Yinchuan, Ningxia; 5.孟加拉国戈尔诺普利Karnaphuli, Bangladesh; 6,10.孟加拉湾Bengal Bay; 11.西藏亚东Yadong, Tibet; 12.西藏曲水Qushui, Tibet; 13.西藏安多Anduo, Tibet; 14.西藏色林错Selincuo, Tibet. d.渔鸥66191 Gull No.66191; 1,9.青海湖Qinghai Lake; 2.新疆若羌Ruoqiang, Xinjiang; 3.新疆昌吉Changji, Xinjiang; 4.印度阿里布尔杜阿尔Alipur Duar, India; 5.孟加拉国内德罗戈纳Netrakona, Bangladesh; 6,8.孟加拉湾Bengal Bay. |

66189号渔鸥秋、冬季节和春、夏季的“日位点"散布比较分散,“日参考位点”较多,但“日有效位点",仍然比较集中。只根据“日有效位点"作出的迁徙路线图见图 1b,结合日期和地图,66189号渔鸥的全年活动情况是:2006年8月2日离开青海湖,8月3日到达250 km外的可鲁克湖,行政区划属青海省德令哈市。在可鲁克湖逗留到10月30日(88 d),10月31日离开,11月2日到达孟加拉国的某湿地(24.055° N,91.619° E),11月3日离开,11月4日到达孟加拉湾,在此处一直栖息至3月17日,共164 d。无论在可鲁克湖还是在孟加拉湾,每隔几天都会收到卫星跟踪的信息。可以相信,孟加拉湾是稳定的越冬地,可鲁克湖是重要的秋季迁徙中途地。

66189号渔鸥3月18日离开越冬地,3月19日已经到达青海境内。于22日,最晚24日到可鲁克湖。3月24日以后在可鲁克湖和青海湖之间游荡,5月12日稳定生活在青海湖。所以可鲁克湖既是重要的秋季迁徙中途地,也是重要的春季迁徙中途地。

2.3 66190号渔鸥的迁徙从青海湖算起,66190号渔鸥明显的秋、冬季活动地点有7处,其名称和位置依次是青海湖、甘肃省民勤县红崖山水库、甘肃省高台县马尾湖水库、宁夏银川附近黄河湿地。以后的1个地点在孟加拉国(戈尔诺普利Karnaphuli),另2个地点在孟加拉湾。春、夏季的明显活动地点有9处,前3个地点都在孟加拉湾, 以后依次是我国西藏亚东、曲水、安多、那曲地区色林错、青海湖和甘肃省民勤县红崖山水库(图 1c)。

结合电子地图可以看出,66190号渔鸥于2006年8月9日离开青海湖,向东北方向飞行约300 km到达甘肃省民勤县红崖山水库。从8月10日至10月28日,至少近80 d(整个11月无信息)的时间一直以红崖山水库为中心游荡。向西南方向曾返回青海湖(5 d),向西北方向访问过甘肃省高台县马尾湖水库(4 d),向东偏北方向到过宁夏银川附近的黄河湿地(24 d)。由银川附近的黄河湿地向南迁徙,到达越冬地孟加拉湾的日期是12月3日。从青海湖到孟加拉湾历时116 d,重要停歇地是甘肃省民勤县红崖山水库,其次是宁夏银川附近的黄河湿地及甘肃省高台县马尾湖水库。由于缺少11月的信息,到达越冬地的日期、路线及历经的时间仅供参考。

66190号渔鸥3月30日离开孟加拉湾,4月17日到达青海湖,春季迁徙历时18 d,在西藏自治区多处停留(图 1c)。值得注意的是渔鸥春季仍在甘肃省民勤县红崖山水库逗留40多天,可见此处也是春季迁徙的重要停歇地。笔者曾实地考察,甘肃高台和民勤附近的湿地,都是人工水库。特别是这只渔鸥,捕捉时是当年出生的幼鸟。春、秋2季都在繁殖地周围游荡是否为幼鸟的迁徙特性,应该继续深入研究。

2.4 66191号渔鸥的迁徙依据“有效位点"画出的迁徙路线图,秋、冬季的明显地点可分为7处,前3处在我国境内,依次是青海湖、新疆若羌和新疆昌吉自治州的五家渠。以后2处在印度和孟加拉,最后2个地点在孟加拉湾。春、夏季的明显地点可分为2处,分别是孟加拉湾和青海湖(图 1d)。

66191号渔鸥2006年8月2日仍在青海湖,4日飞到新疆若羌县,6日到了新疆昌吉州境内。离开青海湖后的渔鸥直飞西北,长时间在新疆逗留,至少到10月28日(约83 d)。以后长达20 d没有任何信息,11月19日已经到达印度阿里布尔杜阿尔,第2 d到达孟加拉国的内德罗戈纳,11月22日到达越冬地孟加拉湾。分段计算,绕经新疆南迁到孟加拉湾的距离约为4 200 km,历时86 d(8月3日至10月28日)或108 d(至11月22日)。新疆昌吉州五家渠市多个水库是重要的中途停留地,至少停歇了83 d。

2月7日此鸟沿孟加拉湾南移,3月16日仍在孟加拉湾活动,23日便到达青海湖。如果推测3月17日离开,则南迁历时6 d,飞行距离2 100多km。

3 讨论利用人造卫星对候鸟的研究正式开始于20世纪80年代末期。研究的主要目的有2个:一是对跟踪对象进行保护,通过揭示候鸟的迁徙路线,确定对象的繁殖地、停歇地、越冬地等,从而对它们进行有效地保护(Higuchi et al., 1996;Kanai et al., 1997);二是对跟踪对象进行生物学研究,如对摄食习性、食物量、孵卵和雏鸟生长期(Jouventin et al., 1990;Chong et al., 1992;Higuchi et al., 1996)。本文采用卫星跟踪技术来确定青海湖候鸟的中途停歇地和越冬地,除了上述2个目的以外,更为重要的是为了对这些地点加强禽流感的监测和防控。

在5只跟踪的渔鸥个体中,66188号于释放10 d后发现死亡。另外,66190和66191号在迁徙过程中,信号分别中断了30 d和20 d。就此问题经过与法国ARGOS公司和生产厂商即美国Microwave Telemetry公司讨论后,初步认为是由于发射器可能被泥土所覆盖,而不能得到充分的光照,长时间得不到充电的缘故。因为在这段时间内AGROS传输的数据表明发射器的电压都较低,不能对跟踪的个体进行有效定位。

本次研究表明,青海湖渔鸥在南迁之前,可能存在一段较长时间的游荡期,如66189号在青海湖西部250 km处的德令哈可鲁克湖游荡;66190号是幼鸟,在甘肃的民勤和宁夏银川一带游荡;66191号在新疆若羌和昌吉一带游荡。幼鸟在游荡期与成鸟相比,活动地点很不稳定,如成鸟66189号稳定在可鲁克湖一带,66191号稳定在新疆昌吉一带,而幼鸟66190号在游荡期间的主要停歇地是甘肃民勤和宁夏银川,也曾去过甘肃高台、青海苦海等地,只是停留时间较短。从跟踪结果来看,幼鸟在游荡期的活动范围相对较大。初步分析认为,可能是幼鸟对周围环境比较陌生,试图要寻找更好的停歇地点的缘故,这与其他许多研究结果是一致的(Stolt et al., 1992;Mikael et al., 2001)。

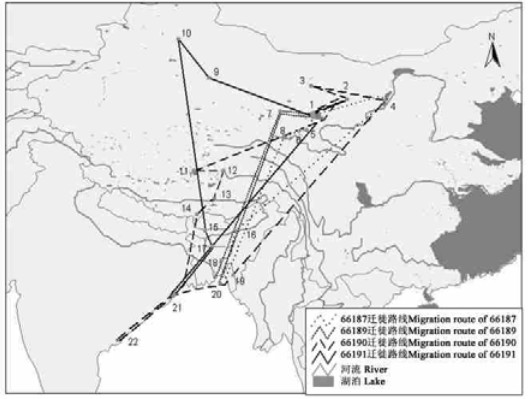

综观青海湖繁殖渔鸥的迁徙,可以看出在繁殖地青海湖与越冬地孟加拉湾之间有一明显的迁徙通道(flyway)。迁徙通道的北端宽约1 700 km,跨越新疆、内蒙、甘肃和宁夏4个省(或自治区)。南北长(宁夏银川黄河湿地至孟加拉湾越冬地南端)约3 300 km,地跨我国新疆、青海和西藏等省和自治区,以及印度和孟加拉国局部地区(图 2)。有关青藏高原渔鸥迁徙及栖息地选择和利用情况应开展深入研究。

|

图 2 青海湖繁殖渔鸥的迁徙通道 Figure 2 The flyway of Great Black-headed Gulls bring in Qinghai Lake |

1) ARGOS公司提供的信息表明,渔鸥最早离开青海湖繁殖地的时间是2006年8月2日,最后一只在8月14日。离开青海湖后没有直接飞往越冬地,而是在青海湖周围游荡或停留。逗留时间较长的地点有青海省兴海县山谷溪流湿地,玛多县扎陵湖,德令哈附近的克鲁可湖、甘肃民勤的红崖山水库、高台县马尾湖水库、宁夏银川附近的黄河湿地及新疆昌吉州五家渠附近的池塘和水库。游荡或逗留地点距离青海湖最近约200 km,最远1 300 km,逗留时间最长达80余天。

2) 卫星跟踪的4只渔鸥的越冬地点都在孟加拉湾,与青海湖间的直线距离约2 100 km。最早到达越冬地的日期是2006年11月3日,最迟2006年12月3日,历时81~117 d。对于绕道飞行的个体,秋季迁徙的实际飞行距离最少4 100 km。

3) 渔鸥在孟加拉湾的居留时间长达4个月(118~149 d)。最早离开的时间是2007年3月1日,最迟3月30日。最早返回青海湖的日期是3月23日,最迟4月17日。除1只以外,其他3只渔鸥的春季迁徙路线多与秋季不同,其中1只很可能不间断飞行,因为完成直线距离2 100 km的春季迁徙只用6 d。另外3只分别历时15、18和32 d。历时32 d的渔鸥先到宁夏逗留20 d再返回青海湖。所以宁夏银川附近的黄河湿地以及德令哈附近的克鲁可湖是春季迁徙的重要地点。

4) 本次卫星跟踪的4只渔鸥中只有1只幼鸟,笔者没有单独讨论。1只渔鸥11月全月没有信息,太阳能电池没有连续工作(每工作10 h,关闭48 h)。所以,逐日判断渔鸥的全年活动可能有较大误差。

陈克林, 严旬. 1994. 湿地保护与合理利用指南. 北京: 中国林业出版社, 1-227.

|

张孚允, 高元洪, 王侠. 1987. 青海地区候鸟迁徙研究初报. 野生动物, 46(1): 28-29. |

郑杰, 何玉邦. 2006. 对青海湖区野生鸟类禽流感疫情防控的几点思考. 青海野生动植物保护, (1): 23-26. |

中国科学院兰州分院, 中国科学院西部资源环境研究中心. 1994. 青海湖近代环境的演化和预测. 北京: 科学出版社, 1-270.

|

Chong J, Higuchi H, Pak U. 1992. The migration routes and the important resting areas of cranes in the Korean Peninsula. Strix, 11: 21-34. |

Higuchi H, Ozaki K, Fujita G, et al. 1996. Satellite tracking of White-naped Crane migration and the importance of the Korean Demilitarized Zone. Conserv Biol, 10: 806-812. DOI:10.1046/j.1523-1739.1996.10030806.x |

Jouventin P, Weimerskirch H. 1990. Satellite tracking of Wandering Albatroses. Nature, 343: 746-748. DOI:10.1038/343746a0 |

Kanai Y, Sato F, Ueta M, et al. 1997. The migration routes and important rest sites of Whooper Swans satellite-tracked from northern Japan. Strix, 15: 1-13. |

Mikael H, Nils K, Thomas A. 2001. Satellite tracking of Swedish Ospreys Pandion haliaetus: autumn migration routes and orientation. Journal of Avian Biology, 32: 47-56. DOI:10.1034/j.1600-048X.2001.320107.x |

Soma M. 1994. Location errors in satellite tracking migratory birds//Higuchi H, Minton J. The Future of Cranes and Wetlands. Wild Bird Society of Japan, Tokyo, 55-56.

|

Stolt B O, Ekstrom L, Fransson T, et al. 1992. Report on Swedish Bird Ringing for 1990. Swedish Museum of Natural History, Bird Ringing Centre, Stockholm.

|

2008, Vol. 44

2008, Vol. 44