2. 中国科学院国家空间科学中心空间科学与深空探测规划论证中心, 北京 100190

谈到太空探索,我们或许会想到1958年7月29日成立的美国国家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration,NASA)、1975年5月30日成立的欧洲航天局(European Space Agency,ESA)、苏联和美国的太空竞赛,或者中国最新的嫦娥四号卫星。而作为欧洲文艺复兴发源地的意大利,其实在航天领域也成就斐然。

1.1 意大利早在1960年代就独立研制和运行人造卫星意大利为世界空间研究和探索做出了重要贡献。早在1963年4月和8月,意大利先后发射了圣马可试验卫星1号(San Marco Test 1)和2号(Test 2)。1964年12月15号,意大利工作团队在美国弗吉尼亚州沃洛普斯岛的发射场(Wallops Flight Facility)发射了圣马可1号(San Marco 1)(图 1)[1],用于开展大气和电离层研究,成为世界上继苏联和美国之后第3个独立研制和运行人造卫星的国家[2]。圣马可2号在从位于肯尼亚的San Marco发射台(后更名为路易吉·布罗格里奥航天中心)发射,这是世界上首次从海上发射平台发射人造卫星[3]。1964—1988年,圣马可卫星系列共发射5颗,均搭载NASA侦察兵系列(Scout)4级固体小型运载火箭升空。

| (图片来源:意大利新闻网(ANSA)和NASA戈达德国图书馆) 图 1 纪念圣马可1号人造卫星的邮票(左)及圣马可1号(右) |

作为ESA的主要成员国,意大利是仅次于法国和德国的第三大贡献者,为空间研究和探索做出了重要贡献。

1988年,为统一和优化意大利的空间政策战略,意大利航天局(Agenzia Spaziale Italiana,ASI)成立,具体负责国家空间探索的经费预算管理和国内外的相关机构间协调,并代表意大利政府及其附属机构,参与ESA的项目。ASI总部位于罗马,包括3个直属中心(图 2):位于马泰拉市的朱塞佩·科伦布空间大地测量中心(Centro di Geodesia Spaziale Luigi Colombo)、位于撒丁岛卡利亚里市的深空测控站(Sardinia Deep Space Antenna,SDSA)以及位于罗马的空间科学数据中心(Space Science Data Center)。另外,还包括位于非洲肯尼亚海岸的路易吉•布罗格里奥航天中心(Luigi Broglio Space Center,BSC)等。其中,路易吉•布罗格里奥航天中心从1988年之后,只作为地面站投入使用,用于跟踪美国、欧盟、中国和意大利的卫星和接收卫星数据。

|

图 2 意大利ASI总部和中心的分布示意 |

在ESA实施的火星快车、金星快车等著名深空探测任务中,ASI贡献了多台套重要的有效载荷,获取了大量宝贵的科学探测数据,拓展了人们对太阳系和行星科学的认知。多名意大利航天员成为ESA载人航天家喻户晓的明星人物。

2 意大利有悠久的空间科技发展历史 2.1 14—18世纪:中国火药成就意大利“火”箭14世纪东西方交流活跃,中国和欧洲往来密切。火药发明于中国唐朝(618—907年),在宋代(960—1279年)广泛应用于战争[4]。据刘基和焦玉所著的《火龙经》记载,中国的原始火箭是将火药绑于箭竿上用于推进箭矢与纵火的兵器。火药经蒙古大军西征传至欧洲后,“中国喷火龙”,即“火”箭,于1380年在意大利热那亚和威尼斯的基奥贾(图 3)战争中首次使用[2]。在当时的意大利“海上共和国”,即中世纪意大利沿海地区一批繁荣的城市国家中,热那亚和威尼斯是其中最强大的共和国。这场旨在保护自身贸易网络的战争以热那亚投降告终。

| (图片来源:patrimonio.cittametropolitana.ve.it) 图 3 基奥贾的遗迹——贝贝塔 |

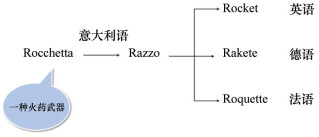

据考证,这不仅是欧洲军事史上第1次出现的火药兵器,同时该火药兵器的名称“Rocchetta”也是欧洲语言(英语、法语和德语)中“火箭”的词源(图 4)。在这次战争中,位于意大利北部基奥贾市的贝贝塔就是被这种火器所摧毁[2]。

|

图 4 “Rocket”(火箭)词源考证 |

虽然存在军事斗争,但是14世纪初—18世纪亦是繁荣的文艺时代。于16世纪达到文艺复兴顶峰的托斯卡纳省不仅成为了当时建筑、雕刻、文学、哲学等的摇篮,也成为了烟花发展中心。随着东西方文化的交流,烟火技术逐渐传播到全欧洲。17世纪,欧洲有2个烟火弹中心,分别是意大利的那不勒斯和德国的纽伦堡[5]。火箭火药在13—14世纪的欧洲主要用于文化娱乐,军用的火箭和兵器并不多,到19世纪才看到军用“火”箭的技术发展和广泛使用。

2.2 19世纪:现代火箭的雏形——新版的军用火箭17世纪,意大利海上共和国的权力和权威一落千丈,国家主义意识越来越强烈,统一运动此起彼伏。此时的东方中国,清朝(1636—1912年)推翻了明朝(1368—1644年)。同时,作为自1789年法国大革命所引发的战争的延续,拿破仑战争(1803—1815年)爆发。经过拿破仑战争,欧洲军队的火炮使用方法经历了重大变革。由于军队制度改革,火箭的使用次数不断地增加,战争的规模得以扩张。

英国发明家和火箭火炮研究人员威廉•康格里夫(Sir William Congreve,1772—1828年)经过几年的探索,于1805年采用新型火药制造出了一种实用火箭,质量14.5 kg,箭长1.03 m,直径0.1 m,并且装了一根4.9 m长的平衡杆,射程可达1800 m。该火箭在英国击败拿破仑军队的战争中立下了一定战功[6]。

意大利的独立战争也使用了这种康格里夫火箭。当时,意大利除了海上共和国外,还包括撒丁王国、由奥地利帝国控制的伦巴第-威尼托王国和一些小城市,以及梵蒂冈和两个西西里王国。为了争取民族独立、国家统一,在经历了两次独立战争(1848—1849年、1859—1860年)后,1861年3月意大利王国宣布成立。至此,除威尼斯仍由奥地利统治、罗马处于法国教皇统治下外,意大利基本实现了统一。1866—1870年第3次独立战争后,意大利收复了威尼斯和罗马,实现领土统一。在这些战争中,意大利和奥地利双方都使用了火箭,但因为康格里夫火箭的制导还不精确,其实对战争的贡献也不大[7-8]。

2.3 20世纪70年代前的空间研究1946年,意大利共和国成立,并于第二次世界大战后开展了轰轰烈烈的重建工作。在1947年巴黎和约的限制下,随着1957年国际地球物理年(International Geophysical Year,IGY)的成功举办,以及同年苏联发射了人类第1颗人造卫星斯普特尼克1号(Sputnik-1),NASA于1958年建立,意大利也开始推动科学研究,加强对工业的支持。关于意大利航天航空工业发展,1946—1960年,意大利依赖美国的资金和帮助;1960年代后,意大利和美国则是互相补充的模式。

意大利的国家空间计划可以追溯至1959年建立的空间研究委员会(Commissione per le Ricerche Spaziali,CRS),该委员会1969年开始组织机构调整,最终于1974年解散[9]。该委员会组建同年,即发起了意大利空间研究计划。政府开始为空间研究划拨大批资金。1960年4月,CRS和NASA签署一份谅解备忘录,意-美空间关系开启了新时代。

1964年3月20日建立的欧洲空间研究组织(European Space Research Organisation,ESRO)和1962年成立的欧洲运载火箭开发组织(European Launcher Development Organisation, ELDO),是ESA的前身。CRS代表意大利参加了这两个机构。1968年,在意大利佛拉斯卡帝市建立了欧洲空间研究所(European Space Research Institute,ESRIN),开展空间地球观测,它是目前ESA的5个重要中心之一。1975年,ESA成立,意大利成为其10个创始成员国之一。

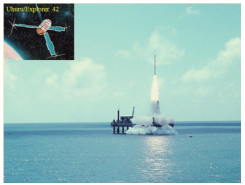

路易吉·布罗格里奥航天中心(图 5)于1967年投入使用,1967—1988年用于发射国内外火箭,共发射了20颗卫星。中心由3个平台和2艘后勤保障船组成,靠近肯尼亚的马林迪镇(Malindi),是世界最早的海上固定卫星发射平台。该航天中心源于一项名为“圣马可”(San Marco,意为“神圣的象征”)的空间研究计划,该计划则基于1962年9月7日罗马大学与NASA签署的一份谅解备忘录。3个平台中,San Marco为新建发射台,另外2个平台是由意大利国家碳化氢公司(Ente Nazionale Idrocarburi,ENI)的石油平台改建而成的Santa Rita 1号和2号控制发射指挥所。该航天中心最初名为San Marco赤道发射场,后以意大利航天先驱路易吉· 布罗格里奥的名字命名。

| 1970年发射了NASA的小型X射线天文探测卫星乌呼鲁(Uhuru/Explorer 42)卫星,助力意裔美籍天体物理学家里卡尔多·贾科尼(Riccardo Giacconi)获2002年诺贝尔物理学奖 图 5 路易吉·布罗格里奥航天中心 |

1970—1980年代,意大利经济发展速度放缓,影响了对空间研究的投入。1977年,意大利首颗通信卫星,即意大利工业研究卫星(Satellite Italiano per la Ricerca Industriale Operativa,SIRIO),从位于美国佛罗里达州卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心升空[10],为意大利首个国家空间计划铺平了道路。值得一提的是,SIRIO卫星还曾用于意大利和中国的一些实验,包括双方报刊的远程传输等。1985年,意大利将SIRIO卫星捐赠给了中国[2]。

意大利首个国家空间计划启动于1979年,覆盖了通信、火箭推进、轨道飞行、地球遥感和X射线天文等领域,具体包括5个项目:(1)Italsat F1和F2通信卫星,作为SIRIO卫星的接班卫星;(2)意大利研制临时级(Italian Research Interim Stage,IRIS);(3)绳系卫星系统(Tethered Satellite System,TSS);(4)激光地球动力学卫星(LAser GEOdynamic Satellite,LAGEOS)2号;(5)Beppo X射线天文卫星(Beppo Satellite per Astronomia a raggi X,BeppoSAX)。其中,IRIS是自旋稳定固体火箭上面级,用于连接NASA的空间运输系统(STT)[11],ASI成立后,由其资助和管理。

绳系卫星系统(Tethered Satellite System,TSS)的概念由意大利数学家和工程师朱塞佩·贝皮·科伦布(Giuseppe 'Bepi' Colombo)提出,旨在用一根长长的绳子支持航天器在轨道平台上飞行。他向NASA和ASI提出了这一概念,并渐渐发展为绳系卫星系统。该项目搭载于1992年发射的STS-46和1996年发射的STS-75航天飞机任务。

关于朱塞佩·贝皮·科伦布,需要指出的是,除提出TSS概念外,他还在研究中发现,NASA水手10号(Mariner 10)在飞越水星后,其轨道周期几乎是水星自转周期的两倍,于是建议可以再次实现飞越水星。美国喷气推进实验室(JPL)研究证实了这一点。目前人类关于水星的所有知识,几乎都来自于1974—1975年水手10号的多次轨道飞行,而这些都是由科伦布的计算所启发。ESA和日本联合水星探测任务“Bepi Colombo”就是以他的名字命名,已于2015年8月15日发射升空,目前仍在轨进行科学探测[12]。

LAGEOS 2号卫星由ASI研制,直径60 cm,重405 kg,于1992年搭载美国航天飞机发射,旨在监测地壳运动[13]。LAGEOS 2号基于LAGEOS 1的设计,后者由NASA设计并于1976年发射,是首颗专门致力于研究高精度激光测距的卫星,首次获得了未受到来自卫星轨道和阵列误差影响的激光测距数据[14]。

Beppo SAX射线天文卫星由意大利和荷兰联合研制,在研究伽玛射线暴的起源方面扮演了关键角色。该卫星的科学载荷由意大利国家研究委员会(Consiglio Nazionale delle Ricerche,CNR)和阿莱尼亚宇航公司(Alenia)研制,卫星运行由ASI和荷兰航天局(NIVR)负责[15]。该卫星以意大利天文学家朱塞佩·欧西里尼的简称“Beppo”命名(意大利文:Giuseppe"Beppo"Occhialini)。

2.4 意大利的现代空间科学与载人航天发展在空间探索方面,ASI参加过许多行星际/深空探索任务,如卡西尼-惠更斯号土星探测器(Cassini-Huygens)、火星快车(Mars Express)、火星勘测轨道器(MRO)和金星快车(Venus Express)任务等。

卡西尼-惠更斯号是NASA、ESA和ASI的联合任务,于1997年10月发射,2004年抵达土星,旨在对土星系进行探索。其中,意大利提供了卡西尼轨道器的高增益通信天线,并支持了惠更斯着陆器科学仪器的研制[16]。值得一提的是,“卡西尼”即以意大利科学家乔凡尼·多美尼科·卡西尼(Giovanni Domenico Cassini, 1625—1712)命名,他发现了土卫八(Iapetus)、土卫五(Rhea)、土卫三(Tethys)和土卫四(Dione)等[17]。

ESA火星快车任务于2003年6月发射,意大利研制了其7个科学仪器中的2个:一个是行星傅立叶光谱仪(Planetary Fourier Spectrometer,PFS),旨在确定火星大气的成分和结构;另一个是火星地下及电离层高级探测雷达(Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding,MARSIS),旨在测绘火星地表以下几千米的结构、探测火星电离层[18]。

NASA火星勘测轨道器于2005年8月发射,其中,意大利研制了浅表雷达(shallow subsurface radar,SHARAD),旨在寻找火星地下1 km深度的液态或冰冻水[19]。

ESA金星快车任务于2005年11月发射,其7个科学仪器中,意大利主导了2个仪器的研制,即可见光和红外热成像光谱仪(VIRTIS)以及行星傅里叶光谱仪(PFS)。前者由意大利国家天体物理研究所的行星际空间物理研究所(Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario-Istituto Nazionale di Astrofisica,IFSI-INAF)主导,旨在研究40 km高度大气的成分;后者由意大利国家研究委员会空间天体物理学和宇宙物理研究所(CNR-IASF)及法国的巴黎天文台共同主导,旨在以高精度测量55~100 km高度大气的温度[20]。

火星生命探测计划(ExoMars)是ESA和俄罗斯联合任务,包括2016微量气体火星轨道器(ExoMars 2016/TGO)和2022火星车(ExoMars 2022 rover)两项任务。在2016任务的4个科学仪器中,意大利参与了天底与掩日光谱仪(Nadir and Occultation for MArs Discovery,NOMAD)和彩色立体表面成像系统(Colour and Stereo Surface Imaging System,CaSSIS)的研制工作[21]。2022任务中,意大利负责了组装、维护运行和泄漏测试等工作[22]。

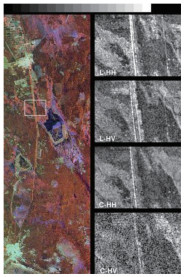

载人航天空间科学与应用是意大利空间科技发展的又一亮点。作为有效载荷专家,意大利宇航员Franco Malerba于1992年7月乘阿特兰蒂斯号航天飞机参与了NASA STS-46任务,成为首位意大利籍宇航员。1994年4月,旨在推动地球测绘发展的星载成像雷达(Spaceborne Imaging Radar,SIR)计划是NASA、德国宇航中心(DLR)和ASI的联合任务。搭载美国奋进号航天飞机升空后,借助该任务的合成孔径雷达(SIR-C/X-SAR)技术,位于中国西北部沙漠地区的、兴建于1300多年前一段长达75 km的隋朝长城首次进入现代人的视界——它与600年前修建现仍高耸于地面的明长城基本平行,但已被几个世纪的风沙掩埋于地表之下[23-24](图 6)。

| 图 6 借助星载成像雷达任务的合成孔径雷达技术拍摄的中国古长城(图片来源:NASA) |

ESA的载人航天队伍中有多名来自意大利的航天员。他们都有较长的国际空间站(ISS)驻留经历。意大利籍航天员卢卡•帕米塔诺(Luca Parmitano)参与了ESA 2013年起飞任务(Volare)和2019年超越(Beyond)任务。在2019年超越任务中,他成为在外太空担任以“宇宙”为主题的世界首位宇宙DJ(Disc Jockey),在国际空间站的太空舱内给观众带来一场绝无仅有的电子音乐表演(图 7)。

| (图片来源:BigCityBeats) 图 7 史上首位“太空DJ”卢卡•帕米塔诺 |

意大利籍航天员萨曼莎·克里斯托弗雷蒂(Samantha Cristoforetti)参与了2014年ESA未来任务(Futura),成为第1位意大利籍女性航天员,同时也是ESA的第3位女性航天员(图 8)。

| 图 8 2017年8月14日,萨曼莎·克里斯托弗雷蒂在中国烟台着舱内增压服开展海上救援训练(图片来源:ESA) |

意大利和中国在载人航天和民用航天领域已开展了近20年的合作,取得了一系列丰硕的成果。意-中合作是中国航天国际合作的重要内容,也是中欧空间科技合作的重要组成部分。

3.1 航天员培训、空间站设施等载人航天合作如火如荼2017年2月22日,在中国国家主席习近平与意大利总统赛尔焦•马塔雷拉见证下,中国载人航天工程办公室与ASI局长签署了《中国载人航天工程办公室与意大利航天局围绕中国空间站开展载人航天活动合作的协定》。双方将在空间科学实验研究、空间在轨设施、空间站支持与运营、实验载荷联合研制等方面推动开展载人航天交流与合作[25]。

意—中双方互派航天员前往对方基地训练。中国航天员叶光富于2016年前往意大利撒丁岛参加ESA为期15天的洞穴训练;2018年,意大利航天员萨曼莎和德国航天员马提亚斯·毛瑞尔(Matthias Maurer)在中国烟台与中国航天员一起进行了为期两周的训练[26-27]。

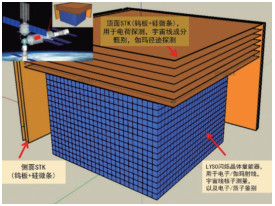

此外,ASI和中国科学院共同牵头了空间高能宇宙辐射探测设施(HERD,图 9)国际联合工作组,已召开了8次国际研讨会[28],并于2018年举行了HERD建议书联合评审会(图 10)。其中,意大利负责硅微条径迹探测器(STK)等部分科学载荷的研制。HERD将安装在中国空间站上,是未来中国空间站标志性的大型科学实验装置,计划于2025年发射[29],旨在开展暗物质的搜寻、原初宇宙射线各成分能谱的精细测量以及伽玛射线巡天观测[30]。

| 图 9 HERD设计示意(图片来源:HERD项目组) |

| 图 10 2018年5月11日HERD建议书联合评审会议在罗马举行 |

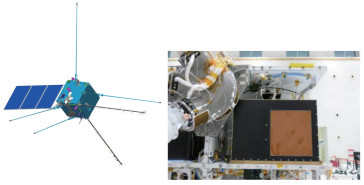

在民用航天方面,2013年9月,ASI与中国国家航天局(CNSA)签署《中国国家航天局与意大利航天局关于中国电磁监测试验卫星合作的谅解备忘录》。2018年2月2日,意大利利玛窦高能粒子探测器(HEPD,图 11)搭载中国电磁监测试验卫星张衡一号,从中国酒泉卫星发射中心发射升空。张衡一号搭载了3类8台有效载荷,是中国地震立体观测体系中第1个天基综合平台,主要用于获取全球电磁场、等离子体、高能粒子观测数据,总结地震电离层扰动特征,并对中国全境实施准实时观测,开展试验性地震短临监测,研究大震短临预测新方法等[31]。此次意中合作,也象征着两国将地震空间电磁监测与研究方面的合作推向了新的高度[32]。双方分别以两国古代先贤命名此次任务,彰显意中作为杰出文明的发源地,使命共担、探索太空,旨在传承和发扬人类文明。另外,中国电磁监测卫星(02星)的论证工作也正在加紧推进,将深化与ASI的进一步合作[33]。张衡一号卫星任务首席科学家申旭辉表示,无论是中意两国政府层面,还是科学家团队,在这个项目里都坚持追求科学、惠及全人类的合作精神。值得一提的是,意大利也已研制了地中海沿岸观测小卫星星座(COSMO-SkyMed),对中国的地震开展了监测等[34-35]。

| (图片来源:https://www.tifpa.infn.it/projects/limadou) 图 11 张衡一号(左)与利玛窦飞行件(右) |

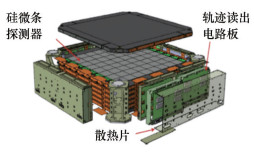

在科学卫星方面,瑞士日内瓦大学协同意大利国家核物理研究所(Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,INFN)的佩鲁贾(Perugia)分部、巴里(Bari)分部和萊切(Lecce)分部,与中国科学院高能物理研究所一起研制了于2015年12月17日发射升空的中国悟空号暗物质粒子探测卫星(图 12)上的硅阵列探测器(STK),该仪器用于对高能宇宙线电荷、入射方向的测量。悟空号是中国科学院空间科学战略性先导科技专项(一期)的首发星,旨在通过在空间高分辨、宽波段观测高能电子和伽玛射线,寻找和研究暗物质粒子等,在暗物质研究这一前沿科学领域取得重大突破。在悟空号首席科学家常进领导的科学团队中,来自意大利的科学家是重要成员,他们正在联合分析探测数据,希望能够早日发现暗物质的踪迹。迄今,悟空号首次发现宇宙高能电子TeV拐点及其TeV以上的精细结构等重大科学成果,并发表在《Nature》《Astroparticle Physics》《Science Advances》等期刊上[36-38]。

| 图 12 悟空号搭载的硅阵列探测器 |

另外,意大利参加了中国的增强型X射线时变与偏振空间天文台(eXTP)项目,负责设计大面积X射线准直望远镜阵列(LAD)有效载荷,并提供偏振测量X射线聚焦望远镜阵列(PFA)的读出专用集成电路(ASIC)。eXTP是中国发起和领导的、来自20多个欧洲空间科学发达国家参加的重大国际合作空间科学项目,旨在通过观测一奇二星(黑洞、中子星和夸克星),理解三极端(引力、密度和磁场)物理规律。该任务已在中国科学院空间科学先导专项的框架下结束背景型号研究(大致为NASA的Prephase A阶段),计划于2025年发射。

此外,意-中还于1991年在研究与和平利用外层空间合作方面签署了协定等。综上可见,意-中在航天领域开展了多种方式、卓有成效的合作,合作不断深入,收获了丰富的合作经验,彼此建立了友好、互信的合作关系。

4 意-中携手为人类探索太空做出重要贡献进入21世纪,意-中空间科技交流特别是空间天文学和空间地球科学等领域频繁互动,这既与早期火药西传、“西学东渐”一脉相承,也标志着两国在新时代探索浩瀚宇宙方面的合作更上一层楼。

4.1 意-中科技文化交流源远流长意-中两国的距离虽然遥远,然而在历史上曾互相传授过很多科学文化知识,共同促进了文明的进步。特别是进入大航海时代后,一些意大利传教士在西方自然和社会科学知识的传播活动中扮演了关键角色,也即中国所谓的“西学东渐”

意大利人马可·波罗(Marco Polo)的东方之旅是意中交往最著名的故事之一。1271年,马可·波罗跟随父亲和叔叔前往中国,历时约4年,于1275年(元至元12年)到达元朝(1271—1368年)首都。在中国游历17年后,他不但把丝绸和织锦带回家乡,更口述写出《马可·波罗游记》,引起了西方对东方的无限神往,其中激发了哥伦布(Cristoforo Colombo)和其他不少探险者和旅行家[39-40]。此外,威尼斯共和国的天主教修士弗拉·毛罗(Fra Mauro)绘制了早期的“世界地图”——弗拉·毛罗地图[41](绘制时间:1457—1459年)。

意大利传教士利玛窦(Matteo Ricci)于1577年(明神宗万历5年)被派往东方传教,于1584年定居于广东肇庆。1584年,利玛窦公开印行了中文标注的《山海舆地全图》,被誉为中国境内的世界地图始祖。中国人借此第1次有了全球地理的概念,了解了五大洲、四大洋的知识。此外,利玛窦还带来了很多西方科学知识,其中包括15卷本的欧几里得《原本》。《原本》是古希腊数学家欧几里得的重要数学著作,是构建知识体系的典范,也是西方数学的基础。1607年,明代数学家、政治家徐光启与利玛窦合作,将其前6卷的平面几何部分译成中文,并更名为《几何原本》,对中国数学的发展有着重大的意义。后9卷由英国人伟烈亚力(Alexander Wylie)与中国科学家李善兰合作,于1857年完成译本[42]。在介绍西方文化和科技知识的同时,利玛窦还首次将《论语》(Confucian texts)翻译成欧洲的拉丁文[43]。

西方传教士带来的天文学知识,对中国的历法产生了重大影响。他们曾被明朝崇祯皇帝任命为司天监人员,参与历法的修订。其中,意大利人龙华民(niccolo longobardi)、葡萄牙人罗雅谷(giacomo rho或jacques rho)、瑞士人邓玉函(johann schreck)、日耳曼人汤若望(johann adam schall von bell)等西方传教士参与翻译、编译或节译了哥白尼、伽利略、第谷、开普勒等著名欧洲天文学家的著作。《崇祯历书》大量引用哥白尼的《天体运行论》,第1次引入“地球”的概念,并于1634年正式完成编辑。清朝顺治皇帝将《崇祯历书》更名为《西洋新法历书》,且根据其数据编制历书,即时宪历,随后在全国范围内推行。现行的中国农历(或称夏历)的基本标准,实际上就来自时宪历[44]。

意大利传教士龙华民于1597年来到中国,1626年刻印出《地震解》一书。虽然《地震解》的理论水准与现代地震学相差甚远,却是中国首次以科学的态度阐释地震现象,该书亦首次引述了地震等级的概念,具有开创性意义[45]。

4.2 意-中现代人才交流不断扩大意大利与中国在载人航天和民用航天领域开展了广泛和深入的人才交流,涉及航天员训练、载荷搭载和研制、科学数据分析以及学术研讨等活动。如悟空号卫星的科学团队中,来自意大利佩鲁贾大学、巴里大学的10余名科学家在硅探测器的研制、欧洲核子中心(CERN)束流标定实验以及数据分析方面与中方人员开展了合作。

双方也在国际机构建设和运行方面有着多层次的交流。来自意大利的高能天体物理专家方默锐(Maurizio Falanga)曾担任国际空间科学研究所-北京分部(ISSI-BJ)执行所长,组织策划了多个科学卫星任务的国际论证工作等[46]。目前在ISSI-BJ开展国际公共关系和相关编辑工作的白劳拉(Laura Baldis)也来自意大利。

双方也积极推动科学界的交流。张双南研究员曾于2009年获意大利费拉拉(Ferrara)大学“哥白尼科学家奖”[47],王贻芳院士于2018年被授予“意大利之星”荣誉中的指挥官勋章(commander)[48]等;截至2019年,共有5位意大利专家获得中华人民共和国国际科学技术合作奖,其中2位来自空间科技领域,分别是雷达遥感专家法比奥•洛卡(Fabio Rocca)和粒子物理专家卡罗•鲁比亚(Carlo Rubbia)。法比奥•洛卡致力于雷达干涉测量技术在中国对地观测及地球科学领域的应用和推广,于2013年获奖;1984年诺贝尔物理学奖得主卡罗•鲁比亚大力推动CERN与中国的合作,助力中国高能物理实验,于2015年获奖[49]。以上奖项承载着意—中双方对空间科技界高层次交流的深度认可。

4.3 “一带一路”推动进一步合作,谱写空间探索新篇章意大利作家莫拉维亚曾说过:友谊不是偶然的选择,而是志同道合的结果。千年丝路,跨越古今。2019年3月23日,意大利与中国政府发布了关于加强全面战略伙伴关系的联合公报,签署政府间关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录,深化空间科学、深空探测和载人航天等领域的合作[50]。

意大利成为首个加入“一带一路”倡议的7国集团(G7)成员国。关于意中“一带一路”建设,旨在促进互联互通,加强“一带一路”倡议同泛欧交通运输网(TEN-T)等的对接,深化在港口、物流和海运领域的合作。目前,中国正在加快“一带一路”空间信息走廊建设,旨在依托通信、遥感、导航卫星等空间基础设施,与沿线国家在空天一体化、高效互联的空间信息通道等方面开展合作[51]。期待未来意中两国在建设空间信息走廊、共享共用以及空间产业合作方面有更深入合作,实现空间信息互联互通,共同应对防灾减灾等重大挑战,并实现相关产业贸易互通[52]。

4.4 意-中空间科技合作的启示国际社会在科技交流与合作中发展进步。在古代,意中两国之间有着悠久的科技人文交往历史。目前,双方亦在科学卫星、载人航天和民用航天等领域开展了多种方式且卓有成效的合作。回眸过往,展望未来,有几点启示值得借鉴。

一是尊重文明的多元性,华夏农耕文明和西方海洋文明互鉴,意-中共同推动东西方文明的繁荣进步。二是各层次人员交流不可或缺。无论是从民间的学生培养、业界航天员培训、科学家交流还是政府高层领导的互动,都为两国空间科技合作营造了良好的氛围。三是以共同感兴趣的项目为纽带,促成两国实质性务实合作。空间科技任务投入通常都很大,意中合作取长补短,彼此支持,实现了投入产出比最大化,为两国带来了实实在在的好处。

得益于两国高层的重视和两国民众的彼此认可,随着两国加强全面战略伙伴关系,意-中必将进一步深化空间科学、月球与深空探测和载人航天等领域的合作,携手为人类和平利用太空做出新的重要贡献。

| [1] | San Marco 1, 2(A, B)[EB/OL].[2020-09-15]. https://space.skyrocket.de/doc_sdat/san-marco-1.htm. |

| [2] | Caprara G. Storia italiana dello spazio:Visionari, scienziati e conquiste dal XIV secolo alla stazione spaziale[M]. Milano:Saggi Bompiani, 2012. |

| [3] | 53 anni fa il lancio del satellite San Marco 2[EB/OL].[2020-11-06]. https://www.media.inaf.it/2020/04/26/satellite-san-marco. |

| [4] | Needham J. Science and civilization in China-volume 1:Introductory orientations[M]. Cambridge:Cambridge University Press, 1954. |

| [5] | Pirotecnica[EB/OL].[2020-11-05]. https://www.treccani.it/enciclopedia/pirotecnia_%28Enciclopedia-Italiana%29/. |

| [6] | The history of rockets and military rocketry[EB/OL].[2020-09-23]. http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/rpav_rocket.html#Congreve. |

| [7] | McCaig A D. The soul of artillery:Congreve's rockets and their effectiveness in warfare[J]. Journal of the Society for Army Historical Research, 2000, 78(316):252-263. |

| [8] | The Congreve rocket:Britannia's red glare[EB/OL].[2020-09-23]. https://warfarehistorynetwork.com/2018/12/17/thecongreve-rocket-britannias-red-glare. |

| [9] | CRS[EB/OL].[2020-09-23]. http://www.astronautix.com/c/crs.html. |

| [10] | Sirio 1, 2[EB/OL].[2020-09-23]. https://space.skyrocket.de/doc_sdat/sirio-1.htm. |

| [11] | IRIS-LAGEOS 2 mission[EB/OL].[2020-09-23]. https://commons.erau.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=3286&context=space-congress-proceedings. |

| [12] | Giuseppe ‘Bepi’ Colombo:Grandfather of the fly-by[EB/OL].[2020-10-22]. https://www.esa.int/About_Us/ESA_history/Giuseppe_Bepi_Colombo_Grandfather_of_the_fly-by. |

| [13] | La sfida dello spazio[EB/OL].[2020-10-22]. https://www.treccani.it/enciclopedia/la-sfida-dello-spazio_%28IlContributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Tecnica%29. |

| [14] | LAGEOS 1, 2[EB/OL].[2020-10-22]. https://space.skyrocket.de/doc_sdat/lageos.htm. |

| [15] | Boella G, Butler R C, Perola G C, et al. BeppoSAX, the wide band mission for X-ray astronomy[J]. Astronomy and Astrophysics Spplement Series, 1997, 122:299-307. |

| [16] | International collaboration[EB/OL].[2020-10-26]. https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Cassini-Huygens/International_collaboration. |

| [17] | Cassini-Huygens mission facts[EB/OL].[2020-10-26]. https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Cassini-Huygens/Cassini-Huygens_mission_facts. |

| [18] | Mars Express orbiter instruments[EB/OL].[2020-10-26]. http://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Mars_Express/Mars_Express_instruments. |

| [19] | MRO spacecraft and instruments[EB/OL].[2020-10-26]. https://www.nasa.gov/mission_pages/MRO/spacecraft/scinstru-sharad.html. |

| [20] | Venus Express orbiter instruments[EB/OL].[2020-10-26]. http://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Venus_Express/Orbiter_instruments. |

| [21] | ExoMars Trace Gas Orbiter instruments[EB/OL].[2020-10-26]. https://exploration.esa.int/web/mars/-/48523-trace-gas-orbiter-instruments. |

| [22] | ExoMars moves on[EB/OL].[2020-10-26]. https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2020/09/ExoMars_moves_on. |

| [23] | Space radar reveals ancient segments of China's Great Wall[EB/OL].[2020-10-22]. https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=5401. |

| [24] | Space radar image of Great Wall of China[EB/OL].[2020-10-22]. https://visibleearth.nasa.gov/images/52461/space-radar-image-of-great-wall-of-china. |

| [25] | 中国与意大利航天领域合作成果丰硕[EB/OL].[2020-09-15]. http://news.cri.cn/20190322/84698a10-ff37-9fee-30db-70112db58ea4.html. |

| [26] | 中国航天员首次完成国际洞穴训练[EB/OL].[2020-09-15]. http://scitech.people.com.cn/n1/2016/0720/c1007-28569942.html. |

| [27] | ESA and Chinese astronauts train together[EB/OL].[2020-09-15]. https://phys.org/news/2017-08-esa-chinese-astronauts.html. |

| [28] | 空间高能宇宙辐射探测设施第八次国际研讨会举行[EB/OL].[2020-09-15]. http://www.cas.cn/yx/201912/t20191219_4728344.shtml. |

| [29] | 中心简介[EB/OL].[2020-09-15]. http://www.ihep.cas.cn/jgsz/kyxt/lztt/zxgk/zxjj/201412/t20141211_4272733.html. |

| [30] | 张双南, 董永伟, 高晓惠, 等. 空间高能宇宙辐射探测设施HERD[J]. 中国航天, 2015, 21(1):69-74 |

| [31] | 申旭辉, 张学民, 崔静, 等. 中国地震遥感应用研究与地球物理场探测卫星计划[J]. 遥感学报, 2018, 22(增刊1):5-20. |

| [32] | "张衡一号" 成功发射升空中意地震科学研究合作迈向新高度[EB/OL].[2020-10-10]. http://news.cri.cn/20180202/191e4eec-905a-7198-c627-be899b457428.html. |

| [33] | 中国首颗电磁监测试验卫星发射成功揭秘"张衡一号"[EB/OL].[2020-10-10]. https://news.china.com/domesticgd/10000159/20180203/32045449_all.html. |

| [34] | COSMO-SkyMed (Constellation of 4 SAR satellites)[EB/OL].[2020-10-10]. https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/cosmo-skymed. |

| [35] | COSMO-SkyMed:Dual system for earth observation[EB/OL].[2020-10-10]. https://www.asi.it/en/earth-science/cosmo-skymed/. |

| [36] | DAMPE collaboration. Direct detection of a break in the teraelectronvolt cosmic-ray spectrum of electrons and positrons[J]. Nature, 2017, 552:63-66. |

| [37] | Chang, J, Ambrosi, G, An Q, et al. The DArk Matter Particle Explorer mission[J]. Astroparticle Physics, 2017, 95:6-24. |

| [38] | DAMPE collaboration. Measurement of the cosmic ray proton spectrum from 40 GeV to 100 TeV with the DAMPE satellite[J]. Science Advance, 2019, 5(9):eaax3793. |

| [39] | Marco Polo Italian explorer[EB/OL].[2020-10-16]. https://www.britannica.com/biography/Marco-Polo. |

| [40] | Principal evidence of travels[EB/OL].[2020-10-16]. https://www.britannica.com/biography/Christopher-Columbus/Principal-evidence-of-travels. |

| [41] | Fra Mauro map[EB/OL].[2020-10-16]. https://en.wikipedia.org/wiki/Fra_Mauro_map. |

| [42] | Xu Y B. The first Chinese translation of the last nine books of Euclid's Elements and its source[J]. Historia Mathematica. 2005, 32(1):4-32. |

| [43] | Matteo Ricci[EB/OL].[2020-10-16]. https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Matteo_Ricci. |

| [44] | 崇祯历书[EB/OL].[2020-10-16]. https://zh.wikipedia.org/wiki/崇祯历书. |

| [45] | 刘昭民. 最早传入中国的西方地震学知识[J]. 广西民族大学学报(自然科学版), 2007, 13(4):13-15. |

| [46] | History[EB/OL].[2020-10-19]. http://www.issibj.ac.cn/About_us/H/201301/t20130123_98469.html. |

| [47] | 人才信息[EB/OL].[2020-10-19]. http://sourcedb.ihep.cas.cn/zw/zjrc/yjy/200907/t20090709_2041682.html. |

| [48] | 王贻芳院士被授予意大利共和国指挥官勋章[EB/OL].[2020-10-19]. http://www.ihep.cas. cn/xwdt/gnxw/2018/201810/t20181012_5141813.html. |

| [49] | China International Science and Technology Cooperation Award[EB/OL].[2020-10-30]. http://www.nosta.gov.cn/english/Html/List/list11.html. |

| [50] | 中华人民共和国和意大利共和国关于加强全面战略伙伴关系的联合公报(全文)[EB/OL].[2020-10-19]. http://www.gov.cn/xinwen/2019-03/23/content_5376303.htm. |

| [51] | 国家航天局:加快"一带一路" 空间信息走廊建设[EB/OL].[2020-10-19]. http://news.cctv.com/2017/05/12/ARTI8wQPHU2QR3qCVgCBeBDq170512.shtml. |

| [52] | 推进"一带一路" 空间信息走廊建设[EB/OL].[2020-10-19]. http://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/33978/35700/zy35704/document/1537064/1537064.htm. |

2. Space Science and Deep Space Exploration Study Center, National Space Science Center, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China