王红阳,中国工程院院士,发展中国家科学院院士,现任国家肝癌科学中心主任、上海东方肝胆外科医院国际合作生物信号转导研究中心主任,主要从事感染性疾病、肿瘤的基础与临床研究。

王红阳

国家肝癌科学中心,上海 201805

收稿日期:2020-11-9;修回日期:2020-12-15

科学家精神有非常深刻的内涵和外延。勇于创新、严谨求实、敢为人先和协同共享是主要的精神内涵,而科学家是科学知识和科学精神的重要传承者,科学学风和科研作风也是决定科技事业成败的关键。当前重要的一个主题便是“世界需要科学,科学需要女性”,事实也充分证明,女科学家、女科技工作者在物理、医学、数学等很多领域都取得了卓越的成绩,在过去、现在和将来,她们都致力于用科学改变着世界、造福人类。中国的科学家屠呦呦在青蒿素的发现和医治很多疾病方面做出了突出贡献,获得了2015年诺贝尔生理学或医学奖。在2020年,有4位女性获得了诺贝尔奖,包括化学奖、物理学奖和文学奖,占获奖人数的45%,这也是女科学家在获诺奖上的重要突破。

2020年诺贝尔生理学或医学奖授予哈维·阿尔特(Harvey J. Alter)、迈克尔·霍顿(Michael Houghton)和查尔斯·赖斯(Charles M. Rice)3位男性科学家(图 1),以表彰他们在发现丙型肝炎病毒方面所做出的贡献,这项研究与人类疾病有密切的关系。丙肝是危害很大的疾病,全球有1.4亿人感染丙肝病毒,大约每年有40万人死于丙肝相关的疾病。1975年,丙肝病毒作为非甲、非乙的慢性肝炎被哈维·阿尔特发现;1989年,迈克尔·霍顿用新方法分离出这种病毒的基因组,随后病毒被命名为丙型肝炎病毒;1997年,查尔斯·赖斯真正实现病毒制备,用病毒进行后续的研究。这3位科学家也因此获得了2020年的诺贝尔生理学或医学奖,这其中体现了伟大的科学家精神,他们没有将这些发明束之高阁,或者捞取个人的名利和地位,而是把科学成果在发现的当年就贡献出来,用于人类疾病的救治研究。

|

图 1 3名科学家分享2020年诺贝尔生理学或医学奖 |

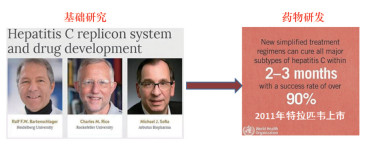

同样地,2016年拉斯克奖(临床医学研究奖)授予了丙型肝炎“复制子”系统及其药物研发的科学家(图 2)。查尔斯·赖斯及拉尔夫·巴登施莱格(Ralf F. W. Bartenschlager)发现了使丙肝病毒能够在实验室培养的人体细胞内复制的方法,迈克尔·索菲亚(Michael J. Sofia)在此基础上,利用丙肝病毒复制子系统研发出一种前所未有的药物,该药物能够直接杀灭丙肝病毒,安全有效,解决了人类重大的病毒感染带来的很高的死亡率,大大革新了丙肝这种致命慢性病的治疗。正是查尔斯·赖斯等科学家在第一时间毫无保留地将自己的创新性研究成果与科学界共享,使得其他科学家能够在他的研究基础上创造出更能造福人类的成果,这里面体现了伟大的科学家精神。

|

图 2 2016年拉斯克奖(临床医学研究奖) |

此外,2019年拉斯克奖(临床医学研究奖)授予H.Michael Shepard,Dennis J. Slamon和Axel Ullrich这3位科学家(图 3),以表彰他们发明了第一种阻断EGFR的单克隆抗体Herceptin(贺赛汀),使1/4的乳腺癌患者和其他与EGFR基因突变相关的肿瘤患者获得了长期的生存。3位科学家联合作出了医学史上非常伟大的贡献。回顾Herceptin的研发史,从1984年研究开始到药物上市,在全世界拯救了大批肿瘤患者的生命,这里面看到了科学家的创新精神、合作精神,不是为了写论文,而是把研究成果用于保障广大患者和全世界的人类健康。

|

图 3 2019年拉斯克奖(临床医学研究奖)获得者 |

目前,人类面临很大的健康威胁,除了重大突发传染病以外,最大的威胁就是恶性肿瘤。中国的恶性肿瘤的发病率、病死率始终居高不下,并且以3.2% 速率递增,所以必须引起医学界/社会界的关注。据分析,美国的癌症死亡率稳步下降,1991— 2015年美国癌症总死亡率由215.1/10万人降至158.7/10万人,降幅达26%。这与美国实施的3项重要举措密切相关。

第一,普及癌症的筛查。如美国2000年肠镜筛查比例仅为21%,但2015年已高达60%;2016年美国癌症筛查指南推荐50岁以上人群每年进行一次肠镜筛查。

第二,推动新药的研发。2015年统计数据显示,美国在研新药数量约占全球的48.7%,英国、日本、中国占比分别为8.0%、7.0%和4.1%。

美国是拥有靶向和免疫药物最多的国家。截至2018年,美国已上市96个靶向和免疫药物,中国仅有33个。截至2019年3月,全球共有近30万项临床试验登记注册,其中约40%在美国进行。

第三,严格禁烟。20世纪60年代,美国开始控烟运动,吸烟人数40年持续降低;1990—2014年,美国男性肺癌死亡率下降了43%。

中国把肿瘤的早筛、防控写入了政府工作报告,特别关注肿瘤的早诊和精准防控,因为它是攻克肿瘤的关键,也是降低发病率、降低病死率、造福民生的“健康中国”战略需求。

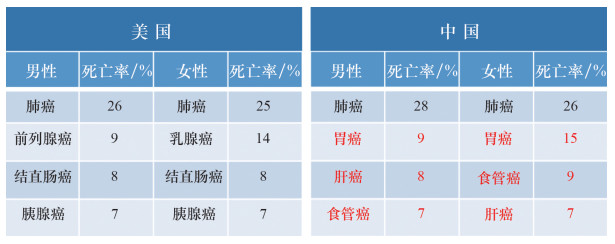

中国具有独特的癌症谱,半数以上的肿瘤致死原因是消化系统肿瘤,最常见的是肝癌、胃癌和食管癌,这与欧美有很大的区别(图 4)。在中国,癌症患者5年生存率约为40.5%,而美国已经达到66%,这一数据与欧美发达国家也有较大的差距。总之,我国肿瘤防控和诊疗水平与欧美等发达国家相比存在差距,应对癌症挑战的形势严峻,任重道远。

|

图 4 中美恶性肿瘤病死率对比 |

就肝癌而言,2015年在中国肝癌新发病例约36.5万,占全球新发病例50%;肝癌已经成为中国第二大肿瘤致死病因,全年因肝癌死亡人数31.9万,约占全球因肝癌死亡人数的51%;中国近1亿的乙肝病毒携带者是肝癌的高危人群;肝癌仍是60岁以下人群最常见和致死率最高的肿瘤。

胆管癌更是难治的疾病,它具有恶性程度高、临床预后差的特点,极易发生复发转移,手术切除后5年生存率低:肝内15%~20%、肝门11%~20%、胆总管远段28%,目前缺乏特异性治疗药物。

肝胆肿瘤在中国是发病率较高的疾病,但尚未普及肝胆肿瘤早诊早筛,收治的患者绝大多数已经到了晚期。而日本自20世纪90年代起大力推行高危人群的筛查措施(包括血清标志物检测和超声检查)后,肝癌早期诊断率(66%)显著提高,治疗效果显著改善,肝癌患者5年生存率达到43%,远高于欧美国家和包括中国在内的发展中国家的水平。相比较日本,中国的5年术后生存率之所以低,很大一部分原因是没有早诊。目前中国肝癌基础研究的水平位于国际并行和部分领先地位,但真正能用于临床肝癌早期诊断和治疗的新产品和新技术还不多。王红阳团队始终坚持源头创新,针对中国的特色疾病,开展创新性研究,主要关注于肝胆肿瘤恶性转化的网络调控与药靶发现,早期预警、诊断及精准治疗新策略、新方法研发两大方向,坚持基础与临床结合,推进医学交叉与转化。

很多肝炎患者有很多特殊的改变,这些就形成了肝癌的癌前期病变。肝脏炎-癌转化进程长、隐匿性高,早诊困难,亟需早期预警和干预方案。目前,肝癌的早期诊断主要依靠超声联合甲胎蛋白检测,但约有50% 的患者漏诊,针对这个严重问题,笔者团队做了大量研究,研发了系列新技术,提出了一些新策略。通过筛选发现了肝癌新型诊断标志物Glypian-3(GPC3),它在原发性肝癌患者体内特异高表达,研发了针对GPC3的单克隆抗体,并成功研制出中国第一个拥有完全自主知识产权的肝癌病理检测试剂盒。Glypican-3肝癌检测试剂盒于2014年获得国家三类医疗器械注册证,并获得国家食药监局的批准在临床推广应用(现已临床应用>140000人次)。随后,成功研发GPC3靶向分子探针,采用荧光标记的方法推进肝癌快速、精确检测。另外,基于GPC3靶向的CAR-T疗法在临床显示良好疗效,人体的一期临床试验也已经完成,经过CAR-T治疗以后,部分患者肿瘤显著缩小。

GPC3的研发过程带来的感悟是,“板凳需坐10年冷,20年磨剑历艰辛”。从发现标志物,到获得诊断试剂、研发推广应用,一直到做治疗靶标,再在临床上解决治疗问题,整个过程需要20年,过程非常艰辛,这中间充分体现了科学家的合作精神,也体现了科学研究的艰辛和为患者服务的思想。

再回到肝癌诊断,中国一定要加强肝癌的防控和早诊预警。1亿的乙肝病毒携带者,如果做监控则需要庞大的卫生资源,这很难做到。因此,一定要对高危人群的肝脏炎-癌转化做预诊方案,团队对此进行了大量的研究,利用基于液态活检的新发现能够把肝癌诊断的准确性提高到82.7%。同时启动了全国最大规模的、多中心、前瞻性肝癌极早期预警筛查项目,该项目由国家肝癌科学中心/上海东方肝胆医院、南方医科大学南方医院牵头,全国18家医院共同参与,计划入组1万名慢性肝炎和肝硬化患者,并用3~5年前瞻性地观察、筛查人群的变化过程,寻找早期提示肝脏炎-癌转化的标志物,去做类似于GPC3的研究。

在胆管癌治疗方面,目前国际上还没有特异性针对胆管癌的药物。而不同地域肿瘤患者有不同的遗传特性和不同的分子特性,中国的胆管癌与欧美有非常大的区别,欧美国家正在研发的药物对中国的胆管癌并不一定会产生预期的效果。针对中国胆管癌分子机理、分型的研究以及新药的研发任务非常艰巨。为了解决这个问题,团队建立了胆管癌的原代细胞库和动物模型库,就是把胆管癌患者的肿瘤组织种植到实验鼠身上,让实验鼠带有这个肿瘤特征,目的是希望能够发现老药新用的机会,如果能在模型上得到验证,就可以走一个捷径。团队建立的模型非常成功,筛选到了针对中国胆管癌的非常有效的药物,就是蛋白酶体的抑制剂硼替佐米(Bortezomilib)。根据硼替佐米的治疗效果,胆管癌患者可分为两类,一类是效果非常好,胆管癌可以被治疗缩小,另外一类是治疗效果不好。研究发现抑癌基因PTEN缺失的胆管癌患者对硼替佐米治疗敏感,而如果不带有这种基因缺失就没有疗效,这就等于发现了一个新的标志物和一种新的分型方法,以及一个新的胆管癌治疗药物。临床试验也表明部分晚期胆管癌患者使用Bortezomilib治疗以后,取得了非常好的疗效。

作为医学科学家,需要系统回答科学问题,为什么抑癌基因突变以后,会使它对蛋白酶体的药物有疗效?系统解析PTEN调节蛋白酶体活性的分子机制,提出Bortezomib治疗胆管癌新策略,这项工作已经发表在《Science Translational Medicine》上,编辑给出了很高的评价,认为研究“在胆管癌坚硬的盔甲上打开了一道裂隙,让胆管癌病人有了生存的希望”。

医学科学家面向的是人民生命健康的主战场,更应该进一步弘扬科学家精神,脚踏实地地攻克医学上的难题,去创新,去合作,去共享,共同携手去解决人类健康存在的巨大的挑战。

(责任编辑 刘志远)