2. 国家发展和改革委员会能源研究所, 北京 100038

2. Energy Research Institute, National Development and Reform Commission, Beijing 100038, China

2015年8月Nature杂志发表了哈佛大学肯尼迪政府学院刘竹等撰写的论文"Reduced carbon emission estimates from fossil fuel combustion and cement production in China"(以下简称"刘文")。刘文的主要观点为中国的能源燃烧和水泥生产过程CO2排放估计具有较大的不确定性,而不确定性主要来自能源消费数据和基于质量百分比的碳排放因子(也即每消耗1 t不同种类的能源所排放的碳)。因此该文估计了新的化石燃料排放因子以及新的熟料生产的排放因子,并依据表观能源消费量重新估计了中国的能源燃烧CO2排放。论文认为新的煤炭排放因子比政府间气候变化专业委员会(IPCC)清单指南中的缺省值低40%,而水泥排放比近期的一些研究低45%;与中国政府已经提交的2005年排放清单相比,刘文认为该清单也高估了中国的相关排放约12%。因此目前各温室气体清单及数据库实际上普遍高估了中国的排放,2000-2013年的累积高估量达到29亿t碳(折合106亿tCO2)。本文试图从温室气体清单估计的方法、数据及不确定性等几个方面,对刘文的主要结论及观点进行分析。

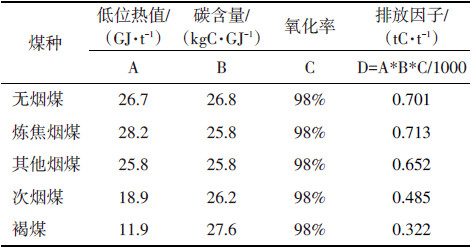

1 IPCC 的煤炭缺省排放因子是否高估了40%刘文的一个主要结论是IPCC的煤炭缺省排放因子高估了中国煤炭排放因子约40%。这一结论是基于其文中的图 3,该图表明刘文认为IPCC的煤炭缺省排放因子是0.713 tC/t煤,基于中国煤样计算的煤炭排放因子是0.491~0.499 tC/t煤,因而IPCC的缺省排放因子高估了约40%。由于煤炭的异质性很强,因此不论是《IPCC国家温室气体清单编制指南》(1996年修订版,以下简称IPCC1996)还是《2006年IPCC国家温室气体清单编制指南》(以下称IPCC2006)都不提供笼统的煤炭缺省排放因子,而是根据不同的煤种给出了对应的基于发热量的排放因子。大致来说,IPCC系列指南沿用了国际能源署(IEA)和经合组织(OECD)对煤种的划分,将煤炭划分为无烟煤、炼焦烟煤、其他烟煤、次烟煤和褐煤5种,并分别给出了对应的低位发热量和基于该热值的碳含量(表 1)。

| 表 1 IPCC 提供的不同煤种缺省低位发热量及碳含量 |

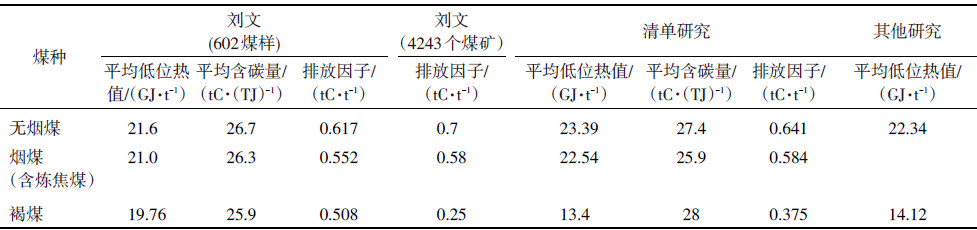

从表 1中可以判断刘文所引用的"IPCC煤炭缺省排放因子"实际上是基于IPCC数据计算出的炼焦烟煤的排放因子。由于炼焦烟煤的热值和含碳量均较高,因此它的排放因子是5个煤种中最高的一个。而按照刘文补充信息(supplementa-ry information,以下简称SI)给出的信息,刘文基于602个煤样的数据涉及的煤样包含了无烟煤、烟煤和褐煤等不同的煤种,而基于4243个煤矿的数据也是包含了从低阶到高阶各等级煤种,而不仅仅局限于炼焦烟煤。因此实际上刘文基于煤样和煤矿数据给出的排放因子是涵盖了从高到低各类煤种的"平均"煤炭排放因子,而拿一个多个煤种的"平均"排放因子与IPCC给出的特定煤种排放因子相比较无论如何是不合适的。排放因子的比较只有在同样的煤种定义下才是有意义的。因此刘文断言IPCC高估了中国煤炭排放因子40%的结论是错误的,其错误在于将中国煤炭平均的排放因子与IPCC特定的炼焦烟煤排放因子进行了比较,混淆了焦煤与原煤的概念。

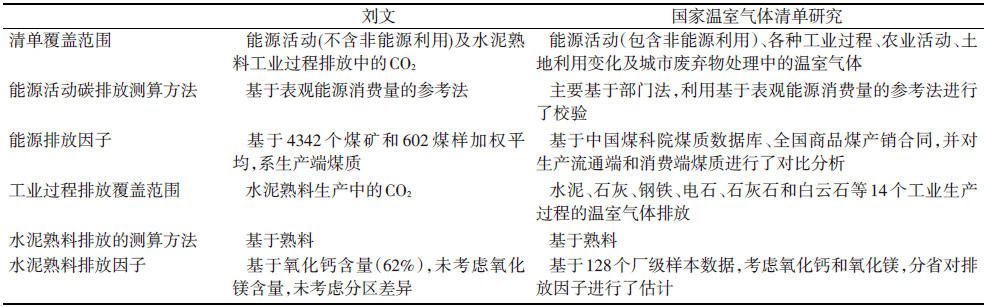

2 刘文的计算方法是否比清单指南的方法更准确刘文的另一个结论是基于能源表观消费量的计算方法比基于消费端的部门法要更准确,而这一结论也是有待商榷的。计算化石燃料燃烧CO2排放大致有两种方法,一种是部门法,分部门、燃料品种与主要设备进行核算,这种方法对数据量的要求较大,但一般而言也较为准确;另一种是参考法,以碳平衡为出发点,以"表观消费量"为基础数据进行核算。参考法对数据要求不多,易于计算,但只考虑"表面消费"而非"实际消费",并且由于采用的是综合参数,再加上各种损失和误差,结果可能并不精确,但大体可以作为部门方法计算结果的校验依据。虽然刘文没有明确地指出其所用方法就是参考法,但其基于表观消费量的计算方法实际上与清单指南的参考法并无区别。由于两种方法原理的不同,估计结果自然是有差异的。IPCC2006要求以部门法为主编制化石燃料CO2清单,以参考法为质量保证/质量控制(QA/QC)手段,两种方法核算结果的误差如果大于5%需要给出解释;各国提交给《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)的国家清单也均以部门法结果为准。

因此单就清单方法而言,刘文的方法实际上就是IPCC清单指南给出的参考法,包括国家温室气体清单在内的若干清单(如IEA)主要是利用部门法进行清单计算,但也利用参考法进行了校验,从方法上比刘文的更加全面;而刘文仅利用参考法进行了测算。

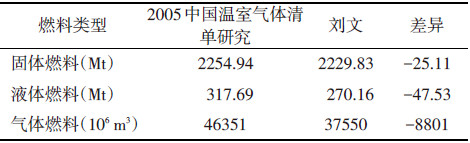

基于国家温室清单的参考法测算结果与刘文进行对比得出以下结论。首先比较清单研究与刘文在能源表观消费量上的差异。表 2总结了两者在能源消费表观消费量上的差异,可以看出清单研究的能源表观消费量比刘文的估计都要高,并非如刘文强调的"研究所用实际消费数据比中国官方的能源消费数据高约10%"。2个研究的基础数据来源都是2005年中国能源平衡表,出现表 3所示的差距主要有3个原因:第一,国家清单的能源贸易数据均来自《中国海关统计年鉴》,与平衡表数据略有差异;第二,刘文没有包括二次能源的进出口和库存变化,而二次能源的进出口特别在液体燃料中占有相当比重,因此刘文在表观消费量以及活动水平和清单的完整性上有显著遗漏;第三,对于气体燃料差异主要是由于刘文扣除了非能源利用,而清单研究按照清单指南的要求计算了天然气非能源利用的二氧化碳排放。在这几点上,国家温室气体清单的估计比刘文的更加全面完整。

| 表 2 2005年中国温室气体清单研究与刘文的能源表观消费量差异 |

| 表 3 《2005 中国温室气体清单研究》参考法分煤种数据 |

既然中国的国家温室气体清单没有低估表观消费量,并且用部门法和参考法分别计算了能源燃烧过程的CO2排放,刘文中与国家温室气体清单12%的差异从何而来?

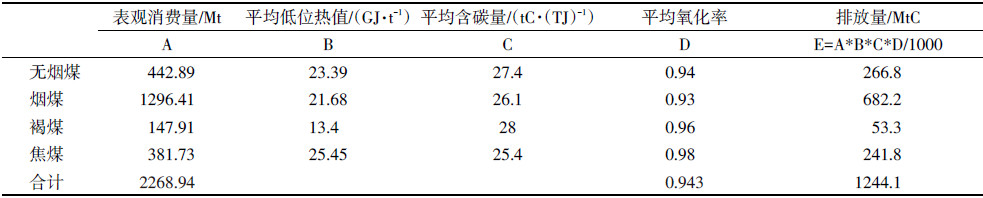

3 刘文与国家温室气体清单的12%差异从何而来作者根据《2005中国温室气体清单研究》的数据对利用参考法的吨煤排放因子进行了估算。在清单研究中,课题组考虑4个煤种:无烟煤、烟煤、褐煤和炼焦煤,对应的表观消费量、平均低位热值、碳含量、氧化率及排放均列在表 3中。

利用表中排放量数据除以固体燃料表观消费量的数据就得到了国家温室气体清单平均单位表观消费量的排放因子为0.533 tC/t煤,而非刘文的0.491 tC/t煤。该排放因子体现了平均意义上,表观消费1 t煤炭所排放到大气中的CO2。需要注意的是,这一数据并不是基本恒定的,它受煤炭消费中各煤种比例变化的影响,当高排放因子的煤种比例增加时,平均排放因子增加,反之则降低。煤炭的非能源利用和二次能源的出口对此也有一定影响。因此从表观消费量出发计算出的中国煤炭消费的平均排放因子在2005年是0.533 tC/t,而刘文中对应的煤炭消费排放是1095.14 MtC (基于4342个煤矿)和1112.83 MtC (基于602个煤样)。除以2005年的表观消费量2229.8Mt,对应的排放因子为0.491及0.499 tC/t。两者的平均排放因子相差8.6%,这也就是刘文的排放比国家清单为低的主要原因。

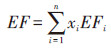

原煤的平均排放因子可以按下式计算:

| 表 4 分煤种排放因子比较 |

对刘文中2个数据集的进一步分析表明,2个数据集对无烟煤、烟煤及褐煤的排放因子估计也是不同的,尤其是602个煤样的数据集可能高估了褐煤的排放因子。其原因可能是602个煤样的数据集中仅包含22个褐煤煤样,不足以代表中国褐煤煤质的总体情况。即便如此,602个煤样数据集中褐煤的平均含碳量为51%,甚至高于4243个煤矿数据集中褐煤的最大含碳量,这说明2个数据集内部对煤质的估计也存在不一致的情况。而由于我国近年来褐煤在我国煤炭生产结构中比例的变化较大,因此对褐煤煤质的准确估计也会对排放因子的准确性造成重大影响。因此未来我国排放清单的挑战在于如何正确地反应我国主要煤种排放因子的逐年动态变化,这是对中国温室气体排放做出准确估计的关键所在。

在谈到煤炭时容易混淆的两个概念是原煤和商品煤。原煤是煤炭开采出来后经过简单人工捡矸的中间产品,绝大部分原煤并不直接销售;而商品煤则是原煤加工处理后用于销售的煤炭产品。因为我国是目前国际上仅有的个别仍然以原煤统计煤炭生产的国家,刘文的基于表观消费量的方法实际上是基于原煤进行计算的;而我国国家温室气体的清单采用的是从消费侧出发的部门法,测算基础则是商品煤。在我国商品煤和原煤的排放因子的可获得性和数据质量显著不同。我国与原煤对应的煤质资料很少,原因在于原煤品质混杂,且大多数原煤并不直接销售利用,煤矿生产企业不愿也没有必要在原煤层面进行统计,而一般通过筛选和洗选之后,根据煤质和用户要求形成的相对标准化商品后,再根据标准进行煤质检测。因此与商品煤相对应的质量及销售台账中记录的煤质指标更为全面、准确,质量控制的内容也更加完善。我国温室气体清单中采用的商品煤排放因子基础数据正是来自于各大矿务局的商品煤检测材料和销售环节的记录,可追溯可还原;同时利用这些销售记录可更好地了解分品种煤炭消费量在各个部门的分配。因此无论是在活动水平还是在排放因子上,我国温室气体清单采用的基于商品煤的部门法均比刘文中基于原煤的参考法更加准确。

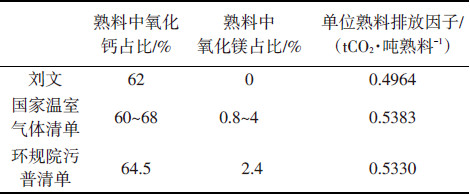

4 刘文清单估计的其他问题最后刘文对IPCC水泥工业过程排放因子的计算进行了分析,认为IPCC对于水泥熟料比的缺省值比中国的实际情况偏高,因而应当采用基于熟料的计算方法计算工业过程排放。这一结论是正确的,但早已为国内研究清单的学者注意到。无论是国家温室气体清单还是环保部环规院基于第一次污普数据的温室气体清单均是依据熟料计算工业过程排放的(两者的发布时间均远早于刘文),而IPCC也指出了利用水泥熟料比的方法仅在没有熟料数据的情况下才适用,因此这一发现并没有特别的意义。刘文在计算熟料排放因子的时候仅仅考虑氧化钙,而忽略了中国的水泥熟料中大约有0.7%~4%的氧化镁,这是刘文估计的熟料排放因子低于国内其他估计(约低10%)的主要原因(表 5)。因为熟料排放因子=(熟料氧化钙含量×44/56+熟料氧化镁含量×44/40),因此对熟料排放因子的不同估计实际上是源于对熟料中氧化钙和氧化镁占比的不同估计。

| 表 5 各研究单位熟料排放因子对比 |

另外一个小问题是,刘文在与国家温室清单作比较时没有注意到两者的数据口径是不一致的。刘文计算的CO2排放53.78亿tCO2(1466.62 MtC,基于602个样本)包含了能源活动和水泥生产过程的排放,而国家温室清单则包含了能源活动、工业生产过程(水泥、石灰、钢铁、电石、石灰石和白云石使用等)以及废弃物焚烧处理,因而刘文引用的1630 MtC的数据与其文中的数据并不在同一口径上,见表 6。如果仅计入清单数据中的能源活动和水泥工业过程排放则对应的数据应为58.16亿吨(1586.2 MtC),刘文比国家清单低7.56%而不是文中的12%,见表 7。而如果采用清单中参考法计算的结果(与刘文更加可比),则应是57亿t (1554.5 MtC),刘文比国家清单低5.64%。而单比较能源活动排放,刘文比国家清单低5.64%(部门法)和5.60%(参考法)。

| 表 6 刘文参考方法与国家清单部门方法的比较 |

由表 7的对比结果可知,正如前所说,无论是从方法还是数据上,国家温室气体清单的估计都比刘文更加全面。因此以刘文的估计为标准,断言包括国家温室清单在内的其他清单高估了中国的温室气体排放在科学上站不住脚。

| 表 7 刘文与国家温室气体清单研究的对比 |

2015年8月刘竹等发表在Nature杂志上的论文"Re-duced carbon emission estimates from fossil fuel combustion and cement production in China "存在对IPCC系列清单指南和国家温室气体清单的误读,由于这些误读导致其部分结论是错误的。排放因子的比较只有在同样的煤种定义下才有意义。刘文将基于不同煤种平均的排放因子与IPCC给出的焦煤排放因子进行了比较,得出了" IPCC高估排放因子40%"的错误结论。我国的温室气体清单中正是基于详细的中国煤质数据库,利用部门法和参考法对温室气体进行了仔细的测算,其中的参考法与刘文中表观消费量法基本一致。

刘文在水泥熟料排放因子及数据对比的口径上也存在其他一些错误。无论是从方法还是从数据上,国家温室气体清单基于IPCC清单指南的测算均比刘文更加全面,不存在刘文方法优于清单方法的问题。刘文的方法实际上是基于2011年原煤的生产结构估计原煤平均排放因子,并假设该排放因子不变反推历年的排放数据。这一方法对于煤炭生产结构稳定的国家可能是适用的,但由于我国近年来煤炭生产结构发生较大变化,这一方法会对历史排放因子造成错误估计。此外刘文的两个数据集之间也有不一致的问题,尤其是其基于602个煤样的数据集可能高估了中国褐煤的排放因子,但由于其报告的是煤炭的平均排放因子,而我国煤炭生产结构大体上以烟煤为主,因此这一问题被掩盖了。在反推历史排放和预测未来排放时,由于褐煤生产份额的较大变化,这一高估会对我国排放因子估计的准确性造成显著影响。

由于煤炭的平均排放因子反映了煤种结构、煤种平均煤质及氧化率等综合的影响,因此争议的核心在于我国平均煤质是动态变化的,因而以我国过去平均煤质及对应排放因子去估计中国目前及未来的排放会造成偏差,但刘文以目前煤质及对应排放因子去估计过去中国排放的方法也会造成偏差。由于原煤煤质资料的缺乏,我们目前并不能建立一个完整的时间序列来定量的说明这一问题。

对刘文的分析表明,准确的估计中国的排放首先要准确的估计中国的平均煤质及其变化,而这不仅需要在方法上科学严谨,也需要我国改革目前的统计体系以更好的适应强度指标测算、排放清单估算及国际比较等一系列新的形势与要求。我国长期以来能源平衡统计中的煤炭以原煤计量,其不仅与国际标准统计体系不接轨,而且造成了一些不必要的误解和麻烦,并且对我国准确核算能源强度下降及碳强度下降等国际承诺指标也有重要影响。例如我国的原煤折标系数多年连续不变的情况已经不符合实际情况。建议我国在能源平衡统计中尽快将基于原煤的统计改为基于商品煤的统计。我国商品煤的煤质资料相对健全(但从1996年煤炭工业部撤销后,资料的连续性也出现了一定问题),排放特征相对清晰。从清单编制的角度建议加强以商品煤为口径的煤炭生产和消费统计并定期公布更新商品煤的平均煤质数据。

刘文作为一个独立的温室气体排放清单研究有其价值所在,其从侧面证明了我国国家温室气体清单的测算在科学的基础上充分考虑了中国的实际情况,国家温室气体清单的关键数据经得起推敲和质疑。本文并不期望终结对中国排放数据的讨论和争论,这一讨论会一直持续下去,并且我们相信尊重科学与事实的争论对提高中国温室气体排放的透明度有益无害,但任何有益的讨论首先应建立在对现有研究正确的理解之上,而理解的方法只有一个,判断他们的时候不要急躁。

| [1] | 国家发展和改革委员会应对气候变化司. 2005中国温室气体清单研 究[M]. 北京: 中国环境出版社, 2014. |

| [2] | Liu Z, Guan D B, Wei W, et al. Reduced carbon emission estimates from fossil fuel combustion and cement production in China[J]. Nature, 2015, 524: 335-338. |

| [3] | Eggleston H S, Buendia L, Miwa K, et al. 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories, prepared by the national greenhouse gas inventories programme[R]. 2006. |

| [4] | IEA. CO2 emission from fuel combustion[R]. 2014. |

| [5] | 王世昌. 中国典型褐煤的挥发分发热量分布规律分析[J]. 内蒙古电力 技术, 2011, 29(6): 9-13. |

| [6] | 王世昌. 中国典型无烟煤挥发分发热量分布规律[J]. 华北电力技术, 2012, 1: 21-26. |