2. 太原理工大学 机械与运载工程学院,山西 太原 030024;

3. 山西能源学院 能源与动力工程系,山西 晋中 030600;

4. 重庆利迈科技有限公司,重庆 400050

2. College of Mechanical and Vehicle Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, China;

3. Department of Energy and Power Engineering, Shanxi Institute of Energy, Jinzhong 030600, China;

4. Chongqing Limai Technology Co., Ltd., Chongqing 400050, China

中国能源结构的特点是“贫油、少气、多煤”,截至目前,中国在石油方面的对外依存度已超过70%[1],保障能源安全对经济发展尤为重要,成熟的煤制甲醇技术使甲醇成为石油的良好替代方案。甲醇便于储存、运输与加注,自身含氧,抗爆性高,燃烧速度快,是目前广泛认同的船用替代燃料[2],针对船用甲醇发动机技术装备的研究也受到了广泛关注[3 − 4]。目前甲醇应用在发动机上主要有点燃式和压燃式2种,其中压燃式发动机使用甲醇燃料的主要方法有甲醇/柴油掺烧、柴油或其他燃料引燃甲醇、火花塞或电热塞助燃等。柴油/甲醇组合燃烧(Diesel Methanol Compound Combustion,DMCC)的方法解决了因甲醇自燃点高、蒸发性差带来的难以压燃的难题,但存在发动机改造程度大、燃料供给系统复杂、中小负荷下甲醇替代率较低[5 − 6]的问题。为使得甲醇能够完全替代柴油进行燃烧,许多学者对火花塞点燃及电热塞辅助压燃式甲醇发动机展开了深入研究,其中电热塞辅助压燃式甲醇发动机对原机改动最小,同时可有效解决甲醇发动机冷起动问题,具有很高的研究意义。

确保燃烧的稳定性对提高内燃机的性能和降低污染物排放至关重要。甲醇的十六烷值较低,自燃温度高,受喷射时机和点火时机等多因素的影响,甲醇在稀薄燃烧时需重点解决其稀燃特性与着火稳定性的问题。Ricci等[7]使用等离子体辅助点火器(PAI)可以显著提高甲醇发动机的燃烧稳定性及整体性能。刘宗宽等[8]通过使用斜三孔预燃室的方法,促进缸内甲醇快速燃烧,有效提高了TJI甲醇发动机的燃烧稳定性。Liu等[9]在甲醇中加入十六烷值改进剂提高甲醇活性,降低甲醇对进气加热的依赖,提高燃烧稳定性。Kusaka等[10]在研究中发现,若想甲醇不发生失火现象,电热塞温度需要高于900 ℃。小负荷工况下,刘向阳等[11]通过提高电热塞温度改善了甲醇发动机的循环波动性。

预喷射技术在促进燃料与空气混合、降低燃烧激烈程度、改善燃烧恶化情况等方面受到了广泛应用[12 − 17]。在甲醇/柴油双燃料发动机上合理调控预喷策略,可有效改善发动机的燃烧稳定度和排放特性[18 − 20],避免发动机在低负荷下失火[21]。研究预喷策略对于改善甲醇发动机燃烧具有一定意义。

国内外学者对于甲醇发动机的燃烧稳定性的研究已有较多成果。在预喷策略对甲醇发动机燃烧稳定性的研究中,火花塞点燃式与双燃料组合式的技术路线更关注甲醇与空气的混合情况,而电热塞辅助压燃式的技术路线则应该更关注预喷的燃烧情况对主燃烧阶段燃烧特性的影响。针对此差异性的压燃式甲醇发动机燃烧稳定性研究甚少,因此本文在1台经柴油机改造的电热塞辅助压燃式甲醇发动机上,制定有关预喷正时与预喷脉宽配比的试验方案,采用循环变动系数及四分位距的统计学方法,研究甲醇预喷策略影响燃烧稳定性的规律,为电热塞辅助压燃式船用甲醇发动机的标定提供理论基础。

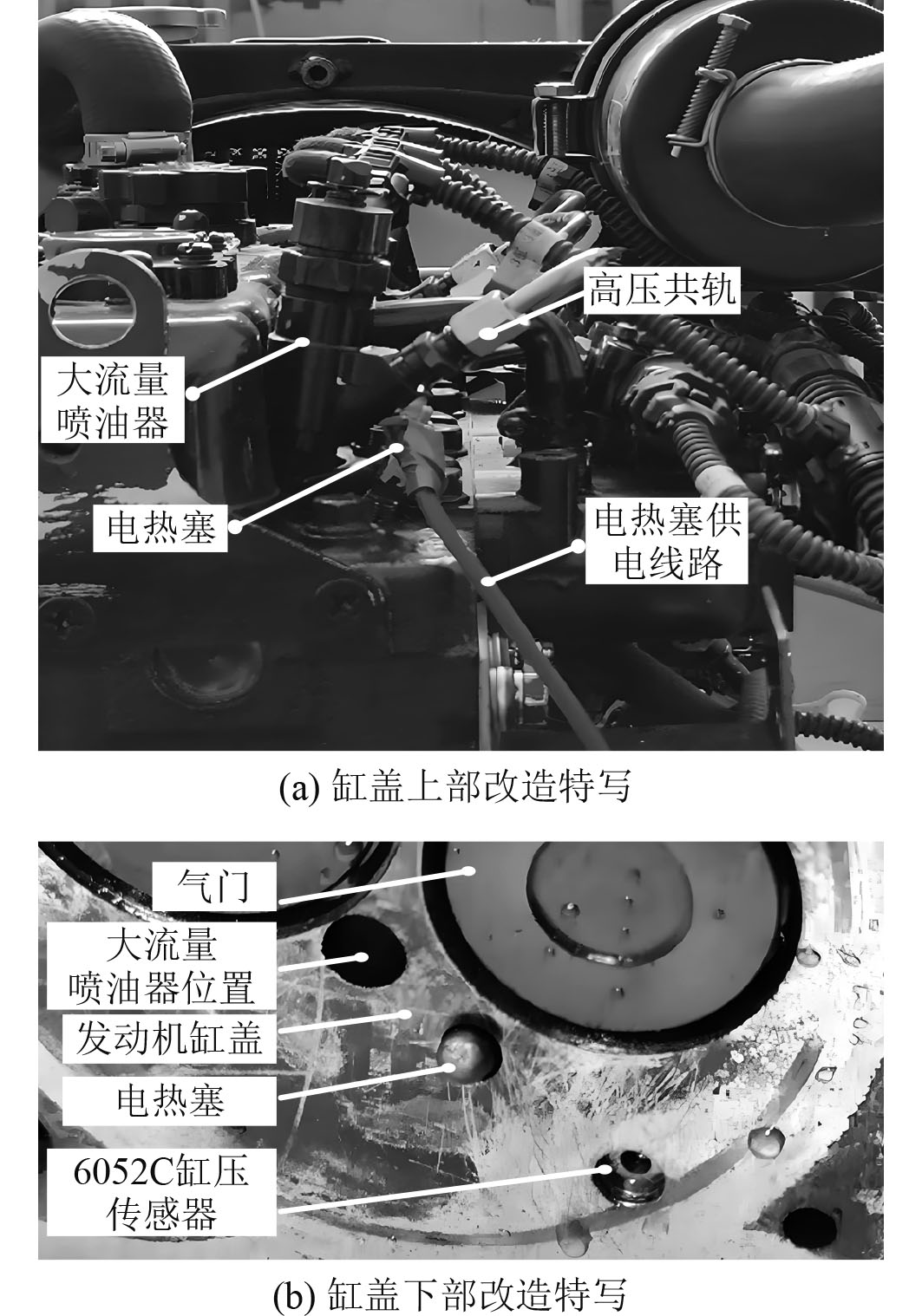

1 实验设备及方案研究对象为1台经原柴油机改造后的电控顺序喷射甲醇发动机。图1为压燃式甲醇发动机改造示意图,改造主要包括对原机的电热塞持续供电、增加油泵提供更大的供油量、使用大流量喷油器提高甲醇喷射量等。改造前后发动机的主要参数如表1所示。

|

图 1 压燃式甲醇发动机改造示意图 Fig. 1 Schematic diagram of the conversion for a compression ignition methanol engine |

|

|

表 1 发动机主要技术参数 Tab.1 Main technical parameters of engine |

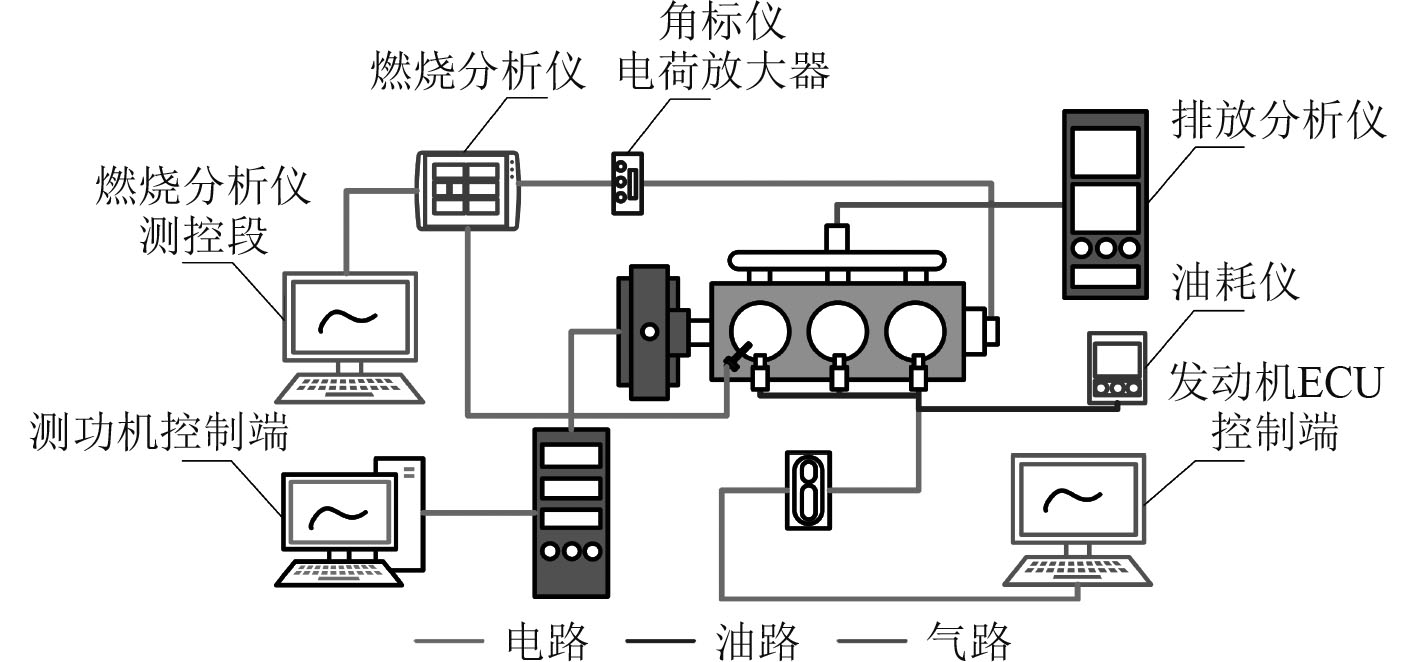

图2为试验所采用的发动机台架及测控系统示意图。发动机负荷由DW100电涡流测功机控制。Kistler 6052C型压力传感器安装于发动机缸盖上第三缸的位置,用于测量缸内实时压力,测量间隔为0.1 °CA,测量的缸压数据电荷信号经电荷放大器转化为Kistler燃烧分析仪可识别的电压信号,通过KiBox软件实时显示并进行记录分析。

|

图 2 发动机台架示意图 Fig. 2 Schematic diagram of engine bench |

表2为Kistler 6052C缸压传感器标定结果。此次试验过程中,发动机缸内峰值压力未超过10 MPa,从表中可以看出,在0~10 MPa范围内的,该传感器最大测量偏差不超过0.2%,可满足台架试验要求。Kistler燃烧分析仪数据采集设备拥有可靠的抵抗干扰信号的能力,可保证测取数据的可靠性。试验过程中为消除测量时的缸压与计算数据的误差,每组试验采集211个循环的缸压及相关参数。

|

|

表 2 Kistler 6052C缸压传感器标定结果 Tab.2 Calibration results of the Kistler 6052C cylinder pressure sensor |

预喷射在原柴油机上有着缩短着火滞燃期、改善冷起动性能、降低主燃烧期间峰值缸压与压升率、改善发动机的燃烧噪声等作用,而在电热塞辅助压燃式甲醇发动机中除了同样有上述作用外,对发动机的燃烧始点、最大压升率、平均有效压力循环波动均有显著影响[22]。

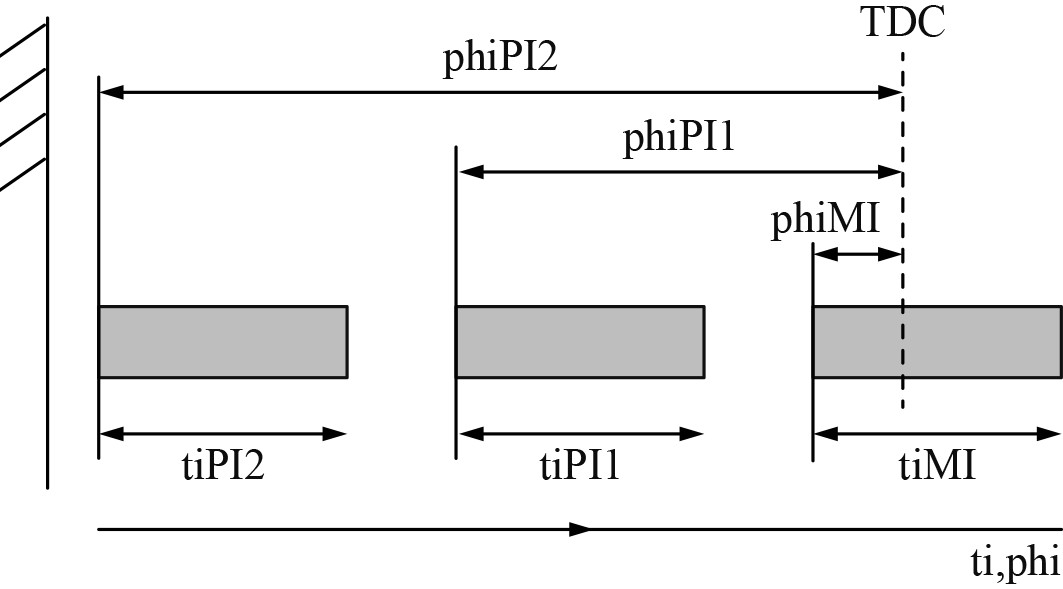

图3为喷油参数示意图。甲醇燃烧速度快,采用单次预喷会使得发动机压升率较高,故对发动机设置2次预喷射进行试验,其中靠近主喷射的为预喷1,远离主喷射的为预喷2。示意图中展示了预喷2正时(phiPI2)、预喷2脉宽(tiPI2)、预喷1正时(phiPI1)、预喷1脉宽(tiPI1)、主喷正时(phiMI)、主喷脉宽(tiMI)与压缩上止点(TDC)的位置原理。

|

图 3 喷油参数示意图 Fig. 3 Schematic diagram of fuel injection parameters |

甲醇的不稳定燃烧多发生在低速时,此时燃料喷射量少,缸内温度与压力相对较低,甲醇的燃烧稳定性对预喷的依赖性高,故试验工况选取

以上试验参数通过标定软件在开源ECU中进行调整,待发动机运行稳定后进行数据测量与记录。表3为试验参数详细数据。

|

|

表 3 试验方案参数 Tab.3 Parameters of the Experimental Plan |

循环变动系数COV值是反映发动机燃烧不稳定性的一个重要指标[23 − 24],其计算公式为:

| $ {{COV}}_{{x}}\text=\left[\dfrac{{STD}\left({x}\right)}{\bar{{x}}}\right]{\times}\text{100}\text{%} 。$ | (1) |

式中:

四分位距(IQR)是通过计算数据的上四分位数(Q3)和下四分位数(Q1)之差得到的,该统计方法对极端值带来的影响有较好的抗干扰特性,其计算方法为:

| $ \begin{array}{c}IQR={Q}_{3}-{Q}_{1}。\end{array} $ | (2) |

式中:Q1为该样本中所有数值由小到大排列后第25%的数字;Q3为该样本中所有数值由小到大排列后第75%的数字。四分位距给出了数据中间50%部分的范围,该值越小,表明数据越集中。另外四分位距通常用来构建箱形图[25],箱形图中可同时反映所统计数据的最大值与最小值,两值之间的差值为所统计数据的极差,又称为全距,可作为对四分位距分析法的补充。

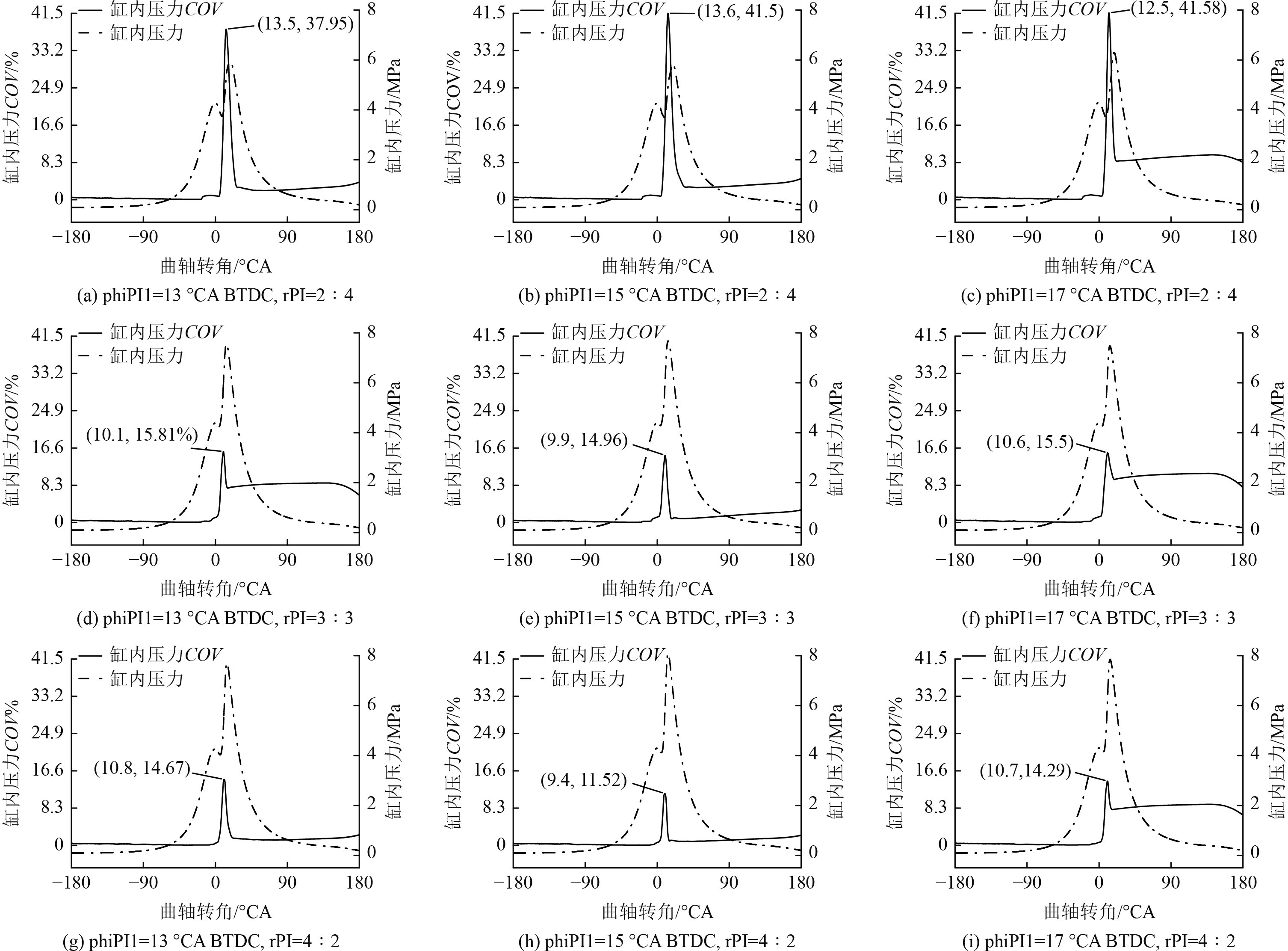

2.1 缸压循环变动分析图4为不同实验参数下甲醇发动机缸压曲线和各曲轴转角处缸内压力循环变动(COV)曲线。在各预喷配比下,预喷1正时与预喷2正时对COV曲线峰值影响不大。在tiPI1=17 °CA BTDC时,COV曲线的后段值较大,反映出燃烧后燃现象明显。

|

图 4 缸内压力时间序列在各曲轴转角处的COV曲线 Fig. 4 COV of in-cylinder pressure time series at each crank angle |

rPI=2∶4时,发动机峰值缸压较低,且缸内压力曲线双峰明显,说明发动机滞燃期较长,主喷着火时间晚,部分燃料在活塞下行时燃烧,发动机动力性较差;rPI=3∶3、rPI=4∶2时,预喷甲醇呈阶梯式混合,混合与燃烧情况好,滞燃期缩短,双峰现象减弱,动力性提高。

rPI=2∶4时,COV曲线峰值出现在上止点后13 °CA附近,最大峰值达到41.58%,由于预喷2脉宽较大且距离主喷较远,此部分燃料的燃烧无法有效改善主喷甲醇的燃烧质量,故而在速燃期内,缸内压力的波动情况比较大,COV值较高;rPI=3∶3、rPI=4∶2时,COV曲线峰值相位提前,最大峰值为15.81%,相比rPI=2∶4时的COV峰值降低25.77%,缸压波动改善明显,说明合理控制预喷脉宽的比例对于提高主燃烧时期的燃烧质量有效。

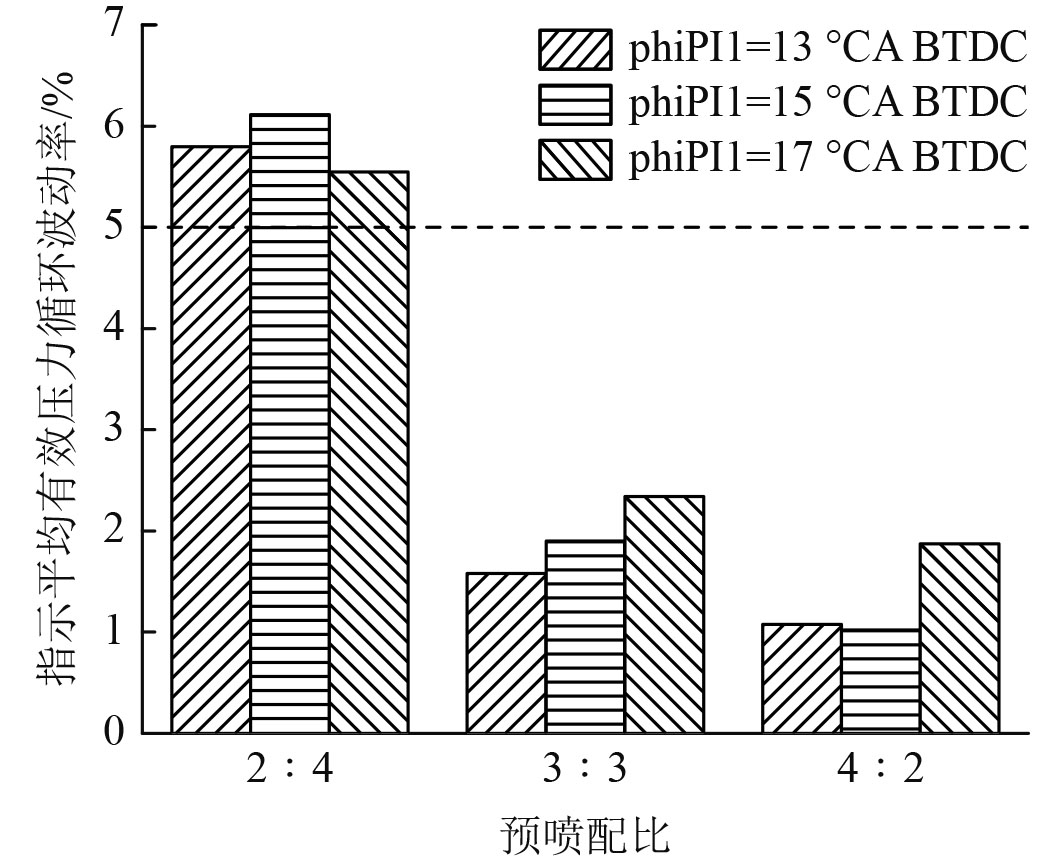

2.2 指示平均有效压力循环变动分析图5为不同试验参数下缸内指示平均有效压力的循环波动示意图。指示平均有效压力可以综合反映燃烧循环中的缸内压力情况,其循环波动率(IMEP-COV)常用来表征发动机的做功稳定性,一般该值低于5%可认为燃烧稳定。随着预喷1脉宽增加,发动机IMEP-COV值显著降低,phiPI1=15 °CA ATDC时,最多可降低5.09%。其原因在于预喷1着火可大幅提高主喷甲醇进入缸内时的气缸温度,有效降低主燃烧阶段的失火率,同时使燃烧始点提前,改善因活塞下行时气流运动减弱对主燃烧质量的影响。

|

图 5 指示平均有效压力的循环波动示意图 Fig. 5 Schematic diagram of cycle-to-cycle fluctuations in indicated mean effective pressure |

在各预喷配比下,预喷正时对指示平均有效压力循环波动率无显著影响规律,在合理的预喷配比下(IMEP-COV<5%),较大的主预喷间隔(phiPI1=17 °CA ATDC)会降低预喷对主燃烧质量的改善作用,缓燃与后燃期的波动对于指示平均有效压力的计算带来较大的影响。

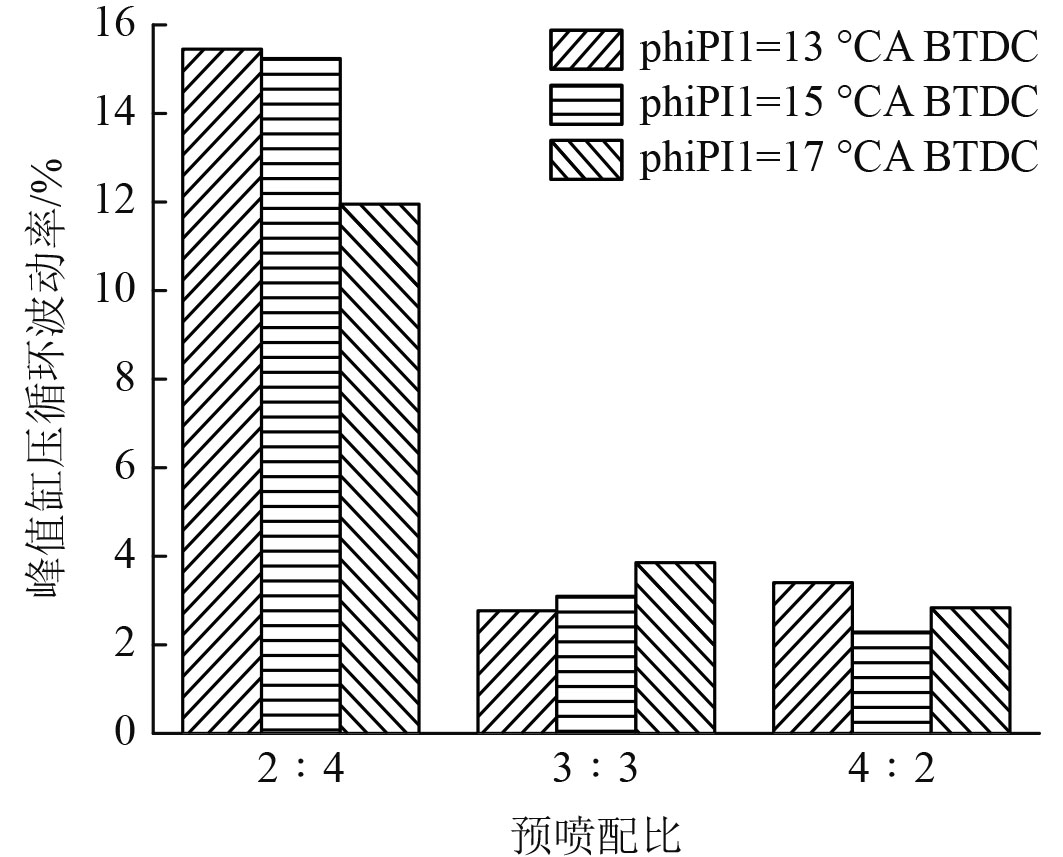

2.3 缸内峰值压力循环变动分析峰值缸压(PMAX)由于易于测量且对循环变动很敏感,也常用来表征发动机的燃烧稳定性[23]。图6为211个连续循环内预喷参数对甲醇发动机峰值缸压循环变动系数(PMAX-COV)的影响,从中可以看出,增大预喷1脉宽可有效降低发动机峰值缸压的循环波动率,至多可降低13.16%。由于预喷2与主喷间隔较远,喷射时缸内压力较低,增加预喷2脉宽会使发动机湿壁率升高,进而影响到主燃烧阶段的燃烧质量。峰值缸压对于其出现的相位及主燃烧的着火时刻比较敏感,适当增加预喷1脉宽可以改善缸内压力的双峰现象,进而改善峰值缸压的循环波动情况。

|

图 6 峰值缸压的循环波动示意图 Fig. 6 Schematic diagram of cycle-to-cycle fluctuations in peak cylinder pressure |

各预喷配比下预喷正时对缸内峰值压力的循环波动率无显著影响规律。峰值缸压对于缓燃期和后燃期的波动并不敏感,故而在较低峰值缸压波动率方案(rPI=3∶3、rPI=4∶2)中,较大的主预喷间隔并不会带来最差的波动结果。

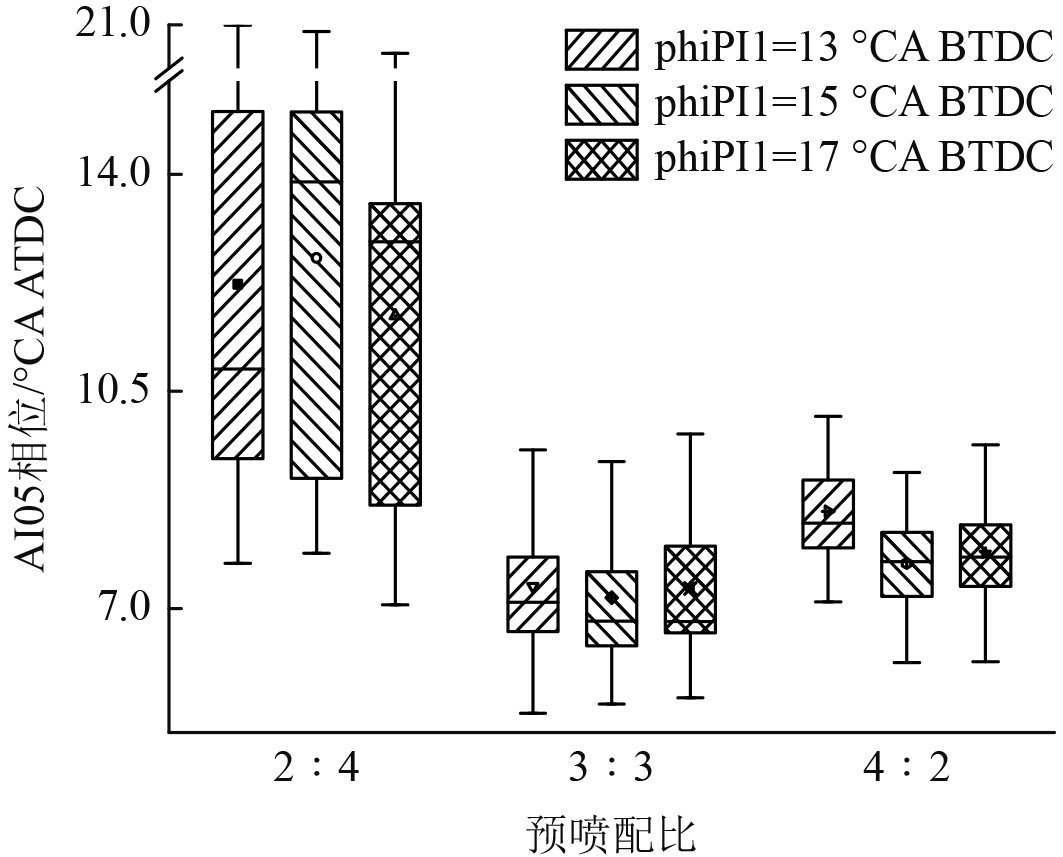

2.4 燃烧始点波动分析较多的燃料在滞燃期内聚集与混合,会使发动机在燃烧开始时产生更高的压力波动。试验方案中主喷正时固定,燃烧的滞燃期可由燃烧始点确定。由式(1)可知,当分母较小时,分子的微小变动会引起COV值的较大变化,这是使用循环变动系数分析燃烧不稳定性的缺陷[24]。试验结果分析时,使用累计放热量5%对应的曲轴转角(AI05)作为燃烧始点位置,该值由Kistler燃烧分析仪计算而出。燃烧始点的相位平均值较小,受循环变动系数分析方法的缺陷所影响,采用四分位距的方法表征发动机燃烧始点的波动情况,图7为各试验方案下211个连续循环内,发动机燃烧始点波动示意图。

|

图 7 燃烧始点波动示意图 Fig. 7 Schematic diagram of combustion start point fluctuations |

从图7可知,rPI=2∶4时,燃烧明显远离上止点,燃烧始点相位值极差大,分散程度大,波动剧烈;rPI=3∶3、rPI=4∶2时,燃烧始点相位的极差与四分位距明显减小,相比rPI=2∶4时的数据,极差最大可降低10.3°CA,四分位距最大可减小5 °CA,燃烧显著提前,其中rPI=3∶3时有最小的燃烧始点相位,rPI=4∶2时燃烧始点相位波动最小。增加预喷2脉宽,较多预喷燃料在远离上止点的位置进入缸内,很快被周围空气稀释,引发不完全燃烧,同时较短预喷1脉宽无法改善主喷进入缸内时的温度及压力,使甲醇在主燃烧阶段全部为预混合燃烧,在电热塞辅助压燃这种燃烧方式下,预混燃烧的燃烧始点表现出较大的波动情况。rPI=3∶3、rPI=4∶2时,主喷燃烧质量获得改善,扩散燃烧占比增多,燃烧始点波动程度大幅降低。

3 结 语1) 甲醇预主喷间隔过大会使发动机主燃烧阶段出现明显后燃波动现象,进而导致指示平均有效压力计算值出现波动。

2) 合理调控2次预喷脉宽的比例,可增强预喷对主燃烧阶段的改善作用,有效降低发动机缸内压力、指示平均有效压力、峰值缸压及燃烧始点的波动情况。综合研究结果,电热塞辅助压燃式甲醇发动机在

3) 在电热塞辅助压燃式甲醇发动机中,甲醇预混合燃烧的占比越多,发动机燃烧稳定性越差,通过调整预喷参数增强甲醇向扩散燃烧发展,可显著改善发动机燃烧稳定性。

| [1] |

陶冠臻, 陈海龙. 进气参数对柴油引燃的甲醇发动机性能影响[J]. 舰船科学技术, 2024, 46(14): 121-126. TAO G Z, CHEN H L. Effect of intake parameters performance of diesel ignited methanol engines[J]. Ship Science and Technology, 2024, 46(14): 121-126. |

| [2] |

许婉莹, 李仁科, 饶广龙, 等. 船舶节能减排技术应用现状与展望[J]. 船舶工程, 2024, 46(4): 26-41. DOI:10.13788/j.cnki.cbgc.2024.04.Z2 |

| [3] |

裴自力, 杨晓丽, 王庆利, 等. 船用纯甲醇发动机燃料喷射系统设计[J]. 船舶工程, 2020, 42(S1): 202-204+263. DOI:10.13788/j.cnki.cbgc.2020.S1.047 |

| [4] |

吴德杨, 温华兵, 徐昌春, 等. 船用微引燃甲醇发动机喷油器参数对燃烧和排放特性的影响[J]. 中国舰船研究, 2024, 19(4): 131-138. DOI:10.19693/j.issn.1673-3185.03764 |

| [5] |

吴继盛, 吴家正, 刘洪运. 甲醇作柴油机替代燃料的研究现状与展望[J]. 节能技术, 2021, 39(1): 9-14. |

| [6] |

TAO W T , SUN T , GUO W, et al. The effect of diesel pilot injection strategy on combustion and emission characteristic of diesel/methanol dual fuel engine[J]. Fuel, 2022.

|

| [7] |

RICCI F , MARIANI F , PAPI S, et al. The synergy between methanol m100 and plasma-assisted ignition system PAI to achieve increasingly leaner mixtures in a single-cylinder engine[J]. Energies (19961073), 2024, 17(7).

|

| [8] |

刘宗宽, 龚世华, 车胜楠, 等. 湍流射流点火预燃室射流孔对甲醇发动机性能及排放影响的研究[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版), 2023, 56(10): 1031-1042. |

| [9] |

LIU H , LI M , WEI H , et al. Effects of injection parameters and EHN mixing on the combustion characteristics of fueling pure methanol in a compression ignition engine[J]. Processes, 2023, 12(1).

|

| [10] |

KUSAKA J, DAISHO Y, KIHARA R, et al. Combustion and ignition characteristics in a glow assisted methanol DI engine (Optimization of slit geometries and glow-plug temperature)[J]. Jsae Review, 1997, 18(1): 64−66.

|

| [11] |

刘向阳, 朱建军, 李志鑫, 等. 可控温电热塞辅助压燃甲醇发动机燃烧和排放研究[J]. 车用发动机, 2024(1): 8-15. DOI:10.3969/j.issn.1001-2222.2024.01.002 |

| [12] |

XU M , CHENG W , ZHANG H , et al. Effect of diesel pre-injection timing on combustion and emission characteristics of compression ignited natural gas engine[J]. Energy Conversion and Management, 2016, 11786−11794.

|

| [13] |

AHMAD H, SHIJIE X, MUN K P, et al. Effects of pre-injection on ignition, combustion and emissions of spray under engine-like conditions[J]. Combustion and Flame, 2022, 241.

|

| [14] |

PUNOV P, EVTIMOV T. Combustion optimization in a modern diesel engine by means of pre-injection strategy[J]. 2015.

|

| [15] |

王贵勇, 詹益嘉, 申立中, 等. 高海拔下预喷策略对甲醇/柴油双燃料发动机燃烧与排放特性的影响[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版), 2023, 48(2): 73-86. DOI:10.16112/j.cnki.53-1223/n.2023.02.451 |

| [16] |

GEN S, HIDEYUKI O, YUKI O, et al. Combustion noise reduction with high thermal efficiency by the control of multiple fuel injections in premixed diesel engines[J]. SAE International Journal of Engines, 2017, 10(3).

|

| [17] |

郑尊清, 查海恩, 刘海峰, 等. 两次喷射参数及EGR对汽油压燃(GCI)燃烧及排放的影响[J]. 燃烧科学与技术, 2018, 24(4): 307-314. |

| [18] |

赵国锋, 贾崎, 姚崇, 等. 预喷策略对双燃料发动机燃烧和排放特性的影响[J]. 内燃机学报, 2020, 38(1): 19-26. DOI:10.16236/j.cnki.nrjxb.202001003 |

| [19] |

艾有楷, 任家潮, 姚安仁, 等. 柴油预喷参数对进气预喷甲醇柴油机燃烧和排放的影响[J]. 环境科学学报, 2021, 41(6): 2320-2328. DOI:10.13671/j.hjkxxb.2020.0478 |

| [20] |

LI Z , WANG Y , YIN Z , et al. Effect of injection strategy on a diesel/methanol dual-fuel direct-injection engine[J]. Applied Thermal Engineering, 2021, 189(2): 116691.

|

| [21] |

WEI H , YAO C , PAN W , et al. Experimental investigations of the effects of pilot injection on combustion and gaseous emission characteristics of diesel/methanol dual fuel engine[J]. Fuel, 2017(188): 427−441.

|

| [22] |

巩少鹏, 朱建军, 张其生, 等. 喷油参数影响甲醇发动机燃烧特性的正交试验研究[J]. 可再生能源, 2022, 40(4): 435-440. DOI:10.13941/j.cnki.21-1469/tk.2022.04.001 |

| [23] |

姚宝峰, 李国岫. 天然气发动机燃烧循环变动特征参数分析研究[J]. 内燃机工程, 2007(4): 1-5. |

| [24] |

刘津津, 丁顺良, 高建设, 等. 低负荷工况下天然气发动机燃烧不稳定性分析[J]. 内燃机学报, 2022, 40(5): 394-402. DOI:10.16236/j.cnki.nrjxb.202205050 |

| [25] |

PLACKETT R L . An introduction to the theory of statistics[M]. C. Griffin and company, limited, 1922.

|

2025, Vol. 47

2025, Vol. 47