随着立体化、体系化作战概念的不断发展,在高强度、快节奏的海战场中,将预定火力快速、准确、可靠地投放出去,对于水面舰艇的进攻作战和防御作战,都有着极其重要的意义。相较于舰载导弹倾斜发射方式,舰载导弹垂直发射方式的诸多优点,加之导弹推进矢量控制技术、多目标跟踪制导技术的不断成熟,使舰载导弹垂直发射系统(Shipborne Missile Vertical Launch System,SMVLS)得以迅速推广,成为水面舰艇构筑快速打击能力和抗饱和攻击能力不可或缺的组成部分。目前,先进的海基防空/反导、反舰、对陆攻击、反潜导弹一般均可采用垂直发射方式[1]。近年来,舰载导弹垂直发射技术、垂直发射导弹技术、水面舰艇平台技术、智能无人控制技术等方面综合发展,舰载导弹垂直发射系统呈现出新发展趋势。

1 舰载导弹垂直发射特点舰载导弹垂直发射系统比倾斜发射系统的主要优势体现在:1)实现了舰载导弹360°无盲区发射,可全方位对目标进行防御和攻击;2)贮弹密度大,反应时间短,发射率高,可同时对多个目标进行防御和攻击;3)占用空间小,有利于水面舰艇平台总体布置,可提高搭载平台的抗击毁能力和隐身性;4)多种舰载导弹共架共控发射,实现了舰载导弹发射装置的通用化;5)有利于实现模块化,可靠性高,降低了系统集成、维护、升级工作量[2]。图1为舰载导弹垂直发射系统作战示意图,水面舰艇利用舰载导弹垂直发射系统同步发射防空/反导导弹、反舰导弹、对陆攻击导弹和助飞鱼雷,对来袭飞机、反舰导弹、水面舰艇、陆上目标和潜艇进行立体防御/攻击,不用为协调各种导弹发射而进行机动占位和发射等待,所携带的大量导弹武器可在短时间内投放到既定目标。

|

图 1 SMVLS作战概念图 Fig. 1 Operation concept diagram of SMVLS |

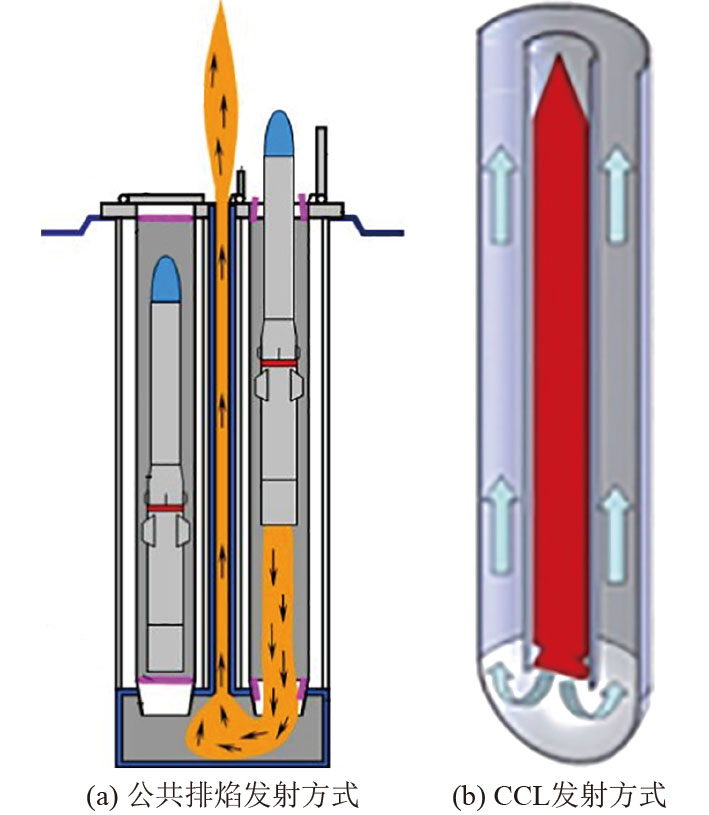

热发射方式是指导弹依靠自身发动机产生的推力离开垂直发射装置的发射方式,又称自力发射方式。热发射方式又分为公共排焰发射方式和同心筒发射方式(Concentric Canister Launcher,CCL)[3],如图2所示。公共排焰发射方式是舰载导弹武器系统中,一个导弹发射模块多枚导弹共用一个公共排焰通道的热发射方式,在同一时刻,一个发射模块只能进行一枚导弹发射。CCL发射方式,每个发射筒都自带燃气排导通道,导弹发射时产生的燃气,经由导弹贮运发射箱2层圆筒之间的环形空间向上排出,省去了多枚导弹共用的燃气集中排导通道,舰载导弹武器系统一个导弹发射模块多枚导弹可同时进行发射。

|

图 2 热发射方式 Fig. 2 Hot launch |

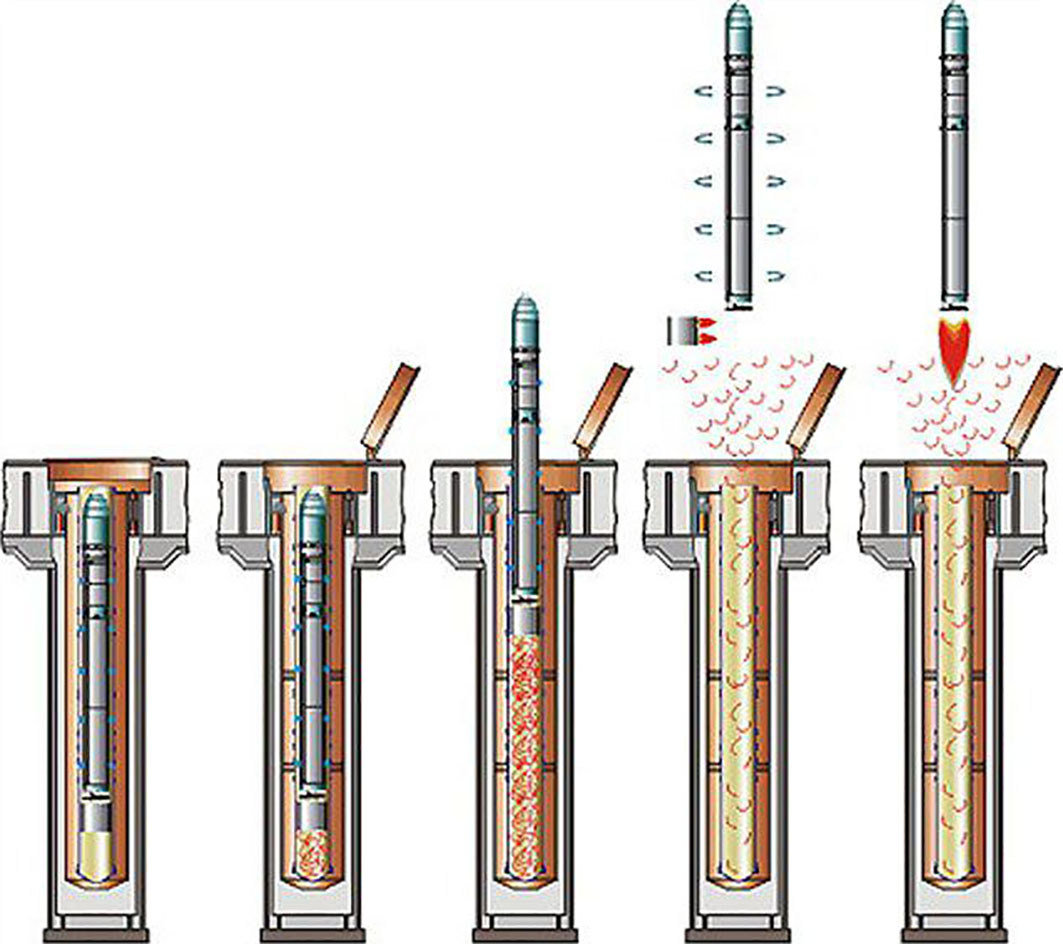

冷发射方式下,导弹依靠舰载导弹垂直发射装置上的动力使导弹离开发射装置,达到预定高度后,导弹发动机点火,使导弹继续加速飞行,所以又称外推力发射方式,图3为导弹冷发射过程[4]。发射装置中的传统辅助动力源为压缩空气、燃气或燃气-蒸汽混合物,近年来,电磁弹射技术等新型动力技术也被应用舰载导弹垂直发射系统,是冷发射方式的进化。

|

图 3 舰载导弹冷发射过程示意图 Fig. 3 Schematic diagram of cold launch process |

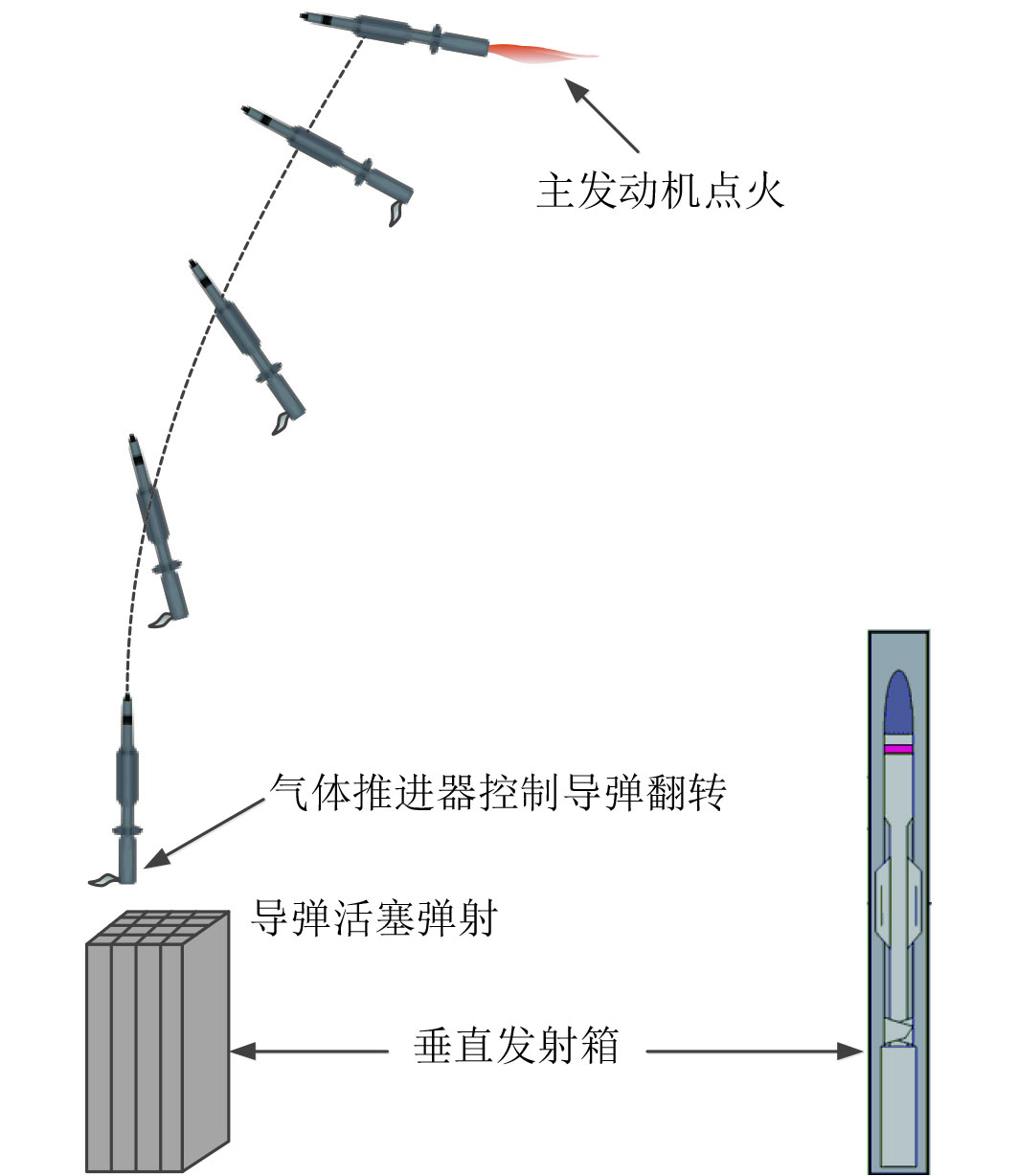

在传统的冷发射和热发射技术基础上,英国、以色列等提出了战术导弹“软垂直发射”概念,并应用于CAMM-ER导弹。软垂直发射方式(Soft Vertical Launch,SVL)是导弹冷发射方式和导弹发射后姿态和飞行控制技术的综合体,导弹垂直发射系统通过一个气体发生器将导弹从发射装置中弹出,使用导弹自带的横向致动器使其先转向发射方向,然后再点燃发动机[5],其工作原理如图4所示。软垂直反射方式可以使导弹发射筒(箱)长度减少30%,重量减少50%,而导弹射程仅减少10%左右。

|

图 4 导弹软垂直发射原理图 Fig. 4 Principle diagram of SVL |

舰载导弹冷发射方式、热发射方式和软发射方式的优缺点对比如表1所示。

|

|

表 1 舰载导弹垂直发射方式对比 Tab.1 Comparison of vertical launch methods |

世界上现役舰载垂直发射系统将近几十型,分别由美国、俄罗斯、中国等国研制使用,这些产品有共同点,也有不同之处。

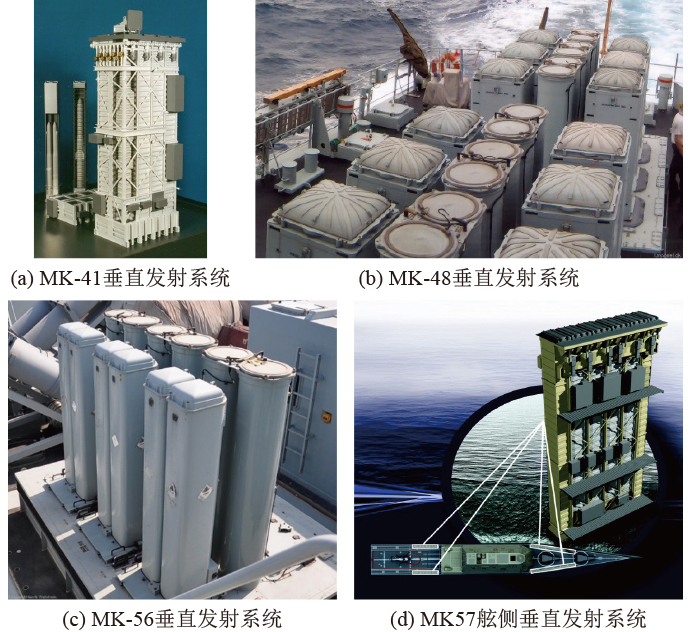

3.1 美国美国是世界上舰载导弹垂直发射系统应用最广泛和最成熟的国家,先后研制了MK-41垂直发射系统、MK-48垂直发射系统、MK56制导导弹垂直发射系统(Guided Missile Vertical Launching System, GMVLS)、MK57先进垂直发射系统(Advanced Vertical Launch System, AVLS)[6]如图5所示。其中,MK-41垂直发射系统是目前世界上通用性最强的热垂直发射系统,能够发射反舰、反潜、防空、对陆攻击等不同作战用途的多种导弹,已装备十几个国家的海军舰艇。MK41垂直发射系统采用模块式结构,每个标准模块包括8个导弹舱,每个导弹仓可装载一枚或多枚导弹,导弹舱安装在水面舰艇的主甲板下,上端与主甲板基本持平,如图5(a)所示。

|

图 5 美国垂直发射系统 Fig. 5 Vertical launch system of US navy |

MK48垂直发射系统(见图5(b))虽然仅用于发射“海麻雀”防空导弹,但是其可在水面舰艇上采用2单元、6单元、8单元和16单元一组等不同安装方式,因地制宜地安装于水面舰艇不同位置,具有很好的适装性。在MK48垂直发射系统的基础上,美国又研发出了MK56 GMVLS(见图5(c)),其特点是1个发射筒可容纳2枚“改进型海麻雀导弹”,实现了一筒双弹,载弹量提高了一倍。

美国海军为配套“朱姆沃尔特”级驱逐舰研制了MK57 AVLS,亦称为舷侧垂直发射系统,以4管为一个单元。MK57 AVLS主要用于装填各式对地攻击导弹、“改进型海麻雀导弹”,以及“标准”系列防空导弹,其模块化程度与可维修性较现有的MK-41垂直发射系统更高,安全设计也更好,具有阻挡爆震冲击、保护舰艇的功能。图5(d)所示为美国“朱姆沃尔特”级驱逐舰上装备的MK57 AVLS先进垂直发射系统。

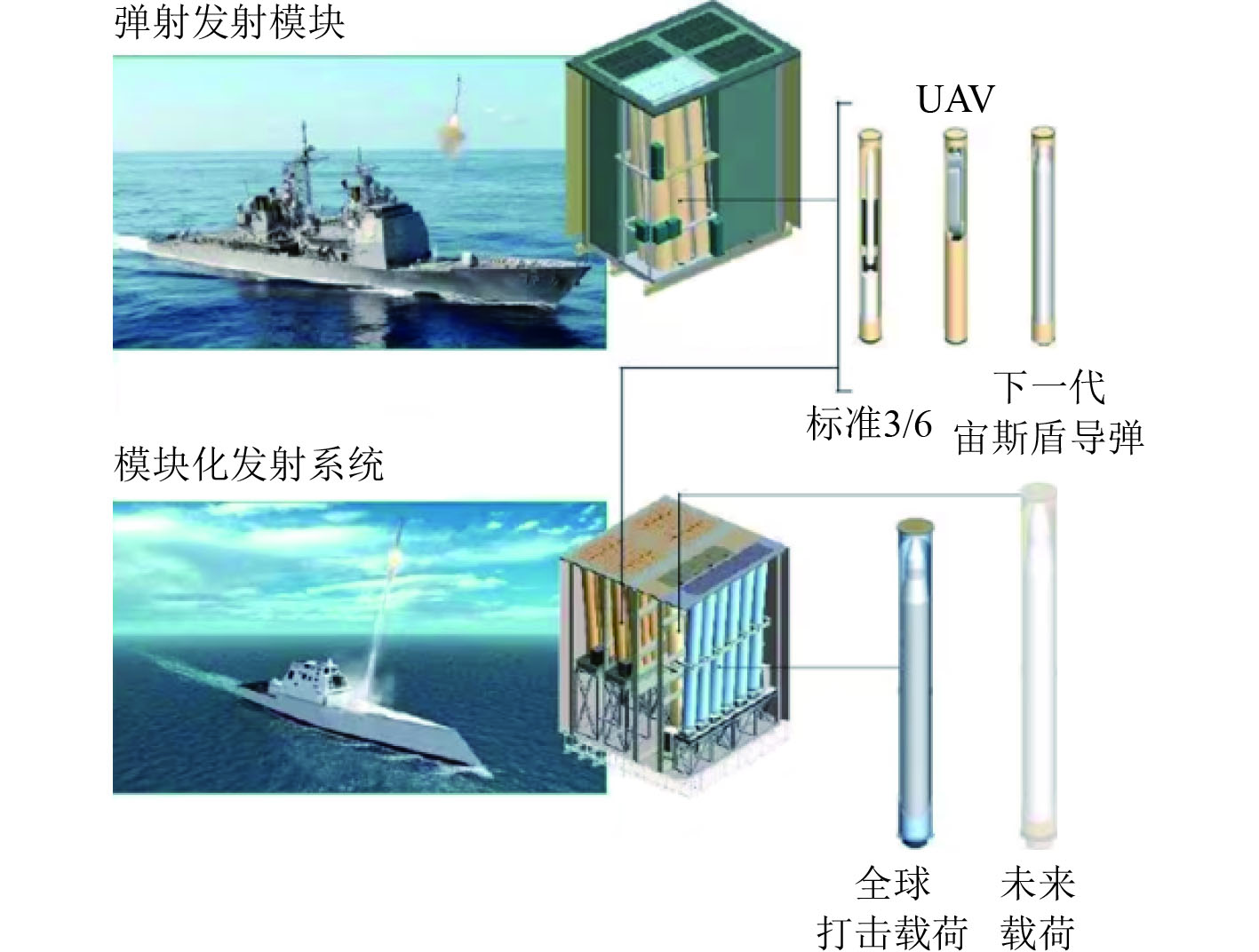

美国继“朱姆沃尔特”级驱逐舰之后,开展了“未来巡洋舰”论证项目,为了适应该舰发射更大、更重对空导弹的需求,进行了模块化发射系统(Modular Launch System, MLS)概念论证,如图6所示。MLS采用冷发射方式,其一个主要的特点是,其模块化设计使得发射装置不仅能适应不同长度的导弹储运发射箱,也能更好地适配导弹储运发射箱的口径,为导弹适配提供了很大便利性。MLS分为标准型和非标准型,其中,6单元配置的标准型MLS所占甲板面积与一个MK41垂直发射系统模块相近。

|

图 6 MLS示意图 Fig. 6 Schematic diagram of MLS |

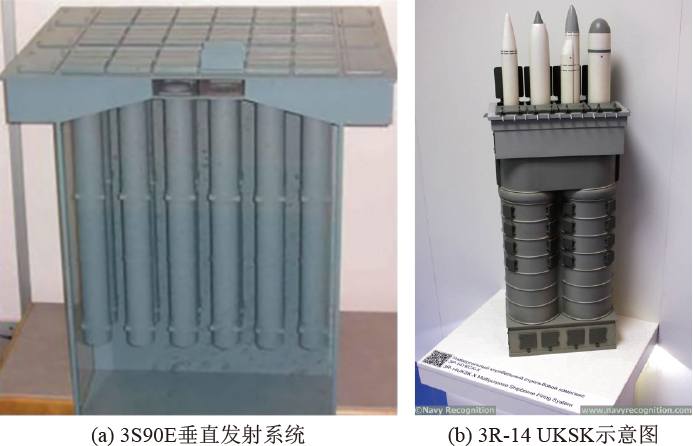

俄罗斯是世界上应用舰载导弹垂直发射系统最早的国家,研制了世界上第一种舰载导弹垂直发射装置3S41,应用于“里夫-M”舰空导弹武器系统。3S41采用冷发射方式,具有独特的转轮式结构,每3 s可发射一枚导弹。此后俄罗斯先后研制了ZS95、3S97、3S90E、3S14等舰载导弹垂直发射系统,虽仍采用冷发射技术,但采用了与MK-41垂直发射系统类似的方块布局[7]。其中3S90E如图7(a)所示,采用3组12单元布局,用以发射“施基利”防空导弹;3S14采用1组8单元布局,用以发射“口径”对陆攻击巡航导弹和“红宝石”超音速反舰导弹,目前是俄罗斯主力舰载导弹垂直发射系统。

|

图 7 俄罗斯垂直发射系统 Fig. 7 Vertical launch system of Russian |

俄罗斯最新研制的3R-14型舰载通用垂直发射系统(Universal Shipborne Firing System, UKSK),可以采用2单元、4单元、8单元布局,如图7(b)所示,在通用化方面前进了一大步,可以全天候发射俄罗斯所有类型的舰载战术导弹,包括舰空导弹、陆攻巡航导弹、反舰导弹、反潜导弹和高超音速导弹等,并具备“一坑四弹”兼容小直径导弹的能力,可适装巡洋舰、驱逐舰和护卫舰以及轻型护卫舰各型舰艇。

3.3 其他国家发展现状中国舰载导弹垂直发射系统发展迅速,先后研制了HHQ-9导弹垂直发射系统和HHQ-16导弹垂直发射系统[8 - 9]。HHQ-9导弹垂直发射系统采用冷发射方式,类似俄罗斯3S41冷垂直发射技术,一套发射装置可装载6枚HHQ-9导弹。HHQ-16舰载导弹垂直发射系统采用热发射方式,类似美国MK41垂直发射系统,采用八隔舱共用排导通道的设计方案,能够共架发射防空导弹和火箭助飞鱼雷等武器。

除美国、俄罗斯和中国外,英国、法国、以色列、印度、韩国等国家也在研制和使用舰载导弹垂直发射系统。英国的海狼垂直反射系统、法国的西尔弗垂直发射系统、以色列的巴拉克垂直防空发射系统等舰载导弹垂直发射系统,以及印度的舰载高通用垂直发射系统和韩国的舰载韩国式垂直发射系统等,均具有与美国MK-41垂直发射系统相似的体系结构和发射方式,这些舰载导弹垂直发射系统基本上是在美国MK-41垂直发射系统和MK-48垂直发射系统的技术基础上发展而来。

中国近年来公布了新一代HT-1E通用舰载垂直发射系统,HT-1E通用舰载垂直发射系统兼容垂直冷发射和垂直热发射,可垂直混装混射反潜导弹、反舰导弹、防空导弹、对陆攻击导弹等多型类型舰载战术导弹[10]。该系统采用开放式体系架构,每个导弹模块最多可包含8个发射隔舱,每个隔仓可装载1个桶(箱)弹,也可装载多个桶(箱)弹。HT-1E舰载通用垂直发射系统并可以按照载舰作战需求和平台适装性,对隔舱数量和布置形式进行定制化设计。

4 发展趋势 4.1 更高的通用化与模块化为兼容舰载反舰、反潜、防空反导、对陆攻击等多种类型的导弹在装载、发射保障、发射方式、发射控制等方面的不同,舰载导弹垂直发射系统通用性进一步增强,美国的MLS、我国的HT-1E等,均能实现多类多型舰载导弹垂直发射,俄罗斯也在从舰载专用导弹反射系统向通用化舰载导弹垂直发射系统转变,其最新研制列装的UKSK,也实现了一套舰载导弹垂直发射系统满足全舰所有类型导弹发射使用要求。

同时,为适配多型水面舰艇,舰载导弹垂直发射系统正在逐步加强整体模块化和通用化程度。目前世界各国正在验证的舰载导弹集中箱式垂直发射系统,可以因地制宜地部署于舰艇或其它船舶甲板面,能够在不同水面舰艇上进行快速部署和撤收,扩大了舰载导弹垂直发射系统的使用范围,提升了其使用便利度。

当前具有代表性的集中箱式导弹垂直发射系统,有美国的MK70载荷投送系统(Payload Delivery System,PDS)和俄罗斯的“口径-K”集装箱武器发射系统,分别如图8、图9所示。MK70 PDS包含4个全尺寸发射模块,导弹发射箱平时处于倒伏状态,使用时立起,可视舰船甲板面面积进行多套部署。MK70 PDS已在美国海军“独立”级濒海战斗舰LCS-28“萨凡纳”号部署,在东太平洋进行了了实弹射击演示,也有在民用船上部署的考虑。

|

图 8 MK70 PDS示意图 Fig. 8 Schematic diagram of MK70 PDS |

|

图 9 “口径-K”集装箱武器发射系统 Fig. 9 Caliber-K container weapon launch system |

随着各型无人水面艇平台的不断发展,无人水面艇遂行对海、对陆、防空、反潜作战任务的作战模式逐步成熟,加速了无人水面艇对于各种导弹的应用需求,催生了小型化、无人化导弹垂直发射系统的产生。美国MARTACT-38魔鬼鱼无人艇搭载了“致命微型空中导弹系统”(LMAMS),可装载6发 “弹簧刀300”巡飞弹,已经在测试中成功摧毁了多个海上模拟目标,如图10所示。美国大型无人艇“游骑兵”搭载了MK70 PDS(4联装),能够发射“标准-6”导弹,实现防空与反舰攻击能力,如图11所示。国内JAIR-USV多用途无人作战艇配备了小型化艇载垂直发射系统,能够发射对空、对海导弹[11]。当前阶段,无人化舰载导弹垂直发射系统需要解决系统“人在回来中”或“人在回路上”控制问题,更远的将来,需要解决自主控制[54]问题,这些问题,都对系统的智能控制能力、安全性、可靠性等提出了更高要求。

|

图 10 MARTACT-38魔鬼鱼无人艇LMAMS Fig. 10 LMAMS for MARTAT-38 |

|

图 11 游骑兵无人艇MK70 PDS Fig. 11 MK70 PDS for cavalry |

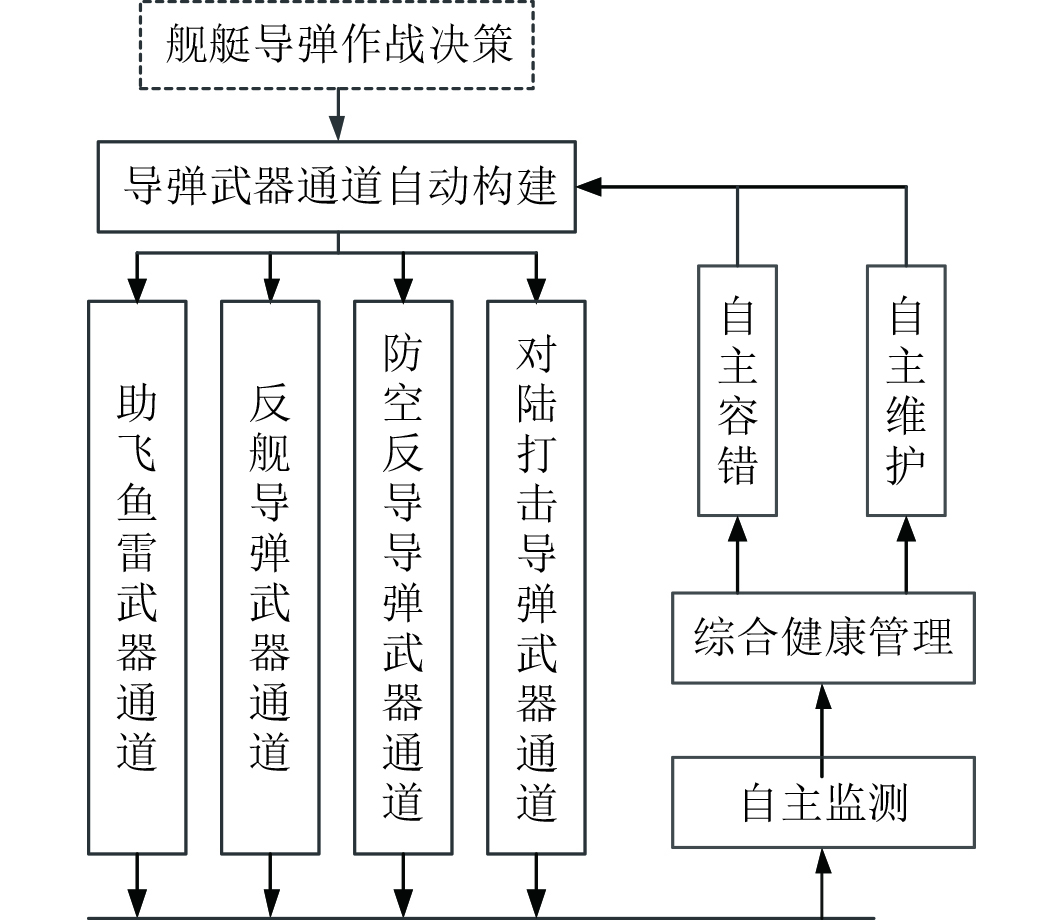

水面舰艇攻防作战节奏不断加快,作战系统体系架构的优化,智能化武器控制技术的应用,以及舰艇平台操作少人化、无人化的需求,共同促使舰载导弹垂直发射系统向一键式导弹发射服务演化。如图12所示,舰载导弹垂直发射系统综合运用自动控制技术、智能控制技术、健康管理技术等技术,能够综合根据载舰作战任务导弹使用需求、垂直发射系统导弹配置、系统运行状态,自主构建导弹武器发射通道,并自动进行导弹发射通道准备,作战管理系统操作人员不需要关注导弹发射控制的具体步骤,只需按压导弹发射按键即可完成导弹发射任务,能够极大减少舰载导弹反应时间,降低人工误操作的概率,提升导弹使用效率。

|

图 12 一键式智能发射服务示意图 Fig. 12 Schematic diagram of one click intelligent launch service |

现有的舰载导弹垂直发射方式,无论是冷发射、热发射还是软发射,都存在一定缺点。热发射对发射弹仓的烧蚀非常严重,而且排导出的燃气不利于舰艇隐身,一般适用于需要快速反应的中小型导弹发射;冷发射方式下发射系统结构复杂,对导弹发动机点火控制和导弹姿态控制的技术要求极高。随着舰艇全电动驱动技术的发展应用和电磁探测技术的不断成熟,美国等国家对电磁垂直弹射等导弹垂直发射方式进行了尝试。相较于传统的导弹垂直冷发射方式,电磁垂直弹射利用电磁线圈弹射导弹,能够更精确的调节发射驱动力,可以更加平稳的控制导弹的加速过程,有利于导弹垂直弹射离舰的姿态控制和后续点火控制,同时,在相同的载舰体积和面积下,也能提高导弹装载密度。

5 结 语舰载导弹垂直发射系统及装载的各型导弹,是水面舰艇立体攻防作战的最主要的武器装备,是水面舰艇作战能力的基本保证。随着水面舰艇作战需求转变,安装保障条件改进,以及无人化技术、智能控制技术、电磁弹射技术、舰载导弹控制技术等新兴技术的发展,舰载导弹垂直发射系统在配置组成、集成方式、发射方式、运行方式、适装方式等方面也再不断向前发展,以适应未来有人/无人水面舰艇海上作战需求。系统性梳理舰载导弹垂直发射系统发展现状,总结其技术特点,归纳其发展趋势,有助于舰载导弹垂直发射系统以及水面舰艇平台的研制,也是一直需要关注的问题。

| [1] |

刘钧圣, 曾望, 汤江河, 等. 垂直发射多用途导弹发展现状与研究方向[J]. 弹箭与制导学报, 2019, 39(5): 172−177.

|

| [2] |

吴智慧, 赵汉青. 国外导弹垂直发射关键技术研究[C]//第五届空天动力联合会议论文集, 2020. WU Z H, ZHAO H Q. Research on Key Technologies for Vertical Launch of Missiles Abroad[C]//Proceedings of the 5th Aerospace Power Joint Conference, 2020. |

| [3] |

曹亮. 导弹发射过程同心筒内燃气流场研究[J]. 舰船电子工程, 2022, 42(6): 155-158. CAO L. Research on the combustion flow field in the concentric canister launcher during missile launch[J]. Ship Electronic Engineering, 2022, 42(6): 155-158. DOI:10.3969/j.issn.1672-9730.2022.06.034 |

| [4] |

任锐, 马大为, 姚琳, 等. 多级气动液压弹射装置建模及性能研究[J]. 兵工学报, 2016, 37(8): 1365-1372. REN R, MA D W, YAO L, et al. Theoretical modeling and performance research on multi-stage pneumatic and hydraulic catapult device[J]. Acta Armamentarii, 2016, 37(8): 1365-1372. DOI:10.3969/j.issn.1000-1093.2016.08.004 |

| [5] |

MBDA. CAMM-ER completes major trials milestone[EB/OL]. 2018.

|

| [6] |

刘永亮, 任克亮, 马旭轮, 等. 国内外舰载导弹发射装置发展综述[J]. 装备环境工程, 2023, 20(7): 1-8. LIU Y L, REN K L, MA X L, et al. Development overview of domestic and foreign shipborne missile launcher[J]. Equipment Environmental Engineering, 2023, 20(7): 1-8. |

| [7] |

孙东平, 冯林平, 范作娥. 舰艇垂直发射系统现状及发展趋势分析[J]. 飞航导弹, 2020(2): 78-81. SUN D P, FENG L P, FAN Z E. Analysis of the current status and development trends of ship vertical launch systems[J]. Aerodynamic Missile Journal, 2020(2): 78-81. |

| [8] |

刘永亮, 任克亮, 马旭轮, 等. 新形势下舰载垂直发射装置发展趋势[J]. 装备环境工程, 2019, 16(7): 60-63. LIU Y L, REN K L, MA X L, et al. Development tendency of ship vertical launcher in new situation[J]. Equipment Environmental Engineering, 2019, 16(7): 60-63. |

| [9] |

Navy Recognition. Alit from China unveils LY-80N naval surface-to-air Missile Weapon System[EB/OL]. 2021.

|

| [10] |

中国航天科工集团有限公司. 我国新一代舰载通用垂直发射系统HT-1E首次亮相航展[J]. 军民两用技术与产品, 2021(4): 6−7. China Aerospace Science and Industry Corporation Limited. The new generation shipborne universal vertical launch system HT-1E in China made its debut at the air show[J]. Dual use Technologies and Products for Military and Civilian Use, 2021(4): 6−7. |

| [11] |

Navy Recognition. AAD 2018: China's CSOC Unveils 'JARI' Unmanned Surface Combatant-USV[EB/OL]. 2018.

|

2025, Vol. 47

2025, Vol. 47